第8章 原子力利用に向けたイノベーションの創出

8-1 研究開発に関する基本的考え方と関係機関の役割・連携

電力の安定的な供給や2050年カーボンニュートラルを実現するとともに、事故炉の廃炉や放射性廃棄物の処理・処分等における課題を克服し、安全で豊かな生活と環境を維持・向上していくために、原子力利用に係る研究開発を推進していくことは重要です。「原子力利用に関する基本的考え方」では、「世界的に開発が進む革新炉や更なる安全性確保のための研究などエネルギー分野での研究開発を強化するほか、医療分野での放射線利用など、様々な分野での原子力イノベーションの創出を目指す。」ことなどを基本目標としています。また、我が国全体の原子力利用の基盤と国際競争力の強化に資するためには、基礎的研究・応用の研究からニーズ対応型の研究開発まで、幅広い分野で成果を創出することが求められていると指摘しています。さらに、エネルギー利用を越えた様々な分野における原子力の多様な価値発現を通じて、新たな社会的課題に向き合い、その政策的要請・期待に応えていくことも求められると提言し、今後の研究開発に当たっては、過去の研究開発プロジェクトの教訓をしっかりと踏まえたマネジメントを行うことの必要性も強調しています。

政府や研究開発機関は、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故(東電福島第一原発事故)の教訓、原子力を取り巻く環境の変化、国際動向等を踏まえ、研究開発計画を策定・推進するとともに、適切なマネジメント体制の構築に向けた取組を行っています。また、科学的知見や知識の収集・体系化・共有により知識基盤の構築を進めるため、原子力関係組織における分野横断的・組織横断的な連携・協働に向けた取組も進められています。

(1) 研究開発に関する基本的考え方

「第6期科学技術・イノベーション基本計画」(2021年3月閣議決定)では、カーボンニュートラルの実現に向けて、多様なエネルギー源の活用等のための研究開発・実証等を推進するため、エネルギー基本計画等を踏まえ、原子力、核融合等に関する必要な研究開発や実証、国際協力を進めるとしています。この計画等の下、文部科学省は原子力科学技術分野や核融合科学技術分野を含む「分野別研究開発プラン」(2023年8月最終改訂)を取りまとめました。同プランでは、原子力発電所の廃炉やエネルギーの安定供給・原子力の安全性向上・先端科学技術の発展等を図るためのプログラム及び原子力分野の研究・開発・利用の基盤整備を図るためのプログラムを計画しています。

第6次エネルギー基本計画では、「万が一の事故のリスクを下げていくため、過酷事故対策を含めた軽水炉の一層の安全性・信頼性・効率性の向上に資する技術の開発を進めると同時に、放射性廃棄物の有害度低減・減容化、資源の有効利用による資源循環性の向上、再生可能エネルギーとの共存、カーボンフリーな水素製造や熱利用といった多様な社会的要請に応えていく。」としています。また、「今後の原子力政策の方向性と行動指針」(2023年4月原子力関係閣僚会議決定)では、研究開発態勢の整備として、「官民のリソースを結集する態勢を構築するべく、ステークホルダーが共有できる将来見通しを確立し、具体的プロジェクトに沿った実効的な研究開発態勢を構築する」としています。

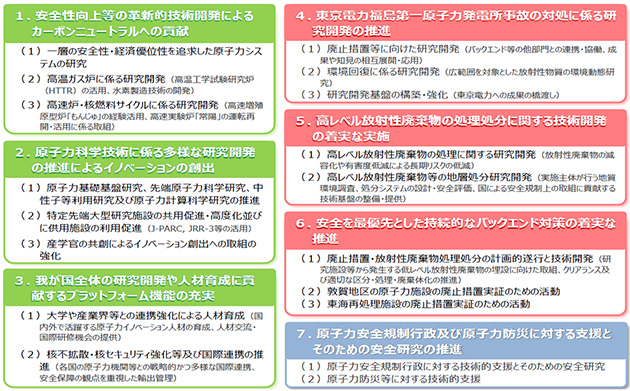

原子力委員会の「原子力利用に関する基本的考え方」(2023年2月改定)では、重点的取組として、研究開発マネジメントの強化、原子力イノベーションと基礎研究の推進、研究開発機関や原子力事業者の連携・協働の推進、研究開発活動を支える基盤的施設・設備の強化が掲げられています(表 8-1)。

表8-1 原子力利用に関する基本的考え方において示された重点的取組(概要) 研究開発マネジメントの強化の創設

- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構等の研究開発機関は、自らの研究のほか、民間企業の活力発揮に資するなど成果を社会に還元する役割を担うことが重要

- 今後の研究開発に当たっては、過去の研究開発プロジェクトの教訓をしっかりと踏まえたマネジメントを行うとともに、強力なリーダーシップ、戦略的な予算配分、立地地域との適切なコミュニケーションの下、開発を進めていくことが必要

原子力イノベーションと基礎研究の推進

- 革新炉の開発や非エネルギー分野での活用等、世界で進む原子力イノベーションの動きを踏まえつつ、国による強力かつ継続的な支援が重要。その際、基礎・基盤研究を重視するとともに、課題も含め個々の技術を継続的かつ客観的に比較・評価しつつ、利用から廃棄物処理・処分、核燃料サイクル等、事業化段階でのライフサイクル全体を見据えた包括的な開発・導入に向けた検討を行うことが、原子力イノベーションの実現に重要

- 関係省庁連携の下で、デジタル技術の活用やものづくり現場のスキル習得等の産業界のニーズに応じた産学官の原子力人材育成体制の拡充が必要。また、デジタルトランスフォーメーション(DX)の取組等、非原子力産業も参入できるような環境を整え、サプライチェーンの多様化を図るべき

原子力関係機関の連携・協働の推進

- 新しい技術を市場に導入するのは主として原子力関係事業者である一方、技術創出に必要な新たな知識や価値を生み出すのは主として研究開発機関や大学であり、両者の連携や協働、人事交流等を深化させていくことが重要

基盤的施設・設備の強化

- 国や研究開発機関等は、新規設置も含め、ニーズに対応した基盤的施設・設備の構築・運営を図っていくべき

(出典)原子力委員会「原子力利用に関する基本的考え方」(2023年)を基に内閣府作成

また、原子力白書(令和4年度版)1の特集「原子力に関する研究開発・イノベーションの動向」では、原子力委員会メッセージとして研究開発を通じたイノベーションへの期待と課題が示されています。研究開発に当たって求められる態度として、「技術のメリットを強調するだけでなく科学的・工学的な課題を含めた技術の客観的な検証を進めるべき」、「放射性廃棄物やサプライチェーン、規制対応など事業全般のライフサイクルベースに対する影響を早い段階から議論の俎上に載せるべき」、「産学連携や国際連携を積極的に進めることが必要」、さらに、「国民からの信頼が大前提という認識を持ちつつ、関係者が総力を結集して、研究開発に取り組むことを期待」といった内容を提言しています。

(2) 原子力機構の取組

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(原子力機構)は、2023年4月から新たなビジョン「『ニュークリア×リニューアブル』で拓く新しい未来」を掲げ、原子力(ニュークリア)と再生可能(リニューアブル)の相乗効果(Synergy)、原子力自体を持続可能(Sustainable)に、原子力利用の多様化(Ubiquitous)を3本柱として研究開発を進め、分野を超えた研究と技術の融合によるイノベーションの継続的な創出に取り組んでいます。

原子力機構の第4期中長期目標(2022年4月1日から2029年3月31日まで)では、研究成果を最大化させるための目標として「安全性向上等の革新的技術開発によるカーボンニュートラルへの貢献」、「原子力科学技術に係る多様な研究開発の推進によるイノベーションの創出」などの7項目が掲げられています(図 8-1)。また、「今後の原子力政策の方向性と行動指針」では、産業界のニーズも踏まえ、大学の技術的知見を蓄積・活用するために原子力機構が「知の集約拠点」として貢献することが期待されています。

図 8-1 原子力機構の第4期中長期目標における

「研究開発の成果の最大化その他の業績の質の向上に関する事項」のポイント(出典)第12回科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会原子力科学技術委員会原子力研究開発・基盤・人材作業部会資料1 文部科学省「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 第4期中長期目標(案)の概要」(2022年)

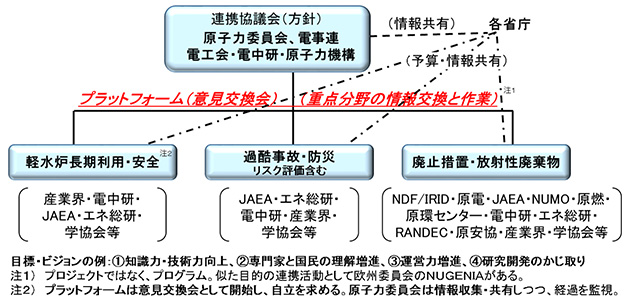

(3) 原子力関係組織の連携による知識基盤の構築

イノベーションの創出において、新技術を導入する事業者と、新たな知識や価値を生み出す研究開発機関や大学との連携や協働は重要です。しかし、我が国の原子力分野では分野横断的・組織横断的な連携が十分とはいえず、科学的知見や知識も組織ごとに存在していることが課題となっていました。このような状況を踏まえ、原子力委員会は、科学的知見や知識の収集・体系化・共有により厚い知識基盤の構築を進めるため、原子力関連機関が情報交換や連携を行う場として「連携プラットフォーム」を2018年に立ち上げました。連携プラットフォームでは「軽水炉長期利用・安全」、「過酷事故・防災」、「廃止措置・放射性廃棄物」の3つのテーマについて、産業界と研究機関等による連携が進められています(図 8-2)。

図 8-2 原子力関係組織の連携プログラム

(出典)第14回原子力委員会資料第2-1号 原子力委員会「「原子力利用の基本的考え方」のフォローアップ~原子力関係組織の連携・協働の立ち上げ~」(2018年)

軽水炉長期利用・安全プラットフォームの下には、更に「燃料プラットフォーム」が設置されており、フェーズ1(2018年10月から2020年3月まで)では軽水炉燃料に関する研究開発課題を抽出しました。フェーズ2(2020年度から2022年度まで)では、国内研究機関等による研究開発項目を効率的に選定していくための指針とするべく、フェーズ1で抽出した軽水炉燃料に関する研究開発課題について、国内外の研究開発状況を調査し、これを基に今後実施すべき研究開発項目を整理しました。

過酷事故プラットフォームでは、原子力機構を中心とした関係各機関の協力の下で、過酷事故の推移や個別現象、その影響と対策を俯瞰的に理解すること、また、これらを体系的に学習する研修資料とすることを目的とし、SA2アーカイブズ(軽水炉過酷事故技術資料)の整備を行っています。2019年に完成したSAアーカイブズ及び講義資料の初版について、活用方法の検討を行うとともに、公開に向けた手続を進めています。

廃止措置・放射性廃棄物連携プラットフォームでは、国内の様々な関係機関の連携により、当該分野における情報体系の整備や、海外情報を含む各関係機関の取組の紹介による情報共有等を実施しています。また、2022年3月からは、「低レベル放射性廃棄物等の処理・処分に関する考え方について(見解)」(2021年原子力委員会)3を踏まえ、低レベル放射性廃棄物の国内保有量と将来発生量の把握及び関係者間の情報共有や、安全性評価のひな形の整備についても同プラットフォームで実施することとしています。

8-2 研究開発・イノベーションの推進

第6次エネルギー基本計画や「統合イノベーション戦略2023」(2023年6月閣議決定)においては、原子力について、安全性・信頼性・効率性の一層の向上に加えて、再生可能エネルギーとの共存、カーボンフリーな水素製造や熱利用等の多様な社会的要請に応えるイノベーションを促進する観点の重要性が挙げられています。その上で、2050年に向けて、人材・技術・産業基盤の強化、安全性・経済性・機動性に優れた炉の追求、バックエンド問題の解決に向けた技術開発を進めていくとしています。これらやグリーン成長戦略4(に基づき、原子力関係機関による連携や国際協力により、基礎的・基盤的なものから実用化を見据えたものまで様々な研究開発・技術開発が推進されています。

(1) 基礎・基盤研究から実用化までの原子力イノベーション

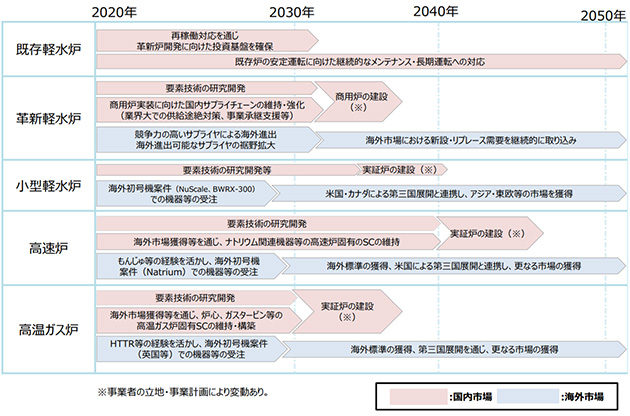

原子力発電技術は実用段階にある脱炭素化の重要な選択肢です。この発電用途に加え、熱エネルギーの有効活用など多様な適用可能性を秘めた技術として、次世代革新炉5(革新軽水炉、小型モジュール炉(SMR6)、高速炉、高温ガス炉、核融合)等に関する研究開発等が基礎・基盤研究から実用化に至るまでの中長期的な視点に立って推進されています(図 8-3)。また、人的・資金的資源を分担し、成果を共有するなど国際協力の枠組みを活用した研究開発も進められています。

図 8-3 安全性・経済性等の向上に向けた原子力イノベーションの推進

(出典)第55回総合資源エネルギー調査会基本政策分科会資料1「エネルギーを巡る状況について」(2024年)

原子力に関する基礎・基盤的な研究開発は、主に原子力機構、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(量研)、大学等で実施されています。原子力機構は、我が国における原子力に関する総合的研究開発機関として、核工学・炉工学研究、燃料・材料工学研究、環境・放射線工学研究、先端基礎研究、高度計算科学技術研究等、原子力の持続的な利用と発展に資する基礎的・基盤的研究等を担っています。原子力機構の新たな取組として、原子力発電所の燃料を製造する際に発生する劣化ウランを用いた蓄電池や、放射性廃棄物から発生する熱・放射線を利用した発電素子の開発が行われています。

量研は、量子に関する科学技術の水準の向上を図るため、放射線医学総合研究所と、日本原子力機構の核融合研究開発及び量子ビーム応用研究の一部を統合し2016年4月に発足しました。量子科学技術についての基盤技術から重粒子線がん治療や疾病診断研究等の応用までを総合的に推進するとともに、放射線影響・被ばく医療研究についても実施しています。

資源エネルギー庁は、我が国の炉型開発に係る道筋を示す「カーボンニュートラルやエネルギー安全保障の実現に向けた革新炉開発の技術ロードマップ(骨子案)」(2022年11月)を取りまとめました7,8。この骨子案では、原子力イノベーションを通じて、再生可能エネルギーとの共存、水素社会への貢献といった原子力の新たな社会的価値が再定義され次世代革新炉の炉型ごとに研究開発を進めていく上での目標時期と、参考として原子力サプライチェーンによる市場獲得戦略が示されています(図 8-4)。

図 8-4 原子力サプライチェーンによる市場獲得戦略

(出典)資源エネルギー庁「カーボンニュートラルやエネルギー安全保障の実現に向けた革新炉開発の技術ロードマップ(骨子案)」(2022年)

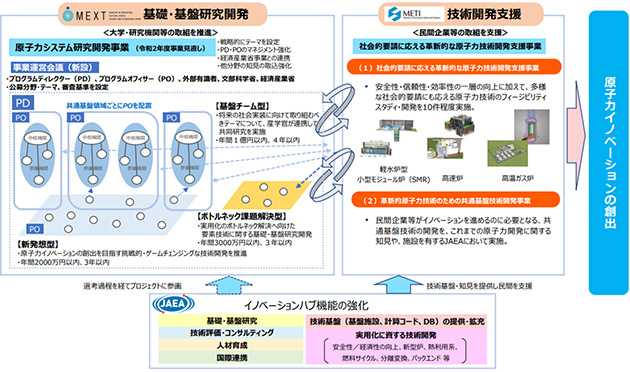

また、文部科学省と資源エネルギー庁は、開発に関与する主体が有機的に連携し、基礎研究から実用化に至るまで連続的にイノベーションを促進することを目指し、2019年4月にNEXIP9イニシアチブを立ち上げました。同イニシアチブでは、文部科学省の「原子力システム研究開発事業」と経済産業省の「原子力の安全性向上に資する技術開発事業」、「社会的要請に応える革新的な原子力技術開発支援事業」について原子力機構の研究基盤等も活用しながら相互に連携することにより原子力イノベーションの創出を目指しています(図 8-5)。

図 8-5 NEXIPイニシアチブにおける各事業の位置付け

(出典)第17回科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会原子力科学技術委員会原子力研究開発・基盤・人材作業部会資料1 文部科学省「原子力人材、原子力イノベーションを取り巻く最近の状況」(2023年)

さらに、2023年7月に閣議決定された「GX推進戦略」では、「エネルギー基本計画を踏まえて原子力を活用していくため、原子力の安全性向上を目指し、新たな安全メカニズムを組み込んだ次世代革新炉の開発・建設に取り組む」ことが示されました。あわせて、研究開発や人材育成等に対する支援を拡充し、同志国との国際連携を通じた研究開発推進にも取り組むこと等が盛り込まれました。

(2) 軽水炉利用に関する研究開発

地球温暖化対策に貢献しつつ安価で安定的に電気を供給できる電源として、軽水炉を長期的に利用していくためには、安全性、信頼性、効率性を維持し向上していくことが重要です。そのため、高経年化対策、安全性向上10、過酷事故対策11、稼働率向上、発電出力の増強、建設期間の短縮、建設性の向上、セキュリティ対策等の様々な課題に対応するための研究開発が、関係機関の連携により継続的に実施されています。原子力機構は2022年1月に軽水炉研究推進室を設置し、軽水炉研究のニーズの把握と関係機関との連携を調整するとともに、原子力機構として進める軽水炉研究の戦略を策定し、原子力機構内の組織横断的な連携や研究成果創出のための支援を行うこととしています。

また、革新技術を導入することで安全性を向上させるとともに、自然エネルギーとの共存等の社会ニーズを踏まえてプラント機能を向上させた軽水炉が提案されています12。この革新軽水炉の開発は、国内原子炉メーカーが主導しNEXIPイニシアチブにおける基盤的研究も活用して進められています。具体的には、事故耐性燃料やセキュリティ高度化といった安全性向上に向けた技術開発、溶融炉心対策や放射性物質放出防止といった過酷事故対策のための設計、出力調整機能の強化などに向けた開発が行われています。

(3) 高温ガス炉に関する研究開発

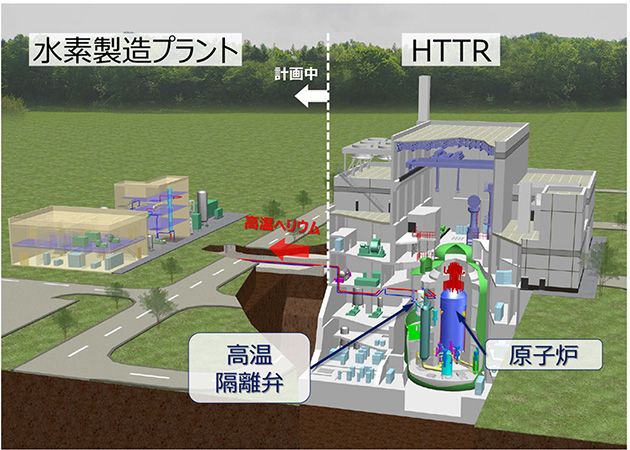

高温ガス炉は、燃料に耐熱性に優れた被覆燃料粒子を、減速材や原子炉内の主な構造材に高い熱伝導と耐熱性を有する黒鉛を、冷却材に化学的に安定なヘリウムガスを使用しており、万一、冷却材が喪失するような事故が起きても自然に炉心が冷却されるという固有の安全性を有しています。900℃を超える高温の熱を供給することが可能であり、発電のみならず水素製造を含む多様な産業利用についても期待されています。2021年6月に策定されたグリーン成長戦略では、HTTR13(高温工学試験研究炉)を活用し、安全性の国際実証に加え、2030年までに大量かつ安価なカーボンフリー水素製造に必要な技術開発を進めるとされています。高温ガス炉の実用化に向けた具体的な取組として、2023年より資源エネルギー庁において「高温ガス炉実証炉開発事業」が開始されました。同年7月には、三菱重工業株式会社(三菱重工業)が、実証炉の基本設計を実施するとともに将来的に製造・建設を担う「中核企業」として選定され、同年8月より実証炉の設計に係る研究開発、HTTRを活用した水素製造試験に向けた設計やカーボンフリー水素の要素技術開発などが進められています。

① HTTR(高温工学試験研究炉)

原子力機構のHTTRは、我が国初かつ唯一の高温ガス炉であり、高温ガス炉の基盤技術の確立を目指してデータを取得・蓄積しています。1998年に初臨界を達成した後、2010年3月に定格出力3万kW、原子炉出口冷却材温度約950℃での50日間の連続運転を実現しました。2020年6月に新規制基準への適合性に係る設置変更許可を取得し、2021年7月に運転を再開しました。2022年1月には、経済協力開発機構/原子力機関(OECD/NEA14)の国際共同研究プロジェクトとして、原子炉出力約30%における炉心冷却喪失試験15を世界で初めて実施しました。2024年3月には、原子炉出力100%の状態で冷却材のヘリウムガスの流量をゼロとする炉心流量喪失試験を実施しました。これら試験により、制御棒挿入なし、強制冷却が喪失した状態で、物理現象のみで原子炉出力が自然に低下し静定するという高温ガス炉の固有の安全性が実証されました。

また、950℃の熱供給能力を有効利用できるカーボンフリー水素製造技術(熱化学法IS16プロセスや高温水蒸気電解プロセス等)の開発も進められています。2022年4月には、HTTRに水素製造施設を新たに接続してHTTRから得られる高温熱を活用した水素製造技術の実証を行う「超高温を利用した水素大量製造技術実証事業」が開始されました(図 8-6)。2023年8月からは、「高温ガス炉実証炉開発事業」において、実証炉を見据えた機器開発や大量かつ安定したカーボンフリー水素製造技術の開発が行われています。

図 8-6 HTTR-水素製造試験施設

(出典)原子力機構「カーボンニュートラル実現に向けたHTTRによる水素製造実証事業の開始」(2022年)

② 高温ガス炉研究開発に関する国際協力

高温ガス炉の研究開発について、ポーランド及び英国との国際協力が進められています。 ポーランドとの国際協力では、2017年5月の日・ポーランド外相会談における「日・ポーランド戦略的パートナーシップに関する行動計画」への署名を受け、原子力機構は、ポーランド国立原子力研究センター(NCBJ17)に対し、高温ガス炉の設計研究、燃料・材料研究、原子力熱利用の安全研究、研究炉の基本設計等の協力を実施しており、2023年3月に基本設計のうち最後となる安全設計に関する研究協力契約を締結しました。同年11月には、日・ポーランド両政府は「高温ガス炉技術分野に係る研究開発に関する協力覚書」に署名し、高温ガス炉の実験炉に関する基本設計等を通じて、両国における人材育成や研究開発活動を促進していくこと等を定めました。ポーランド政府は、脱炭素化に向けた石炭火力の代替として、化学産業用の熱源に利用することを想定し、2020年代後半に高温ガス炉研究炉(熱出力30MW)の導入を計画しています。

英国との国際協力では、2019年7月に署名された「日本国経済産業省と英国ビジネス・エネルギー・産業戦略省との間のクリーンエネルギーイノベーションに関する協力覚書」を受け、原子力機構は2020年10月に、英国国立原子力研究所(NNL18)と2001年に署名している包括的な技術協力取決めを改定し、新たに「高温ガス炉技術分野」を追加しました。2022年9月には原子力機構、NNL及び英国企業から構成されるチームが英国の新型モジュール炉研究開発・実証プログラム19における予備調査実施事業者として採択され、2023年7月には実証炉プログラムにおける基本設計を行う事業者に採択されました。また、原子力機構は、NNLと連携して高温ガス炉燃料製造の技術開発を進めており、同月に、NNLが燃料プログラムにおける先進燃料開発を行う事業者に採択されました。英国政府は脱炭素化に向けた原子力利用の最有力候補として高温ガス炉に着目しており、2030年代初頭までに高温ガス炉の実証につなげる予定としています。

原子力機構は、これらの国際協力を通じて、HTTRの建設及び運転で培った我が国の高温ガス炉技術の高度化と国際標準化を図り、国際競争力の強化を目指すとしています。

(4) 高速炉に関する研究開発

核分裂によって発生した高速中性子を減速せずに利用する高速炉及びその燃料サイクル技術(高速炉サイクル技術)は、使用済燃料に含まれるプルトニウムを燃料として再利用する技術です。グリーン成長戦略(2021年6月)では、高速実験炉原子炉施設(常陽)や高速増殖原型炉もんじゅ(もんじゅ)の運転・保守経験で培われたデータ等を最大限活用し、国際連携を活用した高速炉開発を着実に推進するとしています。2022年12月に原子力関係閣僚会議が改訂した戦略ロードマップ20では、開発目標(表 8-2)が示されるとともに、2028年度頃までに実証炉の概念設計を実施するとしています。高速炉の実用化に向けた具体的な取組として、2023年度より資源エネルギー庁において「高速炉実証炉開発事業」が開始されました。同年7月には、実証炉の炉概念として三菱FBRシステムズ株式会社(三菱FBRシステムズ)が提案する「ナトリウム冷却タンク型高速炉」が、そして概念設計を実施するとともに将来的にはその製造・建設を担う「中核企業」として三菱重工業が選定され、同年9月より高速炉実証炉に適用できる技術基盤の整備とともに、概念設計のための研究開発が進められています。

表 8-2 高速炉の開発目標(抜粋) 項目 開発目標 安全性

・信頼性

- 東電福島第一原発事故の教訓を踏まえ、高い安全性を追求すること

- 炉システムについては、今後の国際設計基準等で次世代炉に期待されるより高い安全性・信頼性を実現する設計上の工夫を施すこと

経済性

- 基幹電源として利用するプラントは他の基幹電源と競合しうる経済性を有し、小型電源や多目的用途に利用する場合には市場ニーズに応じた経済性を有すること

環境負荷

低減性

- 高レベル放射性廃棄物量減容・潜在的有害度低減のため、マイナーアクチノイドを分離・回収し、燃料として利用できるようにすること

- ライフサイクルでの環境影響が他電源と比して少ないこと

資源有効

利用性

- 軽水炉及び軽水炉のプルサーマル利用から高速炉へ円滑に移行できること

- エネルギー需給や資源の不確かさへの対処を始め、社会のニーズに合った増殖比に柔軟に対応可能であること

核拡散抵抗性

- 核拡散抵抗性と核物質防護を担保できる高速炉サイクルとすること

柔軟性・その他市場性

- エネルギー供給システム全体の中で、再生可能エネルギーとの共存等を視野に、原子炉出力規模の選択肢や負荷追従能力等、必要な柔軟性に適切に対応できること

(出典)原子力関係閣僚会議「戦略ロードマップ」(2022年)を基に内閣府作成

① 高速実験炉原子炉施設(常陽)

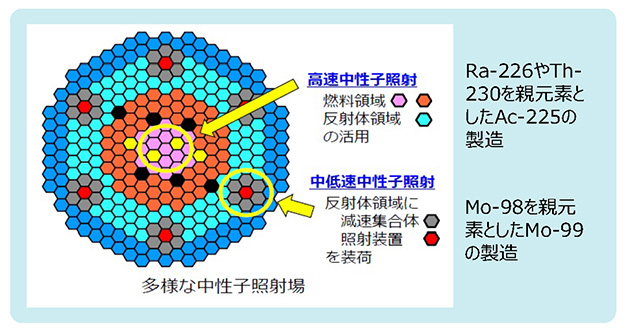

「常陽」は、我が国初の高速実験炉であり、高速炉の実用化のための技術開発(増殖特性の確認)や燃料・材料の開発に貢献しています。1977年の初臨界以来、累積運転時間約70,798時間、累積熱出力約62.4億kWh21に達しています。588体の運転用燃料、220体のブランケット燃料及び101体の試験燃料等を照射し、高速炉炉心での燃料集合体や燃料ピンの安全性と照射特性を明らかにしてきました。原子力機構は、2023年7月に新規制基準への適合性に係る設置変更許可を取得し、今後、安全対策強化工事を行い2026年半ばの運転再開を計画しています。また、医療用放射性同位元素(RI22)の国内製造・安定供給のための取組として、2026年度までにアクチニウム-225の製造実証を行う予定です23(図 8-7)。

図 8-7 常陽における医療用放射性同位元素(RI)製造

(出典)内閣府原子力委員会第5回医療用等ラジオアイソトープ製造・利用専門部会資料2 文部科学省「試験研究炉を用いたRI製造の現状・課題及び今後の展望について」(2022年)

② 高速炉開発に関する国際協力

高速炉の開発について、フランス及び米国との国際協力が進められています。

フランスとの協力では、2014年から2019年にかけて実施された第4世代ナトリウム冷却高速炉実証炉(ASTRID24)計画の後、2019年6月に日仏政府間で高速炉研究開発の枠組みについて新たな取決めに署名しました。また、同年12月には、原子力機構、三菱重工業、三菱FBRシステムズ、フランスの原子力・代替エネルギー庁(CEA25)及びフラマトム社の間で、ナトリウム冷却高速炉開発の協力に係る実施取決めに署名がなされました。同取決めの下で、シミュレーションや実験等の協力を行っています。

米国では、高速炉である多目的試験炉(VTR26)の建設を検討中ですが2022年度27以降は予算措置されていません。他方、2020年に開始した先進的原子炉実証プログラム(ARDP28)の支援対象の一つに米国テラパワー社の高速炉「Natrium」が選定されました。2022年1月には、原子力機構、三菱重工業、三菱FBRシステムズ、テラパワー社との間でナトリウム冷却高速炉の開発に係る覚書に署名がなされ、2023年10月には、日本の高速炉実証炉の設計が2024年に始まることを受け、覚書に高速炉実証計画を含むよう拡大されました。

(5) 小型モジュール炉(SMR)に関する研究開発

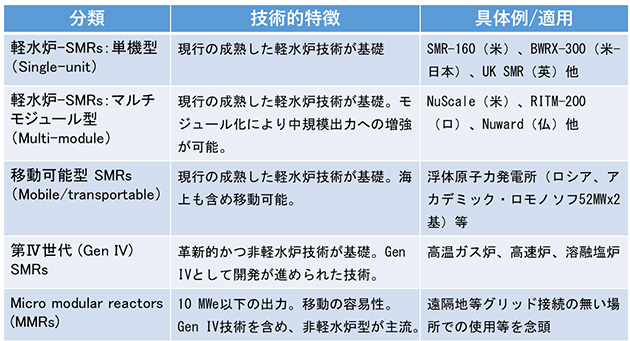

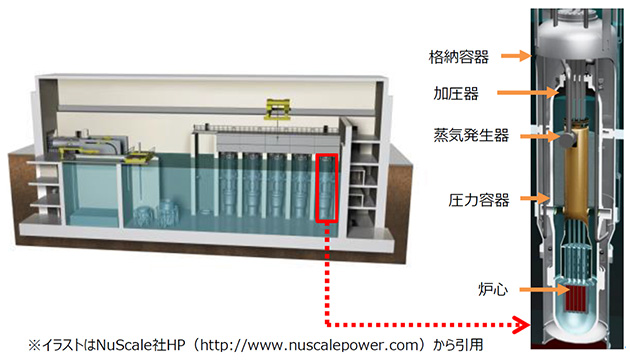

SMRは、現在のところ確定した定義はありませんが、国際原子力機関(IAEA29)の説明では、1モジュール当たり最大300MWe30の電力を供給する先進的原子炉とされています。これは、需要に応じて単一又は複数モジュールとして発電所に配備できるように、工場製造され、現地に運搬して組み上げることができる設計となっています(表 8-3)。

表 8-3 SMRの分類

(出典)原子力委員会「原子力利用に関する基本的考え方 参考資料」(2023年)

SMRは炉心が小さいため、固有の安全性や自然法則による安全機能(受動的安全)により安全システムをシンプルにかつ信頼性向上を図ることができることや、工場でのモジュール生産や建設工期短縮により初期投資コストの削減を図れることが期待されています。一方、SMR市場拡大に向けて、部品の標準化などを通じたコスト低減の実現や、廃棄物対応を含め、サプライチェーン全体を通じたSMR特有の課題への対応も必要です。

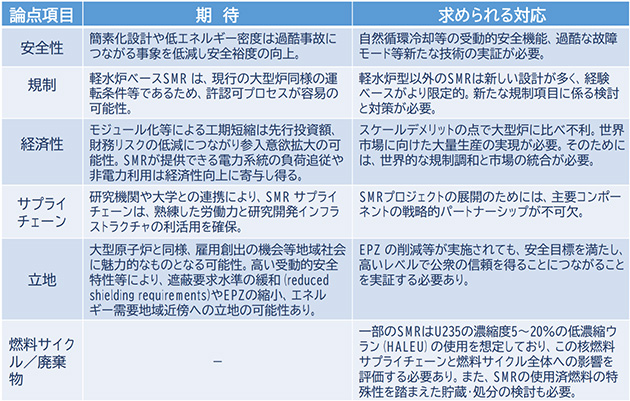

グリーン成長戦略では、海外の実証プロジェクトとの連携により、2030年までにSMR技術の実証を目指すとしています。原子力委員会の「原子力利用に関する基本的考え方」では、SMRに対する期待と求められる対応をまとめています(表 8-4)。NEXIPイニシアチブでは、SMRに関する研究・技術開発も行われています。

また、米国、英国、カナダ、フランス等でSMRの実証プロジェクトが進められており(図 8-8)、その一部には我が国の企業も参画しています。2023年1月には経済産業省と米国エネルギー省が、SMRを含む革新炉の開発・建設などの原子力協力の機会を各国内及び第三国において開拓する意向であるとの共同声明を発表しています。

表 8-4 SMRに対する期待と求められる対応

(出典)原子力委員会「原子力利用に関する基本的考え方 参考資料」(2023年)

図 8-8 SMRの概念図(米国NuScale社の例)

(出典)第13回原子力委員会資料第3号 資源エネルギー庁「原子力産業を巡る動向について」(2022年)

(6) 核融合に関する研究開発

フュージョン(核融合)エネルギーは、軽い原子核同士が融合してより重い原子核に変わる際、反応前後の質量の減少分がエネルギーとなって発生するものです(重水素と三重水素の融合反応の場合はヘリウムと中性子が発生)。その燃料資源は豊富で、発電過程で温室効果ガスを発生せず、少量の燃料から大規模な発電が可能という特徴があります。そのため、エネルギー問題と地球環境問題を同時に解決する次世代のエネルギーとして期待されています。日本のフュージョンエネルギー分野の研究開発については、国際協力を効率的に活用しながら、量研、大学共同利用機関法人自然科学研究機構核融合科学研究所、大学等が相互に連携・協力して段階的に推進しています。加えて、米国のTAE Technologies社、Commonwealth Fusion Systems社、Helion Energy社、カナダのGeneral Fusion社、英国のTokamak Energy社などのベンチャー企業による核融合研究開発が盛んに行われています。日本においても、京都フュージョニアリング株式会社、株式会社Helical Fusion、株式会社Ex-Fusionといったベンチャー企業が大学等と連携して核融合開発を行っています。

原型炉研究開発ロードマップでは、実験炉の建設・運転を通じてフュージョンエネルギーの科学的・技術的実現可能性を実証する「ITER31(イーター)計画」等の国際連携を通じた核融合研究開発を着実に推進し、21世紀半ばまでにフュージョンエネルギー実用化のめどを得ることを目指すとされています。また、近年、諸外国においてフュージョンエネルギーに対する民間投資が増加するなど国際競争が激化している状況を踏まえ、2023年4月に、統合イノベーション戦略推進会議で「フュージョンエネルギー・イノベーション戦略」が決定されました。

我が国は、世界7極3235か国の協力の下、国際約束に基づき、ITER計画に参画しており、建設地のフランス・カダラッシュでは、ITERの建設作業が本格化しています(図 8-9)。我が国は、ITERの建設に当たり主要機器の製作を担っており、このうち超伝導トロイダル磁場コイルについて全19機のうち9機(うち予備1機)の製作を担当しました。2023年12月には全機の製作が完了し、最終号機が建設地に納入されました。また、核融合発電に不可欠な、核融合炉から熱としてエネルギーを取り出す機器であるブランケットは、現在、ITERで実施する試験に向けた設計活動が進んでおり、2022年10月には量研ブランケット工学試験棟(青森県六ヶ所村)に整備された試験装置の運用開始式典が行われました。

図 8-9 ITERの建設状況(2023年9月)

(出典)ITER ORGANIZATIONウェブサイト「WHAT IS ITER?」

また、「幅広いアプローチ(BA33)活動」は、ITER計画を補完・支援するとともに、発電実証を行う核融合原型炉34に必要な技術基盤を確立することを目的とした先進的研究開発プロジェクトであり、日欧協力により我が国で実施しています。BA活動は、我が国では量研が実施機関となっており、青森県にある六ヶ所フュージョンエネルギー研究所35では、核融合原型炉に必要な高強度材料の開発を行う施設の設計・要素技術開発のほか、核融合原型炉の概念設計及び研究開発並びにITERでの実験を遠隔で行うための施設の整備を進めています。茨城県の那珂フュージョン科学技術研究所84では、核融合原型炉建設に求められる安全性・経済性等のデータの取得や、ITERの運転や技術目標達成を支援・補完するための取組等を進めるため、先進超伝導トカマク装置JT-60SAの統合試験運転を実施し、2023年10月には初のプラズマ生成に成功しました。同年12月には、欧州とフュージョンエネルギーに関する日欧共同プレス声明において、BA活動の推進、JT-60SAの技術的高度化及び運転の支援、人材育成の場であるJT-60SA国際核融合スクールの共同での強化を表明しました。

加えて、IAEAや国際エネルギー機関(IEA36)の枠組みでの多国間協力、米国等との二国間協力も推進しています。また、ITERでの物理的課題の解決のために国際トカマク物理活動(ITPA37)で実施されている装置間比較実験へ参加するとともに、協力相手国の装置での実験に参加しています。

(7) 研究開発に関するその他の多国間連携

① 第4世代原子力システムに関する国際フォーラム(GIF)

GIF38は、「持続可能性」、「経済性」、「安全性・信頼性」及び「核拡散抵抗性・核物質防護」の開発要件を満たす次世代の原子炉概念を選定し、その実証段階前までの研究開発を国際共同作業で進めるためのフォーラムとして2001年に設立されました。2024年3月末時点で、13か国(アルゼンチン、オーストラリア、ブラジル、カナダ、中国、フランス、日本、韓国、ロシア、南アフリカ、スイス、英国、米国)及び1機関(EU27か国の代表としてユーラトム)が参加しており、OECD/NEAが技術事務局を務めています39。

2030年代以降に実用化が可能と考えられる6候補炉型(ガス冷却高速炉、溶融塩炉、ナトリウム冷却高速炉(MOX40燃料、金属燃料)、鉛冷却高速炉、超臨界圧水冷却炉、超高温ガス炉)を対象に、多国間協力で研究開発が推進されています。また、2023年12月時点で炉型を横断する5つのワーキンググループ(先進的製造と材料エンジニアリング、経済性モデリング、教育と訓練、核拡散抵抗性と核物質防護、リスクと安全)とタスクフォース(原子力の熱利用)が設置されています。これらの活動を通じ、2023年度には、ナトリウム冷却高速炉システムの構造・システム・機器の安全設計指針、溶融塩炉システムの核拡散抵抗性・核物質防護白書、超高温ガス炉システムの安全設計基準、第4世代原子炉システム安全設計に関するリスク活用のフレームワーク報告書などが発刊されました41。

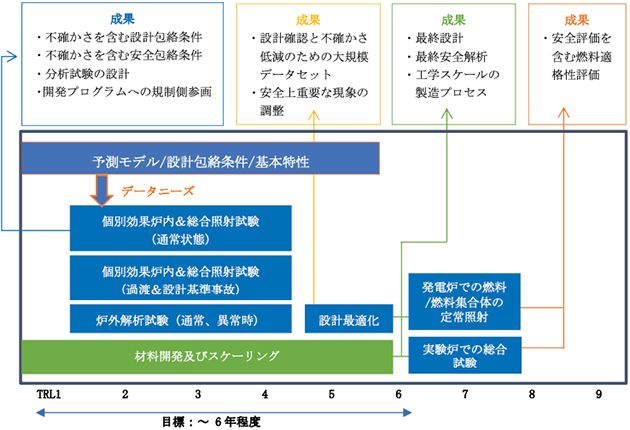

② 原子力革新2050(NI2050)

NI422050プロジェクトは、原子力エネルギーが低炭素エネルギーミックスにおいて重要な役割を果たすこと、新たな原子力技術を開発及び商用化するに当たりイノベーションが必要であることを踏まえ、OECD/NEAが2015年に開始した活動です。原子炉システム、燃料サイクル、廃棄物、廃止措置、発電以外への活用等、幅広い技術領域を対象にしており、2050年の実用化を念頭に置いたロードマップを策定しています。例えば、燃料開発のロードマップ(図 8-10)では、複数機関が協力して同時並行で開発を行うことにより、20年以上かかる開発期間を半減することを狙っています。

図 8-10 燃料開発のロードマップ(NI2050)

(出典)OECD/NEA「The Nuclear Innovation 2050 Initiative: An NEA initiative to accelerate R&D and market deployment of innovative nuclear fission technologies to contribute to a sustainable energy future」(2018年) を基に内閣府作成

コラム ~革新炉開発と海外プロジェクトへの参画~

革新炉の開発及び海外における建設プロジェクトは、我が国の企業が参画できる重要な機会です。革新炉の種類に応じて、強みを生かした取組が進められています。

革新軽水炉では、軽水炉の海外市場で受注実績のある機器・部材の受注が見込まれます。SMRでは、主要機器・部材の供給に向けた取組や、共同開発を行っています。高速炉や高温ガス炉においても、原子力機構による共同研究等が行われています。

我が国が獲得できる可能性のある市場規模は、革新炉1基当たり概ね100億円を超えると期待されています。

革新炉の海外プロジェクトへの参画 炉型 対象国(基数) 市場規模注1 備考 革新軽水炉 EPR/EPR2 英、仏、東欧等

(18基~)250億円~/基 軽水炉における実績あり AP1000 欧州等

(数基~)250億円~/基 日本企業による供給実績あり 高温ガス炉 - 英、ポーランド

(各1基)400億円~/基 原子力機構が共同研究を実施43 高速炉 Natrium 米

(1基)200億円~/基 原子力機構、三菱重工業等による協力覚書 44 SMR VOYGR(NuScale) 米、ルーマニア等

(2基~)100億円~/基 現地企業との連携による市場獲得の可能性あり BWRX-300 カナダ、米、欧州等

(9基~)100億円~/基 日立GEが主要機器・部材の供給を目標に対応 SMR160 米、欧州等

(数基~)60億円~/基 三菱電機が制御システムの共同開発を実施 (注)ヒアリングで国内サプライヤによる市場獲得の可能性があると評価された機器・部材の想定販売額を積み上げたもの

(出典)第7回総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会原子力小委員会革新炉ワーキンググループ資料1 「GXにおける次世代革新炉に関する動向」(2023年)を基に内閣府作成

8-3 基盤的施設・設備の強化

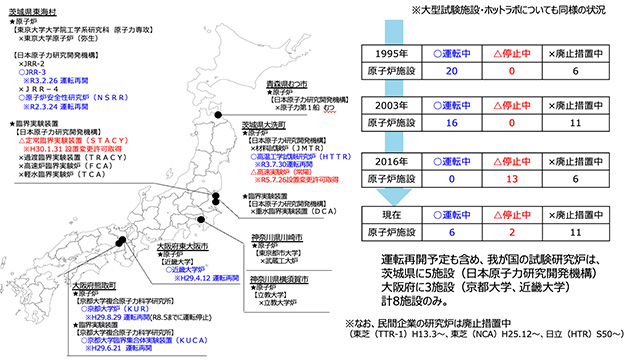

研究開発や人材育成を進める上で、研究開発機関や大学等が保有する基盤的施設・設備は不可欠です。しかし、多くの施設・設備は高経年化が進んでいることに加え、新規制基準への対応のために一旦全ての研究炉の運転が停止しました。関係機関では、運転再開に向けた取組や、求められる機能を踏まえた選択と集中を進めています。

(1) 基盤的施設・設備の現状及び課題

研究炉や放射性物質を取り扱う研究施設等の基盤的施設・設備は、研究開発や人材育成の基盤となる不可欠なものです。しかし、高経年化や新規制基準への適合性から、利用可能な基盤的施設・設備等は減少しており、その強化・充実が喫緊の課題となっています。そのため、国、原子力機構及び大学は、長期的な見通しの下に求められる機能を踏まえて選択と集中を進め、国として保持すべき研究機能を踏まえて基盤的施設・設備の構築・運営を図っていく必要があります。また、それらの基盤的施設・設備は、産学官の幅広い供用の促進や、そのための利用サービス体制の構築、共同研究等の充実により、効果的かつ効率的な成果の創出に貢献することが期待されます。

文部科学省は、原子力の基盤研究や人材育成に広く資する研究炉について、今後の取組の方向性を検討していく上での論点整理を行い、2022年12月に「我が国の試験研究炉を取り巻く現状・課題と今後の取組の方向性について(中間まとめ)」を公表しました。ここでは、研究炉が減少したことで潜在的なユーザーニーズを十分にカバーできるだけの環境を国内に確保できておらず、原子力産業や関連する学術研究を支える基盤が脆弱化し、人材や技術の継承が大きな危機に直面していると指摘しています。また、今後の取組の方向性として、現時点から中長期的に必要となることが見込まれる研究ニーズ等を整理していくことが重要であるとしています。

(2) 研究炉等の運転再開に向けた新規制基準対応状況

原子力機構、大学等の研究炉や臨界実験装置は、最も多い時期には20基程度運転していましたが、2024年3月末時点では停止中のものを含めても8基にまで減少しています(図 8-11)。その多くが建設から40年以上経過するなど高経年化が進んでいることに加え、東電福島第一原発事故以降は全ての研究炉が一旦運転を停止し、新規制基準への対応を行っています。原子力機構の研究炉のうち、原子炉安全性研究炉(NSRR45)、JRR-346、HTTR、定常臨界実験装置(STACY47)、「常陽」は新規制基準への適合に係る設置変更が許可されました。NSRRは2018年6月、JRR-3は2021年2月、HTTRは2021年7月に運転が再開されており、STACYは2024年8月頃、「常陽」は、2026年度半ばの運転再開が計画されています。また、京都大学臨界集合体実験装置(KUCA48)、京都大学研究用原子炉(KUR49)、近畿大学原子炉(UTR-KINKI50)は、新規制基準への適合に係る設置変更が許可され、運転を再開しています。なお、京都大学は2022年4月に、KURの運転を2026年5月までに終了することを発表しています。

図 8-11 我が国の研究炉・臨界実験装置の状況

(出典)文部科学省提供資料

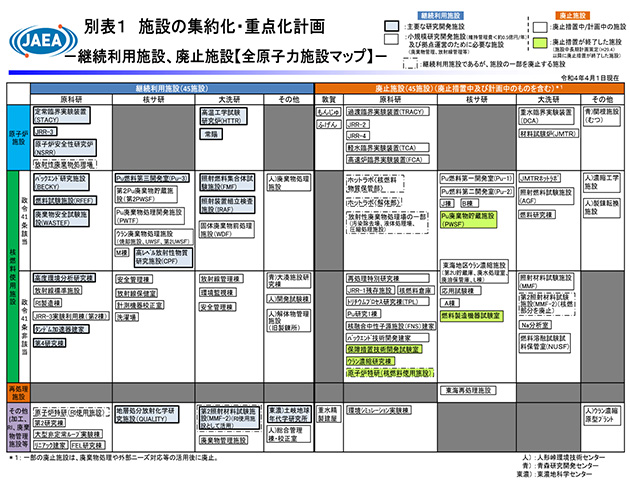

(3) 原子力機構の研究開発施設の集約化・重点化

文部科学省は、国として持つべき原子力の研究開発機能を大きく7つに整理しています(表 8-5)。

表 8-5 国として持つべき原子力の研究開発機能 研究開発機能 1 東電福島第一原発事故の対処に係る、廃炉等の研究開発 2 原子力の安全性向上に向けた研究 3 原子力の基礎基盤研究 4 高速炉の研究開発 5 放射性廃棄物の処理・処分に関する研究開発等 6 核不拡散・核セキュリティに資する技術開発等 7 人材育成 (出典)科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会原子力科学技術委員会原子力研究開発基盤作業部会「原子力科学技術委員会 原子力研究開発基盤作業部会 中間まとめ」(2018年)を基に内閣府作成

原子力機構が管理・運用している原子力施設は、研究開発のインフラとして欠かせないものです。しかし、施設の多くは高経年化対応が課題となっていることに加え、新規制基準対応にも、閉鎖する施設の廃止措置及びバックエンド対策51にも多額の費用が発生することが見込まれます。このような状況を踏まえ、原子力機構は、施設の集約化・重点化、施設の安全確保、バックエンド対策を三位一体で進める総合的な計画「施設中長期計画」を2017年4月に策定し、以降は進捗状況等を踏まえて改定しています。

最新の計画(2022年4月改定)では、全90施設のうち、45施設が継続利用施設、廃止措置中のものを含めて45施設が廃止施設とされています(図 8-12)。廃止施設の中には、各種照射実験、中性子ビーム実験、研究炉JRR-252・JRR-453、過渡臨界実験装置(TRACY54)、重水臨界実験装置(DCA55)、我が国で唯一の材料試験炉であるJMTR56等が含まれています。JMTR廃止により失われる照射利用について、原子力機構に設置されたJMTR後継炉検討委員会が2021年3月に「JMTR後継となる新たな試験照射炉の建設に向けた検討報告書」を取りまとめるとともに、新照射試験炉の建設に向けた具体的な対応方針の検討を進めています。

また、2016年12月に「もんじゅ」を廃止措置とする政府方針を決定した際に、「もんじゅ」サイトを活用して新たな試験研究炉を設置し、今後の研究開発や人材育成を支える基盤となる中核的拠点となるよう位置付けることとされました。新たな試験研究炉については、2020年9月に、西日本における研究開発・人材育成の中核的拠点としてふさわしい機能の実現及び地元振興への貢献の観点から、中性子ビーム利用を主目的とした中出力炉とする方針が示されました。これを受け、中核的機関(原子力機構、京都大学、福井大学)、学術界、産業界、地元関係機関等からなるコンソーシアムが構築され、新試験研究炉の詳細設計や運営の在り方検討等が進められています。2022年12月には、試験研究炉の詳細設計段階以降における実施主体として原子力機構が選定され、設置許可申請に向けた詳細設計が進められています。2023年5月には、原子力機構、京都大学、福井大学の3機関で「新試験研究炉の設置に係る関係機関間の協力協定」を締結しました。また、同年11月には、原子炉設置業務を支援する主契約企業として、三菱重工業と契約を締結しました。2024年中に設置許可申請の見込み時期を提示する予定となっています。

図 8-12 原子力機構における施設の集約化・重点化計画

(出典)原子力機構「施設中長期計画(令和4年)」(2022年)

コラム ~原子力利用を支えるイノベーション~

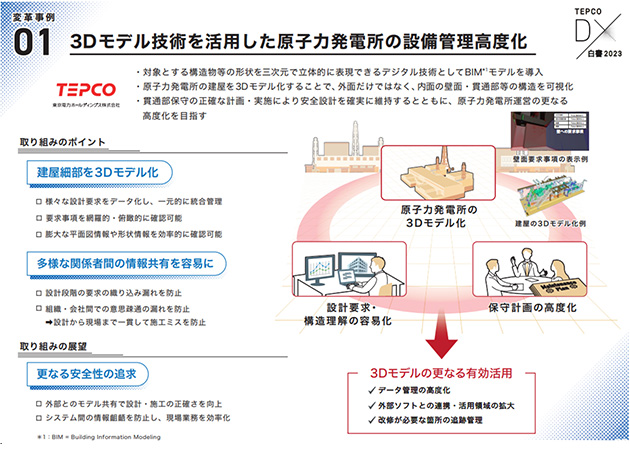

デジタル技術を応用したイノベーションにより、原子力発電所の安全・安定な運転と、設備利用率向上を目指す取組が行われています。

原子炉メーカーやサプライヤにおいては、電気事業者のDXを支える技術として、AIを活用した異常予兆検知やプラント保全計画支援、ロボティクスによる設備診断、3Dプリンタで製造した製品の適用検討などの開発が進められています。

電気事業者は、データ活用・デジタル技術の融合により、エネルギー事業の変革を目指すDX戦略を策定し、牽引役となる組織を設置するなど全社を挙げた取組を行っています。東京電力ホールディングス株式会社が2023年12月に公表した「TEPCO DX白書2023」では、DXが目指す姿を、徹底的なデータ化により、お客さま・パートナー・設備・社員・社会をつなげ、「福島復興と廃炉の両立」と「原子力の安全確保」を目指すとしています。原子力発電所における具体的な取組として、BIM注を活用した設備管理高度化が挙げられています。また、原子力発電所の運営によって発生する膨大な文書の検索・分類に、AIを用いる研究も進められています。

Building Information Modeling

(出典)東京電力ホールディングス株式会社「TEPCO DX白書2023」(2023年)

脚注

- https://www.aec.go.jp/kettei/hakusho/2023index.html

- Severe Accident

- 第6章6-3(3)「低レベル放射性廃棄物の処理・処分に関する取組と現状」を参照

- 「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」(2021年)、第2章2-1(5)「地球温暖化対策と原子力」を参照

- 「原子力利用に関する基本的考え方」においては「革新炉」を、革新軽水炉、小型モジュール炉(SMR)、第4世代炉(高速炉、高温ガス炉等)を含むものとして定義

- Small Modular Reactor

- 総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会原子力小委員会革新炉ワーキンググループによる

- 革新炉に関して「GX実現に向けた基本方針 参考資料(2023年)」における開発・建設の道行きについては第2章2-2(2)「次世代革新炉の開発・利用」を参照

- Nuclear Energy × Innovation Promotion

- 第1章1-2(2)②「原子力安全研究」を参照

- 第1章1-3(2)「過酷事故に関する原子力安全研究」を参照

- 第2章2-2(2)「次世代革新炉の開発・利用」を参照

- High Temperature Engineering Test Reactor

- Organisation for Economic Co-operation and Development/Nuclear Energy Agency

- 制御棒による原子炉出力操作を行うことなく全ての冷却設備を停止し、冷却機能の喪失を模擬した試験

- Iodine-sulfur

- National Center for Nuclear Recerch, Narodowe Centrum Badań Jądrowych

- National Nuclear LaboratoryV

- 英国ビジネス・エネルギー・産業戦略省(当時)が、2030年代初頭に高温ガス炉を実証する目標に向けて、2022年に開始したプログラム。フェーズAとして予備調査を実施し、フェーズB以降は基本設計等が実施される計画

- 第2章2-2(3)⑩「高速炉によるMOX燃料利用に関する方向性」を参照

- 発電設備を有しないため電気出力はなく、熱出力のみ

- Radioisotope

- 第7章7-1(1)「放射線利用に関する基本的考え方」を参照

- Advanced Sodium Technological Reactor for Industrial Demonstration

- Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives

- Versatile Test Reactor、第3章3-1(3)①「米国」を参照

- 米国2022会計年度は2021年10月から2022年9月

- Advanced Reactor Demonstration Program

- International Atomic Energy Agency

- 電気エネルギーの仕事率W(ワット)の単位の表記。このほか、原子力関連では熱エネルギーの仕事率を示すWtが用いられる

- 国際熱核融合実験炉。ITERはラテン語で「道」を意味する

- 日本、欧州、米国、ロシア、韓国、中国、インド

- Broader Approach

- 世界各国で原型炉の概念設計が進められており、日本では原型炉「JA DEMO」の検討が進められている

- 2024年4月1日より、六ヶ所研究所、那珂研究所から名称変更

- International Energy Agency

- International Tokamak Physics Activity。ITER機構が主催する物理研究開発の枠組み。

- Generation IV International Forum

- ただし、アルゼンチンとブラジルは「第四世代の原子力システムの研究及び開発に関する国際協力のための枠組協定」に未署名

- Mixed Oxide:ウラン・プルトニウム混合酸化物

- https://www.gen-4.org/gif/jcms/c_9373/publications

- Nuclear Innovation

- 第8章8-2(3)②「高温ガス炉研究開発に関する国際協力」参照

- 第8章8-2(4)②「高速炉開発に関する国際協力」参照

- Nuclear Safety Research Reactor

- Japan Research Reactor No.3

- Static Experiment Critical Facility

- Kyoto University Critical Assembly

- Kyoto University Research Reactor

- University Teaching and Research Reactor-KINKI

- 第6章6-2(2)②「研究開発施設等の廃止措置」を参照

- Japan Research Reactor No.2

- Japan Research Reactor No.4

- Transient Experiment Critical Facility

- Deuterium Critical Assembly

- Japan Materials Testing Reactor

| < 前の項目に戻る | 目次に戻る | 次の項目に進む > |