第3章 国際潮流を踏まえた国内外での取組

3-1 国際的な原子力の利用と産業の動向

世界では、電力需要が増大する中、ロシアのウクライナ侵略等によるエネルギー危機を受けてエネルギーセキュリティの確保と地球温暖化対策が喫緊の課題として認識されるようになってきました。これまでと同様に米国、英国やフランスは、原子力発電を継続的に利用する方針を示しており、特に米国では既存の軽水炉の長期運転を進めています。また、革新炉の導入に向けた開発も加速しています。こうした動きを背景として、アジア、中近東、アフリカ等では、新たに原子力開発を進めている国もあります。ロシアや中国に加えて米国、フランス、韓国などを中心に、これらの原子力新興国に対して積極的に自国の原子力発電技術を輸出する動きも見られます。

このようにグローバル化した社会において、世界の状況を踏まえた我が国の原子力利用の在り方が問われています。我が国の原子力関係機関は、国際機関の活動、海外諸国の原子力発電所の導入及び研究開発等の動向を的確に把握し、国際的な知見や経験を収集・共有・活用し、様々な仕組みを我が国の原子力利用に適用していく必要があります。

(1)国際機関等の動向

① 国際原子力機関(IAEA)

IAEA1は、原子力の平和的利用を促進するとともに、原子力が軍事利用へ転用されることを防止することを目的として1957年に設置されました。IAEAには2023年9月時点で178か国が加盟しており、約40名の日本人職員がIAEA事務局で勤務しています。原子力発電のみならず、がん治療や食糧生産性の向上等の非発電も含めた様々な分野における原子力利用について技術協力活動を行っています。

原子力安全分野においては、健康を守るため及び生命や財産に対する危険を最小限に抑えるために安全基準を策定又は採用する権限を与えられており、各種の国際的な安全基準の策定及び普及を行っています。IAEAが策定する安全基準は、安全原則(Safety Fundamentals)、安全要件(Safety Requirements)及び安全指針(Safety Guides)から構成されています。安全原則は、基本的な安全目的、防護と安全の原則を示しており、安全要件は、現在及び将来にわたって人と環境を防護するために遵守すべき要件を定めています。安全指針は、安全要件に適合する方法に関する推奨事項や指針を示しています。2023年には、原子力施設の立地評価における火災や航空機事故等の人為外的事象に関連するハザードに関する安全文書2や、小型モジュール炉(SMR3)を含む革新的な設計の原子炉への既存のIAEA安全基準の要件等の適用性に関する安全文書4等を公表しています。

また、IAEAは2022年2月24日のロシアのウクライナ侵略以降、ウクライナにおける原子力施設の安全や核セキュリティの確保等のため、ザポリッジャ原子力発電所等にIAEAの専門家を常駐させ原子力安全と核セキュリティについて監視するなどの取組を進めています。これに関連して、グロッシーIAEA事務局長は2023年5月に国連安全保障理事会で、ザポリッジャ原子力発電所の事故を回避するために必要な原子力安全及び核セキュリティ確保のための5つの原則5を説明しました。

グロッシー事務局長のイニシアティブの下、温室効果ガスの削減に原子力発電が有効な手段の一つであるとして、加盟国に対する原子力発電に関する技術協力等、気候変動対策としての原子力発電の活用に関する対策に積極的に取り組んでいます。2023年10月には「第2回気候変動と原子力の役割に関する国際会議:Atoms4NetZero6」を開催しました。同会議では、政策立案者、学者や専門家が、気候変動の緩和とネットゼロエミッションへの移行における原子力の役割や原子力部門が直面している課題、更にイノベーション、経済性の向上及び利害関係者の関与を通じて原子力の可能性を最大限に引き出すこと等について議論しました。

最近の我が国との関連では、2023年7月にグロッシー事務局長が訪日した際に、表敬した岸田首相に対して多核種除去設備(ALPS7)処理水8の安全性に係るレビューに関する包括報告書を手交しました。2023年9月には東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所(東電福島第一原発)におけるALPS処理水の海洋放出に係る包括的かつ継続的な安全レビューに関する協定の署名が行われました。これにより発電所サイト及び海上において数十年にわたるIAEAによる独立したモニタリング、サンプリング、分析が行われ、随時公表されることになりました。2024年1月にIAEAは、2023年10月に行われた、海洋放出開始後1回目となるALPS処理水の海洋放出に関するレビューミッションにおける日本の取組について妥当とする報告書を公表しました。2024年3月にはALPS処理水の海洋放出開始後初めてグロッシー事務局長が訪日し、東電福島第一原発を訪れ、ALPS処理水の海洋放出が適切な管理の下安全に行われてきており、ALPS処理水の「最後の一滴」が放出されるまでIAEAは関与を継続するというコミットメントを再確認した旨発言しました。さらに、岸田首相を含めた日本政府要人との会談を通じて、幅広い分野での原子力の平和的利用の推進にかかる日本とIAEAの協力強化で一致しました。

また、IAEAは2024年3月に「原子力エネルギーサミット」をベルギー政府と共催で開催しました。日本からは日本原子力産業協会が参加し、カナダ、韓国、米国、欧州、英国の各原子力関連の協会と世界原子力協会とで共同声明を発表しました。これは、気候変動対策とエネルギー安全保障の目標達成に向けて、産業界がその役割を果たすのに必要な政策の枠組みについてとりまとめられたものです。

② 経済協力開発機構/原子力機関(OECD/NEA)

OECD/NEA9は、加盟国間の協力を促進することにより、安全かつ環境的にも受け入れられる経済的なエネルギー資源としての原子力エネルギーの発展に貢献することを目的として、原子力政策、技術に関する情報・意見交換、行政上・規制上の問題の検討、各国の国内法の調査及び経済的側面の研究等を実施しています。2024年3月末時点で34か国10が加盟しており、加盟各国代表により構成される運営委員会において方針と活動が審議・決定されています。幹部にも日本人職員が1名勤務しています。具体的な活動は加盟国からの専門家による常設技術委員会等で実施しています(図 3-1)。例えば、原子力施設安全委員会は、SMRの安全性実証を支援するために必要な将来のCNSI研究等に関する報告書11を公表しています。また、気候変動枠組締約国会議(COP1228、2023年12月)に併せて開催されたAtoms for Net Zeroイベントにおいて、ネットゼロに向けたSMR加速化イニシアティブを表明しました。

我が国に関係する主な活動として、東電福島第一原発事故に関し、事故後の各国の対応状況や原子力安全の観点から国際的に実施していく事項等に関する報告13や、高レベル放射性廃棄物の最終処分に関する取組についてのピアレビューの実施などがあります。

図3-1 OECD/NEAの委員会組織図

(出典)外務省ウェブサイト「経済協力開発機構/原子力機関(OECD/NEA)」及びOECD/NEAウェブサイト「NEA Mandates and Structures」を基に内閣府作成

③ 原子放射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCEAR)

UNSCEAR14は、1950年代に大気圏核実験が頻繁に行われ、大量に放出された放射性物質による環境や健康への影響についての懸念が増大する中、1955年の国連総会決議により設立されました。UNSCEARには2024年3月末時点で31か国が加盟しており、科学的・中立的な立場から、放射線の人・環境等への影響等について調査・評価等を行い、毎年国連総会へ結果の概要を報告するとともに、数年ごとに詳細な報告書を出版しています。東電福島第一原発事故については、これまで、その放射線の影響を評価した報告書や白書を公開してきています。2021年3月には、「2011年東日本大震災後の福島第一原子力発電所における事故による放射線被ばくのレベルと影響:UNSCEAR2013年報告書刊行後に発表された知見の影響」(UNSCEAR2020年/2021年報告書)を公表しました(図 3-2)。同報告書では、被ばく線量の推計、健康リスクの評価を行い、見直された公衆の線量は2013年報告書と比較して減少又は同程度であり、放射線被ばくによる住民への健康影響が観察される可能性は低い旨が記載されています。

図 3-2 UNSCEAR2020年/2021年報告書

(出典)原子力規制庁ウェブサイト「原子力規制検査の概要」

④ 世界原子力協会(WNA

WNA15は、原子力発電を推進し原子力産業を支援する世界的な業界団体です。原子力産業界のリーダーや専門家を対象にしたフォーラム等の場や情報を提供し、国際的に影響力を持つ人々が原子力発電に対する理解を広めるとともに、原子力産業界として共通の立場を示し、エネルギーをめぐる議論に貢献していくことを使命としています。WNAには、世界の原子炉ベンダー、原子力発電事業者に加え、エンジニアリングや建設、研究開発を行う企業・組織等、産業全体をカバーするメンバーが参加しており、「原子力産業界の相互協力」、「一般向けの原子力基本情報やニュースの提供」、「国際機関やメディア等、エネルギーに関する意思決定や情報伝播に影響を持つステークホルダーとのコミュニケーション」の3つの分野での活動を行っています。

⑤ 世界原子力発電事業者協会(WANO)

WANO16は、チョルノービリ原子力発電所事故17を契機に、世界で原子力安全を高めていくため、世界中の事業者が原子力安全を推進していくリーダーであることを目指すとのビジョンを掲げ、世界の原子力発電事業者によって1989年に設立されました。現在、CEOは日本人が務めています。

WANOは、世界中の原子力発電所の運転上の安全性と信頼性を最高レベルに高めるために、協同でアセスメントやベンチマーキングを行い、相互支援、情報交換、良好事例の活用を通じてパフォーマンスの向上を図ることを使命としています。この使命の下に、原子力発電所に対する他国事業者の専門家チームによるピアレビュー、原子力発電所の運転経験・知見の収集分析・共有、各種ガイドライン等の作成、ワークショップやトレーニングプログラムの提供等を実施しています。2023年時点で次の3つの点を中長期計画で掲げています。

- 世界中の原子力発電所のパフォーマンスを確実に高めていくことを目標に、様々なモニターや設備設置等に関する具体的プログラムを設定し推進する

- 常によいサービスを提供して原子力発電の安全向上に資するため、WANO組織全体及びプログラムシステムについて常にタイムリーに見直していく

- 原子力発電事業への新規参入者に対し原子力安全の徹底を図るとともに、既存の発電所の長期運転に求められる技術等についても的確に対応する

(2)世界の原子力発電の状況と今後の見通し

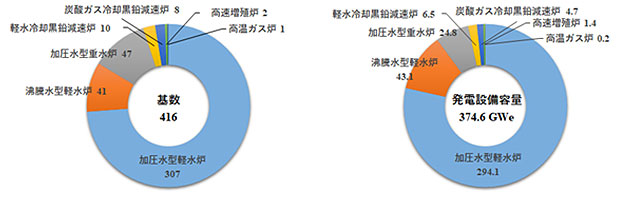

世界で運転中の原子炉は416基、原子力発電設備容量は3億7463万kWに達しており、運転停止中及び建設中のものを含めると総計500基、4億5750万kWとなります(2023年5月末時点)。原子力発電の主流は軽水炉18であり、世界の多くの国で継続的に利用され、新規建設も行われています(図 3-3)。我が国でも原子力発電所は、運転停止中及び建設中のものを含め全て軽水炉です。

(注)運転停止している我が国の原子炉を除いた値

図 3-3 世界の原子力発電所における各炉型の割合(2024年5月末時点)

(出典)IAEA「Nuclear Power Reactors in the World」(2023)及びIAEA PRIS (Power Reactor Information System)を基に内閣府作成

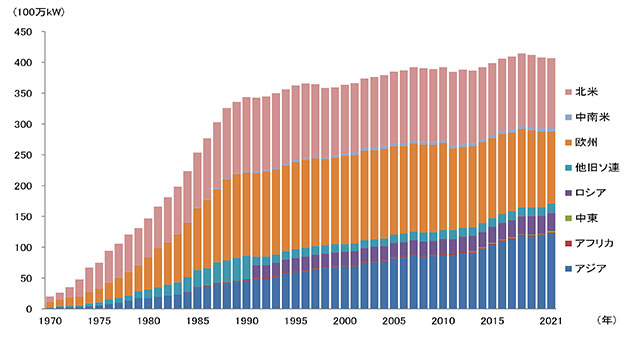

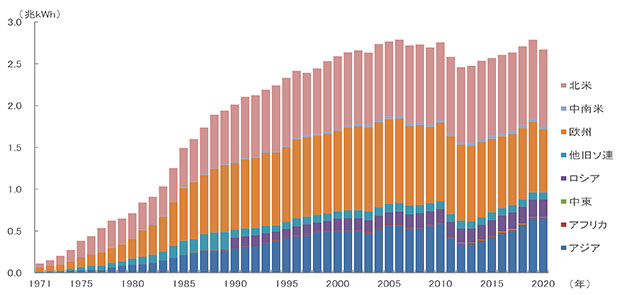

世界の原子力発電電力量は、2011年の東電福島第一原発事故の影響に伴う減少及び新型コロナウィルス感染症に伴う電力需要低下の影響による一時的な減少(2020年)がみられますが、2013年以降は全体として増加傾向を示しています。(図 3-4、図 3-5)。なお、2011年以降、2023年までの間に、世界では79基の原子炉の営業運転が開始されているとともに、79基の原子炉の建設が開始され、85基が閉鎖されています19。

(注)日本原子力産業協会「世界の原子力発電開発の動向2022年版」を基に経済産業省作成

図 3-4 世界の原子力発電設備容量(運転中)の推移(地域別)

(出典)経済産業省「令和4年度 エネルギー白書」(2023年)

(注)IEA「World Energy Balances 2022 Edition」を基に経済産業省作成

図 3-5 世界の原子力発電電力量の推移(地域別)

(出典)経済産業省「令和4年度 エネルギー白書」(2023年)

ウクライナのチョルノービリ原子力発電所事故や東電福島第一原発事故を踏まえて、西欧諸国の中にもイタリア等のように脱原子力政策に転じる国々が現れました。しかし、世界的に脱炭素化に向けた検討が進む中、イタリアでは2023年5月に議会が原子力を代替クリーンエネルギー源として検討するよう政府に求める動議を承認しました。そのほか、スイス等では原子力利用促進に向けた議論もみられます。

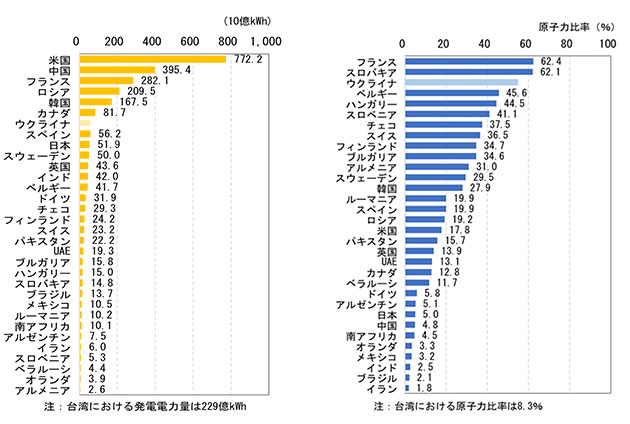

図 3-6 国の原子力発電電力量(左)及び発電電力量に占める原子力比率(右)(2022年)

(出典)IAEA「Energy, Electricity and Nuclear Power Estimates for the Period up to 2050」(2023年)を基に内閣府作成

また、アジア、東欧、中近東等では、経済成長に伴う電力需要の増加と電力の低炭素化に対応するため、東電福島第一原発事故後も原子力開発が進展してきています。特に中国では原子力開発が積極的に進められ、2020年には発電電力量がフランスを上回り世界2位となりました(図 3-6左)。近年は、原子力発電主要国20においても、低炭素電源としての役割に加え、エネルギー安全保障の観点から原子力発電の重要性が再認識されてきています。世界最大の原子力利用国である米国(図 3-6左)では、早期に閉鎖する原子力発電所も見られる一方で、80年運転に向けた取組を行う原子力発電所も増加しています。

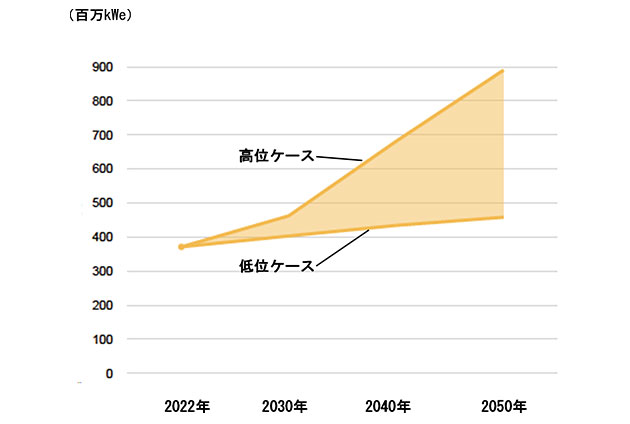

IAEAが2023年9月に発表した年次報告書「2050年までのエネルギー、電力、原子力発電の予測2023年版」では、原子力発電の設備容量について、2022年を基準に、高位ケースでは2030年までに24%増、2050年までに140%増、低位ケースではそれぞれ9%増、23%増と予測しています(図 3-7)。なお、「低位ケース」は現在の市場や技術、資源のトレンドや、原子力発電に影響を与える政策や規制が大きく変化しないと仮定した保守的な見通しです。「高位ケース」は技術的に可能でありもっと野心的な条件として設定されており、気候変動に関する各国の政策が考慮されています。

図 3-7 IAEAによる2050年までの原子力発電設備容量の推移見通し

(出典)IAEA「Energy, Electricity and Nuclear Power Estimates for the Period up to 2050」 Reference Data Series No. 1, IAEA, Vienna (2023)を基に内閣府作成

(注)図は内閣府が出典資料の図6を翻訳して作成したものであり、IAEAは正確性等についていかなる保証も行わず、いかなる責任も負わない

(3) 海外の原子力発電主要国の動向

① 米国

米国は、2024年3月末時点で94基の発電用原子炉が稼働する世界第1位の原子力発電利用国です。2023年7月には、30年以上ぶりの新規建設プラントとなるボーグル原子力発電所3号機が営業運転を開始し、2024年4月には4号機の営業運転が開始されました。

原子力発電に対しては、共和・民主両党の超党派的な支持が得られています。2021年1月に発足した民主党のバイデン政権も、気候変動対策やエネルギー安全保障の一環として、先進的な原子力技術等、クリーンエネルギー技術の商用化を速やかに進める方針を示しています。2021年に成立したインフラ投資・雇用法では、経済的な困難によって運転中の原子力発電所が早期閉鎖するのを防ぐための運転継続支援プログラムが導入されています。さらに、2022年8月に成立したインフレ抑制法には、運転中のプラントを対象とした税制優遇措置が盛り込まれています。米国エネルギー省(DOE21)は、2024年3月、ミシガン州にある出力800MWのパリセード原子力発電所の復旧・運転再開に必要な資金を調達するため、最大約15億ドルの融資保証を条件付きで提供すると発表しました。このプロジェクトは、2022年5月に運転停止した同発電所を改良・再稼働させることを目的とし、米国原子力規制員会(NRC22)の許認可が条件となっています。

DOE19Fが2020年に開始した「先進的原子炉実証プログラム(ARDP23)」等では、民間企業を対象として先進炉の開発支援を行っています。また、ARDPの支援対象に選定された10の先進的原子炉のうち、9炉型でHALEU24燃料の利用が計画されています。このためDOEは、HALEU燃料を国内で商業的に調達できるサプライチェーンを構築することとしとしています。なお、DOEは2019年5月にウラン濃縮を行うセントラス・エナジー社と契約しHALEU燃料の生産能力の実証に着手しています。

また、2021年に連邦政府は「SMR技術の責任ある利用のための基礎インフラ」(FIRST25)プログラムを始動させ、現在、ガーナやルーマニア、ウクライナ等におけるSMR導入を支援する取組を進めています。このうちガーナに対する支援には我が国も参画しています26。

図 3-8 パリセード原子力発電所

(出典)Holtec Internationalウェブサイト

米国における原子力安全はNRCが担っています。NRCは、稼働実績とリスク情報に基づく原子炉監視プロセス等を導入するなど合理的な規制の実施に努めています。産業界の自主規制機関である原子力発電運転協会(INPO27)や、原子力産業界の代表組織である原子力エネルギー協会(NEI28)も安全性の向上に向けた取組を進めています。

原子力発電所の80年運転に向けては、2度目となる20年間の運転認可更新が進められています。2024年3月末時点で、NRCの承認を受けて80年運転が可能となった原子炉が6基29 、2度目の運転認可更新を審査中の原子炉が14基となっています。

米国ニュースケール社は、SMRの導入に向けてNRCから2023年1月に設計認証を取得し、2023年7月に限定認可工事をNRCに申請しました。しかし、同社のSMRの実用化に向けた取組を継続するのに十分な数の電力購入者を獲得できないことを理由として、ユタ州公営共同電力事業体(UAMPS30)と進めていた約10年にわたる無炭素電力プロジェクト(CFPP31、図 3-9)について2023年11月に打切りを発表しました。ただし、米国内及びポーランドやルーマニアなど国外で進められている他のプロジェクトは継続しています。

また、COP28に併せて2023年12月に開催されたネットゼロ原子力サミットにおいて、世界の温室効果ガス排出量削減に向け、信頼性の高いウラン燃料のサプライチェーンを構築するため、日本、カナダ、フランス、英国と共同してウラン濃縮及び転換能力を強化する計画が公表されました。

民生・軍事起源の使用済燃料や高レベル放射性廃棄物は、同一の処分場で地層処分する方針に基づき、ネバダ州ユッカマウンテンでの処分場建設が計画されてきています。2009年に発足したオバマ民主党政権は、同計画を中止する方針でした。2017年に誕生したトランプ共和党政権は一転して計画継続を表明しましたが、2018から2021会計年度にかけて連邦議会は同計画への予算配分を認めませんでした。2021年1月発足のバイデン民主党政権下での2022、2023及び2024会計年度予算要求ではユッカマウンテンサイトの管理やデータ管理システムの運用・保守等以外の同計画を進めるための予算は要求されていません。処分場計画が停滞している中、70か所以上で分散貯蔵されている使用済燃料について集中中間貯蔵施設のためのサイト選定プロセスが進行しています。

図 3-9 CFPPの発電所イメージ

(出典)UAMPSウェブサイト「Clean Energy News」(2021年)

② フランス

フランスは米国に次ぐ世界第2位の原子力発電設備容量を擁し、2024年3月末時点で56基の原子炉が稼働中です。我が国と同様に化石燃料資源の乏しいフランスは、総発電電力量の約6割を原子力で賄う原子力大国です。現在10年ぶりの新規原子炉となるフラマンビル3号機の建設が進められています。

2020年4月に政府が公表した改定版多年度エネルギー計画(PPE32)では、2035年までに原子力発電比率を50%に削減するため、最大14基の90万kW級原子炉を閉鎖する一方で、2035年以降の低炭素電源確保のため原子炉新設の要否を検討する方針が示されました。政府の検討指示により国営の送電事業者(RTE33)が行った、完全な脱炭素化と長期の電力ニーズを満たすシナリオの検討結果に基づき、マクロン大統領は、同年11月に原子炉を新設する方針を示しました。

さらに、2022年2月には、6基の新設と更に8基の新設検討を行うとともに、前述の2035年までの90万kW級原子炉の閉鎖方針を撤回し、全て50年超運転することを発表しました。また、原子力発電所建設計画の実現に向けた体制強化の一環として、政府は2022年7月に、国内の全原子力発電所を所有運転するフランス電力(EDF34)を完全国有化する方針を発表しました。

2023年5月には政府が提出していた「既存の原子力発電所周辺での新規原子炉の建設及び既存炉の運転継続に係る手続の迅速化に関する法案」が議会で可決され、上記の原子炉新設計画を促進することになりました。また、新設に向けた公聴会手続や、建設が予定される改良型欧州加圧水型軽水炉(EPR352)の安全審査も進められています(図 3-10)。

図 3-10 EPR2建設予定のビュジェイ原子力発電所

(出典)EDFウェブサイト

なお、エネルギー・気候政策方針は定期的に見直されることになっており、2024年~2033年を対象とするPPEの改定に向けた検討が進められています。フランス政府は原子炉等の輸出を支持しており、EPRは、中国で2基、フィンランドで1基の運転が開始(台山原子力発電所1号機:2018年12月、同2号機:2019年9月、オルキルオト原子力発電所3号機:2023年4月)しているほか、英国で2基が建設中、更に2基の建設計画が進められています。

高レベル放射性廃棄物処分に関しては、2006年に制定された「放射性物質及び放射性廃棄物の持続可能な管理計画法」に基づき「可逆性36のある地層処分」を基本方針として、放射性廃棄物管理機関(ANDRA37)がフランス東部ビュール近傍で高レベル放射性廃棄物等の地層処分場の設置に向けた準備を進めています。ANDRAは2023年1月に設置許可申請を行っており、処分場の操業開始は2035年頃を予定しています。

③ ロシア

ロシアでは、2024年3月末時点で36基の原子炉が稼働中です。この中には、世界初の浮揚式原子力発電所であるSMR(アカデミック・ロモノソフ、図 3-11)2基、ナトリウム冷却型高速炉の原型炉1基と実証炉1基も含まれています。また、建設中の4基の原子炉のうち3基はPWRの一種であるロシア型加圧水型軽水炉(VVER38)(KURSK 2-1、KURSK 2-2及びLeningrad 2-3)ですが、1基は、鉛冷却高速炉のパイロット実証炉BREST-300です。

プーチン大統領は、2021年10月、ロシアが2060年までにカーボンニュートラルを実現することを宣言しました。また、2045年までに発電に占める原子力比率を25%に高める方針です(2022年は約20%(図 3-6右))。国営企業ロスアトムが民生・軍事両方の原子力利用を担当し、連邦環境・技術・原子力監督局が民生利用に係る安全規制・検査を実施しています。海外展開も積極的に進めており、ロスアトムは旧ソ連圏以外のイラン、中国、インドにVVERを輸出しているほか、エジプト(4基建設中)、トルコ(4基建設中)、バングラデシュ(2基建設中)等にも進出しています。原子炉や関連サービスの供給とあわせて、建設費用の投融資やBOO方式39での契約も行っており、初期投資費用の確保が大きな課題となっている国に対するロシアの強みとなっています。また、燃料の供給に加え、インドなどの核兵器を保有する国以外の国に対しては、使用済燃料はロシアが引き取り再処理され、再処理により発生する廃棄物は最終的に相手国に返還されることになっています。なお、従来、VVER37F導入国に対する核燃料供給はロシア企業が中心でしたが、特にロシアのウクライナ侵略後、ウクライナを始め複数の国で、米国ウェスティングハウス社やフランスのフラマトム社といった、ロシア以外の国からVVERの燃料を調達する動きが広がっています。

なお、シベリア南東部・アンガルスクには、核燃料供給保証40を目的として国際ウラン濃縮センター(IUEC41)が設立され、IAEAの監視の下、約120tの低濃縮ウランが備蓄されています。

図 3-11 ロシアの浮揚式原子力発電所(アカデミック・ロモノソフ)

(出典)ロスアトム ウェブサイト

④ 中国

中国では、原子力発電の利用拡大が進められており、2024年3月末時点で55基の原子炉が稼働中で設備容量は合計5,000万kWを超え、更に27基の原子炉が建設中です。

中国は2030年までに二酸化炭素排出をピークアウトさせ、2060年までにカーボンニュートラルを実現するとの目標を掲げており、その達成手段の一つとして原子力開発が進められています。2021年から2025年までを対象とする「第14次五か年計画」(2021年3月策定)では、2025年までに原子力発電設備容量を7,000万kWとする目標が示されています。

中国は軽水炉の国産化とともに海外展開にも力を入れています。中国核工業集団公司(CNNC42)と中国広核集団(CGN43)の第3世代炉設計を統合して開発された華龍一号は、福清5、6号機が2021年1月と2022年3月にそれぞれ営業運転を開始し、更に11基が建設中、8基が計画中です。海外でも、華龍一号を採用したパキスタンのカラチ原子力発電所の2号機が2021年5月に、3号機は2022年4月にそれぞれ営業運転を開始しました。また、英国でも華龍一号の建設等が検討され(表 3-1)、中東やアジア、南米においても協力覚書の締結等を進めています。

さらに、高速炉、高温ガス炉、SMR等の開発も進められています。SMRでは玲龍一号(ACP 100)44の建設が2021年7月に開始され、2024年2月には格納容器外側のドーム型屋根が設置されました。2026年末までの稼働が予定されています。また、高温ガス炉では、石島湾のペブルベッド型モジュール式高温ガス炉(HTR-PM45)発電所が実証運転を経て2023年12月に営業運転を開始しました。

中国では高速炉が長期的には主要な原子力技術とみなされています。2010年7月、北京近郊に建設された熱出力6.5万kWの高速実験炉(CEFR46)が臨界に達し、1年後に電力系統に連系されました。この経験に基づき、電気出力60万kWの実証炉(CFR-600)の開発が進められました。CFR-600の1号機は2017年12月に福建省で建設を開始し、試運転に向け2022年9月からロシアで製造された燃料集合体の搬入が行われました。また、2号機は2020年12月に着工しました。

⑤ 英国

英国では、2024年3月末時点で9基の原子炉が稼働中です。北海の油田・ガス田の枯渇や気候変動が問題となる中、英国政府は原子炉新設を推進していく政策を掲げており、2023年12月末時点で2基の建設と、2基の計画が進められています(表 3-1)。

英国政府は、ロシアによるウクライナ侵略に伴うエネルギー危機を受けて、2022年4月に「英国エネルギー安全保障戦略47」を公表しました。具体的な目標として、長期的には2050年までに原子力発電設備容量を文書公表時点(2022年)の約3倍に当たる最大2,400万kWに増強し、原子力発電比率を25%に引き上げるとしています。政府は、発電所建設支援としての融資の検討、許認可の合理化等に関し規制機関との協力、また、SMRを含む先進的な原子力技術の研究などの支援もうたっています。

表3-1 英国での大型原子炉新設プロジェクト(2023年3月末時点) 実施主体 サイト 炉型 基数 状況 EDFとCGN ヒンクリーポイントC EPR 2 建設中 EDFと英国政府 サイズウェルC EPR 2 計画中 EDFとCGN ブラッドウェルB 華龍1号 2 提案中 (注)各プロジェクトへのEDFとCGNの出資比率はサイトによって異なる。

(出典)WNA「Nuclear Power in the United Kingdom」を基に内閣府作成

2024年1月に公表された「民生用原子力:2050年に向けたロードマップ48」では、2050年のネットゼロの実現に向けて政府と産業界それぞれが果たすべき役割を明確にし、長期戦略の基盤となる当面の12か月間の目標と行動計画を示しました。ヒンクリーポイントC原子力発電所は、フランスのEDFと中国のCGNの出資により建設が進められています。1号機(EPR)は当初2025年に運転開始が計画されていましたが、労働力や資材不足等の理由から建設が遅れ、2024年1月時点では2030年頃の運転開始とされています(図 3-12)。

図 3-12 建設中のヒンクリーポイントC原子力発電所

(出典)EDFエナジー社ウェブサイト「Latest images from Hinkley Point C」

計画中のサイズウェルCについては2022年11月に、経済支援策の適用と、EDFと英国政府が50%ずつ出資して建設することが決定しました。ブラッドウェルBについては、EDFとCGNの出資により計画が進められ、採用予定の華龍一号の一般設計評価49が2022年2月に完了し、設計が基準に適合していることが認証されました。

政府は脱炭素化に向けた原子力利用の最有力候補として高温ガス炉に着目しており、2030年代初頭までに高温ガス炉の実証を目指す計画を掲げています。我が国の国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(原子力機構)は、HTTR50(高温工学試験研究炉)の建設及び運転で培った高温ガス炉技術を基に英国のプロジェクトに英国国立原子力研究所(NNL51)と共同で参加しています52。

SMRについては、ロールス・ロイスSMR社が中心となり、2030年頃の発電開始を目指して開発が進められています。2022年3月には同社製SMRの一般設計評価が開始されました。また、同年11月に同社は、有望な建設候補地として4か所のサイトを特定する評価報告書を発表しました。

高レベル放射性廃棄物処分に関しては、英国政府は2006年に、国内起源の使用済燃料の再処理で生じるガラス固化体について、再処理施設内で貯蔵した後、地層処分する方針を決定しました。2018年に公開した政策文書「地層処分の実施-地域との協働:放射性廃棄物の長期管理53」に基づき、地域との協働に基づくサイト選定プロセスを開始しています。2021年11月には、カンブリア州コープランド市(当時54)中部において、自治体組織の参加を得ながら地層処分施設の立地可能性を検討するコミュニティパートナーシップ55が英国内で初めて設立されました。2024年3月末時点では計3か所でコミュニティパートナーシップを中心としたサイト選定プロセスが進められています。

⑥ 韓国

韓国では、2024年3月末時点で26基の原子炉が稼働中、2基が建設中です。

2022年5月に発足した尹錫悦(ユン・ソンニョル)政権は、文在寅(ムン・ジェイン)前政権の脱原子力政策を撤回し、原子力開発を推進する政策を打ち出しています。2022年7月の国務会議で「新政権のエネルギー政策の方向性」が議決されました。その中で2050年カーボンニュートラル実現に向けたエネルギーミックスの再構築として、原子力発電比率を2022年7月時点の28%から2030年には30%以上に拡大するとされました。また、この目標を実現するため、既設炉の運転期間延長、建設中の4基の竣工、中断されていた2基の建設計画の早期再開を実施することが掲げられました。これらの施策は、2023年1月に策定された「第10次電力需給基本計画」に盛り込まれています。

前政権において国内では脱原子力政策が進められていたものの、国益に資する海外での原子力発電所建設支援は進められました。韓国電力公社(KEPCO56)は、アラブ首長国連邦(UAE57)のバラカ原子力発電所において4基の韓国次世代軽水炉APR-1400の建設を進め(図 3-13)、1号機が2021年4月、2号機が2022年3月、3号機が2023年2月に営業運転を開始しています。また、4号機も2024年3月に送電網に接続されました。

尹政権も、海外への原子力展開も積極的に進める方針を示しています。「新政権のエネルギー政策の方向性」のエネルギー新産業の輸出産業化として原子力分野では2030年までに10基の原子炉を輸出、独自のSMRの開発を推進するとされ、サウジアラビア、チェコ、ポーランド、ブルガリア、トルコ等の原子炉の新設を計画する国に対してアプローチしています。

図 3-13 バラカ原子力発電所

(出典)Emirates Nuclear Energy Corporation「Barakah Nuclear Energy Plant」

⑦ カナダ

カナダでは、2024年3月末時点で19基のカナダ型重水炉(CANDU58炉)が稼働中です。カナダは世界有数のウラン生産国の一つであり、世界全体のウラン鉱石採掘量の約15%を占めています。これらCANDU炉は、国内で生産される天然ウランを濃縮せずに燃料として使用しています。

カナダは2050年カーボンニュートラルの達成に加えて電力需要に対応するため、原子力発電を今後とも継続する方針です。なお、原子力発電所が立地する州政府や原子力事業者は、新増設よりも既設炉の改修・寿命延長計画を優先的に進めています。オンタリオ州では3か所の原子力発電所の全てで改修を実施する計画で、ブルース・ダーリントン両原子力発電所では既に一部の原子炉の改修が完了しています。ピッカリング5~8号機は、2024年1月に、改修により30年にわたり運転を延長する方針が示されました。これらの原子炉の改修は2026年以降に開始され、2030年代半ばには改修が完了する予定です。

産業界、政府、公益事業者、その他関係機関は、将来の原子力イノベーションに向けた検討を行い、ビジョンとその実現に向けた53の推奨事項を示しました59。その後連邦政府は「SMR行動計画60」(2020年12月)を公表し、複数の用途に対するSMRの開発、実証、展開に関する計画と産業界等が示した推奨事項への対応を示しました。同計画では、2020年代後半にカナダでSMR初号機を運転開始することを想定し、政府に加え産学官、自治体、先住民や市民組織等が参加する「チームカナダ」体制を構築しました。SMRを通じた低炭素化や国際的なリーダーシップ獲得、原子力産業における能力やダイバーシティ拡大に向けた取組を行う方針がうたわれています。

オンタリオ、ニューブランズウィック、サスカチュワン及びアルバータの4州は、2022年3月SMRを開発・建設していくための共同戦略計画を公表しました。同計画ではSMRに関するカナダの専門的知識と知見を世界に輸出する新たな機会を創出する方法を強調しています。具体的なSMRの建設計画としては、オンタリオ・パワー・ジェネレーション社が2021年12月に、サスクパワー社は2022年6月に米国GE日立ニュークリア・エナジー社のBWRX-300を選定しました(図 3-14)。2023年8月にカナダ政府は、サスカチュワン州のSMR開発に最大7,400万ドルの連邦資金の拠出を承認し支援することを発表しました。その他、カナダ原子力研究所(CNL61)がSMRの実証施設建設・運転プロジェクトを進めているほか、安全規制機関であるカナダ原子力安全委員会(CNSC62)が、小型炉や先進炉を対象とした許認可前ベンダー設計審査を進めています。

放射性廃棄物の管理・処分について、使用済燃料は高レベル放射性廃棄物として直接処分する方針をとっており、現在、使用済燃料は原子力発電所サイト内の施設で保管されています。処分の実施主体である核燃料廃棄物管理機関(NWMO63)による処分サイト選定プロセスが進められており、オンタリオ州北西部のイグナス・タウンシップ地域と同州南部のサウスブルース地域の2か所を対象として現地調査が実施されています。2024年秋には1か所の好ましいとされるサイトが選定される予定です。

図 3-14 BWRX-300完成イメージ

(出典)日立GEニュークリア・エナジー株式会社提供

⑧ その他

ドイツでは、2022年末に閉鎖予定の3基の原子炉について、同年2月に始まったロシアのウクライナ侵略などを背景に2023年4月15日まで運転延長しましたが、同日に運転を停止し、ドイツにおける脱原子力が完了しました。

欧州連合(EU64)では、グリーンな投資65を促進するため持続可能な経済活動として満たすべき条件「EUタクソノミー」が策定されています。欧州委員会(EC66)は原子力をEUタクソノミーに含める規則を採択し、同規則は2023年1月1日に発効されました。規則では、原子力を持続可能な経済活動と認定するに当たって、2050年までの高レベル放射性廃棄物処分場操業に向けて詳細に文書化された計画があること、低・中レベル放射性廃棄物の処分施設を有すること等の条件が設けられています。

上記以外の原子力発電を行っている諸外国の動向は資料編にまとめています。

コラム ~ロシア・中国による原子力発電プラント新規建設の国際展開~

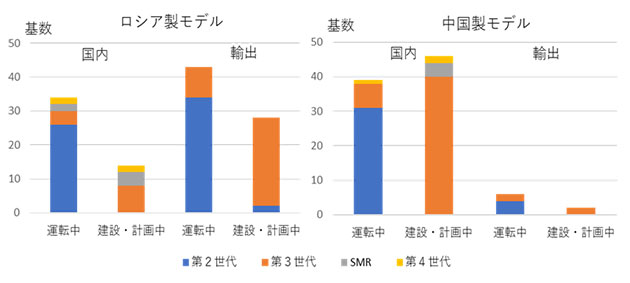

資料編6(1)「世界の原子力発電状況(2024年4月時点)」を見ると、建設・計画中の基数・容量では、中国が67基・74GWeと群を抜いており、インドが19基・14GWe、ロシアが18基・13GWeでこれに続いています。一方、原子炉モデル別でみてみると、近年はロシア製、中国製モデルが顕著に実績を伸ばし、プラント輸出でも大きな存在となっています注1。

下図にロシア(旧ソ連を含む)製・中国製原子力発電プラントの現状を示します。ロシアの原子力輸出はビジネスとして既に定着していると言える一方、中国は今後、その勢いを増していく様相です。この両国に共通するのは、政府の後押しによって輸出相手国の資金調達を支援している注2点であり、大きな強みといえます。

ロシア製・中国製原子力発電プラントの運転・建設・計画の状況(2024年1月1日時点)

(出典)一般社団法人日本原子力産業協会「世界の原子力発電開発の動向2024年版」(2024年)を基に内閣府作成

ロシアは、旧ソ連時代の1960年代から、加圧水型軽水炉VVERの開発・改良を行ってきました。設計思想として、中性子経済を重視し、より円柱形状に近づけた六角柱形状の炉心・燃料集合体を用い、蒸気発生器も信頼性を重視した横置型とするなど、一長一短はあるものの、米国ウェスティングハウス社が開発したPWRの系譜とは一線を画す設計です。国内に続いて、第2世代の44万kW級VVER-440、100万kW級VVER-1000を、旧ソ連圏内、東欧諸国、近隣国や友好国向けに展開・輸出してきました。VVER-1000は第3世代化を図りながら展開を続けており、インド、イランで建設中です。最近は120万kW級第3+世代炉VVER-1200/AES-2006を国内・輸出向けの主力製品とし、ベラルーシで2基が運転を開始しています。トルコ、エジプト、中国、バングラデシュで建設中と、新設プラント輸出では他国を圧倒しています。ロシア国内ではVVER-1200を更に改良した最新鋭VVER-TOIの建設・計画も進んでいます。

ロシアの特徴の一つは、全ての原子力事業(輸出や燃料等も含む)を国営原子力企業ロスアトムが統括していることです。さらに、使用済燃料を引き取って再処理する役務を提供してきた実績もあり、現在も核燃料自体をリースする「核燃料リース契約」も一部提供しています。バックエンドに不安を抱える原子力新規導入国には大きな魅力といえます。一方、中国は、米国、フランスの協力と国内開発によってPWR技術の国産化を図り、国内での建設を精力的に進めながら、1990年代にはパキスタンへの輸出も行いました。現在は100~120万kW級を中心に第3+世代軽水炉の開発・国内建設から輸出にも乗り出しています。中国核工業集団公司(CNNC)と中国広核集団公司(CGN)はモデルを「華龍一号」として統合し、国外向けにはHPR1000の呼称でパキスタンへの輸出実績も挙げ、英国の包括的設計審査(GDA)での認証も得ました。中国国家核電技術公司(SNPTC)はウェスティングハウス社からAP1000型炉技術を導入し、三門原子力発電所及び海陽原子力発電所の1号機及び2号機は、AP1000型炉の営業運転開始で世界の先頭に立ちました。AP1000技術を国産化したCAP1000、更にスケールアップしたCAP1400(国和一号)の建設も進められています。特にCAP1400は140万kW級大容量プラントとしての輸出も視野に入っています。一方、米国やフランスから導入した技術を国産化・改良した部分もあり、対外発表では自国が知的財産権を確立していることに言及することがしばしばあります注3。

また、前掲の図で示した通り、小型モジュール炉(SMR)や高速増殖炉(FBR)、高温ガス炉(HTGR)といった第4世代炉でもこの両国は世界をリードしています。

ベラルシアン原子力発電所(VVER-1200、ベラルーシ)

(出典)NUCNETウェブサイト「Belarus/Unit 2 Of Russia-Backed Nuclear Reactor Project Begins Commercial Operation」(2023)

ベカラチ原子力発電所2号機及び3号機(華龍一号、パキスタン)

(出典)中国核工業集団公司ウェブサイト「国家名片“华龙一号”海外首个工程两台机组正式交付巴基斯坦」(2023年)

注1: 一般社団法人日本原子力産業協会「世界の原子力発電開発の動向2024年版」(2024)

注2: https://www.thirdway.org/report/nuclear-export-financing-today-and-tomorrow

注3: 例えば http://www.sasac.gov.cn/n2588025/n2588124/c15643012/content.html 等

(4) 我が国の原子力産業の国際的動向

我が国では、2006年の株式会社東芝(東芝)による米国ウェスティングハウス社買収、株式会社日立製作所(日立製作所)と米国ゼネラル・エレクトリック社がそれぞれの原子力部門に相互に出資する新会社67の設立、三菱重工業株式会社(三菱重工業)とフランスAREVA NP社68による合弁会社69設立など、海外企業との関係を強化してきました。しかし近年、一部では海外プロジェクトから撤退する動きも見られます。東芝はウェスティングハウス社の全株式を2018年8月にカナダに本拠を置く投資ファンドへ譲渡しました。また、日立製作所は、2020年9月に英国における原子力発電所建設プロジェクトから撤退しました。

一方で、新たに海外事業に参画する事例も見られます。日揮ホールディングス株式会社、株式会社IHI、株式会社国際協力銀行(JBIC70)及び中部電力株式会社は、米国ニュースケール社に出資し同社のSMR事業に参画しています。フランスではフラマトム社の株式の19.5%を三菱重工業が出資、オラノ社の株式の5%ずつを三菱重工業と日本原燃株式会社がそれぞれ出資しています。また、三菱重工業及び三菱FBRシステムズ株式会社(三菱FBRシステムズ)は、日仏間及び日米間の高速炉開発に参画しています71。

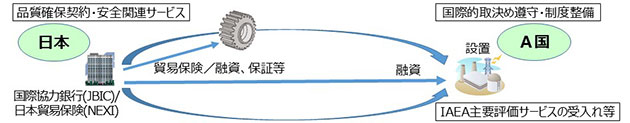

(5) 原子力施設主要資機材の輸出等における環境社会や安全に関する配慮

多くの国が東電福島第一原発事故後も継続的に原子力を利用しており、新規導入を検討する国もあります。我が国としても、事故の教訓を踏まえ、高い品質を持つ原子力技術等を諸外国に提供することを通じて、国際的な原子力利用に貢献していく必要があります。その際には、国や原子力関係事業者等は、国際ルールに従いつつ、厳格かつ適切に対応することが求められます。

我が国の原子炉施設において使用される主要資機材の輸出等を行う際に、公的信用付与実施機関(株式会社日本貿易保険(NEXI72)又はJBIC)が公的信用(貿易保険、融資等)を付与する場合には、「OECD73環境及び社会への影響に関するコモンアプローチ」(2001年)(コモンアプローチ) が適用されます。遵守の一環として、対象となるプロジェクトは、環境や地域社会に与える影響75を回避又は最小化するような適切な配慮がなされているか確認が行われます(図 3-15)。

これに加えて、NEXI及びJBICは、公的信用を付与するか否かの決定に際して、国際認識も踏まえ対象となるプロジェクトの実施者が情報公開や住民参加への配慮を適切に行っているかを確認するための指針を策定し、2018年4月から運用を開始しています。

また、安全に関しては、コモンアプローチ遵守の一環として、国は、輸出相手国において安全確保等に係る国際的取決めが遵守されているか、国内制度が整備されているか等について事実関係の確認を行い、NEXI及びJBICに対し情報提供を行う76こととしています。

図 3-15 環境社会や安全に関する配慮

(出典)内閣府作成

コラム ~OECD/NEAのSMRダッシュボード~

SMRの技術革新は複数の国で進められていますが、その炉型は多岐にわたる上、開発段階は基礎研究から商業展開を視野に入れた成熟した設計段階まで様々です。

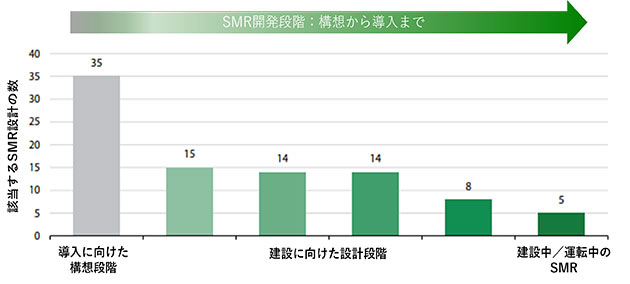

OECD/NEAは、SMR開発の進捗状況を評価した「SMRダッシュボード」第1版を公表しました。第1版では、許認可、立地、資金調達、サプライチェーン、公衆の関与、燃料の6つの観点で進捗状況を評価するための新しい評価基準が示されました。2024年3月に公開された第2版では、世界で98のSMR技術が特定され56種類のSMRの評価結果が公表されました。その中で商業展開に向けて具体的な進捗が見られる設計と、開発の初期段階にある設計が特定されました。既に運転中のSMRもある一方で、多くのSMR設計が構想段階にあります。

(出典)OECD/NEA「The NEA Small Modular Reactor Dashboard : Second Edition」(2024年)を基に内閣府作成

コラム ~SMR開発の国際動向と課題(革新炉導入に向けた規制含む)~

SMRとは、おおむね最大300MWeの電力を供給するモジュール式の先進的原子炉とされています注1。

IAEAは、SMR技術開発をまとめた報告書「SMR技術開発の革新(2022年版)」を2022年9月に公表しました。この報告書では、北米、欧州、ロシア、アジア等で開発されている83種類のSMRが紹介されています。この中には、軽水炉、浮体式、高温ガス炉、液体金属冷却高速炉、溶融塩炉といったSMRに加えて、より出力の低いマイクロ炉も含まれます。このように、SMRの開発が国際的に活発に行われている理由は、エネルギー需要に応じて段階的に導入可能であること、モジュールを工場生産することで建設費用の負担が抑えられるためとしています。また、各国政府がSMRの開発支援を行っていることも重要です。

しかし、SMRにはいくつかの課題もあります。OECD/NEAが2021年に公表した報告書「SMR:課題と機会」では、SMRの種類が多すぎることで開発投資が分散してしまうこと、革新的な設計ゆえの技術リスク、SMRに対する規制、サプライチェーン・燃料サイクル、及び公衆の認識・関与という課題が示されています。

IAEAは、こうした課題に対して、SMR等の革新炉設計の標準化や規制活動の調和を図る「原子力調和標準化イニシアティブ(NHSI注2)」を2022年に開始しています。

SMR技術開発を行っている政府及び民間組織

(出典)IAEA「Advances in Small Modular Reactor Technology Developments (2022 Edition)」(2023年)

注1: 第8章8-2(5)「小型モジュール炉(SMR)に関する研究開発」を参照

注2: Nuclear Harmonization and Standardization Initiative

3-2 グローバル化の中での国内外の連携・協力の推進

我が国は、グローバル化の中での原子力の平和利用において、国内外での連携や協力を進め、東電福島第一原発事故の経験と教訓を世界と共有しつつ国際社会における原子力の安全性強化に取り組んでいく必要があります。我が国は、途上国や先進国との間で二国間、多国間の協力を推進するとともに、国際機関の活動にも積極的に関与し、原子力の平和的利用の促進に取り組んでいます。

(1) 国際機関との連携・協力

IAEAやOECD/NEAにおいては、原子力施設及び放射性廃棄物処分の安全性、原子力技術の開発や核燃料サイクルにおける経済性、技術面での検討等、技術的側面を中心に、これに政策的側面を併せた活動が行われています。

① IAEAとの連携による国際協力

IAEAは、発電分野及び非発電分野(保健・医療、食糧・農業、環境・水資源管理、産業応用等)に係る原子力技術の平和的利用の促進に取り組んでいます。我が国は、拠出金を通じた支援のほか、専門家の派遣等を通じて人的、技術的、財政的な支援を行っています。

1) 拠出金を通じた支援

IAEAは、原子力の平和的利用促進の一環として途上国を中心とする加盟国に対して原子力技術に係る協力活動を実施しています。我が国は、同活動の主要な財源である技術協力基金(TCF77)の分担額の全額を1970年以降一貫して拠出しIAEAの活動を支援しています。

また、我が国は、原子力の平和的利用の促進に係るIAEAの活動を支援するため、2010年5月に開催された核兵器不拡散条約(NPT78)運用検討会議にて設立された平和的利用イニシアティブ(PUI79)を通じた支援も行っています。PUIには、25か国及びECが拠出を行っており、我が国も2022年度までに合計5,400万ユーロ以上(政府開発援助)を拠出しています。例えば、2022年度には、特に放射線治療施設が整備されていない国を対象として放射線によるがん治療の確立・拡大を支援するために、IAEA事務局長が立ち上げた「Rays of Hope」事業に対して、PUIを通じて100万ユーロを拠出しています。

IAEAのプロジェクトには国内の大学・研究機関、企業等が参画・協力しており、PUI拠出により国内組織とIAEAの連携を強化し我が国の優れた人材・技術の国際展開も支援しています。

2) 原子力科学技術に関する研究、開発及び訓練のための地域協力協定(RCA)

RCA80は、IAEAの活動の一環としてアジア・大洋州地域のIAEA加盟国を対象に、原子力科学技術分野での共同研究や技術協力を促進・調整することを目的として1972年に発効しました。一部を改正し2017年発効の新協定の下では、2023年3月末時点で、我が国を含む22の締約国が、農業、医療・健康、環境、工業分野の技術協力プロジェクトに参加しています。

我が国は、RCAの総会、政府代表者会合等への出席を通じて、RCAの政策の決定に積極的に関与しているほか、各分野のプロジェクトに参画し、関連会合の開催や専門家派遣等を含む様々な協力を行っています。特に、放射線医療分野において長年主導的な役割を果たしており、アジア・大洋州地域のがん治療の発展に貢献しています。

3) 原子力安全の向上に向けた協力

IAEAでは、加盟国の原子力安全の高度化に資するため国際的な規格基準の検討・策定が行われています。我が国は、原子力施設、放射線防護、放射性廃棄物及び放射性物質の輸送に係るIAEA安全基準文書の継続的な見直し活動に協力しています。

また、東電福島第一原発事故後、IAEAと我が国は事故対応と国際的な原子力安全強化のため緊密に協力しています。福島県とIAEAとの協力に関する覚書に基づき、2013年に福島県内に原子力事故対応等のための緊急時対応援助ネットワーク(RANET81)の研修センター(CBC82)がRANET機材の保管・使用や各国・自治体関係者向けに研修等を実施する機関としてIAEAにより指定されました。また、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構は2017年にアジア地区における被ばく医療対応及び線量評価分野のCBCとして指定され、2020年11月に2020年~2025年の5年間、CBCとして再指定を受けました。CBCでは、国内及びIAEA加盟国の政府関係者等向けに、原子力緊急事態時の準備及び対応の強化を目的としたIAEAワークショップが1年に数回程度開催されています。

なお、我が国はIAEAとの協力の下、東電福島第一原発の廃炉と敷地外の環境修復活動を進めています。IAEAはALPS処理水の取扱いについて安全性・規制面に関するレビューやモニタリングを行っています。これらIAEAとの協力については、第6章6-1「東電福島第一原発の廃炉」にまとめています。

4) 原子力発電の導入に必要な人材育成の支援

IAEAは、原子力発電新規導入国・拡大国の国内基盤整備のための人材育成を支援しており、我が国はその取組に協力しています。その一環として、IAEAとの共催により、「IAEA原子力発電基盤整備訓練コース」や「Japan-IAEA原子力エネルギーマネジメントスクール(NEMS83)」等を開催しています。2023年は8月から9月にかけて、東京大学でNEMSが開催されました。NEMSの目的は、将来、各国のリーダーとなることが期待される若手人材に原子力に関連する幅広い課題について学ぶ機会を与えることであり、18名の外国人研修生と11名の日本人研修生が参加しました(図 3-16)。

図 3-16 Japan-IAEA原子力エネルギーマネジメントスクールの開講式の様子

(出典)原子力産業新聞「原子力マネジメントスクール 14か国が参加」(2023年)

5) 革新的原子炉及び燃料サイクルに関する国際プロジェクト(INPRO)

INPRO84は、エネルギー需要増加への対応の一環としてIAEAの呼び掛けにより2000年に発足したプロジェクトです。安全性、経済性、核拡散抵抗性等を高いレベルで実現し、原子力エネルギーの持続可能な発展を促進する革新的システムの整備のための国際協力を目的としています。2024年3月末時点で、我が国を含む43か国と1機関(EC)が参加しています。

6) 長期運転の安全(SALTO)

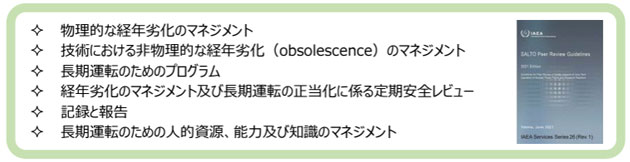

SALTO85は、長期運転に係る組織や体制等の経年劣化マネジメント等の活動がIAEAの最新の安全基準を満足しているかを評価するものです(図 3-17)。また、評価の結果を踏まえて、事業者に対して更なる改善に向けた推奨事項や提案事項を提供します。

図 3-17 SALTOの主な評価対象

(出典)IAEA「SALTO Peer Review Guidelines 2021 Edition」(2021年)を基に内閣府作成

2023年はブルガリア等でSALTOが実施されています(表 3-2)。我が国で初めてのSALTO調査は、関西電力株式会社美浜発電所3号機で2024年度末までに実施され、その後、調査結果を踏まえたフォローアップ調査の実施が2026年度に予定されています。

表3-2 2023年のSALTOの実施状況 実施時期 実施国 実施発電所 種類 6月13日~6月16日 ブルガリア コズロドイ フォローアップ調査 9月4日~9月8日 スペイン アスコ1、2号機 フォローアップ調査 11月7日~11月16日 スウェーデン フォルスマルク1、2号機 SALTOミッション (出典)IAEAウェブサイト「Peer Review and Advisory Services Calendar」を基に内閣府作成

② OECD/NEAを通じた原子力安全研究への参加

我が国は、OECD/NEAにおける様々な原子力安全研究等にも参加しています。また、原子力規制委員会は、OECD/NEAとの共催により「東京電力福島第一原子力発電所事故後10年の規制活動に関する国際規制者会議-10年間の規制活動の総括と今後の展望」を2022年11月に東京で開催しています。この会議では、東電福島第一原発事故後の規制枠組みの変遷、信頼構築と透明性等4つのセッションと各セッションを取りまとめたセッションが行われました。例えば、規制枠組みの変遷に関するセッションでは、各国の規制に及ぼした影響や安全性を向上させる新技術(新型炉、事故耐性燃料等)の導入を効率的に進めるための国際協力、また、継続的な知識基盤の構築や将来世代のための知識継承等について議論や指摘がありました。

③ 原子力損害の補完的な補償に関する条約(CSC)

2023年2月に原子力委員会が決定した「原子力利用に関する基本的考え方」では、国際的な原子力損害賠償体制構築に向けて、我が国が締結している「原子力損害の補完的な補償に関する条約(CSC86)」について、近隣諸国を始めとする各国に対しても締結を働きかけるなどの対応を図っていくこととしている」と記載しています。

(2) 二国間原子力協定及び二国間協力

① 二国間原子力協定に関する動向

我が国は、移転される原子力関連資機材等の平和利用及び核不拡散の確保等を目的として、二国間原子力協定を締結しています。2023年3月末時点で、カナダ、オーストラリア、中国、米国、フランス、英国、ユーラトム87、カザフスタン、韓国、ベトナム、ヨルダン、ロシア、トルコ、UAE及びインドとの間で協定を締結しています。

このうち英国については、英国が2020年1月にEU/ユーラトムを離脱したことに伴い、2020年12月に日・英原子力協定の改正が行われました。これは、英国がユーラトムからの脱退に関連して同国とIAEAとの間で新たな保障措置協定が作成されたため、同国において適用される保障措置の変更等を踏まえて、1998年に発効した協定の一部を改めたものです。

コラム ~IAEA総会~

IAEA総会は、毎年1回、各加盟国の閣僚級代表等が参加して開催されます。2023年9月に第67回総会が開催され、高市内閣府特命担当大臣が一般討論演説を行い、以下の我が国の取組等について説明しました。同総会には、我が国政府代表として高市大臣のほか、引原在ウィーン日本政府代表部大使が出席するとともに、上坂原子力委員会委員長が出席しました。

[高市大臣による演説のポイント]

- G7広島サミットを開催し、地域の不拡散課題への対処、原子力技術の応用及び民生用プルトニウム管理の透明性の維持等に関する日本のコミットメントを強調

- 核不拡散の中核的手段であるIAEAの保障措置の更なる強化・効率化に向けた取組を強く支持。包括的保障措置協定、追加議定書及び改訂少量議定書の普遍化を強く支持

- ウクライナの原子力安全等確保のためのIAEAによる継続的な取組を高く評価

- ゼロ・エミッション社会の実現に貢献する観点から、IAEAのCOP28への参画を支持。また、食料安全保障に係るIAEAの新たなイニシアティブ“Atoms4Food”を歓迎

- ALPS処理水の海洋放出に関し、国内外に対して科学的かつ透明性の高い説明を続け、人や環境に悪影響を及ぼすことがないよう、IAEAの継続的な関与の下、「最後の一滴」の海洋放出が終わるまで安全性を確保し続ける

- 原子力安全の分野においても、国際社会との連携を引き続き重視

- 国際的な核セキュリティ強化のために、IAEAと連携しJAEAの核不拡散・核セキュリティ総合支援センター(ISCN)を通じた地域の人材育成等に引き続き貢献

- 日本の原子力政策

- ジェンダー平等の実現(マリー・キュリー奨学金事業への立ち上げ段階からの支援。ジェンダー平等を達成するためのIAEAの継続的な努力を歓迎)

第67回IAEA総会で演説する高市内閣府特命担当大臣

(出典)外務省ウェブサイト

② 米国との協力

我が国と米国は日米原子力協定を締結し様々な協力を行ってきています。同協定は2018年7月に当初の有効期間を満了しましたが、日米いずれかが終了通告を行わない限り存続することとなっており現在も効力を有しています88。同協定は我が国の原子力活動の基盤の一つをなすだけでなく、日米関係の観点からも極めて重要です。

また、2012年の日米首脳会談を受けて設立された「民生用原子力協力に関する日米二国間委員会」が定期的に開催されています。同委員会の下には、核セキュリティ、民生用原子力の研究開発、原子力安全及び規制関連、緊急事態管理、廃炉及び環境管理の5項目に関するワーキンググループが設置されています。

2023年1月には経済産業大臣とDOE長官との共同声明において、両国が協力して次世代革新炉の開発・建設、既設炉の最大限活用、ウラン燃料を含む原子力燃料及び原子力部品の強靭なサプライチェーン構築等を進めていくことが表明されました。

③ フランスとの協力

我が国とフランスは、原子力規制、核燃料サイクル、放射性廃棄物管理等の分野において、長年にわたり協力関係を構築してきました。2023年5月には経済産業大臣とエネルギー移行大臣との原子力エネルギー分野における協力に関する共同声明において、原子力エネルギー分野で特に重要なテーマについて、研究開発の支援や資金調達を含む政策措置や協力に関する実務的な議論を加速させることとしました。2023年3月に「原子力エネルギーに関する日仏委員会」の第11回会合が開催され、両国の原子力エネルギー政策、高速炉・革新炉(特にSMR)、原子力安全協力、核セキュリティ、原子力事故の緊急事態対応、核燃料サイクル施設におけるバックエンド、最終処分、東電福島第一原発の廃炉の現状、ALPS処理水の海洋放出等について意見交換が行われました。

④ 英国との協力

2012年の日英首脳会談を受けて開始された「日英原子力年次対話」の第12回会合が、2023年12月に英国・ロンドンにおいて開催され、原子力政策(核分裂、核融合)、廃炉と環境回復、パブリック コミュニケーション、原子力安全と規制及び原子力研究開発に関する両国の取組について意見交換が行われました。また、原子力機構とNNLは、高温ガス炉技術の実証で協力しています。2022年9月には、原子力機構が、NNLや英国企業と結成されたチームの一員として、英国政府による先進モジュール炉(AMR89)研究開発・実証プログラムへ参画することが発表されました。さらに、2023年9月には、原子力機構とNNLは、高温ガス炉技術に係る協力覚書と英国高温ガス炉実証炉プログラムの基本設計に係る実施覚書を締結しました90。高温ガス炉技術の実証に関する協力の詳細は、第8章8-2(3)②「高温ガス炉研究開発に関する国際協力」に記載しています。

⑤ その他の国との協力

ポーランドとの間では、高温ガス炉技術分野において研究開発の協力関係があります。ポーランド政府は、脱炭素化に向けた石炭火力の代替として、高温ガス炉を化学産業用の熱源として利用することを想定し、2020年代後半に高温ガス炉研究炉(熱出力30MW)及び2030年代に商用高温ガス炉(熱出力165MW)の導入を計画しています。我が国で高温ガス炉開発を進めてきている原子力機構は、ポーランド国立原子力研究センター(NCBJ91)からの要請に基づき、両機関間における既存の研究開発協力取決めを2019年9月に締結しました。その後、2022年11月に研究炉の基本設計への協力などを加えた改訂取決めに署名しました。2023年11月には、文部科学省とポーランド気候・環境省の間で、「高温ガス炉技術分野に係る研究開発に関する協力覚書」に署名しました。関連する情報は、第8章8-2(3)②「高温ガス炉研究開発に関する国際協力」に記載しています。

チェコとの間では、経済産業省とチェコ共和国産業貿易省との間で、2023年5月先進的な原子力システム及び将来の原子力システムに関連する原子力サプライチェーンの強化、産業協力、研究開発における互恵的な協力のための覚書を取り交わしました。覚書では、柔軟で効果的な原子力サプライチェーンの実現、既設原子炉の再稼働や長期運転を支援するための産業協力と過酷事故対策にもフォーカスした安全性の向上、さらに、各国の大型試験インフラを活用した、軽水炉及び革新炉に関する研究開発、先端材料や核燃料を含む新技術の開発支援等がうたわれています。

⑥ その他

1) 文部科学省による放射線利用技術等国際交流(研究者育成事業・講師育成事業)

文部科学省は1985年から原子力分野での研究交流制度の下、近隣アジア諸国の原子力研究者や技術者を我が国の研究機関や大学へ招へいし、放射線利用技術や原子力基盤技術等に関する研究、研修活動を実施しています。

また、講師育成事業では、アジア諸国から講師候補者を我が国に招へいし、専門家による講義や各種実験装置等を使用した実習、原子力関連施設への訪問等を通じて、母国において技術指導ができる原子力分野の講師を育成しています。加えて、講師育成研修の修了生が中心となり、母国で研修を運営し、講師を務めます。我が国から相手機関に専門家を派遣し、講義を行うとともに、各国の研修の自立化に向けたアドバイスを行っています(図 3-18)。

図 3-18 招へい者の研修の様子

(出典)原子力機構提供資料

2) 経済産業省による原子力発電導入支援に関する取組

経済産業省資源エネルギー庁は、原子力発電を新たに導入・拡大しようとする国に対し、我が国の原子力事故から得られた教訓等を共有する取組を行っています。2023年度はインドネシア、ポーランド、チェコ、ガーナ等の原子力発電導入計画国等について、日本への招へい・セミナー開催や我が国専門家等の派遣等を通じて、原子力発電導入に必要な法制度整備や人材育成等を中心とした基盤整備の支援を行いました。

3) 外務省による各国に対する非核化協力

旧ソ連時代に核兵器が配備されていたウクライナ、カザフスタン、ベラルーシの3か国は、独立後、非核兵器国としてIAEAの保障措置を受けることとなりました。しかし、技術的基盤を欠いていたため、我が国は3か国に対して国内計量管理制度確立支援や機材供与等の協力を実施し、非核化への取組を支援してきました。

4) 革新炉等の研究開発における協力

高温ガス炉や高速炉等の革新的な原子炉等に関する研究開発に当たっては、政府間や研究機関間で協力覚書等を作成し、取組を進めています92。

日英両政府は2019年7月に高温ガス炉など新型炉の開発等を含むクリーンエネルギーイノベーションに関する協力覚書を取り交わしています。これを背景に2020年10月には、それまで原子力機構とNNLとの間で締結していた包括的な技術協力取決めに新たに「高温ガス炉技術分野」を追加し、高温ガス炉分野の研究開発協力を開始しました。2023年7月には、原子力機構とNNLのチームが、英国高温ガス炉の実証炉プログラムにおける基本設計を実施する事業者として採択されるとともに、NNLが燃料プログラムで先進燃料開発を行う事業者として採択されました。

また、原子力機構は、日米政府間の「民生用原子力協力に関する二国間委員会」の下に設置されたワーキンググループ93において、2013年から新型炉(高速炉及び高温ガス炉)、核燃料サイクル・廃棄物管理(酸化物燃料の湿式分離、先進燃料の開発等)等の分野で情報交換や共同研究等を行ってきています。さらに、2023年10月に原子力機構、三菱重工業、三菱FBRシステムズと米国テラパワー社は、前年1月に4者が締結した「ナトリウム冷却高速炉技術に関する覚書」を改定し、テラパワー社の「Natrium」開発に加え、日本の高速炉実証炉開発に係る協力を含むよう拡大しました。

(3) 多国間協力

① 国際原子力エネルギー協力フレームワーク(IFNEC)における協力

2010年に発足したIFNEC94は、原子力安全、核セキュリティ、核不拡散を確保しつつ、原子力の平和利用を促進するための互恵的なアプローチを目指し、参加国間の協力の場を提供することを目的としています。我が国も、原子力の平和利用の拡大に向けて、我が国の経験と知見を生かしながら各国と協力する方針を表明しています。

IFNECは、2024年3月末時点で、参加国33か国、オブザーバー国31か国、オブザーバー機関5機関で組織されています。各参加国、機関の閣僚級メンバーで構成される閣僚級会合、米国、アルゼンチン、中国、日本、ケニアの5か国の局長級メンバーにより構成され、活動を実施する主体である運営グループ、特定分野での活動を実施するワーキンググループの3階層で構成されており、我が国は運営グループの副議長を務めています95。

2023年11月、閣僚級会合及び運営グループ会合がガーナ共和国において開催され、佐野原子力委員会委員長代理(当時)が出席しました。閣僚級会合では、新規に原子力を導入する国との規制制度の設計を含めた協力、放射性廃棄物管理に関する効果的な政策の確立等について討議が行われました。運営グループ会合では、原子力新規参入国の原子力への期待に対応した今後の活動の方向性や取組等2024年以降の進め方の討議が行われました。

② アジア原子力協力フォーラム(FNCA)における協力

地理的に我が国に近い近隣アジア諸国は、経済的にも我が国と密接な関わりがあり、農業・工業・医療・環境の各分野での放射線の利用、研究用原子炉(研究炉)の利用、原子力発電所建設や安全な運転体制の確立等、多くの課題を共有しています。

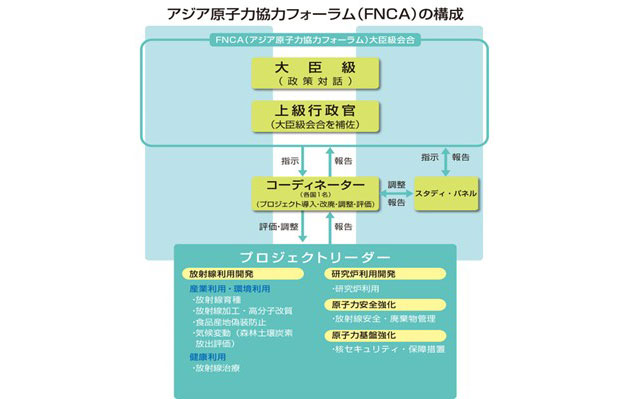

FNCA96は、原子力技術の平和的で安全な利用を進め、社会・経済的発展を促進することを目的とした、我が国主導の地域協力枠組みです。日本、オーストラリア、バングラデシュ、中国、インドネシア、カザフスタン、韓国、マレーシア、モンゴル、フィリピン、タイ及びベトナムの12か国が参加し、IAEAがオブザーバー参加しています。現在は、放射線利用開発(産業利用・環境利用、健康利用)、研究炉利用開発、原子力安全強化及び原子力基盤強化の4つ分野においてそれぞれ意見交換や情報交換が行われています。毎年1回内閣府主催により、大臣級会合、スタディ・パネル、コーディネーター会合の3つの会合と、大臣級会合を補佐する上級行政官会合を開催しています(図 3-19)。また、文部科学省が中心となって、放射線利用等の分野のプロジェクトを実施しています。

図 3-19 FNCAの構成

(出典)FNCAウェブサイト「アジア原子力協力フォーラム(FNCA)とは」

1) 大臣級会合

大臣級会合では、FNCA参加国の原子力科学担当の大臣級代表が、原子力技術の平和利用に関する地域協力推進を目的として政策対話を行っています。

2023年11月には、第24回FNCA大臣級会合がタイ王国・バンコクにおいてハイブリッド形式で開催されました(図 3-20)。同会合では、「人の健康と医療福祉における原子力科学の貢献」を主題とした政策対話(円卓会議)が行われ、放射線による緩和ケアを含むがん治療の促進、アジア地域における放射線腫瘍学に関する取組の推進、SMRを含む次世代炉に関する情報共有、ジェンダーバランス及び世代の多様性等を通じた原子力科学・技術分野におけるジェンダー平等達成の追求等を確認しました。その上で、医療分野でのFNCAとIAEAの将来的連携、放射線技術を用いたがん治療の促進等、今後の取組に関する「共同コミュニケ」が採択されました。

図 3 -20 第24回FNCA大臣級会合の様子

(出典)原子力委員会ウェブサイト「フォトギャラリー」

2) スタディ・パネル

従来、FNCAでは放射線利用等の非発電分野での協力が主でしたが、参加国におけるエネルギー安定供給及び地球温暖化防止の意識の高まりを受け、原子力発電の役割やその導入に伴う課題等を討議する場として、スタディ・パネルを開催しています。2023年6月に開催されたスタディ・パネルでは「SMRを含む次世代炉の展望」をテーマとして、基調講演や各国からの発表、それらを受けた議論が行われ、アジア諸国からのSMRへの期待が示されました。

3) コーディネーター会合

FNCAの協力活動に関する参加国相互の連絡調整を行い、協力プロジェクト等の実施状況評価や計画討議等を行う場として、コーディネーター会合を年1回開催しています。

2023年6月には第23回コーディネーター会合が開催され、各プロジェクトの活動報告や、今後の活動についての討議が行われました。

4) プロジェクト

FNCAでは、4分野で8件のプロジェクトが実施されています。プロジェクトごとに、通常年1回のワークショップ等が開催されており、それぞれの国の進捗状況と成果が発表・討議され、次期実施計画が策定されます。2023年度は、8月に核セキュリティ・保障措置プロジェクト(インドネシア、スルポン)、9月に放射線育種プロジェクト(日本、高崎・府中)、10月に放射線治療プロジェクト(日本、千葉・埼玉)と研究炉利用プロジェクト(タイ、バンコク)の各ワークショップが開催されました。

③ 東南アジア諸国連合(ASEAN98F)、ASEAN+3、東アジア首脳会議(EAS99F)における協力

アジアの新興国の中には原子力発電の新規導入を検討している国もあり、ASEAN97、ASEAN+3(日中韓)及びEAS98:ASEAN+8(日中韓、オーストラリア、インド、ニュージーランド、ロシア、米国)の枠組みにおける原子力協力に我が国も貢献しています。

2023年8月にインドネシアで開催されたASEAN+3エネルギー大臣会合には中谷経済産業副大臣が出席し、持続的な経済成長を実現しつつエネルギー安全保障や気候変動対策を強化することを目的とした政策協調や国際協力に関する議論が行われました。また、アジア・ゼロエミッション共同体(AZEC99)構想(次項参照)、更に、ALPS処理水の海洋放出について、IAEA包括報告書(2023年7月)において放射線影響は人や環境に対し無視できるほどであるとの結論が示されたことも報告しました。

また、原子力機構の核不拡散・核セキュリティ総合支援センター(ISCN100)は、第13回ASEAN原子力エネルギー協力サブセクターネットワーク会合(2023年4月)において、ISCNにおける人材育成事業を紹介するとともにASEANにおける原子力開発能力に関わる議論に参加しました。さらに、ASEANで共同トレーニングセンターを設立することに関する議論では、ISCNの協力のほかIAEA核セキュリティサポートセンターネットワークの活用等の提言を行っています。

④ アジア・ゼロエミッション共同体(AZEC)構想の実現

AZECは、2022年1月、第208回通常国会の施政方針演説において、日本の技術、制度、ノウハウを生かし、アジアの脱炭素化に貢献し、技術標準や国際的なインフラ整備をアジア各国と主導していくとして提唱されました。2023年3月には、AZEC閣僚会合が開催され、「脱炭素」と「エネルギー安全保障」との両立を図ること、「経済成長」を実現しながら「脱炭素」を進めること、カーボンニュートラルに向けた道筋は各国の実情に応じた「多様かつ現実的」なものであるべきこと、という3つの共通認識を含む共同声明が合意されました。

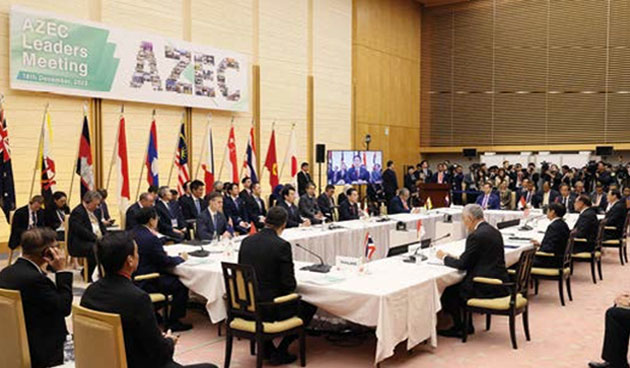

2023年12月に開催されたAZEC首脳会合101では、岸田内閣総理大臣及び齋藤経済産業大臣が出席し、AZECの考え方や活動に係る議論が行われAZECの原則や協力の方向性を示す「AZEC首脳共同声明」が採択されました。(図 3-21)。同声明において、情報やベストプラクティスの共有、必要に応じた政策協調、人材の交流・開発等を通じて取り組む分野の一つとして、原子力の利用を志向する国々のためのSMR及び革新炉を含む原子力エネルギーの使用が盛り込まれました。

図 3-21 アジア・ゼロエミッション共同体(AZEC)首脳会合(2023年12月)

(出典)経済産業省「岸田内閣総理大臣及び齋藤経済産業大臣がアジア・ゼロエミッション共同体(AZEC)首脳会合に出席しました」(2023年)

⑤ アジア原子力安全ネットワーク(ANSN)における協力

ANSN102は2002年に開始したIAEAの活動の一つで、東南アジア・太平洋・極東諸国地域における原子力安全基盤の整備を促進し、原子力安全パフォーマンスを向上させ、地域における原子力の安全を確保することを目的としています。ANSNには日本、バングラデシュ、中国、インドネシア、カザフスタン、韓国、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ及びベトナムが加盟しているほか、準加盟国としてパキスタン、協力国としてオーストラリア、フランス、ドイツ、米国が参加しています。我が国は設立当初から活動資金を拠出し、積極的に活動を支援しています。2023年には、地域ワークショップとして、原子力発電所の審査と評価(フィリピン)、IMS の開発及び実施(インドネシア)、放射性物質の輸送安全(ベトナム)、使用済燃料管理の規制要求(中国)等が実施されました。

コラム ~COP28と原子力利用~

国連気候変動枠組条約締約国会議(COP)は、大気中の温室効果ガス(二酸化炭素、メタンなど)の濃度を安定化させることを究極の目的とし、1994年3月に発行された国連気候変動枠組条約に基づき、1995年から毎年、開催されています。

第28回締約国会議(COP28)は2023年11月30日から12月13日にかけてアラブ首長国連邦(UAE)のドバイにおいて開催されました。なお、2023年12月時点の国連気候変動枠組条約の締約国数は198の国・機関となっています。

2023年12月2日には、我が国及び米国、英国、フランス、UAEを含む22か国が、全世界でのカーボンニュートラル達成に当たっての原子力の重要な役割を踏まえ、「各国の国内事情の相違を認識しつつ、2050年までに2020年比で世界全体の原子力の発電容量を3倍にする」という目標に向けた協力方針を含む、「原子力3倍宣言(Declaration to Triple Nuclear Energy)」を宣言しました。我が国は、原子力利用を検討する第三国への革新炉の導入支援や、同志国と連携したサプライチェーン強靭化などの取組を通じて世界全体での原子力発電容量の増加に貢献する観点から本宣言に賛同しています。

原子力3倍宣言

(出典)第37回総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会原子力小委員会資料1「原子力政策に関する直近の動向と今後の取組」(2023年)

脚注

- International Atomic Energy Agency

- Hazards Associated with Human Induced External Events in Site Evaluation for Nuclear Installations, IAEA Safety Standards Series No.SSG-79

- Small Modular Reactor

- Applicability of IAEA Safety Standards to Non-Water Cooled Reactors and Small Modular Reactors, IAEA Safety Reports Series No.123

- 第4章4-2(3)⑤「ロシアによるウクライナ侵略問題への対応」を参照

- International Conference on Climate Change and the Role of Nuclear Power 2023: Atoms4NetZero

- Advanced Liquid Processing System

- ALPS処理水対策については、第6章6-1(2)①「汚染水対策」を参照

- Organization for Economic Co-operation and Development/Nuclear Energy Agency

- 34か国のうち、ロシアは2022年6月11日から参加停止

- CSNI Technical Opinion Paper No.21 Research Recommendations to Support the Safe Deployment of Small Modular Reactors

- Conference of the Parties

- 第1章1-1(1)①の表1-1を参照

- United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation

- World Nuclear Association

- World Association of Nuclear Operators

- 1986年4月26日に、旧ソ連ウクライナ共和国のチョルノービリ原子力発電所4号機で発生した事故。急激な出力の上昇による原子炉や建屋の破壊に伴い大量の放射性物質が外部に放出され、ウクライナ、ロシア、ベラルーシや隣接する欧州諸国を中心に広範囲に飛散

- 中性子の減速及び炉心の冷却のために軽水を用いる原子炉

- 資料編6(2)「世界の原子力発電所の運転開始・着工・閉鎖の推移(2010年以降)」を参照

- 第3章3-1(3)「海外の原子力発電主要国の動向」を参照

- Department of Energy

- Nuclear Regulatory Commission

- Advanced Reactor Demonstration Program

- High-Assay, Low-Enriched Uranium:U-235の濃縮度が5~20%の低濃縮ウラン

- Foundational Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology

- ガーナがSMRの導入でアフリカの牽引役となり地域のSMRハブとなるため、日本政府は、日米の産業界がガーナの原子力関係機関を通じてガーナ政府と共同で実施するSMR事業化調査を支援している

- Institute of Nuclear Power Operations

- Nuclear Energy Institute

- ただし、このうち4基の原子炉では、環境影響評価手続上の問題が解消されるまでの間は、運転認可の有効期間を1度目の運転認可の更新で認められた期間までに変更するとの決定をNRCが行っている

- Utah Associated Municipal Power Systems

- Carbon Free Power Project

- Programmations pluriannuelles de l'énergie

- Réseau de Transport d'Électricité

- Électricité de France

- European Pressurized Water Reactor

- 地層処分の場合、段階的に進められる処分場計画及び開発のどの段階でも、得られる知見等の評価により、一つあるいは一連のステップを前に戻すことができる可能性を意味する

- Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs

- Voda Voda Energo Reactor

- 建設(Build)・所有(Own)・運転(Operate)を担う契約方法

- 第4章4-3(3)④「核燃料供給保証に関する取組」を参照

- International Uranium Enrichment Centre

- China National Nuclear Corporation

- China General Nuclear Power Corporation

- 電気出力12.5万kWの多目的用設計(発電、暖房、蒸気生産及び海水淡水化用)加圧水型軽水炉(PWR)

- High-Temperature gas-cooled Reactor Pebble-bed Module

- Chinese Experimental Fast Reactor

- Policy paper“British energy security strategy”

- Civil Nuclear: Roadmap to 2050

- 英国内で初めて建設される原子炉設計に対して、建設サイトとは無関係に安全性や環境保護の観点から評価し、規制基準への適合を認証する制度。建設には別途許認可の取得が必要

- High Temperature Engineering Test Reactor

- National Nuclear Laborator

- 高温ガス炉の日英連携については、第8章8-2(3)②「高温ガス炉研究開発に関する国際協力」参照

- Policy paper、Implementing geological disposal – working with communities: long term management of higher activity radioactive waste

- カンブリア州は2023年4月1日付けの自治体再編により2つの自治体に分割され、コープランド市は周辺自治体とあわせて新たにカンバーランド市へ移行

- 地層処分施設の立地可能性を中長期的に検討していく調査地域のグループで、地域の住民、処分実施機関、地元企業及び関連する地方自治体等が構成員です。構成員は、コミュニティパートナーシップが必要とするスキル、知識、経験の種類に基づいて選考委員会が選定(ミッドコープランドの例)

- Korea Electric Power Corporation

- United Arab Emirates

- Canadian Deuterium Uranium

- A Call to Action: A Canadian Roadmap for Small Modular Reactors(2018年11月)

- Canada’s SMR Action Plan

- Canadian Nuclear Laboratories

- Canadian Nuclear Safety Commission

- Nuclear Waste Management Organization

- European Union

- 気候ニュートラル(climate neutrality)の達成に貢献する技術等への投資

- European Commission

- 米国GE日立ニュークリア・エナジー社、及び日本法人である日立GEニュークリア・エナジー株式会社

- 現在は機能の一部をフラマトム社に移管/li>

- ATMEA社

- Japan Bank for International Cooperation

- 第8章8-2(4)②「高速炉開発に関する国際協力」を参照

- Nippon Export and Investment Insurance

- Organization for Economic Co-operation and Development

- 途上国等へのインフラ投資において環境や社会への影響に配慮すべきとの問題意識から、輸出国が公的信用付与を行うに当たっては、事前に環境や社会に与える潜在的影響について評価することを求めるもので、OECD加盟国に対して道義的義務が課されている

- 環境や地域社会に与える影響としては、大気、水、土壌、廃棄物、事故、水利用、生態系及び生物相等を通じた人間の健康と安全への影響及び自然環境への影響、人権の尊重を含む社会的関心事項(非自発的住民移転、先住民族、文化遺産、景観、労働環境、地域社会の衛生・安全・保安等)、越境又は地球規模の環境問題への影響が含まれる

- 国は、「原子力施設主要資機材の輸出等に係る公的信用付与に伴う安全配慮等確認の実施に関する要綱」(2015年10月原子力関係閣僚会議決定)に即して確認を行う

- Technical Cooperation Fund

- Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons

- Peaceful Uses Initiative

- Regional Cooperative Agreement for Research, Development and Training Related to Nuclear Science and Technology

- Response and Assistance Network(2000年にIAEA事務局により設立された、原子力事故又は放射線緊急事態発生時の国際的な支援の枠組み。2023年2月時点の参加国は、我が国を含む41か国)

- Capacity Building Centre

- Nuclear Energy Management School

- International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles

- SALTOはIAEAの14のピアレビューの一つ。原子力発電所に関しては運転安全評価のOperational Safety Review Team (OSART)、放射性廃棄物や使用済燃料管理、廃止措置の安全及び技術側面の評価を行うIntegrated Review Service for Radioactive Waste and Spent Fuel Management, Decommissioning and Remediation (ARTEMIS)などがある

- Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage

- Euratom(The European Atomic Energy Community):欧州原子力共同体。将来のエネルギー資源の不足に対応する目的で1958年にEUの下に設置。

- 日米原子力協定第16条1及び2 1.(略)この協定は、三十年間効力を有するものとし、その後は、2の規定に従って終了する時まで効力を存続する 2.いずれの一方の当事国政府も、六箇月前に他方の当事国政府に対して文書による通告を与えることにより、最初の三十年の期間の終わりに又はその後いつでもこの協定を終了させることができる

- Advanced Modular Reactor

- これらに加えて、2024年4月に原子力機構とNNLは英国高温ガス炉燃料開発プログラムの燃料製造技術開発に係る実施覚書及びライセンス契約を締結

- National Centre for Nuclear Research, Narodowe Centrum Badań Jądrowych

- 第8章8-2「研究開発・イノベーションの推進」を参照

- 日米民生用原子力研究開発ワーキンググループ(CNWG)

- International Framework for Nuclear Energy Cooperation

- 参加国34か国、6か国の局長級メンバーのうち、ロシアは2022年5月6日から参加停止

- Forum for Nuclear Cooperation in Asia

- Association of Southeast Asian Nations

- East Asia Summit

- Asia Zero Emission Community: パートナー国(アルファベット順)は、オーストラリア連邦、ブルネイ・ダルサラーム国、カンボジア王国、インドネシア共和国、日本、ラオス人民民主共和国、マレーシア、フィリピン共和国、シンガポール共和国、タイ王国、ベトナム社会主義共和国

- Integrated Support Center for Nuclear Nonproliferation and Nuclear Security

- 日ASEAN友好協力50周年特別首脳会議の機会に開催され、ASEAN各国首脳が出席

- Asian Nuclear Safety Network

- International Monitoring System:国際監視制度

| < 前の項目に戻る | 目次に戻る | 次の項目に進む > |