第6章 廃止措置及び放射性廃棄物への対応

6-1 東電福島第一原発の廃炉1

東京電力株式会社福島第一原子力発電所(東電福島第一原発)の廃炉は「東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所1~4号機の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」(中長期ロードマップ)に基づき、汚染水・処理水対策、使用済燃料プールからの燃料取り出し、燃料デブリ取り出し等の作業が進められています。

また、中長期にわたる廃炉には、廃炉を支える技術の向上や、それらを担う人材の確保・育成を行うことも重要です。国や原子力関係機関は、国際社会に開かれた形で情報発信や協力を行いながら、研究開発や人材育成、研究施設の整備等を進めています。

(1) 東電福島第一原発の廃炉に向けた基本方針等

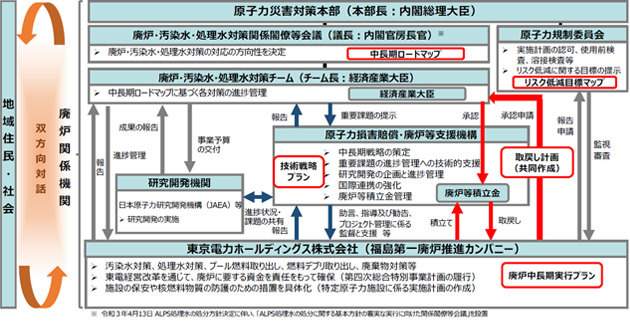

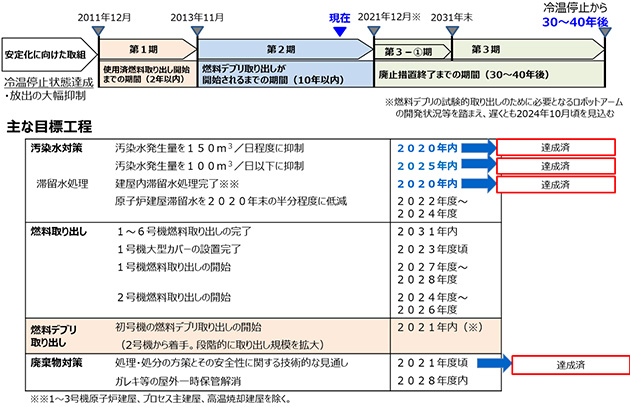

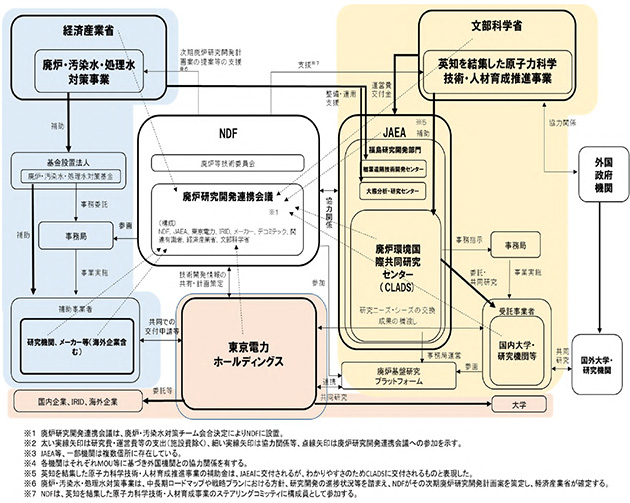

東電福島第一原発の廃炉に直接的に関係する機関である、国、原子力損害賠償・廃炉等支援機構(NDF2)、東京電力ホールディングス株式会社(東京電力)、研究開発機関との役割分担を図 6-1に示します。廃炉・汚染水・処理水対策関係閣僚等会議で決定される中長期ロードマップは、東電福島第一原発の具体的な廃止措置の工程・作業内容、作業の着実な実施に向けた研究開発から実際の廃炉作業までの実施体制の強化や人材育成・国際協力の方針等を示すものです。現場の状況等を踏まえて継続的に見直すこととされており、2019年12月に5回目の改訂がなされました(図6-2)。これに基づき、「復興と廃炉の両立」を大原則として国も前面に立ち、安全かつ着実に取組が進められています。

図 6-1 東電福島第一原発の廃炉に係る関係機関等の役割分担

(出典)NDF「東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所の廃炉のための技術戦略プラン2023」(2023年)

図 6-2 中長期ロードマップ(2019年12月27日改訂)の目標工程及び進捗

(出典)資源エネルギー庁提供資料を基に内閣府作成

NDFは、中長期ロードマップに技術的根拠を与え、その円滑・着実な実行や改定の検討に資することを目的として、「東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所の廃炉のための技術戦略プラン」(技術戦略プラン)を策定しています。2023年10月に公表された技術戦略プラン2023では、1号機ペデスタル3の健全性に関する調査及び評価、2号機試験的取り出し(内部調査及び燃料デブリ採取)に係る準備、3号機燃料デブリの取り出し規模の更なる拡大の工法選定に係る検討、多核種除去設備(ALPS4)処理水の海洋放出、分析体制の強化について特徴的に記載されています。

原子力規制委員会は、2012年11月に東電福島第一原発の発電用原子炉施設を「特定原子力施設」に指定し、特定原子力施設監視・評価検討会を通して東京電力を監視・指導するとともに、「特定原子力施設の保安又は特定核燃料物質の防護のための措置を講ずるための計画」(実施計画)の審査及び検査を行っています。また、東電福島第一原発の施設全体のリスクの低減及び最適化を図り、廃炉に向けて中長期的に実現すべき姿とそれに向けた目標を明確にするため、「東京電力福島第一原子力発電所の中期的リスクの低減目標マップ5」(リスク低減目標マップ)を策定し、東京電力の取組の進捗を、特定原子力施設監視・評価検討会等において監視・指導を行っています。2024年3月の改定では、事故後10年以上が経過し、短期的に対応すべきリスクが低減する中、中長期的に取り組むべき課題が顕在化してきた現状を踏まえ、今後10年後までに実現すべき姿を分野別に示し、それに向けて達成すべき目標を設定しました。また、放射性物質の安定的な保管への移行の重要性に鑑み、「固形状の放射性物質」を引き続き優先して取り組むべき分野とし、これ以外の分野は、「汚染水対策」、「原子炉建屋内のリスクの低減」、「設備・施設の維持・撤去」として目標が設定されました。

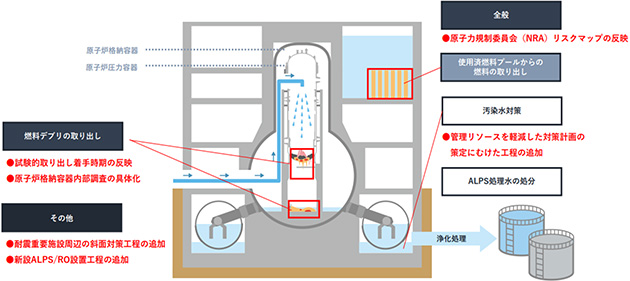

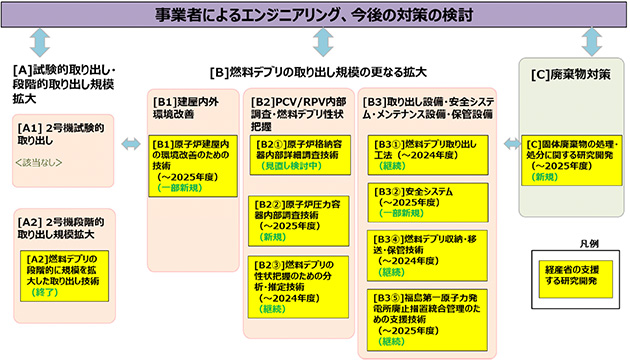

東京電力は中長期ロードマップやリスク低減目標マップの目標を達成するため、廃炉全体の主要な作業プロセスを示す「廃炉中長期実行プラン」を作成しています。同実行プランは、廃炉を安全・着実かつ計画的に進めていくとされ、2024年3月の改訂ポイントは図 6-3のとおりです。

図 6-3 廃炉中長期実行プラン2024の改訂ポイント

(出典)第124回廃炉・汚染水・処理水対策チーム会合/事務局会議資料4 東京電力「これからの廃炉の取り組み2024」(2024年)

(2) 東電福島第一原発の廃炉の状況と取組

① 汚染水対策

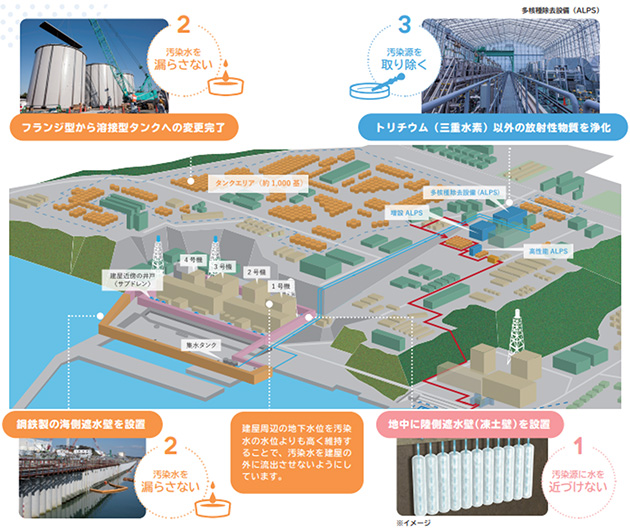

東電福島第一原発では、燃料デブリが冷却用の水と触れることや原子炉建屋内に流入した地下水や雨水が汚染水と混ざること等により新たな汚染水が発生しています。そのため、「東京電力(株)福島第一原子力発電所における汚染水問題に関する基本方針」(2013年9月原子力災害対策本部決定)に基づき、「汚染源を取り除く」、「汚染源に水を近づけない」、「汚染水を漏らさない」という3つの基本方針に沿って、様々な汚染水対策が複合的に進められています(図 6-4)

「汚染源を取り除く」対策として、日々発生する汚染水はALPS等の複数の浄化設備により浄化を行っています。2023年3月時点で浄化処理を経た処理水の貯蔵用タンク数は計1,000基、貯蔵水量は130万m³を超えましたが、同年8月に海洋放出を開始し、2024年3月までに約3万m³を放出しました6。

「汚染源に水を近づけない」対策は、汚染水発生量の低減を目的として建屋への地下水等の流入を抑制するものです。建屋山側の高台で地下水をくみ上げ海洋に排水する地下水バイパス、建屋周辺で地下水をくみ上げ浄化処理後に海洋へ排水するサブドレン、周辺の地盤を凍結させて壁を作る陸側遮水壁(凍土壁)等の取組が行われています。こうした対策により、汚染水の発生量は、対策前の約540m³/日(2014年5月)に対し、2023年度の実績では約80m³/日まで低減されました。2023年度は、降水量が平年より少なかったものの、降雨量が平年並みだったとしても汚染水発生量は約90m³/日と評価され、中長期ロードマップの「2025年内に平均的な降雨に対して汚染水発生量を100m³/日以下に抑制する」目標が2年程度前倒しで達成されました。

図 6-4 3つの基本方針に基づく主な対策事例

(出典)経済産業省パンフレット「廃炉の大切な話」(2014年3月版)

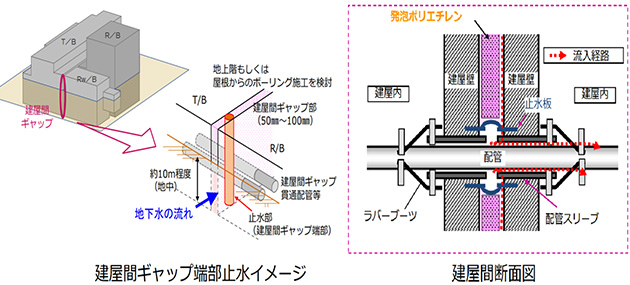

また、更なる地下水流入抑制として、建屋間ギャップ7 に浸入した地下水が建屋外壁を貫通する配管の周囲部を通じて建屋内へ流入することを防止するため、建屋間ギャップ端部にモルタルを打設して止水する工法を5,6号機で試験的に施工しました(図 6-5)。今後、建屋流入量の抑制状況を確認し、1~4号エリアの作業性や展開を検討します。これにより、汚染水発生量について2028年度末までに約50~70m³/日への低減を目指します。

「汚染水を漏らさない」対策としては、海洋への流出をせき止める海側遮水壁、護岸エリアで地下水をくみ上げる地下水ドレン、信頼性の高い溶接型の貯水タンクへの置き換え等の取組が実施されています。

図 6-5 建屋間ギャップ端部止水イメージ

(出典)第27回汚染水処理対策委員会資料2 東京電力「汚染水抑制対策の現況について」(2024年)

また、建屋滞留水の漏洩リスクを低減するため、1~4号機建屋内滞留水の水位を順次引き下げています。1~3号機原子炉建屋について、2022年度から2024年度内までに建屋滞留水を2020年末の半分程度(約3,000m³)に低減する計画とし、2023年3月に目標を達成しました。プロセス主建屋及び高温焼却炉建屋については、建屋滞留水の中に高線量の土嚢が残置されているため、まずは土嚢を回収した後で滞留水を処理する方針です。2021年5月から8月にかけて、エリアの線量測定や土嚢の詳細な位置の特定等を目的として、建屋地下階調査が実施されました。その結果を踏まえ、放射線に対する水の遮へい効果が期待できる水中回収を軸として、2023年3月に原子力規制委員会に実施計画変更認可を申請し、移送方法や、保管容器への充填状態の確認方法などの検討が進められています。なお、1~3号機原子炉建屋、プロセス主建屋、高温焼却炉建屋を除く建屋の滞留水については、2020年12月以降、床ドレンサンプ8等に設置された滞留水移送装置により最下階床面には滞留水がない状態が継続されています。

また、津波襲来時の建屋流入に伴う建屋滞留水の増加と流出を防止すること等を目的に、防潮堤等の設置が進められています。2020年4月内閣府の検討会で新たに日本海溝津波の切迫性があると評価されたことを踏まえ、防潮堤本体構築工事が進められ2024年3月に完成しました。

② 使用済燃料プールからの燃料取り出し

中長期ロードマップでは、リスク低減のため1~4号機の使用済燃料プール内に保管されていた燃料の取り出しを進め、当面、共用プール等において適切に保管するとしています。この共用プールの保管容量確保のため、既に保管されている燃料は乾式キャスク仮保管設備へ移送・保管するとともに、2031年内の1~6号機全ての燃料取り出し完了に向けて、今後、乾式キャスク仮保管に必要な敷地を確保していくこととしています。

1号機は2027年度から2028年度の、2号機は2024年度から2026年度の燃料取り出し開始に向けて順次作業を進めています。3号機及び4号機の使用済燃料プールの燃料は、それぞれ2021年2月及び2014年12月に取り出しを完了しています。5号機及び6号機においては、1~3号機の廃炉作業に影響を与えない範囲で作業を実施することとしており、まず、6号機について共用プールへの移送を2022年8月に開始しました。

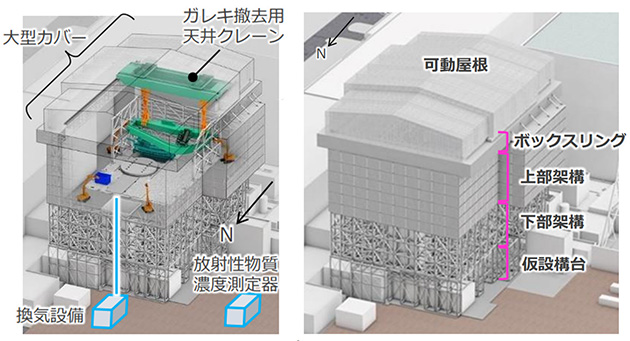

1号機では、オペレーティングフロア作業中のダスト対策の更なる信頼性向上や雨水の建屋流入抑制の観点から、原子炉建屋を覆う大型カバーを設置し、カバー内でガレキ撤去を行う案が選択されました(図 6-6左)。2021年4月から開始した大型カバー設置工事の進捗については、構外での大型カバー設置へ向けた鉄骨等の地組作業を実施中で、仮設構台、下部架構及び上部架構の地組が完了し、ボックスリングの地組を実施中です。原子炉建屋では、壁面で仮設構台設置、壁面へのアンカー削孔、ベースプレート設置、下部架構設置の順に作業が進められています(図 6-6右)。

図 6-6 1号機大型カバーとガレキ撤去のイメージ図

(出典)第121回廃炉・汚染水・処理水対策チーム会合/事務局会議資料3-2 東京電力「1号機燃料取り出しに向けた工事の進捗について」(2023年)を基に内閣府作成

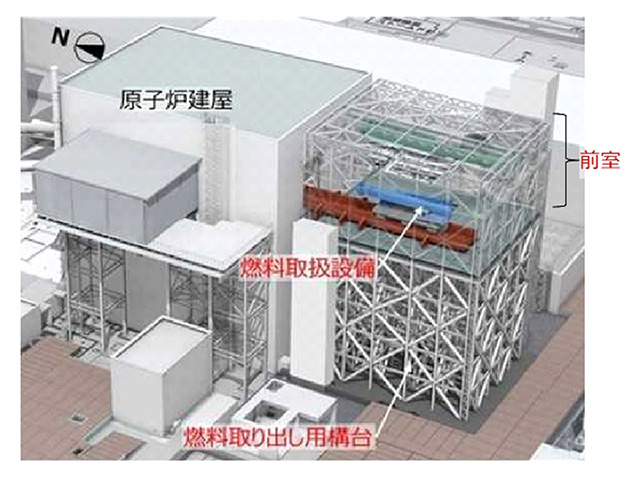

2号機では、空間線量が一定程度低減していると判明していることや燃料取扱設備の小型化検討を踏まえ、ダスト飛散をより抑制するため、建屋を解体せず建屋南側に構台を設置してアクセスする工法が採用されています(図 6-7)。建屋内では、オペレーティングフロアの線量低減のための除染作業が2023年10月に完了しました。同年11月から遮へい設置作業を開始し、2024年1月にオペレーティングフロア東側の遮へい設置が完了しました。建屋外では、原子炉建屋南側において、2023年7月に構台部鉄骨ユニットの設置、同年9月に前室床面の設置完了後、前室鉄骨ユニットの設置を開始し、同年11月より前室外装材の設置を行っています。前室内では空間線量率低減のため、遮へい扉や遮へい鋼板の設置が行われています。

6号機の使用済燃料プールの使用済燃料を共用プールに移送する準備として、共用プールに貯蔵中の使用済燃料を乾式キャスクに収納しキャスク仮保管設備へ移送しています。2022年度に乾式キャスクの気密性を満たさない事案が発生し、その対策として燃料をキャスクに収納する際の工程が見直されています。これに伴い、中断されている6号機の使用済燃料プールの燃料取り出し再開は、2024年5月に予定されています。

図 6-7 2号機における燃料取り出し工法の概要

(出典)第98回廃炉・汚染水・処理水対策チーム会合/事務局会議資料3-3 東京電力「2号機燃料取り出しに向けた工事の進捗について」(2022年)

③ 燃料デブリ取り出し

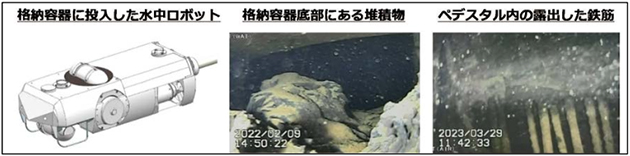

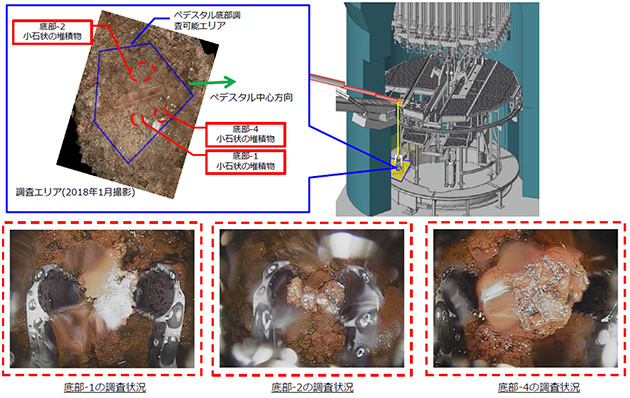

1号機では、2022年度に実施した原子炉格納容器(PCV9)内部調査結果として、ペデスタル内の壁面下部のコンクリートがほぼ全周にわたって消失している様子が確認されました(図 6-8)。強度評価の結果、ペデスタルの大規模な損壊等に至る可能性は低いと評価されました。また、仮にペデスタルの支持機能低下に起因し、PCVに大開口が発生した場合でも、敷地境界において、外部へのダスト拡散による著しい放射線被ばくリスクを与えることはないとの評価が得られましたが、万が一の事態に備え、ダスト飛散抑制対策が検討されます。また、燃料デブリ取り出しに向けて、地下階の情報だけでなく、PCV全体の状況も把握する必要があるため、1階エリアを中心に2024年2月に気中部調査を開始、3月に小型ドローンによるPCV内部の気中部調査を実施し、ペデスタル内の壁や構造物、制御棒駆動機構(CRD10)ハウジングの落下状況等を確認し、CRD交換用の開口部付近につらら状や塊状の物体があること、内壁のコンクリートに大きな損傷がなかったことを確認しました。引き続き調査が進められ、得られた結果は燃料デブリ取り出しに向け活用されます。

図 6-8 原子炉格納容器内部調査装置(水中ロボット)及び調査画像

(出典)第99回廃炉・汚染水・処理水対策チーム会合/事務局会議資料3-3 技術研究組合国際廃炉研究開発機構、東京電力「1号機 PCV内部調査について」(2022年)及び第113回廃炉・汚染水・処理水対策チーム会合/事務局会議資料3-3 技術研究組合国際廃炉研究開発機構、東京電力「1号機 PCV内部調査(後半)について」(2023年)を基に内閣府作成

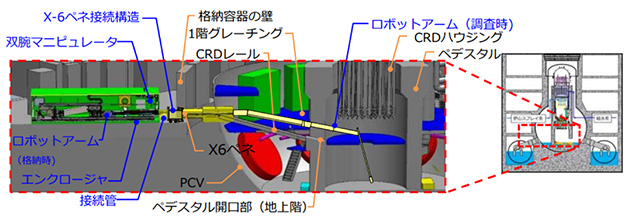

2号機では、内部調査・試験的取り出し計画(図 6-9)に基づいて、PCV内部調査及び試験的取り出しに向けた準備作業が進められています。これまでロボットやミュオン等を用いた格納容器内部の調査が行われ、2019年にはロボットを用いて堆積物が動くことが確認されています(図 6-10)。

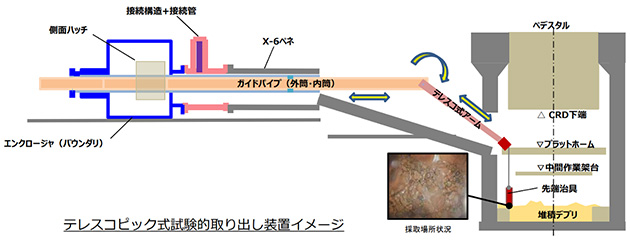

試験的取り出しについては、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(原子力機構)の楢葉遠隔技術開発センターにおいて燃料デブリ試験的取り出し装置のモックアップ試験11を実施しています。2023年度は試験的取り出し装置で用いるロボットアームが通過するX-6ペネ12出口とPCV内部の障害物撤去試験が行われ、除去可能であること及び除去後ロボットアームが通過可能であることが確認されました。また、ロボットアームの性能試験では、手動運転によるペデスタル底部へのアクセスを確認し、最終ステップとして遠隔自動運転時のロボットアームの動作を調整しています。2号機現場の準備工事として、2023年4月にロボットアームの入口となるX-6ペネハッチ開放に向けた隔離部屋設置作業が完了し、同年10月にハッチを開放したところ、ペネ内部が堆積物で覆われていることが確認されました(図 6-11)。このため同年12月に堆積物除去装置が据付けられ、2024年1月より突き崩しや高圧水などを用いた除去作業が開始されました。今後の堆積物除去作業の不確実性に加え、ロボットアームについては、モックアップ試験からアクセスルート構築に時間を要することや、信頼性確認試験が継続することなどが予想されます。しかし、性状把握のための燃料デブリの採取を早期・確実に行う必要があります。このため当初の計画を変更し、まずは過去の内部調査で使用実績があるテレスコピック式装置による燃料デブリの採取を行い(図 6-12)、その後ロボットアームによる内部調査及び燃料デブリの採取も行う方針が出されました。これにより、テレスコピック式装置による試験的取り出しの着手時期は遅くとも2024年10月頃を見込むとされています。引き続き安全かつ慎重に作業を進められています。

図 6-9 2号機 内部調査・試験的取り出しの計画概要

(出典)第109回廃炉・汚染水・処理水対策チーム会合/事務局会議資料3-3-3 技術研究組合国際廃炉研究開発機構、東京電力ホールディングス株式会社「2号機 PCV内部調査・試験的取り出し作業の準備状況」(2022年)

図 6-10 2号機 原子炉格納容器内部調査 実施結果

(出典)第64回廃炉・汚染水対策チーム会合/事務局会議資料3-3 東京電力「2号機 原子炉格納容器内部調査 実施結果」(2019年)

図 6-11 X-6ペネ内部の状況

(出典)第40回東京電力福島第一原子力発電所における事故の分析に係る検討会資料2-2 東京電力「2号機PCV内部調査・試験的取り出し作業の準備状況」(2023年)

図 6-12 テレスコピック式試験的取り出し装置イメージ

(出典)第111回原子力規制委員会特定原子力施設監視・評価検討会資料5-1 東京電力「2号機燃料デブリ取り出しテレスコピック式試験的取り出し装置について」(2024年)を基に内閣府作成

燃料デブリの大規模取り出しが最初に行われると予想される3号機については、取り出し規模の更なる拡大の工法検討が進められています。NDFは2024年3月に「燃料デブリ取り出し工法評価小委員会13」報告書を公表しました。この中で、気中工法と気中工法オプションの組合せによる設計検討・研究開発を開始することなどを提言しています(表 6-1)。なお、1号機及び2号機については、今回の検討結果を参考として個々の条件に沿った工法を別途検討するとされています。

表 6-1 燃料デブリ取り出し工法の概要 気中工法 冠水工法 気中工法オプション

(充填固化工法)燃料デブリが気中に露出した状態、もしくは低水位で浸漬した状態で取り出す工法 閉じ込め障壁として船殻構造体と呼ばれる新規構造物で原子炉建屋全体を囲い、原子炉建屋を冠水させ燃料デブリを取り出す工法 充填材により燃料デブリを安定化させつつ現場線量を低減し、オペフロに設ける比較的小さな開口部から、掘削等により、燃料デブリや炉内構造物等を取り出す工法 (出典)NDF「燃料デブリ取り出し工法評価小委員会 報告書」(2024年)を基に内閣府作成

④ 廃棄物対策

事故により発生したガレキや水処理二次廃棄物等の固体廃棄物のほか、今後の燃料デブリ取り出しに伴い、燃料デブリ周辺の撤去物、機器等が廃棄物として発生します。これらは、破損燃料に由来する放射性物質を含むこと、海水成分を含む場合があること、対象となる物量が多く汚染レベルや性状の情報が十分でないこと等、通常の原子力発電所の廃止措置で発生する放射性廃棄物と異なる特徴があります。

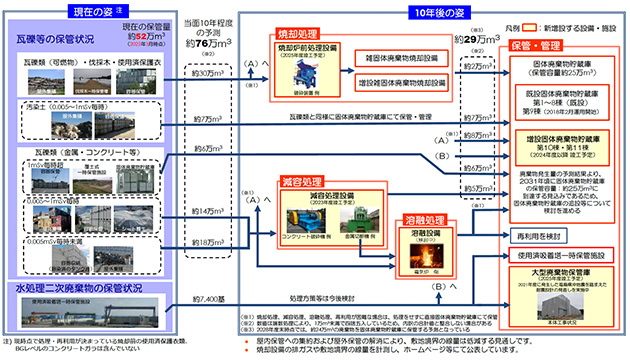

中長期ロードマップでは、2021年度頃までをめどに固体廃棄物の処理・処分方策とその安全性に関する技術的な見通しを示すとされ、技術戦略プラン2021において、廃棄物量の低減に向けた進め方、性状把握を効率的に実施するための分析・評価手法の開発、処理・処分方法を合理的に選定するための手法の構築について技術的な見通しが示されました。また、2028年度内までに、水処理二次廃棄物及び再利用・再使用対象を除く全ての固体廃棄物の屋外での保管を解消するとしています。東京電力は2023年11月に「固体廃棄物の保管管理計画」の7回目の改訂を行い、当面10年程度に発生すると想定される固体廃棄物の量を念頭に、遮へい・飛散抑制機能を備えた保管施設や減容施設を導入して屋外での一時保管を解消する計画や、継続的なモニタリングにより適正に固体廃棄物を保管していく計画を示しました(図 6-13)。

図 6-13 福島第一原子力発電所の固体廃棄物対策について

(出典)第120回廃炉・汚染水・処理水対策チーム会合/事務局会議資料3-4 東京電力「東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所の固体廃棄物の保管管理計画 2023年11月版」(2023年)

また、廃棄物の処理・処分の検討を進めていくためには、事故炉であることによる多種多様な廃棄物の核種組成、放射能濃度等を分析することが必要です。中長期ロードマップにおける初号機の燃料デブリ取り出し開始以降である第3期を目前に控え、廃棄物の分析体制の強化は重要な課題の一つであり、東京電力は、今後の廃炉を効率的に進めるために年度ごとの分析対象物と分析数を見積もった「東京電力福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた固体廃棄物の分析計画」(分析計画)を2023年3月に公表しました。この計画を着実に実行していくため、関係機関の連携の下、分析体制の強化のための取組を進めています。

⑤ 作業等環境改善

長期に及ぶ廃炉作業には、高度な技術、豊富な経験を持つ人材を中長期的に確保し、モチベーションを維持しながら安心して働ける作業環境を整備することが重要です。作業環境の改善に向けて、法定被ばく線量限度の遵守に加え、可能な限りの被ばく線量の低減、労働安全衛生水準の不断の向上等の取組が行われています。

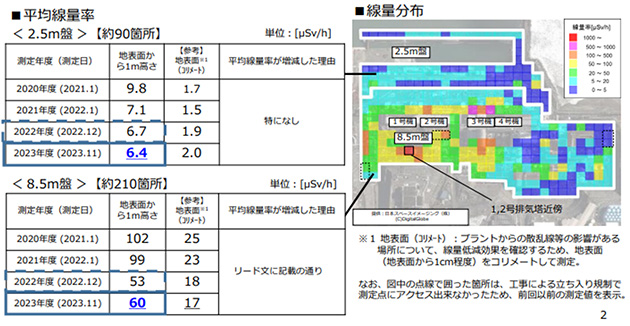

事故当時は、敷地全体のエリアで防護服と全面マスクの着用が必要でしたが、線量の低下や除染の進展等により作業環境が改善し、現在は発電所構内の96%のエリアで、一般服と防塵マスクでの作業が可能となっています。また、3号機タービン建屋下屋ガレキや4号機北側埋設ガレキの撤去等の線量低減対策が実施され、2023年度の線量状況確認では、1~4号機周辺の線量低下が確認されています(図 6-14)。

(注)平均線量率、線量分布ともに、胸元高さ(地表面から1mの高さ)の測定値。線量分布は30mメッシュ

図 6-14 1~4号機周辺の平均線量率の推移及び線量分布

(出典)第125回廃炉・汚染水・処理水対策チーム会合/事務局会議資料3-6 東京電力「福島第一原子力発電所構内の線量状況について」(2024年)

さらに、定期的に、東電福島第一原発の全作業員(東京電力の社員を除く)を対象とした労働環境の改善に向けたアンケートが実施されています。2023年7月から8月にかけて実施された第14回アンケートについては、96%の回収率で約5,000人の作業員から回答が得られました。その結果、前回より東電福島第一原発で働くことにやりがいや今後も働きたいと感じる作業員が増加していることがわかりました。一方では、例えば道路の整備状況が悪く発電所構内及び構外の共用部に不安全と感じる場所がある等、改善の余地があることも示されています。引き続き、東電福島第一原発の施設環境変化を把握するとともに、アンケート結果の内容など、意見・要望にしっかりと耳を傾け、労働環境改善に努め、「安心して働きやすい職場」作りに取り組んでいく必要があります。

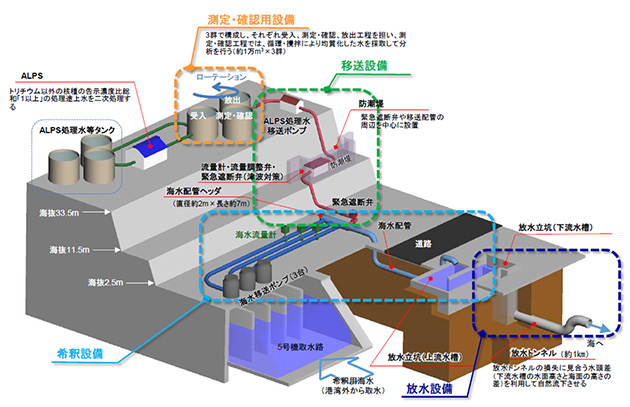

⑥ 処理水対策

2021年4月の廃炉・汚染水・処理水対策関係閣僚等会議において決定された「東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所における多核種除去設備等処理水の処分に関する基本方針」(ALPS処理水の処分に関する基本方針)を踏まえ、東京電力は地域、関係者の意見を伺いつつ、安全確保のための設備の設計や運用等の具体的な検討を進めました。それらの検討結果に基づき、東京電力は同年12月、ALPS処理水希釈放出設備及び関連設備の設備等について実施計画変更の認可の申請を原子力規制委員会に行い、2022年7月に認可を受けました。2022年8月、ALPS処理水希釈放出設備及び関連施設の工事に着手し、2023年7月、原子力規制委員会による使用前検査が終了しました(図 6-15)。引き続き、実施計画に基づく安全確保や放射性物質のモニタリング強化、人と環境への放射線影響など科学的根拠に基づく正確な情報の国内外への発信等、政府の基本方針を踏まえた取組が進められています。

図 6-15 ALPS処理水希釈放出設備及び関連施設の全体像

(出典)東京電力「廃炉中長期実行プラン2024」(2024年)

ALPS処理水とは、ALPS等の浄化装置により処理した「トリチウム以外の核種について、環境放出の際の規制基準を満たす水」のみを示します。ALPS等の浄化装置により取り除くことの難しいトリチウムは、処理水を放出前に海水で大幅(100倍以上14)に希釈します。放出する際のトリチウムの濃度は、サブドレン等の排水濃度の運用目標(1,500Bq/L15未満)と同じ水準としています。この希釈に伴い、既に環境放出の際の規制基準を満たしているトリチウム以外の放射性物質についても同様に大幅に希釈16されます。さらに、放出するトリチウムの年間の総量は、事故前の東電福島第一原発の放出管理値(年間22兆Bq)17を下回る水準としています。なお、この量は、国内外の他の原子力発電所から放出されている量の実績値の範囲内です。

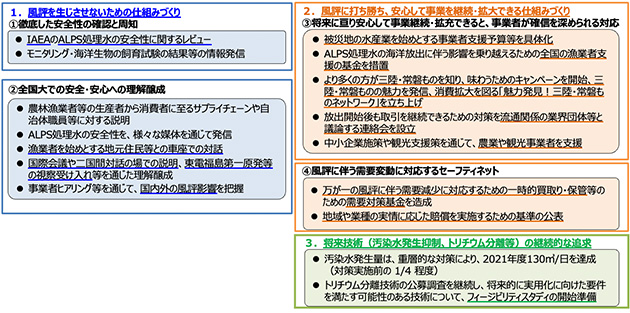

ALPS処理水の処分に関する基本方針決定の直後である2021年4月、「ALPS処理水の処分に関する基本方針の着実な実行に向けた関係閣僚等会議」が開催され、その後、同年8月には同会議により「東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所におけるALPS処理水の処分に伴う当面の対策の取りまとめ」が公表されました。この取りまとめでは、風評を生じさせない仕組みと、風評に打ち勝ち、安心して事業を継続・拡大できる仕組みを構築し、盛り込んだ施策を着実に実行することとしています。同年12月には廃炉・汚染水・処理水対策関係閣僚等会議が「ALPS処理水の処分に関する基本方針の着実な実行に向けた行動計画」(行動計画)を策定し、対策の実施状況を継続的に確認して状況に応じ随時、追加・見直しを行うこととしました。2022年8月と2023年1月、同年8月に行動計画の改定を行い(図 6-16、図 6-17)、対策の更なる強化、拡充を進めるとともに、東京電力に対してALPS処理水の具体的な海洋放出開始に向けた準備を進めるよう求め、同年8月24日海洋放出を開始しました。

図 6-16 ALPS処理水の処分に係る対策

(出典)第5回ALPS処理水の処分に関する基本方針の着実な実行に向けた関係閣僚等会議資料1 「ALPS処理水の処分に伴う対策の進捗と基本方針の実行に向けて」(2023年)を基に内閣府作成

図 6-17 ALPS処理水の処分に係る今後の取組

(出典)第6回廃炉・汚染水・処理水関係閣僚等会議資料1 「ALPS処理水の処分に関する基本方針の実行と今後の取組について」(2023年)

政府においては、前述の行動計画等に沿った取組が着実に進められています。安全対策については、原子力規制委員会において、東京電力から提出されたALPS処理水の処分に係る実施計画に対する審査が公開の場で行われました。この審査と並行して、国際原子力機関(IAEA18)の専門家が繰り返し来日し、東京電力の計画及び日本政府の対応について科学的根拠に基づき厳しく確認しています19。

また、理解醸成の取組として、漁業者を始めとする生産者や、その取引相手となる流通・小売事業者から消費者に至るまで水産物のサプライチェーン全体に関わる人々に対して、ALPS処理水の安全性や処分の必要性に関する説明を行うとともに、国内外の消費者等に対して、テレビCMやウェブ広告、新聞広告、SNS等を活用した広報を行うなどの取組が進められています。風評対策としては、事業者が安心して事業を継続・拡大できるよう生産性向上や販路拡大に対する支援など様々な施策が講じられています。さらに、放出による影響を強く懸念する漁業者の方々に対しては、ALPS処理水の放出に伴う水産物の需要減少等の事態に対応するための緊急避難的な措置として、水産物の一時的買取り・保管、販路拡大等を行うための基金を創設しています。これに加えて、ALPS処理水の海洋放出に伴う影響を乗り越えるための漁業者支援に向けた基金も措置しました。ALPS処理水の処分に伴う風評影響やなりわい継続に対する不安に対処するため、ALPS処理水の処分が完了するまで全責任をもって取り組むとして、漁業者とのフォローアップ体制を構築する取組が進められています。

また、東京電力は、ALPS処理水の処分に関する基本方針を踏まえて、実施主体として着実に履行するための対応を2021年4月に取りまとめるとともに、同年8月には、安全確保のための設備の具体的な設計及び運用等の検討状況、風評影響及び風評被害への対策を取りまとめました。さらに、国際的に認知された手法に従って定めた評価手法を用いて、ALPS処理水の海洋放出に係る放射線の環境影響評価(設計段階)を実施し、人及び環境への影響は極めて軽微であるとする評価結果を公表しました。また、2023年8月22日には、第6回廃炉・汚染水・処理水対策関係閣僚等会議、第6回ALPS処理水の処分に関する基本方針の着実な実行に向けた関係閣僚等会議(合同開催)において、現時点で準備できる万全の安全確保、風評対策・なりわい継続支援策を講じており、ALPS処理水の処分に伴う風評影響やなりわい継続に対する不安に対処するべく、今後これらの対応に政府としてALPS処理水の処分が完了するまで全責任を持って取り組むことを確認した上で、海洋放出の開始は同年8月24日を見込むと示しました。その後、同年8月24日にALPS処理水の海洋放出が開始されました。

2024年3月末までに4回、総計約31,145m³の海洋放出が完了しており、放出に係る運転パラメータや海域モニタリング結果等に異常はありませんでした(表 6-2)。

表 6-2 ALPS処理水の海洋放出実績(2023年度) 回数 放出期間 放出水量 トリチウム濃度 トリチウム総量 第1回放出 2023年 8月24日~ 9月11日 7,788m³ 14万Bq/L 約1.1兆Bq 第2回放出 2023年10月 5日~10月23日 7,810m³ 14万Bq/L 約1.1兆Bq 第3回放出 2023年11月 2日~11月20日 7,753m³ 13万Bq/L 約1.0兆Bq 第4回放出 2024年 2月28日~ 3月17日 7,794m³ 17万Bq/L 約1.3兆Bq 合計 - 約31,145m³ 13~17万Bq/L 約5兆Bq (出典)第118回、第119回、第120回、第124回廃炉・汚染水処理水対策チーム会合/事務局会議資料3-1 東京電力「ALPS処理水海洋放出の状況について」(2023年、2024年)を基に内閣府作成

(3) 廃炉に向けた研究開発、人材育成及び国際協力

① 廃炉に向けた研究開発

NDFの下に設置されている廃炉研究開発連携会議の下で、産学官に連携強化を図りつつ、基礎・基盤から実用化に至る様々な研究開発が行われています(図 6-18)。

経済産業省は、東電福島第一原発の廃炉・汚染水・処理水対策に係る技術的難度の高い研究開発のうち、「廃炉・汚染水・処理水対策事業」として、原子炉格納容器の内部調査技術や、燃料デブリ取り出しに関する基盤技術、取り出した燃料デブリの収納・移送・保管に関する技術等の開発を支援しています。

文部科学省は、「英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業」(英知事業)を実施しており、原子力機構の廃炉環境国際共同研究センター(CLADS20)を中核とし、国内外の多様な分野の知見を融合・連携させることにより、中長期的な廃炉現場のニーズに対応する基礎的・基盤的研究及び人材育成を推進しています。

図 6-18 東電福島第一原発の廃炉に係る研究開発実施体制

(出典)NDF「東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所の廃炉のための技術戦略プラン2023」(2023年)

NDFは、研究開発中長期計画や次年度廃炉研究開発計画の企画検討及び英知事業の支援を行うとともに「廃炉研究開発連携会議」を設置し、研究開発のニーズとシーズの情報共有、廃炉作業のニーズを踏まえた研究開発の調整、研究開発・人材育成に係る協力促進等の諸課題について検討しています。また、廃炉・汚染水・処理水対策事業と英知事業の連携強化が廃炉研究開発連携会議等を通じて進められています。NDF及び東京電力は、今後約10年程度の廃炉の研究開発の全体を俯瞰した中長期計画を2020年度から毎年度作成しています(図 6-19)

図 6-19 研究開発の全体像

(出典)第123回廃炉・汚染水・処理水対策チーム会合/事務局会議資料4 「2024年度廃炉研究開発計画について」(2024年)

原子力機構は、英知事業の実施主体として基礎・基盤研究、人材育成を推進するとともに、廃炉・汚染水・処理水対策事業において原子力機構の知見や経験等を活用し燃料デブリの性状把握のための分析・推定、廃棄物対策等の研究開発において主要な役割を果たしています。原子力機構では、CLADSを中心として、国内外の研究機関等との共同による基礎・基盤研究を進めています。また、廃炉に関する技術基盤を確立するための拠点整備も進めており、遠隔操作機器・装置の開発実証施設(モックアップ施設)として楢葉遠隔技術開発センターを運用しています。燃料デブリや放射性廃棄物等の分析手法、性状把握、処理・処分技術の開発等を行う大熊分析・研究センターの放射性物質分析・研究施設では、低・中線量のガレキ類等の廃棄物やALPS処理水の第三者分析を実施する第1棟、燃料デブリ等の分析を実施予定の第2棟の整備が進められています。このうち第1棟について、2022年6月の竣工後、同年10月に特定原子力施設の一部として管理区域等を設定、分析実施体制を構築し、2023年3月からALPS処理水の第三者分析を開始しました。

2023年4月に政府により設立された「福島国際研究教育機構」(F-REI21)における研究開発分野は、ロボット、農林水産業、エネルギー、放射線科学・創薬医療、放射線の産業利用、原子力災害に関するデータや知見の集積・発信とされています。廃炉に関する研究開発としては、ロボット分野において、廃炉に資する高度な遠隔技術に関する研究開発等に取り組むこととされています。そのため、NDFは、F-REIの研究開発や人材育成の状況について情報収集し、その実施内容を踏まえ連携を図っていく、とされています。

② 廃炉に向けた研究開発

東電福島第一原発の廃炉には30年から40年を要すると見込まれており、廃炉を担う人材を中長期的かつ計画的に育成していく必要があります。

文部科学省は、英知事業において、原子力機構のCLADSを中核として大学や民間企業と緊密に連携し、将来の廃炉を支える研究人材育成の取組を推進しています。

東京電力は、廃炉事業に必要な技術者養成の拠点として「福島廃炉技術者研修センター」を設置し、地元人材の育成に取り組んでいます。

原子力機構は、学生の受入れ制度の活用等を通じた人材育成を実施しています。また、CLADSの中核となる国際的な研究開発拠点「国際共同研究棟」を東電福島第一原発の近傍に整備し、国内外の大学、研究機関、産業界等の人材交流ネットワークを形成しつつ、研究開発と人材育成を一体的に進める体制を構築しています。

③ 国際社会との協力

東電福島第一原発事故を起こした我が国としては、国際社会に対して透明性をもって情報発信を行い、事故の経験と教訓を共有するとともに、国際機関や海外研究機関等と連携して知見・経験を結集し、国際社会に開かれた形で廃炉等を進め、国際社会に対する責任を果たしていかなければなりません。また、廃炉作業の進捗や得られたデータ等を積極的に発信することは、福島県の状況に関する国際社会の正確な理解の形成に不可欠です。

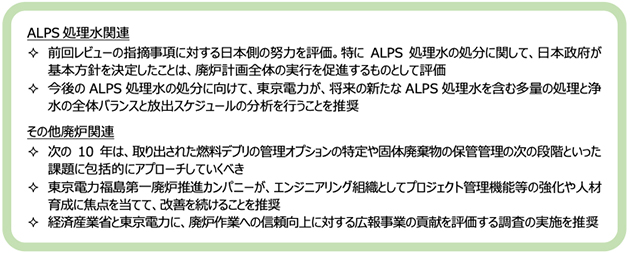

我が国は、IAEAに対して定期的に東電福島第一原発に関する包括的な情報を提供し、協力関係を構築しています。2021年4月、ALPS処理水の処分に関する基本方針の公表を受けて、グロッシーIAEA事務局長は、改めて、我が国が選択した方法は技術的に実現可能であり国際慣行にも沿っているとの認識を述べました。また、廃炉に向けた取組の進捗については、同年6月から8月にかけて5回目となるIAEAの廃炉レビューを受けました(図 6-20)。

図 6-20 IAEA廃炉レビューによる評価報告書の主なポイント

(出典)経済産業省ウェブサイト「IAEA廃炉レビューミッションが来日し、評価レポートを江島経済産業副大臣が受領しました」(2021年)を基に内閣府作成

我が国は2021年7月にIAEAとの間における「ALPS処理水の取扱いに係る包括的な協力の枠組みに関する付託事項」に署名しました。これに基づき、2022年2月と11月にはALPS処理水の安全性について、同年3月と2023年1月にはALPS処理水の海洋放出に係る規制について、IAEAによるレビューが実施されました。それぞれの結果は報告書として公表されています。2022年12月には、「IAEAによる独立したサンプリング、データの裏付け及び分析活動」に関する報告書が公表されています。2023年7月に、IAEAの行ったレビューを総括する包括報告書22が、IAEAのグロッシー事務局長から岸田総理に手交されるとともに(図 6-21左)、IAEAから公表されました。同報告書では、以下のとおり結論付けられています。

2023年10月には、IAEAタスクフォースによる海洋放出後1回目となるALPS処理水の海洋放出に関するレビューミッションが実施され、2024年1月にその報告書が公表されました。報告書の結論及び結果から主なものを以下抜粋します。

- ALPS処理水の海洋放出へのアプローチ、及び東京電力、原子力規制委員会及び日本政府による関係する活動は関連する国際的な安全基準に整合的である

- 東京電力が現在計画しているALPS処理水の海洋放出が人及び環境に与える放射線の影響は無視できるもの

IAEAを通じた取組に加え、外務省や経済産業省等の関係省庁により、原子力発電施設を有する国の政府や産業界等の各層との協力関係が構築されており、廃炉・汚染水・処理水対策の現状について継続的に情報交換が行われています。各国の在京大使館や政府等向けには累次にわたって説明会が行われており、2023年度は合計10回説明会が実施されました。さらに、英語版動画やパンフレット等の説明資料が作成され、IAEA総会サイドイベントや要人往訪の機会等、様々なルートで海外に向けて情報が発信されるとともに、経済産業省のウェブサイト23にも掲載されています。

- タスクフォースによるレビューや観察において、関連する国際安全基準の要求事項と合致しないいかなる点も確認されなかった。したがって、IAEAは2023年7月4日の包括報告書で示した安全審査の根幹的な結論を再確認することができる

- 東京電力福島第一原子力発電所における観察に基づき、タスクフォースは、機器及び設備が実施計画及び関連する国際安全基準に合致した方法で設置され、運用されていることを確認した

また、廃炉作業に伴い得られたデータも活用し、必要な技術開発等を進めるため、様々な国際共同研究が行われています。経済産業省の廃炉・汚染水・処理水対策事業や文部科学省の英知事業では、海外の企業や研究機関等との協力による取組が実施されています。また、原子力機構のCLADSでは、海外からの研究者招へい、海外研究機関との共同研究が実施されており、国際的な研究開発拠点の構築を目指した活動が実施されています。

図 6-21 IAEAと我が国との協力

(出典)外務省ウェブサイト「グロッシー国際原子力機関(IAEA)事務局長による岸田総理大臣表敬」(2023年)24(左)、IAEA「IAEA Director General Visits Fukushima Daiichi Nuclear Power Station」(2023年)25(右)

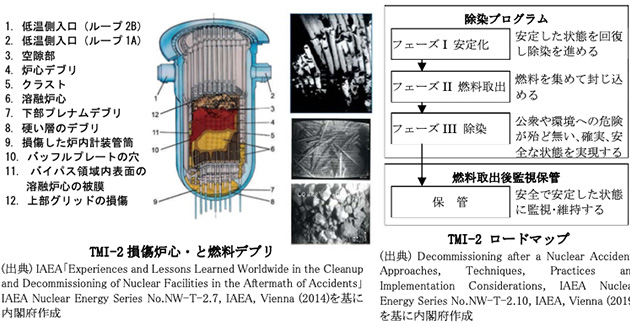

コラム ~事故炉の廃炉「米国スリーマイル・アイランド2号機(TMI-2)」~

TMI-2は1978年12月に商用運転を開始しましたが、1979年3月に炉心損傷を伴う重大事故が発生し、それ以来、永久停止(閉鎖)状態にあります。機器の故障、設計上の問題、並びに運転員の誤操作が重なり、部分的な炉心溶融が発生し、発電所敷地外へのごく小規模な放射性物質放出に至る事故となりました。しかし、損傷・溶融した燃料(炉心デブリ)は原子炉容器内に留まり、発電所従業員や一般公衆への健康影響も検出されませんでした。

現在、炉心にあった燃料の99%は取り出され、アイダホ国立研究所に乾式保管されています。プラント内の残存燃料は1,125kg未満で、原子炉容器内や容器外の配管等に残留・付着していると推定されています。原子炉冷却水は完全に排出・処理され、事故関連の放射性廃棄物は敷地外の処分場に輸送されました。現在、プラントは、NRC許認可の下に長期管理に適した安定な燃料取出後監視保管(Post-Defueling Monitored Storage: PDMS)と呼ばれる状態にあります。2020年12月には廃止措置専門会社である米国エナジーソリューションズ社の子会社に譲渡されました。譲渡の目的は、TMI-2の廃炉を早めること(つまり2053年ではなく2037年までに完了させること)であるとされています。

- 1980年7月 事故後最初の原子炉建屋内への立入り

- 1985年10月 燃料(デブリ)取り出し開始

- 1990年1月 燃料(デブリ)取り出し完了

- 1993年8月 事故による発生水の処理を完了、同年12月 PDMSに移行

今後、2023年半ばから2028年半ばにかけて除染(ソースターム削減)を行い、2045年までプラント放射能の減衰を待ち、2046年から2052年にかけて解体する計画が2023年3月に報告注されています。福島第一原子力発電所の事故炉ではデブリが原子炉容器外にまで流出しているなどTMI-2と状況が大きく異なりますが、まずは廃炉に向けてデブリの取り出しを進めていくことが重要です。

注:(出典)NRCウェブサイト(2024/3/26現在)

注: 図は内閣府が出典資料に基づき翻訳して作成したものであり、IAEAは正確性等についていかなる保証も行わず、いかなる責任も負わない

6-2 原子力発電所及び研究開発施設等の廃止措置

東電福島第一原発事故後、原子力発電所や研究開発施設等のうち、運転期間を終えた施設等の多くが廃止措置に移行することが決定されています。廃止措置は、安全を旨として計画的に進めるとともに、施設の解体や除染等により発生する放射性廃棄物の処理・処分と一体的に進めることが必要です。

原子力委員会の「原子力利用に関する基本的考え方」では、基本目標として、「放射性廃棄物の処理・処分を含めた廃止措置を、計画性をもって、着実かつ効率的に進める。」としています。事業者や研究機関等は、廃止に伴う措置の実施方針をあらかじめ公表するとともに、廃止を決定した施設については原子力規制委員会による廃止措置計画の認可を得て廃止措置を開始するなど、着実に取組を進めています。

(1)廃止措置の概要と安全確保

① 廃止措置の概要

通常の実用発電用原子炉施設等の原子力施設の廃止措置では、まず、運転を終了した施設に存在する核燃料物質等を搬出し、運転中に発生した放射性物質等による汚染の除去を行った後、設備を解体・撤去します。加えて、廃止措置で生じる放射性廃棄物は、放射能のレベルに応じて適切に処理・処分されます。

IAEAは、各国の廃止措置経験等に基づき、廃止措置の方式は「即時解体」と「遅延解体」の二つに分類されるとしています(表 6-3)。以前は「密閉管理(長期間にわたり、放射性汚染物質を耐久性のある構造物に格納しておく方法。)」も廃止措置の方法の一つとされていましたが、現在では、事故を経験した原子力施設等の例外的な措置と捉えられています26。

表 6-3 IAEAによる廃止措置等の方式の分類 方式 概要 即時解体

- 施設の無制限利用あるいは規制機関による制限付き利用ができるレベルまで、放射性汚染物を含む施設の機器、構造物、部材を撤去又は除染する方法

- 施設の操業を完全に停止した直後に廃止措置を開始

遅延解体

- 安全貯蔵や安全格納とも呼ばれ、施設の無制限利用あるいは規制機関による制限付利用ができるレベルまで、放射性汚染物質を含む施設の一部を処理又は保管しておく方法

- 一定期間後、必要に応じ除染して解体

(出典)IAEA「GSR Part6 Decommissioning of Facilities」(2014年)等を基に内閣府作成

② 廃止措置の安全確保

原子力事業者等は、廃止措置に当たって「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(原子炉等規制法)に基づき廃止措置計画を定めて原子力規制委員会の認可を受けます。原子力規制委員会の審査では、廃止措置中の安全確保のため、施設の維持管理方法、放射線被ばくの低減策、放射性廃棄物の処理等の方法が適切なものであるか確認されます。

また、施設の稼働停止から廃止へのより円滑な移行を図るため、事業の許可等を受けた事業者は、廃棄する核燃料物質によって汚染されたものの発生量の見込み、廃止措置に要する費用の見積り及びその資金調達方法等、廃止措置の実施に関し必要な事項を定める「廃止措置実施方針」をあらかじめ作成し公表することが原子炉等規制法によって義務付けられています。この記載内容に変更があった場合には遅滞なく公表するとともに、公表後5年ごとに全体の見直しを行うこととされています。

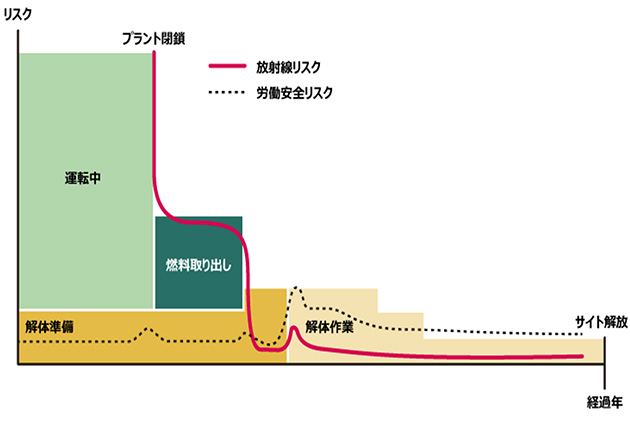

原子力施設は、運転中から廃止措置の各段階に応じ、あるいは施設の規模や使用形態等により、内在するリスクが大きく異なります(図 6-22)。安全性を確保しつつ円滑かつ着実に廃止措置を実施するため、IAEAの安全要件27では、作業の進展に応じて変化するリスクレベルに応じて最適な安全対策を講じていく考え方(グレーデッドアプローチ)を提唱しています。また、欧米諸国では、グレーデッドアプローチにより放射線安全に係る適切なリスク管理を行い合理的な廃止措置を進めています。原子力規制委員会においても、2023年度の業務計画の一つとして、より実効的なグレーデッドアプローチを検討しつつ核燃料施設等の審査を行うことを挙げています。

(注)IAEA「Safety Reports Series No. 77 Safety Assessment for Decommissioning, Annex I, Part A Safety Assessment for Decommissioning of a Nuclear Power Plant」に基づき株式会社三菱総合研究所が作成

図 6-22 原子力施設のリスクレベルの変化イメージ

(出典)株式会社三菱総合研究所「廃止措置プラントのリスク管理『グレーデッドアプローチ』導入に向けて」(2020年)

(2) 廃止措置の状況

① 原子力発電所の廃止措置

我が国では、2024年3月末時点で、特定原子力施設として規制されている東京電力福島第一原子力発電所の6基を除き、実用発電用原子炉施設のうち18基の廃止措置計画が認可されています28。

② 研究開発施設等の廃止措置

現在、原子力機構の施設や、東京大学や立教大学等の研究炉、民間企業の研究炉において、廃止措置が進められています(表 6-4)。

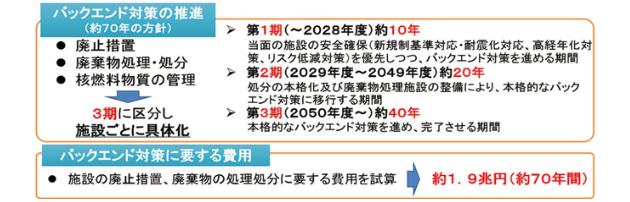

原子力機構は、廃止措置、廃棄物処理・処分及び核燃料物質の管理の長期にわたる見通しと方針を取りまとめた「バックエンドロードマップ」を2018年12月に公表しました。これには、今後約70年間を3期に分け、現存する原子炉等規制法の許可施設を対象に、バックエンド対策の方針とともに、必要な費用の試算が示されています(図 6-23)。

表 6-4 廃止措置中の主な研究開発施設等(2024年3月末時点) 施設等注 炉型等注 廃止措置計画申請 廃止措置計画認可 原子力機構 原子力第1船むつ 加圧軽水冷却型 2006年3月 2006年10月 JRR-2 重水減速冷却型 2006年5月 2006年11月 DCA 重水臨界実験装置 2006年5月 2006年10月 ふげん 新型転換炉原型炉 2006年11月 2008年2月 JRR-4 濃縮ウラン軽水減速冷却スイミングプール型 2015年12月 2017年6月 TRACY 過渡臨界実験装置 2015年3月 2017年6月 もんじゅ 高速増殖原型炉 2017年12月 2018年3月 東海再処理施設 再処理施設 2017年6月 2018年6月 TCA 軽水臨界実験装置 2019年4月 2021年3月 JMTR 材料試験炉 2019年9月 2021年3月 FCA 高速炉臨界実験装置 2021年3月 2021年9月 東芝エネルギーシステムズ TTR-1 教育訓練用原子炉 2006年3月 2007年5月 NCA 東芝臨界実験装置 2019年12月 2021年4月 日立製作所 HTR 濃縮ウラン軽水減速冷却型 2006年5月 2007年4月 東京大学 弥生 高速中性子源炉 2012年6月 2012年8月 立教大学 立教大学炉 TRIGA-Ⅱ 2006年5月 2007年6月 東京都市大学

原子力研究所武蔵工大炉 TRIGA-Ⅱ 2006年5月 2007年6月 (注)略称の正式名称は、用語集を参照

(出典)原子力規制委員会ウェブサイト「廃止措置中の試験研究用等原子炉」、原子力規制委員会等「使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約日本国第七回国別報告」(2020年)等を基に内閣府作成

図 6-23 原子力機構「バックエンドロードマップ」の概要

(出典)原子力機構「バックエンドロードマップの概要」

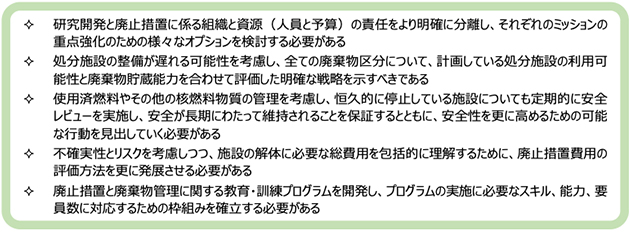

文部科学省及び原子力機構は、今後のバックエンド対策や費用の試算精度の向上に関する助言を受けること等を目的として、IAEAのレビューサービスARTEMIS29を2021年4月に受け入れました。これは、2014年に開始された原子力施設の廃止措置や放射性廃棄物に関する総合的レビューサービスで、我が国で初めて実施されました。同レビューの報告書は、原子力機構が将来にわたる廃止措置の方向性を確立するとともに直面している課題も示したロードマップを作成したことを評価した上で、原子力機構に対し、廃止措置の更なる改善のための提言と助言を示しました(図 6-24)。

図 6-24 ARTEMISレビュー報告書における、原子力機構に対する主な提言と助言

(出典)文部科学省「日本原子力研究開発機構のバックエンド対策に関する国際的なレビューの実施結果について」(2021年)を基に内閣府作成

原子力機構のバックエンドロードマップを具体化した「施設中長期計画」(2022年4月改定)では、継続使用施設が45施設、廃止施設が45施設とされています30。廃止施設45施設のうち第3期中長期目標期間中に5施設の廃止措置が終了しました。残りの40施設は、第4期中長期目標期間中に5施設、第5期中長期目標期間中に16施設、第6期中長期目標期間以降に19施設の廃止措置が終了できるよう廃止措置を進めるとしています。これらのうち特に規模の大きなものとして、高速増殖原型炉もんじゅ、新型転換炉原型炉ふげん及び東海再処理施設の廃止措置が挙げられます。

「もんじゅ」は、2016年12月の原子力関係閣僚会議において廃止措置に移行することが決定され、2018年度より概ね30年間の廃止措置が進められています。廃止措置の第一段階として2022年10月までに燃料体を炉心から燃料池に取り出す作業を終了し、2023年2月に廃止措置計画変更認可申請について認可を受けました。変更認可申請では、ナトリウム搬出時期や水・蒸気系等発電設備の解体作業内容の具体化等が示されました。2023年4月には英国キャベンディッシュ社との間で英国でのナトリウム処理に係る施設の準備やナトリウムの処理等の基本的な枠組みについて合意しており、今後英国でのナトリウムの処理作業が実施されることとなっています。2023年度からの第二段階においては、水・蒸気系等発電設備の解体作業等が実施されています。今後も立地地域の声に向き合いつつ、安全、着実かつ計画的に進めていくこととしています。

「ふげん」は、原子炉周辺機器等の解体撤去を進めるとともに、2031年度を使用済燃料の搬出完了時期として、フランスのオラノ社との契約に基づき、輸送容器の製造及び各種許認可等の必要な手続を進めています。また、原子炉本体解体に向けて、解体時の更なる安全性向上を図るため、必要な技術開発と検証・安全性評価を進めています。

東海再処理施設は、廃止措置に70年を要する見通しであり、リスク低減の観点から、まずは高レベル放射性廃液のガラス固化処理を最優先で進めるとともに、高レベル放射性廃液を取り扱う施設の新規制基準を踏まえた外部/内部事象に対する安全対策を着実に進めています。ガラス固化作業は、溶融炉内への白金族元素の堆積に伴う溶融炉の加熱性能の低下が確認されたことから2022年10月に作業を終了しました。その後、より円滑にガラス固化処理を進める観点から、溶融炉底部の構造を改良した新型溶融炉への更新に向けた取組を進めており、2026年度第1四半期までの運転再開に向けて工程を管理していくこととしています。また、廃止措置の一環として2022年から実施していた、再処理施設の一部の工程内に残存する核燃料物質を取り出す工程洗浄について、2024年2月に作業が終了し、系統除染に向けた取組が進められています。

原子力委員会は2019年1月に、「日本原子力研究開発機構における研究開発施設に係る廃止措置について(見解)」を取りまとめました。その中で、全体像の俯瞰的な把握、規制機関との対話、合理的な安全確保、廃止措置にかかる経験や知識の継承、人材育成、廃棄物の処理計画と廃止措置との一体的な検討等の取組の必要性を指摘した上で、今後の進捗や対応状況について適宜フォローアップしていくこととしています。

(3) 廃止措置の費用措置

① 原子力発電所等の廃止措置費用

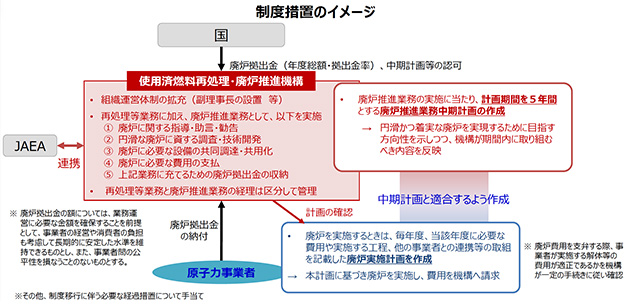

通常の実用発電用原子炉施設の廃止措置は、長期間にわたること、多額の費用を要すること、発電と費用発生の時期が異なること等の特徴があります。そのため、解体時点で費用を計上するのではなく、費用収益対応の原則に基づいて発電利用中の費用として計上することが、世代間負担の公平を図る上で適切であるとの考え方に立ち、電気事業者が法律に基づいて廃止措置のための解体引当金の積立てを行っています(表 6-5)。なお、2024年4月から、「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律」に基づき、原子力事業者は廃止措置費用を拠出金として使用済燃料再処理・廃炉推進機構(NuRO31)に納付することが義務付けられ、同機構が管理することになっています32。

表6-5 原子力発電所と火力発電所の廃止措置費用の比較 原子力発電所 火力発電所等 解体撤去への

着手時期安全貯蔵期間の後 運転終了後、直ちに着手可能 廃止措置の期間 20~30年程度 1~2年程度 廃止措置の費用 小型炉(50万kW級):350~476億円程度

中型炉(80万kW級):434~604億円程度

大型炉(110万~138万kW級):558~834億円程度~30億円程度

(50万kW級以下廃止に必要な

費用の扱い原子力発電施設解体引当金省令に基づき、運転期間40年に安全貯蔵期間10年を加えた期間を原則的な引当期間とし、定額法で引当を行い、料金回収 固定資産除却費として廃止の際に当期費用計上し、料金回収 (出典)第3回総合資源エネルギー調査会電気料金審査専門小委員会廃炉に係る会計制度検証ワーキンググループ 資料4「廃炉を円滑に進めるための会計関連制度の課題」(2014年)を基に内閣府作成

② 研究開発施設等の廃止措置費用

原子力機構は、バックエンドロードマップにおいて、廃止措置を含むバックエンド対策に要する費用の合計額を約1.9兆円と見積もっています(図 6-23)。また、原子力機構の本部組織に廃止措置や廃棄物処分等を担う「バックエンド統括本部」を設置し、そのマネジメントの下で、拠点・施設ごとの具体的な廃止措置を実施しています。主務大臣から交付される運営費交付金については、理事長裁量により原子力機構内における配分を決定し、廃止措置費用に充てています。

(4) 廃止措置の円滑化に向けた国の方針

2020年代半ば以降には、これまでの国内商用原子炉では実績のない原子炉領域の設備解体等の作業が順次本格化していく見通しであり、将来的には、複数の原子力発電所において、こうした作業が同時並行で進行することが見込まれています。第6次エネルギー基本計画では、「最終処分、廃炉等の原子力事業を取り巻く様々な課題に対して、総合的かつ責任ある取組を進めていくことが必要である」としています。

これを受けて、「今後の原子力政策の方向性と行動指針」では、「2020年代半ば以降に原子炉等の解体作業が本格化することが見込まれる中、我が国における着実かつ効率的な廃炉を実現するため、廃炉に関する知見・ノウハウの蓄積・共有や必要な資金の確保等を行うための仕組みを構築する。また、クリアランス33対象物のフリーリリースを見据えた理解活動を推進するとともに、福井県等の自治体関係者を含むリサイクルビジネスの組成と連携・協働する。」とし、廃止措置の円滑化に向けた取組をまとめています(表 6-6)。

表6-6 廃止措置の円滑化に向けた取組 ⅰ)廃炉全体の総合的なマネジメントや拠出金制度等の創設

- 国及び事業者等の関係者の連携による、廃炉に関する知見・ノウハウの蓄積・共有や資金の着実な手当てを担う主体の創設

- 国及び事業者等の関係者による、商用炉以外の原子力施設の廃止措置の円滑化に資する連携・協働

(JPDR注や東海発電所など先行事例での知見の活用等)ⅱ)クリアランス対象物の再利用促進に向けた国及び事業者の取組

- クリアランス対象物の再利用のための実証、その安全性確認や再利用方法の合理化の推進

- クリアランス制度の社会定着に向けた、制度や安全面等に関する理解活動の強化

- 福井県嶺南Eコースト計画等のリサイクルビジネスの組成との協働やサポートの強化

(注)原子力機構の動力試験炉: Japan Power Demonstration Reactor

(出典)原子力関係閣僚会議「今後の原子力政策の方向性と行動指針」(2023年)

「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」(GX脱炭素電源法)による「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律」(再処理等拠出金法)の改正34により、使用済燃料再処理機構の名称は、使用済燃料再処理・廃炉推進機構に変更され、全国の廃炉の総合的調整、研究開発や設備調達等の共同実施、廃炉に必要な資金管理等の業務が追加されました。また、NuROが行うこれらの業務に要する資金に充てるため、原子力事業者に対し、廃炉拠出金の納付を義務付ける制度が創設されました(図 6-25)。

図 6-25 廃止措置の円滑化に向けた制度措置のイメージ

(出典)第37回総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会原子力小委員会資料1「原子力政策に関する直近の動向と今後の取組」(2023年)

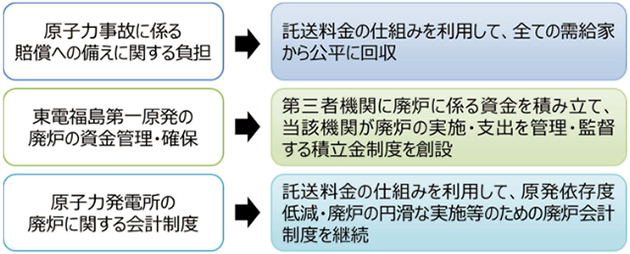

また、原子力発電には、事故炉廃炉の資金確保や原子力損害賠償のように、市場原理のみに基づく解決が困難な課題があります(図 6-26)。このような課題に対応するため、事故炉の廃炉を行う原子力事業者に対して、廃炉に必要な資金をNDFに積み立てることが義務付けられています。

図 6-26 自由化の下での財務・会計上の課題への対応の基本的な考え方

(出典)総合資源エネルギー調査会基本政策分科会電力システム改革貫徹のための政策小委員会「電力システム改革貫徹のための政策小委員会 中間とりまとめ」(2017年)を基に内閣府作成

コラム ~我が国の原子力発電所における廃止措置の実態~

東電福島第一原発事故後、運転期間を終えた施設等の多くが廃止措置に移行することを決定しています。原子力発電所のうち廃止措置計画が認可されているのは18基ありますが、原子炉周辺設備等を解体する第2段階注にあるのは6基です。そのうち、日本原子力発電株式会社(日本原子力発電)東海発電所及び中部電力株式会社浜岡原子力発電所1、2号機の廃止措置が進んでいます。

廃止措置自体は、放射性物質の取扱いを除くと基本的には解体撤去の実施が中心となりますが、発生する廃棄物の一時的な保管場所や、解体作業場の確保などを踏まえると解体場所や手順の検討も含めたプロジェクトマネジメントが重要となります。また、放射性廃棄物の量をできる限り減らすため、除染方法や汚染されていない箇所を正確に特定し、汚染箇所と分離する方法等について様々な工夫を行っており、発生した廃棄物自体も設備ごとに分類し、放射線量とともにコンテナで管理しています。さらに、今後廃止措置が本格化する発電所に対し、先んじて廃止措置を行う発電所から技術供与を行うなど、個々の発電所を超えた連携もされつつあります。

今後、第3段階となると、原子炉本体等の線量も高い主要な箇所を解体することとなります。そのときに備えてあらかじめ必要な作業を習得するために、ロボットの活用を試みたり、新規に適用する技術を使った作業については請負会社ではなく自社社員が実施する事例もあるなど、今後より困難となる作業に向けた取組も行われています。

廃止措置は、上述のとおり実効性のあるプロジェクトマネジメントが重要な上、技術の維持と継承のため、解体技術、処理処分技術のエンジニアなど幅広い分野での人材育成が必要となります。これらは廃止措置を進める会社が個々に取り組むのみならず必要に応じ連携して取り組むことが有効と考えられます。

また、解体作業の進捗等に伴い、放射性物質による安全上のリスクは段階的に大幅に減っていきます。現行では例えば、防災業務計画の策定、防災資機材の整備、防災訓練の実施について、稼働中の原子力施設についての規制と同じ規制が要求されていますが、プラントの安全上のリスクレベルに応じた最適な安全対策を講じていく考え方(グレーデッドアプローチ)は欧米諸国では既に広く採用され、合理的な廃止措置が進められており、我が国においてもより踏み込んだ形での適用が望まれます。

東海発電所 廃棄物管理の状況

(熱交換器等の解体物を収納した鉄箱の保管状況(鉄箱表面の線量率で概ね0.001mSv/h 以下))

(出典)日本原子力発電株式会社提供

注:廃止措置の工程は、一般的に解体工事準備期間(第1段階)、原子炉周辺設備等解体撤去期間(第2段階)、原子炉本体等解体撤去期間(第3段階)、建屋等解体撤去期間(第4段階)の4段階に区分

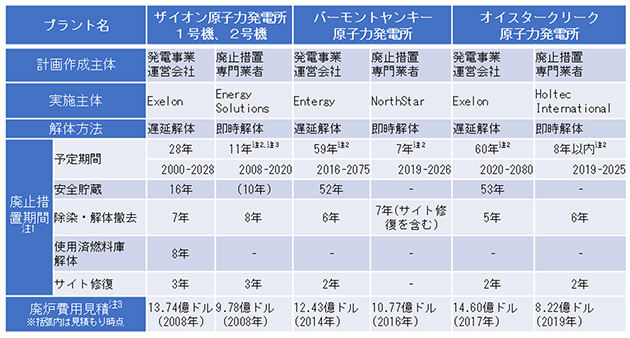

コラム ~米国における廃止措置をめぐるビジネス~

世界に存在する約420基の原子炉のうち約半数が、2050年までに廃止措置が開始されると予想されています35。全世界の廃止措置に係る費用の合計は数千億ドル以上かかる可能性があります36,37。我が国では、原子力施設を保有している電気事業者等が実施主体として廃止措置を実施していますが、廃止措置の実績が豊富にある米国においては、廃止措置を専門に実施するビジネスが成立しています。専門業者は、原子力施設に関連する規制対応から、除染、建屋解体、廃棄物の処理処分、敷地の除染、ライセンス終了手続に至るまでの廃止措置に係る一連の作業を一括して行うことが特徴です。また、発電事業の運営会社が積み立てた廃炉費用と実際の廃炉費用の差額が専門業者の利益になるため、運転を停止した原子力発電所を長期間保管することのリスクよりも、できるだけ早期に解体撤去することが増えてきています。

米国では、発電所で使われていた金属廃棄物を再利用する環境や低レベル放射性廃棄物の処分場が整備され速やかに廃棄物を処分できます。また、使用済燃料を原子炉建屋等とは独立した中間貯蔵施設を建設し保管することで、原子炉建屋等の解体撤去を早期に実施することができるなど、廃止措置を完了させる環境が整備されています

注1:廃止措置期間は、遅延解体は、安全貯蔵、除染・解体撤去、サイト修復(敷地内除染)までの期間。即時解体は、除染・解体撤去、サイト修復(敷地内除染)の期間

注2:使用済燃料を保管する特別中間貯蔵施設を除き、サイト部分開放で廃止措置完了

注3:発電事業運営会社(Exelon)から専門業者が廃止措置事業を引き継いだ年から起算

注4:使用済燃料保管管理費用を含む

(出典)各実施主体のPost-shutdown Decommissioning Activities Report(PSDAR)を基に内閣府作成

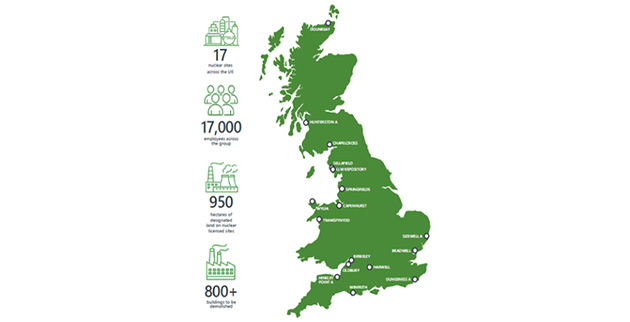

コラム ~海外事例:英国の発電所廃止措置~

英国での廃止措置は、電気事業者が責任を持つ日本とは異なり、原子力廃止措置機関(NDA: Nuclear Decommissioning Authority)が統轄し、NDAの監督の下で、サイト認可会社(運営管理者)が受託者として廃止措置活動を遂行しています注。NDAは、原子力施設の廃止措置と汚染浄化、放射性廃棄物の処分や長期管理等を統轄するために、2005年4月に設立されました。

英国では、商用発電炉が14サイトで32基(炭酸ガス冷却黒鉛減速炉(GCR)26基、改良型炭酸ガス冷却黒鉛減速炉(AGR)6基)、研究開発段階の発電炉が3サイトで4基(重水減速沸騰軽水冷却炉1基、高速増殖炉2基、AGR1基)の廃止措置が行われています(2024年3月末時点)。NDAが廃止措置を担っている17サイトには、英国初の原子力発電所のほか、研究センター、燃料関連施設、そして最大の放射性物質量と最も複雑な廃炉施設を有するセラフィールドが含まれています。以下に、GCRの廃止措置の例とAGRの閉鎖の状況について紹介します。

【GCRの廃止措置】

ブラッドウェル発電所では2基のGCRが廃止措置中です。いずれも1962年に商用運転を開始し2002年3月に閉鎖されました。他の商用GCRと同様に閉鎖の理由は経済性の低下であり、廃止措置は遅延解体方式です。現在、安全格納までの計画に対する承認を得ており、廃止措置プロセスを開始したところです。なお、2092年に廃止措置が完了する予定です。

【AGRの閉鎖】

ダンジネスB発電所では、10年間の運転期間延長の申請が承認され、廃止措置への移行は2018年から2028年に変更されていました。ところが、安全関連機器に、鋼材の腐食が広範に発生していたため系統機器の劣化の問題が認識され、2018年9月に運転を停止しました。英国原子力規制局は、運転再開の前に一連の補修を行うよう要求しましたが、対象となった機器と部位が広範であったため、当初の予想よりも期間が長くかかり、費用も多くかかるものとなったことから、2021年6月7日、運転再開は断念され、廃止措置に移行することとなっています。

(出典)NDA「Annual Report and Accounts 2022/23」(2022年)

注:2024年3月末時点で廃止措置を行っている17サイトはNDAが保有し、NDA及びNDA傘下組織が廃止措置の実施主体となっているが、運転中・建設中の一部発電所の廃止措置は所有者・運転者であるEDFエナジー社が責任を持つ

6-3 現世代の責任による放射性廃棄物処分の着実な実施

原子力の利用に伴い発生する廃棄物には放射性物質を含むものがあり放射性廃棄物と呼ばれます。人と環境に有害な影響を与えないように放射性廃棄物を管理・処分することは、原子力利用にとってとても重要です。原子力委員会の「原子力利用に関する基本的考え方」では、基本目標に、「放射性廃棄物は、現世代が享受した原子力による便益の代償として実際に存在していることに鑑み、現世代の責任として、原子力関係事業者等は、その処理・処分を着実に進める。また、処分場確保に向けて、発生者責任の原則の下、原子力関係事業者等の取組が着実に進むよう、国としても関与していくべきである。」と掲げています。原子力利用により放射性廃棄物を発生させた現世代の責任として、放射性廃棄物の処分を着実に進めていく必要があります。

(1)放射性廃棄物の処分の概要と安全確保

① 放射性廃棄物の処分の概要

現世代の責任として、放射性廃棄物の処分は、将来世代に負担を先送りしないとの認識を持つことが必要です。IAEAの安全要件38では、放射性廃棄物の発生は可能な限り抑制することとされており、廃棄物発生の低減、当初意図されたとおりの品目の再使用、材料のリサイクル、そして最終的に放射性廃棄物として処分する、という順序で検討されます。

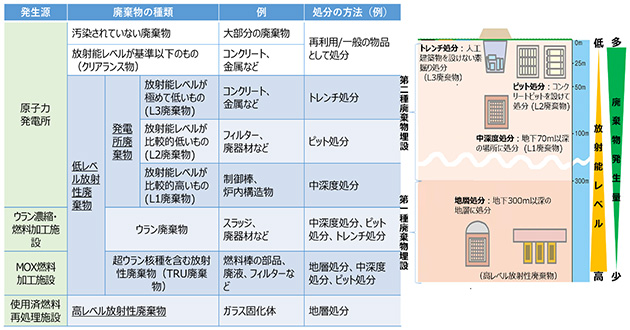

我が国でも、放射性廃棄物について、含まれる放射性核種の種類と量に応じて適切に区分した上で処分するという方針の下で、必要な安全規制等の枠組みの整備が進められています(表 6-7)。

表 6-7 放射性廃棄物等に係る制度状況

(出典)内閣府作成

放射性廃棄物は、高レベル放射性廃棄物と低レベル放射性廃棄物に大別され、それぞれの性質に応じた取組が進められています。また、放射線による障害の防止のための措置を必要としない放射能濃度のものについては、再利用又は一般の産業廃棄物として取り扱うことができる「クリアランス制度」の運用も行われています。

② 放射性廃棄物の処分の安全確保

我が国では、放射性廃棄物の処分事業を行おうとする者は、埋設の種類(図 6-27)ごとに原子力規制委員会の許可を受ける必要があります。

(注) TRU廃棄物とは、超ウラン核種(原子番号92のウランよりも原子番号が大きい元素)を含む放射性廃棄物

※図に示すほか、試験研究炉、核燃料物質使用施設、放射性同位元素使用施設等からも低レベル放射性廃棄物が発生する。図 6-27 放射性廃棄物の種類と処分方法

(出典)第43回原子力委員会資料第2号 内閣府「低レベル放射性廃棄物等の処理・処分を巡る動向等について」(2021年)、一般社団法人日本原子力文化財団「原子力・エネルギー図面集」等を基に内閣府作成

原子力規制委員会は許可を与えるに当たり、その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること、廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備が核燃料物質又は核燃料物質によって汚染されたものによる災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するもの及び廃棄物埋設施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること、を審査します。

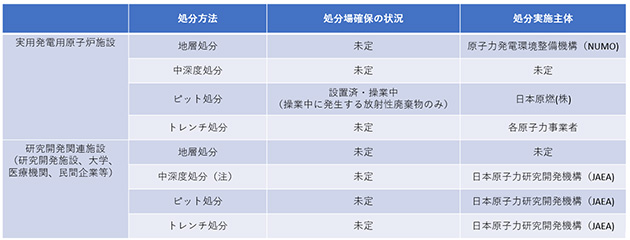

処分場確保の状況や実施主体は表 6-8のとおりです。現在操業している放射性廃棄物の処分場は、実用発電用原子力施設の操業中に発生した低レベル放射性廃棄物を処分する日本原燃株式会社(日本原燃)の浅地中ピット処分場だけです。

表 6-8 我が国における処分場確保の状況

(注)なお、研究施設等廃棄物のうち、一般的な地下利用に対して十分に余裕を持った深度(地表から50メートル以深)に処分する方法による処分(余裕深度処分39)が必要となる廃棄物については、今後の原子力利用の進捗等を踏まえつつ、その取扱いについて検討を進める。(「埋設処分業務の実施に関する基本方針」(2008年))

(出典)第3回原子力委員会資料1-2号 内閣府「原子力利用に関する基本的考え方 参考資料」(2023年)

(2)高レベル放射性廃棄物の処理・処分に関する取組と現状

① 高レベル放射性廃棄物の発生・処理・保管

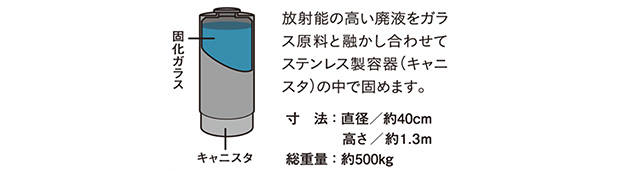

原子炉から取り出した使用済燃料の再処理に伴い発生する放射能レベルの非常に高い廃液を、ガラス原料と融かし合わせてキャニスタと呼ばれるステンレス製容器(図 6-28)の中で固めます。出来上がったガラス固化体は高レベル放射性廃棄物と呼ばれ、含有する放射性物質の崩壊熱により、製造直後の表面温度が200℃を超えるため、発熱量が十分小さくなるまで専用の貯蔵施設で30年から50年間程度保管されます。

図 6-28 ガラス固化体の例

(出典)資源エネルギー庁ウェブサイト「高レベル放射性廃棄物」

2024年3月末時点で、国内に保管されているガラス固化体は合計2,530本です(表 6-9)。このうち、日本原燃の高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターで保管されているガラス固化体は、我が国の原子力発電により生じた使用済燃料をフランス及び英国にて再処理した際に発生し、返還されたものです。2016年10月末までに両国から合計1,830本が返還されており、今後、更に英国から約300本の返還が予定されています。日本原燃の再処理施設で行われたアクティブ試験40の過程で製造されたガラス固化体(346本)については、再処理施設のガラス固化体貯蔵建屋に保管されています。

表 6-9 高レベル放射性廃棄物(ガラス固化体)の保管量(2024年3月末時点) 施設名 2024年3月末時点の保管量(本) 2024年度内の発生量又は受入量(本) 2024年3月末時点の総保管量(本) 備考 原子力機構

東海再処理施設354 0 354 廃止措置の過程で、施設に貯蔵されている廃液の固化を順次実施中 日本原燃再処理事業所 再処理施設 346 0 346 アクティブ試験の過程で製造されたもの 高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター 1,830 0 1,830 (内訳)

フランスから返還:1,310本

英国から返還:520本合計 2,530 0 2,530 - (出典)原子力機構「再処理廃止措置技術開発センター(週報)」、日本原燃「再処理工場の運転情報(月報)」、日本原燃「高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターの運転情報(月報)」を基に内閣府作成

② 高レベル放射性廃棄物の最終処分に向けた取組方針

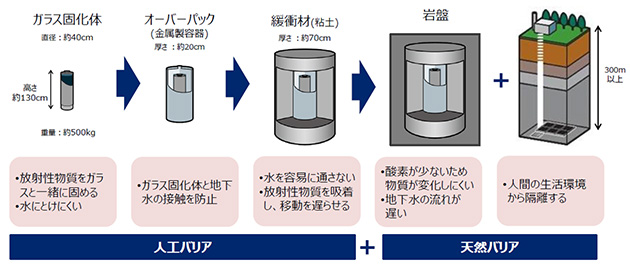

高レベル放射性廃棄物及び一部の低レベル放射性廃棄物(地層処分対象TRU41廃棄物)は、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」(最終処分法)により、地下300m以上深い安定した地層中に最終処分(地層処分)することとされています(図 6-29)。同法に基づき、最終処分事業の実施主体である原子力発電環境整備機構(NUMO42)が設立されるとともに、処分地の選定プロセスが定められました。2023年4月に「特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針」の改定が閣議決定され、最終処分の実現に向け、政府一丸となって、かつ政府の責任で取り組んでいくことが示されました。また、同基本方針では「今後の技術その他の変化の可能性に柔軟かつ適切に対応する観点から、基本的に最終処分に関する政策や最終処分事業の可逆性を担保すること」とされています。

最終処分に必要な費用については、2000年以降、廃棄物発生者である発電用原子炉設置者等から処分実施主体であるNUMOへ納付され、その拠出金は、公益財団法人原子力環境整備促進・資金管理センターにより資金管理・運用されています。

図 6-29 地層処分の仕組み

(出典)NUMO「高レベル放射性廃棄物の最終処分に関する対話型全国説明会説明資料」(2023年)

③ 高レベル放射性廃棄物の最終処分事業を推進するための取組

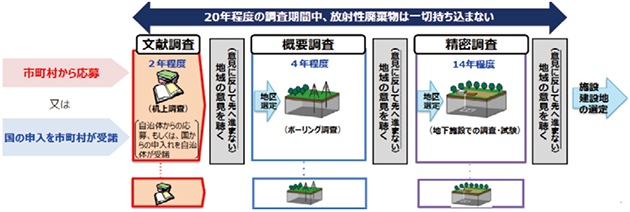

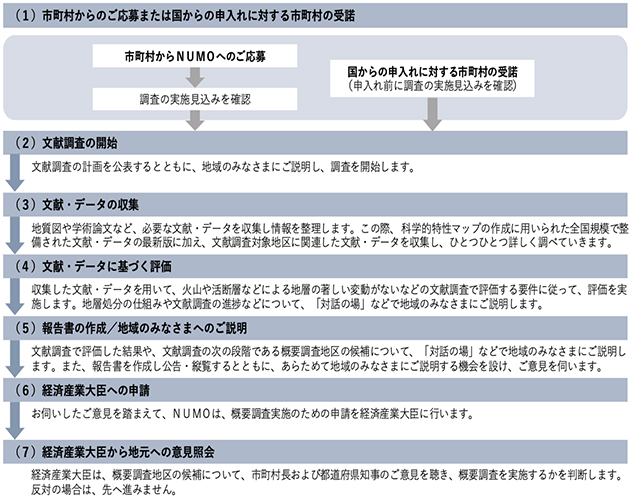

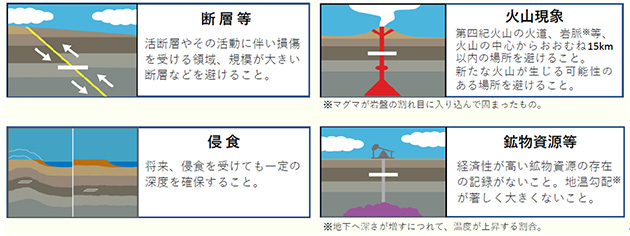

高レベル放射性廃棄物の処分地選定に当たっては、既存の文献により過去の地震の履歴等を調査する「文献調査」、ボーリング等により地上から地下の状況を調査する「概要調査」、地上からに加え地下施設を設置した上で地下環境を詳細に調査する「精密調査」といった段階的な調査を行うことが最終処分法により定められています(図 6-30)。

図 6-30 処分地選定のプロセス

(出典)NUMO「高レベル放射性廃棄物の最終処分に関する対話型全国説明会説明資料」(2023年)

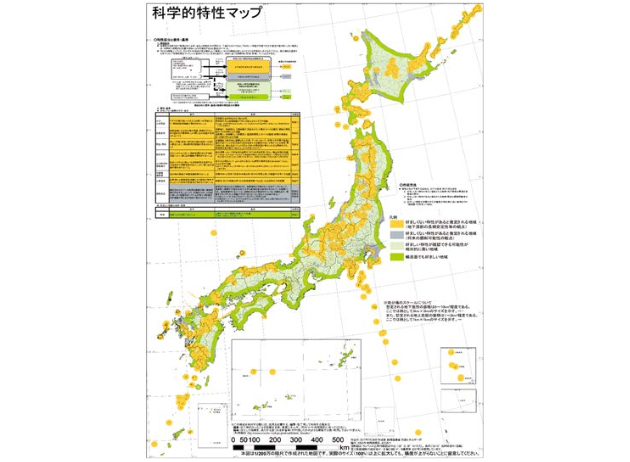

経済産業省は2017年7月に、地層処分の仕組みや日本の地質環境等について分かりやすく示すため、客観的なデータに基づいて、火山や断層といった地層処分に関して考慮すべき科学的特性を4色の色で塗り分けた「科学的特性マップ」(図 6-31)を公表しました。科学的特性マップの公表以降、経済産業省及びNUMOによって対話型全国説明会が実施されています。こうした活動の結果、地層処分に関心を持ち、自主的に勉強や情報発信に取り組むグループ(NPO43や経済団体等)が、2024年2月時点で、全国で約180団体にまで増えてきています。引き続き、対話活動を通じて、地域理解に取り組むとともに、全国のできるだけ多くの地域で地層処分事業について関心を持っていただき、文献調査を実施できるよう、全国での対話活動が継続されています44。

図 6-31 科学的特性マップ

(出典)資源エネルギー庁「科学的特性マップ」

このような中、北海道の寿都町、神恵内村において、文献調査が2020年11月から実施されており、NUMOは2021年3月に「NUMO寿都交流センター」及び「NUMO神恵内交流センター」を開設しました。同年4月から寿都町と神恵内村でそれぞれ「対話の場」を開催し、地層処分事業のリスクと安全対策、文献調査の進捗状況等について説明と対話を行っています。2024年2月には、NUMOより、寿都町及び神恵内村の文献調査報告書案が経済産業省の審議会に報告され公表されました。また、参加者の意向を最大限尊重するとともに、頂いた意見を踏まえて、勉強会や視察見学会の開催など、地層処分について多くの住民の方に知っていただく機会を作りながら、着実に対話活動を行っています。2023年6月には、長崎県対馬市で処分場の誘致(推進・反対)に関する計8件の請願が市議会に提出されました。同年9月12日、対馬市議会は、受入れの促進を求める請願を賛成多数で採択しましたが、最終的には市長の判断により、同年9月27日に文献調査を受け入れない意向が表明されました45。 文献調査は、段階的な調査における最初の調査で、地域固有のデータ等に基づき評価していく法令上のプロセスとなっています。文献調査の流れは図 6-32のとおりです。

図 6-32 文献調査の流れ

(出典)NUMO「地層処分に関する文献調査について」(2023年)を基に内閣府作成

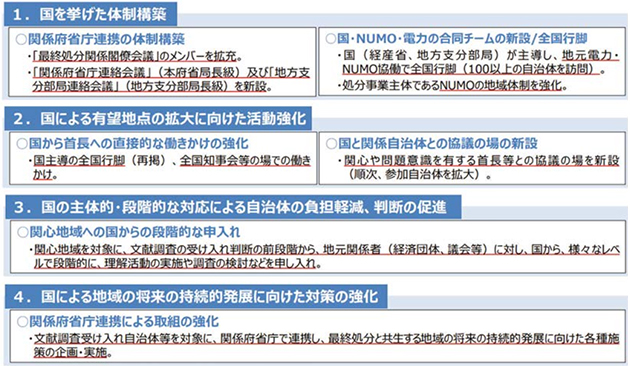

我が国は、2023年2月に閣議決定された「GX実現に向けた基本方針」において、文献調査受入れ自治体等に対する国を挙げての支援体制の構築、実施主体であるNUMOの体制強化、国と関係自治体との協議の場の設置、関心地域への国からの段階的な申入れ等の具体化を進める方針を示しています。また、NUMOは、2018年11月に「包括的技術報告:我が国における安全な地層処分の実現-適切なサイトの選定に向けたセーフティケースの構築-(レビュー版)」を公表しました。日本原子力学会特別専門委員会及び経済開発協力機構原子力機関(OECD/NEA46)によるレビューを受け、技術的な信頼性を確認しています。包括的技術報告書は、サイト調査の進め方、安全な処分場の設計・建設・操業・閉鎖、さらに、閉鎖後の長期間にわたる安全性確保に関し、これまで蓄積されてきた科学的知見や技術を統合し、サイトを特定しない一般的なセーフティケース47として説明したものであり、今後事業の進展に応じて作成するサイト固有のセーフティケースの基盤として活用していくとされています。

最終処分の実現に向けた各国の取組を加速するため、国際協力を強化していく必要があります。2019年6月のG20軽井沢大臣会合での合意に基づき、世界の主要な原子力利用国政府が参加する「最終処分国際ラウンドテーブル」が立ち上げられました。2020年8月には、OECD/NEAにより政府の役割や各国の対話活動の知見・経験・好事例、研究開発協力の方向性等が盛り込まれた報告書が公表されています。最終処分国際ラウンドテーブルの報告書で掲げられた、研究開発で国際協力を強化すべき分野の具体化に向けた議論をする場として、2022年11月に、地層処分研究開発における地下研究所共同利用に関する NEA-METI48国際ワークショップが開催されました。また原子力機構では、幌延深地層研究センター地下研究施設を活用した幌延国際共同プロジェクトを2023年より開始しました。幌延国際共同プロジェクトは、2028年度末までを限度として実施する予定です。

④ 高レベル放射性廃棄物の処理・処分に関する研究開発

原子力機構では、高レベル放射性廃液のガラス固化施設の開発、運転を行い、ガラス溶融炉の改良等の技術開発を進め、運転技術、保守技術等を蓄積しています。また、日本原燃は、現行のガラス溶融炉でのトラブル対処で得た情報や知見を反映させた新型ガラス溶融炉の開発やガラス素材の開発を進め、実機への導入判断に向けた検討を行っています。

地層処分に関しては、NUMOにおいて、処分事業の安全な実施、経済性及び効率性の向上等を目的とする技術開発が行われています。また、原子力機構等の関係機関により、基盤的な研究開発が行われています。

原子力機構では、幌延深地層研究センターにおいて、「令和2年度以降の幌延深地層研究計画」に基づき堆積岩を対象とした研究開発を進めており、深地層を体験・理解するための貴重な場として見学会等も実施しています。また、岐阜県土岐市の東濃地科学センターにおいて、地質環境の長期安定性に関する研究開発を実施しているとともに、茨城県東海村の核燃料サイクル工学研究所において、設計・評価に活用する評価モデルやデータベース等の技術基盤整備に関する研究開発を実施しています。なお、結晶質岩を対象とした岐阜県瑞浪市の研究施設は2019年度末で調査研究を終了し、2022年1月に地下施設の埋め戻し及び地上施設の撤去が完了しました。2024年3月末時点では、埋め戻し後の地下水の環境モニタリング調査等を実施しています。

高レベル放射性廃棄物等の地層処分に関する研究は、地質環境調査・評価技術、工学・設計技術、処分場閉鎖後の長期安全性を確認するための安全評価技術等の多岐にわたる分野の技術を統合し、重複を避け効率的かつ効果的に実施する必要があります。2023年3月に、「地層処分研究開発に関する全体計画(令和5年度~令和9年度)」が資源エネルギー庁の地層処分研究開発調整会議から公表されました。同計画では今後5年間で取り組むべき研究開発に関する基本的な考え方と進め方が定められています。

地層処分の規制に関しては、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針」(2015年5月閣議決定)で、「原子力規制委員会は、概要調査地区等の選定が合理的に進められるよう、その進捗に応じ、将来の安全規制の具体的な審査等に予断を与えないとの大前提の下、概要調査地区等の選定時に安全確保上少なくとも考慮されるべき事項を順次示すことが適当である。」とされています。これを受けて、原子力規制委員会は、2022年7月まで実施したパブリックコメントも踏まえて、同年8月の原子力規制委員会において、「特定放射性廃棄物の最終処分における概要調査地区等の選定時に安全確保上少なくとも考慮されるべき事項」(図 6-33)を決定しました。

図 6-33 「考慮事項」の概要

(出典)NUMO「地層処分レポート」(2022年9月号)

⑤ 最終処分のプロセス加速化のための検討状況

最終処分の実現に向け、全国各地での対話活動等と並行し、文献調査の実施地域の拡大を目指し、審議会等において、更なる取組の方向性について議論を重ねてきました。これに加えて、2022年末の「GX実行会議」及び「最終処分関係閣僚会議」を踏まえ、政府全体での連携体制の構築など更なる取組の具体化を進めるため、関係府省と検討・調整を実施してきました。2023年4月28日開催の最終処分関係閣僚会議(第9回)では、高レベル放射性廃棄物の最終処分の実現に向けた政府を挙げた取組の強化を盛り込んだ、最終処分法に基づく「特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針」の改定が議論され、同日に閣議決定されました。なお、同年2月14日に最終処分法に基づき意見を求められた原子力委員会は同年2月28日に妥当なものと認めると答申しています。

「特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針」の概要は図 6-34のとおりです。

図 6-34 「特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針」改定のポイント

(出典)第5回原子力委員会資料3-1号 経済産業省「高レベル放射性廃棄物の最終処分の実現に向けた政府を挙げた取組の強化について」(2023年)

コラム ~海外事例:カナダにおける高レベル放射性廃棄物地層処分計画~

カナダでは、使用済燃料は廃棄物とみなされ、「核燃料廃棄物」と呼ばれています。現在、既存の原子炉施設や研究所で安全に保管されていますが、再処理せずに高レベル放射性廃棄物として処分する方針です。このため、「適応性のある段階的管理」(APM: Adaptive Phased Management)と呼ばれる長期管理アプローチが2007年に決定されています。APMは、最終的には地層処分を目指すものですが、当面(約60年間)、原子力発電所サイト内貯蔵や集中中間貯蔵を実施するというものです。

APMは、技術的手法(何を建設するか)と管理手法(それを達成するために人々とどのように協力するか)の両方とされています。技術的手法は、使用済燃料を安全に封じ込めて隔離するために、適切な岩盤に地層処分場を建設することです。管理手法は、市民参加と継続的学習に支えされた段階的かつ適応的な意思決定が含まれます。また、使用済燃料を現在保管している施設から処分場まで安全に確実に輸送する体制も整備することとしています。さらに、このプロジェクトには、サイト又はその近くに設立される専門技術センターの計画も含まれています。最初は、安全性と地域社会の福祉に焦点を当てた数年にわたるサイトのテストと評価をサポートします。最終的には、全カナダ及び国際的な知識共有の拠点となる見込みです。

地層処分実施主体であるカナダ核燃料廃棄物管理機関(NWMO)は、2010年5月に地層処分場の選定手続を公表し、選定が開始されました。NWMOはサイト選定を進める上で守るべき行動原則を定め、プロジェクトに関与する自治体の長期的福祉又は生活の質の向上を目指しました。22の自治体が処分事業へ関心を表明しましたが、NWMOによる初期スクリーニングが行われ、2014年から21の自治体での現地調査が開始されました。2020年1月には、候補地域が2自治体(イグナス・タウンシップ、サウスブルース自治体)に絞り込まれ、現地調査が継続されています注。注:NWMO, Implementing Adaptive Phased Management 2023-27

(出典)資源エネルギー庁「諸外国における高レベル放射性廃棄物の処分について(2023年版)」

(3)低レベル放射性廃棄物の処理・処分に関する取組と現状

① 低レベル放射性廃棄物の発生・処理

低レベル放射性廃棄物は、発生源別に分類されています。具体的には、原子力発電所から発生するもの(発電所廃棄物)、再処理施設、MOX燃料加工施設から発生するもの(TRU廃棄物)、ウラン濃縮施設、ウラン燃料加工施設から発生するもの(ウラン廃棄物)、大学、研究所、医療機関等における原子力のエネルギー利用、放射線利用、関連する研究開発から発生するもの(研究施設等廃棄物49)に分類されています。

原子力施設等の運転、廃止措置に伴い、様々な廃棄物が気体状、液体状、固体状で発生します。気体状の廃棄物(放射性気体廃棄物)は、放射性物質の濃度に応じて、放射能が減衰した後、高性能フィルタで放射性物質を取り除き、排気中の放射性物質濃度が規制基準値以下であることを確認した上で大気中に放出します。液体状の廃棄物(放射性液体廃棄物)は、ろ過、脱塩、あるいは蒸発濃縮処理を行います。濃縮廃液はドラム缶にセメント固化し、放射性固体廃棄物として処理します。蒸発させた蒸気を凝縮した蒸留水や放射性物質の濃度が極めて低いものについては、再利用、あるいは放射性物質濃度が規制基準値以下であることを確認した上で施設外に放出します。固体状の廃棄物(放射性固体廃棄物)は、可燃性、難燃性、不燃性に仕分を行い、これら廃棄物の性状により、焼却処理、圧縮処理、溶融処理、セメント充填固化処理等の減容・安定化処理後、ドラム缶等に詰めます。

一方で、廃止措置等によって発生する蒸気発生器や給水加熱器等の大型金属廃棄物は、現状、国内に処理施設等を有さず処理が困難な状況となっています。そのため、関連する国際条約や再利用に係る海外の実例等を踏まえ、相手国の同意を前提に有用資源として安全に再利用される等の一定の基準を満たす場合に限り例外的に輸出することが可能となるよう必要な輸出規制の見直しが進められました。2022年12月、例外的に輸出の承認を行えるように「放射性廃棄物の輸出確認証の交付要領」等の制度改正が行われ2023年1月から運用が可能となりました。2023年11月、制度改正以降初めて、大型機器の金属キャスク6基がリサイクル処理のため米国に輸出されました。2023年12月、キャスクは米国エナジーソリューションズに引き渡され、今後、同社の責任の下にリサイクルされます。

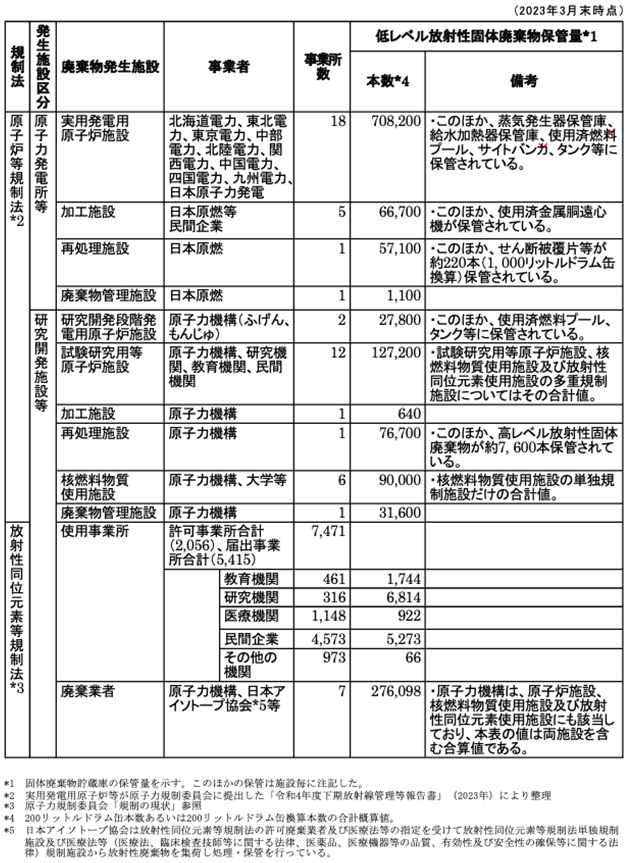

② 低レベル放射性固体廃棄物の保管

ドラム缶等に詰められた放射性固体廃棄物は各原子力施設等で保管されます。2023年3月末時点の我が国における低レベル放射性固体廃棄物の保管状況は表 6-10のとおりです。

原子力発電所等については、原子力発電所で約708,200本(200リットルドラム缶換算値、以下同様)、加工施設(ウラン濃縮施設、ウラン燃料加工施設)で約66,700本、再処理施設で約57,100本、廃棄物管理施設では1,100本、それぞれ保管されています。

研究開発施設等については、原子炉等規制法施設で約353,900本が、「放射性同位元素等の規制に関する法律」(放射性同位元素等規制法)による規制を受ける施設では約290,900本が、それぞれ保管されています。

表 6-10 低レベル放射性固体廃棄物の保管状況

(地層処分相当低レベル放射性廃棄物と想定されるものを含む)

(出典)実用発電用原子炉設置者等が原子力規制委員会に提出した「令和4年度下期放射線管理等報告書」(2023年)、原子力規制委員会「規制の現状」を基に内閣府作成

③ 低レベル放射性固体廃棄物の処分

低レベル放射性廃棄物の発生源、性状等は幅広く、含まれる放射性核種の種類と量に応じて、主にトレンチ処分、ピット処分、中深度処分に適切に区分して処分されます(図 6-27)。発電所廃棄物等の処分実施主体は原子力事業者等50、研究施設等廃棄物の処分実施主体は原子力機構となっています。

トレンチ処分とは、放射能レベルが極めて低い廃棄物を、浅地中に定置して覆土する処分方法です。原子力機構は、動力試験炉(JPDR)の解体で発生した極低レベルのコンクリート廃棄物を対象に、敷地内でトレンチ処分の埋設実地試験を行っています。 1997年までの埋設段階終了後、埋設地の巡視点検等を行う保全段階の管理を2025年まで継続する予定です(図 6-35)。また、日本原子力発電は、東海発電所の解体に伴い発生する極低レベル放射性廃棄物を発電所敷地内でトレンチ処分する計画で、原子力規制委員会による審査が進められています。

図 6-35 原子力機構の埋設実地試験における埋設段階(左)及び保全段階(右)の様子

(出典)原子力機構ウェブサイト「埋設実地試験」

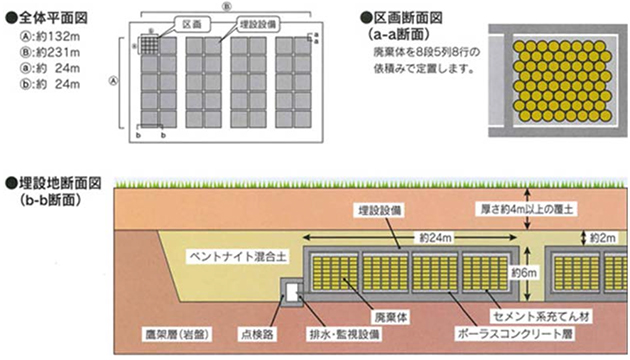

ピット処分とは、放射能レベルの比較的低い廃棄物を、浅地中にコンクリートピット等の人工構築物を設置して埋設する処分方法です(図 6-36)。

原子力発電所の運転に伴い発生するものは、各原子力発電所で固化処理された後、青森県六ヶ所村の日本原燃低レベル放射性廃棄物埋設センターに運ばれます。同センターの1号埋設施設では、濃縮廃液、使用済樹脂、焼却灰等をドラム缶に収納し、セメント等で固めた廃棄体(均質固化体)を、2号埋設施設では、雑固体廃棄物(金属、プラスチック類、保温材、フィルタ類等)をドラム缶に収納し、モルタルで固めた廃棄体(充填固化体)を対象として受け入れており、2024年3月末時点で、ドラム缶換算で合計約36万本の廃棄体を埋設しています(表 6-11、図 6-37)。今後、廃止措置等の進展に伴い発生する放射性廃棄物については、まだその処分の道筋が定まっていないため、今後の課題となっています。

図 6-36 低レベル放射性廃棄物埋設設備の構造(1号埋設設備)

(出典)日本原燃ウェブサイト「埋設事業の構造」

表 6-11 日本原燃における低レベル放射性廃棄物のピット処分量(2024年3月末時点) 2023年3月末時点の累積埋設量(本) 2023年度の受入量(本) 2023年度の埋設量(本) 2024年3月末時点の 累積埋設量(本) 1号埋設施設 149,803 7,024 6,824 156,627 2号埋設施設 195,112 5,000 5,760 200,872 合計 344,915 12,024 12,584 357,499 (出典)日本原燃ウェブサイト「低レベル放射性廃棄物埋設センターの運転情報(日報)」を基に内閣府作成

(注)写真左から1号埋設施設、2号埋設施設

図 6-37 日本原燃における低レベル放射性廃棄物埋設地

(出典)日本原燃ウェブサイト「埋設事業の概要」

中深度処分とは、放射能レベルの比較的高い廃棄物を、地表から深さ70m以上の地下に設置された人工構造物の中に埋設する処分方法です。我が国ではまだ実施されておらず、具体的な管理の内容については、今後検討することとされています。

研究開発施設等廃棄物については、国が2008年に策定した「埋設処分業務の実施に関する基本方針」に基づき、原子力機構は、「埋設処分業務の実施に関する計画」(2009年11月策定、2019年11月最終変更)において、埋設処分業務の対象とする放射性廃棄物の種類及びその量の見込み等を示しています。また、原子力機構は、バックエンドロードマップ(図 6-23)において、研究施設等廃棄物の埋設事業は放射能レベルの低いトレンチ処分及びピット処分から優先的に進め、第2期(2029年度から2049年度まで)での本格化を目指すとしています。この方針に基づき、処分場所の立地対応を進めるとともに、様々な種類の放射性核種が含まれる研究炉廃棄物中の放射能評価手法の確立に向けた検討等を進めています。

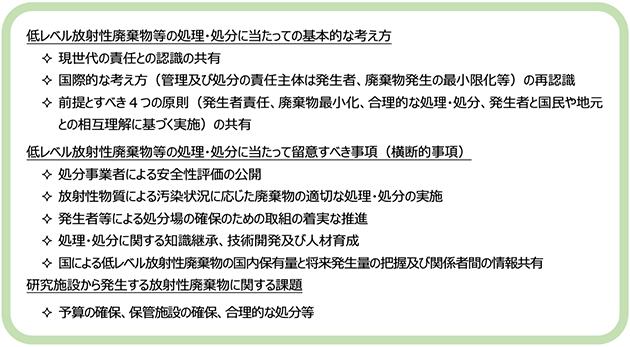

また、原子力委員会は2021年12月に見解を取りまとめ、低レベル放射性廃棄物の処理・処分に当たっての基本的な考え方や、低レベル放射性廃棄物等の処理・処分に当たって留意すべき事項等を示しました(図 6-38)

図 6-38 「低レベル放射性廃棄物等の処理・処分に関する考え方について(見解)」の概要

(出典)原子力委員会「低レベル放射性廃棄物等の処理・処分に関する考え方について(見解)」(2021年)を基に内閣府作成

④ 低レベル放射性廃棄物処分の規制

原子力規制委員会は、ウラン廃棄物を含む全ての原子力施設から発生する廃棄物を対象とした第二種廃棄物埋設(浅地中処分(ピット処分及びトレンチ処分)及び中深度処分)の規制基準を2021年10月までに整備しました。なお、中深度処分に関しては、2022年4月に、第二種廃棄物埋設の廃棄物埋設地に関する審査ガイド(中深度処分の廃棄物埋設地に関する審査ガイド)の一部改正が行われました。また、中深度処分の廃棄物埋設地の設計プロセスに係る審査ガイド案については、立地条件や詳細な施設設計が明らかになった時点で策定することになっています。

研究施設等廃棄物については、発生源は多岐にわたることから、発生する放射性廃棄物の処分事業を規制する法律も原子炉等規制法、放射性同位元素等規制法、医療法等51にまたがり、複数の許可が必要となります。2017年4月の放射性同位元素等規制法の改正により、許可届出使用者及び許可廃棄業者は、特例として、放射性同位元素等の廃棄を原子炉等規制法に基づく廃棄事業者に委託できることとされ、原子炉等規制法と放射性同位元素等規制法の間で処理・処分の合理化が図られました。また、原子力機構が保管している放射性廃棄物の中には、放射性物質で汚染された鉛等が混入しているものがあり、放射性廃棄物に含まれる重金属等の有害物質は、現時点ではどのような法令に基づき規制を行うか明確になっていないことから、安全規制の在り方について検討が行われています。

(4)クリアランス

① クリアランス制度

原子力施設等の廃止措置に伴って発生する廃材等の大部分は、放射性物質によって汚染されていないものか、放射能濃度が極めて低く、人の健康への影響がほとんどないことから「放射性物質として扱う必要がないもの」です(表 6-7)。このうち、後者については「クリアランス制度」が適用されます。クリアランス制度とは、放射能濃度が基準値以下であることを原子力規制委員会が確認したものを、原子炉等規制法による規制から外し、再利用又は一般の産業廃棄物として処分することができる制度です。2020年8月にクリアランスに係る規則の改正により、全ての原子力施設から発生する資材及び廃棄物(ウラン廃棄物については金属くずのみ)がクリアランス制度適用の対象となりました。さらに、2021年10月の規則改正により、金属くず以外のウラン廃棄物についてもクリアランスの対象に追加されました。

② クリアランスの実績

我が国では、これまで、原子力発電所、加工施設、一部の核燃料物質使用施設等の運転及び廃止措置・解体により発生した金属くず、コンクリート破片等にクリアランス制度が適用されています。2024年3月時点で、原子力施設から発生した金属3315.1tとコンクリート3,866tがクリアランスされており、その一部は再利用されています(図 6-39、表 6-12)。これまでのところ、我が国では、クリアランス制度が社会に定着するまでの間は、電気事業施設や発電所内の施設で再利用するなど、電気事業者等が自主的に再利用先を限定することで、市場に流通することがないよう運用されています。今後、廃止措置の本格化に伴いクリアランス物の発生量の増加が見込まれる中、廃止措置の円滑な推進や資源の有効利用のため、再利用先の拡大とともに、クリアランス制度が社会に定着することが必要です。原子力規制庁は、2020年3月から「クリアランスの測定及び評価の不確かさに関する事業者との意見交換会」を開催しており、不確かさの取扱いについて理解を深め規制上の検討に役立てるための具体的な議論を行っています。

なお、放射性同位元素等規制法に基づく放射性同位元素の使用施設等から発生する放射性廃棄物についてもクリアランス制度が適用されていますが、実績はありません。

図 6-39 クリアランスされた金属等の再利用実績例

(出典)第22回総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会原子力小委員会資料8 資源エネルギー庁「着実な廃止措置に向けた取組」(2021年)

表 6-12 クリアランスされた金属等の再利用実績例 施設名 クリアランスとして認められた量[t] 主な利用先 東海発電所 約400 ベンチ、テーブル、ブロック等

(電力会社で使用中、関係省庁等で展示中)浜岡原子力発電所 約2,247 側溝用蓋(発電所構内等) 島根原子力発電所1,2号機 確認中(約939) (原子力規制委員会の確認中) 大飯発電所1,2号機 約70 弁(大飯発電所3、4号機で利用) JAEA 原子力科学研究所 約3,870

(コンクリートがら)盤材等(施設構内) JAEA 人形峠環境技術センター 約75 テーブル、ベンチ

(見学坑道の花壇、正門警備所前広場)JAEA 新型転換炉原型炉ふげん 約526 車止め等 敦賀発電所1号炉 測定・評価方法認可申請中 (原子力規制委員会へ認可申請中) (出典)原子力規制委員会ウェブサイト「クリアランス制度の実績」、中部電力ウェブサイト「浜岡原子力発電所1、2号機 廃止措置に伴い発生したクリアランス金属の再利用について~クリアランス金属をグループ会社においても再利用します~」、関西電力株式会社「大飯発電所3,4号機におけるクリアランス金属の再利用について」、原子力機構「「ふげん」廃止措置の進捗状況」(2023年)を基に内閣府作成

脚注

- 本章では東電福島第一原発の解体撤去作業を「廃炉」と呼ぶ

- Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilitation Corporation

- 圧力容器を支えるコンクリート構造物

- Advanced Liquid Processing System

- 2015年2月策定、2024年3月改定

- ALPS処理水の海洋放出については、第6章6-1(2)⑥「処理水対策」を参照

- 原子炉建屋周辺の建屋同士を隣接して建設する際に生じる外壁間の50~100㎜の隙間

- 各建屋内の機器、配管等から床に漏れた水(床ドレン)の収集を目的として設置されたタンク

- Primary Containment Vessel

- Control Rod Drive Mechanism

- 遠隔操作機器・装置の開発実証

- 格納容器内外の貫通口(ペネトレーション)の略

- 廃炉等技術の研究開発の企画、調整及び管理を行うNDF廃炉等技術委員会の下に2023年2月設置

- 海洋放出時点で、タンクに保管している水のトリチウムの濃度は約15万~約250万Bq/L(加重平均73万Bq/L)であり、1,500Bq/Lまで希釈するためには、約100倍~約1,700倍(加重平均約500倍)の希釈が必要となる

- 告示濃度限度の40分の1であり、世界保健機関(WHO)の飲料水水質ガイドラインの7分の1程度。なお、告示濃度限度とは、原子炉等規制法に基づく告示に定められた、放射性廃棄物を環境中へ放出する際の基準。当該放射性廃棄物が複数の放射性物質を含む場合は、それぞれの放射性物質の核種の告示濃度限度に対する当該核種の放射性廃棄物中の濃度の比について、その総和が1未満(告示濃度比総和1未満)となる必要がある

- ALPS処理水を100倍以上に希釈することで、希釈後のトリチウム以外の告示濃度比総和は、0.01未満となる

- 原子力発電所ごとに設定された通常運転時の目安となる値(規制基準値を大幅に下回る値)

- International Atomic Energy Agency

- IAEAの取組については第6章6-1(3)③「国際社会との協力」を参照

- Collaborative Laboratories for Advanced Decommissioning Science

- Fukushima Institute for Research, Education and Innovation

- https://www.iaea.org/sites/default/files/iaea_comprehensive_alps_report.pdf

- https://www.meti.go.jp/english/earthquake/nuclear/decommissioning/index.html

- https://www.mofa.go.jp/mofaj/dns/n_s_ne/page6_000881.html

- https://www.youtube.com/watch?v=jC97pas4KSg

- 米国では、事故炉ではない核開発用原子炉に適用した廃止措置を密閉管理と呼んでいる例がある

- IAEA, Decommissioning of Facilities, No. GSR Part 6, 2014.

- 資料編5(1)「我が国の原子力発電所の状況(2024年3月時点)」を参照

- Integrated Review Service for Radioactive Waste and Spent Fuel Management, Decommissioning and Remediation

- 第8章8-3(3)「原子力機構の研究開発施設の集約化・重点化」を参照

- Nuclear Reprocessing and Decommissioning facilitation Organization of Japan

- 第6章6-2(4)「廃止措置の円滑化に向けた国の方針」を参照

- 第6章6-3(4)「クリアランス」を参照

- 第2章2-2(3)⑦「使用済燃料の再処理に関する取組」を参照

- https://www.iaea.org/bulletin/meeting-the-challenges-of-decommissioning

- https://www.iaea.org/bulletin/nuclear-decommissioning-market-set-to-boom

- https://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/nuclear-wastes/decommissioning-nuclear-facilities.aspx

- IAEA, Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards, IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 3, 2014.

- 「余裕深度処分」は、「核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則」において、「中深度処分」(地表から深さ七十メートル以上の地下に設置された廃棄物埋設地において放射性廃棄物を埋設の方法により最終的に処分することをいう)に改正

- 再処理工場では操業開始前に段階的に試験運転を行っており、アクティブ試験は通水作動試験や化学試験、ウラン試験という段階的な試験の一環として操業前の最終段階の試験として実施するもの

- TRans Uranic waste:超ウラン核種(原子番号92のウランよりも原子番号が大きい元素)を含む放射性廃棄物

- Nuclear Waste Management Organization of Japan

- Non-Profit Organization

- 第5章5-2(2)「国による情報発信やコミュニケーション活動」を参照

- 2024年4月には佐賀県玄海町議会で文献調査の受け入れを求める請願が採択され、5月1日には国が文献調査実施の申し入れを実施。5月10日、玄海町長は、文献調査を受け入れる意向を表明

- Organization for Economic Co-operation and Development/Nuclear Energy Agency

- 処分場の安全性が確かなものであることを科学技術的な論拠や証拠を多面的に駆使して説明した一連の文書

- Ministry of Economy, Trade and Industry:経済産業省

- JAEAの再処理施設から発生するもの、JAEA及び民間のウラン燃料加工施設から発生するものを含む

- 操業中の発電所から発生する放射性廃棄物の処分については、日本原燃がピット処分を実施中

- 「医療法」、「臨床検査技師等に関する法律」、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」及び「獣医療法」

| < 前の項目に戻る | 目次に戻る | 次の項目に進む > |