第5章 原子力利用の前提となる国民からの信頼回復

5-1 理解の深化に向けた方向性と信頼回復

東京電力株式会社福島第一原子力発電所(東電福島第一原発)事故は、福島県民を始め多くの国民に多大な被害を及ぼし、13年が経過した現在でも依然として国民の原子力への不信・不安が根強く残っています。信頼回復には、コンプライアンスを遵守し、ルール違反を起こさず、不都合な情報も隠ぺいしないことが重要であることは言うまでもありません。

原子力委員会の「原子力利用に関する基本的考え方」(2023年2月改定)では、基本目標として「原子力関連機関は、科学の不確実性やリスクにも十分留意しながら、情報を発信する側と情報を受け取る側の双方向の対話等をより一層進めるとともに、科学的に正確な情報や客観的な事実(根拠)に基づく情報を提供する取組を推進する。」としています。

国や事業者を始めとする原子力関係機関は、国民からの信頼回復が原子力利用の大前提であることを肝に銘じて、国民の理解を深めるために必要なあらゆる取組をより一層充実させていく必要があります。

(1) 理解の深化に向けた方向性と信頼回復

東電福島第一原発事故の政府事故調報告書では、平時の情報提供の在り方も含め、事故の状況や放射線の人体への影響等についての政府や東京電力株式会社(東京電力)の情報提供方法や内容に多くの課題があったことが指摘されました。これらは、国民の原子力に対する不信・不安を招く主原因の一つとなったと考えられています。国や事業者の原子力関連等機関は、国民と真摯に向き合い、全国及び全世代に向けて、理解を深めるために必要なあらゆる取組をより一層充実させ、継続して信頼回復に努めていかなければなりません。

そのためには、科学の不確実性やリスクにも十分留意しながら、双方向の対話や広聴等のコミュニケーション活動をより一層進め、国民の関心に応えていく必要があります。また、東電福島第一原発事故以降、我が国における原子力利用は、原子力発電施設の立地地域に限らず、これまで電力供給の恩恵を受けてきた消費地を含めて国民全体の問題として捉えられるようになった面があるとも言われています。情報源や情報内容が多様化する中、科学的に正確な情報や客観的な事実(根拠)に基づく情報を体系的に整え、国民が自らの関心に応じて情報を取捨選択できるようにする必要があります。こうして理解を深めた上で一人一人が「じぶんごと」という認識を持ちつつ、自らの意見を形成していけるような環境の整備を進めることが求められます。特に、国や事業者が新たな政策や取組を実施する際には、それらのメリットを紹介するだけでなく、新たに生じる可能性のある課題にも目を向けた包括的な情報発信や国民とのコミュニケーションを図っていく必要があります。

(2) 科学的に正確な情報や客観的な事実(根拠)に基づく情報体系の整備

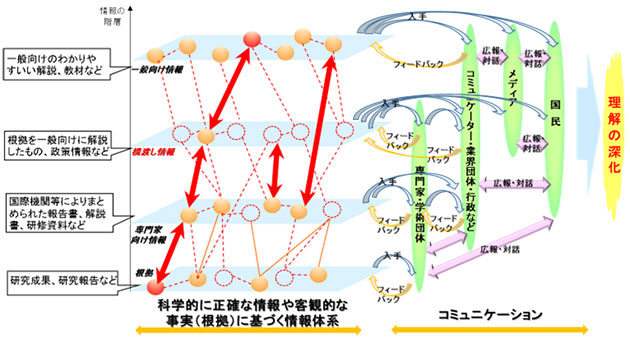

「理解の深化~根拠に基づく情報体系の整備について~(見解)」(2016年原子力委員会)では、国民が自らの関心や疑問に応じて自ら検索し、必要に応じて専門的な情報までたどれるように、一般向け情報、橋渡し情報、専門家向け情報、根拠等の各階層をつなぐ情報体系の整備の必要性を指摘しています(図 5-1)。

図 5-1 理解の深化~根拠に基づく情報体系の整備について~

(出典)原子力委員会「理解の深化~根拠に基づく情報体系の整備について~(見解)」(2016年)

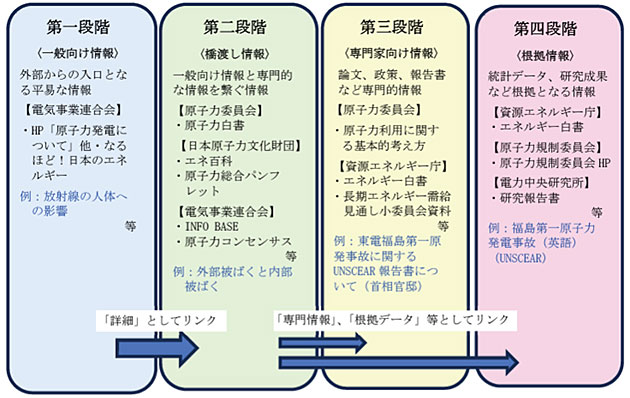

なかでも、国民の関心が大きく、原子力政策の観点でも重要な分野から整備に着手するべきと指摘しています。特にエネルギー政策の基本方針にもなっている「安定供給・経済効率性・環境適合」(3E)及び「安全性」(S) 1 については、原子力関係機関による情報体系整備の具体化が進められています。具体的には、電気事業連合会(電事連)が中心となり、一般向けから専門家向けまで各原子力関連機関により発信されている個々の情報を階層構造で整理しました。その上で、それらを関係組織横断的に関連付け、一般向けの解説から根拠となる情報へたどれるようにURLを掲載するなど、情報体系を整備する取組が進められています(図 5-2)。

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(原子力機構)は、原子力に関連した科学的かつ客観的な情報提供を行う「原子力百科事典ATOMICA2」の再構築を行っています。2023年度には、「わが国における高レベル放射性廃棄物の処分についてのシナリオ」等の一部の記事が更新されました。

図 5-2 各原子力関連機関のコンテンツ間の接続イメージ

(出典)第11回原子力委員会資料1-2号 電気事業連合会「根拠に基づく情報体系整備状況について」(2018年)を基に内閣府作成

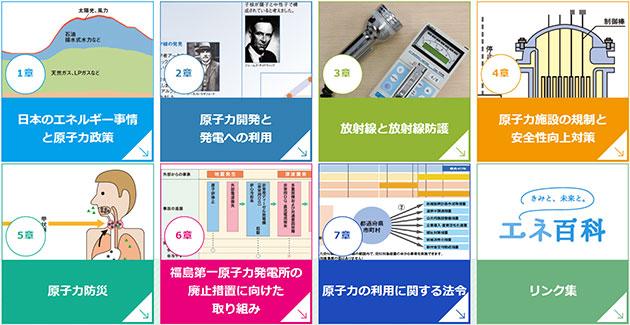

一般財団法人日本原子力文化財団(原文財団)は、エネルギーや原子力に関する網羅的な情報を提供するウェブサイト「エネ百科3」や「原子力総合パンフレット4」(図 5-3)を運営しています。これらでは、原子力やエネルギーに関する様々な情報を提供しており、子ども向けコラムや原子力防災に関するコンテンツ等も含んでいます。

図5-3 原子力総合パンフレット トップページ

(出典)一般社団法人日本原子力文化財団「原子力総合パンフレット2023年度版」(2024年)

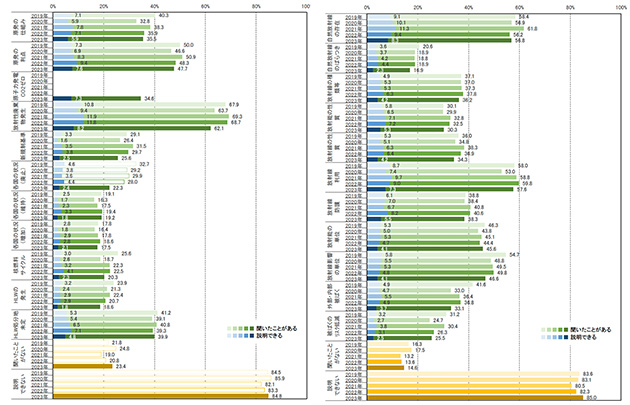

コラム ~原子力に関する世論調査~

これまでも科学的に正確な情報や客観的な事実(根拠)に基づく情報体系が整備され、継続的に国民へ情報提供が行われていますが、国民における原子力や放射線に関する情報に対する理解は十分に深まっていないのが実態です。「原子力に関する世論調査(2023年度)」によると、原子力・放射線分野において「あなたが『聞いたことがある項目』」に関する設問と「あなたが『他の人に説明できる項目』」に関する設問(複数回答可)では、2022年までは多くの項目でやや上昇傾向にありましたが、2023年の結果では、ほとんどの項目において「聞いたことがある」、「説明できる」とする割合が前年よりも減少しています。さらに、「どの項目も聞いたことがない」、「どの項目も説明できない」とする割合が前年よりも増加しました。国や関係者による情報発信が届いていない、あるいは、内容の難解さや注目度からメディア等に取り上げられないということが考えられます。国として、原子力・放射線のベネフィット、リスクの両面に関して、科学的に正確な情報や客観的な事実(根拠)に基づく情報体系に基づいて国民一人一人が理解を深めた上で自らの意見を形成していけるような環境の整備や教育の実施を今後も継続的に実施していくことが必要です。

原子力分野(左図)、放射線分野(右図)の情報保有量に関するアンケート結果

(出典)一般財団法人日本原子力文化財団「原子力に関する世論調査 (2023年度)調査結果」

5-2 コミュニケーション活動の強化とその取組

我が国の原子力分野におけるコミュニケーション活動では、情報や決定事項を一方的に提供し、それを理解・支持してもらうことに主眼が置かれてきました。現在は、個々人が様々な情報に容易にアクセスすることが可能です。国や事業者を始めとする原子力関係機関は、国民の原子力利用に対する関心に応えるため、全国・全世代に向けた情報発信とともに、相互理解のための対話を進めていく必要があります。

また、インターネットやSNSを始めとしたコミュニケーション手段の急速な変化に柔軟に対応し、常に改善していくことも必要です。

(1)コミュニケーション活動の強化

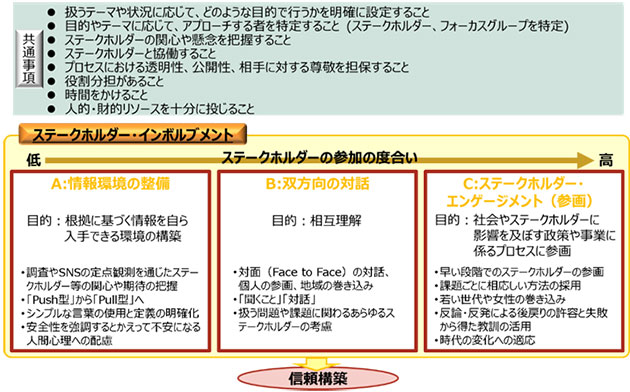

コミュニケーション活動は、ステークホルダーを特定し、それぞれの関心やニーズを踏まえた上で適切な方法で実施する必要があると考えられています。原子力委員会は、情報環境の整備、双方向の対話、意思決定プロセスにおけるステークホルダーの参画を包含した取組全体を「ステークホルダー・インボルブメント」と定義しました(図 5-4)。

図 5-4 ステークホルダー・インボルブメントの要点

(出典)第9回原子力委員会資料第1-1号 原子力政策担当室「ステークホルダー・インボルブメントに関する取組について」(2018年)

コミュニケーション活動には画一的な方法はありません。常にコミュニケーションの在り方を考え、ステークホルダーの関心や不安に真摯に向き合い、双方向の対話に努めて信頼関係を構築していくことが求められます。

また、科学の不確実性やリスクも明らかにしつつ科学的に正確な情報や客観的な事実に基づいた対話やリスクコミュニケーションを進める必要があります。様々な社会情勢を踏まえた上で、国民に原子力関連の知見を分かりやすく翻訳して橋渡しするためには、原子力分野におけるサイエンスコミュニケーター(橋渡し人材)を育成することも重要です。

例えば、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構では、放射線に関する学校教育の向上と地域住民への知識普及を目的として「教員のための放射線基礎コース」を開講しています。同コースでは、学校の授業で可能な実験などを体験しながら、自然の放射線、様々な測定器について学ぶことができます。

(2) 国による情報発信やコミュニケーション活動

原子力利用に当たっては、その重要性とともに安全対策、原子力防災対策等について、様々な機会を利用して、丁寧に説明することが重要です。原子力委員会は、これらの情報と活動内容を原子力白書として毎年公開しています。また、情報提供活動の一環として、大学生等に対する講義や講演の中で直接説明を実施してきています。海外については、国際原子力機関(IAEA5)総会での原子力白書英語版(概要)の配布と説明、国際会議での講演等を行っています。このような活動については今後も積極的に行っていくこととしています。

資源エネルギー庁では、東電福島第一原発事故の反省を踏まえ、国民や立地地域との信頼関係を再構築するために、エネルギー及び原子力政策等に関する広報・広聴活動を実施しています。立地地域はもちろん、電力消費地域や次世代層を始めとした国民全体を対象に、シンポジウムや説明会等を2016年から累計1,100回以上実施し、約65,000人が参加しています(2024年3月末時点)。「今後の原子力政策の方向性と行動指針」(2023年4月原子力関係閣僚会議決定)では、エネルギー利用に関する理解・受容性を確保していくため、幅広い層との間での開かれた対話に向けて、コミュニケーションの手段を多様化し、質・量の強化・充実を図り、丁寧な説明を行っていくこととしています。

また、資源エネルギー庁では、近年、ウェブサイトを通じた情報発信活動等の充実にも努めており、例えば、エネルギーに関するテーマについて分かりやすく解説する記事をホームページ上の情報サイト「みんなで考えよう、エネルギーのこれから。(エネこれ)」で配信しています6 。2017年6月の配信開始から2024年3月末までに370本以上の記事を配信していますが、うち原子力関連の記事は70本以上配信しており7、原子力の基礎的な情報からイノベーションの動向などの最新の話題まで、様々な情報を広く発信しています。また、YouTubeでは2024年3月末までに合計1億回以上の再生回数を記録しています(図 5-5)。

図 5-5 資源エネルギー庁情報サイト「みんなで考えよう、エネルギーのこれから(エネこれ)」

(出典)資源エネルギー庁ウェブサイト

「広報・調査等交付金」事業では、立地地域の住民の理解促進を図るため、地方公共団体が行う原子力発電に係る対話や知識の普及等の原子力広報の各種取組への支援を行っています。同交付金を活用して実施された広報事業等の概要と評価をまとめた報告書は、資源エネルギー庁のウェブサイト8にて公開されています。

高レベル放射性廃棄物の最終処分(地層処分)9に関しては、科学的特性マップ 10等を活用して国民理解・地域理解を深めていくための取組として、資源エネルギー庁と原子力発電環境整備機構(NUMO 11)により、対話型全国説明会を始めとするコミュニケーション活動が全国各地で行われています。また、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針」でも強調されたように、次世代層への広報活動強化の一環として、大学生が主体となり同世代への理解促進を図る「ミライブプロジェクト」も進められています(図 5-6)。

処分地選定のための文献調査が進められている北海道の寿都町(すっつちょう)及び神恵内村(かもえないむら)では、住民、経済産業省、NUMO等が参加し、「対話の場」が開催されています。そこでは、高レベル放射性廃棄物の地層処分事業の仕組みや安全確保の考え方、文献調査の進捗状況、地域の将来ビジョン等に関する意見交換が行われています。2021年の開始から2023年度末にかけて各町村でそれぞれ17回開催されており、2023年度は、寿都町で2回、神恵内村で4回開催されました12 。

原子力規制委員会では、2017年11月に行った2012年の発足以降5年間の活動に関する振り返りの議論の中で、立地地域の地方公共団体とのコミュニケーションの向上の必要性を確認したことを踏まえ、委員による現場視察及び地元関係者との意見交換を実施しています。具体的には、委員が分担して国内の原子力施設を視察するとともに、当該原子力施設に関する規制上の諸問題について、被規制者だけでなく希望する地元関係者を交えた意見交換を継続的に行っています。2023年7月に九州電力株式会社(九州電力)玄海原子力発電所、2024年1月に東北電力株式会社(東北電力)女川原子力発電所を視察し、それぞれオフサイトセンターで意見交換が行われました。両センターでは、安全とセキュリティ、平時から危機管理の観点で考える原子力規制検査、事故の記憶の風化を防ぐための風土づくりへの取組、県民・国民に信頼される原子力規制委員会、安全確認結果や防災対策の科学的根拠に基づく分かりやすい情報公開・情報発信等について意見交換が行われました13。

そのほか、福島の復興・再生に向けた風評の払拭のための取組については第1章1-1(2)⑤3)「風評払拭・リスクコミュニケーションの強化」に記載しています。

(3) 原子力関係事業者による情報発信やコミュニケーション活動

電力会社等の原子力事業者、電事連及び原文財団、一般社団法人原子力産業協会などの原子力関係機関は、情報共有や連携を図り、業界一体となったコミュニケーション活動の取組を展開しています。原子力事業者は、発電所周辺自治体、地方公共団体や住民等を訪問して、原子力に係る情報提供や問合せ対応等原子力発電所の周辺地域においてコミュニケーション活動を行っています。このような対面でのコミュニケーションにおいても、事業者からの一方的な説明ではなく、地域の人々の考えや意見を聞くとともに、不安や懸念等リスクに関しても双方向のコミュニケーションを重視しています。また、一般市民への説明においては、原子力発電所やその安全対策の取組についてより理解を深められるよう、投影装置、映像、ジオラマ、VRスコープを活用した説明会や見学会等が実施されています。

図 5-7 電事連における活動事例

(出典)第28回総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会原子力小委員会資料5 電気事業連合会「事業者によるコミュニケーション活動および地域共生の取り組み」(2022年)

電事連は、電力会社や関係機関と連携して効果的な発信方法等の検討を行うとともに、取組の好事例を共有しコミュニケーション活動へ反映しています。さらに、多様なステークホルダーそれぞれに対応した情報内容やその伝達あるいは対話の方法を検討の上、「伝わる」コミュケーション活動を実践しています(図 5-7)。

また、電事連のホームページには、原子力発電の現状、原子力発電所の安全確保、原子燃料サイクル、放射性廃棄物の処理・処分等の基本的な情報が網羅的に掲載されています14 。電事連のホームページの「プレスリリース・お知らせ」では、原子力を含め電気事業に係る社会的な関心事項等について適時に情報発信しています。災害時には、SNS上で偽の情報や誤った情報が横行するため、国はもちろんのこと、原子力関係団体による正確かつ適切な情報発信が殊更重要です。例えば、2024年1月1日に石川県能登地方で発生した最大震度7を観測した地震による各原子力発電所への影響について、志賀原子力発電所で変圧器の油漏れで火災が発生したという誤った情報が拡散されましたが、実際には火災は発生していませんでした。発電所の点検や状態の確認を行い、1月9日には事実に基づいた情報発信15 がなされています。

東京電力ホールディングス株式会社(東京電力)の柏崎刈羽原子力発電所におけるID16カード不正使用事案及び核物質防護設備の機能一部喪失事案(2020年度)は、信頼回復に強く影響する事案でした。この事案により、2021年4月に原子力規制委員会が燃料移動を禁じる是正措置命令を出し、実質的な運転禁止命令が継続していましたが、原子力規制委員会は、核物質防護事案に係る追加検査、原子力事業者としての適格性等の検討結果を審議し、2023年12月に同原子力発電所の運転禁止命令を解除しました17。その際、原子力規制委員長は、今回の決定はあくまでもスタートラインであって今後も自社努力による改善が必要であることを示した上で、事業者は地元との対話を誠実に行い、信頼を回復していくことが必要であると述べています。また、地元新潟県の知事は、県民の意思を確認することが必要で、県の技術委員会でも安全性を確認した上で再稼働の是非を判断すると述べています。

原子力に対する信頼回復には、情報提供やコミュニケーションの取組に加え、何より原子力発電事業者がコンプライアンスを遵守し、ルール違反を起こさず、不都合な情報も隠ぺいしないことが必要です。改めて言うまでもなく、一度失われた信頼を再び取り戻すためには、事案に至った原因を根本にまで戻って究明し実効性のある組織内部の改善に取り組んでいくとともに、地元を中心に社会に対し真摯な取組について常に意を尽くして説明し、意見に応えていくことが必要です。コラム ~原子力関係事業者による広報活動への取組~

中部電力株式会社(中部電力)や九州電力は、原子力発電所のオンライン見学会を実施しています。関西電力株式会社では、2022年10月から、パソコンやスマートフォン等からリモートで参加できるオンライン原子力発電所見学会を開始しています。現地見学では見ることのできない発電所内部の見学や点検の様子、また発電所所員とのコミュニケーション等を通して、実際に現地を見学しているような体験ができるようになっています。

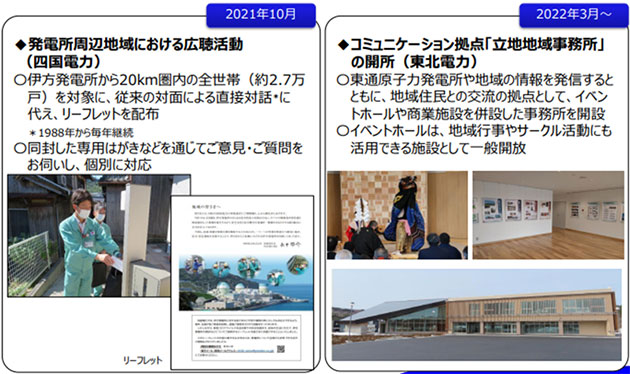

さらに、住民等との双方向のコミュニケーションを重視した取組も行われています。例えば、2022年3月に東北電力が開所したコミュニケーション拠点「東通原子力発電所立地地域事務所」(青森県東通村砂子又地区)は東通原子力発電所や地域情報の発信や地域住民との交流拠点として活用されています。また、電力各社は、社員が各戸を訪問する住民との直接対話(下図左)、地域での説明会の開催、次世代教育やイベント等への参加(下図右)などのコミュニケーション活動を行っています。

東北電力の直接対話(左)及び中部電力の次世代教育(右)

(出典)(左)東北電力ホームページ「女川原子力発電所」、(右)中部電力ホームページ「地域コミュニケーション活動「環境・エネルギー教室」を実施しました」(2023年)

電事連は、広く国民全体やメディアに向けた情報発信も行っています。X(旧ツイッター)等のSNSを含む様々な媒体を活用し、放射線Q&Aや原子力の安全性向上に向けた取組など種々の広報誌の発行や動画やマンガ等のコンテンツの公表注1等を実施しています。例えば、有識者とタレントがエネルギー事情について分かりやすく解説する動画「エネルギーアカデミー」をYouTubeに公開しています。また、情報ライブラリー注2では、原子力発電所の運転情報などの電力データ、海外の原子力関連情報や国内関係機関とのリンク集など少し詳しく知りたい方向けの情報が提供されています。

東京電力は柏崎刈羽原子力発電所におけるIDカード不正使用事案及び核物質防護設備の機能一部喪失事案に関しては、根本原因分析を実施し、地元の意見も聴取しつつ改善措置活動計画を取りまとめました。そうした原子力規制委員会への報告内容等を含め状況報告を県、市町村、地域の会等に対して行っています。注1: https://fepc.enelearning.jp/

注2: 電気事業連合会 情報ライブラリー:https://www.fepc.or.jp/library/index.html

(4) 東電福島第一原発の廃炉に関する情報発信やコミュニケーション活動

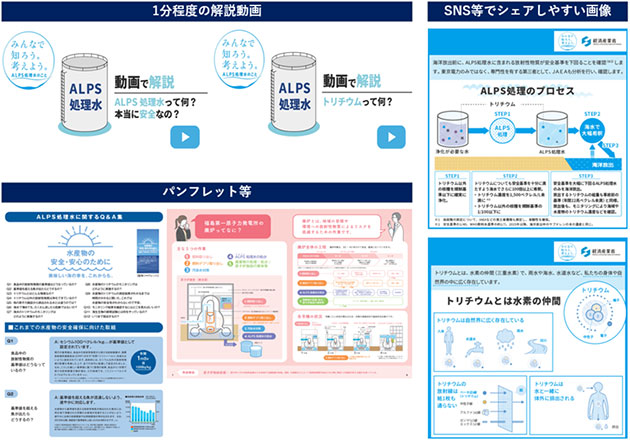

東電福島第一原発の廃炉については、福島県や国民の理解を得ながら進めていく必要があります。そのため、正確な情報の発信やコミュニケーションの充実が図られており、事業者や資源エネルギー庁は様々な取組を進めています。例えば、廃炉・汚染水・処理水対策に関して、進捗状況を分かりやすく伝えるためのパンフレットや解説動画を作成し、情報発信を行っています(図 5-8)。

図 5-8 東電福島第一原発の廃炉・汚染水・処理水対策に関する広報資料

(出典)経済産業省ウェブサイト「みんなで知ろう。考えよう。ALPS処理水のこと」を基に内閣府作成

原子力損害賠償・廃炉等支援機構(NDF18)は、2016年から「福島第一廃炉国際フォーラム」を実施し、廃炉の最新の進捗、技術的成果を国内外の専門家が広く共有するとともに、地元住民との双方向のコミュニケーションを実施しています。

廃炉を着実に進め、福島の復興を実現するためには、汚染水・処理水対策として多核種除去設備(ALPS19)処理水の処分は決して先送りできない課題です。この認識のもと、2021年4月、廃炉・汚染水・処理水対策関係閣僚等会議にて「東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所における多核種除去設備等処理水の処分に関する基本方針」(ALPS処理水の処分に関する基本方針)20が決定されました。この基本方針に基づき、東電福島第一原発における廃炉・汚染水・処理水対策を安全かつ着実に進めていくため、各種法令等を遵守するとともに、風評影響を最大限抑制する対応を徹底することを前提に、ALPS 処理水の海洋放出を行うこととしました21。

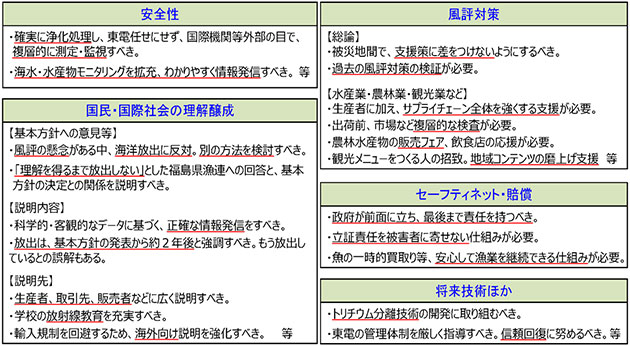

ALPS処理水の海洋放出に伴い風評影響を受け得る人々の状況や課題を随時把握するため、「ALPS処理水の処分に関する基本方針」の着実な実行に向けた関係閣僚会議の下にワーキンググループが設置されました。同ワーキンググループは、福島県他の関係自治体、農林漁業者、観光業者、消費者団体等との意見交換等を実施し(図 5-9)、これを踏まえて「東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所におけるALPS処理水の処分に伴う当面の対策の取りまとめ」(2021年8月ALPS処理水の処分に関する基本方針の着実な実行に向けた関係閣僚等会議決定)が公表されました22。

図 5-9 ワーキンググループ等で頂いた主な意見

(出典)第2回ALPS処理水の処分に関する基本方針の着実な実行に向けた関係閣僚等会議資料1 廃炉・汚染水・処理水対策チーム事務局「ALPS処理水の処分に伴う当面の対策の取りまとめ」(2021年)

関係省庁等は、基本方針に基づき、ALPS処理水の海洋放出前から、それぞれの役割に応じた情報発信、対応など様々な取組を進めてきています。

関係府省庁からなる「原子力災害による風評被害を含む影響への対策タスクフォース」は、「ALPS処理水の処分に関する基本方針」の着実な実行への貢献を目標とし、四つの考え(図 5 10)に基づき関係省庁が一丸となって取り組む情報発信等の施策パッケージ「ALPS処理水に係る理解醸成に向けた情報発信等施策パッケージ~消費者等の安心と国際社会の理解に向けて~」(2023年4月改訂)を取りまとめました。同改訂版のパッケージに基づき各関係省庁が連携してALPS処理水の安全性のみならず、消費者等の「安心」につながるための情報発信を実施する等、理解醸成に向けた取組が強化されています。

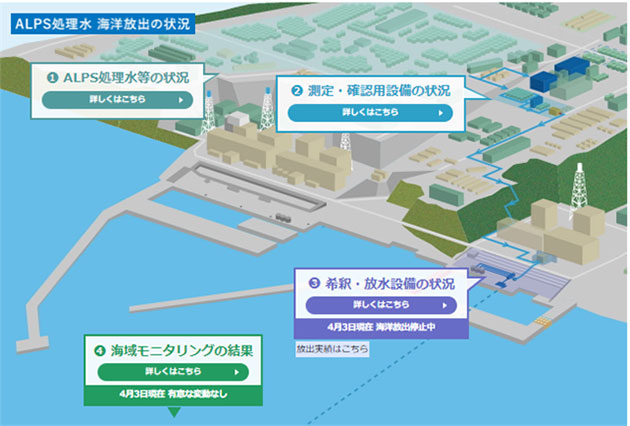

経済産業省は、2022年12月にはALPS処理水の海洋放出に係る特設ウェブサイト「みんなで知ろう。考えよう。ALPS処理水のこと」を公開し、科学的根拠に基づいたALPS処理水の情報を分かりやすくまとめて紹介しています23。また、このサイトにおいて、ALPS処理水に係る各機関のモニタリングの結果を一目でわかる形で紹介しています 。

東京電力も独自に「処理水ポータルサイト」を設けて、最新の情報も含めてよくある疑問に対する回答やALPS処理水の解説動画などを発信しています(図 5-11)。

図 5-10 ALPS処理水に係る理解醸成に向けた情報発信等施策パッケージの前提となる考え方

(出典)原子力災害による風評被害を含む影響への対策タスクフォース「ALPS処理水に係る理解醸成に向けた情報発信等施策パッケージ~消費者等の安心と国際社会の理解に向けて~」(2023年改訂)を基に内閣府作成

図 5-11 「処理水ポータルサイト」のトップページ

(出典)東京電力ウェブサイト「処理水ポータルサイト」

外務省は、ホームページでALPS処理水海洋放出の安全性について英語の動画で紹介するとともに9か国語(日本語、英語、中国語、韓国語等)の資料を公表しています。また、ALPS処理水の海洋放出と日本の食品の安全性についての内閣府特命担当大臣の動画メッセージ 24も掲載しています。

環境省では、「ALPS処理水に係る海域モニタリング情報」サイト 25を公開し、環境省に加え原子力規制委員会などの関係省庁等で実施している海水中や水産物・水生生物中のトリチウム等に係るモニタリングの結果をまとめて掲載しています。

水産業に関しては、漁業者を始めとする生産者や取引相手となる流通・小売事業者から消費者に至るまで、水産物のサプライチェーン全体にわたる関係者に対する取組が行われています。具体的には、販売促進・消費拡大に向けた働きかけやイベント実施等を通じた理解醸成に加え、小売業界の取引継続に向けた環境整備等の取組が進められています 26。

ALPS処理水の海洋放出が2023年8月から開始されたことに伴い、従来の広報活動に加え、国内外の状況に対応したコミュニケーション活動が行われてきました。また、東京電力とは別にIAEAを含めた独立した第三者機関による海水や水産物のモニタリングが強化されてきています。

IAEAとの間では、2023年9月にIAEAによる処理水の放出に関する包括的かつ継続的な安全レビューに関する協定に署名しました。発電所サイト及び海上において数十年にわたるIAEAによる独立したモニタリング、サンプリング、分析が行われ随時公表されることになりました。2024年1月にIAEAは、2023年10月に行われたALPS処理水の安全性レビューミッション(放出後第1回)に関し、日本の取組を「妥当」とする報告書を公表しました。また、主な確認結果として、ALPS処理水の海洋放出が人及び環境に与える放射線の影響は無視し得ること、すべてのモニタリングデータを単一のウェブサイトに集めアクセスしやすい形式にすることが有用であるとの指摘があったとともに、このように重要なデータや結果へのアクセスを容易にすることは利害関係者のプロセスへの参加を支援するのに役立つとされています。

現在、東京電力のほか、環境省、水産庁、原子力規制委員会等の機関による測定結果をまとめた分かりやすいウェブサイトの運用を始め、国内外に対し、即時に情報が発信されています 27。

風評影響への対応として、モニタリング結果と安全基準との比較評価、環境・人体影響に関する科学的情報を丁寧に発信しています。また、経済産業省において、消費の拡大へ向けた「魅力発見!三陸・常磐ものネットワーク 28」等の魅力発信のキャンペーンを国内外で行っています。福島相双復興官民合同チームでは、福島県産品の販路拡大に向けて、企業間取引拡大に向けたマッチング支援や小売・イベント等による販売促進支援を実施しています(図 5-12)。

なお、各省庁の取組については、首相官邸のホームページ29においてまとめられています。

図 5-12 福島相双復興官民合同チームによる福島県産品の販売促進支援「福島フェア in かながわ屋」

(出典)経済産業省「ALPS処理水の処分に関する安全対策・風評対策の最近の動向トピック集 2023年10月30」

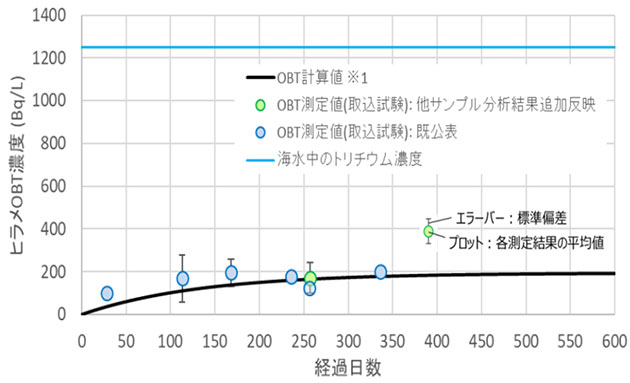

東京電力は、実際に処理水を用いて魚を飼育して影響がないことを実証してほしい等の意見が住民等から出たことを踏まえて、2022年9月から海水と海水で希釈したALPS処理水の双方において海洋生物の飼育試験31を実施しています。廃炉・汚染水・処理水対策チーム会合/事務局会議にて、毎月、ヒラメ及びアワビの「通常海水」と「海水で希釈したALPS処理水」それぞれの飼育状況や飼育水槽の水質の状況が公表されているほか、2023年12月には、ヒラメ(トリチウム濃度1500Bq/L未満)の有機結合型トリチウム(OBT32)濃度の測定結果が報告されています(図 5-13)。日々の市域状況はライブカメラ映像やSNS等で公開されています。

ALPS処理水の海洋放出後に行われた廃炉・汚染水・処理水対策福島評議会33(第28回・第29回)では廃炉・汚染水・処理水対策の進捗と今後の取組について説明されています。それによれば、廃炉・汚染水・処理水対策福島評議会で頂いた御意見も踏まえ、安全性の確保、風評対策、なりわい継続に係る各取組を実施しており、引き続き、安全確保の取組について、国内外に対して丁寧に情報発信を行うことなどが示されています。

図 5-13 ヒラメ(トリチウム濃度1500Bq/L未満)の有機結合型トリチウム(OBT)濃度の測定結果

(出典)第121回廃炉・汚染水・処理水対策チーム会合/事務局会議資料3-1 東京電力「福島第一原子力発電所海洋生物の飼育試験に関する進捗状況」(2023年)

脚注

- S:Safety(安全性)、3E:Energy Security(安定供給)、Economic Efficiency(経済効率性)、Environment(環境適合)

- https://atomica.jaea.go.jp/

- https://www.ene100.jp/

- https://www.jaero.or.jp/sogo/

- IAEA: International Atomic Energy Agency

- https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/lp/

- https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/

- https://www.enecho.meti.go.jp/committee/disclosure/kohokouhukin/

- 第6章6-3(2)③「高レベル放射性廃棄物の最終処分事業を推進するための取組」を参照

- 地層処分を行う場所を選ぶ際に考慮すべき科学的特性の日本全国の分布を示すもの(詳しくは、第6章6-3(2)③「高レベル放射性廃棄物の最終処分事業を推進するための取組」及び次を参照

https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/nuclear/rw/kagakutekitokuseimap/- Nuclear Waste Management Organization

- 対話の場の配布資料や対話の記録などは、NUMOのサイトで閲覧することができます(2024年3月末現在)

https://www.numo.or.jp/chisoushobun/survey_status/suttu/taiwa.html (寿都町)https://www.numo.or.jp/chisoushobun/survey_status/kamoenai/taiwa.html (神恵内村)- 原子力規制委員による現場視察及び地元関係者との意見交換についての配布資料や議事録は、原子力規制委員会のウェブサイトで閲覧可能

https://www.nra.go.jp/nra/kaiken/ikenkoukan.html- https://www.fepc.or.jp/nuclear/index.html

- https://www.fepc.or.jp/nuclear/index.html

- Identification

- 第1章1-2(1)④3)「原子力規制検査の実施」を参照

- Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilitation Corporation

- Advanced Liquid Processing System

- https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/hairo_osensui/alps_policy.pdf

- 海洋放出までの詳細な経緯は第6章6-1(2)⑥「処理水対策」を参照

- 第6章6-1(2)①「汚染水対策」を参照

- https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/hairo_osensui/shirou_alps/monitoring/

- https://www.youtube.com/watch?v=khR1kN4TXS4

- https://shorisui-monitoring.env.go.jp/

- 例えば、https://www.maff.go.jp/j/export/e-shorisui/attach/pdf/kaiyou_houshutsu-13.pdf

- 例えば、(環境省ウェブサイト)ALPS処理水に係る海域モニタリング情報、(経済産業省ウェブサイト)ALPS処理水に係るモニタリング

- https://sjm-network.jp/

- https://www.kantei.go.jp/jp/headline/alps/index.html

- https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/hairo_osensui/pdf/2310.pdf

- 第6章6-1(2)⑥「処理水対策」を参照

- Organically Bound Tritium

- 福島第一原発の廃炉・汚染水・処理水対策について、立地自治体や地元ニーズに迅速に対応するため、地元関係者への情報提供・コミュニケーションの強化を図ること、また、一層緊密な情報提供を行った上で、廃炉の進め方や情報提供・ 広報活動のあり方について意見を伺い、廃止措置等のあり方について地元関係者とともに検討していくことを目的に設置された会議体。福島県及び県内自治体、地元関係団体や有識者、原子力規制庁、東京電力及び廃炉・汚染水対策チーム事務局で構成。第1回評議会開催は2014年2月17日。発足当時の名称は、廃炉・汚染水対策福島評議会。第22回(2021年4月18日)より現在の名称に変更

| < 前の項目に戻る | 目次に戻る | 次の項目に進む > |