第4章 国際協力の下での原子力の平和利用と核不拡散・核セキュリティの確保

4-1 平和利用の担保

1957年に、原子力の平和的利用の促進を目的に、国際連合傘下の自治機関として国際原子力機関(IAEA1)が設立されました。さらに、1970年には、国際的な核軍縮・不拡散を実現する基礎となる「核兵器不拡散条約」(NPT2)が発効しました。NPTは核兵器国を含む全締約国に対して誠実な核軍縮交渉の義務を課すとともに、原子力の平和的利用の権利を認め、我が国を含む非核兵器国に対しては、原子力活動をIAEAの保障措置の下に置く義務を課しています。

我が国は、原子力基本法で原子力の研究、開発及び利用を厳に平和の目的に限るとともに、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(原子炉等規制法)に基づき、IAEA保障措置の厳格な適用等により、原子力の平和利用を担保しています。加えて、「利用目的のないプルトニウムを持たない」との原則を堅持し、プルトニウムの管理状況の公表や利用目的の確認等を通じて、プルトニウム利用の透明性を向上し国内外の理解を得る取組を継続しています。これらの取組を通じて、国際社会における原子力の平和利用への信用の堅持に努めています。

(1) 我が国における原子力の平和利用

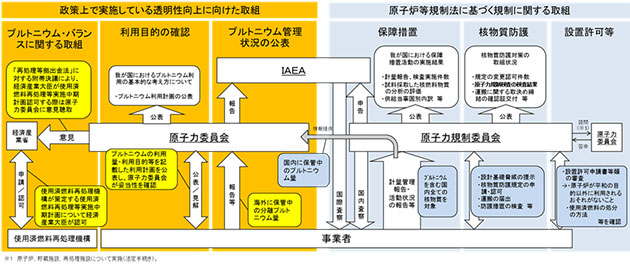

核セキュリティ・核不拡散に向けた我が国の取組は、国際的に確立された枠組みに基づいています(図 4-1)。我が国では、1955年に原子力基本法が制定され、原子力の研究、開発及び利用を厳に平和目的に限ることが定められました。同法の下で、平和利用を担保する体制を整えています(図 4-2)。

原子力規制委員会では、IAEA保障措置の厳格な適用、核物質防護、原子炉等施設の設置許可審査等を通じ平和利用を担保しています(「原子炉等規制法に基づく平和利用」の担保)。

国内法

- 外為法及び原子炉等規制法

輸出管理体制

- 原子力供給国グループガイドライン(NSG guidelines)

条約

- 核兵器不拡散条約(NPT)

- 二国間原子力協定

国連安全保障

理事会決議

- 大量破壊兵器等の不拡散等に関する決議(UNSCR1540)

- テロ行為への資金供与防止等に関する決議(UNSCR1373)

図 4-1 核セキュリティ・核不拡散の担保

(出典)IAEA「使用済核燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約」第5回検討会合資料(2015年)を基に内閣府作成

図 4-2 原子力の平和利用を担保する体制

(出典)第27回原子力委員会資料第3-1号 原子力委員会「我が国のプルトニウム利用について」(2018年)を基に内閣府作成

我が国はエネルギー資源に乏しいことから、使用済燃料を再処理し、回収されるプルトニウム等を有効利用する核燃料サイクルの推進を基本方針としています。国内外に対する透明性向上の観点から、「利用目的のないプルトニウムを持たない」との原則を堅持し、原子力委員会において、プルトニウム管理状況の公表、プルトニウム利用計画の妥当性の確認、プルトニウム需給バランスの確保等の取組を行っています(「政策上の平和利用」の担保)。

(2) 原子炉等規制法に基づく平和利用

① IAEAによる保障措置

NPT締約国である非核兵器国はIAEAとの間で保障措置協定を締結し、国内の平和的な原子力活動に係る全ての核物質を対象とする保障措置を受諾することが義務付けられています。これを踏まえてIAEAと締結した保障措置協定を「包括的保障措置協定」といいます。

IAEAは包括的保障措置協定の締結国が申告する核物質の計量情報や原子力関連活動に関する情報について、申告された核物質の平和利用からの転用や未申告の活動がないかを査察等により確認しその評価結果を毎年取りまとめています。IAEAは、当該国で「申告された核物質の平和的活動からの転用の兆候が認められないこと」及び「未申告の核物質及び原子力活動が存在する兆候が認められないこと」が確認された場合、全ての核物質が平和的活動にとどまっているとの「拡大結論」を下すことができます。この場合、IAEAは当該国に対して「統合保障措置」と呼ばれる制度を適用することができます。統合保障措置の適用により、IAEAの検認能力を維持しつつ査察回数を削減することによる効率化が期待されます。

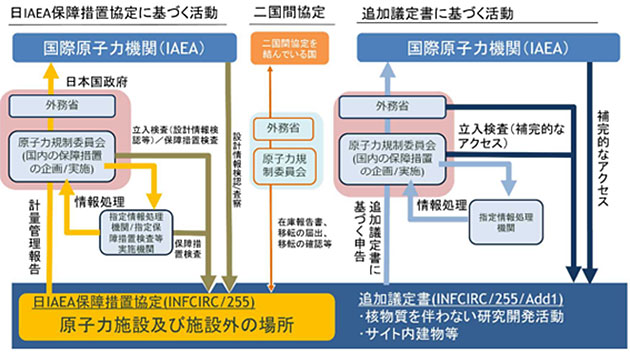

② 我が国における保障措置活動の実施

我が国では1976年にNPTを批准、1977年にIAEAと包括的保障措置協定を締結してIAEA保障措置を受け入れ、原子炉等規制法等に基づく国内保障措置制度を整備しています(図 4 3)。さらに1999年に保障措置を強化するための「追加議定書」をIAEAと締結しました。

また、我が国はIAEAから2003年以降連続して「拡大結論」を得ており、2004年9月から統合保障措置が適用されています。原子力規制委員会は、この適用が今後も継続されるよう努めており、原子力施設等が保有する全ての核物質の在庫量等をIAEAに報告し、その報告内容が正確かつ完全であることをIAEAが現場で確認する査察等への対応を行っています。

図 4-3 我が国における保障措置実施体制

(出典)原子力規制委員会「令和4年度年次報告」(2023年)

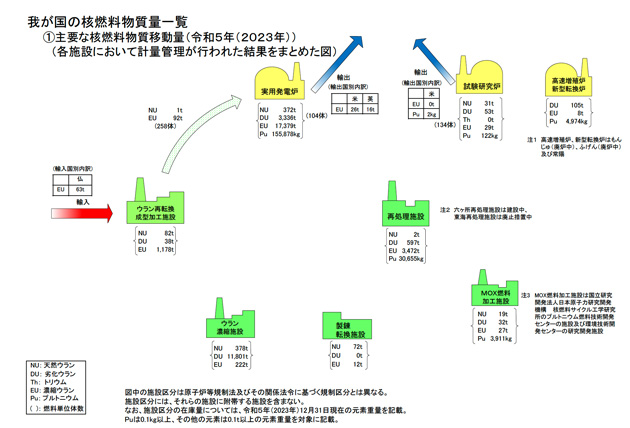

2023年には、原子炉等規制法に基づき、2,158事業者から4,853件の計量管理に関する報告が原子力規制委員会に提出され、IAEAに提供されました。IAEAは我が国からの報告を基に原子力規制委員会等の立会いの下に査察等を行いました。また、原子力規制委員会等は2,179人・日の保障措置検査等を実施しました。2023年の我が国における主要な核燃料物質の移動量及び施設別在庫量は、図 4 4に示すとおりです。

東京電力ホールディングス株式会社(東京電力)福島第一原子力発電所の1~3号機については、カメラと放射線モニターによる常時監視や、同発電所のサイト内のみに適用される特別な追加的検認活動により、未申告の核物質の移動がないことが確認されました。また、使用済燃料共用プールから使用済燃料乾式キャスク仮保管設備への燃料集合体の移送に伴う査察が実施されました。1~3号機以外にある全ての核物質については、通常の軽水炉と同等の検認活動が行われました。2023年中に原子力規制委員会が実施した保障措置検査等により、国際規制物資使用者等による国際規制物資の計量及び管理が適切に行われていることが確認されました。

我が国は、IAEAネットワーク分析所として認定されている国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(原子力機構)安全研究センターの高度環境分析研究棟において、IAEAが査察等の際に採取した環境試料の分析への協力を行うなど、IAEAの保障措置活動へ貢献するとともに、我が国としての核燃料物質の分析技術の維持・高度化を図っています。また、「IAEA保障措置技術支援計画」(JASPAS3)を通じ、我が国の保障措置技術を活用してIAEA保障措置を強化・効率化するための技術開発や人材育成への支援を行うなど、保障措置に関する国際協力を実施しています。また、核不拡散・核セキュリティ総合支援センターを設置し、アジア地域を中心とした核不拡散・核セキュリティ分野のキャパシティ・ビルディング等を実施しています。

図 4-4 我が国における主要な核燃料物質の移動量及び施設別在庫量(2023年)

(出典)第7回原子力規制委員会資料4 原子力規制庁「我が国における令和5年(2023年)の保障措置活動の実施結果」(2024年)

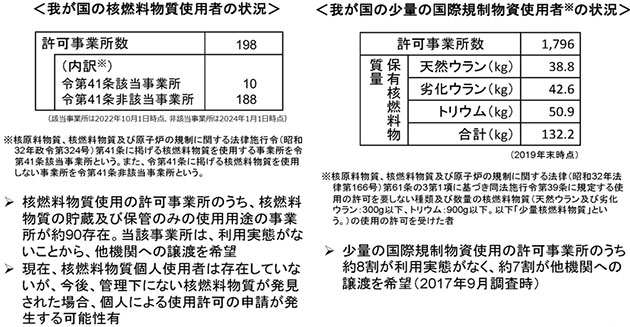

図 4-5 利用実態のない放射性物質

(出典)文部科学省科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会原子力科学技術委員会原子力研究開発・基盤・人材作業部会(第6回)資料3 原子力規制庁「JAEA次期中長期目標の策定に当たって」(2021年)、原子力規制委員会「原子炉等規制法施行令第41条に掲げる核燃料物質を使用する事業所」(2022年)」、原子力規制員会「核燃料物質の使用の許可を得ている事業所」(2024年)を基に内閣府作成

また、利用実態がなく保管だけされている放射性物質が全国の多くの民間又は公的な事業所に分散して存在しており、法令上の管理下にない放射性物質が発見される例も多数あります(図 4-5)。安全上及び核物質防護上のリスクを低減させるため、このような放射性物質の集約管理を実現するための具体的な方策について、関係行政機関、原子力機構等が連携・協力して検討をする必要があります。

③ 原子炉等施設の設置許可等の審査における利用目的の確認

原子力規制委員会は、原子炉等規制法に基づき、原子炉施設等の設置(変更)の許可の段階で原子炉施設等が平和の目的以外に利用されるおそれがないことに関し、原子力委員会の意見を聴かなければならないと定められています。2023年度には2024年3月末までに、四国電力株式会社伊方発電所3号機の設置変更許可、日本原燃株式会社(日本原燃)再処理事業所における再処理の事業の変更許可等11件について、原子力規制委員会から平和の目的以外に利用されるおそれがないものと認められるとの判断に対する意見を求められた原子力委員会は、原子力規制委員会の判断は妥当であるとの答申を行いました。

④ 核物質防護

原子炉等規制法に基づく核物質防護の取組については、第4章4-2「核セキュリティの確保」に記載しています。

コラム ~保障措置に関するキャパシティ・ビルディングにおける我が国の貢献~

我が国は、IAEAの指定理事国注1としてIAEAの保障措置体制の維持・強化を目的に、保障措置に関するキャパシティ・ビルディングに取り組んでいます。その一環として、IAEA等と協力しつつ、IAEA追加議定書の未締結国を対象とした同追加議定書に関するセミナーやワークショップの開催を人的・財政的側面から支援してきました。2022年6月にはラオスで、同国の追加議定書締結に向けたIAEAの保障措置ナショナルワークショップ開催を支援しました。このような我が国の努力もあり、2015年の第9回NPT運用検討会議から2022年の第10回同会議会合の間に新たに14か国が追加議定書を締結するなどの成果が得られています。

このほか、アジア太平洋保障措置ネットワーク(APSN注2)において、キャパシティ・ビルディングにかかるワーキンググループの調整役など大きな役割を担い、2023年からは2年間の予定で運営委員会議長を務めています。2023年11月にタイで開催された第14回APSN年次会合には、外務省、原子力規制庁及び原子力機構核不拡散・核セキュリティ総合支援センター(ISCN注3)関係者が出席しました。

第14回アジア太平洋保障措置ネットワーク(APSN)年次会合の様子

(出典)外務省ウェブサイト「第14回アジア太平洋保障措置ネットワーク(APSN)年次会合の開催」(2023年)

注1: IAEAの実質的な意思決定機関である理事会は35か国で構成され、このうち原子力に関する技術(原料物質の生産を含む)の最も進歩した加盟国として毎年6月の理事会によって指定される13か国を指定理事国と呼ぶ

注2: Asia Pacific Safeguards Network:アジア太平洋域内の諸国からIAEA保障措置に関わる実務責任者及び担当者らが一堂に会し、各国の知見の共有や率直な意見交換を行う場として2009年に設立

注3: Integrated Support Center for Nuclear Nonproliferation and Nuclear Security

(3) 政策上の平和利用

① 我が国におけるプルトニウム利用の基本的な考え方

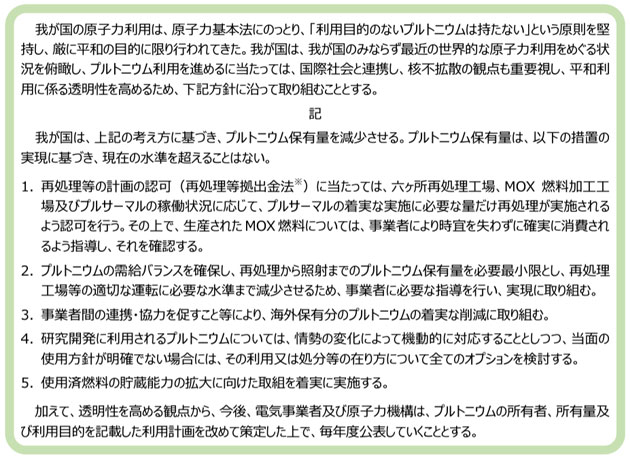

プルトニウム利用を進めるに当たり、国際社会と連携し、核不拡散に貢献し、平和利用に係る透明性を高めることが重要です。原子力委員会は、2018年7月に我が国におけるプルトニウム利用の基本的な考え方の和文及び英文を公表しました(図 4-6)。

※「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律」

図 4-6 「我が国におけるプルトニウム利用の基本的な考え方」

(出典)原子力委員会「我が国におけるプルトニウム利用の基本的な考え方」(2018年)を基に内閣府作成

② プルトニウム管理状況の公表及びIAEAへのプルトニウム保有量の報告

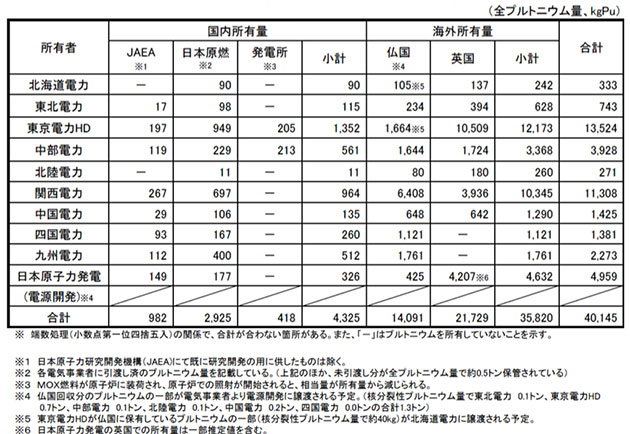

我が国は、プルトニウム国際管理指針4に基づきプルトニウム管理状況をIAEAに対して報告しています。2023年8月、我が国は、2022年末における我が国のプルトニウム管理状況をIAEAに報告しました。同管理状況はIAEAのウェブサイトでも公表されています。2022年末時点で、国内外において管理されている我が国の分離プルトニウム総量は約45.1tで、その内訳は国内保管分が約9.3t、海外保管分が約35.9t(うち、英国保管分が約21.8t、フランス保管分が約14.1t)となっています(表 4-1)。我が国の分離プルトニウムの保管等の内訳等は資料編に示します。また、IAEAから公表されている各国が2022年末において自国内に保有するプルトニウムの量は、表 4-2のとおりです。

表4-1 分離プルトニウムの管理状況 2022年末時点 総量(国内+海外) 約45.1t 内訳 国内 約9.3t 海外 (総量) 約35.9t 内訳 英国 約21.8t フランス 約14.1t (注)四捨五入の関係で合計が合わない場合がある

(出典)第25回原子力委員会資料第2号 内閣府「令和4年における我が国のプルトニウム管理状況」(2023年)を基に内閣府作成

表4-2 プルトニウム国際管理指針に基づきIAEAから公表されている

2022年末における各国の自国内のプルトニウム保有量を合計した値(単位:tPu)未照射プルトニウム注1 使用済燃料中のプルトニウム注2 米国 49.2 804 ロシア 64.5 197 英国 140.8 28 フランス 106.2 303.3 中国 未報告 未報告 日本 9.3 183 ドイツ 0.0 129.8 ベルギー (50kg未満注3) 48 スイス 2kg未満 22 (注1)100kg単位で四捨五入した値。ただし、50kg未満の報告がなされている項目は合計しない

(注2)1,000kg単位で四捨五入した値。ただし、500kg未満の報告がなされている項目は合計しない

(注3)燃料加工中、MOX燃料等製品及びその他の場所のプルトニウム保管量(各項目50kg未満)

(出典) IAEA、INFCIRC/549「Communication Received from Certain Member States Concerning Their Policies Regarding the Management of Plutonium」(2023年)を基に内閣府作成

③ プルトニウム利用計画の確認

使用済燃料再処理施設及びMOX5燃料加工施設が操業を開始すれば、プルトニウムが分離、回収され、MOX燃料へと加工されることになります。

我が国初の商業用施設である日本原燃の六ヶ所再処理施設6は2024年度上期のできるだけ早期に、六ヶ所MOX燃料加工施設7は2024年度上期に竣工する予定です。日本原燃は2024年2月に暫定的な操業計画を公表しました(表 4-3)。

電気事業者と原子力機構は、プルトニウム利用の一層の透明性向上を図る観点から、我が国におけるプルトニウム利用の基本的な考え方に基づき、その利用目的等を記載した利用計画を毎年策定して公表し、原子力委員会がその妥当性を確認しています。

表4-3 日本原燃による再処理施設及びMOX燃料加工施設の暫定操業計画 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 再処理可能量(tUPr) 0 70 170 70 280 プルトニウム回収見込量(tPut) 0 0.6 1.4 0.6 2.3 MOX燃料加工可能量(tPut) 0 0 0.1 1.4 1.1 (出典)日本原燃「六ヶ所再処理施設およびMOX燃料加工施設 暫定操業計画(処理可能な年間再処理量および加工可能な年間加工プルトニウム量)」(2024年)を基に内閣府作成

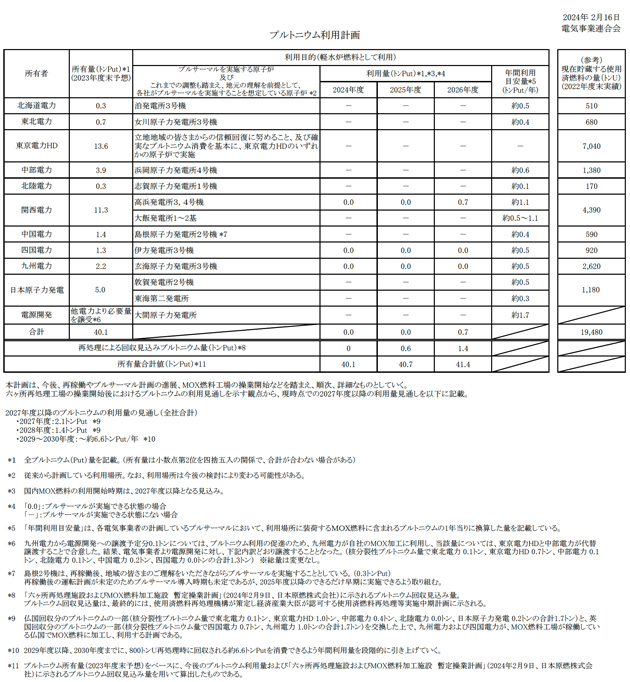

電気事業連合会は2020年12月に新たなプルサーマル計画8を公表し、2030年度までに少なくとも12基の原子炉でプルサーマルの実施を目指すことを公表しました。また、2022年12月には、電気事業者11社がこれまでの各社のプルサーマルの取組に加え、プルサーマルを着実に推進していくための取組を一層強化することを発表しました。この際、策定されたアクションプランに基づき、電気事業者各社は、「プルサーマル推進連絡協議会」(各社の社長により構成)を毎年度開催し、プルサーマルの実施に向けた進捗状況の情報共有や各社間の連携を図るとともに、再稼働加速タスクフォース(2021年2月設置)により、審査課題の情報共有と業界全体での機動的支援を実施しています。2021年以降、電気事業連合会及び原子力機構は毎年、プルトニウム利用計画を策定し、プルトニウムの所有者、利用目的、利用場所、利用量等を明示しています。2024年2月に電気事業連合会が公表した利用計画では、軽水炉燃料として利用するという目的の下、各電気事業者の今後3年間の利用計画等が示されています(表 4-4)。

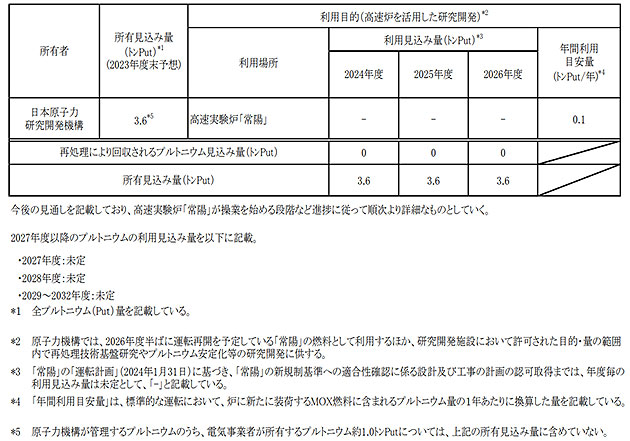

また、原子力機構は、高速炉を活用した研究開発を目的とし高速実験炉「常陽」における利用計画を示していますが、「常陽」の新規制基準への適合性確認に係る設計及び工事の計画認可取得までは、年度ごとの利用量は未定としています(表 4-5)。

これらの利用計画の公表を受けて、原子力委員会は2024年2月27日に見解を公表しました。同見解では、2024年度末の我が国全体のプルトニウム保有量が約44.5t9となる見込みであること等を踏まえ、2024年度のプルトニウム利用計画について「現時点においては妥当である」としました。また、今後、様々な取組の進捗に応じて状況が大きく変わり得ることから、2025年度及び2026年度のプルトニウム利用計画については、見解公表時点での情報を基に暫定的なコメントを行いました。なお、2024年4月1日時点の電力各社のプルトニウム所有量は表 4-6のとおりです。

表 4-4 電気事業連合会によるプルトニウム利用計画(2024年2月)

(出典)電気事業連合会「プルトニウム利用計画」(2024年)

表 4-5 原子力機構による研究開発用プルトニウム利用計画(2024年2月)

(出典)原子力機構による研究開発用プルトニウム利用計画(2024年2月)

表 4-6 電力各社のプルトニウム所有量(2024年4月1日時点)

(出典)電気事業連合会「各社のプルトニウム所有量(2024年4月1日時点)」(2024年)

④ プルトニウム・バランスに関する取組

2016年5月に成立した「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律」10の法律案に対する附帯決議において、使用済燃料再処理機構11(再処理機構)が策定する使用済燃料再処理等実施中期計画(実施中期計画)を経済産業大臣が認可する際には、原子力の平和利用やプルトニウムの需給バランス確保の観点から、原子力委員会の意見を聴取することとされています。

また、我が国におけるプルトニウム利用の基本的な考え方においても、再処理等の計画の認可に当たっては、六ヶ所再処理施設、MOX燃料加工施設及びプルサーマルの稼働状況に応じて、プルサーマルの着実な実施に必要な量だけ再処理が実施されるよう認可を行い、生産されたMOX燃料が、事業者によって時宜を失わずに確実に消費されるよう指導・確認するとしています。

2024年3月末時点における再処理機構の実施中期計画の最新版(2023年度版)は、2024年2月に公表された日本原燃による六ヶ所再処理施設及びMOX燃料加工施設の暫定操業計画、電気事業者によるプルトニウム利用計画を踏まえて策定されたものです。再処理機構は同年3月に、具体的な再処理量等を実施中期計画に記載し、経済産業大臣に対して変更の認可申請を行いました(表 4-7)。

表4-7 再処理機構による実施中期計画(2024年3月)において示された再処理量等 計画 (参考)見通し 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 再処理を行う

使用済燃料の量(tU)0 70 170 70 280 (参考)プルトニウム

回収見込量(tPut)0 0.6 1.4 0.6 2.3 再処理関連加工注を行う

プルトニウムの量(tPut)0 0 0.1 1.4 1.1 (注)ウラン及びプルトニウムの混合酸化物燃料加工(MOX燃料加工)

(出典)再処理機構「使用済燃料再処理等実施中期計画」(2024年)を基に内閣府作成

当該申請の認可に当たり経済産業大臣から意見を求められた原子力委員会は、同年3月19日に同計画12について、「六ヶ所再処理施設及びMOX燃料加工施設の稼働初期においては、我が国全体としてのプルトニウム保有量が一時的に微増することもありうると、原子力委員会としても認識している。その上で、将来的には同保有量が減少する見通しが示されることが重要である。」との見解を示しました。その上で、原子力委員会は、国内施設で回収するプルトニウムの確実な利用と、プルトニウムの需給バランスを踏まえた再処理施設等の適切な運転の実現に向けて最大限の努力を行うこと、具体的な取組の進捗に応じて実施中期計画の見直しが必要になった場合には適宜・適切に行うこと等について、経済産業大臣が関係事業者に対して必要かつ適切な指導を行うよう求めました。この原子力委員会の意見を踏まえ、同年3月26日に経済産業大臣は実施中期計画の変更を認可しました。

コラム ~プルトニウム同位体と核拡散抵抗性注1について~

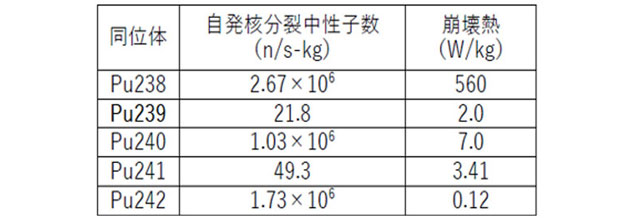

核反応で生み出され使用済燃料に含まれるプルトニウム(Pu)は、製造や使用上の困難は伴うものの原理的に核兵器にも転用し得ることから、我が国として、原子力委員会が示した「利用目的のないプルトニウムは持たない」という基本原則に則って厳格な管理を行っています。

プルトニウムには性質の異なる同位体が存在します。一般的に核兵器利用に最も適すると考えられているのはPu-239ですが、その他の同位体の中には、自発核分裂の確率が高く、発熱量も大きいことから、制御性や保管性等の観点を踏まえると、核兵器利用には難易度が高いと言われているものもあります(例えば、Pu-238、240等)。

プルトニウムの管理を行うに当たり、我が国を含め多くの国が、一部例外を除いて基本的には同位体の違いを区別はしていませんが、例えば、153型保障措置協定では、Pu-238の同位体が80%を超えるプルトニウムについては締約国からの要請により保障措置を免除できるという規定があります注2。また、米国エネルギー省(DOE)では、Pu-240を指標として、Pu-240の割合が7%未満のプルトニウムについて核兵器グレードのプルトニウムという扱いをしています注3。ただし、核兵器グレードのプルトニウム以外のプルトニウムが管理対象から外されているわけではない点には注意が必要です。

一方、原子力発電(軽水炉)においては、我が国では、使用済燃料を再処理し、回収されたプルトニウムを有効利用する核燃料サイクルを進めていますが、サイクルを進めるごとにPu-239以外の同位体が増加し、炉心特性(反応度等)に与える影響が顕在化しやすくなるという点に配慮が必要となってきます。軽水炉と異なり高速炉では、Pu-240等Pu-239以外の同位体も核分裂性物質として利用しやすくなることに加え、使用済燃料に含まれる発熱量・有害度の高いマイナーアクチノイド注4(MA)を添加した燃料の燃焼も可能とされています。もちろん克服すべき技術的課題はありますが、高速炉では核拡散抵抗性が高い燃料を利用可能と言うこともできます。

このように、核拡散抵抗性を考えるに当たり、プルトニウム同位体による性質の違いに着目することも一つの考え方です。今後、国際機関等による議論が深まることが期待されますが、技術の進歩や作業者の被ばくに対する考え方の違い等により、Pu-239以外の同位体の含有率が高い場合であっても核兵器やその他兵器への利用が必ずしも不可能ではないという意見もあり、プルトニウム管理の在り方については引き続き慎重な対応が必要であることは言うまでもありません。

プルトニウム同位体の特性

(出典)IAEA「Technical Features to Enhance Proliferation Resistance of Nuclear Energy Systems No. NF-T-4.5」(2010年)を基に内閣府作成

注1: 原子力の平和利用において、核物質やそれに関連する施設が軍事目的に転用されることを防止あるいは阻止する能力を核拡散抵抗性という(ATOMICAより抜粋)

注2: THE STRUCTURE AND CONTENT OF AGREEMENTS BETWEEN THE AGENCY AND STATES REQUIRED IN CONNECTION WITH THE TREATY ON THE NON-PROLIFERATION OF NUCLEAR WEAPONS

注3: 一方、米国ロシア間で結ばれた協定では、核兵器グレードのプルトニウムはPu-239に対するPu-240の比率が0.1以下とされている

注4: アクチノイドに属する超ウラン元素(周期表においてウランの原子番号92を超える元素)のうちプルトニウムを除いたネプツニウム(Np)、アメリシウム(Am)、キュリウム(Cm)等の元素の総称

4-2 核セキュリティの確保

核セキュリティとは、「核物質、その他の放射性物質、その関連施設及びその輸送を含む関連活動を対象にした犯罪行為又は故意の違反行為の防止、探知及び対応」のことをいいます。2001年9月11日の米国同時多発テロ事件以降、国際社会は新たな緊急性を持ってテロ対策を見直し、取組を強化してきました。放射性物質の発散装置(いわゆる「汚い爆弾」)の脅威も懸念されるようになり、核爆発装置に用いられる核燃料物質だけでなく、あらゆる放射性物質へと防護の対象が広がっています。

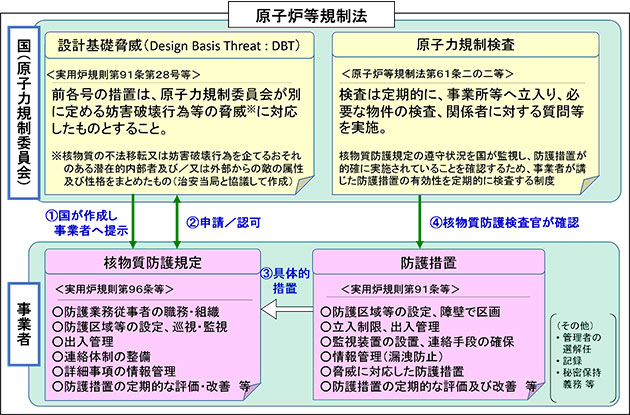

我が国では、原子炉等規制法により、原子力事業者等に対して核物質防護措置を講じることを義務付け、その措置の実効性を国が定期的に確認する体制を整備しています。また、関連諸条約の締結を始めとして、人材育成や技術開発を含む様々な国際協力や情報交換を行いつつ、核セキュリティに関する取組を推進しています。

(1) 核セキュリティに関する国際的な枠組み

1987年2月発効の「核物質の防護に関する条約」は、国際輸送中の核物質の不法な取得及び使用の防止を主目的とした条約であり、2023年3月末時点で163か国及び1機関(ユーラトム13)が締約しています。同条約は、核によるテロ等に対する国際社会の認識の高まりを受け2005年に改正(2016年5月発効)され、適用の対象が国内で使用、貯蔵、輸送されている核物質又は原子力施設へと拡大されたとともに処罰対象の犯罪が拡大され、名称も「核物質及び原子力施設の防護に関する条約」(改正核物質防護条約)へと改められました。改正核物質防護条約の2024年3月末時点の締約国は135か国と1機関(ユーラトム)です。

2022年3月28日から4月1日には、オーストリアのウィーンで、改正核物質防護条約運用検討締約国会議が開催されました。この中で、一般的な情報に照らして改正核物質防護条約は適切であるとの結論が得られたことから、成果文書が採択されました。運用検討締約国会議は数年後に再度招集される見込みです。

2001年9月11日の米国同時多発テロ事件を契機として、原子力施設自体に対するテロ攻撃や、核物質やその他の放射性物質を用いたテロ活動(いわゆる「核テロ活動」)の脅威等に対処するための対策強化が求められるようになりました。2007年7月発効の「核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約」(核テロリズム防止条約)は、核によるテロリズムの行為の防止並びに、同行為の容疑者の訴追及び処罰のための効果的かつ実行可能な措置を取るための国際協力を強化することを目的としており、2024年3月末時点の締約国数は124か国です。

IAEAは核物質や放射性物質を悪用する潜在的なリスクを、核兵器の盗取、盗取された核物質を用いた核爆発装置の製造、放射性物質の発散装置の製造、原子力施設や放射性物質の輸送等に対する妨害破壊行為の4種類に分類しています(図 4-7)。

また、IAEAは、各国が原子力施設等の防護措置を定める際の指針となる文書(IAEA核セキュリティ・シリーズ文書)を体系的に整備しています。最上位文書である基本文書14及び三つの勧告文書16に加えて、具体的な指針を示す実施指針、技術指針も刊行され、核セキュリティを取り巻く状況が反映され順次改訂・新規発行されています。さらに、IAEAが加盟各国の核セキュリティ体制強化を支援する国際核物質防護諮問サービス(IPPAS )も、改正核物質防護条約等の枠組みへの準拠と措置の実効性の向上を図る上で重要な取組の一つです。IAEAは、IPPASを通じて、核物質及びその他の放射性物質と関連施設の防護に関する国際条約、IAEAの指針の実施に関する助言を行っています。

我が国は、テロ対策のための国際的な取組に積極的に参画しており、改正核物質防護条約や核テロリズム防止条約を含め、国連その他の国際機関で採択された13本のテロ防止関連諸条約を締結しています。

図 4-7 IAEAが想定する核テロリズム

(出典)外務省ウェブサイト「核セキュリティ」

(2) 我が国における核セキュリティに関する取組

① 核物質及び原子力施設の防護

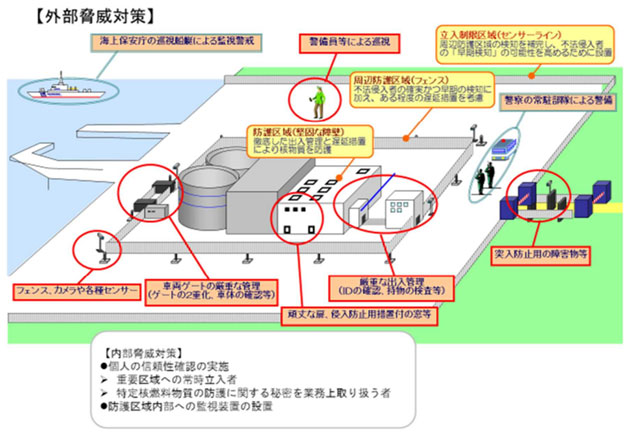

我が国では、原子炉等規制法により、原子力施設に対する妨害破壊行為や、特定核燃料物質17の輸送・貯蔵・使用時等の核物質の盗取等を防止するための対策を講じることを原子力事業者等に義務付けています(図 4 8)。原子力事業者等は、原子力施設において防護区域を定め、当該施設を鉄筋コンクリート造りの障壁等によって区画するとともに、出入管理、監視装置の設置、巡視、情報管理等を行っています。また、核物質防護管理者を選任し、核物質防護に関する業務を統一的に管理しています(図 4-9)。

原子力規制委員会は、核セキュリティに関する取組をより効果的かつ効率的なものとすることを目的として、原子力事業者等との意見交換を2022年10月から継続的に行っており、2024年1月には、出入管理措置の強化及び核物質防護規定の変更の認可申請手続の合理化等のため、核物質防護措置に係る審査基準等の一部改正が行われました。

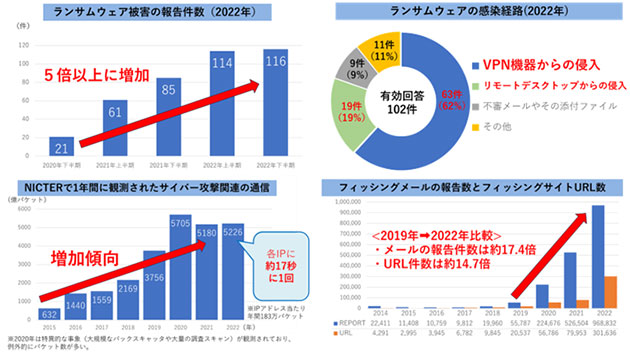

また、デジタル化の負の側面として、サイバー攻撃件数の増加も顕著となっていることから、サイバーセキュリティ対策の強化が不可欠になっています(図 4-10)。原子力規制委員会は、IAEAによる勧告文書18を踏まえ、原子力施設における内部脅威対策(個人の信頼性確認の実施及び防護区域内における監視装置の設置)の強化に加え、サイバーセキュリティ対策の継続的な改善等に係る制度整備を着実に進めています。

図 4-8 原子力施設における核物質防護の仕組み

(出典)原子力規制委員会提供資料

図 4-9 原子力施設における核物質防護措置の例

(出典)原子力規制委員会「令和4年度年次報告」(2023年)

図 4-10 サイバーセキュリティの動向

(出典)総務省「ICT サイバーセキュリティ総合対策2023」(2023年)、警察庁「令和4年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」(2023年)を基に内閣府作成

原子力産業界の自主的取組を行う組織である原子力エネルギー協議会(ATENA19)も、原子力発電所におけるサイバーセキュリティ対策導入に関するガイドを2020年3月に発刊しました。原子力事業者は、当該のガイドに基づく全17項目の安全対策内容について全て実施完了していることを、2023年11月にATENAに報告しました。

原子力事業者等が講じる防護措置の実施状況及び核物質防護規定の遵守状況については、原子力規制検査において確認しています。2020年度には、東京電力柏崎刈羽原子力発電所におけるID20カード不正使用事案及び核物質防護設備の機能の一部喪失事案を踏まえ、原子力規制委員会は2021年3月に同発電所の原子力規制検査における対応区分を「第4区分」として是正措置命令を発出し、追加検査を実施しました。原子力規制委員会は2023年12月27日に「第1区分」に変更し事実上の運転禁止命令を解除しました21。

2022年に発生した、ロシアによるウクライナの原子力施設等への攻撃・占拠事案では原子力施設防護・核不拡散等の問題が顕在化しました。軍事的脅威下では、原子力施設の管理等の観点でIAEA等国際機関の役割が重要となりますが、我が国としても有事の際に指揮命令系統に混乱が生じないよう、国際機関、政府の原子力関連機関、危機管理組織等が連携し、対応を不断に検証する必要があります。我が国の国民の命や暮らしを守るために十分か、引き続き、対応を不断に検証し、改めるべき点は改善していくことで安全確保に万全を期していく必要があります。2012年以降は各地の原子力発電所において、警察や陸上自衛隊等によるテロリスト等への対処を想定した共同訓練が実施されています。

② 核セキュリティ文化の醸成

核セキュリティ文化とは、原子力組織に携わる人々が核セキュリティを確保するための信念、理解、習慣について話し合い、その結果を実施し根付かせていくものです。核セキュリティ文化の醸成及び維持は、原子力に携わる者全ての務めです。2012年の法令改正により、核物質防護規定において「核セキュリティ文化を醸成するための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること」を定めることが原子力事業者等に義務付けられました。

原子力規制委員会は、原子力事業者等の経営層との面談等を通じて、核セキュリティに対する関与意識の強化を図っています。2021年6月に開催された第12回CNO会議22では、東京電力の核物質防護事案を踏まえた業界全体での取組に関する意見交換が行われました。

また、「核セキュリティ文化に関する行動指針」(原子力規制委員会2015年策定)では、脅威に対する認識、安全との調和、幹部職員の務め、教育と自己研鑽、情報の保護と意思疎通の5点について、原子力規制委員会自らの核セキュリティ文化を醸成するための行動指針を示しています。原子力規制委員会は、この指針に基づき、新規採用職員及び検査官への着任が見込まれる職員を対象とした核セキュリティ文化に関する研修等の核セキュリティ文化の醸成活動を継続的に実施しています。

③ 輸送における核セキュリティ

輸送時の核セキュリティは、輸送物の種類や輸送手段によって所管する規制行政機関及び治安当局が異なります(表 4-8)。特定核燃料物質の輸送時の要件は、陸上輸送に関しては原子炉等規制法で、海上輸送に関しては「船舶安全法」で定められています。

表4-8 特定核燃料物質の輸送を所管する関係省庁 輸送物 輸送方法 輸送経路・日時 陸上輸送 原子力規制委員会 【所外輸送】国土交通省 都道府県公安委員会 【所内輸送】原子力規制委員会 海上輸送 国土交通省 国土交通省 海上保安庁 (注)特定核燃料物質の航空輸送は実施されない

(出典)第2回核セキュリティに関する検討会資料4 国土交通省・原子力規制庁「輸送における核セキュリティの検討について」(2013年)を基に内閣府作成

④ 核セキュリティ対策強化のための国際的な支援活動

我が国は、2010年の核セキュリティ・サミットにおいて、主にアジア諸国の核セキュリティ強化を支援するセンターの設立を表明し、同年12月に原子力機構に「核不拡散・核セキュリティ総合支援センター」(ISCN23)を設置しました。ISCNは人材育成支援、技術開発等の活動を積極的に進めています。

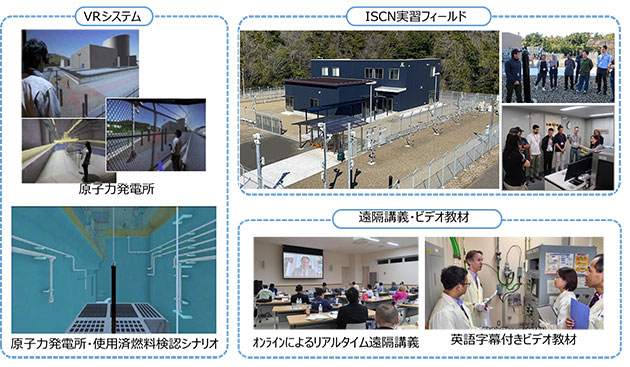

人材育成支援では、バーチャルリアリティ(VR24)技術や核物質防護の実習施設を活用したトレーニング、保障措置の体制整備の実務者トレーニング等を実施し、各国から高い評価を受けています(図 4-11)。また、IAEA査察官向けに、原子力機構の施設を活用した我が国でしか実施できないトレーニングを提供し、IAEAからも高く評価されています。こうした実績を踏まえて、原子力機構は、2021年10月にIAEAから、核セキュリティ及び廃止措置・廃棄物管理の2分野においてIAEA協働センターの指定を受けました。また、2023年度には上記実習施設を拡充し、サイバーセキュリティ等の新たな脅威に対応するトレーニングを開発できる環境を整備しました。

トレーニングコースは2024年3月までに105か国、6国際機関から累計6,008名が受講しています。2023年10月には、「核物質及び原子力施設の防護に係るトレーニングコース」が実施されました。この際、サンディア国立研究所から講師2名が派遣されるとともに、アジアを中心とした15か国の原子力規制機関、治安機関、その他関係政府機関、及び事業者等から26名が参加しました。

図 4-11 原子力機構ISCNによる様々なトレーニングの実施

(出典)原子力機構核不拡散・核セキュリティ総合支援センターウェブサイト「ISCNニューズレターNo.0281」(2020年)、原子力機構核不拡散・核セキュリティ総合支援センターウェブサイト「人材育成」、M. Sekine et al.「Proceedings of 2021 INMM/ESARDA Joint Annual Meeting」、Y. Kawakubo et al.「Proceedings of 2021 INMM/ESARDA Joint Annual Meeting」を基に内閣府作成

技術開発では、欧米と協力して、押収・採取された核物質を分析して出所等を割り出す核鑑識技術、中性子線を照射して対象物を非破壊分析するアクティブ法等の技術開発を進めています。また、大規模イベント等におけるテロ活動を抑止するための核物質・放射性物質を検知する技術開発、核爆発装置や放射性物質を飛散させる装置等に核物質・放射性物質が用いられるリスクを低減するための評価研究も進めています。

そのほか、ISCNでは原子力平和利用と核不拡散・核セキュリティに係る国際フォーラムを毎年開催しています。2023年12月にハイブリッドで開催した国際フォーラムでは、「原子力の平和利用によるサステナブルな社会と核兵器のない世界の実現に向けて」をテーマに、国内外の有識者による講演や議論が行われました(図 4-12)。また、プレイベントとして、学生セッション「NPT体制への信頼回復及び再活性化方策」をオンラインで開催しました。

図 4-12 原子力平和利用と核不拡散・核セキュリティに係る国際フォーラム2023の様子

(出典)原子力機構核不拡散・核セキュリティ総合支援センターウェブサイト「ISCNニューズレターNo.0325」(2024年)

(3) 核セキュリティに関する国際的な取組

① 核セキュリティ・サミット

米国のオバマ大統領(当時)が提唱した核セキュリティ・サミットは、2010年4月から2016年4月にかけて合計4回開催され、核テロ対策に関する基本姿勢や取組状況、国際協力の在り方について、首脳レベルでの議論が行われました。最終回となった第4回では、サミット終了後の核セキュリティ強化の取組に向けた行動計画等が採択されました。

② 国連の行動計画

国連総会と国連安全保障理事会(安保理)は、グローバルな核セキュリティを強化する上で重要な役割を果たしています。2016年の第4回核セキュリティ・サミットで発表された国連の行動計画では、国連総会及び安保理の関連する全ての決議に定められた、核セキュリティ関連のコミットメントと義務を完全に履行すること等を目指す方針が示されました。

③ IAEAにおける取組

IAEAは2002年3月、核テロ対策を支援するために、核物質及び原子力施設の防護等8つの活動分野で構成される核セキュリティ第1次活動計画を策定し、核物質等テロ行為防止特別基金を設立しました。2021年9月には、2022年から2025年までを対象とした第6次行動計画が承認されました。第6次行動計画は、優先的かつ横断的事項、情報管理、核物質及び原子力施設の防護、規制上の管理を外れた核物質の防護、プログラム開発及び国際協力の5つの分野で構成されており、2020年2月に開催されたIAEA主催の閣僚級会議「核セキュリティに関する国際会議」における閣僚宣言の内容も反映されています。

また、IAEAはオーストリアのサイバースドルフに核セキュリティ訓練・実証センターを設置し2023年10月に運用を開始しました。同センターは、各国が有する核セキュリティ支援センターの機能を補完する位置付けで、核セキュリティ対応者への訓練や演習を提供することを目的としています。

④ その他の国際枠組み

上記のほか、我が国も参加する、核セキュリティの向上を目的とした代表的な国際取組として、「大量破壊兵器及び物質の拡散に対するグローバル・パートナーシップ」(GP25)、「核テロリズムに対抗するためのグローバル・イニシアティブ」(GICNT26)、「核セキュリティ・コンタクトグループ」(NSCG27)等が挙げられます。これらは2002年、2006年のG8を機に設置されましたが、その後G8の枠を超えて、多くの国や国際機関が参加する取組へと拡大しています。

また、2008年のIAEA年次総会の際に設立された「世界核セキュリティ協会」(WINS28)は、核物質及び放射性物質がテロ目的に使用されないように管理を徹底することを目的として活動を行っています。WINSは2022年5月に、規制外の核物質及びその他放射性物質 (MORC29)に対処する人材開発に関する新たな報告書を発表しました。同報告書では、核セキュリティの能力開発で最も重要な問題は設備ではなく、訓練を受けた人材であるといった指摘がなされています。

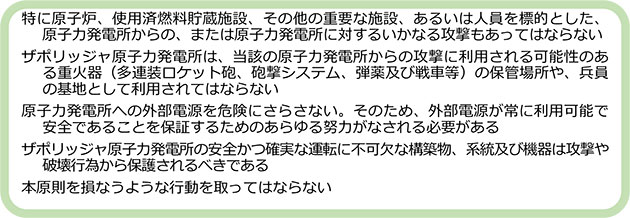

⑤ ロシアによるウクライナ侵略問題への対応

ロシアは、2022年2月24日にウクライナに対する侵略を開始しました。その直後から、チョルノービリ原子力発電所やウクライナ最大のザポリッジャ原子力発電所がロシア軍により占拠されました。また、放射性廃棄物処分場へのミサイル攻撃や核物質を扱う研究施設への砲撃も行われました。その後も原子力発電所等への攻撃は続き、外部電源の損傷、喪失などが断続的に発生しているほか、大きな被害をもたらしています30。

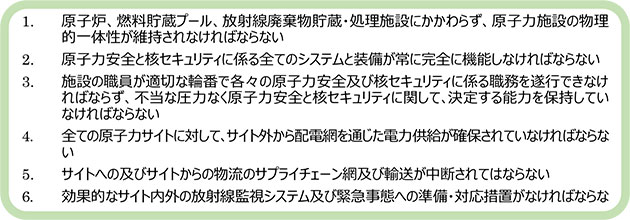

これらの事態に対し、IAEAは累次にわたり重大な懸念を表明しています。2022年3月2日及び3日に開催されたIAEA特別理事会ではグロッシー事務局長が7つの柱を提示しました(図 4-14)。また、翌2023年5月の国連安全保障理事会では、ザポリッジャ原子力発電所の防護を目的とした当該原子力発電所への攻撃の禁止や電力供給の確保等を含む5つの原則を発表し、ロシアとウクライナに対してこれらを遵守することを求めました(図 4-15)。2023年9月のIAEA総会では初の総会決議が賛成多数で採決される等、紛争下にあるウクライナの原子力施設における原子力安全、核セキュリティ及び保障措置の確保の必要性が引き続き重視されています。また、グロッシー事務局長はこれまでにウクライナを度々訪問し、ゼレンスキー大統領との会談やザポリッジャ原子力発電所への訪問を行っているほか、ウクライナにおける原子力施設の安全や核セキュリティの確保等のため、ザポリッジャ原子力発電所等にIAEAの専門家を常駐させ原子力安全と核セキュリティについて監視するなどの取組を進めています31(図 4-13)。

図 4-13 IAEAグロッシー事務局長のウクライナ訪問(2024年2月)

(出典)IAEA ウェブサイト「News」(2024年)

図 4-14 グロッシーIAEA事務局長が提示した7つの柱)

(出典)IAEAウェブサイト「Director General Statement to IAEA Board of Governors on Situation in Ukraine」(2022年)、外務省ウェブサイト「(仮訳)ウクライナにおける原子力安全と核セキュリティの枠組みに関するG7不拡散局長級会合(NPDG)声明」(2022年)を基に内閣府作成

図 4-15 グロッシーIAEA事務局長が提示した5つの原則

(出典)IAEAウェブサイト「IAEA Director General Statement to United Nations Security Council」(2023年)を基に内閣府作成

4-3 核軍縮・核不拡散体制の維持・強化

我が国は、世界で唯一の戦争被爆国として、「核兵器のない世界」の実現に向けて、国際社会の核軍縮・核不拡散の取組を引き続き主導していく使命を有しています。そのため、国際的な核不拡散体制を維持・強化するための議論に積極的に参加するとともに、人材の育成に努め、「核不拡散と原子力の平和利用の両立を目指す趣旨で制定された国際約束・規範の遵守が、原子力利用による利益を享受するための大前提」とする国際的な共通認識の醸成に国際社会と協力して取り組むことが重要です。核兵器不拡散条約(NPT)を中心とした様々な国際枠組みの下で、核軍縮・核不拡散に向けた取組を積極的に推進しています。

(1) 国際的な核軍縮・核不拡散体制の礎石としての核兵器不拡散条約(NPT)

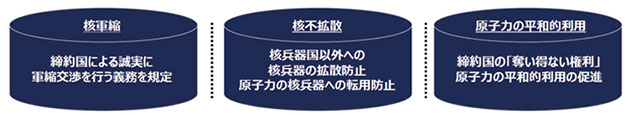

NPTは、米国、ロシア、英国、フランス及び中国を核兵器国と定め、これらの核兵器国には核不拡散の義務を、また、核兵器国を含む全締約国に対して誠実に核軍縮交渉を行う義務を課す一方、非核兵器国には原子力の平和的利用を奪い得ない権利として認めて、IAEAの保障措置を受託する義務を課すもので、国際的な核軍縮・核不拡散を実現し、国際安全保障を確保するための最も重要な基礎となる普遍性の高い条約として位置付けられています(図 4-16)。我が国は同条約を1976年6月に批准しており、2024年3月末時点の同条約の締約国数は191か国・地域32です。

図 4-16 核兵器不拡散条約(NPT)の3つの柱

(出典)第9回原子力委員会資料第1号 外務省「不拡散政策及び原子力の平和的利用と国際協力」(2022年)

NPT運用検討会議は、条約の目的の実現及び条約の規定の遵守を確保することを目的として、5年に1度開催される国際会議です。条約が発効した1970年以来、その時々の国際情勢を反映した議論が展開されてきましたが、近年、NPT体制は深刻な課題に直面しています。我が国もNPT体制を維持・強化する観点から各国に建設的な対応を繰り返し呼びかけつつ、NPT運用検討会議の意義ある成果に向けた様々な取組を行ってきました。

2023年7月31日から8月11日まで、国連ウィーン本部において2026年NPT運用検討会議第1回準備委員会が開催されました。日本は、ステートメントを行ったことに加え、NPTの三本柱である核軍縮、核不拡散、原子力の平和的利用について分野別の議論に積極的に関与し、2022年の運用検討会議の際に岸田内閣総理大臣が提唱した「ヒロシマ・アクション・プラン」の5項目の要素の重要性を発信しました。また、現実的で実践的な取組を継続・強化していくことの重要性を強調し、「核兵器のない世界」に向けた国際社会の機運を高めていくよう訴えました。

(2) 核軍縮に向けた取組

① 核軍縮の推進に向けた我が国の取組

我が国は、唯一の戦争被爆国として、核兵器のない世界を実現するため、核軍縮・核不拡散外交を積極的に行っています。1994年以降、毎年国連総会に核兵器廃絶決議案を提出し、幅広い国々の支持を得て採択されてきています。また、我が国は、2010年に我が国とオーストラリアが中心となって立ち上げた地域横断的な非核兵器国のグループである「軍縮・不拡散イニシアティブ」(NPDI33)を通じて、NPT運用検討会議における合意事項の着実な実施に貢献するべく活動を行っています。

岸田内閣総理大臣は、2023年1月の施政方針演説において、G7広島サミットの機会を捉え「核兵器のない世界」に向けた国際的な取組を主導すると述べました。そして、「ヒロシマ・アクション・プラン」等の取組と、「核兵器のない世界」の実現に向けた具体的な道筋について、自由闊達な議論を行う場である国際賢人会議の英知を得ながら、現実的かつ実践的な取組を進めることを表明しました。

2023年5月のG7広島サミットで、岸田内閣総理大臣は、ロシアによる核の威嚇は断じて受け入れられず、NPTの維持・強化を図ることこそが、「核兵器のない世界」を実現する唯一の現実的な道であり、世界の核兵器数の全体的な減少を継続していくことが不可欠であると述べました。その後、G7首脳間で「核兵器のない世界」へのコミットメントが再確認され、核軍縮に焦点を当てたG7初の首脳独立文書である「核軍縮に関するG7首脳広島ビジョン」が発出されました。

② 包括的核実験禁止条約(CTBT)

CTBT34は、全ての核兵器の実験的爆発又は他の核爆発を禁止するもので、核軍縮・核不拡散を進める上で極めて重要な条約であり、我が国は1997年に批准しました。2024年3月末時点で批准国は178か国ですが、CTBTの発効に必要な特定の44か国のうち批准は35か国35にとどまり条約は発効していません。

我が国は、CTBTの発効を重視しており、CTBT発効促進会議、CTBTフレンズ外相会合等を通じて未批准国への働きかけに積極的に取り組んでいます。2023年9月には第13回CTBT発効促進会議が開催され、我が国からは、上川外務大臣が出席しました。上川外務大臣は、我が国が現実的かつ実践的な核軍縮措置としてCTBTの早期発効を重視している旨を述べるとともに、CTBTの重要性がかつてないほど高まっていることを訴えました。そして、CTBTの発効が国際社会にとって喫緊の優先課題であることを強調し、条約の前進に向けた国際社会の協力を呼びかけました。

条約の遵守状況の検証体制については、我が国は、国内に国際監視制度(IMS36)の10か所の監視施設及び実験施設を維持・運営しているほか(図 4-17)、世界各国の将来のIMSステーションオペレーター(観測点の運営者)の能力開発支援や包括的核実験禁止条約機関(CTBTO37)への任意拠出の提供を通じて、その強化に貢献しています。

図 4-17 日本国内の国際監視施設設置ポイント

(出典)外務省「CTBT国内運用体制の概要 日本国内の国際監視施設設置ポイント」(2020年)

③ 核兵器用核分裂性物質生産禁止条約(「カットオフ条約」(FMCT))

1993年に米国クリントン大統領(当時)が提案した「核兵器用核分裂性物質生産禁止条約」(「カットオフ条約」(FMCT38))は、核兵器用の核分裂性物質(高濃縮ウラン及びプルトニウム等)の生産を禁止することにより核兵器を保有する国の新たな出現を防ぎ、かつ核兵器国における核兵器の生産を制限するもので、核軍縮・不拡散の双方の観点から大きな意義を有します。

これまで、ジュネーブ軍縮会議(CD39)において、条約交渉を開始するための議論が行われてきているものの、実質的な交渉は開始されていません。そのため、2017年と2018年にハイレベルFMCT専門家準備グループの会合を開催し、条約の実質的な要素と勧告を盛り込んだ報告書を採択しました。

我が国としては、FMCTの早期交渉開始を実現すること、また、交渉妥結までの間、核兵器を保有する国が核兵器用核分裂性物質の生産モラトリアムを宣言することは核兵器廃絶の実現に向けた次の論理的なステップであり、核軍縮分野での最優先事項の一つと考えています。

2023年9月に、岸田内閣総理大臣は国連総会出席のために訪問中のニューヨークで、我が国自身の努力の一環として、FMCTへの政治的関心を高めることを目的として日本、フィリピン及びオーストラリアとともにFMCTハイレベル記念行事を共催しました。同行事では、各国からの出席者による活発な意見交換が行われ、FMCTに対する政治的な関心を再び集める契機となりました。

④ 核兵器禁止条約

2021年1月に発効した「核兵器禁止条約」は、核兵器その他の核爆発装置の開発、実験、生産、製造、その他の方法による取得、占有又は貯蔵等を禁止するとともに、核兵器その他の核爆発装置の所有、占有又は管理の有無等について締約国が申告すること等について規定しています。2022年6月には、同条約の第1回締約国会合が、2023年11月には第2回締約国会合が開催されました。

核兵器禁止条約は、「核兵器のない世界」への出口とも言える重要な条約です。しかし、現実を変えるためには、核兵器国の協力が必要ですが、同条約には核兵器国は1か国も参加していません。そのため、同条約の署名・批准といった対応よりも、我が国は唯一の戦争被爆国として、核兵器国を関与させるよう努力していかなければならず、そのためにもまずは「核兵器のない世界」の実現に向けて、唯一の同盟国である米国との信頼関係を基礎としつつ、現実的かつ実践的な取組を進めていく考えです。

⑤ 軍備管理枠組み

ロシアのウクライナ侵略は、ウクライナ国内の原子力発電所の占拠等に伴う核セキュリティ上の懸念に加え、世界の核軍縮・核不拡散体制にも影響を及ぼしています。ロシアはこれまでのウクライナ侵略の過程で、核兵器による威嚇を示唆する言及を度々行っています。こうした中、2022年8月の第10回NPT運用検討会議では、最終的にウクライナをめぐる問題を理由にロシア1か国のみが反対し、成果文書のコンセンサス採択に至りませんでした。さらに、ロシアのプーチン大統領は2023年2月に行われた年次教書演説において、2011年1月に米国とロシアの間で締結され、2021年2月に延長された、核弾頭及びその運搬手段の削減等を規定した「新戦略兵器削減条約」(新START40)の履行停止を発表しました。一方、米国は2023年6月に、ロシアによる新START違反に対する合法的な対抗措置を講じる旨を発表しました。

核兵器をめぐる昨今の情勢を踏まえると、米露を超えたより広範な国家、より広範な兵器システムを含む新たな軍備管理枠組みを構築していくことも重要であり、その観点から、我が国は様々なレベルでこの問題について関係各国に働きかけを行ってきています。例えば、前述の核兵器廃絶決議においても、核軍備競争予防の効果的な措置に関する軍備管理対話を開始する核兵器国の特別な責任につき再確認することが盛り込まれています。

「核兵器のない世界」への道のりは一層厳しくなっていますが、我が国政府は、このような状況だからこそ「核兵器のない世界」に向けて現実的かつ実践的な取組を粘り強く進めていく必要があると繰り返し訴えてきています。

(3) 核不拡散に向けた取組

① 原子力供給国グループ(NSG)

1974年のインドの核実験を契機として、原子力関連の資機材を供給する能力のある国の間で「原子力供給国グループ」(NSG41)が設立され、2024年3月末時点で我が国を含む48か国が参加しています。NSG参加国は、核物質や原子力活動に使用するために設計又は製造された品目及び関連技術の輸出条件を定めた「NSGガイドライン・パート142」を1978年に選定し、これに基づいた輸出管理を行っています。さらに、その後策定された「NSGガイドライン・パート243」は、通常の産業等に用いられる一方で原子力活動にも使用し得る資機材(汎用品)及び関連技術も輸出管理の対象としています。

2023年7月には、アルゼンチンにおいて第32回NSG総会が開催され、我が国は、G7広島サミットにおける「核軍縮に関するG7首脳広島ビジョン」に言及し、NPT体制におけるNSGの重要性を強調するとともに、NSGガイドラインにおけるIAEAとの追加議定書の供給条件化の議論を推進することを各国に呼びかけました。さらに、北朝鮮の核・ミサイル開発、ロシアのウクライナ侵略及びイランの核問題といった地域情勢について懸念を示しました。

② 北朝鮮の核開発問題

北朝鮮は、累次の国連安保理決議に従った、全ての大量破壊兵器及びあらゆる射程の弾道ミサイルの完全な、検証可能な、かつ不可逆的な廃棄を依然として行っていません。北朝鮮は、「極超音速ミサイル」と称するものや変則軌道で飛翔可能な短距離弾道ミサイル(SRBM44)などを立て続けに発射し、その態様も鉄道発射型や潜水艦発射型などに多様化しています。特に近年は、大陸間弾道ミサイル(ICBM45)級を含めたミサイル発射を執拗に繰り返して、国際社会に対する挑発を一方的にエスカレートさせています。2023年には18回の弾道ミサイル発射事案(衛星打ち上げを目的とする弾道ミサイル技術を使用した発射を含む)が確認されています。

また、北朝鮮は核開発を継続する姿勢を示しており、2023年のIAEA事務局長の報告においては、2017年9月に6度目の核実験が行われた豊渓里(プンゲリ)で、2018年に部分的に解体された実験坑道を再開するための掘削作業の継続など、核実験に向けた動きが見られることが指摘されています。2023年12月にはIAEAは寧辺(ヨンビョン)の軽水炉が臨界に達したとの見方を示し、プルトニウム製造の可能性について懸念が示されました。

引き続き、北朝鮮による全ての大量破壊兵器及びあらゆる射程の弾道ミサイルの完全な、検証可能な、かつ不可逆的な廃棄に向け、国際社会が一致結束して、安保理決議を完全に履行することが重要です。

③ イランの核開発問題

イランの核開発問題は、国際的な核不拡散体制への重大な挑戦となっていましたが、2015年7月に、EU3+3(英国、フランス、ドイツ、米国、中国、ロシア)とイランとの間で「包括的共同作業計画」(JCPOA46)が合意され、JCPOAを承認する安保理決議第2231号が採択されました。JCPOAは、イランの原子力活動に制約をかけつつ、それが平和的であることを確保し、これまでに課された制裁を解除していく手順を詳細に明記したものです。

しかし、2018年には米国がJCPOAから離脱し、イランに対する制裁措置を再適用しました。これに対してイランは、2019年5月にJCPOA上の義務の段階的停止を発表し、低濃縮ウラン貯蔵量の上限超過、濃縮レベルの上限超過、フォルド47 にある燃料濃縮施設での濃縮再開等の措置を順次講じ、2021年4月には60%までの濃縮ウランの製造を開始する旨をIAEAに通報しました。一方で、2021年4月以降、米国及びイラン双方によるJCPOAへの復帰に向けた協議が、EU等の仲介によりオーストリアのウィーンで断続的に行われたものの、交渉は停滞しています。2023年2月には、フランス、ドイツ、英国、米国の4か国が、イランがIAEAへの事前通知なくフォルドにある燃料濃縮施設の仕様を大幅に変更した旨のIAEAの報告を受けて、同施設におけるIAEA保障措置の適用にイランが全面的に協力するよう求める声明を発表しました。なお、IAEA事務局長報告書によると、2024年2月10日時点におけるイランの濃縮ウラン保有量は推定で5525.5kg(JCPOAで定めた上限300kgの約18倍)に達しており、60%までの濃縮ウランの保有量は121.5kgに達しています。

グロッシー事務局長は2023年3月にイランを訪問し、ライースィ大統領やエスラミ同国原子力庁長官らと会談を行いました。グロッシー事務局長とエスラミ長官の両者はイランが包括的保障措置協定に基づく義務履行についてIAEAと協力すること、イランがIAEAに対し、未解決の保障措置問題に対処するため、情報や施設へのアクセスを提供する準備があること、またイランがIAEAに対し、検証及び監視活動を自発的に許容すること等で合意しました。

しかし、2023年9月14日には、英国、フランス、ドイツがJCPOAを遵守していないとし、イランに対し10月以降も安保理決議2231号に基づく制裁を継続することを公表しました。さらに、同日、IAEA定期理事会において、IAEAの加盟国63か国がNPTの保障措置協定に対するイランの協力体制に懸念を表明する共同声明を発出しました。これに対し、2023年9月16日にイランが知見のある複数の査察官の指名を撤回したことを受け、グロッシー事務局長はIAEAの検証活動に直接的かつ深刻な影響が出ているとして撤回の再考を求めていますが、イランは、撤回は保障措置協定上の権利であるとしてこれに応じていません。

我が国は、国際的な核不拡散体制の強化と中東地域の安定に資するJCPOAを支持してきましたが、引き続きイランに対し、核合意の遵守とIAEAとの協力を働きかけるとともに、中東における緊張緩和と情勢の安定化に向け、関係国と連携していく方針です。2023年8月には、林外務大臣(当時)から訪日したアミール・アブドラヒアン・イラン外相(当時)に対して、同年9月に国連総会に出席した岸田内閣総理大臣からライースィ・イラン大統領(当時)に対して、さらに、同年12月にジュネーブにて上川外務大臣からがアミール・アブドラヒアン・イラン外相(当時)に対して、IAEAとの共同声明の完全かつ無条件の実施を求めました。

④ 核燃料供給保証に関する取組

ウラン濃縮や使用済燃料再処理等の機微な技術の不拡散と原子力の平和利用との両立を目指す上で、政治的な理由による核燃料の供給途絶を回避する供給保証が重視されています。ロシアが主導するアンガルスク48の国際ウラン濃縮センター(IUEC49)については、ロシアの国営企業ロスアトムがIAEAと備蓄の構築に関する協定を交わし、2011年2月から燃料供給保証として120tの低濃縮ウラン備蓄の利用が可能となりました。

また、カザフスタンの低濃縮ウラン備蓄バンクについては、同国とIAEAが協定に署名し、2017年8月に開所しました。2019年にはフランスのオラノ社及びカザフスタン国営原子力企業のカズアトムプロム社から低濃縮ウランが納入され、同バンクの操業に必要な、100万kWe規模の加圧水型軽水炉(PWR50)1基の炉心を満たすのに十分な量の低濃縮ウランの備蓄が完了しました。

脚注

- International Atomic Energy Agency

- Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons

- Japan Support Programme for Agency Safeguards

- 米国、ロシア、英国、フランス、中国、日本、ドイツ、ベルギー、スイスの9か国が参加し、プルトニウム管理に係る基本的な原則を示すとともに、その透明性の向上のため保有するプルトニウム量を毎年公表することとした指針。1998年3月にIAEAが発表

- Mixed Oxide:ウラン・プルトニウム混合酸化物

- 第2章2-2(3)⑦「使用済燃料の再処理に関する取組」を参照

- 第2章2-2(3)⑧「ウラン・プルトニウム混合酸化物(MOX)燃料製造に関する取組」を参照

- 第2章2-2(3)⑨「軽水炉によるMOX燃料利用(プルサーマル)に関する取組」を参照

- 2024年度には、回収見込み及び消費見込みのプルトニウムはないため、2023年度末の保有見込量と同じ

- 2024年1月「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律」に法律名改正

- 第2章2-2(3)⑦「使用済燃料の再処理に関する取組」を参照。同機構名称は2023年5月の「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律」改正時に「使用済燃料再処理・廃炉推進機構」に変更された

- 2024年度から2026年度までの3年間における再処理及び再処理関連加工の実施場所、実施時期及び量を記載

- Euratom(The European Atomic Energy Community):欧州原子力共同体。将来のエネルギー資源の不足に対応する目的で1958年にEUの下に設置

- 2013年2月発刊の「国の核セキュリティ体制の基本:目的及び不可欠な要素」

- 2011年1月に発刊された「核物質及び原子力施設の物理的防護に関する核セキュリティ勧告改訂第5版」、「放射性物質及び関連施設に関する核セキュリティ勧告」及び「規制上の管理を外れた核物質及びその他の放射性物質に関する核セキュリティ勧告」

- International Physical Protection Advisory Service

- プルトニウム(Pu-238の同位体濃度が100分の80を超えるものを除く)、U-233、U-235のU-238に対する比率が天然の混合率を超えるウランその他の政令で定める核燃料物質

- 「核物質及び原子力施設の物理的防護に関する核セキュリティ勧告改訂第5版」

- Atomic Energy Association

- Identification

- 第1章1-2(1)④3)「原子力規制検査の実施」を参照

- 第1章1-2(2)④2)「原子力エネルギー協議会(ATENA)における取組」を参照

- Integrated Support Center for Nuclear Nonproliferation and Nuclear Security

- Virtual Reality

- Global Partnership

- Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism

- Nuclear Security Contact Group

- World Institute for Nuclear Security

- Materials out of regulatory control

- 2024年4月にはザポリッジャ原子力発電所がドローン攻撃を受ける事案も発生

- IAEAのその他の核セキュリティに係る活動内容については第3章3-1(1)①「国際原子力機関(IAEA)」を参照

- 国連加盟国では、インド、パキスタン、イスラエル及び南スーダンが未加入

- Non-proliferation and Disarmament Initiative

- Comprehensive Nuclear Test-Ban-Treaty

- 未批准の発効要件国は、インド、パキスタン、北朝鮮、中国、エジプト、イラン、イスラエル、米国及びロシア

- International Monitoring System

- Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization

- Fissile Material Cut-off Treaty

- Conference on Disarmament

- Strategic Arms Reduction Treaty

- Nuclear Suppliers Group

- 主な対象品目は、①核物質、②原子炉とその付属装置、③重水、原子炉級黒鉛等、④ウラン濃縮、再処理、燃料加工、重水製造、転換等に係るプラントとその関連資機材

- 主な対象品目は、①産業用機械(数値制御装置、測定装置等)、②材料(アルミニウム合金、ベリリウム等)、③ウラン同位元素分離装置及び部分品、④重水製造プラント関連装置、⑤核爆発装置開発のための試験及び計測装置、⑥核爆発装置用部分品

- Short-Range Ballistic Missile

- Intercontinental Ballistic Missile

- Joint Comprehensive Plan of Action

- 首都テヘランの南方の都市

- シベリア南東部の都市

- International Uranium Enrichment Centre

- Pressurized Water Reactor

| < 前の項目に戻る | 目次に戻る | 次の項目に進む > |