第9章 原子力利用の基盤となる人材育成とサプライチェーンの維持・強化

9-1 人材育成・確保及びサプライチェーンの動向と課題

原子力の利用には、高度な技術と高い安全意識を持った人材の確保が必要です。人材育成は、イノベーションを生み出すための基盤です。

「原子力利用に関する基本的考え方」では、基本目標として、「国は、人材こそ原子力利用の基盤であるという認識の下、事業者等が安心して人材投資に積極的に取り組めるよう確固たる原子力政策を打ち出しつつ、必要な予算確保に努め、体系的な原子力人材育成を進めるとともに、若者が魅力に感じる原子力イノベーションにつながる活動を作り出していく。また、人材育成においては多様性も意識し、若い世代や女性の比率を高めたり、人材の文理融合を強化したりすることで、研究開発機関や原子力関係事業者内に多角的な視点を取り入れ、研究開発・イノベーションに適した環境を醸成し、原子力利用のための基盤強化を推進する。」としています。

また、我が国の原子力サプライチェーンの維持・強化に不可欠な人材の枯渇や、知識・技術の継承への懸念が生じています。連続する世代交代の枠組みの中で知識・技術を確実に継承していく必要があります。

(1) 人材育成・確保及びサプライチェーンの動向

安全を確保し原子力を利用していくためには、発電事業や廃止措置に携わる人材、大学や研究機関の教員や研究者、利用政策及び規制に携わる行政官、医療、農業、工業等の放射線利用を行う技術者等、幅広い分野において様々な人材が必要とされます。

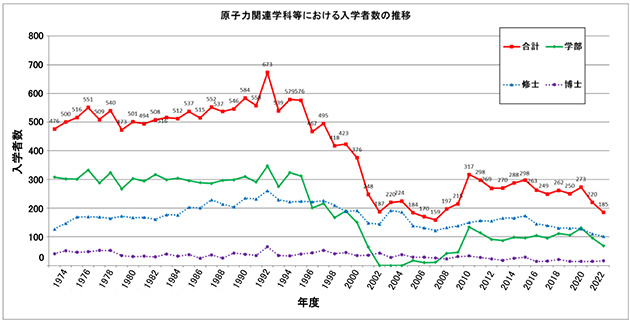

しかしながら、大学では、原子力分野への進学を希望する学生の減少(図 9-1)や原子力専門科目の減少、原子力分野の教員、特に若手教員の減少が進んでいます。また、教育試験炉の減少に伴い、実験・実習の機会の減少とともに、実験・実習のために長距離の移動を要するといった課題も顕在化しており、研究施設等も含めた研究・教育基盤の維持・強化が求められています1。企業においても、原子力産業への志望学生の減少により人材の確保が課題になっています。国内での原子力発電所の新規建設が中断していることから、建設プロジェクト従事経験者の高齢化が進み、技術継承が課題となっています。

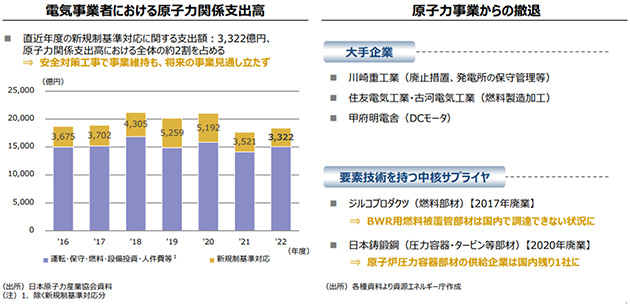

また、1970年代以降、原子力発電施設の多くで国産化率が90%を超えていますが、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故(東電福島第一原発事故)以降、将来的な事業の見通しが得られないことから原子力事業から撤退する企業も出てきており、国内のサプライチェーンが脅かされつつあります(図 9-2)。人材不足や知識・技術継承の途絶対策に向けた取組が急務となっています。

図 9-1 原子力関連学科等における入学者数の推移

(出典)第16回原子力科学技術委員会原子力研究開発・基盤・人材作業部会資料2 文部科学省「原子力人材、原子力イノベーションを取り巻く最近の状況」(2023年)を基に内閣府作成

図 9-2 我が国の原子力サプライヤの撤退に関する状況

(出典)第7回総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会原子力小委員会革新炉ワーキンググループ資料2 資源エネルギー庁「次世代革新炉の今後の検討課題(事務局提出資料)」(2023年)

米国、フランス、フィンランドでは原子力発電所の建設が大きく遅延した例があります。これは、長年、新規建設がなく、原子力発電所特有の建設や製造経験の継承に失敗したことも一因であると分析されています。

(2) 人材育成・確保及びサプライチェーンの維持・強化に向けた方向性

「今後の原子力政策の方向性と行動指針」(2023年4月原子力関係閣僚会議決定)においては、原子力関連企業の個別の実情に応じて実際に国が関与して積極的にサポートを行うため、人材育成・確保支援、部品・素材の供給途絶対策、事業承継支援など、サプライチェーン全般に対する支援態勢を構築することが示されました。

また、2023年5月に成立した「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案」(GX2脱炭素電源法)により改正された原子力基本法では、「原子力利用に関する基本的施策」として、「原子力発電に係る高度な技術の維持及び開発を促進し、これらを行う人材の育成及び確保を図り、並びに当該技術の維持及び開発のために必要な産業基盤を維持し、及び強化するための施策」が規定されています。

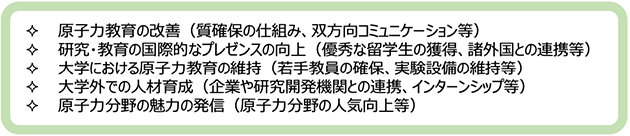

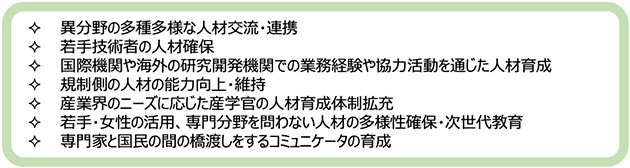

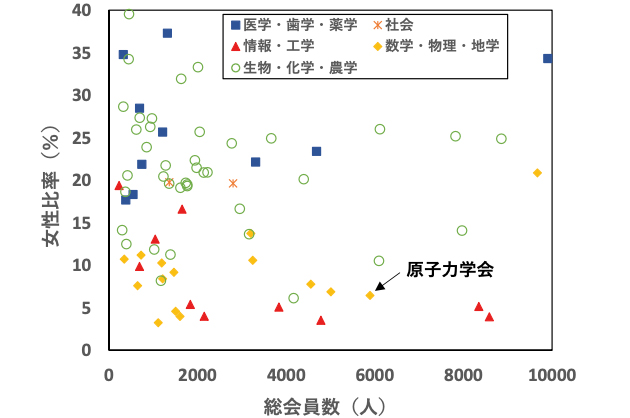

原子力委員会は、2018年2月に「原子力分野における人材育成について(見解)」を取りまとめ、優秀な人材の勧誘、高等教育段階と就職後の仕事を通じた人材育成について、それぞれ留意すべき事項を示しました。また、令和元年度版(2019年度版)原子力白書では、原子力分野を担う人材の育成を特集として取り上げ、我が国の大学における原子力教育の質向上に向けて取り組むべき方向性例を示しました(図 9-3)。2023年2月改定の「原子力利用に関する基本的考え方」では、人材育成の強化に係る今後の重点的取組を示しました(図 9-4)。原子力委員会は、若い世代の減少による高年齢化や女性比率の低さが我が国の原子力分野の問題であり、原子力分野の魅力を発信して若い世代の確保に取り組む必要性や、あらゆる世代、性別、分野の能力が発揮しやすい環境を整備する必要性を指摘しています(図 9-5)。

図 9-3 大学における原子力教育の質向上に向けて取り組むべき方向性例

(出典)原子力委員会「令和元年度版原子力白書」(2020年)を基に内閣府作成

図 9-4 人材育成の強化に係る今後の重点的取組

(出典)原子力委員会「原子力利用に関する基本的考え方」(2023年)を基に内閣府作成

図 9-5 学協会の女性比率

(出典)男女共同参画学協会連絡会「連絡会加盟学協会における女性比率に関する調査」(2023年)を基に内閣府作成

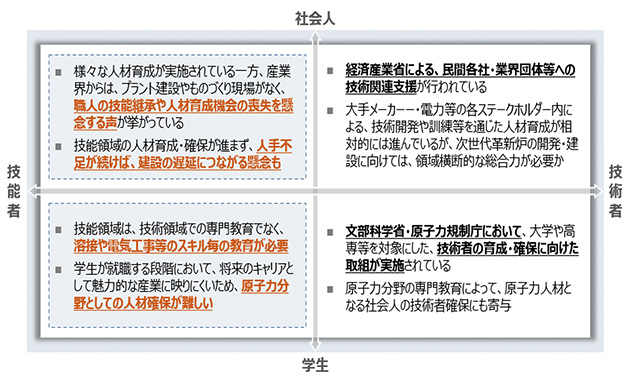

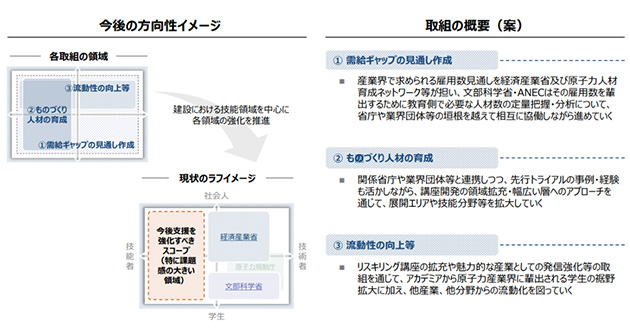

経済産業省総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会原子力小委員会においても、今後の原子力人材育成の方向性が議論されています。原子力人材の領域を、社会人・学生、技術・技能の四象限で分けてみると、技術領域者は、国や民間各社等による取組が相対的には進んでいる一方、建設(ものづくり)を始めとする技能領域は、震災以降の需要剥落により、職人技の継承・人材育成機会の喪失を懸念する声が上がる等、課題感が大きい状況です(図 9-6)。技能領域においても、人材育成講座開発、人材の流動性向上の各領域の強化を推進し、そのために、関係省庁・業界団体等との議論も行いながら、今後更なる強化・改善策を検討していく方向性が検討されました(図 9-7)。

また、原子力人材育成ネットワーク3の戦略ワーキンググループでは、2014 年に原子力人材育成戦略ロードマップを策定してから10年が経過したことを受けて、「原子力人材育成戦略ロードマップ2023年度改訂版」を公表しました。原子力をめぐる情勢の変化やロードマップに基づく活動実績、その他社会情勢の変化を踏まえた改善がなされており、人材の育成・確保に向けた各分野の今後の方策を提言しています。さらに、戦略ワーキンググループの下で今後3年ごとに向こう10年間のロードマップを見直していくことが制度化されました。

図 9-6 原子力の人材育成に対する課題のマッピング

(出典)第38回総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会 原子力小委員会 資料1「原子力政策に関する直近の動向と今後の取組」(2024年)

図 9-7 原子力人材の育成・確保に向けた取組の方向性

(出典)第38回総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会 原子力小委員会 資料1「原子力政策に関する直近の動向と今後の取組」(2024年)

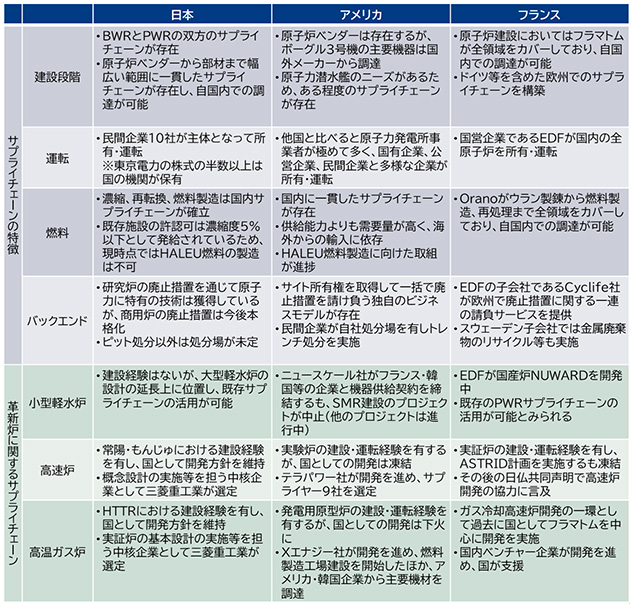

コラム ~諸外国におけるサプライチェーンの現状~

日本の原子力の技術は国内企業に技術が集積された分野であり、1970年以降に運転を開始した原子力発電所の多くで部品の国産化率が90%を超えています。一方で、東電福島第一原発事故後以降、原子力発電所の建設が中断し、建設プロジェクト従事経験者の高齢化が進み、技術継承が課題となっているほか、将来的な事業の見通しが立たないことから、2012年から2020年にかけて20社注1が原子力事業から撤退しています。このような状況から原子力事業の将来的な人材不足や知識・技術継承の途絶、サプライチェーンの脆弱化が、原子力利用の推進と安全確保に支障を来すことが懸念されます。本コラムでは、諸外国におけるサプライチェーンの現状について紹介します。また、各国の認証制度について紹介します。

① 米国

米国では2013年に建設を開始したボーグル3号機に至るまで35年間新設が行われなかった結果、大型軽水炉に関する国内の原子力サプライチェーンが衰退しました。そのため、大型の圧力容器や蒸気発生器用伝熱管等など国内で製造できない大型資機材も存在します。一方、原子力潜水艦といった軍用原子力における需要があり、原子力に特有な技術を保有している企業自体は比較的多く存在しています。運転員の養成や確保といった面でも米国の原子力人材とサプライチェーンを支える役割を担っていると言えます。

革新炉のうち、小型軽水炉は大型軽水炉の技術を活用しているため既存のサプライチェーンで対応可能であると予想されますが、実際の対応可能性は不透明であり、日本の状況と大差ないと考えられます。高速炉では実験炉、高温ガス炉では原型炉の建設・運転経験を有していますが、政府の開発方針が凍結されて以降、既存の原子炉ベンダーによる本格的な開発はありませんでした。近年、新興企業であるテラパワー社のナトリウム冷却高速炉やXエナジー社の高温ガス炉を米国やカナダに建設する計画が立ち上がっていますが、日本国内のメーカー等が、これらの計画に参加する機会も期待されます。

燃料分野においては、米国内での調達は可能である一方で、需要に追いついておらず海外への依存度が高いことが課題となっています。これに対し、2024年2月にグローバル・ニュークリア・フュエル社は、燃料の経済性向上に資するため、ウラン235(U-235)の濃縮度8%までの燃料製造、輸送、挙動解析について米国原子力規制委員会(NRC注2)から認可を取得し、米国初の濃縮度8%までの燃料が製造できる商業施設となりました。また、現在はロシアしか商業的に製造していない一方で革新炉での利用が見込まれているHALEU注3燃料についても、セントラスエナジー社が生産に成功し、規模拡大に取り組んでいます。

バックエンド分野では、原子力施設ごと買い取って廃止措置を請け負うビジネスモデル注4が存在し、実際に廃止措置が行われています。社会環境の違いから、日本でこのようなビジネスモデルを実施することは難しく、単純に比較することはできませんが、日本よりも選択肢の幅が広いとも言えます。

② フランス

フランスは、日本のように各階層全体にわたるサプライチェーンを有する数少ない国です。建設に関するサプライチェーンがフラマトム社注5に集約されており、ほぼ全ての資機材を取り扱っています。また、フラマトム傘下や独立系のドイツ企業からの調達も多く、欧州全体でサプライチェーンを構築しています。

小型軽水炉に関しては、2021年に発表された国家投資計画でSMR「NUWARD」の建設を2030年までに開始するという具体的な目標が示され、今後サプライチェーンが構築されると考えられます。他方、フランスが歴史的にも注力してきた高速炉開発については、2019年にASTRID計画を凍結したためサプライチェーンの状況は不明です。しかし、米国テラパワー社がフラマトム子会社を燃料取扱設備のサプライヤに指定していることから、ある程度の技術力を有していると考えられます。高温ガス炉については、ガス冷却高速炉開発の一環としてフラマトム社を中心に開発が進められていましたが、実証炉の建設に至った高速炉と比較すると、技術成熟度の観点から、HTTRの建設・運転実績を有する日本の方が優位にあると考えられます。

バックエンド分野においては、Cyclife社注6が放射性廃棄物の処理から処分まで一貫したサービスを提供しています。フランスの廃止措置の実施主体は、Cyclife社 の親会社である電気事業者のEDF社であることから、原子力事業者が10社存在する日本と比較すると、知見が蓄積しやすいと考えられます。

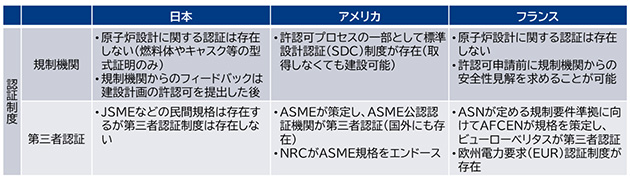

③ 各国の認証制度

日本では、規制機関による原子炉設計に対する認証制度はありませんが、燃料集合体や燃料の輸送容器(キャスク)等の型式証明の制度があります。また、日本機械学会(JSME)規格など民間規格はあるものの、原子力資機材の設計、製造に係る第三者認証制度はありません。米国では、規制機関による原子炉設計の型式認証が行われています。また、米国機械学会(ASME注7)が定める資機材に関わる設計、製造等の規格基準の第三者認証制度があり、NRCが認証取得を推奨しています。フランスでは、原子力安全機関(ASN注8)による型式認証制度はありませんが、建設計画が具体化する前に設計の安全性に関する見解を求めることができます。また、AFCEN注9が、ASNが定める規制要件に準拠した規格を策定し、第三者認証を実施しています。ただし、いずれの国も規制要件として認証取得は必須ではありません。

国によって制度が異なるものの、米国、フランスでは、規制機関による設計の成熟度の客観的な評価や資機材に関する規格適用の第三者認証が行われており、今後の日本の取組にも参考になり得ます。

サプライチェーンの各国間比較

(出典)各国公表資料、ヒアリング等を基に内閣府作成

認証制度の各国間比較

(出典)各国公表資料、ヒアリング等を基に内閣府作成

建設・運転段階、燃料、バックエンド分野における各国のサプライチェーン

※海外資本であるが現地に生産拠点があり国内調達が可能なもの

注:鍛造品の加工能力は企業によって異なる(出典)各国公表資料、ヒアリング等を基に内閣府作成

注1:日本原子力産業協会「原子力サプライチェーンの維持・強化に向けた提言について」(2022年7月)

注2:Nuclear Regulatory Commission

注3:High-Assay Low-Enriched Uranium:U235の濃縮度が5~20%の低濃縮ウラン

注4:第6章6-2(4)コラム「~米国における廃止措置をめぐるビジネス~」を参照

注5:政府系の原子炉ベンダー。EDF(Electricité de France、フランス政府が100%株式を保有する会社)が75.5%の株式を保有

注6:EDFグループの100%子会社

注7:American Society of Mechanical Engineers

注8:Autorité de sûreté nucléaire

注9:EDF、フラマトム社及びNOVATOME社が設立した原子力発電所の設計・建設基準に関するフランス協会

9-2 人材育成・確保及びサプライチェーンの維持・強化に向けた取組

人材育成・確保及びサプライチェーンの維持・強化における課題は原子力関係機関の共通認識となっており、各機関の特色を生かしつつ、人材の育成等が進められています。人材育成に関する取組の重要性は、安全規制や放射線防護に携わる規制側の人材や、国民からの信頼を回復する上で重要な専門家と国民との間の橋渡しとなるサイエンスコミュニケーター等、原子力サプライチェーンの維持・強化に必要な人材においても同様です。また、人材育成・確保に向けた取組では、社会インフラとしての原子力分野の重要性の発信や、組織や専門分野の枠を超えた異分野・異文化の多種多様な人材交流・連携も重要です。

(1) 産学官連携による取組

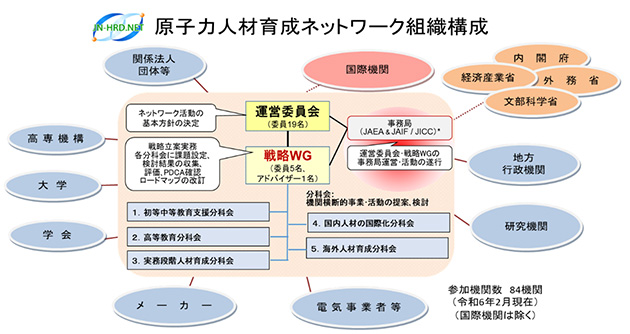

「原子力人材育成ネットワーク」4は、国(内閣府、外務省、文部科学省、経済産業省)の呼び掛けにより2010年11月に設立されました。2024年2月時点で84機関5が参加し、産学官連携による相互協力の強化と一体的な原子力人材育成体制の構築を目指して、機関横断的な事業を実施しています(図 9-8)。

図 9-8 原子力人材育成ネットワークの体制

(出典)経済産業省提供

具体的には、国内外の関係機関との連携協力関係の構築、ネットワーク参加機関への連携支援、国内外広報、国際ネットワーク構築、機関横断的な人材育成活動の企画・運営、海外支援協力(主に新規原子力導入国)の推進等を行っています6。2024年2月には、原子力人材育成ネットワークシンポジウムをオンラインで開催し、参画機関による活動報告と人材育成に関するデータ収集・分析についての講演が行われました。事務局からは、2023年度9月に実施された東電福島第一原発、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(原子力機構)の福島研究開発部門、中間貯蔵・環境安全事業株式会社ほかの学生施設見学会等の活動が報告されました。

(2) 国や地域による取組

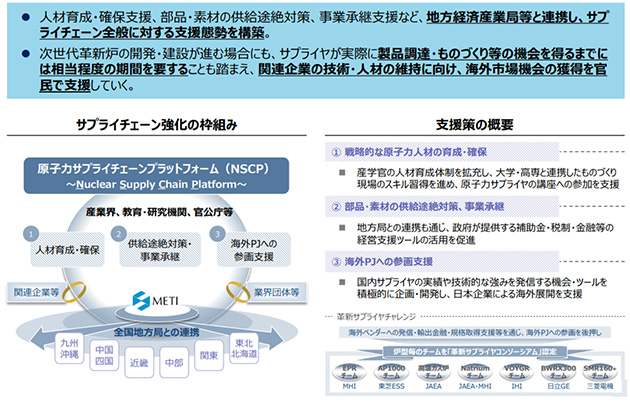

経済産業省は、原子力サプライチェーン支援態勢の強化の一環として、2023年3月に、地方経済産業局や日本原子力産業協会等の関係機関と連携し、「原子力サプライチェーンプラットフォーム」(NSCP7)を設立しました(図 9-9)。NSCPでは、ウェブサイト8も開設しており、日本原子力産業協会と共同で人材や技術の維持・強化に向けた各社の取組事例、補助金・税制に関する紹介、海外の建設プロジェクトへの参画に向けた情報提供等のコンテンツを掲載しています。また、NSCPの取組の一環として編成された「炉型別チーム」では、海外プロジェクトへの参画を目指す取組を実施しています。2023年2月には米国・ジョージア州、同年8月には米国・ニュージャージー州、2024年2月にはカナダに対し、経済産業省が主導して日系サプライヤ団を派遣し、日系サプライヤの実績や技術的な強みをプレゼンする等の取組を行いました。

加えて、資源エネルギー庁は、原子力の安全性・信頼性を支えている原子力産業基盤の維持・強化を図ることを目的とした「原子力産業基盤強化事業」において、世界トップクラスの優れた技術を有するサプライヤの支援や、技術開発・再稼働・廃炉等の現場を担う人材の育成等を推進しています。

図 9-9 サプライチェーンの維持・強化に向けた取組

(出典)第38回総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会 原子力小委員会革新炉ワーキンググループ 資料1「原子力政策に関する直近の動向と今後の取組」(2024年)

コラム ~原子力サプライチェーンの維持と強化~

我が国では、原子炉圧力容器から小さなバルブに至るまで、高いレベルの技術・人材・産業基盤を維持してきましたが、国内の原子力発電所の建設が滞っている中で、将来の事業見通しが立たず要素技術を持つ中核サプライヤ等の撤退が相次いでいます。原子力の持続的活用の観点から高品質の機器製造、工事保守の供給は必須であり、サプライチェーンの維持・強化は重要な課題です。

経済産業省は、NSCPの枠組みを通じ、原子力人材の育成・確保、部品・素材の供給途絶対策や事業承継、海外プロジェクトへの参画に対し、地方経済産業局とも連携した支援態勢を構築する取組を進めています。

2024年3月には「第2回原子力サプライチェーンシンポジウム」を開催し、オンラインも含めて約400名が参加しました。国内原子力関連企業による海外展開や事業承継、人材育成支援、供給途絶対策などの原子力サプライチェーンの維持・強化策について議論されました。また、原子力関連人材確保の観点から、学生に対して業界を知ってもらう機会を提供する場として、原子力サプライヤ合同企業説明会を開催し、19の機関が参画しました。

シンポジウムで議論されたサプライチェーンの供給途絶対策の手段の一つに、原子力施設の安全機能に係る機器等として使用できることを評価・検証した上で、一般産業用工業品を採用する方法があります。この方法は汎用品グレード格上げ(CGD:Commercial Grade Dedication)と呼ばれ、1970年代から米国において開発・適用されてきました。米国では規制、民間規格及び産業界ガイドラインが整備され、規制当局も含めた産業界で広く使用されています。

CGDは、国際原子力機関(IAEA注1)の技術報告書注2においても取り上げられており、米国だけでなく、国際的にも広く認知された手法です。我が国でも、2020年4月から施行された「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」において一般産業用工業品の管理について言及しています。また、一般社団法人日本電機工業会は2022年10月に「一般産業用工業品採用ガイドライン」(2023年10月改正)を公表しており、国内でもCGDの活用に向けた取組が行われています。

第2回サプライチェーンシンポジウムで挨拶に立つIAEAグロッシー事務局長

(出典)原子力産業新聞「原子力サプライチェーンシンポ開催」(2024年)

注1: International Atomic Energy Agency

注2: Procurement Engineering and Supply Chain Guidelines in Support of Operation and Maintenance of Nuclear Facilities

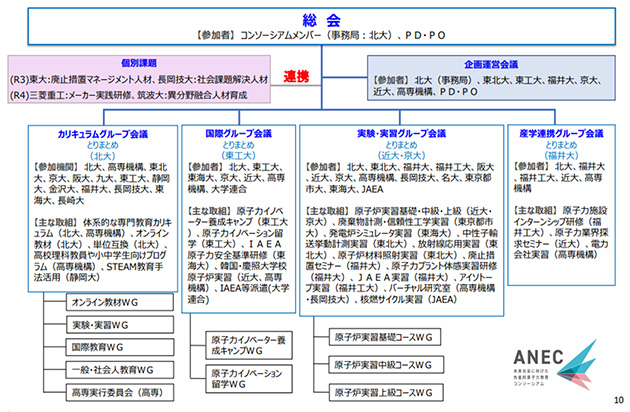

文部科学省は、「国際原子力人材育成イニシアティブ事業」や「英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業」等により、産学官が連携した国内外の人材育成の取組を支援しています。国際原子力人材育成イニシアティブ事業では、これまで東北大学が中心となって人材育成事業に取り組んできましたが、2021年に「未来社会に向けた先進的原子力教育コンソーシアム」(ANEC9)を創設し、我が国の原子力分野の人材育成機能を維持・充実していくために、大学や研究機関等が組織的に連携して共通基盤的な教育機能を補い合う取組を進めています(図 9-10)。

図 9-10 ANECの構成及び主な活動内容(2023年12月現在)

(出典)原子力規制庁ウェブサイト 人材育成に係る文部科学省及び資源エネルギー庁との面談資料1 文部科学省「国際原子力人材育成イニシアティブ事業 ANECの紹介」(2023年)

ANECの取組の一つとして原子力人材のアウトリーチ活動が行われています。2023年8月に文部科学省が近畿大学原子力研究所との共催で、初めて高校生を対象とした原子力アウトリーチ活動「集まれ高校生!原子力オープンキャンパス」を近畿大学で開催しました。プログラムは近畿大学が所有する教育訓練炉である近畿大学原子炉(UTR-KINKI10)を活用した近畿大学原子炉実験と原子力オープンキャンパスの二部構成で実施され、30名の高校生と大学、企業、研究機関の計21機関が参加しました。この原子力オープンキャンパスでは、原子力を体系的に学べる大学及び大学卒業後の進路である企業・研究機関をブース形式で紹介し、原子力分野の興味や理解を深めるとともにキャリア選択を探る学びの機会を提供しました(図 9 11)。

図 9-11 原子力オープンキャンパスの様子

(出典)第2回原子力委員会資料第1-1号 文部科学省研究開発局原子力課「文部科学省原子力アウトリーチ活動の報告「集まれ高校生!原子力オープンキャンパス」」(2024年)

Aまた、文部科学省は、2019年8月に原子力科学技術委員会の下に原子力研究開発・基盤・人材作業部会を設置し、研究開発、研究基盤、人材育成に関する課題や在り方等について、国内外の最新動向を踏まえつつ一体的・総合的に検討を行っています。2023年1月には「我が国の試験研究炉を取り巻く現状・課題と今後の取組の方向性について(中間まとめ)」としてこれまでの検討結果が取りまとめられました。次世代革新炉の開発・建設に係る検討を始め、政府全体の原子力政策の方向性に関する検討状況も踏まえ、必要な見直しを行いつつ、適切な時期に最終的な取りまとめを行っていくとしています。

さらに、多様性ある人材の確保に資する次世代教育として、小学生向け及び中学生・高校生向けに放射線副読本を作成しています(図 9-12)11,12。同副読本では、放射線に関する科学的な理解や、東電福島第一原発事故と復興に対する当事者意識の醸成を目指しています。

図 9-12 放射線副読本

(出典)文部科学省「放射線副読本(令和3年改訂(令和4年一部修正))」を基に内閣府作成

また、資源エネルギー庁は、エネルギー・環境問題を解決するために適切に判断し行動できる資質を養うために、学習指導要領の内容に沿った形で、小・中学生用の2種類のエネルギー教育副教材の作成等を実施しています13。

原子力規制委員会は、「原子力規制人材育成事業」により国内の大学等と連携し、原子力規制に関わる人材を効果的・効率的・戦略的に育成するための取組を推進しています。また、同委員会の原子力安全人材育成センターでは、職員への研修や人材育成制度等の充実に取り組んでいるほか、原子炉主任技術者及び核燃料取扱主任者の国家試験を行っています。

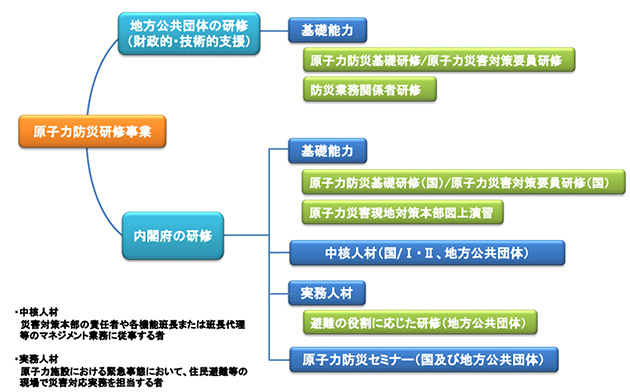

内閣府は、原子力災害への対応の向上を図るため、原子力災害対応を行う行政職員等を対象とした各種の研修等を実施しています(図 9-13)

図 9-13 原子力防災研修による人材育成の全体像

(出典)内閣府ウェブサイト「原子力防災研修による人材の育成(令和5年度)」

外務省は、若手人材を国際機関に派遣するJPO14派遣制度や経済産業省とのウェビナー共催等を通じ、国際的に活躍する国内人材の育成を行っているほか、IAEA15の技術協力事業を通じた海外人材の育成支援を実施しています。

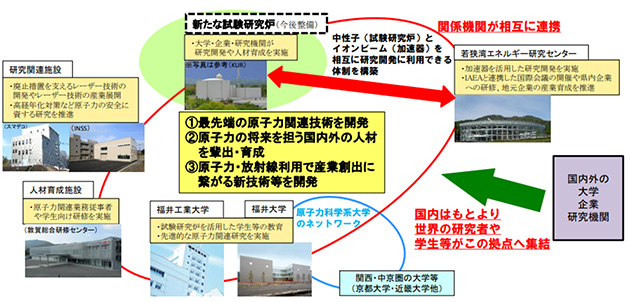

福井県は2020年に、様々なエネルギーを活用した地域経済の活性化やまちづくりを目指すことにより、人・企業・技術・資金が集まるエリアの形成を図る「嶺南Eコースト計画」を策定しました(図 9-14)。同計画は、原子力関連研究の推進及び人材の育成を基本戦略の一つに掲げ、国内外の研究者等が集まる研究・人材育成拠点の形成や、新たな試験研究炉を活用したイノベーションの創出及び利活用の促進が進められています。

図 9-14 嶺南Eコースト計画における福井県の目指す将来像

(出典)福井県ウェブサイト「嶺南Eコースト計画(本体)」(2020年)

(3) 産業界や原子力関連団体による取組

産業界では、各企業が再稼働対応や保全、海外プロジェクトへの参画等を通じて人材・技術の維持・継承に取り組んでいます。一方、原子力発電を支える技術は幅広く、新設以外では設計・製作・建設の機会がない機器・施設もあります。そのような機器・施設に関する技術は講義や演習等によって継承が図られていますが、新設の現場で経験者と若手が共同して作業に取り組むことで継承していくことが望まれています。

人材の確保に向けた取組としては、日本原子力産業協会が実施している合同企業説明会など、産業界全体での取組が見られます。

電気事業者は、原子力発電所を安全に運転するために人材育成に取り組んでいます。しかし、まだ再稼働した発電所を有さない事業者もあり、このような場合、一般社団法人原子力安全推進協会(JANSI16)が中心となり、運転中の発電所での現場経験がない職員への技術継承を目的として、既に再稼働した発電所での研修が実施されています。

JANSIは、緊急時対応力の向上のためのリーダーシップ研修、原子力発電所の運転責任者に必要な教育・訓練、運転責任者に係る基準に適合する者の判定、原子力発電所の保全工事作業者を対象とした保全技量の認定制度等を構築、運用しています。また、公益社団法人日本アイソトープ協会や公益財団法人原子力安全技術センター等では、地方公共団体、大学、民間企業等の幅広い参加者を対象に、放射線取扱主任者等の資格取得に関する講習等を実施しています。

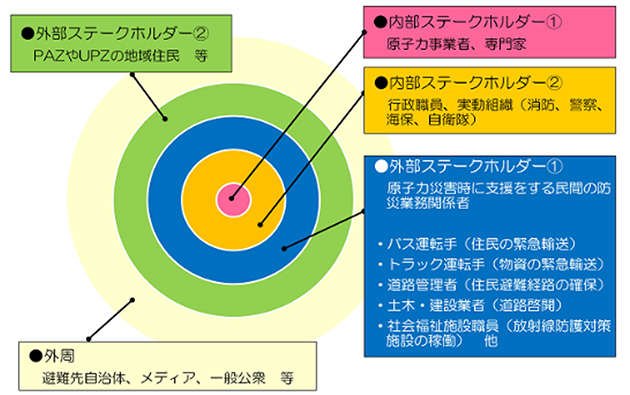

原子力安全技術センターは、資源エネルギー庁の「原子力産業基盤強化事業(安全性向上を担う人材の育成事業)」を実施し、原子力緊急時に主に外部ステークホルダーとのリスクコミュニケーションを実施できる人材の育成等を行っています(図 9-15)。

さらに、各地域において、原子力関連施設の立地環境を生かした取組が進められています。福井県では1994年に若狭湾エネルギー研究センター、2011年に同研究センターの下に福井県国際原子力人材育成センター、茨城県では2016年に原子力人材育成・確保協議会、青森県では2017年に青森県量子科学センターが設立され、当該地域の関係機関等が協力して原子力人材の育成に取り組んでいます。

原子力人材育成ネットワークは、「原子力・放射線の理解増進ポータルサイト」17を開設し、放射線に関するセミナー・イベントや、放射線に関する教材やテキストなどのサイト情報、放射線測定機器の貸出しの情報、原子力エネルギーや放射線等を学べる施設の紹介などをしています。

一般財団法人原子力文化財団は、原子力・エネルギー図面集18などのサイトを運営し、エネルギーに関する発信をしており、エネルギーや放射線に関する出前授業なども実施しています。

図 9-15 原子力安全技術センター実施の育成事業におけるステークホルダーの範囲

(出典)公益財団法人原子力安全技術センターウェブサイト「リスク・コミュニケーター育成研修」

(4) 研究開発機関による取組

原子力機構や国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(量研)では、それぞれが保有する多様な研究施設を活用しつつ、研究者、技術者、医療関係者等幅広い職種を対象とした様々な研修を実施しています。

原子力機構の原子力人材育成センターでは、放射性同位元素・放射線技術者や原子力エネルギー技術者を養成するための国内研修、専門家派遣や学生受入れ等による大学との連携協力、近隣アジア諸国を対象とした国際研修等を行っています(図 9-16左)。

量研の人材育成センターでは、放射線の安全利用に係る技術者の育成、原子力災害、放射線事故、核テロ対応の専門家育成及び将来の放射線技術者育成に向けた若手教育と学校教育支援を通し、放射線に関わる知識の普及と専門人材の育成を実施しています(図 9-16右)。

図 9-16 原子力機構における研修(左)、量研による被ばく医療研修(右)の様子

(出典)左:原子力機構「原子力人材育成センターパンフレット」、右:量研人材育成センター提供資料

(5) 大学・高等専門学校による取組

大学や高等専門学校(高専)においても、特色のある人材育成の取組が進められています。

例えば、東京大学の原子力専攻(専門職大学院)における授業科目の一部は、国家資格である核燃料取扱主任者及び原子炉主任技術者の一次試験を一部免除できるものとして、原子力規制委員会により認定されています。京都大学では、京都大学臨界集合体実験装置(KUCA19)を用いて、他大学の大学院生も参加する大学院生実験を実施しており、原子炉の基礎実験だけでなく、燃料の取扱いや、原子炉運転操作等、原子炉に接する貴重な体験の場を提供しています(図 9-17)。近畿大学でも、近畿大学原子炉(UTR-KINKI)を用いて、全国の大学の学生・研究者に原子炉実機を扱う実習を提供しています。大阪大学は、放射線科学基盤機構を設置し、人材育成を部局横断で機動的に行っています。

独立行政法人国立高等専門学校機構(国立高専機構)は、モデルコアカリキュラムを策定し、全国の高専で育成する技術者が備えるべき能力についての到達目標等を提示しています。分野別の専門的能力のうち電気分野では、到達目標の一つとして、原子力発電の原理について理解し、原子力発電の主要設備を説明できることが挙げられています。各高専では、同カリキュラムに基づき、社会ニーズに対応できる技術者の育成に向けた実践的教育が実施されています。

図 9-17 京都大学臨界集合体実験装置(KUCA)における大学院生実験

(出典)京都大学臨界集合体実験装置ウェブサイト「大学院生実験 実験模様」

部科学省が立ち上げたANECでは、大学・国立高専機構が、企業や研究機関の参画を得ながら、構成機関の相互補完による体系的なカリキュラム構築や原子力施設等における実験・実習の実施などが進められています。これらの取組は、我が国全体として原子力分野の人材育成機能を維持・充実していくことを目的として複数の機関が連携し、共通基盤的な教育機能を補い合うものです。

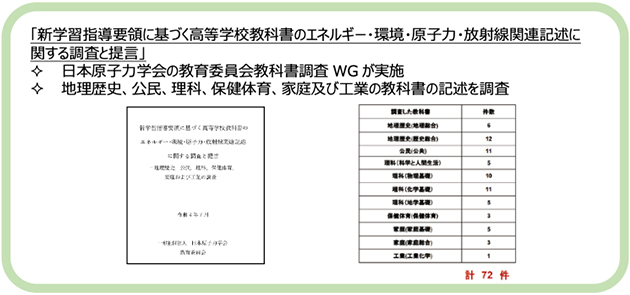

小学校、中学校、高等学校におけるエネルギーや原子力に関する教育の改善等に向けた取組も行われています。日本原子力学会の教科書調査ワーキンググループは、教科書における放射線利用、エネルギー資源、原子力利用等に関する記述の調査を行い、正確な理解を促すためのコメントや提言を行っています(図 9-18)。

図 9-18 日本原子力学会教科書調査ワーキンググループ

(出典)第1回原子力委員会資料第1号 杉本純「原子力学会教育委員会の教科書調査報告」(2023年)を基に内閣府作成

(6) ダイバーシティへの取組

我が国の社会課題となっている少子高齢化の中で人材を確保し、多様化する社会やリスクへの対応力を高める上では、ダイバーシティ(多様性)が重要であると認識されています。ダイバーシティが確保されている組織では、多様な人材が異なる分野の知識、経験、価値観を持ち寄ることで新たな発想が生まれたり、働き方を工夫することにより多様な人材が能力を発揮できる環境が整い、創造性が高まることなどが期待されます。ダイバーシティの確保は社会全体で取り組むべき課題であり、産業界だけでなく国や国際機関、学会、非営利組織などによって様々な取組が行われています。

経済産業省では、各企業が直面する経営課題や、取組の実施を阻むボトルネックを解消するために取るべき対応を示した「ダイバーシティ2.0行動ガイドライン」を2018年6月に改訂しました。内閣府男女共同参画局が2023年6月に発表した令和5年版男女共同参画白書では、「令和モデル20」実現の考察について特集されました。

日本原子力学会のダイバーシティ推進委員会は、原子力や放射線の分野で活躍している方を紹介し、読む人が働いている人の姿をイメージしやすくすることを目的としたロールモデル集を作成しています(図 9-19)

また、日本原子力学会は108の正式加盟学協会、12のオブザーバー加盟学協会が加盟している一般社団法人男女共同参画学協会連絡会に2002年10月の設立当初から加盟しています。同連絡会は、学協会間での連携協力を行いながら、科学技術の分野において、男性と女性が共に個性と能力を発揮できる環境づくりとネットワークづくりを行い、社会に貢献することを目的として活動しています。具体的には、シンポジウムの開催や提言活動、大規模アンケートの実施等の男女共同参画に関する様々な取組を行っています。

ダイバーシティの一つであるジェンダーバランスの重要性は、原子力分野でも広く認識されています。OECD/NEA21は、科学・技術・工学・数学(STEM22)分野におけるジェンダーギャップが原子力の将来に大きな影響を与えると指摘し、2019年にワーキンググループを構成して対策の検討を始めました。2023年3月に報告書「原子力分野部門のジェンダーバランス」を公表し、同年6月には女性を原子力分野に誘致するための行動を取ることを勧告した理事会勧告「原子力部門におけるジェンダーバランスの改善」を発表しました23。ワーキンググループは、2024年1月からは、ハイレベルグループに格上げされ、我が国も参画して、特に女性を原子力分野に誘致する取組等に積極的に取り組んでいます。

IAEAは、ジェンダーバランスを達成するために、「Gender at the IAEA」という女性向けウェブページの作成や「核セキュリティにおける女性イニシアティブ」を実施しています。また、原子力分野での女性の活躍を支援するため、学生向けのマリー・キュリー奨学金(MSCFP24)、若手職業人向けのリーゼ・マイトナー研修(LMP25)の2プログラムを設けています。3月8日の国際女性デーを記念して、両プログラムの修了生約500名がウィーンのIAEA本部に集い、ネットワークイベント「For More Women in Nuclear」が2024年3月7日から8日にわたって開催されました(図 9-20)。

開会パネルでは、グロッシー事務局長挨拶に続き、各国のハイレベルパネリストが経験を披露する等、修了生たちにエールを送りました。我が国からもMSCFP修了生2名が出席し、原子力委員会上坂委員長が開会パネルに参加しました。グロッシー事務局長は、ジェンダー平等にはシステマティックな取組が必要とパネルを締めくくり、参加者に向けては「皆さんはもうファミリーの一員だ。一緒にファミリーを拡げていこう。」と呼び掛けました。

これらの国際機関のほかにも、1992年に設立された国際NPO26のWomen in Nuclear Global(WiN Global)は、145以上の国、地域、国際機関等が参加し、原子力分野に携わる女性を支援しています。毎年、年次大会を開催し、研究成果、新技術、理解活動に関する情報交換を行うほか、国際会議における専門家集団としての提言、SNSを活用した情報発信等を行っています。我が国においても、WiN Globalの日本支部であるWiN-Japanが、女性や次世代層を重点対象とした原子力・放射線利用への理解促進活動や、気候変動、ジェンダーバランス等に関する活動を実施しています。2023年11月にエジプトのアスワンで開催された第30回WiN Global年次大会では、WiN-Japanから4名が参加し、日本のジェンダーバランス改善に向けた取組についてプレゼンテーションを行いました(図 9-21)。

このような取組が世界及び我が国で進められている一方で、我が国の原子力産業は、高年齢化や人材の減少に悩まされ、更なる女性の活躍が求められています。また、東電福島第一原発の廃炉や放射性廃棄物の処理・処分といった課題を抱えている原子力分野では、それらの課題を解決する上でもイノベーションが重要です。そのためには、組織や専門分野、性別の枠を超えた多種多様な人材を確保するための取組を産学官が一体となって促進していく必要があるといえます。

図 9-19 ロールモデル集第3版の表紙

(出典)日本原子力学会ダイバーシティ推進委員会ウェブサイト「ロールモデル集」

図 9-20 グロッシー事務局長を囲む参加者たち(上)、開会パネルの様子(下)

(出典)内閣府撮影

図 9-21 第30回WiN Global年次大会への参加

(出典)WiN-Japanウェブサイト「30th WiN Global Annual Conference in Egypt (2023)」

コラム ~ジェンダーバランスへの取組~

OECD/NEAは2019年から原子力分野のジェンダーバランス改善に向けた活動を開始し、会議の開催、国別調査の実施、報告書の公表を行っています。

OECD/NEAが2023年3月に発表した報告書「原子力分野部門のジェンダーバランス」では、原子力分野の全労働者に占める女性の比率は、平均で約25%であるのに対し、日本は約15%の最低水準でした。その他、昇進、賃金格差などにおいて、日本は調査対象国の中で最下位であり、他国と比べて大きく遅れていることが顕在化しました。

この調査を踏まえ、OECD/NEAは2023年6月、理事会勧告「原子力部門におけるジェンダーバランスの改善」の中で、「原子力部門に女性を誘致するための行動を取ること」、「労働力として女性を確保し支援すること」、「原子力部門のリーダーとして女性を育成し、その貢献を強化すること」などを勧告しました。

また、2023年10月に原子力部門におけるジェンダーバランスの改善に関するNEAタスクグループ(GB-TG)がパリで会合を開き、運営委員会はタスクグループの機能強化等、2024年から2026年までの新たな任務を承認しました。これにより、政策担当者を含む上級代表からなるハイレベルグループが、2023年6月のOECD/NEAの勧告に基づく取決めを果たすよう監督します。

原子力損害賠償・廃炉等支援機構(NDF注)はOECD/NEAの支援を受け、福島の課題に取り組む理工系女性人材を育成するために理工系への進路選択を後押しする「国際メンタリングワークショップJoshikai in Fukushima」を開催しています。2023年7月29日から30日にかけて、福島県双葉郡富岡町で「Joshikai in Fukushima 2023」が開催されました。福島県内の女子高校生22名、福島県外の女子高校生15名、ルーマニアの女子生徒9名が参加し、国内外の理工系女性研究者・技術者等との交流が行われました。

Joshikai in Fukushima 2023の様子

(出典)原子力損害賠償・廃炉等支援機構ウェブサイト「国際メンタリングワークショップJoshikai in Fukushima 2023結果概要」

(注)Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilitation Corporation

脚注

- 基盤的施設・設備に関する取組については第8章8-3「基盤的施設・設備の強化」を参照

- Green Transformation:産業革命以来の化石エネルギー中心の産業構造・社会構造をクリーンエネルギー中心へ転換すること

- 第9章9-2(1)「産学官連携による取組」を参照

- https://jn-hrd-n.jaea.go.jp/

- 大学等(27)、電力事業者等(14)、原子力関連メーカー(7)、研究機関・学会(10)、原子力関係団体(17)、行政機関(7)、その他(2)

- 原子力人材育成ネットワーク等がIAEAと共催している「Japan-IAEA原子力エネルギーマネジメントスクール」等の開催については、第3章3-2(1)①4)「原子力発電の導入に必要な人材育成の支援」を参照

- Nuclear Supply Chain Platform

- https://jaif-bg.jp/

- Advanced Nuclear Education Consortium for the Future Society

- University Teaching and Research Reactor-KINKI

- 小学生向け https://www.mext.go.jp/content/20220810-mxt_kyoiku01-20220808171843_1.pdf

- 中高生向け https://www.mext.go.jp/content/20220810-mxt_kyoiku01-20220808171843_2.pdf

- https://energy-kyoiku.meti.go.jp/teaching-materials/

- Junior Professional Officer

- International Atomic Energy Agency

- Japan Nuclear Safety Institute

- https://jn-hrd-n.jaea.go.jp/nhrdnPU/

- https://www.ene100.jp/zumen

- Kyoto University Critical Assembly

- 令和5年版男女共同参画白書では、固定的性別役割分担を前提とした長時間労働等の慣行を見直し、全ての人が希望に応じて、家庭でも仕事でも活躍できる社会を「令和モデル」と称している

- Organisation for Economic Co-operation and Development/Nuclear Energy Agency

- Science, Technology, Engineering and Mathematics

- 第9章9-2(6)コラム「ジェンダーバランスへの取組」を参照

- Marie Sklodowska-Curie Fellowship Programme

- Lise Meitner Programme

- Non-profit Organization

| < 前の項目に戻る | 目次に戻る | 次の項目に進む > |