特集 放射線の安全・安心と利用促進に向けた課題の多面性

概要

我が国は、広島、長崎への原爆投下や東京電力株式会社福島第一原子力発電所(東電福島第一原発)事故など、原子力・放射線による負の側面を経験しており、その危険性は国民の関心事項になっています。また、その一方で、近年では、原子力のエネルギー利用に加えて、放射線の医療、工業、農業分野等への利用も進んでいます。しかし、利用される分野によっては、国民の不安を払拭できていないものもあるのが現状です。本特集では、多核種除去設備(ALPS1)処理水の海洋放出、クリアランス物の再利用、放射線の食品・医療分野への利用等について、その便益(ベネフィット)と課題について多面的な観点から紹介します。

1. はじめに

核兵器や原子力施設における事故など、高線量の放射線を被ばくした場合の人体や環境に対する影響については、科学的な事実であり、多くの人々にとっても常識として理解されています。

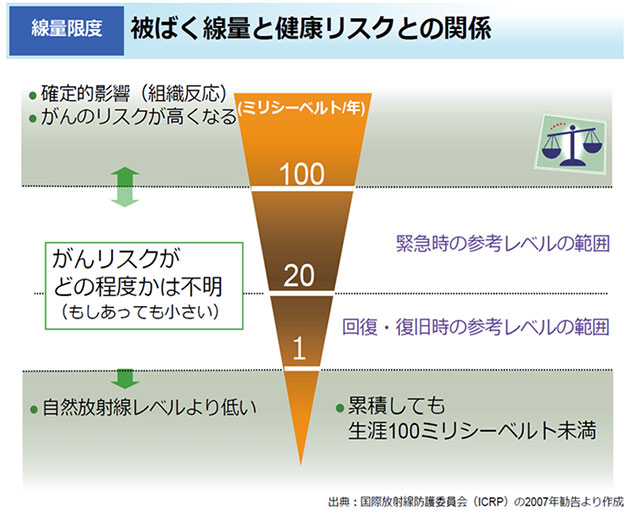

一方で、低線量の放射線被ばくについての人体や環境に対する影響については、以下の理由から、科学的・統計的に明確に解明することは困難とされています。

- 日々我々は、自然放射線の存在下で生活し、低線量の被ばくを避けることはできず、人工放射線などによる追加的な被ばくの影響を、自然放射線の被ばくや更には生活習慣など放射線以外の影響と区別することが困難

- 100mSvより低い線量では、直線的にリスクが上昇するかどうかは明らかではないなど、低線量の被ばくによる影響メカニズムは明確に解明されていない

加えて、世論調査2では、一般の人々にとって、放射線に対するイメージとして複雑、不安などと感じる方々がいること、放射線に関する事柄について各自が評価・判断するために有している情報が限定的であること、原子力に関わる主体として国など原子力関係者の信頼性に問題がある可能性等も示唆されています。

そこで、本年度の特集では、下記2.においてまず放射線に関する基礎知識を整理した後、放射線に関して昨今話題となっているトピックについて、その背景、安全性を巡る様々な立場の意見、客観的な指標、社会的メリット・デメリットなどを多面的な観点から分析します。また、内閣府が実施したアンケート調査結果から、一般の人々が原子力・放射線関係のリスクやこれに関する情報発信についてどう捉えているかなどを紹介します。

- トピック1: ALPS処理水の海洋放出

- トピック2: クリアランス物の利用

- トピック3: 放射線の食品・医療分野への利用

- トピック4: 放射性廃棄物最終処分

- トピック5: 放射線利用によるインフラ検査

2. 放射線に関する基礎知識

(1) 放射線とは

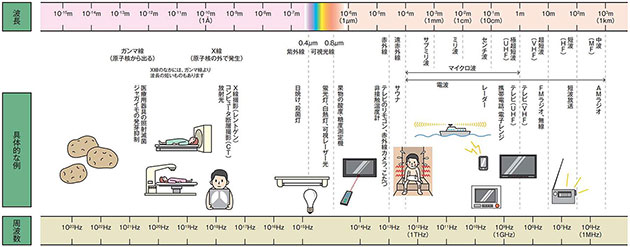

放射線は、照射されたものを構成している原子や分子のもつ電子を直接的・間接的に弾き飛ばす(電離させる)能力を持つ電磁波又は粒子です。これらを電離放射線と呼び、一般的に放射線とはこの電離放射線を示していますが、電離させる能力がないものを非電離放射線として放射線に含める場合もあります。

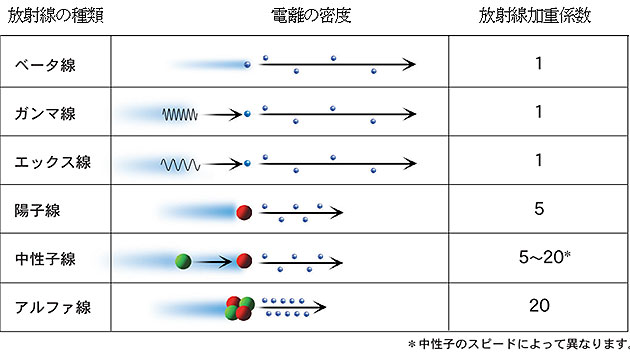

代表的な放射線としては、レントゲン撮影等に用いられるX線や、不安定な状態にある原子(放射性同位体を含む)が安定状態に移る際に放射されるアルファ線(α線)、ベータ線(β線)、ガンマ線(γ線)、中性子線等があり、それぞれ透過力や電離させる能力に違いがあります。なお、γ線とX線は波長の短い電磁波に分類される放射線です(図 1)。

図1 電磁波の種類

(出典)一般財団法人日本原子力文化財団「原子力・エネルギー図面集」(2016年)

(2) 自然放射線の存在

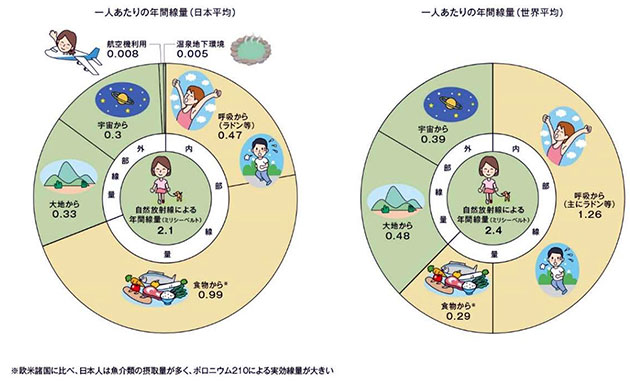

代表的な放射線の紹介の中で登場した放射性同位体は、自然に元から存在するものと原子炉などで人工的に作られたものが存在します。自然に元から存在する放射性同位体は、空気中、植物中、地中、海中、身体中にも常に存在し、人々は常にそれらから放射される放射線を浴びて生活しています(図 2、図 3)。また、宇宙からも常に放射線が降り注いでおり、生きていく中で必ず放射線に被ばくすることになります。なお、この自然放射線の量は、標高や地質などの環境の違いにより、地球上の各地点で異なる大きさとなっています。

図2 自然放射線から受ける線量

(出典)一般財団法人日本原子力文化財団「原子力・エネルギー図面集」(2023年)

図3 体内、食物中の自然放射性物質

(出典)一般財団法人日本原子力文化財団「原子力・エネルギー図面集」(2016年)

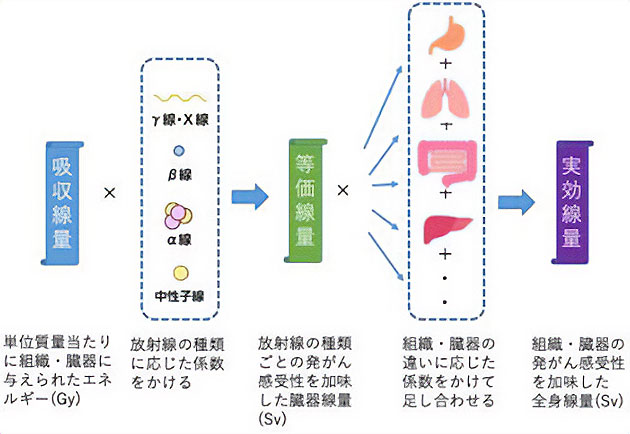

(3) 被ばくとは3

放射線を浴びることを「被ばく」といいます。放射線には原子や分子にある電子を弾き飛ばす電離作用があることは既に紹介しました。電子は、原子と原子をつなぐ役割を持ち、その電子が弾き飛ばされると、分子の構造(状態)が変化します。

放射線は細胞に当たり、細胞の中にあるDNAを傷つけることがありますが、人体にはDNAの修復機能が備わっています。少しの傷であれば修復し、元に戻ります。傷が多ければ修復できずに細胞自体が死にますが、他の細胞が代わりをすれば、その臓器や組織の機能障害は生じません。多くの細胞が死んだり変性したりした場合、脱毛・白内障等の急性障害や胎児発生障害等の確定的影響(組織反応)が生じる可能性があります。また、遺伝子の修復が不完全な細胞が生き長らえた場合には、突然変異を起こし、がんや遺伝性影響等の確率的影響が生じる可能性があります。DNAを傷つける原因は、放射線以外にも、食物中の発がん物質、喫煙、環境中の化学物質、活性酸素等があり、1日1細胞当たり1万から100万か所の頻度でDNAは損傷を受けているといわれています。低線量放射線によるDNA損傷は、代謝に伴う損傷に比べて圧倒的に少ないですが、放射線は局所にエネルギーを与えるために、複数のDNA損傷が複合した複雑な損傷を作ります。また、放射線による影響の約85%は放射線により生じる活性酸素等の影響であり、約15%が放射線による直接の損傷によるものです。

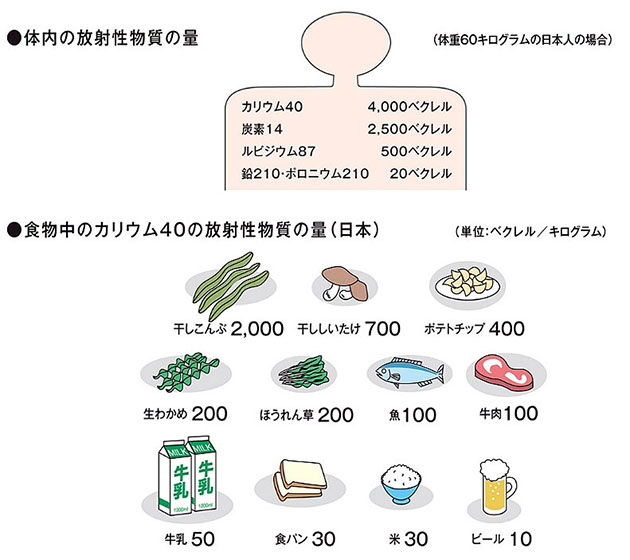

(4) 放射線の単位について

放射線に関しては、主に以下の3つの単位が用いられます。

- ○放射能の強度:ベクレル(Bq)

放射能の強さを表す単位で、放射性物質が1秒間に崩壊する原子核の数(不安定な状態から安定な状態に移る回数)を表す物理量[s-1]です。過去にはキュリー(Ci)という単位が用いられていました。- ○吸収線量:グレイ(Gy)

吸収線量は、放射線が物質に与えるエネルギーを表す物理量[J/kg]で、単位はグレイ(Gy)で表します。1Gyは1kgの質量の物質(臓器や組織等)に1ジュール(J)のエネルギー(1gの水を約0.24℃上昇させるエネルギー相当)が与えられたことを意味します。- ○実効線量、等価線量:シーベルト(Sv)

放射線の種類やエネルギー(線質)によって、同じ吸収線量に対する人体の臓器・組織への確率的影響、すなわち発がんや遺伝的影響に違いがあります。吸収線量(Gy)に対する確率的影響を考慮して補正したものが等価線量[J/㎏]であり単位はシーベルト(Sv)として表します。吸収線量(Gy)から、放射線の種類やエネルギー(線質)、被ばくする人体の臓器や組織ごとに等価線量(Sv)への換算係数(放射線加重係数、組織加重係数)が設定されています。例えば、γ線やβ線を1Gy受けた臓器の等価線量は1Sv(放射線加重係数=1)ですが、α線1Gyを受けた場合の等価線量は20Sv(放射線加重係数=20)となり、その影響は20倍と評価されます4。

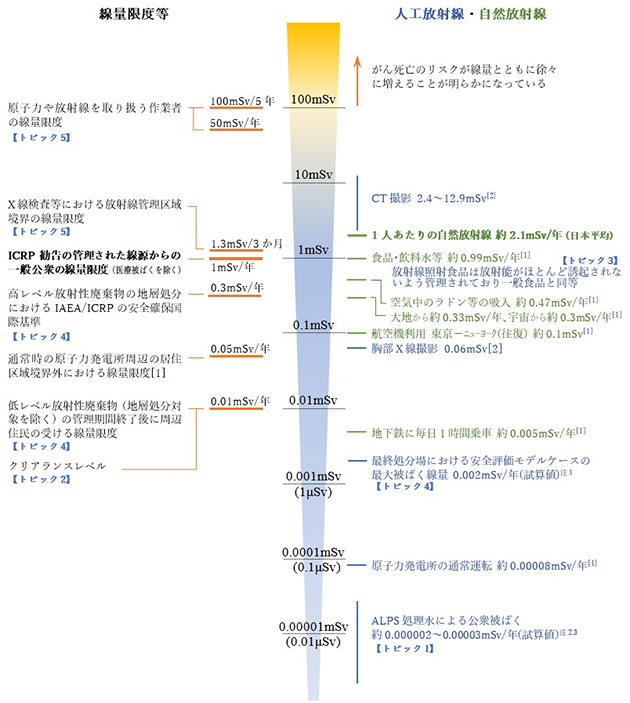

さらに、全身の被ばくの評価については、各臓器や組織で放射線による感受性が異なることを考慮します。各臓器や組織の感受性を補正する係数(組織加重係数5)を各臓器や組織に対する等価線量に乗じ、全身の総和を取ったもの6を実効線量(単位Sv)[J/㎏]として定義しています。このように、人体への被ばく影響は、放射線から与えられるエネルギー(Gy)、放射線の種類(α線、β線、γ線など)の影響、被ばく部位の感受性に依存します。これらを考慮することにより、自然放射線も人工放射線も同じように、その放射線のエネルギー、種類、被ばく部位に基づき、被ばく影響(実効線量)を計算して評価することができます(図 4、図 5)。

図4 等価線量及び実効線量の計算方法

(出典)公益財団法人放射線影響協会「放射線の影響がわかる本」(2020年改訂版)

図5 放射線の種類と放射線加重係数

(出典)公益財団法人環境科学技術研究所「サイエンスノートNo.19 グレイとシーベルト」を基に内閣府作成

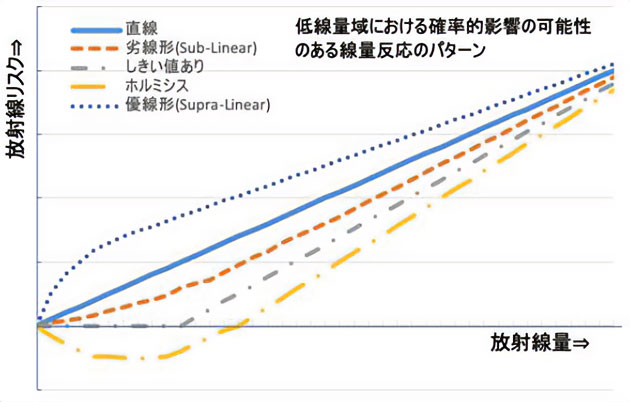

(5) 低線量被ばくの影響について

低線量域での影響については諸説あります。データが少ないこともあり、被ばくによる影響については、ある線量を超えなければ影響はゼロで、その線量を超えたら影響が出始める、という「しきい値」が存在するか、しないのか、など、線量との対応関係を含めて必ずしも明確ではありません(図 6)。放射線防護の観点では、国際放射線防護委員会(ICRP7)が、しきい値は存在しないという前提(LNT8モデル)に立ち、人が受ける放射線の線量は合理的に達成可能な限り低くするという考え方に基づき、様々な基準値や考え方を勧告しています。我が国ではICRPの勧告を踏まえ、放射線業務従事者は実効線量が5年で100mSv、ただし、1年間で50mSvを超えないこと(女性は妊娠の可能性を考慮して3か月で5mSvを超えないこと)などの限度が定められています。放射線を扱う施設の周辺住民については、実効線量の限度は定められていませんが、事業所境界の線量限度や廃棄排水の基準は1mSv/年を基に設定しています(日本の自然放射線による線量は約2.1mSv/年9)。

直線モデル: 低線量放射線域においても高線量域と同様、被ばく線量に応じて直線的に比例して影響が生じると仮定したモデル 劣線形モデル: 低線量域ではしきい値無し直線モデルよりも影響が小さいと仮定したモデル しきい値あり直線モデル: 被ばく線量に応じて直線的に慰霊して影響が生じるが、しきい値があると仮定したモデル ホルミシスモデル: 低線量域においてホルミシス効果が働き、健康に良い影響が出ると仮定したモデル 優線形モデル: 低線量域ではしきい値なし直線モデルよりも影響が大きいと仮定したモデル 図6 低線量領域での放射線リスク

(出典)公益財団法人放射線影響協会「放射線の影響がわかる本」(2020年改訂版)

なお、100mSv程度以下の被ばくによる影響を指すことが多い低線量被ばくの影響に関しては、以下のような疫学調査研究が行われています。

○原爆被ばく者の寿命調査(LSS10)

日米共同研究機関である放射線影響研究所による調査が行われています。100mSv以下の放射線被ばくの影響は確認できていません。ただし、原爆被爆者は短時間に集中して被ばくしており、長期間にわたる繰り返しの低線量被ばくとは影響の大きさに違いがあると考えられています。○高線量地域に住む人々のがん発生率などに関する疫学調査

日本・中国・インドの研究を始め、高自然放射線地域に住む人々の自然放射線被ばくによる疫学調査が行われており、それらの結果が原子放射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCEAR11)によりレビューされています。例えばイランのラムサールという地域(10mSv/年以上。日本の自然放射線量の約5倍。)でがんの発生が有意に多いという結果は確認されていません。○放射線業務従事者等を対象とした低線量放射線疫学調査研究(J-EPISODE12)

我が国では低線量放射線による人体への影響に関する疫学的調査を、国の委託を受けて公益財団法人放射線影響協会が実施しています。また、国際的にも様々な研究が行われています。我が国のこれまでの研究結果としては、喫煙状況などの因子(交絡因子13)調整を行うと、調査対象とした集団(平均累積線量 約13.8mSv、平均観察期間 14.2年)については、有意な影響は見られないとしています。一方、国際的には喫煙等の交絡因子の調整・解析手法が異なる別の研究で、有意な影響を示す結果もあり、引き続き研究が必要です。なお、我が国における現在の調査では、死亡率だけではなくがんの罹患率なども考慮することとしています。

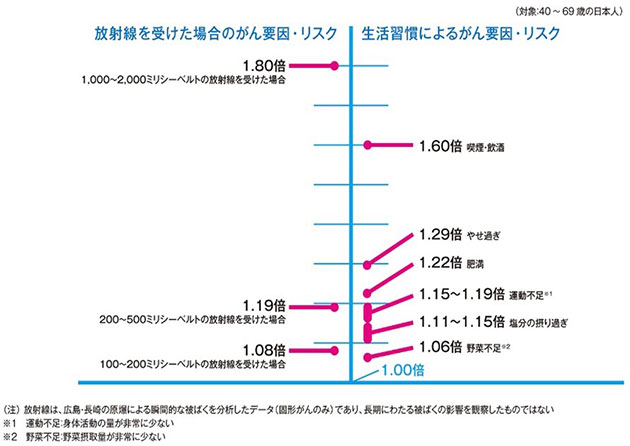

(6) 放射線と生活習慣によるがん要因・リスクとの比較

放射線以外にも、がんの発生率を上昇させるリスク因子は数多く存在します。異なる種類の要因のリスク評価は極めて難しく、取扱いには注意が必要ですが、図 7にそれらとのリスクの比較を実施した例を示します。

図7 放射線と生活習慣によってがんになる相対リスク

(出典)一般財団法人日本原子力文化財団「原子力・エネルギー図面集」(2016年)

(7) 様々な放射線量

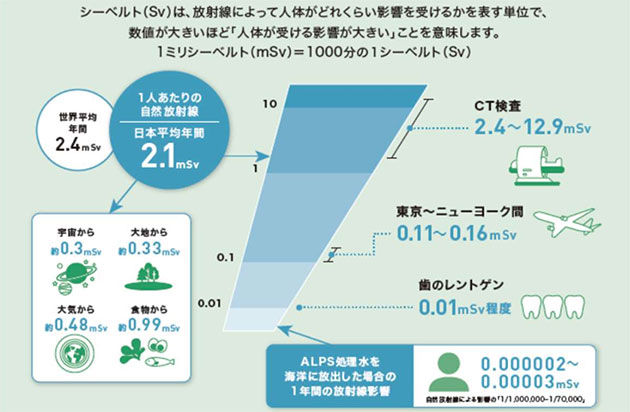

最後に、我々の周りの様々な放射線量についてまとめたものを掲載します(図 8)。

注1: 高レベル放射性廃棄物等の地層処分において、4万本のガラス固化体を封入した金属製容器全てが1000年後に同時に閉じ込める機能を失い、放射性物質がガラス固化体から出ていくと想定したケース。線量はNUMOによる試算値

注2: 現在稼働中の原子力発電所等に対して適用されているトリチウムの規制基準(告示濃度限度:6万Bq/L)は、毎日その濃度の水を2Lずつ飲み続けた場合、1年間で1mSvの被ばくとなる濃度。ALPS処理水を海洋放出する際の濃度1,500Bq/Lは、その40分の1の濃度。線量は東京電力による試算値

注3: 被ばく線量の評価については参考資料4を参照

図8 日常生活と放射線

(出典)[1]公益財団法人原子力安全研究協会「生活環境放射線(国民線量の算定)第3版」(2020年)、[2]環境省「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料(令和5年度版)」(2024年)を基に内閣府作成

3. トピック1:ALPS処理水の海洋放出

(1) 海洋放出の意義・これまでの経緯

① 海洋放出の意義・必要性

東京電力ホールディングス株式会社(東京電力)福島第一原子力発電所で日々発生している汚染水は、ALPS等の浄化装置で浄化された後、同発電所の敷地内で巨大なタンクに保管されますが、その数は1,000を超えるほどになっています。今後本格化する廃炉作業を安全に進めるためには、新しい施設を建設する場所が必要となるため、タンクを減らしていくことが課題となっていました。また、長期保管に伴う老朽化や災害発生時の漏洩リスクや大量のタンクの存在自体が風評の原因となることを指摘する御意見もありました14。

② 政府及び東京電力による検討の経緯

そのため、資源エネルギー庁の「トリチウム水タスクフォース」及び「多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会(ALPS小委員会)」等において、風評影響など社会的な観点も含めた総合的な議論を6年以上の期間をかけて実施し、技術的に実施可能とされた5つの処分方法(地層注入、海洋放出、水蒸気放出、水素放出、地下埋設)について、安全性、技術、制度、時間軸、コスト等の観点から総合的な評価を行いました 。15

その結果、前例や実績を踏まえ、「海洋放出」と「水蒸気放出」の2つが現実的とされ、更に2つの方法の中でも、放出設備の取扱いやモニタリングが比較的容易であることから、「海洋放出」の方がより確実に処分が実施できると判断されました。

この判断を受けて、2021年4月、廃炉・汚染水・処理水対策関係閣僚等会議において、「東京電力には、今後、2年程度後にALPS処理水の海洋放出を開始することを目途に、具体的な放出設備の設置等の準備を進めることを求める」旨の基本方針が決定されました。その後、東京電力が申請したALPS処理水の海洋放出関連設備の設置等に係る実施計画等は原子力規制委員会の認可を得ました。また、2023年7月、国際原子力機関(IAEA16)は、ALPS処理水の海洋放出が国際安全基準に合致しており、人及び環境に対する放射線影響は無視できるほどであるとする包括報告書を公表しました。

そして、2023年8月、ALPS処理水の海洋放出が開始されました。東京電力のシミュレーションによると、一定量の汚染水が発生し続けたとしても、2051年までの東電福島第一原発の廃止措置終了までには、海洋放出が完了できる見通しとなっています 。17

(2) ALPS設備を用いた汚染水の浄化処理の仕組み・放出までの流れ

① 汚染水の浄化処理の仕組み

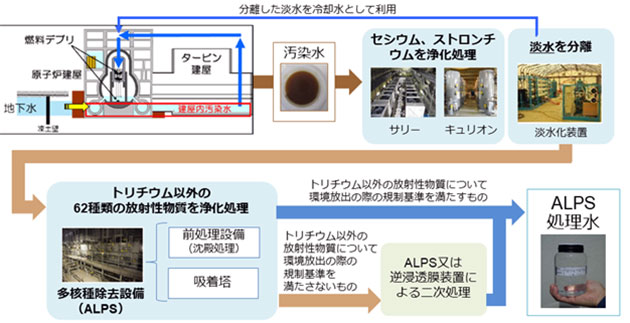

汚染水は、図 9のように、セシウムやストロンチウムの浄化処理等を経た後に、ALPSにより、トリチウム以外の放射性物質が規制基準を下回るまで浄化処理されます。

図9 汚染水の浄化処理の流れ

(出典)環境省「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料(令和5年度版)」(2024年)

② ALPSによる浄化後の海洋放出までの流れ

ALPSで取り除くことが困難なトリチウムについては、放出する前にALPS処理水を海水で100倍以上に希釈し、東電福島第一原発のサブドレン等の排出濃度の運用目標である1,500Bq/L未満となっていることを確認した上で放出されます。この確認については、東京電力のみならず、第三者機関である国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(原子力機構)等も分析を実施し、確認しています。

(3) ALPS処理水の安全性

① 政府・東京電力による説明

海洋放出に当たって、国内外から様々な疑問や懸念が示されました。これらの様々な論点について、以下のように、国・東京電力等による情報発信が積極的に行われています。

- 【トリチウムとは】

- トリチウムは水素の仲間(三重水素)で、日々自然に発生

- 水道水や雨水、人の体の中にも含まれており、自然界にも広く存在する放射性物質

- トリチウムが出す放射線(β線)のエネルギーは非常に弱く、紙1枚でさえぎることが可能

- 【排出基準との比較】

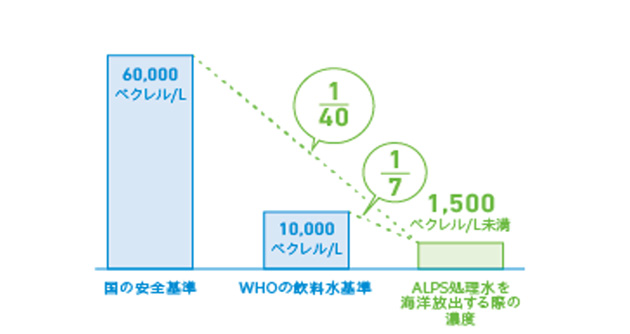

- 海洋放出に当たって定められている1,500Bq/Lという値は、原子力発電所等に対して適用されているトリチウムの規制基準(告示濃度限度:6万Bq/L)の40分の1(図 10)

- 規制基準の1L当たり6万Bqは、毎日、その濃度の水を2Lずつ飲み続けた場合、1年間で1mSvの被ばくとなる濃度

- 世界保健機関(WHO18)の飲料水水質ガイドラインにおける、飲料水に含まれるトリチウムの指標(ガイダンスレベル)の7分の1程度

図10 トリチウム濃度の基準の比較

(出典)経済産業省ウェブサイト「みんなで知ろう。考えよう。ALPS 処理水のこと(知ってほしい5つのこと)」

- 【他の原発から排出されている量との比較(年間排出総量)】

- ALPS処理水を海洋放出する際のトリチウムの年間の総量は、事故前の東電福島第一原発の放出管理値(年間22兆Bq)を下回る水準

- 年間総量22兆Bq未満という量は、海外の多くの原子力発電所等からの放出量と比べても低い水準19

- 【他の放射線との比較】

- 東京電力は、IAEAの安全基準文書、国際放射線防護委員会(ICRP)の勧告に従い、海洋放出に伴う人に対する影響評価を「最も影響を受ける場合」として、放水地点の周辺海域を利用する頻度が高い人で評価20

- その結果、海洋放出による人体への放射線の影響は自然界から受けている影響と比較して極めて小さいものと評価

図11 1年間の放射線の影響

(出典)経済産業省、復興庁ウェブサイト「ALPS処理水の海洋放出について」

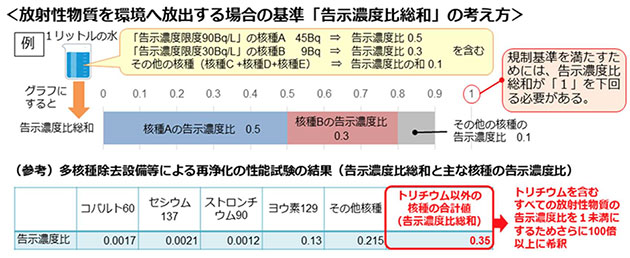

- 【トリチウム以外の放射性物質の評価】

- 環境中に放出される放射性物質の規制基準は、ICRPの勧告に基づき、追加的な公衆被ばく線量(人体に与える影響)を、年間で1mSv 未満にすることを基本に定められている(放射性物質ごとの濃度の限度は「告示濃度限度」と呼ばれている)

- 環境中に放出される放射性物質の規制基準は、ICRPの勧告に基づき、追加的な公衆被ばく線量(人体に与える影響)を、年間で1mSv 未満にすることを基本に定められている(放射性物質ごとの濃度の限度は「告示濃度限度」と呼ばれている)

- 東京電力が実施したALPS 等による二次処理の性能試験において、トリチウム以外の核種についての「告示濃度比総和」は「0.35」であった(図 12)

- ALPS等で取り除くことが難しいトリチウムについても、それ自身を含む全ての放射性物質の告示濃度比を1未満にするために濃度を下げるための希釈(海水で100倍以上に希釈)が行われるため、「ALPS 処理水」中の規制基準以下のトリチウム以外の核種も更に100倍以上に希釈することにもつながる

図12 放射性物質を環境へ放出する場合の規制基準

(出典)環境省「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料(令和5年度版)」(2024年)

② モニタリングの状況/第三者による安全性評価

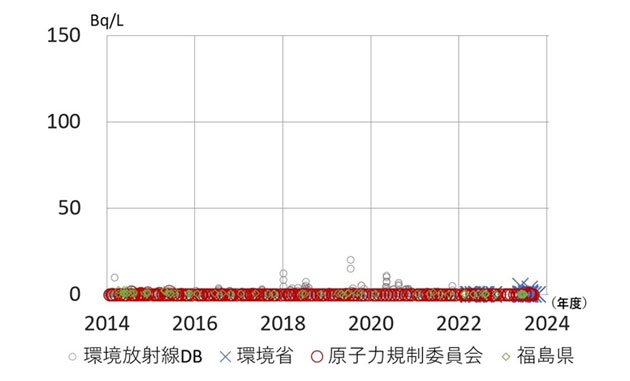

実際のALPS処理水放出前には、処理水に含まれる放射性物質の濃度が規制基準未満であることについて、第三者機関を含め、何重(東京電力、東京電力が委託した外部機関(化研)、JAEA)にも確認が行われます。また、海水や海洋生物(魚類等)中に含まれるトリチウムについても、原子力規制委員会や福島県、環境省、水産庁などが定期的にモニタリングしていますが、日本全国の海水のトリチウム濃度の変動範囲内に収まっていることが確認されています(図13)。

さらに、IAEA立会いの下で採取されたALPS処理水のサンプルについて、IAEAの研究所及び第三国の分析機関がデータ分析を実施し、各分析機関の分析結果の比較及びデータを継続的に示しています。東京電力が使用している核種分析の方法についても、適切で目的にかなったものであると評価されています。

図13 海水中のトリチウムのモニタリング結果

(出典)環境省ウェブサイト「ALPS処理水に係る海域モニタリング情報」

(4) 国内外の反応/風評

① 国内の反応(国民・漁業関係者の受け止め)

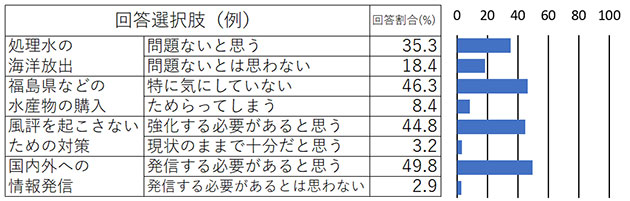

海洋放出後に行われた「原子力に関する世論調査 (2023 年度、日本原子力文化財団)」の結果では、処理水の海洋放出や水産物の購入に対して、「問題ないと思う」「特に気にしていない」という意見が多く見られました(図 14)。一方、政府や東京電力に対して、風評を起こさないための対策の強化や情報発信の必要性についての意見も多く見られました21。

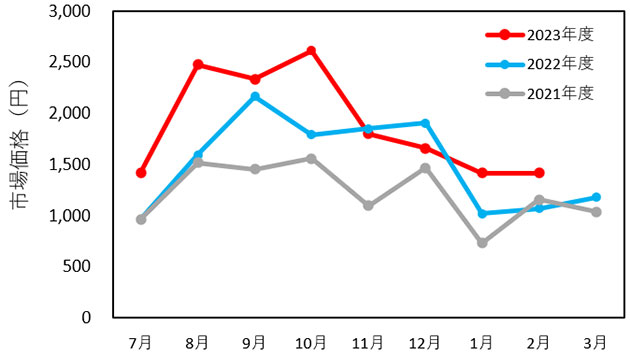

また、福島県いわき市漁協が公表している市況によると、例えば、常磐ものの代表格ヒラメの1キロ当たりの平均単価は昨年や一昨年と比べて落ち込んでいる傾向は見られず(図 15)、福島県の地元報道(2023年9月)でも、「海洋放出による風評被害は見られない」との県の見解を示しています。

図14 ALPS処理水の海洋放出への意見

(出典)日本原子力文化財団「原子力に関する世論調査(2023年度)調査結果」(2024年)を基に内閣府作成

図15 ヒラメ現地市場価格の推移

(出典)いわき市漁業協同組合ウェブサイト「市況情報」及びいわき市漁業協同組合提供データを基に内閣府作成

② 海外の反応と影響

一方、ALPS処理水の海洋放出の開始(2023年8月)を受け、中国は放出開始日に原産地が日本である水産物(食用水産動物を含む)の輸入を全面的に暫定的に停止しました。その後10月にはロシアがこの中国の制限措置に加わりました。その結果、ホタテやナマコなど、中国等への輸出依存の高い魚介類を取り扱っている全国の漁業関係者が影響を受けました。

政府としては、中国やロシアを含めた個別の国・地域への働きかけや説明会に加え、国際会議等での発信・海外の報道機関への情報提供を含め、科学的根拠に基づく丁寧な情報発信を継続しています。米国が、「ALPS処理水の海洋放出に関し、日本の安全で透明性のある科学に基づいたプロセスに満足しており、日本の透明性のあるプロセスが継続され、IAEAなどの関与を歓迎する」旨の声明を発表するなど、我が国の取組を理解する国も多くあります。

(5) まとめ

ALPS処理水の安全性については、科学的評価に基づき、政府・東京電力一丸となった客観的かつ透明性の高い情報発信や粘り強いコミュニケーションの実施22により、国民の間に一定程度浸透しているものと考えられます。また、風評被害を含めた漁業者等の不安に対しては、安全性に係る情報発信に加え、水産物など、万が一風評被害が発生した場合であっても、販路開拓や一時的な買取り・保管、更には賠償などの措置も総合的に対応しています。

目に見えない放射線のリスクに対して不安を感じる国民が存在するのも事実ですが、上記のような政府・東京電力を始めとする関係者の科学的評価に基づいた情報発信などの対応は、国民の不安を一定程度払拭することに寄与したものと評価できます。特にIAEAなどの第三者機関の協力を得つつ、情報発信の客観性・透明性を確保しようとする取組は有効であったと思われます。

一方、政府・東京電力に対しては、継続して国民の不安の声に真摯に応えていく粘り強い取組が求められます。都合の良い情報だけ提供するような状態に至っていないか、情報を受け取る側(つまり国民)が信用できるような情報になっているか等、常に自らを客観視して柔軟に対応していくことが重要です。

4. トピック2:クリアランス物の利用

(1) クリアランス制度を巡る現状

① クリアランス制度の意義

原子力発電所等の廃止措置を円滑かつ安全に進めるに当たっては、必要となる処分場の確保、クリアランス制度を活用した再利用の促進、放射性廃棄物の焼却等による減容化などによる廃棄物の最小化が重要な課題となっています。国民や住民の理解を前提として、放射性廃棄物の処分場を確保するには、処分場の規模を小さくすることが望ましく、そのためには、クリアランス制度を活用して可能な限り放射性廃棄物の量を低減する必要があります。特にクリアランスされたものの再利用は、資源の有効活用にも期待されています。

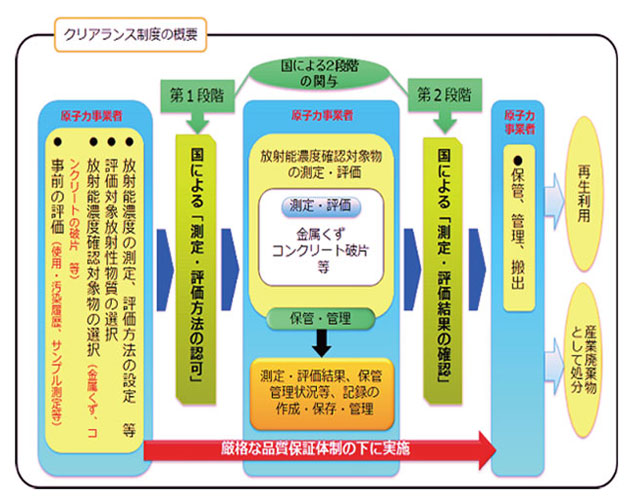

② クリアランス制度について

2005年の「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」の改正でクリアランス制度が導入されました。クリアランス制度とは、原子力規制委員会によって0.01mSv/年(クリアランス基準)以下であると確認を得た放射性廃棄物は、一般産業廃棄物や産業廃棄物と同様に処分や再利用ができる制度です(図 16)。

図 16 クリアランス制度の概要

(出典)原子力規制委員会ウェブサイト「クリアランス制度の概要」

このクリアランス基準は、1年間に受ける放射線の線量が人の健康に対する影響を無視できる程度であり、国際基準と整合しています。また、日常生活で1年間に自然界から受ける放射線量(平均2.1mSv)の約200分の1です。また、1年間に自然界や医療以外から受ける放射線量の限度として設定されている規制値(1mSv)の約100分の1です。

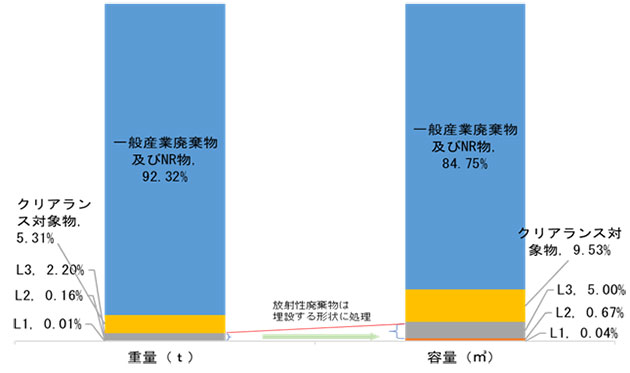

例えば、110万kW級沸騰水型軽水炉(BWR)1基当たりの廃止措置に伴って発生する廃棄物の重量の割合(使用済燃料は除く)は、放射性廃棄物(L1、L2、L323)がわずか約2%程度であり、多くを占める一般産業廃棄物や放射性廃棄物ではない廃棄物(NR物24)が約92%、放射性物質で汚染されているもののクリアランス基準以下であり放射性廃棄物として扱わなくてもよい物(クリアランス対象物)が約5%と言われています。放射性廃棄物を処分する際は、一般産業廃棄物の場合と同様に焼却や溶融処理等の減容処理を行った上で、放射性物質を含む廃棄物を処分するための特別な容器やドラム缶などにモルタル等とともに封入します。このため、原子力施設を解体したときの廃棄物の容量よりも、放射性廃棄物として処分する容量の方が多くなります(図 17)。

図 17 110万kW級BWRの1基当たりの廃止措置に伴い発生する廃棄物量

(出典)第2回廃炉等に伴う放射性廃棄物の規制に関する検討チーム会合資料2-1 電気事業連合会「原子力発電所当の廃止措置及び運転に伴い発生する放射性廃棄物の処分について」(2015年)、資源エネルギー庁「総合資源エネルギー調査会電気事業分科会原子力発電投資環境整備小委員会報告書」(2007年)及び総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会廃棄物安全小委員会「原子力施設におけるクリアランス制度の整備について」(2004年)を基に内閣府作成

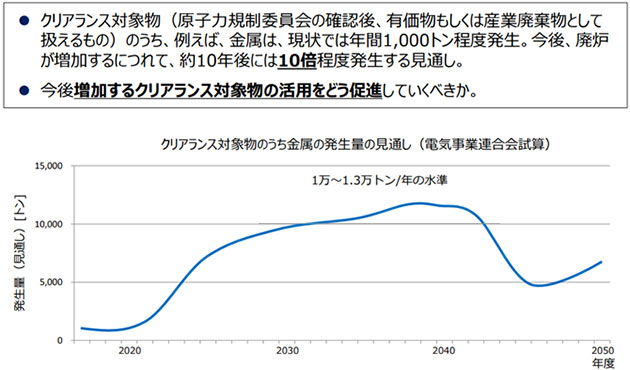

クリアランス対象物のうち金属については、現状年間1,000t程度発生しています。今後多数の原子炉の廃止措置が進められるにつれて、約10年後には10倍程度に増加する見通しとなっています(図 18)。またクリアランス対象物の多くがコンクリートです。これらの廃棄物を低レベル放射性廃棄物として処分するには、処分場の規模を大きくする必要があるため、クリアランス物の再利用を進めることが重要です。

図 18 クリアランス対象物のうち金属の発生量の見通し

(出典)第20回原子力小委員会資料4 資源エネルギー庁「原子力発電所解体(一般廃炉)の現状と課題について」(2019年)

③ 放射能濃度の測定・評価

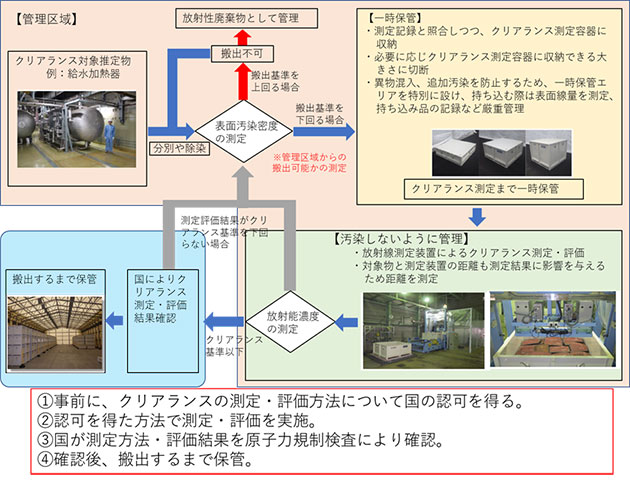

クリアランス対象物の放射能濃度がクリアランス基準以下であると国の確認を得るためには、事前に放射能濃度の測定方法や評価方法について国の認可が必要です。

クリアランスの確認を受けるための放射能濃度の測定及び評価方法の基本的な工程は、原子力規制委員会が策定した審査基準に定められています。まず、クリアランス確認を受ける廃棄物に付着する核種のうち、被ばく線量に影響度が大きく対象物の放射能濃度の9割以上となる核種を放射化計算法や代表サンプル測定により選定します。

クリアランス対象物の放射能濃度測定は、これらの核種の濃度について、認可された測定方法や専用の放射線測定機器を用いて測定・評価します。評価結果がクリアランス基準を下回る対象物は、国に濃度確認の申請を行い、国が評価結果や一部抜出検査を実施し、クリアランス基準を下回っていることを確認すれば、クリアランス物として扱うことができます。なお、クリアランスの適正化のため、他の放射性廃棄物の混入や二次的な追加汚染の防止の対策を講じ厳重に管理されています(図 19)。

図 19 国によるクリアランスの確認がされるまでの流れ(中部電力株式会社の例)

(出典)中部電力株式会社「浜岡原子力発電所におけるクリアランスについて」(2023年)、その他中部電力株式会社ウェブサイトを基に内閣府作成

(2) 社会定着に向けた取組

① クリアランス物の放射線の影響

国によりクリアランス基準を下回っていることが確認されたクリアランス物は、再利用することが可能ですが、多くは再利用先が決まっていないため、原子力施設内で保管されています(図 20)。

図 20 クリアランス物の保管状況

(出典)日本原子力発電株式会社提供資料

現在は、クリアランス制度が社会に定着するまでの間、原子力事業者等が自主的に、再利用先を限定しています。再利用先の範囲は、電力業界内での利用や、クリアランス物について説明した上で理解を得られた加工事業者や住民の地域における理解促進のための展示です。また、原子力事業者は、クリアランス物を適切に再利用していることを社会に示すことを目的として、クリアランス物の発生元、測定記録・許認可実績、加工事業者名、加工履歴、再利用先、使用場所などを記録、管理し、トレーサビリティを確保しています。

経済産業省の事業25では、クリアランス物を再利用するまでの工程ごとにおける表面線量を測定し、健康に影響のある放射線量が検出されないことを実証しています。

クリアランス物を原子力施設の構外に搬出する際には、クリアランス物を収納した容器の上から、ゲートモニターで表面線量を測定します。また、金属等の加工業者が受け入れる際には表面線量を測定し、健康に影響のある放射線量がないことを確認しています。加工業者がクリアランス物を加工する際には、クリアランス物の中からサンプルを採取し放射能濃度を測定し安全かどうかを確認します。クリアランス物を輸送した船舶や加工工場については、クリアランス物を扱う前後の空間線量を比較し差がないことを確認します。このように、クリアランス物を活用した製品だけでなく、クリアランス物の輸送、加工に携わる作業員の健康への放射線の影響についても確認します。その結果、クリアランス物の放射線レベルは健康に影響がないことが確認されています。

経済産業省事業の原子力発電所等金属廃棄物利用技術開発検討委員会が、2022年度にクリアランス金属の再利用に関する「加工事業者等や再利用先によるクリアランス金属の取り扱いに関する留意事項」(以下「留意事項」という)を作成しています。2023年度では、クリアランス金属を連続鋳造する際の安全性の確認や、実務的な運用を見据えた留意事項の拡充等を検討しています。

② クリアランス検認作業の効率化

海外のクリアランスは、処分することを前提とした特定クリアランスと使用用途を限定しないクリアランスとを区別している場合があります。

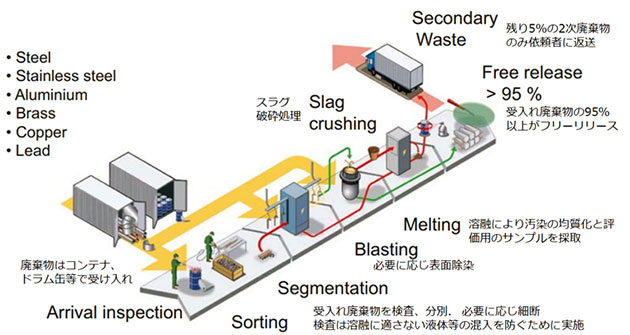

ドイツやスウェーデンなどクリアランス制度を導入している国では、原子力施設の解体等から発生する金属のまま直接放射能濃度を検認26するのではなく、リサイクル業者が溶融後に検認している事例があります(図 21)。溶融後に検認すると、放射能濃度の異なる部分が混合され均質化される効果とあいまって、クリアランスできる物量が増加している事例があるとされています27。溶融処理後にクリアランス基準を満たすことを検認後、再利用先などを管理せずフリーリリースとして一般市場に売却等されています。なお、クリアランス基準を超える廃棄物も発電所ごとに受け入れていますが、除染等を実施しても基準を満たさない廃棄物は発電所に返還されます。

図 21 スウェーデンにおける金属廃棄物の溶融処理

(出典)Tommi Huutoniemi et al., 「Melting of metallic intermediate level waste, SKB R-12-07」(2012年)、日本語説明は内閣府にて追記

福井県では、企業連合体を設立し、同県内に立地する原子力発電所から発生する金属廃棄物について、現在発電所ごとに実施している分別、除染、細断、溶融、放射能濃度測定を一か所で集中処理する原子力リサイクルビジネスの実現に向け取り組んでいます。配管など複雑な形状の廃棄物は放射能濃度の測定作業が困難であり、汚染の状況も濃淡があるため溶融後に汚染が均質になった放射能濃度を測定します。なお、本事業で受け入れる金属廃棄物は、発電所が測定した放射線データ等の記録と集中処理にて行う除染等を考慮し、クリアランス基準を満たしていることを確認します。また、発電所ごとに厳重に区分し、混合防止の措置を講じます。福井県が取り組む原子力リサイクルビジネスでは、現行のクリアランス制度を遵守しつつ、集中処理や溶融後の放射能濃度検認により、クリアランス作業の効率化を図ることを検討しています。また、同県では、クリアランス製品の普及活動も行われています(図 22)。

図 22 福井県の高校生がデザインした、クリアランス物から作られた照明灯

(左:敦賀工業高校、右:福井南高校)(出典)資源エネルギー庁ウェブサイト「リサイクルで活用する原子力発電の“ゴミ”~「クリアランス制度」の今」(2023年)

ただし、このような事業を実現するには、溶融による核種移行効果や均一化効果の検証などの課題がありますが、福井県は海外で確立されている手法などを用いたクリアランスにより廃棄物の処理を進め、円滑な廃止措置の進展に貢献することを目指しています。

(3) 再利用による費用対効果

我が国では、クリアランス制度が整備されて以降、放射性廃棄物として扱う必要がないと確認を受けた実績は、2023年12月時点で、金属約3,300t、コンクリート約3,900tです28。

クリアランス確認の対象となる廃棄物が、国による放射能濃度の確認を得ないでクリアランス物として扱わない場合は、放射性廃棄物として処分しなければなりません。2017年度に経済産業省にてクリアランス金属8tを対象にして再利用した場合と、放射性廃棄物として処分する場合を比較検討した調査29をしています。この調査によると、放射性廃棄物処分場の建設費及び管理費等を費用に加算していますが、クリアランス物として扱わず放射性廃棄物として処分する場合約225億円程度多く費用がかかると試算されています。

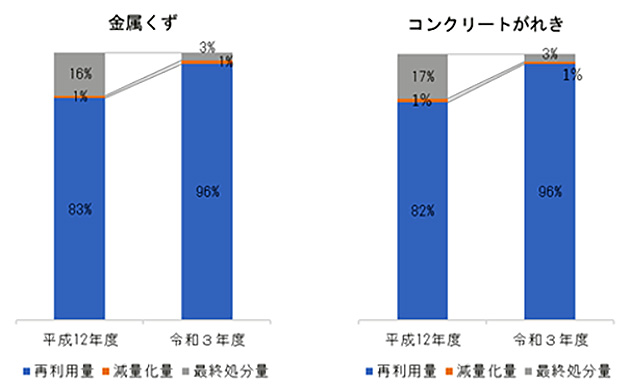

一般産業廃棄物として発生するコンクリートがれきや金属くずでは、令和3年度の実績で約96%が再利用されています(図 23)。建設資機材で廃棄物となったコンクリートがれきについては、再利用を義務付ける「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」を平成12年に制定以降、再利用率が向上しています。

図 23 一般産業廃棄物(金属くず、コンクリートがれき)の再利用等の割合

(出典)環境省「産業廃棄物の排出及び処理状況(令和3年度速報値)

(4) まとめ

クリアランス制度の社会定着には、国民の理解を得ることが前提であり、クリアランス作業から再利用するまでの間で、クリアランス物が人の健康にほとんど影響がないことを、加工事業者、再利用先の住民を含めた国民に丁寧に説明する必要があります。電気事業者においては、原子力発電所におけるリサイクルの取組をテーマにして、クリアランス物の安全性や再利用の重要性について紹介する動画を制作し、理解促進に向けた広報活動を行っています。

クリアランス制度を国民に理解してもらうには、今後のフリーリリースを見据えた再利用先の範囲を段階的に拡大することや現在実施しているクリアランス物のトレーサビリティの確保の在り方について検討するとともに、再利用の実績を積むことも重要です。ただし、放射能濃度の測定方法など、再利用されるまでの作業の合理化・効率化を図るには、安全性を大前提に慎重に検討することを忘れてはなりません。

原子力委員会においても、「原子力利用に関する基本的考え方」においてクリアランス制度について言及し、クリアランス制度の社会定着に向けた取組の加速を促しています。

5. トピック3:放射線の食品・医療分野への利用

食品分野と医療分野における放射線利用については、社会的な需要や社会の受容度に差があります。特に食品照射では、リスクが強く認識されており、まだ日本では、社会の受容度や制度的にも受け入れられていないという現状です。一方で、医療分野では、個人的なベネフィットを感じやすく社会的受容度は高まりつつあります。

(1) 食品照射

① 食品照射の概説

食品に一定のエネルギーをもつ放射線を照射すると放射線の電離作用により、食品そのものの細胞や食品に付着する菌、寄生虫などの細胞を死滅させることができます。食品照射は、食品の衛生向上や保存期間延長などの効果が得られます。それぞれの照射目的に必要な線量は、表 1のとおりです。

表 1 食品照射の目的ごとの必要線量と主な対象品目 照射目的 線量※(kGy) 品目 低線量処理(1kGy以下) 発芽防止 0.05-0.15 ジャガイモ、タマネギ、ニンニク、ショウガなど 殺虫及び害虫不妊化 0.15-0.5 穀類、豆、生鮮果実、乾燥魚、乾燥肉、豚肉など 熟度調整(成熟の遅延) 0.5-1.0 生鮮果実、野菜など 中線量処理(1~10kGy以下) 貯蔵期間の延長 1.0-3.0 生鮮魚、イチゴなど 殺菌(病原菌や腐敗菌) 1.0-7.0 生鮮魚介類、冷凍魚介類、生鮮鳥肉及び畜肉、冷凍鳥肉及び畜肉など 品質改善(食品の物性変化) 2.0-7.0 ブドウ(搾汁率の向上)、乾燥野菜(調理時間短縮)など 高線量処理(10~50kGy以下) 工業的滅菌(芽胞形成菌や放射線抵抗性の高い菌) 30-50 肉、鳥肉、魚介類、調理済み食品、病院用滅菌食など 調味料、食品素材の殺菌 10-50 スパイス、酵素製剤、天然ガムなど ※左欄の照射目的を達成するために必要な線量。

(出典)株式会社三菱総合研究所「食品への放射線照射についての科学的知見のとりまとめ業務報告書」(2008年)を基に内閣府作成

また、殺菌等に際して化学薬剤を使用せずに済む点や食品の物理化学的な特性を大きく変化させることのない低温処理である点などが利点としても挙げられます。このような利点もあり、ジャガイモ、ニンニクの芽止め及び発根の抑制や香辛料・ハーブ類の芽胞形成菌殺菌などを始めとした照射食品は、世界では商業規模で流通しています。発芽・発根抑制は、食品の保存性を向上し、フードロスなどの食糧問題への対策となるほか、食中毒細菌の殺菌などの衛生目的や国際的な食品流通の中で害虫が新たな地域に侵入することを防ぐ検疫処理目的の観点では、代替手段となる農薬の使用量を軽減することができ、食品照射は環境負荷の低減にもつながるといえます。

食品照射における線源の指定や衛生管理、技術的要件等については、WHO、国連食糧農業機関(FAO30)により設置されたコーデックス委員会(CAC31)の「照射食品に関する国際一般規格(CODEX STAN 106-1983,Rev.1-2003)」で定められています。CACは消費者の健康保護と公正な食品貿易の確保を目的とした組織で、食品の国際規格を設定する政府機関です。この規定は照射食品の安全性を担保するための規定であり、例えばγ線源はコバルト60(Co-60)とセシウム137(Cs-137)に限るとしており、X線は5MeV未満、電子線は10MeV未満とすることにより放射能が誘起されないとしています。これらの放射線で誘導される放射能は、検出可能な有意な量ではない32(0.2~0.3Bq程度33)とされています。当然カリウム40(K-40)や炭素14(C-14)などの食品に含まれる自然放射能(図 3参照)よりも極めて小さい値です。

② 我が国における食品照射の歴史と動向

我が国では、食品照射の実用化を促進するべく、1967年に原子力委員会において、その研究開発を原子力特定総合研究に指定し、食品照射研究開発基本計画を決定しました。これに基づき、7品目(ジャガイモ、タマネギ、米、小麦、ウィンナーソーセージ、水産ねり製品、ミカン)の放射線照射について、慢性毒性、繁殖性、催奇形性、変異原性、遺伝毒性などの評価・検討が実施されました。このうち、ジャガイモの発芽防止目的の照射のみが1972年に旧厚生省に認可され、1974年に実用化されました。最終的には、1988年に、7品目全てに対し、照射による有意な影響は見られないと結論付けられました。2001年には、全日本スパイス協会から香辛料の殺菌のための使用許可申請がなされましたが、旧厚生省から科学的な知見が不足していると指摘があり、認可には至りませんでした。

その後、2003年のBSE34問題を期に、関係行政機関から独立して、科学的知見に基づく中立公正なリスク評価を行う、食品安全委員会が同年に内閣府に設置されました。新たな食品照射を認可する際には、厚生労働省から食品安全委員会への諮問が必要となります。 2006 年 9 月には、原子力委員会食品照射専門部会で「食品への放射線照射について」をまとめ、同年に原子力委員会から厚生労働省に対し、有用性が認められる食品への放射線照射について検討・評価するよう求めました。食品照射は薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会において検討され、食品照射に関する科学的知見、ニーズ、消費者の理解等について外部委託調査を実施することとされ、委託調査の結果は2008年に「商品への放射線照射についての科学的知見のとりまとめ業務報告書35」として公表されました。しかし、脂質が放射線によって分解されて生成される2‐アルキルシクロブタノン類(2-ACBs36)の科学的知見が不足していることと、消費者への理解のさらなる取組の必要性が指摘されました。

2009年には、食品安全委員会の委託事業「食品影響評価技術研究」において、2-ACBsの安全性についての研究が実施されるなど、政府側も研究を進めました。このほか食品安全委員会の食品健康影響評価技術研究における2-ACBsに関する研究成果は、オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ37)のリスク評価書において根拠として採用されています。2010年の食品規格部会では、科学的知見が集まったら食品規格部会で議論をすると厚生労働省は回答しており、以来、関係団体との懇話会等を通じて議論を行っています。

近年は、食品照射の実施可否に係る議論はなく、食品への照射有無の検知方法や植物検疫処理における放射線利用についての議論が進展しました。我が国では、輸入食品についても照射を認めておらず、2007年7月から、輸入食品への照射有無を確認するモニタリング検査が行われています38。

我が国では唯一ジャガイモのみ発芽防止のための照射が認められていますが、これは食品衛生法に基づく告示において、使用線源とともに規定されています。日本におけるジャガイモへの放射線はCo-60のみに限られています。また、北海道の士幌町農業協同組合が運営する国内唯一のジャガイモの放射線照射施設がありましたが、施設の老朽化、Co-60の調達コスト等の問題などを踏まえ、2023年3月に閉鎖されています。

③ 諸外国における食品照射の歴史

海外では食品照射の技術が浸透してきています。現在では、60か国以上で食品の照射が可能となっています。

海外においても日本と同時期に食品照射の議論が活発になり、1961年に、照射食品の健全性と規制に関する国際会議が開催されました。1980年には、WHO、FAO、IAEA合同の委員会において、「いかなる種類の食品でも、総平均線量が10kGy以下で照射された食品には毒性学的な危険性は全く認められない(presents no toxicological hazard)」と結論されたことを受けて、1983年にCACにおいて「照射食品に関する国際一般規格」が初めて策定されました。その後、1997年には10kGyを超える照射食品の健全性評価においても、適正な照射が行われていれば健全性に問題がないと確認されたことを受けて、2003年の「照射食品に関する国際一般規格」の改訂で、「最高吸収線量は、正当な技術目的を達成するのに必要な場合を除き、10kGyを超えるべきではない」とされました。

また、放射線照射による分解生成物のうち、放射線特有の分解生成物である2-ACBsの毒性について、発がん性物質とともに摂取すると、異常細胞の増殖を促進する性質があるという研究成果が、ドイツとフランスの合同チームによるプロジェクトで示されています。これに対して、WHO及びEU食品科学委員会は、当該研究では、人間が照射食品を通じて摂取するおそれがある濃度よりもはるかに高濃度の2-ACBsをラットに投与した研究であることなどから、照射食品中の2-ACBsを問題視する必要はないとする見解を示しています。

これまで照射食品の安全性について、度重なる検証が行われてきました。世界では、様々な食品の照射が行われており、2013年時点で世界全体の食品照射処理量は年間100万トンと推定されています39。食品照射サービス市場規模では、2022年に2億4,600万米ドルで、2031年までに3億5060万米ドルに達すると予測も報告されています40。

(2) 放射線育種

① 放射線育種の概説

放射線育種とは、宇宙線などの自然放射線等の自然でも起こり得る突然変異を放射線によって人工的に再現する(育種期間を短縮する)育種手法のことで、この手法により育種期間を短縮することが可能であり、開発された品種は、気象の変化や病害、虫害といった様々な環境に適応でき、農薬の使用量を減らす環境負荷低減や食料自給率の向上が期待できます。放射線育種は、自然でも起こり得る突然変異を活用する手法です。様々な遺伝的性質が変化した個体の中から選び抜くことで、有用な性質を持ちつつ、有害な物質を含まないような新品種として確立した上で普及しています。

放射線育種は日本でも古い歴史を持ち、1950年代から利用されています。ナシ黒斑病抵抗性を持つニホンナシ、耐冷性、耐倒伏性を持つイネの品種などがあり、近年ではカドミウムの吸収性が低い新たなイネの品種も出てきています。

② 放射線育種による品種開発に関する国内外の状況

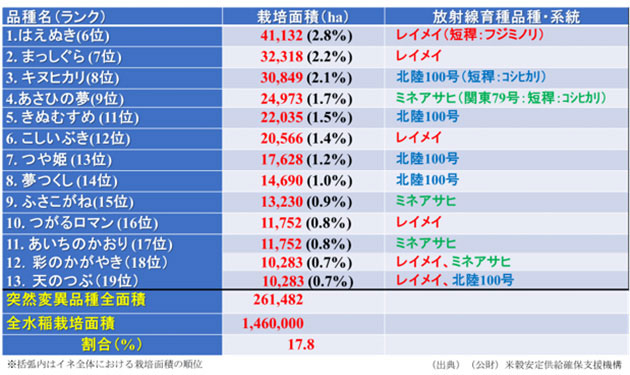

1950年代に入ると、当時の農林省農業技術研究所や国立遺伝学研究所、林業試験場、蚕糸試験場等に育種施設が設置され、日本でも育種目的の線源使用が浸透していきました。1962年には、当時の農林省農業技術研究所放射線育種場に国内唯一の大型施設である「ガンマーフィールド」が茨城県常陸大宮市に設置されました。2001年には、国立研究開発法人理化学研究所が重イオンビームを用いた育種法を開発しました。一方、放射線育種場の「ガンマーフィールド」は2019年度に照射業務を終了しました。また、「ガンマールーム」は、2022年度で照射業務を終了しました。現在、γ線照射は、量子科学技術研究開発機構高崎量子技術基盤研究所等で行われており、重イオンビーム照射は、理化学研究所仁科加速器科学研究センター、量子科学技術研究開発機構高崎量子技術基盤研究所及び若狭湾エネルギー研究センターにおいて行われています。これまでの成果として、例えば、2019年産の日本のイネの栽培面積の約18%は放射線育種品種・系統を活用して開発された品種が占めています(図 24)。

図 24 2019年産のイネの栽培面積トップ20に入った品種のうち、放射線育種品種・系統を活用して開発された品種

(出典)第12回原子力委員会資料 第1号 中川仁「放射線育種場および放射線育種」(2024年)を基に内閣府作成

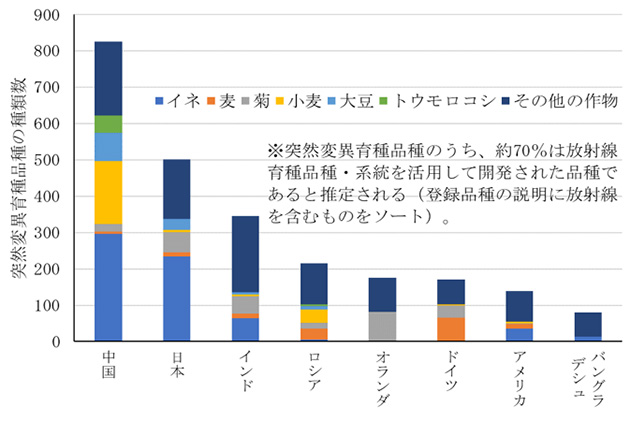

世界でも放射線育種は使用されており、IAEAでは米国食品医薬品局(FDA41)と協定を結び、放射線育種による品種開発などを含めた農業技術の支援を加盟国に実施しています。また、IAEAでは突然変異育種のデータベース42も公開しています。このデータによれば、全農作物の突然変異育種品種(遺伝子組換え作物は除く)の数は3,000種類以上存在し、イネだけで800種以上も存在します。国別でみると、中国、日本、インド、とアジアで比較的品種改良が盛んであることが分かります(図 25)。また、この変異種のうち、およそ2,000種以上が放射線育種品種・系統を活用して開発された品種であり、放射線育種は国際的にもメジャーな方法であることが分かります43。

図 25 国別の突然変異育種品種の種類数(2024年1月末時点)

(出典)IAEAウェブサイト「Mutant Variety Database」を基に内閣府作成

(3) 医療利用

① 放射線診断・放射線治療等への活用

医療分野での放射線利用としては、放射線の透過作用を活用して、身体内部の組織の状況を診断することができるX線検査、CT44検査等の放射線診断や、放射線の電離作用を活用して、がん細胞等に放射線を照射することでがん細胞を死滅させて治療することができる放射線治療があります。

放射線治療には、放射線を外部から患部に照射する粒子線治療、放射性同位元素(RI45)を含む薬剤を体内に入れて患部の近くに届け、内部から照射する核医学治療、投与したホウ素を外部からの中性子線放射により核分裂反応を起こし、悪性腫瘍の細胞を攻撃するホウ素中性子捕捉療法(BNCT46)などがあります。これら放射線療法については、近年保険適用が拡大されるなど、一般国民に身近なものになりつつあり、国も推進することとしています。

また、治療等のほか、医療器具の滅菌などにもγ線照射などが利用されています47。

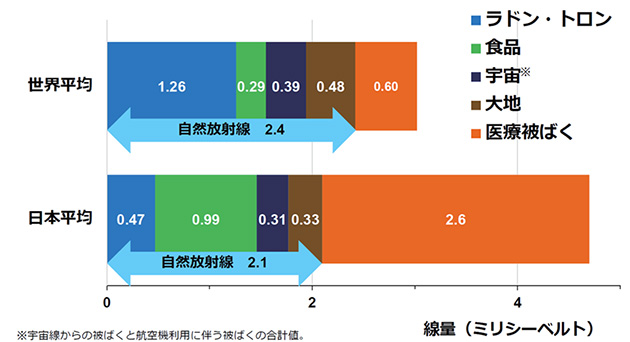

② 医療被ばく線量の国際比較

医療分野における放射線利用は、世界各国でも年々増加しています。特にCT検査等の放射線診断については、諸外国と比較して我が国での利用頻度が高く、日本人における医療被ばくは年間平均2.6mSvと、自然放射線による被ばく量を上回っており、また、世界平均の年間医療被ばく線量0.6mSvを大きく上回っています(図 26)。

図 26 年間当たりの被ばく線量の比較

(出典)環境省「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料(令和5年度版)」(2024年)

(4) まとめ

日本の医療分野においては、諸外国と比較してもかなり放射線利用が浸透しています。これは、ベネフィットとリスクを比較考慮した際に、放射線治療を受けることによる個人のベネフィットと、公衆衛生上の観点から見た際の社会的ベネフィットの両方あることがその一因と考えられます。食品分野における品種改良でも放射線利用が進んでいますが、放射線育種による品種改良の効率化や、自然災害に強い作物を開発できるなど、農業や一般社会におけるベネフィットが大きいものと考えられます。一方で、食品照射については一時期その効果や安全性に係る議論がなされたものの、現在では膠着しています。この要因の1つとして、食品照射のベネフィットは防疫の観点など社会的ベネフィットが大きいものの、消費者におけるベネフィットが実感されていないことや、代替手段が存在し、従来の方法でも消費者に問題が生じていないということが考えられます。今後、食品照射の安全性や代替手段とのベネフィット・リスクの比較など、さらなる評価・検証が進むことにより、安心感をもって食品分野における放射線利用が進展することが期待されます。

6. トピック4:放射性廃棄物最終処分

(1) 放射性廃棄物やその施設のリスク評価・安全性

原子力施設の利用により、運転時はもちろん、運転終了後の解体や除染作業等によっても放射性廃棄物は発生します。放射性廃棄物は、現世代の責任として、その処分を確実に進める必要があります。

放射性廃棄物は、高レベル放射性廃棄物と低レベル放射性廃棄物に大別され、それぞれの性質に応じた取組が進められています。いずれの廃棄物も減容化等を経て最終的には処分場において処分することになりますが、その処分の方法については、地層処分、中深度処分、ピット処分、トレンチ処分 と48廃棄物の種類によって埋設方法が異なります。

既に設置され、操業中の放射性廃棄物の処分場は、実用発電用原子力施設の操業中に発生した低レベル放射性廃棄物を処分する日本原燃株式会社(日本原燃)の浅地中ピット処分場だけであり、更なる処分場の確保が課題となっています。

処分場を確保する上でネックとなるのが放射性廃棄物の漏洩等の懸念です。上記に示した各処分方法の安全性については、施設による周辺への影響や、万が一の施設破損時の安全性・リスク評価等について慎重な検討がなされている旨、政府や原子力関係事業者等が説明を行っています。

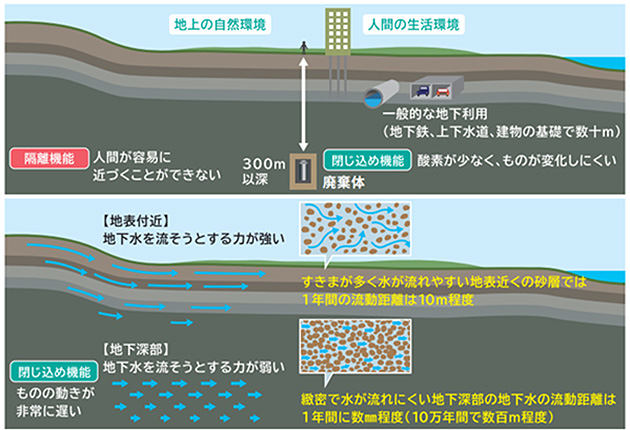

① 地層処分

高レベル放射性廃棄物に対応するための地層処分の場合、安全確保の基本的な概念は、放射性廃棄物の「隔離」と「閉じ込め」によって、処分場の建設から操業・閉鎖を経て閉鎖後の長期にわたり、放射性廃棄物の潜在的危険性から人間と環境を保護することです。地下深部の岩盤(天然バリア)中に、安全性を高めるための人工バリアを施した廃棄体を埋設することにより、多重バリアを構成します49。このように多重バリアを構成して処分することが適切であるという考え方が、国際的に共有されています。

一般的な地下利用の深さは数十m程度であり、地層処分を行おうとする300m以深の地下深部には人間が容易に近づくことはできません(隔離機能)。また、地下深部は、ものが変化しにくい、ものの動きが非常に遅いという特徴があるため、物質を閉じ込めることができます(閉じ込め機能)。地下深部の地下水はほとんど酸素を含んでおらず、そのため還元性で金属を腐食させにくく、ものを溶かしにくいという特徴があります。また、深部の地下水の流れは、一般的に地表付近と比べて非常に遅くなります。地表近くの砂層では地下水の流動距離が10m/年程度に対し、地下深部の場合は数mm/年程度とのデータもあります50。

一方、人工バリアについては、製造後50年冷却したガラス固化体を、厚さ20cmの鉄製オーバーパックに封入すると、オーバーパック表面から1m離れた場所での放射線量は0.37mSv/h、製造後1,000年経過したガラス固化体の場合は0.02mSv/hと推定されています(参考;胸のX線集団検査:0.06mSv、CTスキャン1回:2.4~12.9mSv)51。埋設する際には、オーバーパックと岩盤の間に更にベントナイト粘土(緩衝材)が充填され、地下300m以深に埋設されることとなります。

また、地層処分の場合、処分場操業中は放射線遮へいやモニタリングなど被ばく管理がされるのはもちろんのこと、処分場閉鎖後に万が一放射性物質が漏れ出した場合も想定し、人間の生活環境への影響のシミュレーション結果が、安全な範囲に収まることを確認します。例えば、地下水により放射性物質が地表まで運ばれるシミュレーションでは、処分場閉鎖から1,000年後に、4万本のオーバーパックの全てが同時に閉じ込め性を失い、放射性物質がガラス固化体から出ていく厳しいケースを想定した上で、人間が受ける年間線量の最大値は2μSv/年と計算されています。この場合の安全性確保の国際基準(IAEA及びICRP)は300μSv/年ですので、国際機関が勧告している値を下回っており52、私たちが日々受けている自然放射線約2.1mSv/年と比べても十分低い線量です。ただし、多くの専門家の関与による中立なシナリオ評価が重要であることは言うまでもありません。なお、原子力発電環境整備機構(NUMO )では、関係機関と連携し、地層処分の技術的信頼性の更なる向上を目指し、処分場の長期の安全性評価など、より実践的な技術開発に取り組んでいます。

図 27 地下深部の特徴

(出典)原子力発電環境整備機構 小冊子「地層処分 安全確保の考え方」(2018年)

② ピット処分

次に低レベル放射性廃棄物(L2)対応のためのピット処分の場合、現在操業中の浅地中ピット処分場(日本原燃低レベル放射性廃棄物埋設センター)では、埋設設備の構造(放射性物質の漏出を抑える仕組み)について以下の説明がされています。

- ⅰ)廃棄物は、モルタルで隙間なく充填された鉄筋コンクリート製の埋設設備に収納されており、放射性物質を閉じ込めていること

- ⅱ)モルタルで充填された埋設設備の外側には、水を通しやすい多孔質のコンクリートの層を設けて、仮に設備内に水が侵入しても廃棄物に達する前に排水すること

- ⅲ)埋設設備は、水を通しにくい岩盤を掘り下げて設置していること、また、上面及び側面はベントナイト(粘土の一種)を混合した土で締め固め、更に水を通しにくくしていること

- ⅳ)埋設設備は、水を通しにくい岩盤を掘り下げて設置していること、また、上面及び側面はベントナイト(粘土の一種)を混合した土で締め固め、更に水を通しにくくしていること

また、埋設後は約300年間にわたって埋設保全区域の設定、廃棄物埋設地の巡視、環境モニタリング等を行いつつ、計3段階の段階的な管理を行います。この間に埋設した廃棄物中の放射能は時間とともに減衰し、安全上問題のないレベルにまで低減するとされています。第1段階及び第2段階の約60年の間は周辺監視区域を設定し地下水中の放射性物質濃度の監視等を行います。日本原燃では1992年から埋設を開始しており、運転情報を定期的に自治体に報告するなど、現在も安全に留意しつつ操業が行われています。

③ トレンチ処分

トレンチ処分については、現在、日本原子力発電株式会社(日本原子力発電)が同社東海発電所の廃止措置で発生するL3廃棄物の埋設施設の設置について申請を行っています。施設の完成イメージとして、地表面を約4m掘削し仕切板で区画すること、廃棄物を埋設後、土で覆うこと、施設は地下水面より上部に設置(直接地下水に触れない)することとしています。また、地下水の水位等を監視するために監視設備を設置するほか、地下水を定期的に採取し、放射能濃度を測定すること、モニタリングポストにより周辺環境の監視を行うこととしています。なお、原子力機構の動力試験炉(JPDR54)の解体に伴って発生した廃棄物を対象に、同研究所敷地内で試験的にトレンチ処分が実施されており、現在も安定的に管理が行われています。

④ 中間貯蔵施設(乾式キャスク貯蔵施設)

これまで処分場の安全性について述べてきましたが、使用済燃料の中間貯蔵施設についても同様に、万が一のことを考えた検討が行われています。例えば乾式キャスク貯蔵施設の場合、水や電気を使わず、外気による自然空冷により使用済燃料から発生する熱を除去するため、万が一電力供給が途絶した場合にも冷却が滞ることがありません。また、使用済燃料は、施設に持ち込む前に、発電所内で頑丈な金属の容器(金属キャスク)に入れて二重のふたで密封します。金属キャスク自体は臨界防止機能、除熱機能、遮へい機能、閉じ込め機能と複数の観点から安全性を確保しており、その状態のまま搬入、保管されることとなります。日本原子力発電東海第二発電所の敷地内にて稼働している乾式キャスク貯蔵施設では、2001年の施設建設以来、安全に管理が行われています。キャスクの線量実測値はキャスク表面でおおむね0.010mSv/h程度となっています。

図 28 東海第二発電所 乾式貯蔵施設

(出典)日本原子力発電株式会社提供資料

(2) 海外における高レベル放射性廃棄物やその施設の安全性

① スウェーデンの例

海外に目を向けると、例えばスウェーデンでは、使用済燃料を地下約500mの結晶質岩中にキャニスタ55に封入して直接処分する方針です。キャニスタは外側が銅製、内側が鋳鉄製の2重構造の容器です。外側の銅製容器が腐食に耐える役割を担い、約50mmの厚さが考えられています。内側の鋳鉄製容器は外部からの応力に耐える役割を担います。キャニスタに封入した後は、その周囲を緩衝材(ベントナイト粘土)で取り囲んで、岩盤内に定置します。複数の人工バリアと天然バリアを組み合わせた多重バリアシステムにより、放射性廃棄物を長期に隔離し、隔離ができなくなった場合でも処分場からの放射性核種の放出を遅延させるという安全哲学に基づいています。

2022年1月にスウェーデン政府は、エストハンマル自治体のフォルスマルクでの処分場立地を含むSKB社(処分実施主体)の最終処分事業計画の実施を許可する決定を行いました。処分場は、「構造レンズ」と呼ばれる断層から一定以上離れた箇所の岩体内の結晶質岩に建設されます。また、スウェーデンでは、地下約450mの深さに達する坑道を備えた地下研究所(エスポ岩盤研究所)があり、岩盤特性に応じた処分概念の開発や安全性向上に向けた科学的知見の蓄積等を実施しています。

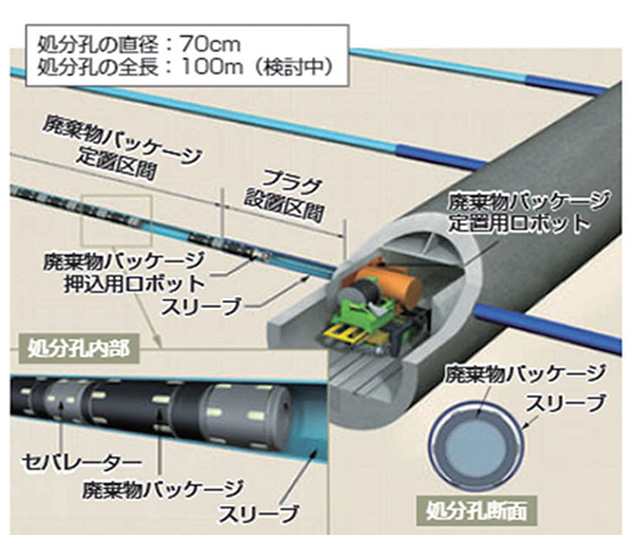

② フランスの例

一方、フランスでは、我が国と同様に原子力発電で発生した使用済燃料を再処理しており、再利用可能な資源として位置付けています。再処理等によって発生した高レベル放射性廃液は、高温で溶かされたホウケイ酸ガラスと混合され、ガラス固化体としてステンレス鋼製のキャニスタに封入されます。これを更に高さ1.3~1.6m、直径0.57~0.64m、重さ1.7~2t、厚さ約5cmの鋼鉄製の容器(オーバーパック)に封入して処分します。処分概念としては、地下約500mの粘土層内に処分坑道を建設し、次の3つの要素からなる多重バリアシステムによって廃棄物を隔離します(図 29)。

図 29 廃棄物パッケージの定置イメージ

(出典)資源エネルギー庁「諸外国における高レベル放射性廃棄物の処分について(2023年版)」(2023年)

- ⅰ)廃棄物パッケージ(放射性廃棄物自身とそれを収容するキャニスタ、オーバーパックにより構成)

- ⅱ)人工構築物(処分孔内の鋼鉄製スリーブ、坑道内のプラグ等)

- ⅲ)天然バリア(サイトの地質学的環境特性)

2023年1月に処分実施主体である放射性廃棄物処理機関(ANDRA56)により地層処分場(Cigéo)の設置許可申請が行われました。なお、ムーズ、オート=マルヌ両県にまたがるビュールサイトにおいて、粘土層を対象地とした地下研究所の建設が2000年から進められ、様々な調査や試験が進められています。

スウェーデンもフランスも、地層処分の予定地を選定するに当たっては、住民等の反対運動によりプロジェクト推進を一旦凍結した経緯があります。その後、改めて国民的議論や専門家を交えた議論を行った上で予定地選定の段階へ進んでいます。

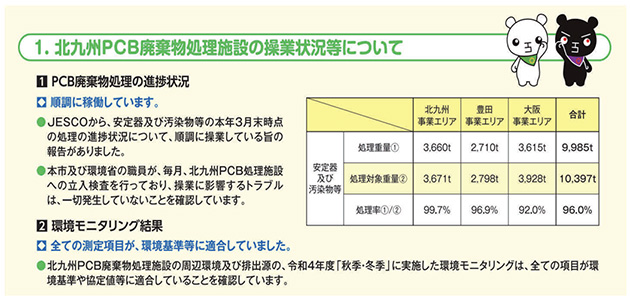

(3) 他の廃棄物施設における安全性確保に向けた取組

放射性廃棄物施設以外の例として、PCB(ポリ塩化ビフェニル)57処理施設に関する例を紹介します。PCB処理については、高温焼却処理施設を設置するため、財団法人電気絶縁物処理協会が主体となって全国39か所で検討が行われましたが、関係者の理解が得られずにいずれの地区においても建設に至りませんでした。2001年6月に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」が成立し、処理が促進されることとなりました。

国は、PCBを早期に処理するために2000年12月、北九州市に対してPCB処理施設設置に関する申入れを行いました。市では独自に「北九州市PCB処理安全性検討委員会」を設置し、市民への説明会を101回開催するとともに、意見募集を行い、委員会として報告書をまとめた上で、処理事業を受け入れることを決定しました。決定とともに、国の調査研究や研修事業等を通じ、北九州市の環境分野の技術集積及び学術・産業の発展等に向けた地域政策の充実が図られました。

2002年2月には、学識経験者と公募を含めた市民代表からなる「北九州市PCB処理監視会議」を設置し、処理の安全性確保や地域の理解の促進等に関する監視を行っています。また、市では現在「PCB処理に関する情報サイト」を開設しており、処理始まりの経緯や処理の安全性確保、北九州市PCB処理安全性検討委員会の資料や議事録を掲載しています。

なお、PCB廃棄物の処分の安全性を確保するため、市は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)等のPCB廃棄物の処分業者に対して、関係法令や環境保全協定を遵守し、適切な操業管理を義務付けるとともに、PCB廃棄物処理の環境への影響を調査するため、処理施設の排出源、周辺環境監視点におけるPCBやダイオキシン類等の測定(=環境モニタリング)を行っており、そのデータをPCB処理に関する情報サイトに掲載しています。2024年3月現在、全国5か所58(北海道室蘭市、東京都江東区、愛知県豊田市、大阪市、北九州市)の高濃度PCB廃棄物処理施設が稼働しています。

図 30 PCB処理に関する住民への情報提供例

(出典)北九州市PCB News「PCB処理だより(vol.50 令和5年6月)」(2023年)

(4) まとめ

放射性廃棄物の処分については、現行の知見や技術を結集し、処分する方法ごとに安全に最大限配慮した検討が行われています。高レベル放射性廃棄物の地層処分の場合は、多重バリアを構成して処分するという前提で、それぞれのバリアの機能についてさらなる検討が行われています。また、低レベル放射性廃棄物については、ピット処分については現在操業中の日本原燃においてリスク評価・安全性の確認が行われています。トレンチ処分については、現在施設の設置について申請を実施している原子力事業者等を中心にリスク評価・安全性について説明がされているほか、実際にトレンチ処分の埋設実地試験を行い、現在も安定的に管理を行っている施設もあります。

また海外の地層処分の例をみてもわかるように、人工バリアと天然バリアを組み合わせた多重バリアシステムにより有用性を説明しながら、一方では早い段階から地下研究所を設置し科学的知見の蓄積等を行うなど、安全性向上に向けたたゆみない努力が続けられています。

放射性廃棄物の処分については、無害化が困難で、世代を超えて極めて長い期間の安全性確保が必要になるなど特有の事情があるものの、放射性廃棄物施設以外の例からも、安全性についての情報を丁寧に説明すること、住民(ステークホルダー)を巻き込んだ検討を行うこと、徹底した情報公開を行うことが重要であることが分かります。

今後原子力施設の廃止措置が本格化する中で高レベル、低レベルとも放射性廃棄物の処分場確保は不可欠です。これを特定の地域の課題としてではなく、全国レベルで「じぶんごと」として捉える必要があります。極めて長い期間の安全性に国民からの懸念が示される中、閉じ込めていた放射性廃棄物が漏洩した場合など、様々なシナリオを想定しつつ、リスク評価や安全性について科学的根拠をもった情報が浸透するよう、国が更に前面に立ちつつ、情報提供の内容や方法等の精査を含めあらゆる施策を総動員することが望まれます。

7. トピック5:放射線利用によるインフラ検査

(1) はじめに

我が国では、1950年代半ばから始まる高度経済成長期以降に建設された道路などのインフラ施設の高齢化が進んでいます。2012年12月に発生した中央自動車道笹子トンネル天井板崩落事故は、インフラ施設の高齢化について警鐘を鳴らしました。インフラ施設を適切に管理し、補修や修繕、更新などを行っていくことが重要です。

放射線(X線、γ線、中性子線等)を利用した非破壊検査技術は、社会インフラ設備の健全性の診断だけでなく一般産業分野の様々な製品の品質検査等に広く適用されています。ここでは、高速道路橋におけるコンクリート内部のX線検査などを例に、周辺の居住者や検査従事者への安全管理等について整理します。

(2) 放射線利用による非破壊検査

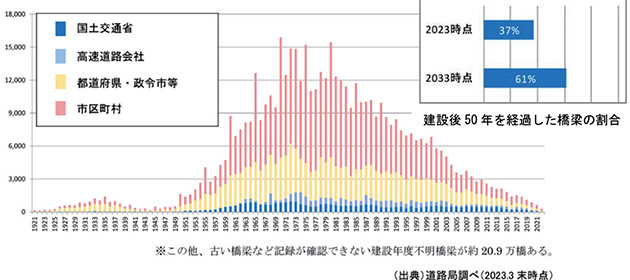

① コンクリート橋梁の老朽化の現状と健全性

我が国の道路橋梁は約73万橋あり、建設後50年以上を経過した橋梁は2022年末で約4割、10年後の2032年には約6割に達するとされています(図 31)。

図 31 建設年度別橋梁数

(出典)国土交通省道路局「道路メンテナンス年報(令和4年度)」(2023年)を基に内閣府作成

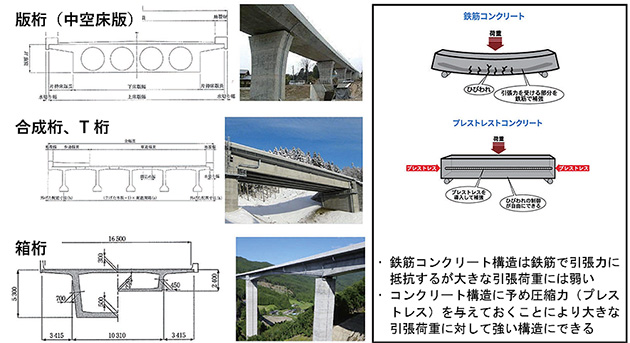

全国の道路橋梁のうち高速道路会社が管理するものは3%、約24,000橋となっています。高速道路の橋梁は、通常の鉄筋コンクリート構造より強度の高いプレストレストコンクリート(PC)構造が採用されています。このPC橋の種類とPC構造の原理を図 32に示します。PC橋の構造強度にとって重要なのは、コンクリート構造に圧縮力を与えるPC鋼材(鋼線等)の健全性です。PC鋼材はコンクリート内部のシースと呼ばれる管に通され、シース内はセメントを基材とするグラウトと呼ばれる充填材で満たされています。グラウト充填が不十分であるとシース内に雨水等が侵入し、PC鋼材が腐食(発錆)し損傷(破断)に至る場合があります。

これまで、主に2000年以前に建設された橋のいくつかに、グラウト充填不足や、シースやPC鋼材の腐食による損傷が発生しているものが見られました。これら橋梁は、通行車両の重量制限や補強、架け替えなどの対策が講じられていますが、グラウト充填不足を早期に発見できれば再充填などにより橋の健全性を確保し供用期間を延長することができます。

図 32 PC橋梁の種類とPC構造の原理

(出典)第7回原子力委員会資料第1号 中日本高速道路株式会社、株式会社高速道路総合技術研究所「放射線によるインフラ検査の利活用」(2024年)

② X線透過試験

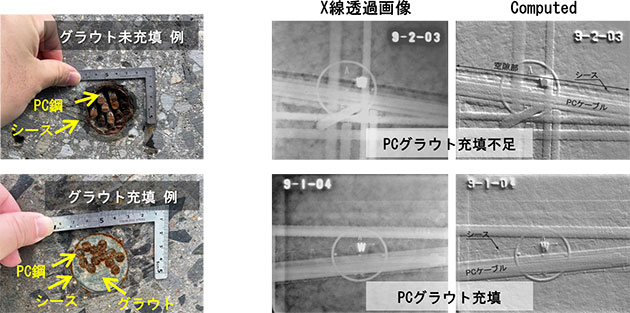

一般に、橋梁の健全性の診断は、その外観性状を十分に把握できる距離まで近接し目視することが基本とされ、必要に応じて打音や触診のほか、状態を詳細に把握するため非破壊検査にて行われます。現在、2000年以前に建設されたPC橋のグラウト充填状態を把握するためX線透過検査が進められており、その検査結果の例を図 33に示します。

図 33 PCグラウト充填/充填不足例とX線透過試験結果例

(出典)第7回原子力委員会資料第1号 中日本高速道路株式会社、株式会社高速道路総合技術研究所「放射線によるインフラ検査の利活用」(2024年)

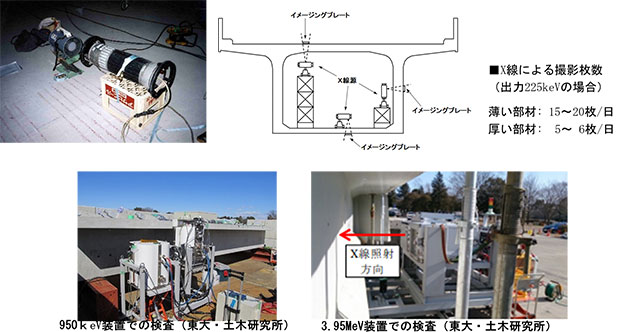

PC橋梁の非破壊検査では、可搬性に優れ、規制上、事前許可が不用で放射線管理も行いやすい出力225keVの小型X線装置が標準的に使用されています。厚いコンクリート部材の場合は撮影時間が長くなるため、実用的な検査対象の厚さは400mm程度までといわれています。他方、長スパンの橋にはPC箱桁構造が採用されており、検査対象には400mmを超えるウェブ(箱の壁部)厚さのものがあります。このような橋梁の検査には高出力X線装置が有用であり、現在、装置開発(950keV、3.95MeV)とともにその適用研究が進められています。なお、「放射性同位元素等の規制に関する法律」(放射性同位元素等規制法)59では、出力4MeVまでの加速器の使用が屋外での橋梁又は橋脚の非破壊検査に限って認められています(表 2)。これらX線装置、検査方法と検査例を図 34に示します。

表 2 X線装置の性能と規制法令 出力等 性能 規制法令 X 線装置 1 MeV 未満 コンクリート厚 約400mm程度まで 電離放射線障害防止規則 X 線装置(加速器)4 MeV 未満 コンクリート厚 約800mm程度まで 放射性同位元素等規制法 (出典)第34回原子力委員会資料第1号 上坂充「加速器小型化の最前線について」(2018年)及び建設マネジメント技術2018年8号 石田雅博他「X線によるコンクリート橋の内部可視化技術の開発と橋梁維持管理への活用」(2018年)を基に内閣府作成

図 34 X線装置(225keV、950keV、3.95MeV)、検査方法、検査例

(出典)第7回原子力委員会資料第1号 中日本高速道路株式会社、株式会社高速道路総合技術研究所「放射線によるインフラ検査の利活用」(2024年)を基に内閣府作成

③ その他の放射利用の検査例

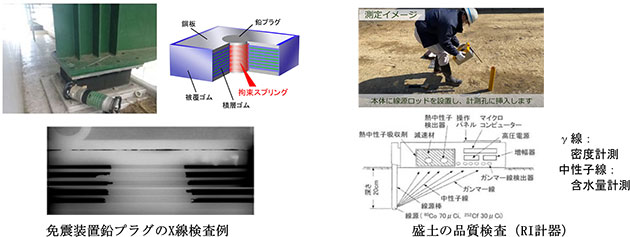

橋の支承に鉛プラグ入り積層ゴム免震装置が使用されているものがあります。鉛プラグは、地震による橋の振動を減衰するものですが、長期間供用されるうちに鉛プラグ部の変形によって性能が低下することがあります。このため、鉛プラグの状態をX線透過検査により確認する場合があります。

このほか、道路建設の際の盛土の密度計測に放射線技術(RI計器)が利用されています。盛土の品質確保には密度や含水量が重要な要素となります。RI計器はγ線で密度、中性子線で含水量を約1分で自動計測でき、正確性や省力化に大きく寄与しています(図 35)。

図 35 その他のインフラ設備への放射線利用の例(免震装置検査、盛土管理)

(出典)第7回原子力委員会資料第1号 中日本高速道路株式会社、株式会社高速道路総合技術研究所「放射線によるインフラ検査の利活用」(2024年)を基に内閣府作成

(3) 社会インフラ設備の検査における放射線管理

① 放射線利用に係る規制と根拠

橋梁のX線透過検査においては、周辺公衆への配慮(道路上を通る車中の人を含む)、作業従事者の放射線被ばく管理が必要となります。これらは法律等により定められています。

- 周辺公衆に対する防護

- - 放射線管理区域境界の設定(管理区域境界で1.3mSv/3か月)

- 【設定根拠】放射性同位元素等規制法・施行規則ほか

- 管理区域の外側のいかなる者も5mSv/年を超えて被ばくするおそれはなく、また、実際の被ばく線量は管理区域境界からの距離による線量率の減少及び滞在時間を考慮すれば、特別の管理をすることなしに1mSv/年以下とすることが多くの場合可能となる。(参考:ICRP1990年勧告(Pub.60)の国内制度等への取り入れについて(意見具申)平成10年6月 放射線審議会)

- 作業従事者の防護

- - 従事者被ばく線量許容値の遵守(50mSv/年、100mSv/5年)

- 【設定根拠】電離放射線障害防止規則

- ICRP(2011年)勧告に基づき、放射線業務従事者が眼の水晶体に受ける等価線量の限度を50mSv/年、100mSv/5年としている。

また、検査実施の際には放射線取扱主任者を選任して管理区域の設定や作業従事者の被ばく防護に関する管理監督を行う必要があります。

② 放射線利用における管理運用の例

X 線透過検査等の放射線利用において放射線被ばくの影響を必要最小限に抑えるために、放射性同位元素等規制法等の法令遵守はもとより、着実な管理運用が関係者の安全・安心を得るために必要です。以下に、道路橋梁のX線透過検査の場合の安全管理の取組例(中日本高速道路株式会社)についてまとめます。なお、出力1MeV未満場合は、放射性同位元素等規制法の適用外とされており原子力規制庁への事前の許認可は不要とされています。

- 周辺住民の防護

- 管理区域範囲に立入りができないようにバリケード設置

- - 橋梁直下は立入り禁止措置

- - 線源から半径5mは立入り禁止区域として設定

- - 放射線量が1.3mSv/3か月以下となる境界の内側を管理区域として設定

- X線を使用した検査を行っている旨の標識の設置

- 付近に住居等がある場合は訪問の上、調査目的等を説明(必要に応じ説明会を実施)

- 道路使用者(通行車両)の防護

- 床版が遮へい物となり透過する放射線量は0~3μSv/h程度

- - 仮に3μSv/hの場合、1日当たり5時間の停止状態を90日間続けて、初めて管理区域境界の許容値1.3mSv/h/3か月を超過

- 一般道や歩道などは線量を計測の上、適宜通行止め等で対応

- 作業従事者の防護

- 管理区域の設定と作業環境の測定

- - 放射線管理区域は一般的に半径5mに設定

- - 放射線管理区域の線量が許容値を超えないように、また、作業従事者が過激に被ばくしないように管理するためにサーベイメータで作業環境の放射線量を測定

- 個人被ばく作業環境の測定

- 放射線防護の有効性を判断するために個人の被ばく線量を測定(ガラスバッジ、ポケット線量計の着用)

- 安全管理

- - 法令で定められている被ばく許容値を超えないよう自主規準を定めて管理

- 実効線量当量

- (管理基準値):40mSv/年、24mSv/3か月

- (管理運用値):1mSv/週

- - 健康管理:電離放射線健康診断を、放射線作業前と従事後3か月ごとに実施

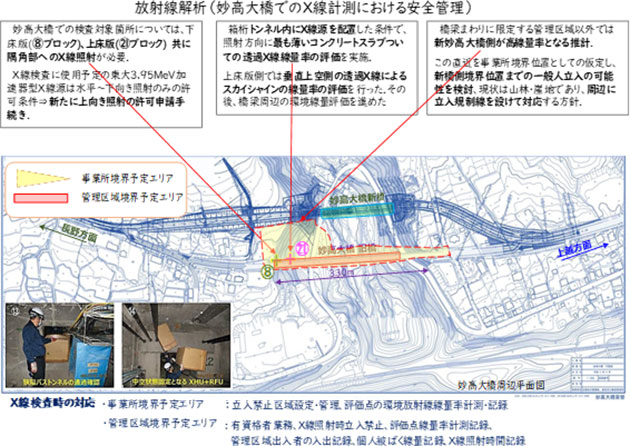

なお、高出力X線装置(出力4MeV未満)を使用する検査や研究は、原子力規制庁の許可を得て行っています。透過X線線量率など検査実施点周辺の放射線影響の評価等を行い、放射線管理区域境界の設定、立入り禁止区域の設定や、検査時の環境放射線線量率の計測と記録、作業従事者の個人被ばく線量の記録などの安全管理を徹底し、行われています(図 36)。

図 36 高出力X線装置の開発における安全管理(妙高大橋検査における例)

(出典)第25回原子力委員会資料第1号 石田哲也「コンクリート構造物の維持管理におけるDX」(2023年)

(4) まとめ

老朽化が進む道路橋など、我が国の社会インフラ設備の適切な補修やリプレース計画等に放射線を利用した非破壊検査は必須の技術となっています。本項では高速道路のPC橋梁を対象としたX線透過検査の例を紹介しました。X線透過検査は、橋梁構造強度の劣化につながるコンクリート内部のグラウト充填状態等の確認に利用され、補修やリプレース等によって安全性の確保に貢献しています。また、検査の実施に当たっては、放射線防護に係る規制体系の下に、周辺居住者や道路利用者、作業従事者に対する安全管理が行われています。今後、撮影用のイメージングプレートの高感度化等によりX線装置の小出力化(小型化)、周囲への影響低減、検査対象の拡大(厚い部材への適用)等が期待されます。

放射線技術の利用に当たっては、放射線の有害な影響から人と環境を適切に防護していく必要があるのは言うまでもありません。防護の実効性を高めるためには、規制措置への理解と遵守が重要です。また、その取組を透明性をもって丁寧に説明することにより、国民の安全・安心を得ることにつながるものと考えられます。本項を通じて放射線技術の有する便益とリスクについて理解が進むことが望まれます。

8. 原子力・放射線を含む様々なリスク源に関するリスク認識についての調査

原子力・放射線の利用は、単に利便性があるからといって進むものではありません。利用する我々がそのリスクをどう捉えるかという受け止め方も重要な要素になります。国民が、原子力・放射線についてリスクとしてどのように認識しているのか、他の日常生活の事象と比較してアンケート調査を実施60しました。

(1) 調査概要

本調査では、「①一般層」(6,000人)と「②原子力・放射線に詳しい層」(1,000人)を対象に、インターネット調査パネルを用いたアンケート調査を実施しました(実施時期:2024年2月16日~2月21日)。

- 「一般層」 一般層全体が日本全体の縮図に近づくよう、「人口推計(2022年(令和4年)10月1日現在)」の第10表「都道府県、年齢(5歳階級)、男女別人口-総人口」に基づいた地域、性別、年齢の人口構成比に合わせて集計。

- 「原子力・放射線に詳しい層」 全国在住の16歳以上の男女のうち、以下の者を集計。

- 原子力・放射線の認知度を問う設問において「他の人に説明できる」又は「他の人への説明は難しいが、内容を理解している」と回答した者

- 原子力・放射線の知識を問う設問で一定の正解数以上を満たす等の条件を満たす者

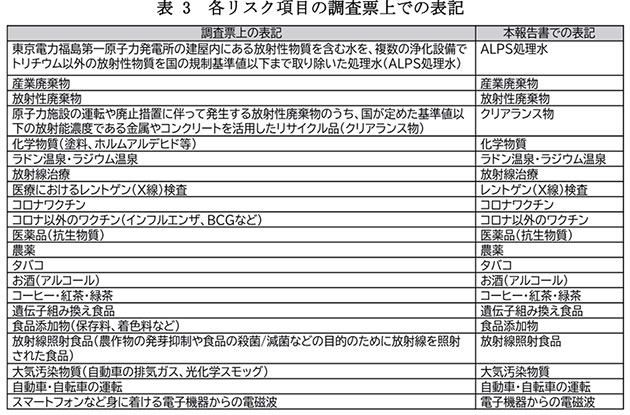

- 「一般層」「原子力・放射線に詳しい層」の対象には同じ質問をし、表 3の21のリスク項目について認知度や危険度(危険と感じているか)、受容度に関する質問をしました61。

(2) 調査結果

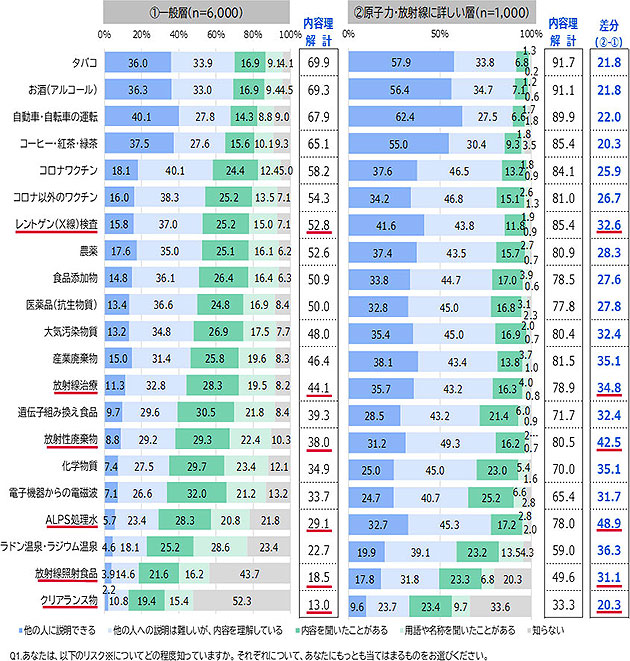

① 各リスク項目の認知度

各リスク項目について、「一般層」「原子力・放射線に詳しい層」それぞれにおける認知度(内容理解度62)を聞いた結果が図 37です。「一般層」において原子力・放射線関係の項目のうち特に医療系以外の認知度が低く、内容を理解している割合は4割未満となりました。「原子力・放射線に詳しい層」においては、原子力・放射線関係の項目以外についても、認知度が高く出る傾向になっています。

図 37 ①一般層と②原子力・放射線に詳しい層における各リスク項目の認知度の比較

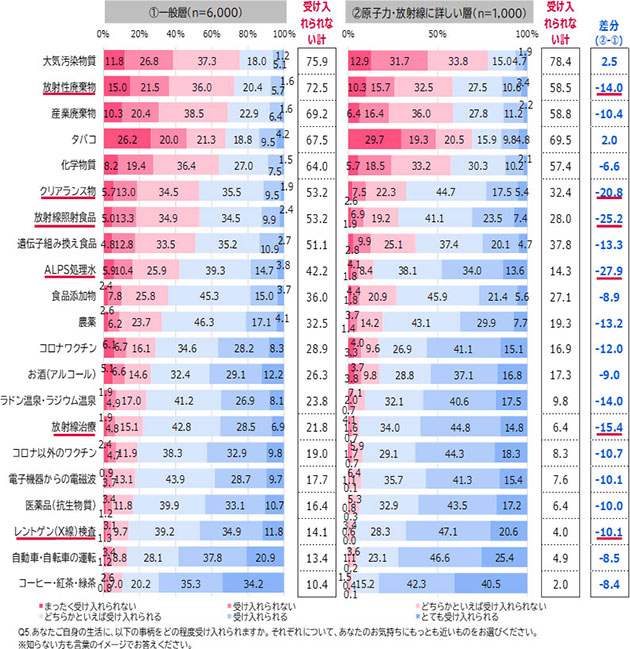

② 各リスク項目を「受け入れられない」とした割合

各リスク項目について、「一般層」「原子力・放射線に詳しい層」それぞれにおいて受け入れられるか否かを聞いた結果が図 38です。全体的に「原子力・放射線に詳しい層」の方が受け入れられないとした割合は低いですが、特に、原子力・放射線関係の項目(特に医療系以外)は「一般層」との差が大きく出ました。

図 38 ①一般層と②原子力・放射線に詳しい層における各リスク項目の非受容度の比較

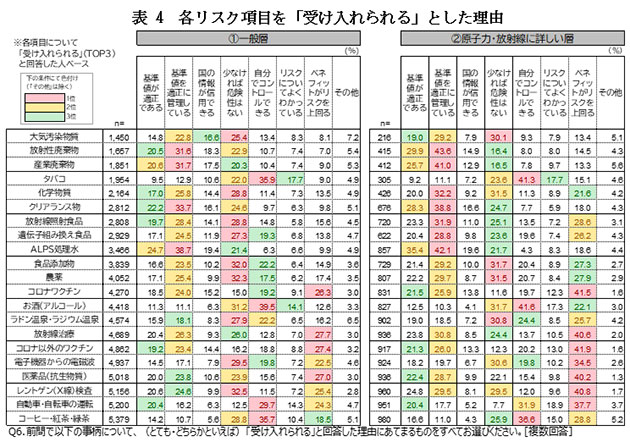

③ 各リスク項目を「受け入れられる」とした理由

各リスク項目を「受け入れられる」とした理由を聞いた結果が表 4です。原子力・放射線関係の項目に限らず全体として、「少なければ危険性がない」、「基準値を適正に管理している」が主な理由に挙がっています。また、「ワクチン」や「医薬品」などの日常的に使用されているものについては、「ベネフィットがリスクを上回る」の回答割合が高めに出る傾向があります。

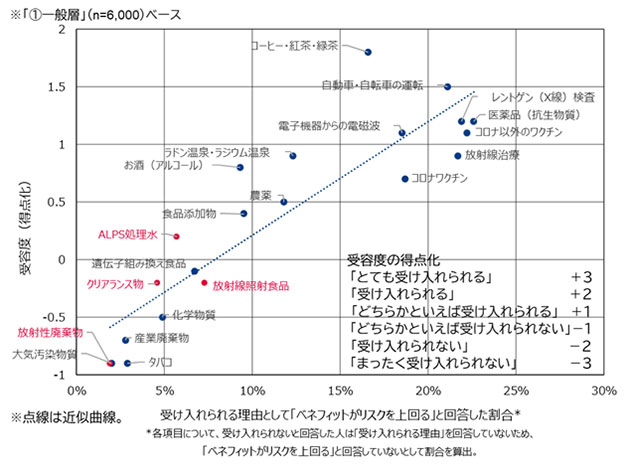

④ 「ベネフィットがリスクを上回る」と回答した割合と受容度の平均値の関係

「一般層」において、各リスク項目を受け入れられる理由として「ベネフィットがリスクを上回る」と回答した割合と受容度の平均値の関係を示した結果が図 39です。ベネフィットが強く認識されれば受容度が上がることが分かります。

図 39 受け入れられる理由として「ベネフィットがリスクを上回る」を回答した割合と受容度の平均値の関係

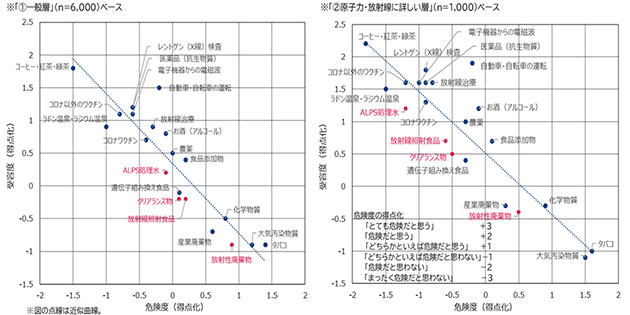

⑤ 危険度と受容度の平均値の関係

「一般層」、「原子力・放射線に詳しい層」それぞれにおける危険度(回答者が危険だと思う割合)と受容度の関係が図 40です。危険度が高いほど受容度は低く、原子力・放射線関係の項目は危険度に対する受容度が他の項目よりも低く出る傾向があります。

図 40 ①一般層と②原子力・放射線に詳しい層における危険度と受容度の関係

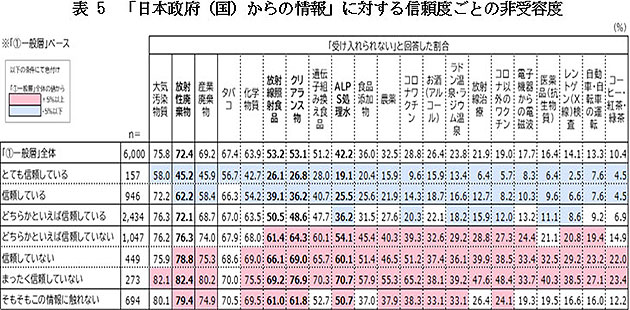

⑥ 日本政府(国)からの情報に対する信頼度ごとの非受容度

情報を得ている媒体として「日本政府(国)からの情報」を選択した人の当該情報の信頼度に対する、各リスク項目を「受け入れられない」と選択した人の割合(信頼度の各段階の人数における割合)を示したのが表 5です。国からの情報を信頼していない人ほど各項目を「受け入れられない」とする割合が高めに出る傾向があります。

(3) まとめ

本調査では、一般の人々と原子力・放射線の知識を持つ層に対して、特に原子力関係を含む様々な項目のリスク認知についての傾向等について調査しました。トピック1~5で紹介したように、原子力・放射線を扱う際にはリスクとベネフィットの両面を考慮することが重要ですが、それと合わせて、国など原子力関係者は、原子力・放射線が国民にどう受け止められているかを正確に認識し、対応を図ることが必要です。

図 38では、原子力・放射線関係の項目は受容度が低い傾向にあり、さらに、一般層と原子力・放射線の知識を持つ層の受容度の差が他のリスク項目よりも大きい傾向が見られました。また、図 40では、原子力・放射線関係の項目は同様の危険度でも受容度が低く出る傾向が示されました。これらを踏まえると、原子力・放射線関係の項目に対する国民の不安は今回調査した他の項目と比べても大きいと考えるのが妥当と思われます。また、表 4からは、一般的に、徹底した安全管理や正確な情報の情報発信が受容度を高めることにつながると考えられます。

加えて、図 39のようにベネフィットが強く認識されれば受容度が上がる傾向も見られますが、表 4の「ワクチン」や「医薬品」に見られる傾向のような、日常的に使用するもの、つまり個人に対するベネフィットが大きいものが回答結果を左右したとものと考えられます。ベネフィットが認識され、受容度が高いものは、医薬品、ワクチン、放射線治療、レントゲン検査、自動車・自転車の運転などであり、社会的ベネフィットもありますが、個人的ベネフィットの側面が強いもの(「じぶんごと」になっている項目)が上位を占めました。一方で、食品添加物や農薬については、農産物の長期保存や生産性の向上など、社会的なベネフィットが大きいと考えられるものですが、受容度はそこまで高くありません。それよりも更に受容度が低い原子力・放射線関係の項目についても、利用面では電力の安定供給などの社会的ベネフィットがあるものの、それに伴って対応が必要な廃棄物対応等の意義等については、その理解が得られていない可能性もあります。

先述のとおり、原子力・放射線は社会的にも個人的にもベネフィットを持つような使い方もできます。国・原子力関係者は、原子力・放射線の良い面、悪い面両方に関して、国民により一層の理解を得られるよう、真摯な努力を継続することが重要です。

更に、表 5では、一般的に、国からの情報を信頼していない層の方が、原子力・放射線関連を含むリスク項目に関して受け入れられないとする割合が多くなる傾向が示されました。また、図 37 において、原子力・放射線関連の項目はそのリスクの内容の認知度が低い結果となりましたが、これは国など原子力・放射線関係者による情報発信や説明に更なる改善の余地があることを示している可能性があります。国・原子力関係者は、透明性を担保しつつ、科学的・中立な情報発信に努めるとともに、双方向型の対話も積極的に行いながら、国民の信頼を得る努力を継続することが求められます。

国民の原子力・放射線関係のリスク認知の実態の調査結果が今後の原子力政策の立案・実施の一助になることが期待されます。

9. 原子力委員会メッセージ:放射線の取扱いに際しての多面的評価の重要性

本年度の原子力白書の特集では、「放射線の安全・安心と利用を巡る課題の多面性」をテーマとして、ALPS処理水やクリアランス物、医療・食品分野での放射線照射等に関する放射線、特に低線量放射線を扱う場合の安全・安心に関連する取組や課題について取り上げました。

放射線は、その電離作用により、線量が高くなればなるほど人体や環境へ確定的な影響を及ぼし得るのは事実です。また、被ばくのメカニズムについては、解明されていない不確実な部分も残っていることもあり、目に見えない放射線のリスクに不安を感じる国民が存在するのも事実です。しかし、100mSv程度以下の低線量域については、放射線被ばくによる影響を疫学的に検出することが難しく63、また、私たちの身の回りには、人工的に作られた放射線のほかに、私たちの体内に存在する自然放射性物質や大地や宇宙等に起因する自然放射線もあります。私たちはそのような環境の中で生活しているということもまた事実です。

原子力・放射線利用には、負の側面だけでなく、エネルギー利用、更には、農業や工業、医療などの分野において、人類に様々な便益(ベネフィット)をもたらしており、放射線のリスクも認識しつつ、適切に付き合っていくことが重要です。放射線の取扱いに際して、専門家の立場から放射線防護に関する勧告を行う国際組織であるICRPは、これまで発出してきた勧告の中で、放射線防護の原則として「正当化」、「防護の最適化」、「線量限度の適用」の3つを示しています。

- ① 正当化・・・放射線を使う行為は、もたらされるベネフィットが放射線のリスクを上回る場合のみ認められる。

- ② 防護の最適化・・・放射線を伴う行為のベネフィットが放射線のリスクを上回る場合は、合理的に達成可能な限り被ばく量を減らした上で、放射線を利用することが重要(「ALARA(as low as reasonably achievable)の原則」)。防護の最適化とは、社会・経済的なバランスも考慮しつつ、できるだけ被ばくを少なくするよう努力するということで、必ずしも被ばくを最小化するということではないとされる。

- ③ 線量限度の適用・・・管理の対象となるあらゆる放射線源からの被ばくの合計を管理するための基準値を線量限度として設定。線量限度はそこまで被ばくしてよいという値ではなく、安全と危険の境界を示す線量でもないとされる。

(出典)環境省「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料(令和5年度版)」(2024年)

このように、放射線を扱う際には、私たちがベネフィットを享受している他の様々な技術・システム同様、放射線を扱うことによる負の側面とベネフィットの両面を考えることが重要です。今回特集のトピックスでも紹介したALPS処理水の対応やクリアランス物、食品照射の普及に向けた対応のように、国民一人一人が日々の生活を送る上でメリットを感じづらい、又は、他の代替手段が利用可能といった状況の中で、社会全体として考えたときに、放射線の利用が他の重要な課題の解決に貢献したり、経済的に大きなメリットをもたらしたり、代替手段がもたらし得るリスクを減じたりと、社会としてのベネフィットが期待できることもあります。放射線を扱う際には、安全性を確保することが不可欠であることは言うまでもありませんが、その上で、社会が抱える様々な課題への貢献の可能性、放射線利用以外の手段と比較した場合のメリット・デメリット等、マイナス面・プラス面を多面的に評価した上で、利用等の是非を判断することが重要です。

昨年に開始されたALPS処理水の海洋放出に関しては、今後本格化する廃炉作業を安全に進めるために必要となる新たな施設の建設場所の確保等の課題に対応するために実施が決まったものです。実施に当たっては、IAEAなどの第三者機関の協力を得つつ、政府や東京電力を始めとする関係者による科学的評価に基づいて行った情報発信や風評被害に備えるための対応を図ることにより、国民の不安を払拭することに努めました。

放射線を有効に利用、又はALPS処理水の事例のような放射線を巡る課題に対応する際に、個人レベルでは感じづらい社会全体としてのベネフィットとは何なのか、また、放射線を扱うことに伴うリスクは許容できる範囲にあるのかなどに関して、国など原子力・放射線関係者が国民との間で社会全体と課題を含めた情報・データや問題意識を共有することが極めて重要です。その際、伝えたい情報のみを恣意的に取り上げるのではなく、解決しなければならない課題も包み隠さず示すことは国民との対話の前提条件となります。更に、放射線によるリスクの評価が難解なものになる場合には、自然放射線量や国際基準をベンチマークにするなど公正性・透明性を確保しつつ、必要に応じて、直接の利害関係のない国際機関のような第三者に評価を委ねるといった対応も含め、真摯に国民と向き合うことが必要と考えます。

脚注

- Advanced Liquid Processing System

- 一般財団法人日本原子力文化財団「原子力に関する世論調査(2023年度)調査結果」(2024年)を参照

- 資料編7「特集:『放射線の安全・安心と利用促進に向けた課題の多面性』の参考資料」の参考資料1を参照

- 放射線の種類ごとのDNA損傷の差については資料編7「特集:『放射線の安全・安心と利用促進に向けた課題の多面性』の参考資料」の参考資料2を参照

- 具体的な係数の値は資料編7「特集:『放射線の安全・安心と利用促進に向けた課題の多面性』の参考資料」の参考資料3を参照

- i:放射線の種類、j:臓器や組織、αi:放射線加重係数、βj:組織加重係数、D:吸収線量[Gy]、E:実効線量[Sv]とすると、E=Σjβj・(Σiαi×D)

- International Commission on Radiological Protection

- Linear Non-Threshold

- 原子力安全研究協会「生活環境放射線(国民線量の算定)第3版」(2020年)

- Life Span Study

- United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation

- Japanese EPIdemiological Study On low-Dose radiation Effects

- 調べようとする因子以外の因子で病気の発生に影響を与えるものをいう

- 廃炉・汚染水・処理水対策関係閣僚等会議「東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所における多核種除去設備等処理水の処分に関する基本方針」(2022年)等

- 資料編7「特集:『放射線の安全・安心と利用促進に向けた課題の多面性』の参考資料」の参考資料5,6を参照

- International Atomic Energy Agency

- 経済産業省ウェブサイト「水産物の安全・安心のために(Q&A集)」

- World Health Organization

- 資料編7「特集:『放射線の安全・安心と利用促進に向けた課題の多面性』の参考資料」の参考資料7を参照

- 資料編7「特集:『放射線の安全・安心と利用促進に向けた課題の多面性』の参考資料」の参考資料4を参照

- 資料編7「特集:『放射線の安全・安心と利用促進に向けた課題の多面性』の参考資料」の参考資料8を参照

- 例えば、日本政府の取組については、以下のウェブサイトに集約

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/alps/index.html- L1:放射能レベルが比較的高いもの、L2:放射能レベルが比較的低いもの、L3:放射能レベルが極めて低いもの

- Non Radioactive waste:原子炉建屋等の放射線防護管理区域内から発生する廃棄物のうち、放射性物質によって汚染されていない廃棄物。資料編7「特集:『放射線の安全・安心と利用促進に向けた課題の多面性』の参考資料」の参考資料9を参照

- 2015年度、2016年度 管理型処分技術調査等事業(原子力発電所等金属廃棄物利用技術開発)、2017年度 低レベル放射性廃棄物の処分に関する技術開発事業(原子力発電所等金属廃棄物利用技術開発)

- 「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第61条の2で規定する原子力規制委員会による確認のこと

- 一般財団法人エネルギー総合工学研究所原子力発電所廃止措置調査検討委員会「原子力発電所廃止措置に伴い発生する解体物のクリアランスの合理化に向けた取り組み」

- 原子力規制委員会 クリアランス制度の実績「測定・評価結果の確認」を内閣府集計

- 2017年度 低レベル放射性廃棄物の処分に関する技術開発事業(原子力発電所等金属廃棄物利用技術開発)

- Food and Agriculture Organization of the United Nations

- Codex Alimentarius Commission

- 第1回原子力委員会 食品照射専門部会 資料第6号「食品への照射について(その3)照射食品の安全性と栄養学的適格性」(2005年)

- 伊藤均「連載:なぜ食品照射か その歴史と有用性【4】照射食品の健全性評価と放射線分解生成物」(2007年)

- Bovine Spongiform Encephalopathy:牛海綿状脳症

- https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/housya/houkokusho.html

- 2-Alkylcyclobutanones

- Food Standards Australia New Zealand

- 資料編7「特集:『放射線の安全・安心と利用促進に向けた課題の多面性』の参考資料」の参考資料10を参照

- https://www.jstage.jst.go.jp/article/radioisotopes/71/1/71_710109/_pdf/-char/ja

- https://www.businessresearchinsights.com/market-reports/food-irradiation-service-market-106508

- U.S. Food and Drug Administration

- https://nucleus.iaea.org/sites/mvd/SitePages/Home.aspx

- 資料編7「特集:『放射線の安全・安心と利用促進に向けた課題の多面性』の参考資料」の参考資料11より、突然変異直接利用品種のみでは約80%が放射線育種

- Computed Tomography

- Radioisotope

- Boron Neutron Capture Therapy

- 資料編7「特集:『放射線の安全・安心と利用促進に向けた課題の多面性』の参考資料」の参考資料12を参照

- 廃棄物の種類と処分方法については第6章6-3(1)②の図6-27を参照

- 人工バリア、天然バリアについては第6章6-3(2)①の図6-29を参照

- 原子力発電環境整備機構 小冊子「地層処分 安全確保の考え方」(2018年)

- 原子力発電環境整備機構 小冊子「地層処分 安全確保の考え方」(2018年)

- 原子力発電環境整備機構「対話型全国説明会 説明参考資料」https://www.numo.or.jp/setsumeikai/

- Nuclear Waste Management Organization of Japan

- Japan Power Demonstration Reactor

- 日本ではガラス固化体を封入するオーバーパックに相当

- Agence Nationale pour la Gestion des Dechets Radioactifs

- PCBは、その物理的特性、安定性から絶縁油として変圧器に用いられるなどしてきたが、その有害性が明らかになり、1973年の「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」が制定されて、PCBの製造・輸入・使用の原則禁止が定められた

- 愛知県豊田市、大阪市、北九州市の3施設は2024年3月末に処理事業を終了

- 旧法律名:「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」(放射線障害防止法)

- 株式会社エム・アール・アイリサーチアソシエイツに委託(https://wwwa.cao.go.jp/oaep/dl/houkoku240318.pdf)

- 受容度、危険度を問う質問ではその項目のリスクとなる作用を明示的に表記(資料編7「特集:『放射線の安全・安心と利用促進に向けた課題の多面性』の参考資料」の参考資料13を参照)

- 「他の人に説明できる」、「他の人への説明は難しいが、内容を理解している」と回答した割合が「内容理解」の値

- 環境省「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料(令和5年度版)」(2024年)※ICRP等では低線量域でも線量に依存して影響(直線的な線量反応:LNTモデル)があると仮定して、放射線防護の基準を定めている

| < 前の項目に戻る | 目次に戻る | 次の項目に進む > |