1. 原子力委員会について

我が国の原子力の研究、開発及び利用(原子力利用)は、1956年に施行された原子力基本法に基づき、厳に平和の目的に限り、安全の確保を前提に、民主、自主、公開の原則の下で開始されました。同法に基づき設置された原子力委員会は、国の施策を計画的に遂行し、原子力行政の民主的運営を図るため、様々な政策課題に関する方針の決定や、関係行政機関の事務の調整等の機能を果たしてきました。

2. 原子力委員会の役割の改革

東京電力株式会社福島第一原子力発電所(東電福島第一原発)事故を受けて、原子力をめぐる行政庁の体制の再編が行われるとともに、事故により原子力を取り巻く環境が大きく変化しました。これを踏まえ、「原子力委員会の在り方見直しのための有識者会議」が2013年6月に設置され、原子力委員会の役割についても抜本的な見直しが行われ、2014年6月に原子力委員会設置法が改正されました。

その結果、原子力委員会は、関係組織からの中立性を確保しつつ、平和利用の確保等の原子力利用に関する重要事項にその機能の主軸を移すこととなりました。その上で、原子力委員会は、原子力に関する諸課題の管理、運営の視点に重点を置きつつ、原子力利用の理念となる分野横断的な基本的な考え方を定めながら、我が国の原子力利用の方向性を示す「羅針盤」として役割を果たしていくこととなりました。

求められる役割を踏まえ、2014年12月に新たな原子力委員会が発足し、2023年度末時点で、上坂充委員長、直井洋介委員、岡田往子委員の3名で活動をしています。また、2022年9月からは青砥紀身参与、畑澤順参与の2名が、専門性に応じて会務に参画しています。新たな原子力委員会では、東電福島第一原発事故の発生を防ぐことができなかったことを真摯に反省し、その教訓を生かしていくとともに、より高い見地から、国民の便益や負担の視点を重視しつつ、原子力利用全体を見渡し、専門的見地や国際的教訓等に基づき、課題を指摘し、解決策を提案し、その取組状況を確認していくといった活動を行っています。

3. 「原子力利用に関する基本的考え方」の策定

このような役割に鑑み、原子力委員会では、かつて策定してきた「原子力の研究、開発及び利用に関する長期計画」や「原子力政策大綱」のような網羅的かつ詳細な計画を策定しないものの、今後の原子力政策について政府としての長期的な方向性を示す羅針盤となる「原子力利用に関する基本的考え方」を策定しました。

新たな原子力委員会が発足して以降、東電福島第一原発事故及びその影響や、原子力を取り巻く環境変化、国内外の動向等について、有識者から広範に意見を聴取するとともに、意見交換を行い、これらの活動等を通じて国民の原子力に対する不信・不安の払拭に努め、信頼を得られるよう検討を進め、その中で様々な価値観や立場からの幅広い意見があったことを真摯に受け止めつつ、2017年7月に「原子力利用に関する基本的考え方」を策定し、閣議において、政府として同考え方を尊重する旨が閣議決定されました。

4.「原子力利用に関する基本的考え方」の改定

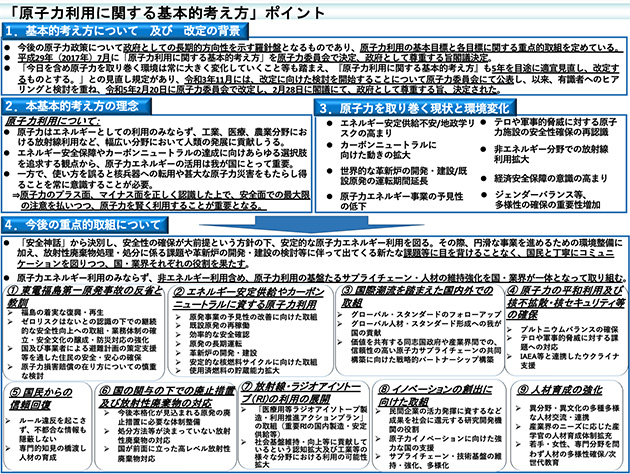

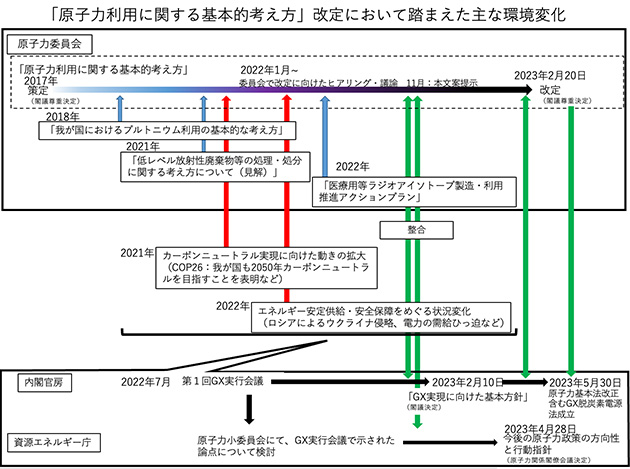

2017年に策定された「原子力利用に関する基本的考え方」では、「今日も含め原子力を取り巻く環境は常に大きく変化していくこと等も踏まえ、「原子力利用に関する基本的考え方」も5年を目途に適宜見直し、改定するものとする。」としており、原子力委員会において2021年11月に改定に向けた検討を開始することを公表後、2022年1月からヒアリングや議論などを1年にわたって実施し、2023年2月に改定し、政府として尊重する旨が閣議決定されました。

改定された「原子力利用に関する基本的考え方」(基本的考え方)は、ロシアによるウクライナ侵略などによるエネルギー安定供給不安や地政学リスクの高まり、カーボンニュートラル実現に向けた動きの拡大などの原子力を取り巻く環境変化を踏まえたものとなっています。また、2022年8月に開催されたGX1実行会議において、原子力に関する政治決断を要する事項(①再稼働への関係者の総力結集、②運転期間の延長など既設原発の最大限活用、③新たな安全メカニズムを組み込んだ次世代革新炉の開発・建設、④再処理・廃炉・最終処分のプロセス加速化)が提示されたことを踏まえ、原子力委員会としても、これら事項について政府全体の検討の動きもフォローしながら議論を進めた上での改定となりました。改定に向けては、2022年10月に、5年ぶりとなる原子力規制委員会と原子力委員会の意見交換会も公開で行われたほか、1か月間の意見公募も実施し、寄せられた御意見(延べ2,036件)に対する原子力委員会の考え方について、2回にわたり公開の委員会の場で議論し、御意見も踏まえた取りまとめが行われました。また、GX実行会議を経て2023年2月に閣議決定された「GX実現に向けた基本方針」や2023年4月の原子力関係閣僚会議で決定された「今後の原子力政策の方向性と行動指針」は「基本的考え方」の内容に整合的なものとなっています。

また、「基本的考え方」には、2017年の策定以降に原子力委員会で決定した「我が国におけるプルトニウム利用の基本的な考え方」や「低レベル放射性廃棄物等の処理・処分に関する考え方について(見解)」、「医療用等ラジオアイソトープ製造・利用推進アクションプラン」などで示された考え方や目標などが盛り込まれています。

(出典)内閣府作成

5.「原子力基本法」の改正を含む「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」の成立

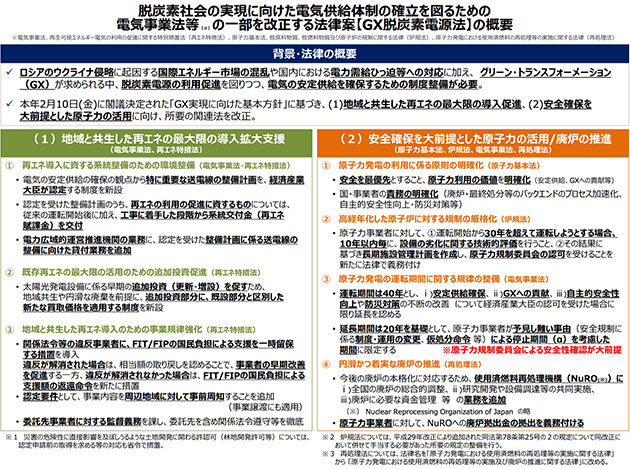

「GX実現に向けた基本方針」や「基本的考え方」等を踏まえ、第211回通常国会において、「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」が成立し、脱炭素電源の利用促進を図りつつ、電気の安定供給を確保する観点から、地域と共生した再生可能エネルギーの最大限の導入拡大支援として、再生可能エネルギー導入に資する系統整備のための環境整備や、既存再生可能エネルギーの最大限の活用のための追加投資促進、地域との共生に向けた事業規律の強化といった措置のほか、原子力については、安全性の確保を大前提とした上で、その活用を進めるための措置が講じられました。

- 具体的には、まず、「原子力基本法」の改正においては、

- 〇国及び原子力事業者が安全神話に陥り、東電福島第一原発事故を防止することができなかったことを真摯に反省した上で、原子力事故の発生を常に想定し、その防止に向けて最大限努力すること

- 〇国は、電気の安定供給の確保、カーボンニュートラルの実現、エネルギー供給の自律性向上に資するよう、必要な措置を講ずる責務を有すること

- 〇原子力事業者は、原子力事故の発生の防止や核物質防護のために必要な措置を講じるとともに、原子力事故に対処するための防災の態勢を充実強化する責務を有すること

を新たに規定するなど、エネルギーとしての原子力利用に係る原則が明確化されました。

また、「電気事業法」の改正においては、「運転する期間を40年、最長で60年に制限する」という現行の枠組みは維持しつつ、①電気の安定供給の確保の選択肢確保への貢献、②電源の脱炭素化によるGX推進への貢献、③安全マネジメントや防災対策の不断の改善に向けた組織運営態勢の構築等の観点から、経済産業大臣の認可を受けた場合に限り、運転期間の延長をも認めるとするとともに、東日本大震災以降の法制度の変更など、事業者から見て他律的な要素によって停止していた期間に限り、運転期間のカウントから除外することを認める仕組みが措置されました(2025年6月施行)。

さらに、こうした電気事業法の改正に対応して、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」においては、運転期間に係る規定を削除した上で、高経年化した原子炉に対する規制の厳格化として、原子力事業者に対して、①運転開始から30年を超えて、その発電用原子炉を運転しようとする場合、10年以内ごとに、設備の劣化に関する技術的評価を行うこと、②その結果に基づき長期施設管理計画を作成し、原子力規制委員会の認可を受けることが、新たに義務付けられました(2025年6月施行)。

加えて、「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律」においては、今後、国内の廃炉が本格化することを踏まえ、使用済燃料再処理機構(NuRO2)の業務への廃炉推進業務の追加や、原子力事業者に対するNuROへの廃炉拠出金の拠出の義務付けなど、円滑かつ着実な廃炉を推進するための仕組みが措置されました(2024年4月施行)。

(出典)内閣官房国会提出法案(第211回通常国会)「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案」(2023年)

6. 原子力白書の発刊

原子力委員会が設置されて以来、原子力白書を継続的に発刊してきましたが、東電福島第一原発事故の対応及びその後の原子力委員会の見直しの議論と新委員会の立ち上げを行う中で、約7年間休刊しました。新たな原子力委員会では、我が国の原子力利用に関する現状及び取組の全体像について国民の方々に説明責任を果たしていくことの重要性を踏まえ、平成28年版原子力白書の発刊から再開することとしました。

原子力白書では、特集として、年度ごとに原子力分野に関連したテーマを設定し、国内外の取組の分析と得られた教訓等を紹介しています。令和5年度版原子力白書の特集では、放射線の安全・安心と利用促進に向けた課題の多面性について、原子力委員会としてのメッセージをまとめています。

第1章以降では、「基本的考え方」において示した基本目標に関する取組状況のフォローアップとして、同考え方の構成に基づき、福島の着実な復興・再生の推進、事故の教訓を真摯に受け止めた安全性向上や安全文化確立に向けた取組、環境や経済等への影響を踏まえた原子力のエネルギー利用、核燃料サイクル、国際連携、平和利用の担保、核セキュリティの確保、核軍縮・核不拡散体制、信頼回復に向けた情報発信やコミュニケーション、東電福島第一原発等の廃止措置、放射性廃棄物の処理・処分、放射線・放射性同位元素の利用、研究開発・原子力イノベーションの推進、人材育成といった原子力利用全体の現状や継続的な取組等の進捗について俯瞰的に説明しています。

なお、本書では、原則として2024年3月末までの取組等を記載しています。ただし、一部重要な事項については、2024年5月までの取組等も記載しています。

今後も継続的に原子力白書を発行し、我が国の原子力に関する現状及び国の取組等について国民に対し説明責任を果たしていくとともに、原子力白書や原子力委員会の活動を通じて、「基本的考え方」で指摘した事項に関する原子力関連機関の取組状況について原子力委員会自らが確認し、専門的見地や国際的教訓等を踏まえつつ指摘を行うなど、必要な役割を果たせるよう努めてまいります。

脚注

- Green Transformation

- Nuclear Reprocessing Organization of Japan

| < 前の項目に戻る | 目次に戻る | 次の項目に進む > |