【資料編】

6 世界の原子力発電の状況

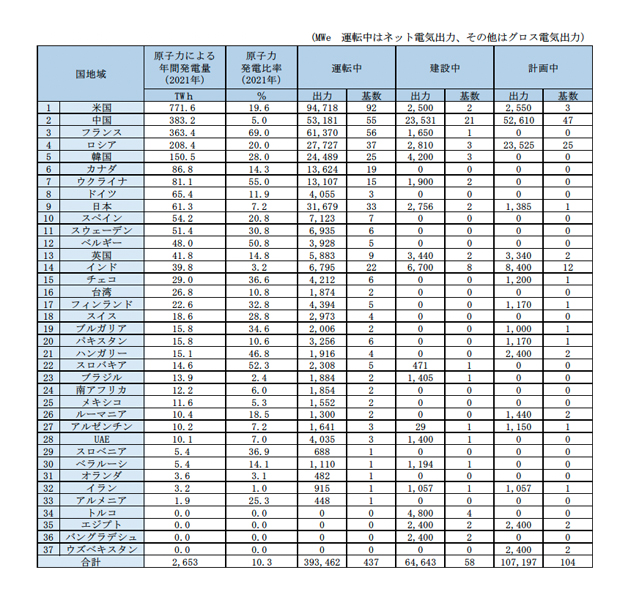

(1)世界の原子力発電の状況(2023年3月時点)

(注1)原子力発電比率は、総発電量に占める原子力による発電量の割合。

(注2)WNA の集計によるデータであり、5(1)「我が国の原子力発電所の状況(2023 年3 月時点)」に示した日本原子力産業協会 のデータに基づく表の基数と整合しない部分がある。

(出典)世界原子力協会(WNA)「World Nuclear Power Reactors & Uranium Requirements」に基づき作成

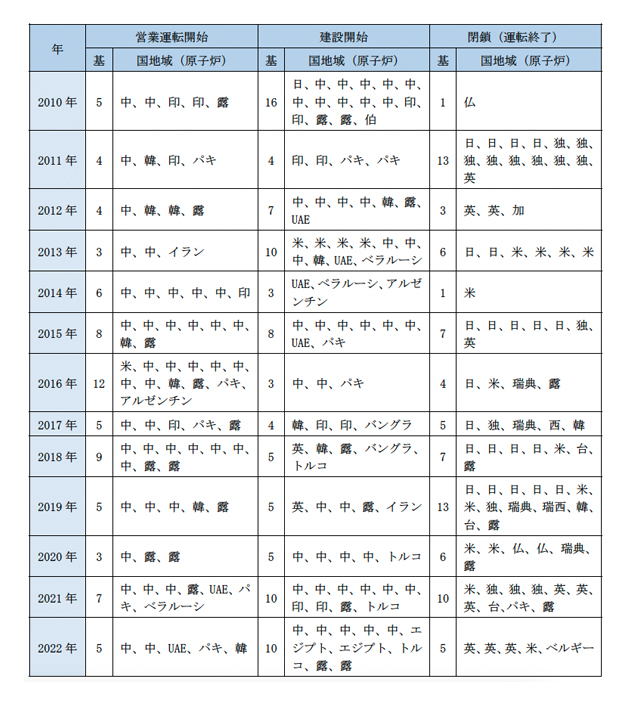

(2)世界の原子力発電所の運転開始・着工・閉鎖の推移(2010年以降)

(注1)2013年に建設が開始された米国の4基のうち2基は、その後建設が中止された。

(注2)中:中国、印:インド、露:ロシア、日:日本、伯:ブラジル、仏:フランス、韓:韓国、パキ:パキスタン、独:ドイツ、英:英国、加:カナダ、米:米国、瑞典:スウェーデン、バングラ:バングラデシュ、西:スペイン、台:台湾、瑞西:スイス

(出典)日本原子力産業協会「世界の最近の原子力発電所の運転・建設・廃止動向」、IAEA-PRIS(Power Reactor Information System)に基づき作成

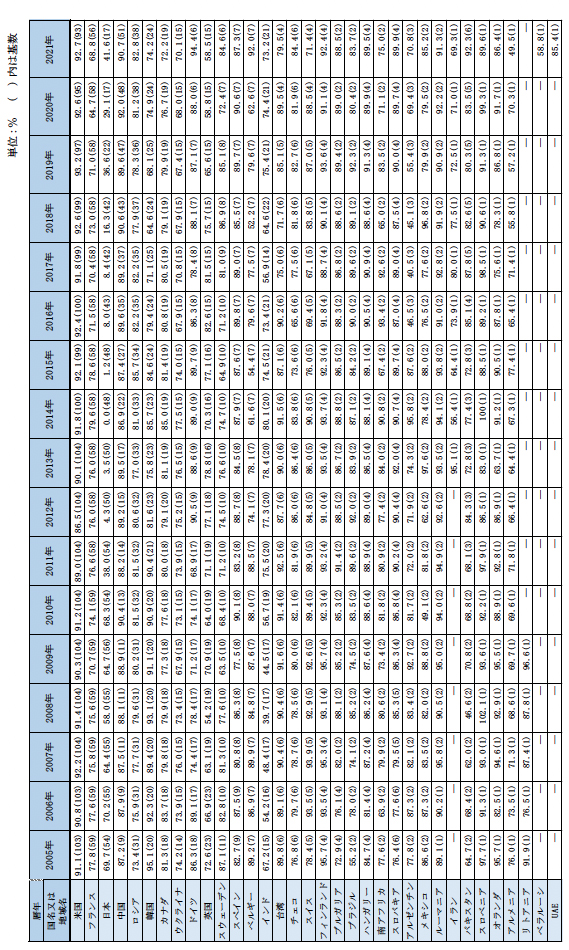

(3)世界の原子力発電所の設備利用率の推移

(出典) IAEA-PRIS(Power Reactor Information System)に基づき作成

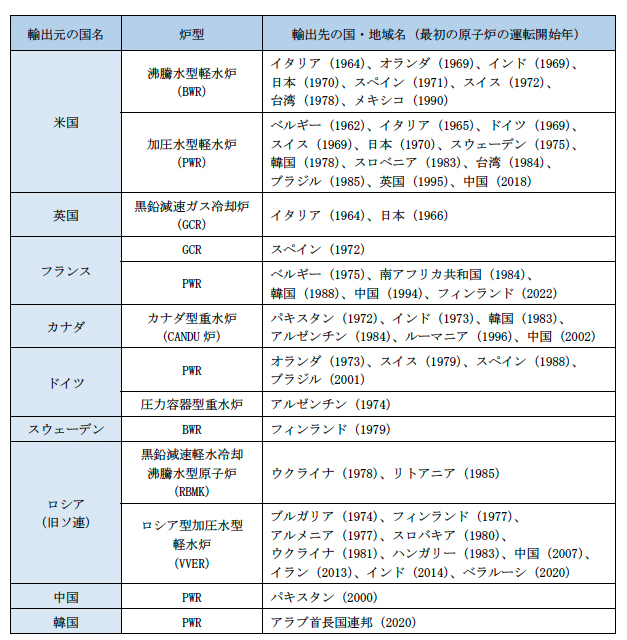

(4)世界の原子炉輸出実績

(出典)IAEA「Country Nuclear Power Profiles 2020」、「Power Reactor Information System (PRIS)」に基づき作成

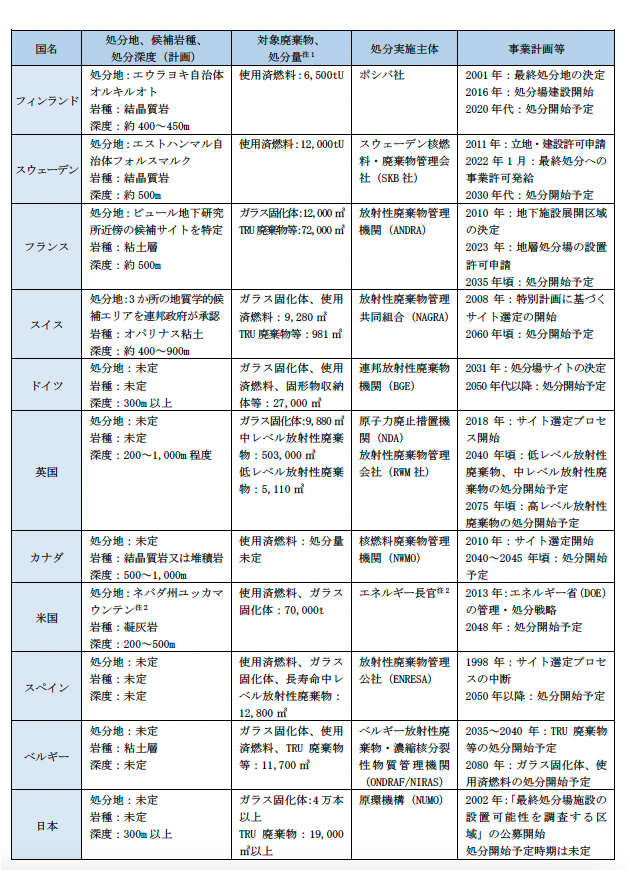

(5)世界の高レベル放射性廃棄物の処分場

(注1)処分量は、異なる時期に異なる算定ベースで見積もられている可能性や、処分容器を含む値の場合がある。

(注2)法律上。

(出典)資源エネルギー庁「諸外国における高レベル放射性廃棄物の処分について」(2022年)に基づき作成

(6)北米

① 米国

米国は、2023 年3 月時点で93 基の原子炉が稼働する、世界第1 位の原子力発電利用国であり、2021 年の原子力発電比率は約20%です。2023年3 月には、ボーグル原子力発電所3 号機が初臨界を達成。4 号機も温態機能試験が開始されています。

米国では、シェールガス革命により2009 年頃から天然ガス価格が低水準で推移していることや、連邦政府や州政府の支援も背景に再生可能エネルギーによる発電が拡大していることも背景として、原子力発電の経済性が相対的に低下しています。こうした状況は電気事業者の原子力発電の継続や新増設に関する意思決定にも影響を及ぼしています。連邦議会では、原子力発電に対しては、共和・民主両党の超党派的な支持が得られています。2021 年1 月に就任した民主党のバイデン大統領は、気候変動対策の一環として先進的原子力技術等の重要なクリーンエネルギー技術のコストを劇的に低下させ、それらの商用化を速やかに進めるために投資を行っていく方針です。高速炉や小型モジュール炉(SMR)等の開発にも積極的に取り組み、エネルギー省(DOE)が「原子力分野のイノベーション加速プログラム(GAIN)」や「革新的原子炉実証プログラム(ARDP)」等を通じて開発支援を行っており、多数の民間企業も参画しています。連邦政府の支援も受け、ニュースケール・パワー社が開発しているSMR は原子力規制委員会(NRC)による設計認証を受け、2023 年1 月に連邦官報において設計認証規則が公表されています。さらに、バイデン政権では、米国内にとどまらず原子力分野における国際協力も進められています。2021 年4 月には、国務省が気候変動対策の一環として国際支援プログラム「SMR 技術の責任ある利用のための基礎インフラ(FIRST)」を始動しました。同年11 月に国務省が公表した、原子力導入を支援する「原子力未来パッケージ」では、米国の協力パートナーとして、ポーランド、ケニア、ウクライナ、ブラジル、ルーマニア、インドネシア等が挙げられています。連邦議会では、2021 年11 月に成立したインフラ投資・雇用法において、経済的な困難によって運転中の原子力プラントが早期閉鎖するのを防ぐための運転継続支援プログラムが導入され、2022 年8 月に成立したインフレ抑制法には、運転中のプラントを対象とした税制優遇措置が盛り込まれています。

米国における原子力安全規制は、NRC が担っています。NRC は、我が国の原子力規制検査の制度設計においても参考とされた、稼働実績とリスク情報に基づく原子炉監視プロセス(ROP)等を導入することで、合理的な規制の実施に努めています。2019 年1 月には、NRC に対し予算・手数料の適正化や先進炉のための許認可プロセス確立を指示する「原子力イノベーション・近代化法」が成立しており、規制の側からも既存炉・先進炉の開発を支援する取組が進むことが期待されています。また、産業界の自主規制機関である原子力発電運転協会(INPO)や、原子力産業界を代表する組織である原子力エネルギー協会(NEI)も、安全性向上に向けた取組を進めています。

既存の原子力発電所を有効に活用するため、設備利用率の向上、出力の向上、運転期間延長の取組も進められています。2019 年12 月にターキーポイント原子力発電所3、4 号機が、2020 年3 月にピーチボトム2、3 号機が、2021 年5 月にサリー1、2 号機が、NRC から2 度目となる20 年間の運転認可更新の承認を受け、80 年運転が可能となりました1。このほか、2023 年3 月末時点で、ノースアナ1、2 号機、ポイントビーチ1、2 号機、オコニー1、2、3号機、セントルーシー1、2 号機、モンティセロについて、NRC が2 度目の運転認可更新を審査中です。

1977 年のカーター民主党政権が使用済燃料の再処理を禁止したことを受けて、米国では再処理は行われておらず、使用済燃料は事業者が発電所等で貯蔵しています。最終処分場については、民生・軍事起源の使用済燃料や高レベル放射性廃棄物を同一の処分場で地層処分する方針に基づき、ネバダ州ユッカマウンテンでの処分場建設が計画され、ブッシュ共和党政権期の2008 年6 月にDOE がNRC に建設認可申請を提出しました。2009 年に発足したオバマ民主党政権は、同プロジェクトを中止する方針でした。2017 年に誕生したトランプ共和党政権は一転して計画継続を表明しましたが、2018 から2021 会計年度にかけて連邦議会は同計画への予算配分を認めませんでした。バイデン政権下で公表された2022 及び2023 会計年度の予算要求でも、ユッカマウンテン計画を進めるための予算は要求されていません。

② カナダ

カナダは世界有数のウラン生産国の一つであり、世界全体の生産量の約22%を占めています。カナダでは、2023 年3 月時点で19 基の原子炉がオンタリオ州(18 基)とニューブランズウィック州(1 基)で稼働中であり、2021 年の原子力発電比率は約14%です。原子炉は全てカナダ型重水炉(CANDU 炉)で、国内で生産される天然ウランを濃縮せずに燃料として使用しています。

州政府や電気事業者は、現在や将来の電力需要への対応と気候変動対策の両立手段として原子力利用を重視しており、近年は、電力需要の伸びの鈍化等も踏まえ、経済性の観点から、原子炉の新増設よりも既存原子炉の改修・寿命延長計画を優先的に進めています。オンタリオ州では10 基の既存炉を段階的に改修する計画で、2020 年6 月にはダーリントン2 号 機が改修工事を終え、4 年ぶりに運転を再開しました。また、同年9 月に同3 号機、2022 年 2 月には同1 号機の改修工事が開始されています。

一方で、カナダはSMR の研究開発に力を入れています。2018 年11 月には、州政府や電気事業者等で構成される委員会によりSMR ロードマップが策定され、SMR の実証と実用化、政策と法制度、公衆の関与や信頼、国際的なパートナーシップと市場の4 分野の勧告が提示されました。ロードマップの勧告を実現に移すために、2020 年12 月には連邦政府がSMR 行動計画を公表しました。同計画では、2020 年代後半にカナダで SMR 初号機を運転開始することを想定し、政府に加え産学官、自治体、先住民や市民組織等が参加する「チームカナダ」体制で、SMR を通じた低炭素化や国際的なリーダーシップ獲得、原子力産業における能力やダイバーシティ拡大に向けた取組を行う方針です。SMR 行動計画の枠組みで出力30 万~40 万 kW の発電用SMR ベンダーの選定を進めていたオンタリオ・パワー・ジェネレーション社 は、2021 年 12 月に、米国 GE日立ニュークリア・エナジー社のBWRX-300を選定したことを公表し、2022 年10 月には、安全規制機関であるカナダ原子力安全委員会(CNSC)に建設許可申請を提出しました。オンタリオ・パワー・ジェネレーション社は、早ければ2028 年にカナダ初の商業用SMR として完成させることを目指しています。また、2022 年 6 月にはサスカチュワン州のサスクパワー社も、建設するSMR としてBWRX-300 を選定したことを公表しています。こうした取組のほか、カナダ原子力研究所(CNL)は、同研究所の管理サイトにおいてSMR の実証施設建設・運転プロジェクトを進めています。さらに、CNSC は、事業者による建設許可等の申請に先立ち、予備的な設計評価サービスであるベンダー設計審査 を進めています。カナダでは、使用済燃料の再処理は行わず高レベル放射性廃棄物として処分する方針をとっており、使用済燃料は原子力発電所サイト内の施設で保管されています。地層処分に関する研究開発は1978 年に開始され、1998年には、政府が設置した環境評価パネルが、地層処分は技術的には可能であるものの社会受容性が不十分であるとする報告書を公表しました。このような経緯を踏まえ、2002 年には「核燃料廃棄物法」が制定され、処分の実施主体として核燃料廃棄物管理機関(NWMO)が設立されました。NWMO が国民対話等の結果を踏まえて使用済燃料の長期管理アプローチを提案し、政府による承認を経て、同アプローチに基づく処分サイト選定プロセスが進められており、2023 年 3 月時点ではオンタリオ州の2 自治体(イグナス、サウスブルース)を対象として現地調査が実施されています。2024 年秋には、この2 自治体のうちから1 か所が、好ましいとされるサイトとして選定される予定です。

(7)欧州

欧州連合(EU)では、欧州委員会(EC)が2019 年12 月に、2050 年までにEU における温室効果ガス排出量を実質ゼロ(気候中立)にすることを目指す政策パッケージ「欧州グリーンディール」を発表しました。これに基づき、2021 年 6 月に「欧州気候法」が改正され、2030 年までの温室効果ガス排出削減目標が、従来の1990 年比40%減から 55%以上減に強化されました。また、同年7 月には、EC がこの目標達成に向けた施策案をまとめた「Fit for 55」パッケージを公表しました。温室効果ガスの排出削減方法やエネルギーミックスの選択は各加盟国の判断に委ねられており、原子力発電の位置付けや利用方策について、EU として統一的な方針は示されていません。しかし、EU ではこの数年、気候変動適応・緩和などの環境目的に貢献する持続可能な経済活動を示す「EU タクソノミー」について、原子力に関する活動を含めるか否かの検討を進めてきました。加盟各国や専門家グループからの意見聴取等を経て、2022 年 2月に、EC は原子力を持続可能な経済活動と認定する規則を承認しました。この規則は、欧州 議会・理事会の審査を経て確定し、2023 年1 月1 日に発効しています。規則では、原子力を持続可能な経済活動と認定するに当たって、2050 年までの高レベル放射性廃棄物処分場 操業に向けた詳細な文書化された計画があること、全ての極低レベル、低レベル、中レベル放射性廃棄物について最終処分施設が稼働していること等の条件が設けられています。また、EC は、低炭素エネルギー技術開発及び域内の原子力安全向上の側面から、原子力 分野における技術開発を推進する方針を示しています。これに基づき、EU における研究開 発支援制度である「ホライズン2020」の枠組みにおいて、EU 加盟国の研究機関や事業者等を中心に立ち上げられた研究開発プロジェクトに対し、資金援助が行われてきました。2021 年からは、後継となる「ホライズン・ヨーロッパ」の枠組みでの取組が行われています。

① 英国

英国では、2023 年3 月時点で9 基の原子炉が稼働中であり、2021 年の原子力発電比率は 約15%です。

1990 年代以降は原子炉の新設が途絶えていましたが、北海の油田・ガス田の枯渇や気候 変動が問題となる中、英国政府は2008 年以降一貫して原子炉新設を推進していく政策方針を掲げています。2020 年11 月には、原子力を始めとする地球温暖化対策技術への投資計画である「10-Point Plan」を公表しました。2021 年10 月に公表された「ネットゼロ戦略」では、「10-Point Plan」を更に進める形で、大型原子炉新設に向けた支援措置を講じることや、SMR 等の先進原子力技術を選択肢として維持するために1.2 億ポンドの新たなファンドを創設することが示されました。さらに、2022 年4 月に公表された「英国エネルギー安全 保障戦略」では、長期的には2050 年までに原子力発電設備容量を現在の3 倍となる最大 2,400 万 kW に増強し、原子力発電比率を25%に引き上げるとしています。また、短・中期的には現在建設中のヒンクリーポイントC 原子力発電所に加えて、2024 年までに1 件の建設プロジェクトを確定させ、2030 年までには最大8 基の原子炉建設を承認するとしています。

2023 年3 月時点では、フランス電力(EDF)と中国広核集団(CGN)の出資により、ヒンクリーポイントC 原子力発電所(欧州加圧水型原子炉(EPR)2 基)において建設が、サイズウェルC 原子力発電所(EPR2 基)及びブラッドウェルB 原子力発電所(華龍1 号2 基)において新設計画が進められています。このうちヒンクリーポイントC サイトにおける建設プロジェクトについては、2016 年9 月に政府、EDF、CGN の3 者が差額決済契約(CfD)と投資合意書に署名しています。CfD 制度により、発電電力量当たりの基準価格を設定し、市場における電力価格が基準価格を下回った場合には差額の補填を受けることができるため、長期的に安定した売電収入を見込めることになります。サイズウェルC サイトにおける建設計画については、2022 年11 月に政府はEDF との間で、政府が6 億7,900 万ポンドを出資し、50%の株式を取得することで合意しました。これを受け、CGN は出資を引き上げることになりました。一方、ブラッドウェルB サイトにおける建設計画については、これまでどおり、EDF とCGN が出資しています。2022 年2 月には、華龍1 号の一般設計評価が完了し、設計が規制基準に適合していることが認証されました。なお、一般設計評価とは、英国で初めて建設される原子炉設計に対して、建設サイトを特定せずに安全性や環境保護の観点から規制基準への適合性を認証する制度です。一般設計評価による認証を受けた場合も、実際に建設するためには別途許認可を取得する必要があります。

EPR のような大型炉以外にも、英国政府はSMR や新型モジュール炉(AMR)の建設も検討しており、そのための技術開発支援や規制対応支援を実施しています。2020 年11 月には2030 年代初頭までにSMR の開発とAMR 実証炉の建設を行うことを目指し、3.85 億ポンドの革新原子力ファンドを創設しました。同ファンドを活用したSMR 開発支援として、2021 年11 月には、軽水炉ベースのSMR 開発を進めているロールス・ロイスSMR 社に対して2.1 億 ポンドの資金援助を決定しました。同社が開発するSMR は2030 年頃の発電開始を目指しており、2022 年3 月には一般設計評価が開始されました。また、同年11 月に同社は、有望な建設候補地として4 か所を特定する評価報告書を発表しました。AMR 開発については、2021 年12 月に、同ファンドの一部を活用したAMR 実証プログラムにおいて、高温ガス炉実証炉の建設を目指す方針が示されました。2022 年9 月には、実現性の検討や概念設計、潜在的なエンドユーザーに関する検討等を行うフェーズA が開始されました。同年12 月には、最大5 ,500 万ポンドを提供して2 件のプロジェクトが規制レビュープロセスに進めるようにするフェーズB に参画する事業者の公募が開始されています。

このような政府による支援が行われる一方で、原子炉新設は民間企業によって実施されるものであるため、巨額の初期投資コストを賄うための資金調達が大きな課題となります。ウィルファサイトでの新設を計画していた日立製作所が2020 年9 月にプロジェクトから撤退したことも、英国政府による資金調達支援の協議の難航が要因の一つでした。こうしたことを受け、2022 年3 月に、新たな資金調達支援策として、規制機関が認めた収入を事業者が確保できることで投資回収を保証する規制資産ベース(RAB)モデルを導入するための法律が制定されました。同年11 月には、サイズウェルC サイトにおける建設計画にRAB モデルを適用することが決定されました。

英国では、1950 年代から2018 年11 月まで、セラフィールド再処理施設で国内外の使用済燃料の再処理を行っていました。政府は2006 年10 月、国内起源の使用済燃料の再処理で生じるガラス固化体について、再処理施設内で貯蔵した後で地層処分する方針を決定し ました。2014 年7 月に公表した白書「地層処分-高レベル放射性廃棄物の長期管理に向け た枠組み」や公衆からの意見聴取結果を踏まえ、2018 年12 月に新たな白書「地層処分の実 施-地域との協働:放射性廃棄物の長期管理」を公表し、地域との協働に基づくサイト選定 プロセスが新たに開始されました。2021 年11 月には、カンブリア州コープランド市中部に おいて、自治体組織の参画を得ながら地層処分施設の立地可能性を中長期的に検討するた めの組織である「コミュニティパートナーシップ」が英国内で初めて設立されました。2023 年3 月時点では、同州コープランド市南部、同州アラデール市、リンカシャー州イーストリ ンジー市においてもコミュニティパートナーシップが設立されています。

② フランス

フランスでは、2023 年3 月時点で56 基の原子炉が稼働中です。我が国と同様にエネルギー資源の乏しいフランスは、総発電電力量の約7 割を原子力発電で賄う原子力国であり、その設備容量は米国に次ぐ世界第2位です。また、10 年ぶりの新規原子炉となるフラマンビル3 号機(EPR、165 万kW)の建設が、2007 年12 月以降進められています。

2012 年に発足したオランド前政権は、総発電電力量に占める原子力の割合を2025 年までに50%に削減する減原子力目標を掲げ、2015 年8 月制定の「グリーン成長のためのエネルギー転換に関する法律」(エネルギー転換法)でこの目標を法制化しました。2017 年に発足したマクロン政権も当初この方針を踏襲しましたが、温室効果ガスの排出量を増加させる可能性があるとして、減原子力の目標達成時期を2035 年に先送りしました。2020 年4 月に政府が公表した改定版多年度エネルギー計画(PPE)では、2035 年までに合計14基(このうち2 基はフェッセンハイム原子力発電所の2 基で、2020 年6 月末までに閉鎖済)の90 万kW級原子炉を閉鎖する一方で、2035 年以降も低炭素電源を確保するため、原子炉新設の要否を検討する方針も示されました。2021 年10 月には、送電系統運用会社(RTE)が、複数の電源構成シナリオの比較を実施した分析結果を公表しました。この分析では、2050 年までにEPR 14 基を新設し、既存炉と合わせて40 GW以上の原子力発電容量を確保するシナリオの経済性が最も高いとの評価が示されました。これを受け、マクロン大統領は同年11 月に原子炉を新設する方針を示し、2022 年2 月には、EPR 6 基の新設と更に8 基の新設検討を行うとともに、90 万kW級原子炉の閉鎖を撤回して全て50 年超運転することを発表し、2035 年までの減原子力の目標を撤回しました。こうした原子力方針の転換に伴い、政府は2023 年6 月に、PPE の改定案を議会に提出する予定です。フランスでは今後の原子炉新設の円滑化に向けて、体制・制度面の対応策が進められています。政府は2022 年7 月、国内の全原子力発電所を所有・運転するEDF を、完全国有化する方針を示しました。政府はEDF の株式の84%を保有していましたが、残る株式の公開株式買付(TOB)を行い、2023 年1 月時点で、政府保有比率は90%超となっています。2022 年11 月には、既存原子力発電所サイト近傍での原子炉新設及び既存炉運転延長の手続きの加速化を目的とした法案が議会に提出され、2023 年3 月末時点で議会審議中です。

SMR 開発については、政府は2021 年10 月の政府による投資計画「フランス2030」において、2030 年までに10 億ユーロを投じる方針を示しており、EDF などのコンソーシアムが、Nuward と呼ばれる国産炉の開発を進めています。2023 年1 月現在概念設計段階であり、実証炉の建設は2030 年頃と見込まれています。

燃料サイクル事業はオラノ社、原子炉製造事業はフラマトム社が、それぞれ担っています。オラノ社には、日本原燃及び三菱重工業株式会社がそれぞれ5 %ずつ出資しています。また、フラマトム社の株式の75.5 %をEDF が、19.5 %を三菱重工業株式会社が、5 %をフランスのエンジニアリング会社アシステム社が保有しています。フランス政府は原子力事業者による原子炉等の輸出を支持しています。フラマトム社が開発したEPR は、既に中国で2 基の運転が開始されているほか、フランスで1基、英国で2 基の建設が進められています。

高レベル放射性廃棄物処分に関しては、2006 年に制定された「放射性廃棄物等管理計画法」に基づき、可逆性のある地層処分を基本方針としています。放射性廃棄物の処分実施主体は、放射性廃棄物管理機関(ANDRA)が、フランス東部ビュール近傍で地層処分場の設置に向けた準備を進めています。2022 年7 月には政府によって、処分事業用地の収用に必要な公益宣言が交付されました。ANDRA は2023 年1 月に処分場の設置許可申請を行っており、操業開始は2030 年頃と見込まれています。なお、地層処分場の操業は、地層処分場の可逆性と安全性の立証を目的としたパイロット操業フェーズから開始される予定です。その後、地層処分の可逆性の実現条件を定める法律が制定され、原子力安全局(ASN)により地層処分場の全面的な操業許可に係る審査が行われます。

③ ドイツ

ドイツでは、2023 年3 月時点で3基の原子炉が稼働中であり、2021 年の原子力発電比率は約12%です。

ドイツは2002 年の「原子力法」改正以降、原子炉の新規建設を禁止するとともに、既存の原子炉に閉鎖までに発電可能な電力量の上限を定めることで、段階的な脱原子力を進めてきました。しかし東電福島第一原発事故後、連邦政府は「安全なエネルギー供給に関する倫理委員会」を設置し、倫理的側面から、原子力利用の在り方を再検討しました。同委員会は2011 年5 月に最終報告書を政府に提出し、「10 年以内の脱原子力完了の実現」を勧告しました。この勧告に基づいた2011 年8 月の法改正により、各原子炉の閉鎖期日が定められ、2022 年に最後の3 基となるイザール2、エムスラント、ネッカル2が閉鎖されることで、ドイツは脱原子力を完了する予定でした。しかしながら、2022 年のロシアのウクライナ侵略などを背景に、欧州で電力やエネルギー供給の状況が悪化したことを踏まえ、連邦政府は脱原子力の後ろ倒しを決定しました。複数のオプションが検討されましたが、最終的にはショルツ首相の判断により、2022 年10 月に、直近の冬季の電力需要ピークへの対応として、上掲の3 基を2022 年末に閉鎖せず、2023 年4 月15 日まで運転延長することを決定しました。当初予定より4か月半後ろ倒しとはなりましたが、ドイツでは2023 年春に脱原子力が完了します。

高レベル放射性廃棄物処分に関しては、1970 年代からゴアレーベンを候補地として処分場計画が進められてきましたが、2000 年から2010 年の調査活動凍結を経て、東電福島第一原発事故後の原子力政策見直しの一環で白紙化されました。その後、公衆参加型の新たなサイト選定プロセスにより、複数の候補地から段階的に絞り込みを行う方針が決定されました。この方針を受け、「発熱性放射性廃棄物の処分場サイト選定法」が制定され、2017 年に新たなプロセスによるサイト選定が開始されました。同法では、2031 年末までに処分場サイトを確定することを目標として定めています。処分実施主体である連邦放射性廃棄物機関(BGE)は2020 年に、文献調査をもとに、地質学的な基準・要件を満たす90 か所のサイト区域を選定しました。なお、かつての候補地ゴアレーベンは、この90 か所に含まれていません。BGE は2022 年12 月に、これらのサイト区域から絞り込みを行い、2027 年にいくつかのサイト地域を提示できる見込みであると発表しました。その上でBGE は、2031 年という法律上の期限の達成は現実的ではないとして、スケジュールの再検討と具体化が必要との考えを示しています。

④ スウェーデン

スウェーデンでは、2023 年3 月時点で6 基の原子炉が稼働中であり、2021 年の原子力発電比率は約31%です。

スウェーデンにおける原子力政策は、国民投票の結果や政権交代により何度も転換されてきました。1980 年の国民投票の結果を受け、2010 年までに既存の原子炉12 基(当時)を全て廃止するとの議会決議が行われましたが、代替電源確保の目途が立たない中、2006 年に政府は脱原子力政策を凍結しました。2014 年10 月に発足した社会民主党と緑の党の連立政権は一転して脱原子力政策を推進することで合意しましたが、2016 年6 月には、同連立政権と一部野党が、既存サイトにおいて10基を上限としてリプレースを認める方針で合意しました。その後、2022 年9 月の総選挙を受けて10 月に、穏健党、キリスト教民主党及び自由党の代表で構成される連立政権が発足し、スウェーデン民主党も加えた4 党の政策協定が公表されました。協定では、エネルギー政策の目標を、従来の再生可能エネルギー100 %から、原子力を含む非化石エネルギー100 %に変更することが示されています。また、電気料金の高騰も背景に原子力発電について、安全に運転されている限り発電を行う権利を保障すること、廃止済みのリングハルス1、2 号機の運転再開について調査を行うこと、既存の原子炉があるサイト以外の場所での建設を認め基数も10 基という上限を撤廃することなどが示されています。

スウェーデンでは、使用済燃料の再処理は行わず、高レベル放射性廃棄物として地層処分する方針です。使用済燃料は、各発電所で冷却された後、オスカーシャム自治体にある集中中間貯蔵施設(CLAB)で貯蔵されています。地層処分場のサイト選定は段階的に進められ、2001 年にエストハンマル自治体が、2002 年にオスカーシャム自治体が、それぞれサイト調査の受入れを決めました。サイト調査や地元での協議等を経て、2009 年6 月には立地サイトとしてエストハンマル自治体のフォルスマルクが選定され、使用済燃料処分の実施主体であるスウェーデン核燃料・廃棄物管理会社(SKB 社)が2011 年3 月に立地・建設の許可申請を行いました。原子力施設を建設するためには、「環境法典」に基づく事業許可と、「原子力活動法」に基づく建設・運用許可の二つの許可が必要となり、前者は土地・環境裁判所が、後者は放射線安全機関(SSM)による審査が進められました。2018 年1 月、土地・環境裁判所とSSM は政府に対して審査意見書を提出し、許可の発給を勧告しました。審査意見書において土地・環境裁判所がSKB 社からの補足資料提出を条件とするよう推奨したことを受け、2019 年4 月に、SKB 社は政府に補足資料を提出しました。このような経緯を踏まえ、2022 年1 月に政府は、SKB 社の地層処分事業計画を承認するとともに、地層処分場の建設・操業を許可することを決定しました。今後、処分場の建設、試験操業、通常操業のそれぞれの開始に先立ち、SSM が安全性の精査を行う予定です。

⑤ フィンランド

フィンランドでは、2023 年3 月時点で5 基の原子炉が稼働中であり、2021 年の原子力発電比率は約33%です。

政府は、気候変動対策やロシアへのエネルギー依存度の低減を目的として、エネルギー利用の効率化や再生可能エネルギー開発の推進と合わせて、原子力発電も活用する方針です。この方針に沿って、ティオリスーデン・ボイマ社は国内5 基目の原子炉となるオルキルオト3 号機(EPR、172 万kW)の建設を2005 年5 月に開始しました。当初、2009 年の運転開始が予定されていましたが、工事の遅延により大幅に遅れて2022 年3 月に送電網に接続されました。給水ポンプのひび割れにより中断していた試運転が同年12 月に再開され、営業運転は2023 年4 月に開始される予定となっています。また、国内6 基目の原子炉として、フェンノボイマ社がハンヒキビ原子力発電所1 号機の建設を計画しており、2015 年9 月から建設許可申請の審査が行われていました。しかしながら、ロシアのウクライナ侵略後の2022 年5 月に同社は、プラント供給契約を締結していたロスアトムのフィンランド法人であるRAOS プロジェクト社のプロジェクト実施の遅延を理由として、RAOS プロジェクト社との契約を解除したことを公表しています。

フィンランドは、高レベル放射性廃棄物の処分地が世界で初めて最終決定された国です。地元自治体の承認を経て、政府は2000 年末に、地層処分場をオルキルオトに建設する方針を決定しました。2003 年には地下特性調査施設(オンカロ)の建設が許可され、建設作業と調査研究が実施されています。その後、地層処分事業の実施主体であるポシバ社が2012 年12 月に地層処分場の建設許可申請を行い、政府は2015 年11 月に建設許可を発給しました。また、2020 年代の操業開始に向け、ポシバ社は2021 年12 月に地層処分場の操業許可申請書を政府に提出しました。2022 年12 月には最初の処分坑道が完成しています。なお、オンカロは、将来的には処分場の一部として活用される計画です。

⑥ スイス

スイスでは、2023 年3 月時点で4基の原子炉が稼働中であり、2021 年の原子力発電比率は約29%です。

2011 年3 月の東電福島第一原発事故を受けて、「改正原子力法」が2018 年に発効し、段階的に脱原子力を進めることになりました。改正原子力法では、新規炉の建設と既存炉のリプレースを禁止していますが、既存炉の運転期間には制限を設けていません。また、従来英国及びフランスに委託して実施していた使用済燃料の再処理も禁止となったため、使用済燃料の全量が直接処分されます。なお、法的な運転期限はありませんが、ミューレベルク原子力発電所については、運転者が経済性の観点から閉鎖する方針を決定し、2019 年12 月に閉鎖されました。

放射性廃棄物に関しては、実施主体として1972 年に放射性廃棄物管理共同組合(NAGRA)が設立されました。また、1978 年の「原子力法に関する連邦決議」により、既存原子力施設の運転継続や新規発電所の認可に際し、放射性廃棄物が確実に処分可能であることが条件とされました。NAGRA が実施した地層処分の実現可能性に関する調査等を踏まえ、1988 年に連邦政府は、スイス国内における安全な地層処分場の建設が可能であると確認されたとする評価を示しました。地層処分場の選定手続きは2008 年に開始され、3段階で候補地の絞り込みが進められています。第1段階では2011 年に6 か所の候補が選定され、第2段階では2018 年に、チューリッヒ北東部、ジュラ東部及び北部レゲレンの3エリアに絞り込まれました。現在、最終の第3段階にあり、2022 年9 月にNAGRA は、地層処分場サイトの最終候補として北部レゲレンを提案しました。提案によれば、同サイトには高レベル放射性廃棄物だけでなく低中レベル放射性廃棄物も処分されます。2029 年には、計画の大枠に対する政府承認である概要承認が発給される見込みです。なお、概要承認の発給を不服とした国民投票が実施される場合もあり、その場合は2031 年頃に国民投票の結果が出て、サイト選定の結果が確定する見込みです。

⑦ イタリア

イタリアでは、1986 年のチョルノービリ原子力発電所事故により原子力への反対運動が激化した後、1987 年に行われた国民投票の結果を受け、政府が既設原子力発電所の閉鎖と新規建設の凍結を決定しました。その結果、2023 年3 月時点で、主要先進国(G7)の中で唯一、イタリアでは原子力発電所の運転が行われていません。

電力供給の約10%以上を輸入に頼るという国内事情から、産業界等から原子力発電の再開を期待する声が上がったため、2008 年4 月に発足したベルルスコーニ政権(当時)は、原子力発電再開の方針を掲げて必要な法整備を進めました。しかし、2011 年3 月の東電福島第一原発事故を受けて、国内世論が原子力に否定的な方向に傾く中で、原子力発電の再開に向けて制定された法令に関する国民投票が実施された結果、原子力発電の再開に否定的な票が全体の約95%を占め、政府は原子力再開計画を断念しました。

⑧ ベルギー

ベルギーでは、2023 年3 月時点で5基の原子炉(全てPWR)が稼働中であり、2021 年の原子力発電比率は約51%です。

2003 年には脱原子力を定める連邦法が制定され、新規原子力発電所の建設を禁止するとともに、7 基の原子炉の運転期間を40年に制限し、原則として2015 年から2025 年までの間に全て停止することが定められました。

その後も、脱原子力の方針を維持しつつも、電力需給の安定性確保の観点から、原子炉の閉鎖時期の見直しが議論されていました。7 基のうち、2015 年に閉鎖予定であったドール1、2 号機及びチアンジュ1 号機の合計3 基は、閉鎖による電力不足の可能性が指摘されたこと等を受けて、法改正により閉鎖期限が10 年後ろ倒しされ、2025 年まで運転を継続することが可能になりました。2021 年12 月に政府は、2025 年までに既存炉7 基を全て閉鎖することで原則合意しましたが、最も新しいドール4 号機とチアンジュ3 号機については、エネルギー安定供給を保証できない場合に限り2025 年以降も運転継続する可能性を残しました。さらに、2022 年3 月に、ロシアによるウクライナ侵略等の地政学的状況を踏まえ、化石燃料からの脱却を強化する観点から、政府は両基の運転を10 年間延長することを決定しました。2023 年1 月には両基の現在の運転者であるエレクトラベル社と、運転延長に際し、政府と同社が法人を設立して両基を共同運営することなどで合意しました。

ベルギーでは、高レベル放射性廃棄物及び長寿命の低中レベル放射性廃棄物を、同一の処分場で地層処分することとされており、1970 年代から研究開発が進められています。1980 年代には、モル地域に広がる粘土層に設置した地下研究所(HADES)を利用した研究開発が開始されました。2022 年12 月には、これらの放射性廃棄物を自国内で地層処分する方針とその実施に向けての手続きを規定した王令が制定されました。なお、ベルギーは使用済燃料の再処理をフランスの再処理会社に委託していたため、ガラス固化体と使用済燃料の2種類が高レベル放射性廃棄物として扱われています。

⑨ オランダ

オランダでは、2023 年3 月時点で1 基の原子炉が稼働中であり、2021 年の原子力発電比率は約3%です。稼働中の唯一のボルセラ原子力発電所(PWR)は、1973 年に運転を開始した後、2006 年には運転期間が60 年間に延長され、2033 年までの運転継続が可能となりました。

1960 年代から1970 年代にかけてオランダでは2 基の原子炉が建設されましたが、1960 年代初頭に大規模な埋蔵量の天然ガスが発見されたことや、チョルノービリ原発事故後の世論の影響等を受け、1986 年に原子力発電所の新規建設プロジェクトが凍結されました。原子力発電所の建設は法的に禁止されていませんが、それ以来、政権交代等による政策の転換もあり、原子炉の建設は行われていません。しかし、カーボンニュートラル達成に向けて温室効果ガスを排出しないエネルギー源の必要性が高まる中、2021 年12 月、第4次ルッテ新政権は、2025 年までの政策方針をまとめた合意文書において、既存のボルセラ原子力発電所の運転継続と原子炉2 基の新設を行う方針を表明しました。さらに政府は2022 年12 月、2 基の新設のサイトとしてボルセラを挙げるとともに、既設炉の2033 年以降の運転継続のための実現可能性調査を行うことを閣議決定しました。

放射性廃棄物に関しては、1984 年の政策文書において、まずは隔離と管理から開始し、最終的に地層処分を行う方針が決定されました。放射性廃棄物は少なくとも100 年間地上で貯蔵することとされており、この貯蔵期間に地層処分に関する研究が進められています。初期の研究では、オランダの地下深部にある適切な岩層(岩塩層と粘土層)において放射性廃棄物を地層処分することが可能であることが示されました。

⑩ スペイン

スペインでは、2023 年3 月時点で7 基の原子炉(PWR6 基、BWR1 基)が稼働中であり、2021 年の原子力発電比率は約21%です。

化石燃料資源に乏しいスペインは、1960 年代から原子力発電を導入してきましたが、1979 年の米国スリーマイル島事故や1986 年のチョルノービリ原子力発電所事故を受け、脱原子力政策に転換しました。近年は、脱原子力を完了する前に、気候変動対策のために既存の原子炉を活用する方針です。政府は、2020 年1 月に「国家エネルギー・気候計画 2021-2030」を策定し、温室効果ガス排出量を2030 年までに1990 年比で少なくとも20%削減する目標を掲げました。同計画では、目標達成のため当面は既存原子炉の40 年超運転も行い、7 基のうち4 基を2030 年までに、残りの3 基を2035 年末までに閉鎖するとしました。全ての原子炉は10 年ごとに安全レビューを受けることが義務付けられており、その評価に基づき、通常は10 年間の運転許可更新が付与されます。2021 年10 月に運転期間の延長が許可されたアスコ原子力発電所1、2 号機を含め、2023 年3 月時点で、稼働中の7 基のうち6 基は40 年を超える運転が許可されています。

放射性廃棄物の管理及び原子力発電所の廃止措置は、政府によって承認される総合放射性廃棄物計画(GRWP)に基づき、放射性廃棄物管理会社(ENRESA)が行っています。2023 年3 月時点で最新のGRWP は、2006 年に決定された第6 次GRWP です。スペインは、海外に委託して使用済燃料の再処理を実施していましたが、政府は1983 年以降、再処理を行わない方針に変更しました。使用済燃料を含む高レベル放射性廃棄物の処分に向けて、1980 年代にENRESA が施設の立地活動を開始しましたが、自治体等による反対を受けて1990 年代に中断され、政府は放射性廃棄物の最終的な管理方針の決定を延期しました。その後も、ENRESA は、花こう岩、粘土層及び岩塩層を候補地層とした地層処分に係る研究開発を続けています。第7 次GRWP の草案は、これまで複数回公表されていますが、2022 年11 月の草案では地層処分場の操業開始は2073 年を目標としており、それまでの間、使用済燃料は各原子力発電所サイトで貯蔵することとされています。

⑪ 中東欧諸国

中東欧諸国では、2023 年3 月時点で、ブルガリア(2 基)、チェコ(6 基)、スロバキア(5 基)、ハンガリー(4 基)、ルーマニア(2 基)、スロベニア(1 基)の6 か国で計20 基の原子炉が稼働中、スロバキアで1 基が建設中です。また、ポーランドでも原子力発電の新規導入が計画されています。なお、この地域で運転中の原子炉は、ルーマニアの2 基(CANDU 炉)とスロベニアの1 基(米国製加圧水型軽水炉(PWR))を除き、全て旧ソ連型の炉です。

このうちEU 加盟国では、EU 加盟に際し、旧ソ連型炉の安全性を懸念する西側諸国の要請を受けて複数の原子炉を閉鎖しました。一方で、電力需要の増加と低炭素化、天然ガス供給国であるロシアへの依存度低減等の観点から、複数の国で原子炉の新増設や社会主義体制崩壊後に建設が中断された原子炉の建設再開等が計画されています。国際的な経済情勢の下で、EU の国家補助(State Aid)規則や公正競争に係る規則への抵触を避けつつ、いかに原子力事業に係る資金調達を行うかが大きな課題となっています。

ポーランドでは、2021 年2 月に、2040 年までの長期エネルギー政策(PEP2040)が閣議決定されました。PEP2040 には原子力新規導入のロードマップも含まれており、2033 年に初号機を運転開始後、10 年間で発電用の中大型炉を合計6 基まで拡大していく方針です。2021 年12 月には、初号機のサイトとしてバルト海沿岸のルビャトボ・コパリノが選定されました。また、2022 年11 月には、同サイトに3 基の米国ウェスチングハウス社製AP1000 を導入することが閣議決定されました。さらに、発電用原子炉の次の段階として、産業での熱利用を想定した小型炉の導入も検討しています。また、国家による計画に加え、エネルギー供給企業や需要家である化学産業等の参画による、産業主導でのSMR 等の導入検討も進められています。

(8)旧ソ連諸国

① ロシア

ロシアでは、2023 年3 月時点で37 基の原子炉が稼働中であり、2021 年の原子力発電比率は約20%です。このうち2 基は、2020 年5 月に商業運転を開始した、SMR かつ世界初の浮体式原子力発電所であるアカデミック・ロモノソフです。高速炉についても、ベロヤルスクでナトリウム冷却型高速炉の原型炉1基、実証炉1 基の合計2 基が稼働しています。また、3 基が建設中です。このうち1 基は、鉛冷却高速炉のパイロット実証炉BREST-300 で、2021 年6 月にシベリア化学コンビナートサイトで建設が開始されました。

ロシアは、2030 年までに発電電力量に占める原子力の割合を25%に高め、従来発電に用いていた国内の化石燃料資源を輸出に回す方針です。加えて、2021 年10 月には、2060 年までにカーボンニュートラルを達成する方針を定めた政令が制定されました。原子力行政に関しては、2007 年に設置された国営企業ロスアトムが民生・軍事両方の原子力利用を担当し、連邦環境・技術・原子力監督局が民生利用に係る安全規制・検査を実施しています。原子力事業の海外展開も積極的に進めており、ロスアトムは旧ソ連圏以外のイラン、中国、インドにおいてロシア型加圧水型原子炉(VVER)を運転開始させているほか、トルコやバングラデシュ、エジプト等にも進出しています。原子炉や関連サービスの供給と併せて、建設コストの融資や投資建設(Build)・所有(Own)・運転(Operate)を担うBOO方式での契約も行っており、初期投資費用の確保が大きな課題となっている輸出先国に対するロシアの強みとなっています。

また、政治的理由により核燃料の供給が停止した場合の供給保証を目的として、2007 年5 月にシベリア南東部のアンガルスクに国際ウラン濃縮センター(IUEC)を設立しました。2010 年以降、IAEA の監視の下で約120tの低濃縮ウランを備蓄しています。

ロシアでは、原則として使用済燃料を再処理する方針であり、使用済燃料は発電所内や集中貯蔵施設で、再処理に伴い発生するガラス固化体は再処理工場のあるマヤークのサイト内で、それぞれ貯蔵されています。ガラス固化体の処分については、2011 年7 月に「放射性廃棄物管理法」が制定され、地層処分することが定められました。2018 年以降、地層処分場のサイト決定に向けた地下研究所の建設が行われています。

② ウクライナ

ウクライナでは、2023 年3 月時点で15 基の原子炉が稼働中であり、2021 年の原子力発電比率は約55%です。

ウクライナ政府は、2017 年8 月に策定された新エネルギー戦略において、2035 年まで総発電量が増加する中で、原子力発電比率を約50%に維持する目標を設定しました。かつては、核燃料供給や石油・天然ガス等、エネルギー源の大部分をロシアに依存していましたが、クリミア問題等に起因する両国の関係悪化もあり、2022 年のロシアによる侵略以前から、原子力分野も含めてロシアへの依存脱却に向けた取組を進めていました。1990 年に建設途上で中断したフメルニツキ3、4 号機については、両機をVVER として完成させる計画で2010 年にロシアと協力協定を締結しましたが、議会は2015 年に計画の撤回及び同協定の取消しを決議しました。その後、2016 年に韓国水力・原子力会社(KHNP)と協力協定を締結し、ロシアからの事業引継に関する検討を行うなど、ロシア以外の国との関係を強化しています。このほか、既存原子炉への燃料供給元の多様化や寿命延長のための安全対策等にも、欧米の企業や国際機関の協力を得て取り組んでいます。

なお、チョルノービリ原子力発電所では、1986 年に事故が発生した4 号機を密閉するため、国際機関協力の下で老朽化したコンクリート製「石棺」を覆うシェルターが建設され、2019 年7 月にウクライナ政府に引き渡されました。

2022 年2 月には、ロシアがウクライナへの侵略を開始しました。同年2 月から3 月にかけて、ロシア軍は、チョルノービリ原子力発電所やウクライナ最大の原子力発電所であるザポリッジャ原子力発電所を占拠するとともに、放射性廃棄物処分場へのミサイル攻撃や核物質を扱う研究施設への砲撃も実施しました。このような事態に対し、IAEA を始めとする国際社会は重大な懸念を表明しており、ウクライナにおける原子力施設の安全や核セキュリティの確保等のための取組を進めています2。

③ カザフスタン

カザフスタンは、2023 年3 月時点で原子力発電所を保有していませんが、世界一のウラン生産国です。

ウルバ冶金工場(UMP)において、国営原子力会社カズアトムプロムがウラン精錬、転換及びペレット製造等を行っています。同社は、2030 年までに世界の核燃料供給の3 割を占めることを目標に、事業の多国籍化・多角化を図っており、UMP 内のプラントにラインを増設して様々な炉型向けの燃料を製造する計画です。また、同社は、低濃縮ウランの国際備蓄にも大きく関与しています。IAEA との協定に基づきUMP で建設が進められていたウラン燃料バンクは、2017 年8 月に開所した後、2019 年12 月までにフランスのオラノ社及びカズアトムプロムから90tの低濃縮ウラン納入が完了し、備蓄が開始されました。さらに、カズアトムプロムは、ロシアのIUEC に10%出資しています。

原子力発電については、中小型炉を中心とした本格導入が検討されています。2030 年までに原子力発電設備容量を150 万kWとする発電開発計画が2012 年に策定され、2014 年にはロスアトムとカズアトムプロムの間で設備容量合計30~120 万kWの原子炉建設に係る協力覚書に署名しました。ただし、導入計画は進んでおらず、原子力発電所の建設についてカザフスタン政府の決定は行われていません。一方で、2021 年12 月には、米国ニュースケール・パワー社との間で、SMR 導入検討に関する覚書を締結しています。

④ その他の旧ソ連諸国

アルメニアでは、2023 年3 月時点で、アルメニア原子力発電所の1 基の原子炉(VVER、44.8 万kW)が稼働中であり、2021 年の原子力発電比率は約25%です。2022 年1 月には、原子炉増設に向け、ロシアのロスアトムが同発電所との間で覚書を締結したことを発表しました。

ベラルーシでは、2021 年6 月に、初の原子炉となるオストロベツ原子力発電所1 号機(VVER、111 万kW)が営業運転を開始しました。同発電所の建設はロシアのロスアトムが担っており、2023 年には2 号機の運転開始が見込まれています。

ウズベキスタンは、原子力発電の導入に向け、2018 年9 月にロシアとの間でVVER2 基の建設に係る政府間協定を締結しました。2030 年までの運転開始を目指してサイト選定が行われており、2023 年1 月にはIAEA による立地評価・安全設計レビューが完了しています。

エストニアでは、原子力発電の導入に向けた検討を行うため、2021 年4 月に政府がワーキンググループを設置しました。また、同国のフェルミ・エネルギア社は、SMR の導入を目指し、複数の外国企業と協力覚書を締結しています。さらに、2022 年9 月に同社は、米国ニュースケール・パワー社、米国GE 日立ニュークリア・エナジー社、英国ロールス・ロイス社のメーカー3 社に入札の案内を送付したことを発表しました。

(9)アジア

① 韓国

韓国では、2023 年3 月時点で25 基の原子炉が稼働中で、2021 年の原子力発電比率は約28%です。また、3 基の原子炉が建設中です。

2022 年5 月に発足した尹錫悦(ユン・ソンニョル)政権は、文在寅(ムン・ジェイン)前政権の脱原子力政策を撤回し、原子力開発を推進する政策を打ち出しています。2022 年7 月の閣議では「新政府のエネルギー政策の方向性」が採択されました。その中では2050 年のカーボンニュートラルに向けた「エネルギーミックスの再構築」がうたわれ、原子力については、原子力発電比率を現在の28%から2030 年には30%以上に引き上げることとされました。また、その目標を実現するため、既設炉の運転期間延長、建設中の4 基(そのうちの1 基は既に運転を開始しています)の竣工、中断された2 基の建設計画の早期再開を実施することが掲げられました。これらの施策は、2023 年1 月に策定された「第10次電力需給基本計画」に盛り込まれています。

韓国では、前政権は国内で脱原子力政策を進める一方で、輸出については国益にかなう場合は推進する方針をとっていました。尹政権も輸出を積極的に推進する方針であり、「新政府のエネルギー政策の方向性」では2030 年までに原子炉10 基を輸出するとの目標が示されています。韓国電力公社(KEPCO)は、アラブ首長国連邦(UAE)のバラカ原子力発電所において、2012 年から4 基の韓国次世代軽水炉APR-1400 の建設を進めてきました。1 号機は2021 年4 月に営業運転を開始しており、2013 年に建設が開始された2 号機も2022 年3 月に営業運転を開始しました。また、2014 年に建設が開始された3号機は、2022 年10 月に送電網に接続されています。韓国政府はそのほかにも、サウジアラビア、チェコ、ポーランド等の原子炉の新設を計画する国に対してアプローチしています。サウジアラビアとは、2015 年に、10 万kW級の中小型原子炉(SMART)の共同開発の覚書を締結しています。ヨルダンには、熱出力0.5 万kWの研究用原子炉を建設し、2016 年に初臨界を達成しました。

高レベル放射性廃棄物の管理・処分に関しては、使用済燃料の再処理は行わないこととしています。2016 年7 月に「高レベル放射性廃棄物管理基本計画」が策定され、中間貯蔵施設や地層処分場を同一サイトにおいて段階的に建設する方針が示されました。文政権による計画見直しが進められましたが、2021 年12 月に策定された「第2 次高レベル放射性廃棄物管理基本計画」においても、中間貯蔵施設や地層処分場を同一サイトに建設する方針が維持されています。

② 中国

中国では、2023 年3 月時点で55 基の原子炉が稼働中であり、2021 年の原子力発電比率は約5%ですが、設備容量は合計5,000 万kWを超え、発電電力量では米国に次ぐ世界第2 位です。また、21 基の原子炉が建設中です。

原子力発電の拡大が進められており、米国ウェスチングハウス社製のAP1000 やフランスのフラマトム社が開発したEPR も運転を開始しています。2021 年3 月には、2021 年から2025 年までを対象とした「第14 次五か年計画」が策定され、2025 年までに原子力発電の設備容量を7,000 万kWとする目標が示されています。

軽水炉の国産化及び海外展開にも力を入れており、米国及びフランスの技術をベースに、中国核工業集団公司(CNNC)と中国広核集団(CGN)が双方の第3 世代炉設計を統合して国産のPWRである華龍1 号を開発し、2015 年12 月には両社出資による華龍国際核電技術有限公司(華龍公司)が発足しました。華龍1号は、中国国内では福清5、6 号機が運転を開始しており、更に10 基が建設中です。海外でも、華龍1号を採用したパキスタンのカラチ原子力発電所において、2 号機が2021 年5 月に、3 号機が2022 年4 月に営業運転を開始しています。また、英国でも、2015 年の両国首脳合意に基づき、ヒンクリーポイントC 原子力発電所で中国企業も出資して新規建設が進められており、ブラッドウェルB 原子力発電所では華龍1 号の建設も検討されています。そのほか、中国の原子力事業者は、中東やアジア、南米等においても、高温ガス炉や、AP1000 の技術に基づき中国が自主開発しているCAP1400 等を含む各種原子炉の建設協力に向け、協力覚書の締結等を進めています。

さらに、高速炉、高温ガス炉、SMR 等の開発も進められています。中国実験高速炉CEFR は2010 年に初臨界を達成し、2011 年に送電を開始しており、2017 年には高速実証炉初号機の建設が開始されました。高温ガス炉については、石島湾発電所の実証炉が2021 年12 月に送電網に接続されています。SMR については、2021 年7 月に玲龍1号の実証炉の建設が開始されました。

中国では、軽水炉から発生する使用済燃料を再処理する方針であり、使用済燃料は発電所の原子炉建屋内の燃料プール等で貯蔵されています。再処理に伴い発生するガラス固化体の処分については、2006 年2 月に公表された「高レベル放射性廃棄物地層処分に関する研究開発計画ガイド」に基づき、今世紀半ばまでの処分場建設を目指すこととされています。

③ 台湾地域

台湾地域では、2023 年3 月時点で3 基の原子炉が稼働中であり、2020 年の原子力発電比率は約11%です。

台湾地域における原子力政策は、住民投票の結果や政権交代により、原子力政策が何度も転換されてきました。2000 年に発足した民進党政権は、段階的脱原子力政策を掲げていました。その後、2008 年の政権交代で発足した国民党政権は、再生可能エネルギー社会に至るまでの過渡的な電源として原子力発電を維持する方針を示し、龍門で建設中であった第四原子力発電所(改良型沸騰水型軽水炉(ABWR)2 基、各135 万kW)の建設を継続するとともに、既存炉のリプレースや増設も検討する意向を示しました。しかし、2011 年3 月の東電福島第一原発事故を受け、同年6 月、中長期的な脱原子力発電へと再度政策を転換し、既存炉の寿命延長やリプレースを行わないことが決定されました。

蔡政権(民進党)下の2017 年1 月には、2025 年までに原子力発電所の運転を全て停止するとの内容を含む「改正電気事業法」が成立しましたが、2018 年11 月に実施された住民投票によりこの脱原子力条文は失効しています。しかし、2019 年1 月に、政府は脱原子力政策を継続する方針を発表しました。2021 年7 月には國聖第二原子力発電所1 号機が早期閉鎖され、同年12 月に実施された住民投票では第四原子力発電所の建設再開への反対意見が多数を占めました。今後、第四原子力発電所の建設や既存炉の運転延長が実施されなければ、運転認可の満了により2025 年には全ての原子力発電所が閉鎖されることになります。

④ ASEAN 諸国

ASEAN を構成する10 か国は、2023 年3 月時点で、いずれも原子力発電所を保有していません。しかし、気候変動対策やエネルギー安全保障の観点から、原子力計画への関心を示す国が増加しています。

ベトナムでは2009 年に、2020 年の運転開始を目指して原子力発電所を2 か所(100 万kW級の原子炉計4 基)建設する計画が国会で承認されました。ニントゥアン第1、第2 原子力発電所は、ロシアと我が国がそれぞれ建設プロジェクトのパートナーに選定されました。しかし、2016 年11 月、政府は国内の経済事情を背景に両発電所の建設計画の中止を決定し、国会もこれを承認しました。

インドネシアは、2007 年に制定された「長期国家開発計画(2005 年から2025 年まで)に関する法律」において、2015 年から2019 年までに初の原子炉の運転を開始し、2025 年までに追加で4 基の原子炉を運転開始させる計画を示しました。しかし、ムリア半島における初号機建設計画は2009 年に無期限延期となり、2010 年以降は原子力発電所建設の決定には至っていません。一方で、政府は、ロシアや中国の協力を得て実験用発電炉(高温ガス炉)の建設計画を進めるなど、商用発電炉導入に向けたインフラ整備を進めています。

タイは、2010 年に公表した電源開発計画(PDP2010)において、2020 年から2028 年までの間に5 基の原子炉(各100 万kW)を運転開始する方針を示していましたが、東電福島第一原発事故や2014 年の軍事クーデター後の政情不安等に伴い、計画は先送りされています。軍による暫定政権下で2015 年に発表された電源開発計画(PDP2015)では、初号機を2035 年、2 基目を2036 年に運転開始するとされていました。しかしながら、その後に策定されたPDP2018 には、原子力発電の計画は含まれていません。

マレーシアは、2010 年に策定した「経済改革プログラム」において原子力発電利用を検討し、2011 年にマレーシア原子力発電会社(MNPC)を設立しました。2021 年と2022 年に原子炉各1基を運転開始することを目標としていましたが、2018 年9 月にマハティール首相(当時)が行った演説では原子力利用の可能性を否定しています。

フィリピンでは、ドゥテルテ大統領(当時)が2020 年7 月に大統領令第116 号を発出し、原子力政策の再検討や長期的な発電オプションとして原子力を利用する可能性の検討が必要であるとの認識の下、国家原子力計画の策定に向けた省庁間委員会の設置を指示しました。2021 年12 月に省庁間委員会が提出した報告書を踏まえ、2022 年2 月には大統領令第146 号を発出し、エネルギーミックスに原子力を加える国家原子力計画を承認しました。同大統領令は省庁間委員会に対し、1986 年の完成後も運転しないままとなっているバターン原子力発電所(62 万kW)の利用や、他の原子力利用施設の設置について検討することを求めました。なお、バターン原子力発電所については、2017 年11 月にロシアのロスアトムとの間で修復を含むプラント状態の技術監査に係る協力覚書に署名したものの、大統領は、まずは周辺住民の意見を聴取すべきであるとの見解を表明しています。また、フィリピン政府とロスアトムは、2022 年1 月に、SMR の検討を進めるための予備的な実現可能性調査に関する共同行動計画を策定しました。

⑤ インド

インドでは、2023 年3 月時点で22 基の原子炉が稼働中であり、2021 年の原子力発電比率は約3%です。このうち16基が国産の加圧重水炉(PHWR)、2 基が沸騰水型軽水炉(BWR)、2 基がVVER、2 基がCANDU炉です。また、8 基の原子炉が建設中です。

原子力発電の利用については、急増するエネルギー需要を賄うために拡大する方針です。2018 年から2027 年までを対象とする国家電力計画では、原子力発電設備容量を、2017 年の約600 万kWから2027 年3 月までに約1,700 万kWへと拡大する見通しが示されています。また、インドは、2021 年11 月の国連気候変動枠組条約第26 回締約国会議(COP26)に際して、2070 年までのカーボンニュートラル達成を目指すことを宣言しました。さらに、2022 年11 月に公表された「インドの長期低炭素開発戦略」では、2032 年までに原子力発電の設備容量を現在の3 倍にすることや、SMR の導入に向けた取組を進めていくことなどの方針が示されています。この方針に基づき、国家電力計画も改定される予定です。

核兵器不拡散条約(NPT)未締約国であるインドに対しては、従来、核実験実施に対する制裁として国際社会による原子力関連物資・技術の貿易禁止措置が講じられており、専ら国産PHWR を中心に原子力発電の開発を独自に進めてきました。しかし、2008 年以降に米国、フランス、ロシア等と相次いで二国間原子力協定を締結したことにより、諸外国からも民生用原子力機器や技術を輸入することができるようになりました。既に運転を開始しているロシアのVVER に加え、2018 年にはフランスからのEPR 導入について枠組み合意が結ばれました。2019 年には、米国との高官協議においてAP1000 導入に合意しました。

また、インドは独自のトリウムサイクル開発計画に基づき、高速増殖炉(FBR)の開発・導入を進めています。1985 年に運転を開始した高速増殖実験炉(FBTR)については、2011 年に、2030 年までの運転延長が決定しました。また、上述の建設中8 基のうちの1 基は高速増殖原型炉(PFBR)です。

⑥ その他の南アジア諸国

パキスタンでは、2023 年3 月時点で6 基の原子炉が稼働中であり、2021 年の原子力発電比率は約11%です。2014 年に公開された原子力エネルギービジョン2050 では、2050 年までに原子力発電設備容量を約4,000 万kWへと拡大する見通しが示されています。パキスタンは、インドと同じくNPT 未締約国であるため、中国や米国等と二国間原子力協定を締結して核物質、原子力、資機材技術の輸入を行っています。特に中国との関係性が強く、中国の華龍1 号が採用されたカラチ原子力発電所2、3 号機では、2021 年5 月に2 号機の、2022 年4 月に3 号機の営業運転が開始されています。

バングラデシュは、2041 年までに先進国入りすることを目標とする「ビジョン2041」政策を掲げており、その一環として、電力需要の増加への対応や電気の普及率向上等のため、原子力発電の導入を目指しています。2023 年3 月時点で、2 基(VVER、各120 万kW)が建設中です。

(10)中東諸国

中東地域では、2023 年3 月時点で、イランで1 基、UAEで3 基の原子炉が稼働中です。また、その他の国においても、電力需要の伸びを背景として、原子力発電所の建設・導入に向けた動きが活発化しています。

イランでは、ロシアとの協力で建設されたブシェール原子力発電所1 号機が2013 年に運転を開始しました。また、両国は2014 年、イランに更に8 基の原子炉を建設することで合意し、このうちブシェール2 号機の建設が2019 年11 月に開始されています。

UAE では、電力需要の増加により、2020 年までに4,000 万kW分の発電設備が必要との見通しを受け、フランス、米国、韓国と協力し原子力発電の導入を検討してきました。2020 年までにバラカに100 万kW級原子炉4 基を建設するプロジェクトに関する国際入札の結果、2009 年末に、KEPCO を中心とするコンソーシアムが建設等の発注先として選定されました。2012 年に建設が開始された1 号機は2021 年4 月に、営業運転を開始しました。それに続いて、2 号機は2022 年3 月に営業運転を開始し、3 号機は同年10 月に送電網に接続されています。

トルコは、経済成長と電力需要の伸びを背景にして、原子力発電の導入を進めています。アックユ原子力発電所ではロシアが120 万kW級原子炉4 基を建設する予定で、1 号機は2018 年4 月、2 号機は2020 年4 月、3 号機は2021 年3 月に、4 号機は2022 年7 月に建設が開始されています。

サウジアラビアは、2030 年までに16 基の原子炉を建設する計画です。原子力導入に向けて、2018 年7 月には、2 基の商用炉を新設するプロジェクトの応札可能者として米国、ロシア、中国、フランス及び韓国の事業者が選定されています。

ヨルダンは、フランス、中国、韓国と原子力協定に署名し、同国初の原子力発電所建設を担当する事業者の選定を進めていました。2013 年10 月にはロシアを優先交渉権者として選定し、2015 年10 月に原子力発電所の建設・運転に関する政府間協定を締結したものの、2018 年7 月にロシアからの商用炉導入計画の中止が公表されました。

(11)アフリカ諸国

アフリカでは、2023 年3 月時点で、唯一南アフリカ共和国で原子力発電所が稼働しています。また、その他の国においても、原子力発電所の建設・導入に向けた動きが見られます。

南アフリカ共和国では、クバーグ原子力発電所で2 基の原子炉(PWR)が稼働しており、2021 年の原子力発電比率は約6%です。同国では、今後の原子力導入に関する検討が続けられており、2019 年10 月に策定された統合資源計画(IRP2019)では、2030 年以降の石炭発電の減少分をクリーンエネルギーで賄うために、SMR の導入を含めて検討を進める必要性が指摘されています。

エジプトは、ロシアとの間で、2015 年11 月に120 万kW級の原子炉(VVER)4 基の建設・運転に関する政府間協定を締結し、さらに、2017 年12 月にはダバ原子力発電所建設に係る契約を締結しました。エジプト原子力発電庁は、2021 年6 月に同発電所1、2 号機の建設許可を、同年12 月には同発電所3、4 号機の建設許可を原子力規制・放射線当局に申請しました。2022 年7 月には1 号機、同年11 月には2 号機の建設が開始されています。

アルジェリアは、2027 年の運転開始を目指して国内初の原子力発電所の建設を計画しており、2007 年12 月のフランスとの原子力協定締結を始めとして、米国、中国、アルゼンチン、南アフリカ共和国、ロシアと原子力協定を締結しています。

モロッコは、2009 年に公表した国家エネルギー戦略に基づき、2030 年以降のオプションとして原子力発電の導入を検討する方針です。2017 年10 月には、ロシアとの間で原子力協力覚書を締結しており、モロッコ国内での原子力発電導入を目的とした共同研究を開始することとしています。

ナイジェリアは、2025 年までに120 万kW分の原子力発電所の運転開始を目指し、2035 年までに合計480 万kWまで増設する計画です。同国はロシアとの間で、2009 年3 月に原子力協力協定を、2017 年10 月にはナイジェリアにおける原子力発電所の建設・運転に向けた協定を締結しています。

ケニアは、中長期的な開発計画であるVision 2030 の中で、総発電電力設備容量を1,900 万kWまで拡大する目標を掲げており、この目標の達成に向けて原子力を活用する方針です。この方針に基づき、韓国、中国、ロシアとの協力を進めています。また、2038 年までに国内初の原子力発電所を運転させることも目標としています。

ガーナでは、SMR の導入に向けた検討が進められています。これに対して、我が国と米国政府が支援を行うことになっているほか、我が国と米国の企業がSMR に関する実現可能性調査を実施することになっています。

(12)大洋州諸国

大洋州諸国は、2023 年3 月時点で、いずれも原子力発電所を保有していません。

オーストラリアは、世界最大のウラン資源埋蔵量を有していますが、豊富な石炭資源を背景に、これまで原子力発電は行われていません。ただし、温室効果ガス排出削減の観点から、原子力発電導入の是非が度々議論されています。

オーストラリアでは、2005 年の京都議定書発効後、保守連合政権下で原子力発電の導入を検討する方針が示されましたが、2007 年に原子力に批判的な労働党へと政権が交代し、検討は中止されました。近年は、パリ協定の目標達成に向けた気候変動対策と電気料金高騰抑制の観点から、原子力発電導入の可能性を検討する機運が再び高まっています。2017 年には、オーストラリア原子力科学技術機構(ANSTO)が、第4世代原子力システムに関する国際フォーラム(GIF)に正式加盟しました。2019 年には、連邦議会下院の環境エネルギー常任委員会が政府に報告書を提出し、原子力利用に関して、第3 世代プラス以降の先進炉を将来のエネルギーミックスの一部として検討すること等を提言しました。また、2020 年5 月に連邦政府が公表した温室効果ガス削減に向けた技術投資ロードマップでは、低炭素技術の一つとしてSMRの導入可能性に言及し、海外の開発状況を注視するとしています。その後、2022 年5 月の連邦議会総選挙を受け労働党が政権に返り咲いており、新政権からは原子力発電の導入について方針等は示されていません。

オーストラリアにおけるウラン輸出については、2021 年に初の原子力発電所が営業運転を開始したUAE に加え、長年禁輸対象であったインド、燃料供給のロシア依存度低減に取り組むウクライナ等と協定を締結し、新興国等への輸出拡大を図っています。

(13)中南米諸国

中南米諸国では、2023 年3 月時点で、メキシコ(2 基)、アルゼンチン(3 基)、ブラジル(2 基)の3 か国で計7 基の原子炉が稼働中です。

メキシコでは、2 基のBWR が稼働中であり、2021 年の原子力発電比率は約5%です。2018 年に発行された国家電力システム開発プログラム(PRODESEN)2018-2032 では、2029 年から2031 年までに1基ずつ、計3 基を運転開始する計画が示されていました。しかし、2021 年に公表されたPRODESEN2020-2034 では、2034 年までの期間について原子力発電所の建設計画は示されていません。

アルゼンチンでは、PHWR2 基とCANDU 炉1 基の計3 基が稼働中であり、2021 年の原子力発電比率は約7%です。2022 年2 月には、アトーチャ3 号機の計画について、中国との間で華龍1 号の建設に係る契約を締結しました。また、その後の計画として、ロシア製VVER の建設も検討されています。

ブラジルでは、2 基のPWR が稼働中であり、2021 年の原子力発電比率は約2%です。経済不況により1980 年代に建設を中断していたアングラ3 号機は、2010 年に建設が再開されましたが、2015 年以降は建設が再度中断されています。2019 年には、政府が同機の建設を再開する方針を公表し、発注事業者の選定手続きなどが進められており、運転開始は2026 年頃と見込まれています。さらに、2022 年1 月に公表されたエネルギー拡張10 か年計画(PDE2031)では、新たに100 万kW級原子炉の運転を2031 年に開始する方針を示しました。また、核燃料工場を始めとする核燃料サイクル施設が立地するレゼンデでは、燃料自給を目的としてウラン濃縮工場が2006 年から稼働しており、段階的に拡張されています。

キューバでは、1980 年代に2 基の原子炉が着工されましたが、提供者であった旧ソ連の崩壊に伴い建設中止となりました。キューバとロシアは、2016 年9 月に原子力の平和利用に関する二国間協定を締結しており、2019 年には多目的照射センターの建設について合意しています。

ボリビアでは、ロシアとの協力により、研究炉1基や円形加速器(サイクロトロン)を含む、原子力技術研究開発センターが建設されています。

- ただし、ターキーポイント3、4号機とピーチボトム 2 、3 号機については、環境影響評価手続上の問題が解消されるまでの間は、運転認可の有効期間を1 度目の運転認可の更新で認められた期間までに変更するとの決定をNRC が行っている。

- 第4 章4-2(3)⑤「ロシアによるウクライナ侵略問題への対応」を参照。

| < 前の項目に戻る | 目次に戻る | 次の項目に進む > |