【資料編】

7 特集:「原子力に関する研究開発・イノベーションの動向」の参考資料

トピック1:安全性向上と脱炭素推進を兼ね備えた革新炉の開発

参考資料1:

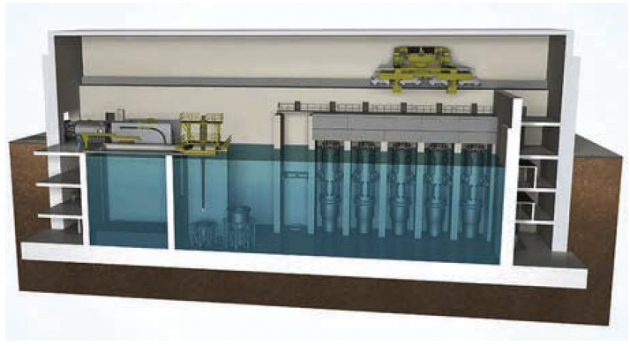

小型軽水炉VOYGR

(出典)米国ニュースケール・パワー社ウェブサイト

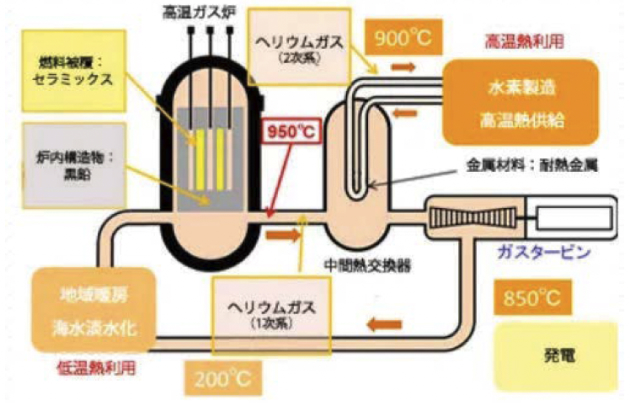

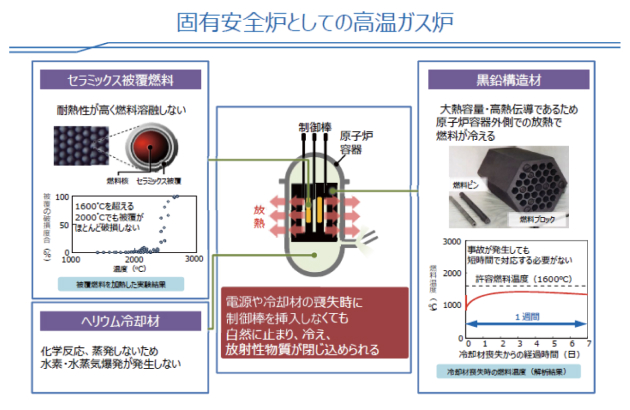

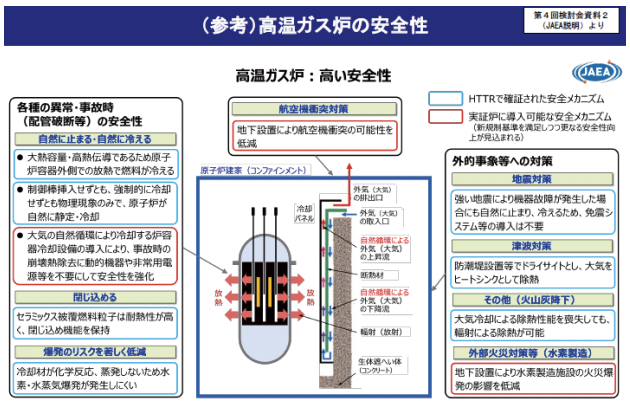

高温ガス炉

(出典)原子力機構大洗研究所ウェブサイト

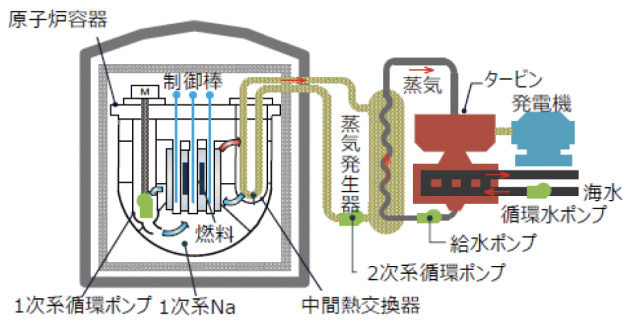

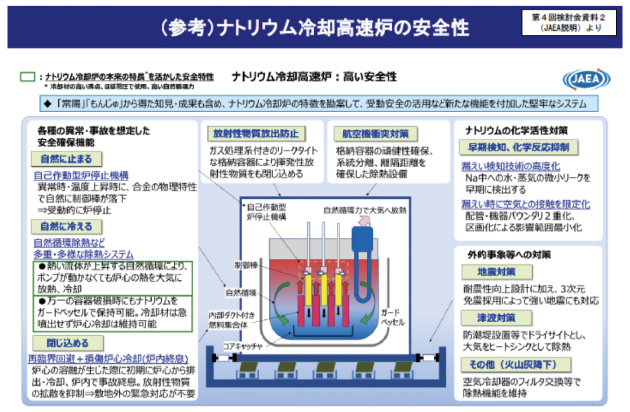

ナトリウム冷却高速炉

(出典)第1 回総合資源エネルギー調査会 原子力小委員会革新炉ワーキンググループ

資料第8号 「三菱革新炉開発の取組み」(三菱重工業提供資料)

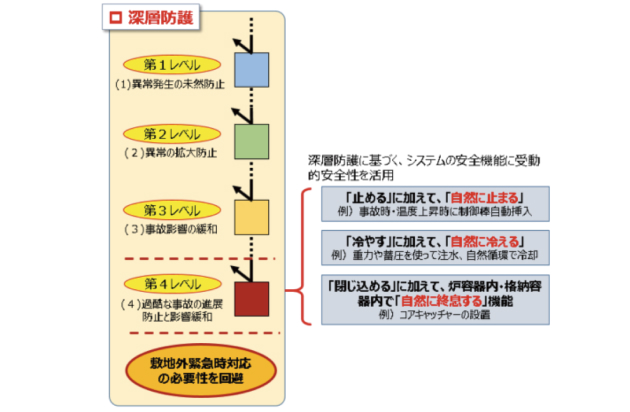

参考資料2:

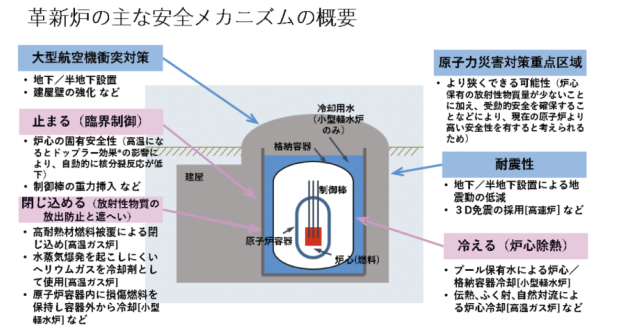

(出典)第11 回原子力委員会資料第1号「革新炉(高速炉(サイクル)、高温ガス炉+SMR)開発の現状と ポテンシャルについて」(2023 年)を基に内閣府作成

注:受動的安全性には「『閉じ込める』に加えて、炉容器内・格納容器内で『自然に終息する』機能」とあ るが、本白書の特集では、まずは従来の安全規制で求めていなかった「閉じ込める」に焦点を当てている。

* ドップラー効果:原子炉内の温度が上昇した際に炉心の反応度が低下する効果。物質の原子核の熱運動 が活発になって中性子を吸収しやすくなり、結果として核分裂反応に必要な中性子が減少する。

(出典)第 1 回総合資源エネルギー調査会 原子力小委員会革新炉ワーキンググループ 資料第8号「三菱 革新炉開発の取組み」(三菱重工業提出資料)を参考に内閣府作成

参考資料3:

(出典)第11 回原子力委員会資料第1 号「革新炉(高速炉(サイクル)、高温ガス炉+ SMR)開発の 現状とポテンシャルについて」(2023年) p.14

参考資料4:

(出典)次世代革新炉の開発に必要な研究開発基盤の整備に関する提言(2023 年) p.20

参考資料5:

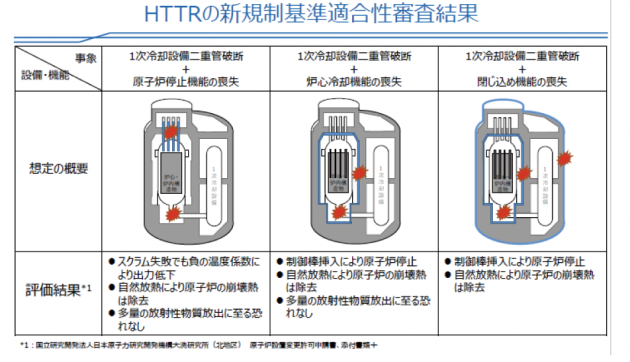

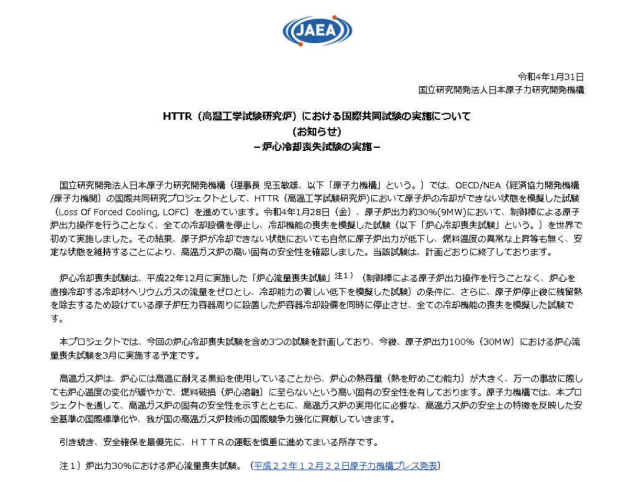

原子力機構はHTTR の運転再開に当たり、新規性基準に適合するように、本文で例示した安全性向上技術を新たに設置して原子力規制委員会に申請しました。令和2年に新規性基準に適合するとして設置許可を得て、令和3年7月に運転を再開しました。

(出典)第 11 回原子力委員 会資料第 1 号「革新炉(高速炉(サイクル)、高温ガス炉+ SMR)開発の現場と ポテンシャルについて」(2023年) p.20

運転再開後は原子炉熱出力30%(9MW)で炉心冷却喪失試験を世界で初めて令和4年1月に実施し、高温ガス炉の安全性を確認しています。

(出典)原子力機構プレスリリース:https://www.jaea.go.jp/02/press2021/p22013101/

今後は定格熱出力100%(30MW)での炉心流量喪失試験を計画しています。

参考資料6:

(出典)次世代革新炉の開発に必要な研究開発基盤の整備に関する提言(2023年) p.19

参考資料7:

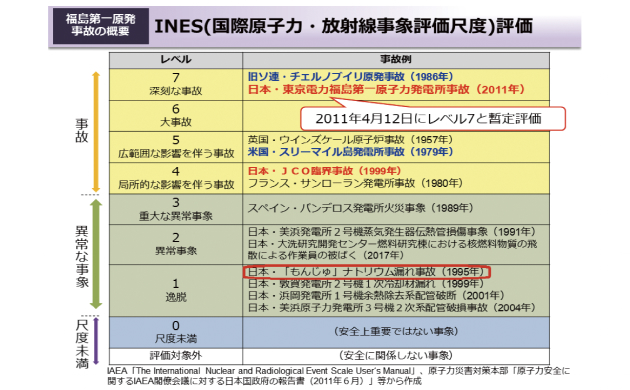

日本でも1995 年に「もんじゅ」からナトリウムが漏れ火災となり、社会問題となりました。このナトリウム漏えい事象については、国際的に使われるINES(国際原子力・放射線事象評価尺度)では一番低いレベル1とされており、安全面からは「事故」という扱いではなく「異常な事象」と位置付けられています。ただし、ナトリウムは扱いが難しく、他の産業での利用も一部に限られることから、世界的な知見の活用共有が重要です。

(出典)環境省「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料 令和3年度版」(2022年)

参考資料8:

原子力発電で負荷追従を行うに当たっては、制御棒を上下することにより核分裂反応を変化させることに伴い、燃料棒が破損(PCI 破損)する可能性があります。そのため、耐出力変動性の良い燃料などの研究開発を進める必要があります。また、出力を下げた時に発生する核分裂生成物(サマリウム-149、キセノン-135 等)は中性子をより多く捕獲して核分裂反応を抑制する効果があるため、いざ発電量を上げてもしばらくの間は核分裂反応が思うように上がらない状態が続きます。これを「毒作用」といいます。長期にわたって発電量を下げるなど、反応低下状況からの早期回復に必要な、安全で安定的な原子炉の運転に係る研究開発などを進め、安全で安定的な運転を確保する必要があります。

参考資料9:

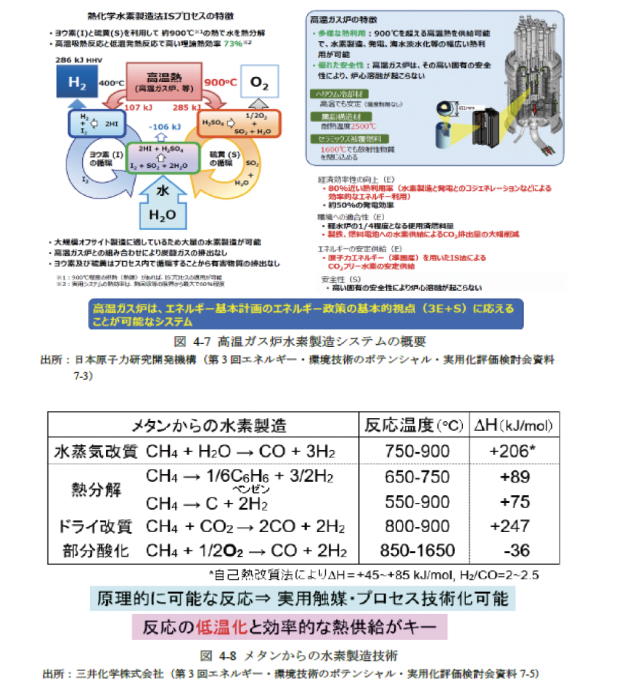

水電解以外の革新技術の位置付けにある技術として、 IS プロセス、メタンからの水素製造新技術、人工光合成などが挙げられます。ここでは、メタンからの水素製造新技術は、既に商用化が進んでいる水蒸気改質に加えて、熱分解、水素を副生するベンゼン生産、ドライ改質、部分酸化などを挙げることができますが、いずれも反応の低温化や高温での水素分離技術など、現在実現できていない技術の確立が強く求められています。

IS プロセスは、高温ガス炉水素製造システムの一部として開発が進められています。

(出典)経済産業省・文部科学省「エネルギー・環境技術のポテンシャル・実用化評価検討会報告書」(2019 年)

参考資料10:

(出典)総合資源エネルギー調査会 アンモニア等脱炭素燃料政策小委員会合同会議 資料1

参考資料11:

(出典)原子力委員会「原子力利用に関する基本的考え方 参考資料」(2023 年)

参考資料12:

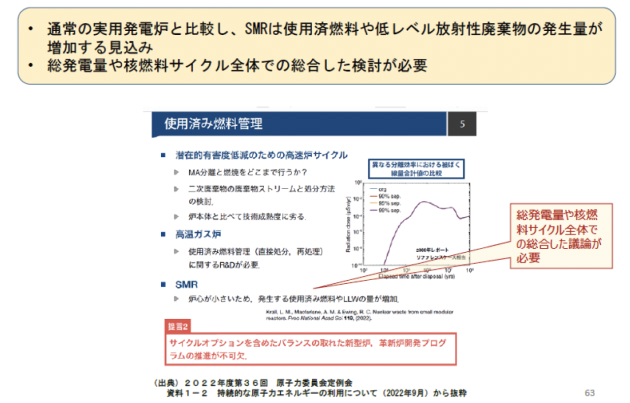

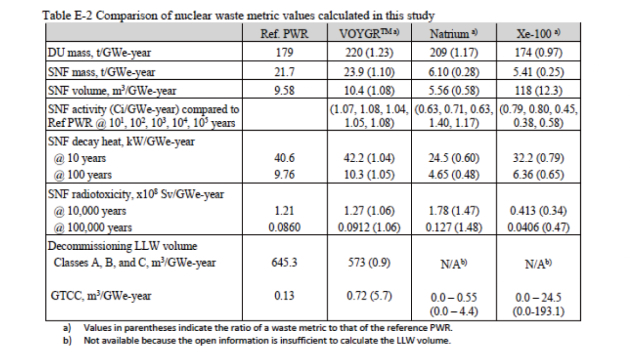

以下の資料に、米国で開発されている小型軽水炉(VOYGR)、ナトリウム冷却高速炉(Natrium)、高温ガス炉(Xe-100)の使用済燃料から発生する放射性廃棄物の量(SNF mass,t/GWe-year)と体積(SNF volume, ㎥/GWe-year)が記載されています( 2行目、 3行目を参照してください)。

(出典)USDOE, Nuclear Waste Attributes of SMRs Scheduled for Near-Term Deployment,

ANL/NSE-22/98, Rev.1 November 18, 2022

参考資料13:

我が国においては、2022 年11 月に「カーボンニュートラルやエネルギー安全保障の実現に向けた革新炉開発の技術ロードマップ(骨子案)」が取りまとめられ、実証炉運転開始の時期が想定されています。

小型軽水炉は従来の軽水炉技術を活用しているため、技術成熟度は高く、2030 年代前半での運転開始を、高温ガス炉は2030 年代半ばの運転開始を、高速炉は2040 年頃に実証炉建設に着工し2040 年代半ば頃からの運転開始を目指しています。

ただし、いずれも「実際に建設を行う場合の運転開始時期等は立地地域の理解確保を前提に」とあり、このロードマップの達成に当たっては、「技術的課題に加えて社会的課題が解決されること」が前提となっています。

今後は実際にロードマップを達成するためには、社会的課題の解決や事業者と規制側との対話の推進などについても、運転開始時期から逆算して「いつまでに何を達成するべき」というマイルストーンを設定し、適当な頻度で進捗を見直すことが重要であると考えます。

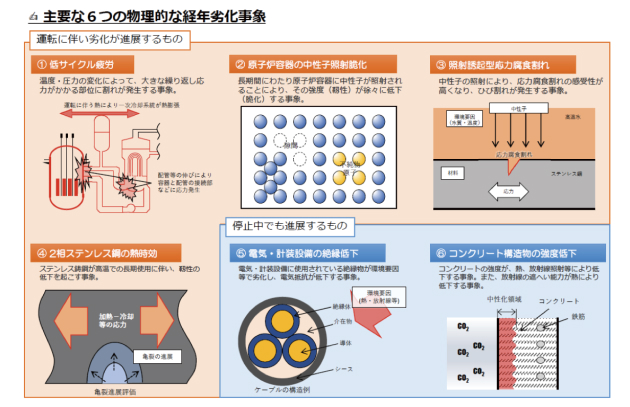

トピック3:原子炉の長期利用に向けた経年劣化評価手法の開発

参考資料14:

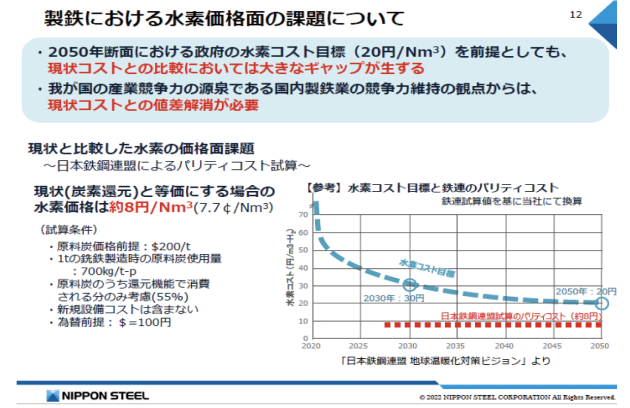

高経年化技術評価書の内容

(出典)第50回原子力委員会 資料第2号 原子力規制庁「高経年化した発電用原子炉に関する安全規制の検討(第5回)」(2022年)

参考資料15:

主要な6つの物理的な経年劣化事象

(出典)原子力規制委員会「運転開始から長期間経過した発電用原子炉の安全性を確保するための規制制度の全体像について」

参考資料16:

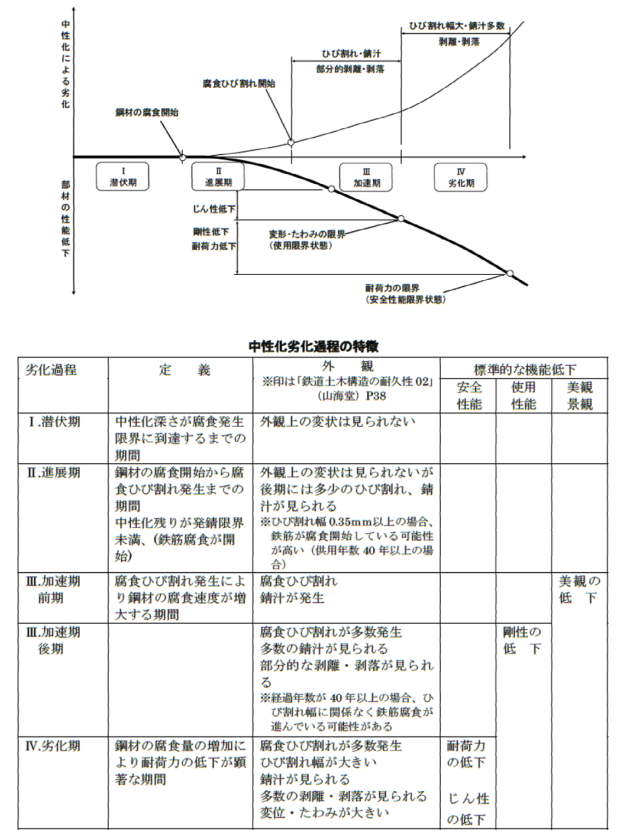

コンクリートの劣化要因別劣化過程の特徴(中性化)

(出典)農林水産省 農業水利施設の機能保全の手引き(参考資料編)

参考資料17:

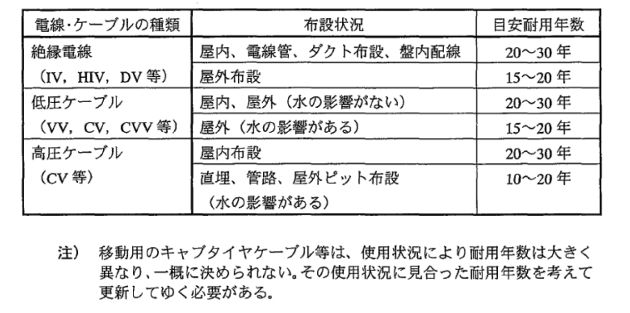

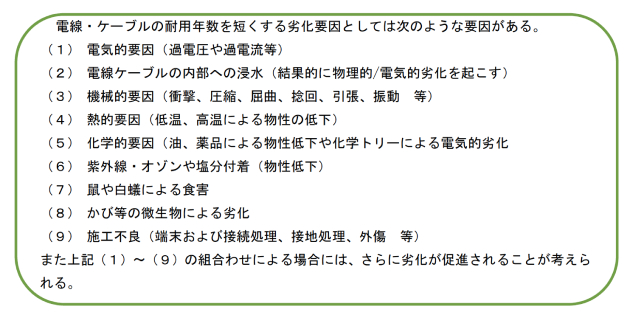

(出典)一般社団法人日本電線工業会 絶縁電線専門委員会 技術資料「電線・ケーブルの耐用年数について」

参考資料18:

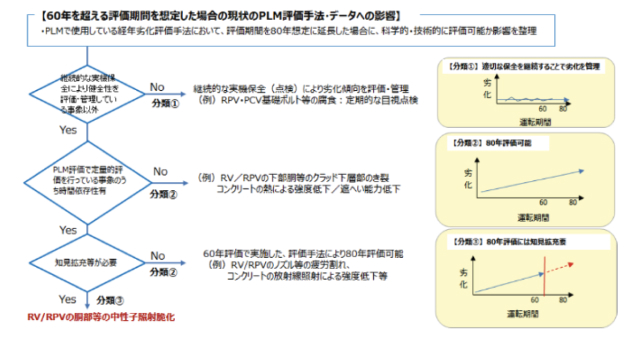

60年を超える評価期間を想定した場合の現状のPLM 評価3手法・データへの影響

(出典)ATENA「安全な長期運転に向けた経年劣化に関する知見拡充レポート」(2022 年)

参考資料19:

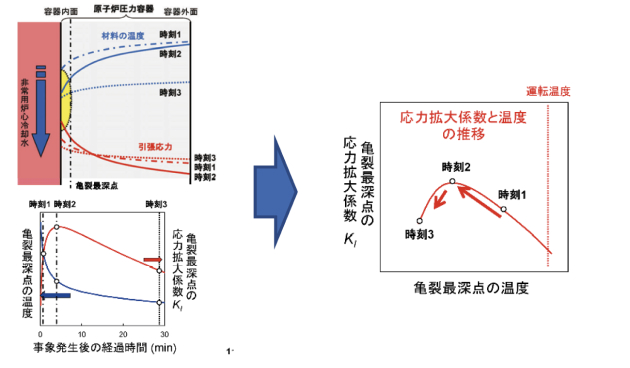

加圧熱衝撃(PTS)時の応力拡大係数

(出典)第19 回原子力委員会資料第1 号 原子力機構「原子炉圧力容器の健全性評価について-現行手法と確率論的手法-」 (2023 年)を基に作成

トピック4:高線量を克服する廃炉に向けた技術開発

参考資料20:

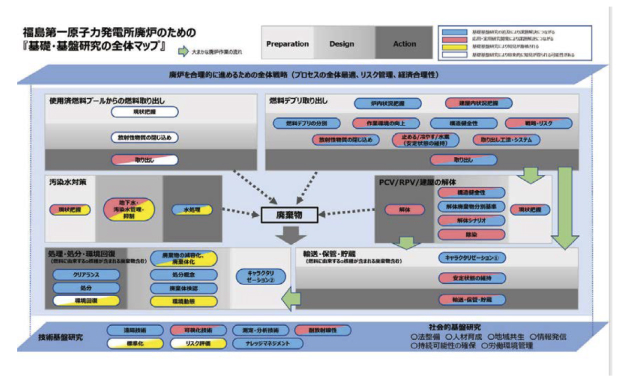

基礎・基盤研究の全体マップ

(出典)廃炉環境国際共同研究センターウェブサイト

参考資料21:

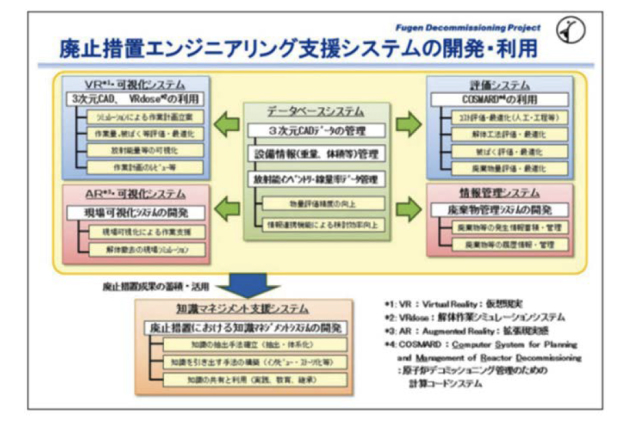

原子力機構の廃止措置エンジニアリング支援システム

(出典)原子力機構「既存技術の改良・高度化 廃止措置エンジニアリング支援システム」

トピック5:核変換による使用済燃料の有害度低減への挑戦

参考資料22:

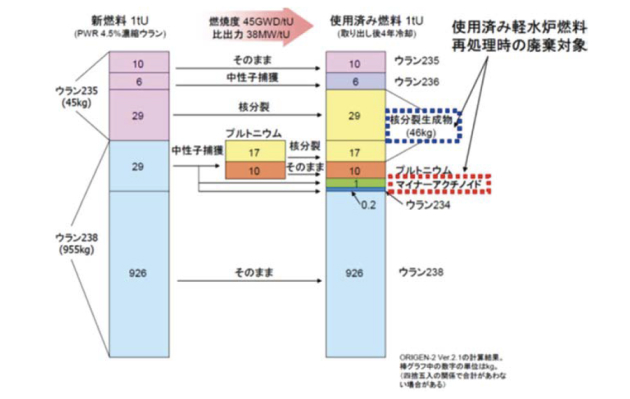

原子炉燃料の燃焼による組成の変化

(出典)原子力機構「分離変換技術の目的(2021 年6 月)」

参考資料23:

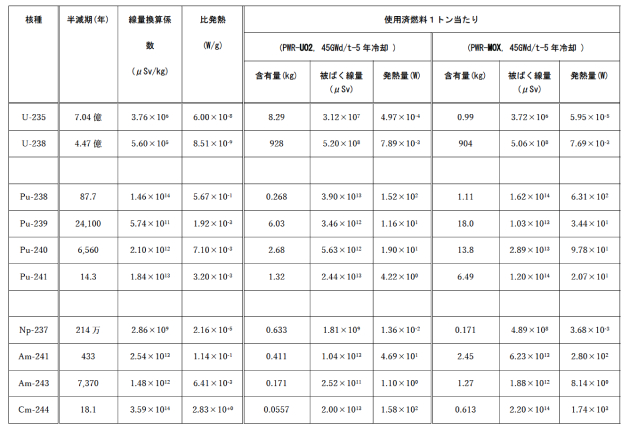

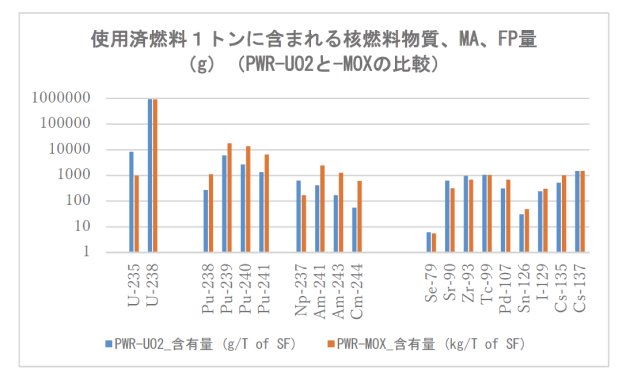

使用済軽水炉燃料1トン当たりに含まれる核燃料物質、MA、長半減期FPの量、被ばく線量、発熱量

(出典)使用済燃料の核種組成:安藤、高野;「使用済軽水炉燃料の核種組成評価」JAERI-Research 99-004(1999.2)より引用

(出典)使用済燃料の核種組成:安藤、高野;「使用済軽水炉燃料の核種組成評価」JAERI-Research 99-004 (1999.2)より引用

参考資料24:

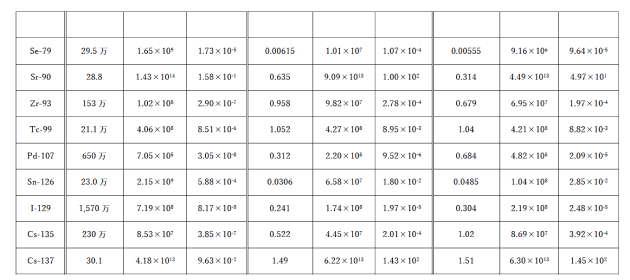

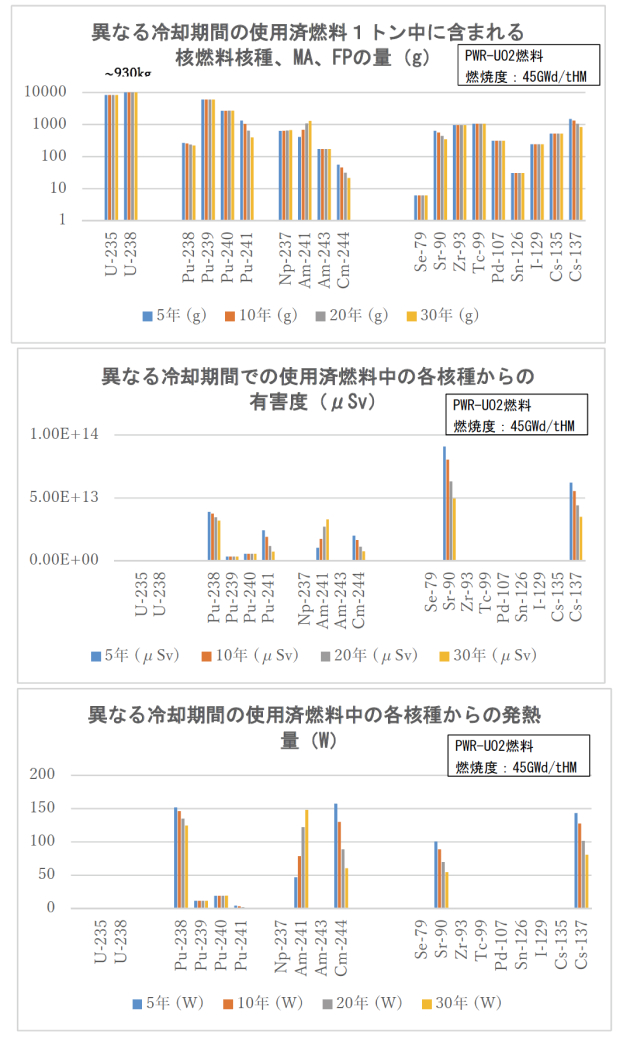

異なる冷却期間の使用済燃料1 トン中に含まれる核燃料核種、MA、FPの量(g)、各核種からの被ばく線量(μSv)、発熱量(W)

(出典)使用済燃料の核種組成:安藤、高野;「使用済軽水炉燃料の核種組成評価」JAERI-Research 99-004 (1999.2)より引用

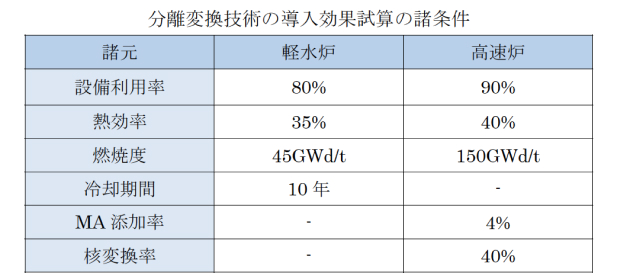

参考資料25:

※上記条件の下計算すると、軽水炉からの年間MA 発生量が28.6kg、高速炉による年間MA 変換量が87.6kg と評価される。

(出典)一般社団法人日本原子力学会「分離変換技術総論」(2016 年)に基づき作成

参考資料26:

・バタイユ法

1991年に「放射性廃棄物管理の研究に関する法律」(バタイユ議員が中心となり制定したためバタイユ法とも呼ばれる。)が制定され、放射性廃棄物の管理について長寿命放射性核種の分離・核変換を含む三つの方策について研究を行うことを規定しています。2004年と2012年に研究を評価した報告書では、「分離変換は限られた核種のみ可能で、地層処分の必要性をなくすことができず、分離変換の過程で地層処分の必要な廃棄物を生み出す。また、長寿命FP の核変換の研究は中断し、MA の中でもアメリシウムのみの分離変換に関する研究を継続する。」旨を決定しています。

・フランス原子力安全局(ASN)の意見書

バタイユ法の枠内で実施された高レベル・長寿命放射性廃棄物の管理研究等に対して、フランス原子力安全局(ASN)から、「分離変換の技術的実現可能性については確立されておらず、発生した長半減期の放射性廃棄物すべてを処理することはできず、他の解決策が必要。」との意見が出されています。

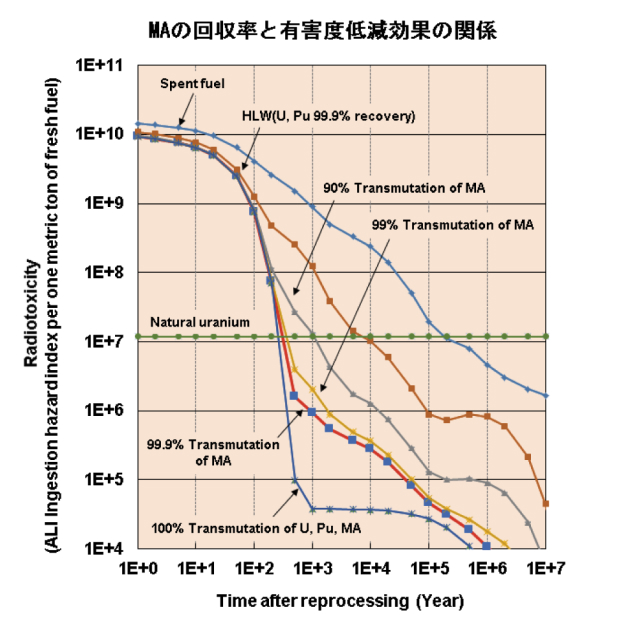

参考資料27:

(出典)原子力機構による「潜在的放射性毒性(潜在的有害度)評価のためのデータベース」(https://nsec.jaea.go.jp/ndre/ndre3/trans/publication1.html)に基づき、内閣府が作成

参考資料28:

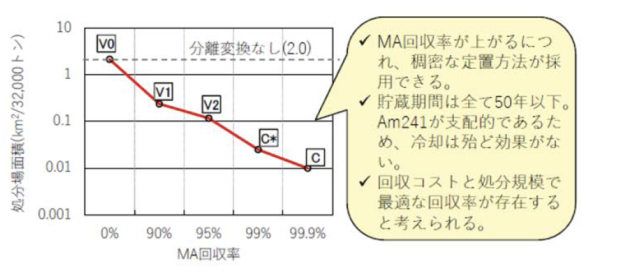

MA の回収率と必要となる廃棄物処分場面積の関係

(出典)原子力機構

トピック6:経済・社会活動を支える放射線による内部透視技術開発

参考資料29:

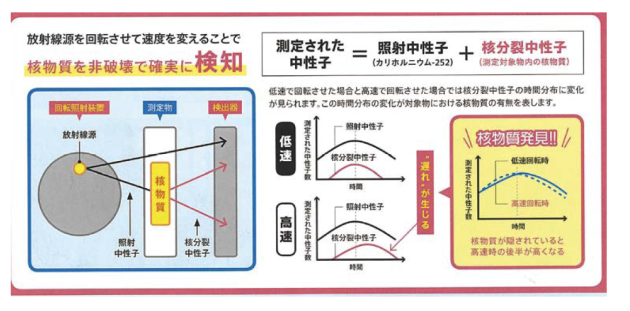

放射性物質を正確に検知するシステム

(出典)未来へげんき Gen-Ki Vol.64 2022 (原子力機構広報誌)

参考資料30:

放射性同位元素等の規制に関する法律 抜粋

(使用の届出)

第三条の二 前条第一項の放射性同位元素以外の放射性同位元素の使用をしようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、 次の事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。ただし、表示付認証機器の使用をする者(当該表示付認証機器に係る認証 条件に従つた使用、保管及び運搬をするものに限る。)及び表示付特定認証機器の使用を する者については、この限りでない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 放射性同位元素の種類、密封の有無及び数量

三 使用の目的及び方法

四 使用の場所

五 貯蔵施設の位置、構造、設備及び貯蔵能力

2 前項本文の届出をした者(以下「届出使用者」という。)は、同項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

(使用施設等の変更)

第十条

6 許可使用者は、使用の目的、密封の有無等に応じて政令で定める数量以下の放射性同位元素又は政令で定める放射線発生装置を、非破壊検査その他政令で定める目的のため一時的に使用をする場合において、第三条第二項第四号に掲げる事項を変更しようとするときには、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 抜粋(許可使用に係る使用場所の一時的変更の届出)

第九条

2 法第十条第六項に規定する政令で定める放射線発生装置は、次の各号に掲げるものとし、同項に規定する政令で定める放射線発生装置の使用の目的は、それぞれ当該各号に定めるものとする。

一 直線加速装置(原子力規制委員会が定めるエネルギーを超えるエネルギーを有する放射線を発生しないものに限る。) 橋梁又は橋脚の非破壊検査

二 ベータトロン(原子力規制委員会が定めるエネルギーを超えるエネルギーを有する放射線を発生しないものに限る。) 非破壊検査のうち原子力規制委員会が定めるもの

三 コッククロフト・ワルトン型加速装置(原子力規制委員会が定めるエネルギーを超えるエネルギーを有する放射線を発生しないものに限る。) 地下検層

トピック7:原子力利用に関する社会科学の側面からの研究

参考資料31:

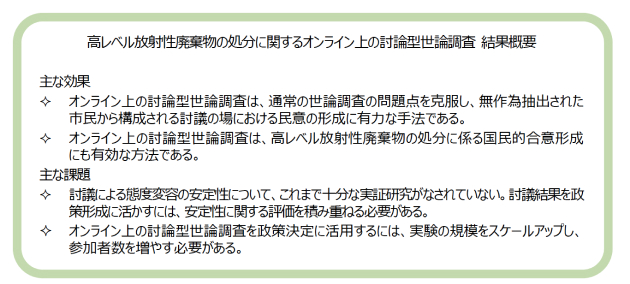

オンライン上の討論型世論調査の主な効果・課題

(出典)日本学術会議 社会学委員会討論型世論調査分科会「高レベル放射性廃棄物の処分をテーマとしたWeb 上の討論型世論調査」

- Plant Life Management 評価:長期間運転することを想定した高経年化技術評価。

| < 前の項目に戻る | 目次に戻る | 次の項目に進む > |