第7章 放射線・放射性同位元素の利用の展開

7-1 放射線利用に関する基本的考え方と全体概要

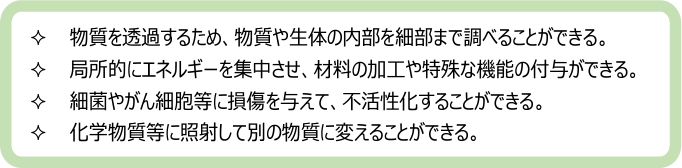

放射線は生体組織に対して過度に照射すると有害な影響をもたらしますが、図 7-1に示すような特性を有しています。これらの性質を産業や医療、学術研究等に幅広く活用することにより、国民生活の水準向上等に大きく貢献しています。

放射線には、アルファ線(α線)、ベータ線(β線)、ガンマ線(γ線)、エックス線(X線)、中性子線、重粒子線等の様々な種類があり、それぞれ異なる性質を持ちます。また、放射線を発生する装置やものは、RI、加速器、原子炉等の様々あります。医療機関、研究機関、教育機関、民間企業等では、利用目的や手段に応じてこれらを適切に使い分けています。

放射線発生装置等の研究開発の進展により放射線・RIの利用範囲は広がりをみせており、分野間連携を促進し、国や大学、研究機関、民間企業が連携してオールジャパン体制で取り組んでいくことが今後更に求められています。(1)放射線利用に関する基本的考え方

放射線は生体組織に対して過度に照射すると有害な影響をもたらしますが、図 7-1に示すような特性を有しています。これらの性質を産業や医療、学術研究等に幅広く活用することにより、国民生活の水準向上等に大きく貢献しています。

図7-1 放射線の特性

(出典)内閣府作成

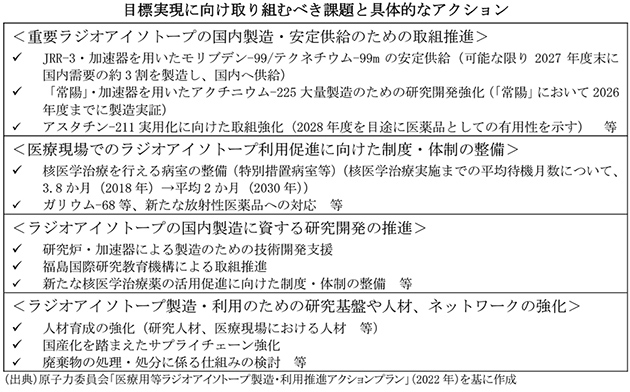

原子力委員会の「基本的考え方」では、放射線・RIが幅広い分野で活用されており社会基盤を支える重要な技術となっていること、今後も更に国民の福祉や生活の質の向上、社会基盤の維持向上とともに、環境問題や食糧問題等の地球規模の課題の解決に資するため、より一層推進していくことが示されています。また、2021年6月に閣議決定された「成長戦略フォローアップ」では、最先端技術の研究開発を加速するため、試験研究炉等を使用したRIの製造に取り組むことが示されました。このような状況を踏まえ、2021年11月から、原子力委員会の下に設置された「医療用等ラジオアイソトープ製造・利用専門部会」で医療用を始めとするRIの製造・利用推進に係る検討が進められ、2022年5月に制定されたアクションプランでは、今後10年以内に実現すべき四つの目標と、それに向けたアクションプランが提示されました。

コラム ~医療用等ラジオアイソトープ製造・利用推進アクションプラン~~

放射性同位元素(RI)は医療分野や工業・農業分野等における活用が進められていますが、特に医療分野では、RIを用いた診断や治療を通して、我が国の医療体制を充実し、国民の福祉向上に貢献することが重要です。また、高い経済効果が見込まれることから、諸外国において医療用RIの製造や利用のための研究を国策として強化する動きが見られています。

一方で、我が国では現在は多くを輸入に依存している医療用RI及び重要RIの国産化を実現するために、原子力委員会の医療用等ラジオアイソトープ製造・利用専門部会は2022年5月に、「医療用等ラジオアイソトープ製造・利用推進アクションプラン」を取りまとめました。アクションプランでは、今後10年間に実現すべき目標として、「モリブデン-99/テクネチウム-99mの一部国産化による安定的な核医学診断体制の構築」、「国産RIによる核医学治療の患者への提供」、「核医学治療の医療現場での普及」、「核医学分野を中心としたラジオアイソトープ関連分野を我が国の『強み』へ」の4点を挙げています。

さらに、この目標に照らして取り組むべき4つの事項に関して、具体的なアクションが整理されています。本アクションプランに基づく取組を推進するためには、関係省庁、国立研究開発法人、大学、学協会、関係公益法人、企業等が連携して取り組むことが必要不可欠であり、国以外のステークホルダーに対し期待される取組についても提言されています。本アクションプランは、2022年に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2022」(骨太方針2022)、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画・フォローアップ」、「統合イノベーション戦略」及び2023年3月に閣議決定された「がん対策推進基本計画(第4期)」においても、その重要性が記載されました。

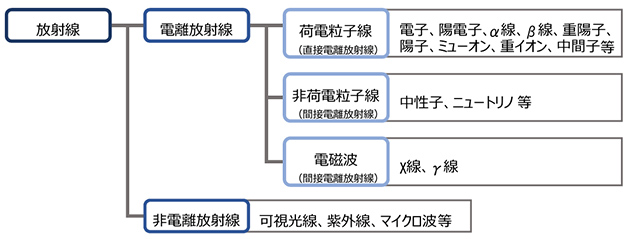

(2)放射線の種類

放射線には、電離放射線と非電離放射線の二種類があります。電離放射線は、原子や分子から電子を引き離しイオン化(電離)する能力を持ちます。電離放射線には、α線、β線及び陽子線のように電荷を持った粒子線や、中性子線のような電荷を持たない粒子線、X線やγ線のような電磁波等、様々な種類があります。一方、非電離放射線は、電離放射線のような相互作用をしない可視光線やマイクロ波等です。一般的に、放射線というと電離放射線を指します(図 7-2)。

多くの放射線は、物質に当たるときや物質中を透過するとき、物質の分子や原子と相互作用します。その相互作用は放射線の種類によって異なり、例えば、X 線は物質を通り抜ける能力が高い、α線は物質内部で止まる際に局所的・集中的にエネルギーを与える、といった特徴があります。このような特徴を生かし、様々な放射線利用が行われています。

図7-2 放射線の種類

(出典)地人書館 中村尚司著「放射線物理と加速器安全の工学」(1995年)、環境省「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料 令和3年度版」(2022年)等に基づき作成

(3)放射線源とその供給

放射線を発生する装置やものには、RI、加速器、原子炉等、様々あり、それらから得られる放射線の種類にも特徴があります。これらを目的や手段に応じて使い分けて、効果的に放射線利用が行われています。

① 放射性同位元素(RI)

RIは、それ自体が放射線源となります。RIは原子核が不安定であるため、より安定な状態に移行しようとして別の原子に変わる放射性崩壊を起こし、その際に放出される放射線(α線、β線、γ線、中性子線)が利用されています。天然に存在するRIの利用は効率が低いため、原子炉や加速器を用いてRIを人工的に製造しています。

原子炉でのRI製造は、原子核の核分裂反応あるいは中性子を吸収する反応により行われます。我が国でRI製造・供給を行うことのできる原子炉(研究炉)は、過去にJRR-31、材料試験炉(JMTR2)、京都大学研究用原子炉(KUR3)の3基ありました。このうち、JMTRは新規制基準対応のための耐震工事費用等を勘案し廃止が決定されましたが、KURは2017年に、JRR-3は2021年2月にそれぞれ運転再開しました4。運転を再開したJRR-3では、モリブデン99(Mo-99)製造試験が実施されています。原子力機構の高速実験炉「常陽」についても、運転再開後のRI製造への利用に向けた取組が、「医療用等ラジオアイソトープ製造・利用推進アクションプラン」で示されています。

加速器でのRI製造は、加速された荷電粒子(陽子、α線等)をいろいろな試料に照射することにより行われます。国立研究開発法人理化学研究所(以下「理化学研究所」という。)のRIビームファクトリーでは、様々な加速器を用いたRI製造が行われており、公益社団法人日本アイソトープ協会を通じて国内の大学や研究機関に頒布されています。

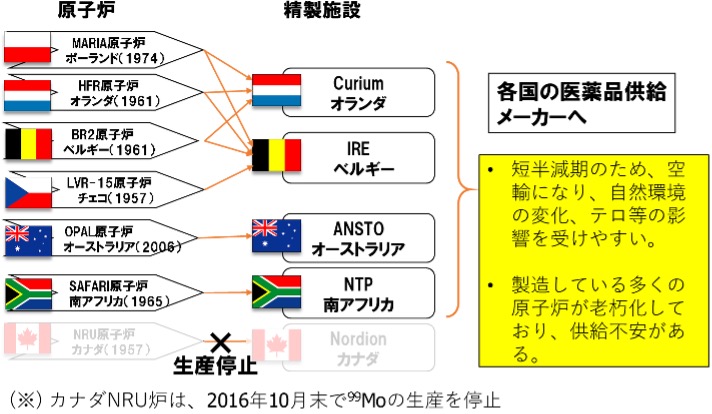

我が国では、主要なRI医薬品のテクネチウム99m(Tc-99m)の原料であるモリブデン99(Mo-99)の全量を海外から輸入しており、製造に用いられる研究炉の老朽化や故障、供給元からの輸送トラブル等の課題を抱えており、製品の欠品など供給が不安定な状況です(図 7-3)。そのため、研究機関や民間企業において、原子炉や加速器によるMo-99の国内製造に向けた取組が進められています。

「医療用等ラジオアイソトープ製造・利用推進アクションプラン」においては、重要RIの国内原子炉や加速器等を活用した製造や研究開発の取組の強化が示されています。

図7-3 Mo-99のサプライチェーン

(出典)第18回原子力委員会資料第1号 公益社団法人日本アイソトープ協会 北岡 麻美「医療用RIの需要と供給をめぐる状況について」(2021年)

供給されるRIの形態には、容器に密封されたRI(密封RI)と、密封されていないRI(非密封RI)の二つがあります。密封RIは民間企業への供給量が特に多く、非破壊検査や計測等の装置、医療機器や衛生材料の滅菌等に使用されています。また、非密封RIは教育機関を中心に供給されており、分子生物学等の研究分野において、地表の物質の移動現象や動植物等の生体内における元素の移動現象を追跡できる、感度の高いトレーサーとして利用されています。

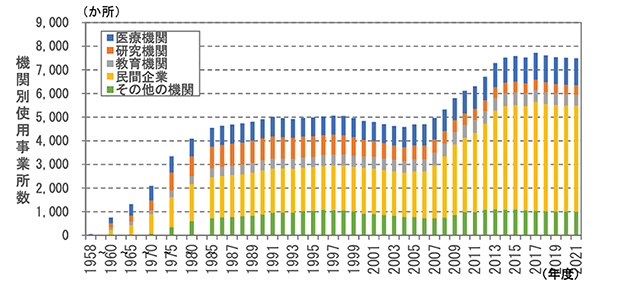

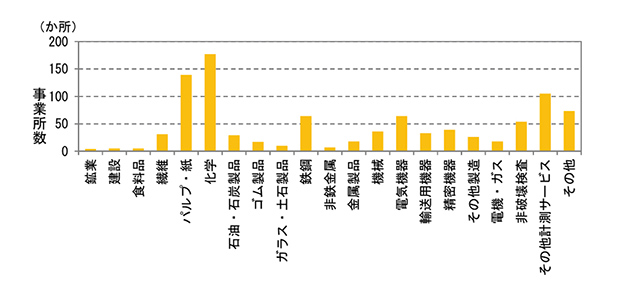

RIを使用する事業所は2022年3月末時点で7,493か所あり、機関別に見ると、民間企業が4,486か所、医療機関が1,143か所、研究機関が400か所、教育機関が468か所、その他の機関が996か所です(図 7-4)。民間企業では、化学工業、パルプ・紙製造業、鉄鋼業、電気機器製造業を始めとして、幅広い業種において使用されています(図 7-5)。

図7-4 RI を使用する事業所数の推移

(出典)原子力規制委員会「規制の現状 表2機関別使用事業所数の推移」に基づき作成

図7-5 RI を使用する民間企業の業種別事業所数(2019 年3 月末時点)

(出典)公益社団法人日本アイソトープ協会「放射線利用統計2019(第3版)」に基づき作成

② 原子炉

原子炉では、RI製造以外にも、核分裂の際に放出される中性子が利用できます。研究炉では、中性子をビームとして炉心から取り出し、学術研究のほか、前述したRI製造に加え、医療にも利用されています。KURでは、炉心から取り出された中性子を利用した脳腫瘍、頭頸部腫瘍等のホウ素中性子捕捉療法(BNCT5)が行われてきました。この成果を踏まえて、大阪医科薬科大学、総合南東北病院の二つの医療機関において、小型加速器によるBNCTの保険診療が開始されています。これにより、KURを使用したBNCTの臨床試験は終了しました。

③ 加速器

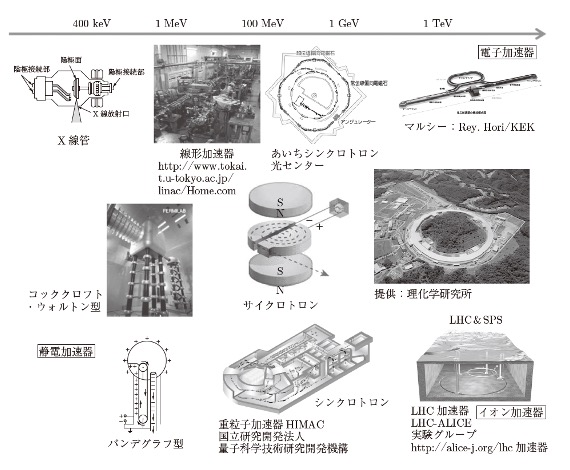

加速器は、RI製造以外にも、電子、陽子、炭素原子核等の粒子を光の速度近くまで加速して、エネルギーの高い電子線、陽子線、重粒子線の状態で取り出すことができます。粒子を加速する形状により、直線的に加速する線形加速器と、円軌道を描かせながら次第に加速する円形加速器の2種類に大別されます。例えば、円形加速器では、電子の加速により、様々な波長の電磁波が含まれる放射光を発生させることができます。放射光から、目的に応じて特定の波長の電磁波を取り出し、タンパク質の構造解析等に利用されています。

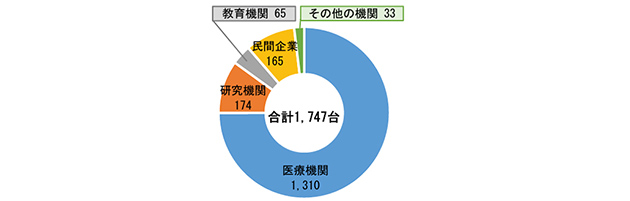

放射性同位元素等規制法の許可を受けて使用されている加速器(放射線発生装置)は、2019年3月末時点で1,747台です(図 7-6)。このうち1,310台は医療機関に設置され、がん治療等に利用されています。また、教育機関、研究機関、民間企業等でも利用されています。そのほか、放射性同位元素等規制法の規制対象とならない低エネルギー電子加速器、イオン注入装置等も民間企業等に多数導入され、コーティング、殺菌・滅菌や半導体製造等幅広く利用されています。

なお、中性子源として用いる加速器には持ち運び不可能な大規模な装置が必要ですが、X線や電子線を発生する加速器は小型化・軽量化が進められ、非破壊検査等、利用対象が広がっています。

図7-6 放射線発生装置の使用許可台数(2019年3月末時点)

(出典)公益社団法人日本アイソトープ協会「放射線利用統計2019(第3版)」に基づき作成

図7-7 加速器のエネルギーと種類

(出典)「放射線生物学」(丸善出版)

④ その他(X線発生装置、レーザー発振器)

X線発生装置では、陰極と陽極の間に高電圧をかけ、陰極から出た熱電子が高速で陽極とぶつかったときにX線が発生します。X線は、レントゲンや非破壊検査等に利用されています。

レーザー発振器は、気体や固体の原子の電子エネルギーを変化させて取り出した光を増幅し、ほぼ単一の波長の電磁波であるレーザー光として発振します。指向性が優れている、エネルギー密度が高いなどの理由から、レーザー溶接や歯の治療等に利用されています(図 7-8)。

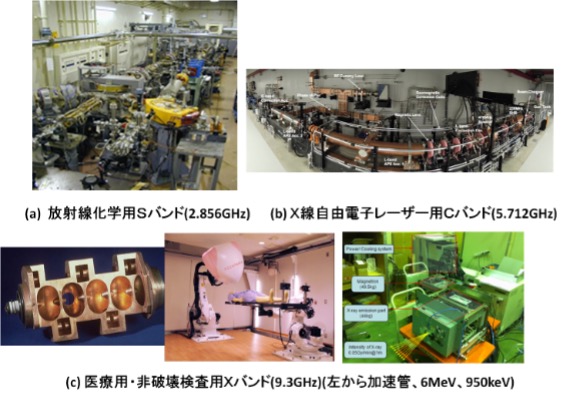

図7-8 代表的な電子リニアックシステム

(出典)「原子力・量子・核融合事典 第IV分冊 量子ビームと放射線医療」(丸善出版)

- Japan Research Reactor No.3

- Japan Materials Testing Reactor

- Kyoto University Research Reactor

- 2022年4月、京都大学は、2026年5月までにKURの運転を終了すると発表。

- Boron Neutron Capture Therapy

| < 前の項目に戻る | 目次に戻る | 次の項目に進む > |