6-3 現世代の責任による放射性廃棄物処分の着実な実施

全ての人間の活動は廃棄物を生み出します。原子力発電所、核燃料サイクル施設、大学、研究施設、医療機関等における原子力のエネルギー利用や放射線利用、施設の廃止措置等においても、廃棄物が発生します。これらの廃棄物には放射性物質を含むものがあり、放射性廃棄物と呼ばれます。人間の生活環境に有意な影響を与えないように放射性廃棄物を処分することは、原子力利用に関する活動の一部として重要です。今般原子力委員会が改定した「原子力利用に関する基本的考え方」では、基本目標として、「放射性廃棄物は、現世代が享受した原子力による便益の代償として実際に存在していることに鑑み、現世代の責任として、原子力関係事業者等は、その処理・処分を着実に進める。また、処分場確保に向けて、発生者責任の原則の下、原子力関係事業者等の取組が着実に進むよう、国としても関与していくべきである。」としています。原子力利用による便益を享受し放射性廃棄物を発生させた現世代の責任として、将来世代に負担を先送りしないという認識の下で、放射性廃棄物の処分が着実に進められています。

(1)放射性廃棄物の処分の概要と安全確保

① 放射性廃棄物の処分の概要

放射性廃棄物の処分に当たっては、原子力利用による便益を享受し放射性廃棄物を発生させた現世代の責任として、その処分を確実に進め、将来世代に負担を先送りしないとの認識を持つことが必要です。IAEAの安全要件では、放射性廃棄物の発生は可能な限り抑制することとされており、廃棄物発生の低減、当初意図されたとおりの品目の再使用、材料のリサイクル、そして最終的に放射性廃棄物として処分する、という順序で検討されます。

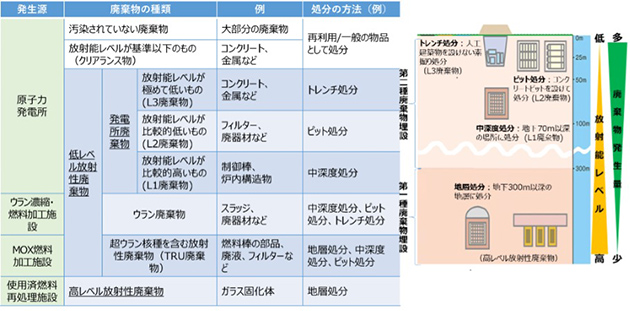

我が国でも、最終的に処分する放射性廃棄物について、含まれる放射性核種の種類と量に応じて適切に区分した上で処分するという方針の下で、必要な安全規制等の枠組みの整備が進められています(図 6-17)。放射性廃棄物は、高レベル放射性廃棄物と低レベル放射性廃棄物に大別され、それぞれの性質に応じた取組が進められています。また、放射線による障害の防止のための措置を必要としない放射能濃度のものについては、再利用又は一般の産業廃棄物として取り扱うことができる「クリアランス制度」の運用も行われています。

② 放射性廃棄物の処分の安全確保

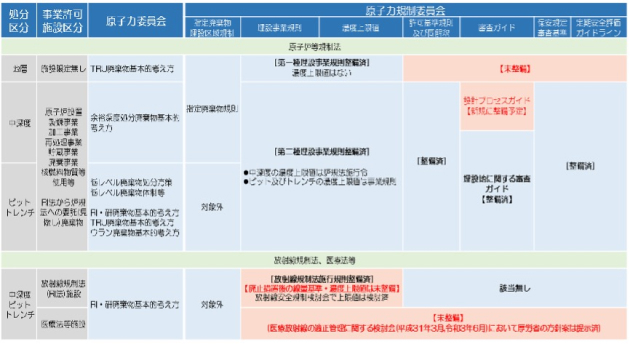

我が国では、放射性廃棄物の処分事業を行おうとする者は、埋設の種類(表6-5)ごとに原子力規制委員会の許可を受ける必要があります。許可を受けるに当たり、廃棄する核燃料物質又は核燃料物質によって汚染されたものの性状及び量、廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備並びに廃棄の方法を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならないとされています。

図6-17 放射性廃棄物の種類と処分方法

(注) TRU廃棄物とは、超ウラン核種(原子番号92のウランよりも原子番号が大きい元素)を含む放射性廃棄物

(出典)第43回原子力委員会資料第2号 内閣府「低レベル放射性廃棄物等の処理・処分を巡る動向等について」(2021年)、一般社団法人日本原子力文化財団「原子力・エネルギー図面集」等に基づき作成

表6-5 放射性廃棄物の埋設の種類 埋設の区分 概要 具体的な処分方法 第一種

廃棄物埋設人の健康に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして政令で定める基準を超える放射性廃棄物を、埋設の方法により最終処分すること 地層処分 第二種

廃棄物埋設第一種廃棄物埋設に該当しない放射性廃棄物を、埋設の方法により最終処分すること 中深度処分、ピット処分、トレンチ処分 (出典)「原子炉等規制法」等に基づき作成

原子力規制委員会は、許可を与えるに当たり、①その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること、②廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備が核燃料物質又は核燃料物質によって汚染されたものによる災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するもの及び廃棄物埋設施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであることを審査します。

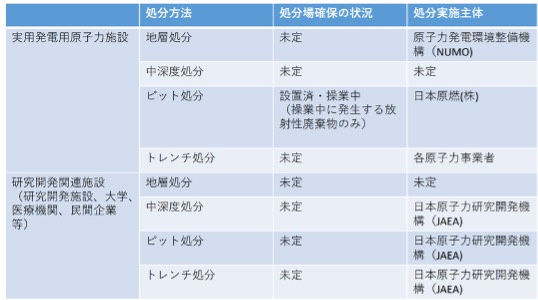

なお、現在処分場が設置され、操業している放射性廃棄物の処分場は、実用発電用原子力施設の操業中に発生した低レベル放射性廃棄物を処分する日本原燃の浅地中ピット処分場だけです。処分場確保の状況や実施主体は「表 6-6 我が国における処分場確保の状況」のとおりとなっており、制度等の状況は「表 6-7 放射性廃棄物等に係る制度状況」のとおりとなっています。

表6-6 我が国における処分場確保の状況

(注)なお、研究施設等廃棄物のうち、一般的な地下利用に対して十分に余裕を持った深度(地表から50メートル以深)に処分する方法による処分(余裕深度処分22)が必要となる廃棄物については、今後の原子力利用の進捗等を踏まえつつ、その取り扱いについて検討を進める。(「埋設処分業務の実施に関する基本方針」(2008年))

(出典)第3回原子力委員会資料1-2号 内閣府「原子力利用に関する基本的考え方 参考資料」(2023年)

表6-7 放射性廃棄物等に係る制度状況

(出典)内閣府作成

(2)高レベル放射性廃棄物の処理・処分に関する取組と現状

① 高レベル放射性廃棄物の発生・処理・保管

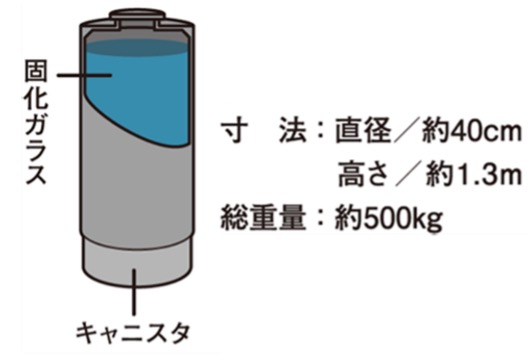

図6-18 ガラス固化体の例

(出典)資源エネルギー庁「高レベル放射性廃棄物」に基づき作成

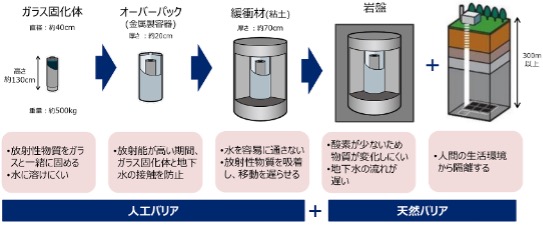

原子炉を稼働させると使用済燃料が発生します。この使用済燃料を再処理することで生じる放射能レベルの非常に高い廃液は、ガラス原料と混ぜて溶融し、キャニスタと呼ばれるステンレス製の容器に注入した後、冷却し固体化します。出来上がったガラス固化体と呼ばれる高レベル放射性廃棄物(図 6-18)は、最初、強い放射線を発し、製造直後の表面温度が200℃を超えるため、発熱量が十分小さくなるまで専用の貯蔵施設で30年から50年間程度保管されます。

2023年2月末時点で、国内に保管されているガラス固化体は合計2,530本です(表 6-8)。このうち、日本原燃の高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターで保管されているガラス固化体は、我が国の原子力発電により生じた使用済燃料がフランス及び英国の施設において再処理された際に発生し、我が国に返還されたもの及び日本原燃の再処理施設で行われたアクティブ試験23の過程で製造されたものです。2016年10月末までに両国から合計1,830本が返還されており、今後、更に英国から約380本の返還が予定されています。

表6-8 高レベル放射性廃棄物(ガラス固化体)の保管量(2023年2月末時点) 施設名 2022年3月末時点の保管量(本) 2022年度内の発生量又は受入量(本) 2023年2月末時点の総保管量(本) 備考 原子力機構

東海再処理施設329 25 354 廃止措置の過程で、施設に貯蔵されている廃液の固化を順次実施中 日本原燃再処理事業所 再処理施設 346 0 346 アクティブ試験の過程で製造されたもの 高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター 1,830 0 1,830 (内訳)

フランスから返還:1,310本

英国から返還:520本合計 2,505 25 2,530 - (出典)原子力機構「再処理廃止措置技術開発センター(週報)」、日本原燃「再処理工場の運転情報(月報)」、日本原燃「高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターの運転情報(月報)」に基づき作成

② 高レベル放射性廃棄物の最終処分に向けた取組方針

「特定放射性廃棄物24の最終処分に関する法律」(平成12年法律第117号。以下「最終処分法」という。)により、高レベル放射性廃棄物及び一部の低レベル放射性廃棄物(地層処分対象TRU廃棄物)は、地下300m以上深い安定した地層中に最終処分(地層処分、図 6-19)することとされています。同法に基づき、最終処分事業の実施主体である原環機構が設立されるとともに、処分地の選定プロセスが定められました。また、2015年5月に「特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針」の改定が閣議決定され、国、原環機構、事業者、研究機関が適切な役割分担と相互の連携の下、国民の理解と協力を得ながら、責務を果たしていく方針が改めて示されました。

最終処分に必要な費用については、2000年以降、廃棄物発生者である電気事業者等から処分実施主体である原環機構へ納付され、その拠出金は、公益財団法人原子力環境整備促進・資金管理センターにより資金管理・運用されています。

図6-19 地層処分の仕組み

(出典)原環機構「高レベル放射性廃棄物の最終処分に関する対話型全国説明会説明資料」(2023年)

③ 高レベル放射性廃棄物の最終処分事業を推進するための取組

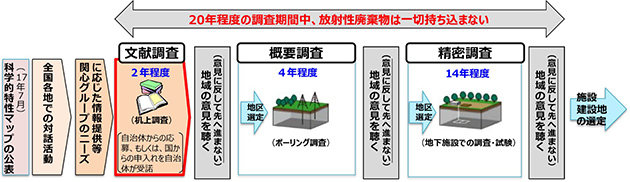

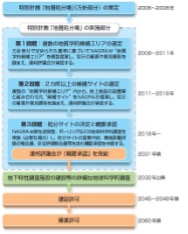

高レベル放射性廃棄物の処分地選定に当たっては、既存の文献により過去の火山活動の履歴等を調査する「文献調査」、ボーリング等により地上から地下の状況を調査する「概要調査」、地上からに加え地下施設を設置した上で地下環境を詳細に調査する「精密調査」といった段階的な調査を行うことが最終処分法により定められています(図6-20)。

図6-20 処分地選定のプロセス

(出典)第21回総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会原子力小委員会資料3 資源エネルギー庁「原子力政策の課題と対応について」(2021年)

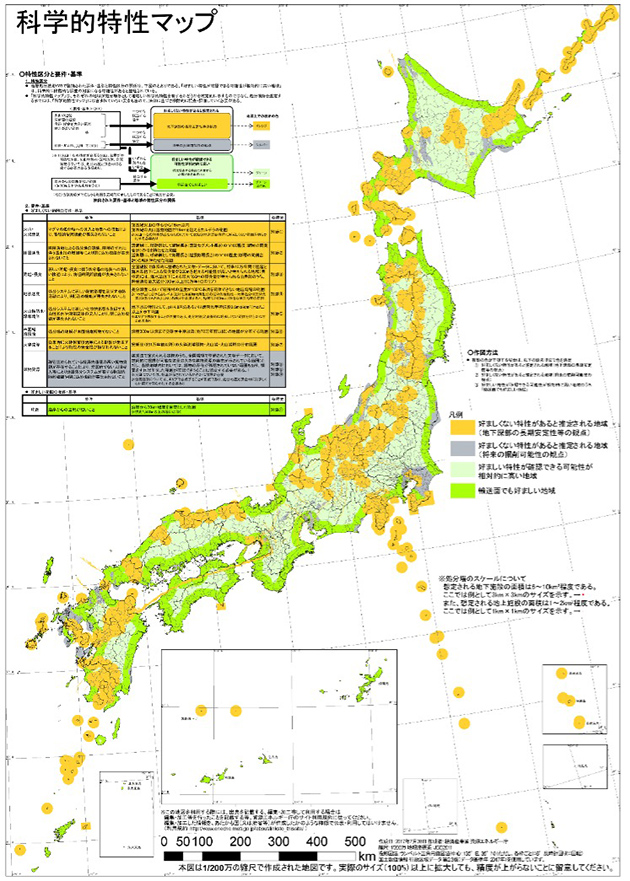

経済産業省は2017年7月に、地層処分の仕組みや日本の地質環境等について理解を深めていただくため、客観的なデータに基づいて、火山や断層といった地層処分に関して考慮すべき科学的特性を4色の色で塗り分けた「科学的特性マップ」(図 6‑21)を公表しました。科学的特性マップの公表以降、経済産業省及び原環機構によって対話型全国説明会が実施されています。こうした活動の結果、地層処分に関心を持ち、自主的に勉強や情報発信に取り組むグループ(NPOや経済団体等)が、2023年1月時点で、全国で約160団体にまで増えてきています。引き続き、対話活動を通じて、地域理解に取り組むとともに、全国のできるだけ多くの地域で事業について関心を持っていただき、文献調査を実施できるよう、全国での対話活動が継続されています25。

図6-21 科学的特性マップ

(出典)資源エネルギー庁「科学的特性マップ公表サイト」

このような中、北海道の寿都町、神恵内村において、文献調査が2020年11月から実施されており、原環機構は2021年3月に「NUMO寿都交流センター」及び「NUMO神恵内交流センター」を開設するとともに、同年4月から寿都町と神恵内村でそれぞれ「対話の場」を開催しています。「対話の場」では地層処分事業のリスクと安全対策、文献調査の進捗状況等について説明と対話を行っています。また、参加者の意向を最大限尊重するとともに、「対話の場」で頂いたご意見を踏まえて、勉強会や視察見学会の開催など、地層処分について、多くの住民の方に知っていただく機会を作りながら、着実に対話活動を行っています。

文献調査に関しては、今後の「文献調査報告書」の取りまとめについて放射性廃棄物ワーキンググループで審議され、技術的・専門的な意見を聞きながら、透明性のあるプロセスで丁寧に評価していくことが重要と認識すること、調査の実施主体である原環機構が、調査結果をどのように評価するかという考え方(文献調査段階の評価の考え方(案))を整理した上で、これについて、技術的・専門的な観点から、審議会で議論・評価を行い、審議会で議論した考え方に基づき、原環機構が「文献調査報告書」を取りまとめていくこと、議論の場は地層処分技術ワーキンググループとすること、メンバーは放射性廃棄物ワーキンググループの技術系専門家、関連学会26からの推薦・紹介、科学的特性マップの策定等に係るこれまでの議論に精通した専門家により構成すること、とされています。それを地層処分技術ワーキンググループで技術的・専門的な議論・評価の後、放射性廃棄物ワーキンググループが全体を議論・評価します。

原環機構は最終処分法で定められた要件、科学的特性マップの考え方、原子力規制委員会の「特定放射性廃棄物の最終処分における概要調査地区等の選定時に安全確保上少なくとも考慮されるべき事項」を踏まえて「文献調査段階の評価の考え方(案)」を取りまとめ、2022年11月、2023年1月、3月の地層処分技術ワーキンググループで「文献調査段階の評価の考え方(案)」を提示し審議が行われています。

我が国は、2023年2月10日に閣議決定された「GX実現に向けた基本方針」において、「最終処分の実現に向けた国主導での国民理解の促進や自治体等への主体的な働きかけを抜本強化するため、文献調査受け入れ自治体等に対する国を挙げての支援体制の構築、実施主体である原環機構の体制強化、国と関係自治体との協議の場の設置、関心地域への国からの段階的な申入れ等の具体化を進める。」との方針を示しています。また、原環機構は、2018年11月に「包括的技術報告:我が国における安全な地層処分の実現-適切なサイトの選定に向けたセーフティケースの構築-」(レビュー版)」を公表しました。その後、技術的な信頼性を確認するために、日本原子力学会特別専門委員会のレビューを受け、2021年2月にその結果を反映した改訂版を公表しました。さらに、2021年11月から2023年1月にわたりOECD/NEAによる国際レビューを受け、レビュー結果を取りまとめた報告書がOECD/NEAのウェブサイトに公表されています。包括的技術報告書は、サイト調査の進め方、安全な処分場の設計・建設・操業・閉鎖、さらに、閉鎖後の長期間にわたる安全性確保に関し、これまで蓄積されてきた科学的知見や技術を統合し、サイトを特定しない一般的なセーフティケース27として説明したものであり、事業の進展に応じて作成するサイト固有のセーフティケースの基盤として活用していくとされています。

最終処分の実現に向けた各国の取組を加速するため、国際協力の強化も進められています。2019年6月に、世界の主要な原子力利用国の政府が参加する「最終処分国際ラウンドテーブル」が立ち上げられました。2020年8月には、ラウンドテーブルを共催したOECD/NEAが、政府の役割や各国の対話活動の知見・経験・ベストプラクティス、研究開発協力の方向性等を盛り込んだ報告書を公表しました。我が国は、最終処分国際ラウンドテーブルの報告書において掲げられた、研究開発で国際協力を強化すべき分野の具体化に向けた議論の場として、2022年11月に北海道幌延町等において、OECD/NEAとともに、地下研究所の共同利用に関する国際ワークショップを開催しました。ワークショップでは、各国の地下研究所の研究開発の現状に関する話題提供、同町の原子力機構幌延深地層研究センターの視察、パネルディスカッション等を通じ、地下研究所を活用した研究開発による国際協力の方向性等について議論しました。また、原子力機構は、OECD/NEAの協力を得て、同センターの地下研究施設を活用した国際共同プロジェクトの詳細を議論するための準備会合を2022年2月に開始しました。その後、複数回の準備会合を行い、その結果を踏まえて最終的にプロジェクトへの参加を決定した機関との間で、順次契約を締結しています。協定発効の条件である2機関署名を満たしたことから、幌延国際共同プロジェクトの協定が2023年2月に発効しました。国際共同プロジェクトの目的は、アジア地域の地層処分に関わる国際研究開発拠点として、研究開発を国内外の機関で協力しながら推進し、我が国のみならず参加国における先進的な安全評価技術や工学技術に関わる研究開発の成果を最大化することとしています。本プロジェクトでは、国際的に関心の高い物質移行試験、処分技術の実証と体系化、実規模の人工バリアシステム解体試験を行うこととしています。

コラム ~原環機構(NUMO)の取組~

原環機構は、地層処分の対象となる放射性廃棄物の最終処分のため、最終処分法に基づき、最終処分施設建設地選定のための調査を行います。最初に行う文献調査は、地質図や学術論文などの文献・データをもとにした机上調査であり、ボーリングなどの現地作業は行いません。地層処分事業に関心を示していただけた地域に、事業を更に深く知っていただくとともに、更なる調査(概要調査)を実施するかどうかを検討してもらうための材料を集める、事前調査的な位置付けです。したがって、処分場の受け入れを求めるものではなく、今後、概要調査地区、精密調査地区及び最終処分施設建設地を選定しようとする際には、改めて地域の意見を聴き、反対の場合は先へ進みません。2020年11月、原環機構は北海道の寿都町及び神恵内村において文献調査の実施に着手しました。

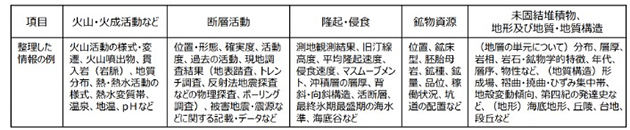

文献調査では、情報を抽出した文献・データの具体名をリストにしてHPに公開しており、2023年3月時点では863件の文献・データの数が公開されており、不足するものがあれば今後も追加されていきます。これらをもとに評価が進められ、評価に用いた情報の出典である文献・データを引用文献として、報告書にも掲載されます。また、個別の火山、断層などの特性に関する情報を整理した上で、読み解きを進め、その結果の再整理も行われており、収集した文献・データに不足などがないか、情報の読み解きが妥当かなどについて、分野ごとの有識者に個別に意見を伺っています。情報の読み解きと整理の結果に基づき、最終処分法で定められた要件に照らした評価、技術的・経済社会的観点からの検討を実施します。情報の読み解きと整理に並行して、文献・データの収集の考え方も含め、文献調査段階の評価の考え方の策定に向けて検討中です。

抽出・整理された情報の例

(出典)第37 回 総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会原子力小委員会放射性廃棄物WG 資料4 原子力発電環境整備機構「原子力発電環境整備機構(NUMO)の取組みについて~前回WG 以降の対応を中心に~」(2022 年)

④ 高レベル放射性廃棄物の処理・処分に関する研究開発

高レベル放射性廃棄物の処理に関しては、原子力機構や日本原燃において研究開発が行われています。原子力機構では、高レベル放射性廃液のガラス固化施設の開発、運転を行い、ガラス溶融炉の改良等の技術開発を進め、運転技術、保守技術等を蓄積しています。また、日本原燃は、現行のガラス溶融炉でのトラブル対処で得た情報や知見を反映させた新型ガラス溶融炉の開発やガラス素材の開発を進め、実機への導入判断に向けた検討を行っています。

高レベル放射性廃棄物等の地層処分に関しては、原環機構において、処分事業の安全な実施、経済性及び効率性の向上等を目的とする技術開発が行われています。また、原子力機構等の関係機関により、基盤的な研究開発が行われています。原子力機構では、上述の幌延深地層研究センターにおいて、「令和2年度以降の幌延深地層研究計画」に基づき堆積岩を対象とした研究開発を進めており、深地層を体験・理解するための貴重な場として見学会等も実施しています。また、岐阜県土岐市の東濃地科学センターにおいて、地質環境の長期安定性に関する研究開発を実施しているとともに、茨城県東海村の核燃料サイクル工学研究所において、設計・評価に活用する評価モデルやデータベース等の技術基盤整備に関する研究開発を実施しています。なお、結晶質岩を対象とした岐阜県瑞浪市の研究施設は2019年度末で調査研究を終了し、2022年1月に地下施設の埋め戻し及び地上施設の撤去が完了しました。2023年3月末時点では、埋め戻し後の地下水の環境モニタリング調査等を実施しています。

高レベル放射性廃棄物等の地層処分に関する研究は、地質環境調査・評価技術、工学・設計技術、処分場閉鎖後の長期安全性を確認するための安全評価技術等の多岐にわたる分野の技術を統合し、重複を避け効率的かつ効果的に実施する必要があります。そのため、国や原環機構、原子力機構を始めとする関連研究機関で構成される「地層処分研究開発調整会議」において、「地層処分研究開発に関する全体計画(平成30年度~令和4年度)」が策定されました。これらの機関が緊密に連携を図りつつ、地層処分に関する研究開発が計画的に進められています。2022年6月に再開された同会議において、次期(2023年度以降)の全体計画の策定に向けて、開発戦略の明示や、事業の進展に伴い「実証」に向けた内容の充実化などの検討が行われ、2023年3月には「地層処分研究開発に関する全体計画(令和5年度~令和9年度)」が公表されました。

地層処分の規制に関しては、特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針(2015年5月22日閣議決定)で、「原子力規制委員会は、概要調査地区等の選定が合理的に進められるよう、その進捗に応じ、将来の安全規制の具体的な審査等に予断を与えないとの大前提の下、概要調査地区等の選定時に安全確保上少なくとも考慮されるべき事項を順次示すことが適当である。」とされています。これを受けて、原子力規制委員会は、2022年7月まで実施した科学的・技術的意見募集も踏まえて、同年8月の原子力規制委員会において、「特定放射性廃棄物の最終処分における概要調査地区等の選定時に安全確保上少なくとも考慮されるべき事項」を決定しました。⑤ 最終処分のプロセス加速化のための検討状況

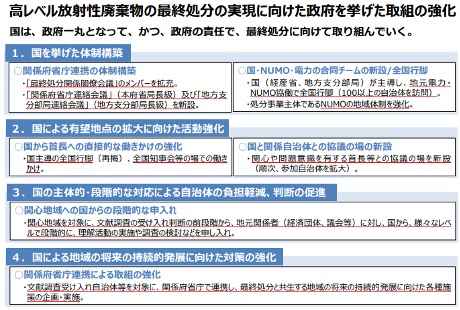

最終処分の実現に向け、全国各地での対話活動等と並行し、文献調査の実施地域の拡大を目指し、審議会等において、更なる取組の方向性について議論を重ねてきました。これに加えて、2022 年末の「GX 実行会議」及び「最終処分関係閣僚会議」を踏まえ、政府全体での連携体制の構築など更なる取組の具体化を進めるため、関係府省と検討・調整を実施してきました。2023 年2 月10 日開催の最終処分関係閣僚会議(第8 回)では、構成員の拡充を行い、「高レベル放射性廃棄物の最終処分の実現に向けた政府を挙げた取組の強化について」を取りまとめるとともに、これまでの一連の検討結果を、最終処分法に基づく「特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針」改定案として取りまとめを行いました28。また、同年2 月14 日に最終処分法に基づき意見を求められた原子力委員会は同年2 月28 日に答申(案)をまとめ、妥当なものと認める、としています。

「高レベル放射性廃棄物の最終処分の実現に向けた政府を挙げた取組の強化」の概要は「図 6-22 「高レベル放射性廃棄物の最終処分の実現に向けた政府を挙げた取組の強化」の概要」のとおりです。

図6-22 「高レベル放射性廃棄物の最終処分の実現に向けた政府を挙げた取組の強化」の概要

(出典)第5回原子力委員会資料3-1号 経済産業省「高レベル放射性廃棄物の最終処分の実現に向けた政府を挙げた取組の強化について」(2023年)

コラム ~海外事例:スイスにおける最終処分地選定の取組~

ここでは、地層処分を計画している国のうち、現在概要調査の段階であるスイスの事例を紹介します。スイスでは、処分実施主体の放射性廃棄物管理共同組合(NAGRA)が2022年9月に、「北部レゲレン」を地層処分場の最終候補地域として提案することを公表しました。高レベル放射性廃棄物と低中レベル放射性廃棄物を、1か所で処分する複合処分場(コンバインドパターン)とする計画です。

スイスでは1978年に国内処分の実現可能性実証のための調査が開始され、2006年に政府がNAGRAによる報告書を承認し、スイス国内の粘土層における放射性廃棄物の地層処分が実施可能であるとの見通しが確認されました。その後、処分場サイト選定手続きの策定を経て、2008年からサイト選定が実施されています。

スイスのサイト選定は公募方式を採らず、地質学的安全性の観点に基づきNAGRA が提案した複数候補から、3段階で絞り込みを行っています。第1段階では2011年に、6か所(うち3か所は全種の放射性廃棄物を処分可能、ほか3か所は低中レベルのみ)が選定され、2018年に完了した第2段階では、3か所(いずれも全種の廃棄物を処分可能)に絞り込まれました。第3段階ではボーリング調査等の結果、2022年9月に北部レゲレンが最終候補として提案され、今後は、処分場プロジェクトに対する政府承認が発給されることで、2031年頃までにサイトが確定する予定です。操業開始は、低中レベル処分場が2050年、高レベル処分場が2060年の見込みです。

スイスの処分場選定の流れ

(出典)資源エネルギー庁「諸外国における高レベル放射性廃棄物の処分について」(2022年)

地質学的安全性の観点からの候補地絞り込みに加え、スイスのサイト選定で特徴的なのが、「地域会議」を中心とした、サイト選定手続きへの公衆関与の枠組みです。地域会議は、サイト地域を含む州や自治体の当局、市民で構成され、NAGRAやサイト選定の関係当局から情報提供を受けるだけではなく、処分場の地上施設の設置区域やレイアウトを、NAGRAとともに検討するなど、大きな役割を果たしています。処分場の地上施設は当初、全てを地下施設と同じ地域内に設置する想定でしたが、2022年9月のNAGRAによる最終候補提案では、地域会議からの要請を取り入れる形で、地上設備の一部を、ヴュレンリンゲン放射性廃棄物集中中間貯蔵施設の敷地に増設して設置する案が示されました。同施設は北部レゲレンの地域外ですが、既存原子力施設のインフラや知見の活用が可能で、コストも縮約できるメリットがあります。

このように、スイスでは公衆との協働を交えながら、最終処分場選定を進めています。

コラム ~海外事例:EUタクソノミーと最終処分場~

欧州連合(EU)では、持続可能な経済活動への投資をより確実なものにするため、何が持続可能な経済活動と呼べるのか、その分類と基準・条件を法的文書として示す「EUタクソノミー」の取組を進めてきました。原子力発電については、発電時における温室効果ガスの排出量がほぼゼロであることから、一定の条件を満たすことにより、気候変動の緩和に貢献する活動として、持続可能な経済活動と認めることが2022年に決定されました。

持続可能な活動と認められるためには、その活動が気候変動対策として有効であるだけでなく、汚染防止など、他の環境目的を阻害しないものでなければなりません。EUタクソノミーでは原子力発電に対して、様々な条件を課しています。特に長期間にわたる人・環境への影響の観点から、放射性廃棄物の最終処分については、以下のように複数の条件が示されています。特に高レベル放射性廃棄物以外の処分場について、操業中の処分場があることを条件に入れていることから、これらの条件を現時点で満たせる国は少なく、EUタクソノミーに適合する持続可能な活動との位置付けで原子力発電を行っていくには、加盟各国による最終処分に向けた積極的かつ迅速な取組が必要です。・2050年までの高レベル放射性廃棄物処分場の操業に向けた詳細かつ文書化された計画があること

計画文書には、以下を詳細に記述すること

i. 使用済燃料及び放射性廃棄物の発生から処分までの概念、計画及び技術的対応

ii. 処分施設の閉鎖後の監視期間を含む概念、計画及び施設に関する知識の長期維持手段

iii. 計画遂行の責任体制と計画進捗管理のための重要業績評価指標(KPI)

iv. コスト評価と資金スキーム

・全ての極低レベル、低レベル、中レベル放射性廃棄物について、最終処分場が操業していること

・放射性廃棄物は原則として国内で処分とする。処分先のEU加盟国との合意があれば国際処分も可能だが、その場合は処分先の加盟国に放射性廃棄物を管理・処分するための計画が存在し、EUの放射性廃棄物管理に関する基準に適合した処分場が操業していること

(3)低レベル放射性廃棄物の処理・処分に関する取組と現状

① 低レベル放射性廃棄物の発生・処理

低レベル放射性廃棄物は、発生源別に分類されています。具体的には、原子力発電所から発生するもの(発電所廃棄物)、再処理施設、MOX燃料加工施設から発生するもの(TRU廃棄物)、ウラン濃縮施設、ウラン燃料加工施設から発生するもの(ウラン廃棄物)、大学、研究所、医療機関等における原子力のエネルギー利用、放射線利用、関連する研究開発から発生するもの(研究施設等廃棄物)に分類されています。

原子力施設等の運転、廃止措置に伴い、様々な廃棄物が気体状、液体状、固体状で発生します。気体状の廃棄物(放射性気体廃棄物)は、放射性物質の濃度に応じて、減衰、洗浄等により処理し、高性能フィルターで放射性物質を取り除いた後、排気中の放射性物質濃度が規制基準値以下であることを確認した上で、大気中に放出します。液体状の廃棄物(放射性液体廃棄物)は、ろ過、脱塩、あるいは蒸発濃縮処理を行います。濃縮廃液はセメントやアスファルト等で固化処理し、放射性固体廃棄物としてドラム缶に詰めます。蒸発分や放射性物質の濃度が極めて低いものについては、再利用、あるいは放射性物質濃度が規制基準値以下であることを確認した上で施設外に放出します。固体状の廃棄物(放射性固体廃棄物)は、可燃性、難燃性、不燃性に仕分をしてドラム缶等の容器に入れます。廃棄物の性状によっては、焼却処理、圧縮処理、溶融処理、セメント充填固化処理等の減容・安定化処理を施した後で、ドラム缶等に詰めます。

一方で、廃止措置等によって発生する蒸気発生器や給水加熱器等の大型金属は、現状、国内では専用の施設や設備を有さず、処理が困難な状況となっています。そのため、第6次エネルギー基本計画では、関連する国際条約や再利用に係る海外の実例等を踏まえ、相手国の同意を前提に有用資源として安全に再利用される等の一定の基準を満たす場合に限り例外的に輸出することが可能となるよう、必要な輸出規制の見直しを進めることとしました。これを受けて、2022年12月、例外的に輸出の承認を行えるように「放射性廃棄物の輸出確認証の交付要領」が制定される等の制度改正が行われ、2023年1月から運用が可能となりました。なお、輸出承認申請を行うに当たっては、資源エネルギー庁長官が交付する輸出確認証が必要です。② 低レベル放射性固体廃棄物の保管

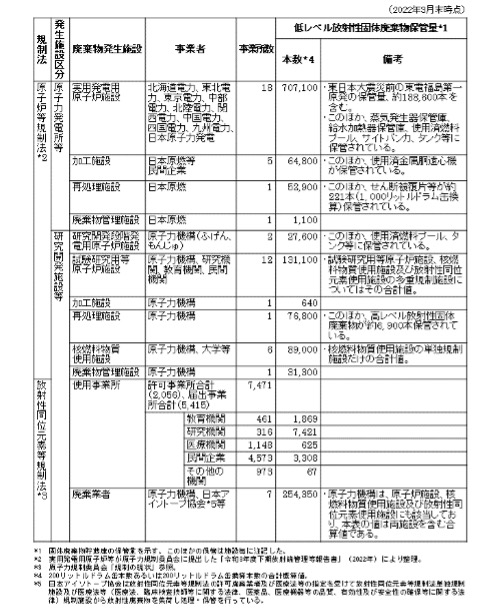

ドラム缶等に詰められた放射性固体廃棄物は、各原子力施設等で保管されます。2022年3月末時点の、我が国における低レベル放射性固体廃棄物の保管状況は、表 6-9のとおりです。

原子力発電所等については、原子力発電所で約707,100本(200リットルドラム缶換算値、以下同様)、加工施設(ウラン濃縮施設、ウラン燃料加工施設)で約64,800本、再処理施設で約52,900本、廃棄物管理施設では1,100本、それぞれ保管されています。

研究開発施設等については、原子炉等規制法施設で約356,400本、「放射性同位元素等の規制に関する法律」(昭和32年法律第167号。以下「放射性同位元素等規制法」という。)による規制を受ける施設では約267,600本、それぞれ保管されています29。

表6-9 低レベル放射性固体廃棄物の保管量

(地層処分相当低レベル放射性廃棄物と想定されるものを含む)

(出典)実用発電用原子炉設置者等が原子力規制委員会に提出した「令和3年度下期放射線管理等報告書」(2022年)、原子力規制委員会「規制の現状」に基づき作成

③ 低レベル放射性固体廃棄物の処分

低レベル放射性廃棄物の発生源、性状等は幅広く、含まれる放射性核種の種類と量に応じて、主にトレンチ処分、ピット処分、中深度処分に適切に区分して処分されます(図 6-17)。地層処分の実施主体は原環機構、地層処分以外については、発電所廃棄物等の処分実施主体は原子力事業者等30、研究施設等廃棄物の処分実施主体は原子力機構となっています。

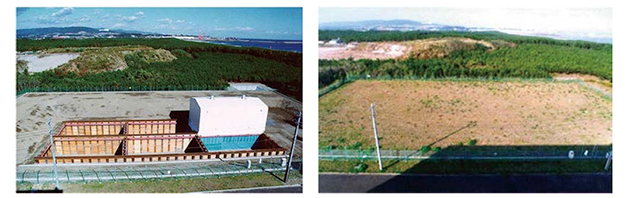

トレンチ処分とは、放射能レベルが極めて低い廃棄物を、浅地中に定置して覆土する処分方法です。原子力機構は、動力試験炉(JPDR31)の解体で発生した極低レベルのコンクリート廃棄物を対象に、敷地内でトレンチ処分の埋設実地試験を行っています。1997年までの埋設段階終了後、埋設地の巡視点検等を行う保全段階の管理を2025年まで継続する予定です(図 6-23)。また、日本原子力発電は、東海発電所の解体に伴い発生する極低レベル放射性廃棄物を発電所敷地内でトレンチ処分する計画で、原子力規制委員会による審査が進められています。

図6-23 原子力機構の埋設実地試験における埋設段階(左)及び保全段階(右)の様子

(出典)原子力機構「埋設実地試験」

ピット処分とは、放射能レベルの比較的低い廃棄物を、浅地中にコンクリートピット等の人工構築物を設置して埋設する処分方法です。原子力発電所の運転に伴い発生するものは、各原子力発電所で固化処理された後、青森県六ヶ所村の日本原燃低レベル放射性廃棄物埋設センターに運ばれます。同センターの1号埋設施設では、濃縮廃液、使用済樹脂、焼却灰等をドラム缶に収納し、セメント等で固めた廃棄体(均質固化体)を、2号埋設施設では、雑固体廃棄物(金属、プラスチック類、保温材、フィルター類等)をドラム缶に収納し、モルタルで固めた廃棄体(充填固化体)を対象として受け入れており、2023年2月末時点で、ドラム缶換算で合計約34万本の廃棄体を埋設しています(表 6‑10)。

表6-10 日本原燃における低レベル放射性廃棄物のピット処分量(2023年2月末時点) 2022年3月末時点の延べ埋設量(本) 2022年度の受入量(本) 2022年度の埋設量(本) 2023年2月末時点の延べ埋設量(本) 1号埋設施設 149,435 0 312 149,747 2号埋設施設 186,112 7,560 7,200 193,312 合計 335,547 7,560 7,512 343,059 (出典)日本原燃「低レベル放射性廃棄物埋設センターの運転情報(日報)」に基づき作成

中深度処分とは、放射能レベルの比較的高い廃棄物を、地表から深さ70m以上の地下に設置された人工構造物の中に埋設する処分方法です。我が国ではまだ実施されておらず、具体的な管理の内容については、今後検討することとされています。

研究開発施設等の廃棄物については、国が2008年に策定した「埋設処分業務の実施に関する基本方針」に基づき、原子力機構は、「埋設処分業務の実施に関する計画」(2009年11月策定、2019年11月最終変更)において、埋設処分業務の対象とする放射性廃棄物の種類及びその量の見込み等を示しています。また、原子力機構は、2018年12月に取りまとめたバックエンドロードマップ(図 6-14)において、研究施設等廃棄物の埋設事業は放射能レベルの低いトレンチ処分及びピット処分から優先的に進め、第2期(2029年度から2049年度まで)での本格化を目指すとしています。この方針に基づき、処分場所の立地対応を進めるとともに、様々な種類の放射性核種が含まれる研究炉廃棄物中の放射能評価手法の確立に向けた検討等が進められています。

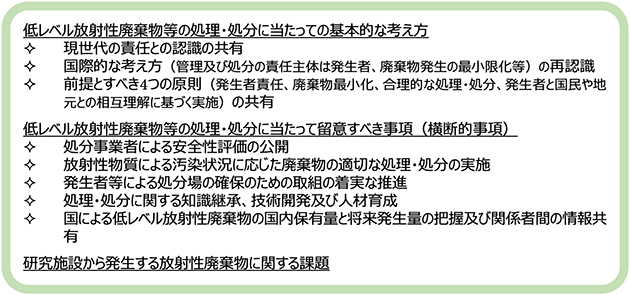

また、原子力委員会は2021年12月に見解を取りまとめ、低レベル放射性廃棄物の処理・処分に当たっての基本的な考え方や、低レベル放射性廃棄物等の処理・処分に当たって留意すべき事項等を示しました(図 6-24)。

図6-24 「低レベル放射性廃棄物等の処理・処分に関する考え方について(見解)」の概要

(出典)原子力委員会「低レベル放射性廃棄物等の処理・処分に関する考え方について(見解)」(2021年)に基づき作成

④ 低レベル放射性廃棄物処分の規制

原子力規制委員会は、2021年10月までに委員会規則等を制定あるいは改正し、ウラン廃棄物を含む全ての原子力施設から発生する廃棄物を対象とした第二種廃棄物埋設(浅地中処分(ピット処分及びトレンチ処分)及び中深度処分)の規制基準を整備しました。なお、中深度処分に関しては、2022年4月に、第二種廃棄物埋設の廃棄物埋設地に関する審査ガイドの一部改正(中深度処分の廃棄物埋設地に関する審査ガイドの改正)が行われました。また、設計プロセスに係る審査ガイド案については、立地条件やより詳細な施設設計が明らかになった時点で策定することになっています。

研究施設等廃棄物については、発生源は多岐にわたることから、発生する放射性廃棄物の処分事業を規制する法律も原子炉等規制法、放射性同位元素等規制法、医療法等32にまたがり、複数の許可が必要となります。2017年4月の放射性同位元素等規制法の改正により、廃棄に係る特例として、許可届出使用者及び許可廃棄業者は、放射性同位元素等の廃棄を原子炉等規制法に基づく廃棄事業者に委託できることとされ、原子炉等規制法と放射性同位元素等規制法の間で処理・処分の合理化が図られました。また、原子力機構が保管している放射性廃棄物の中には、放射性物質で汚染された鉛等が混入しているものがあり、放射性廃棄物に含まれる重金属等の有害物質は、現時点ではどのような法令に基づき規制を行うか明確になっていないことから、安全規制の在り方について検討が行われています。(4)クリアランス

① クリアランス制度

原子力施設等の廃止措置に伴って発生する廃材等の大部分は、放射性物質によって汚染されていない廃棄物や、放射能濃度が極めて低く、人の健康への影響がほとんどないことから「放射性物質として扱う必要がないもの」です(図 6-17)。このうち、後者については「クリアランス制度」が適用されます。クリアランス制度とは、放射能濃度が基準値以下であることを原子力規制委員会が確認したものを、原子炉等規制法による規制から外し、再利用又は一般の産業廃棄物として処分することができる制度です。2020年8月にクリアランスに係る規則が改正され、施設ごとに分かれていた規則が廃止され、全ての原子力施設から発生する資材及び廃棄物(ウラン廃棄物については金属くずのみ)がクリアランスの対象となりました。さらに、2021年10月に行われたクリアランスに係る規則の改正により、金属くず以外のウラン廃棄物についてもクリアランスの対象に追加されました。

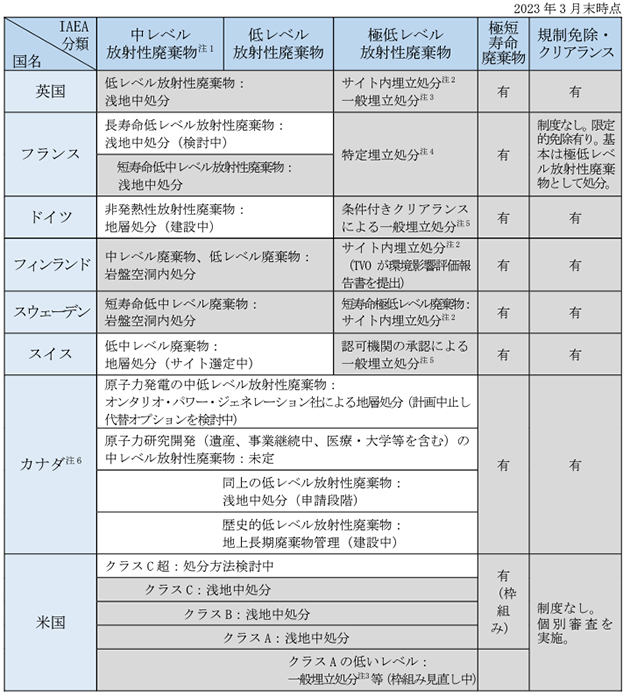

コラム ~海外事例:諸外国における低レベル放射性廃棄物の分類と処分方法~

(注1)地層処分対象を除く

(注2)原子力施設サイトの許可された埋立処分場

(注3)認可された一般の埋立処分場

(注4)原子力施設から発生した廃棄物に限定する環境保護指定施設

(注5)一般の埋立処分場

(注6)このほか、ウラン採鉱・製錬廃棄物がある

免除・クリアランスされた廃棄物は規制上の放射性廃棄物としての管理は受けない。

網掛けは、操業中あるいは実施中であることを示す。網掛けなしは、建設中、サイト選定中、検討中、見直し中のいずれかである。(出典)内閣府作成

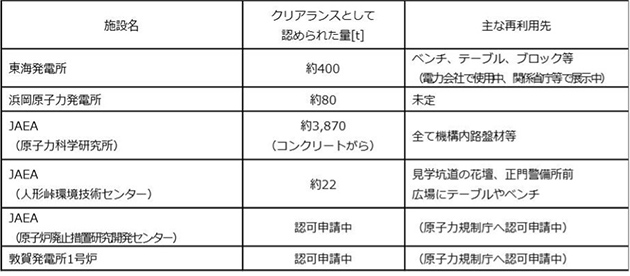

② クリアランスの実績

我が国では、これまで、原子炉等規制法に基づく原子力発電所、加工施設、一部の核燃料物質使用施設等の原子力施設の運転及び廃止措置・解体により発生した金属くず、コンクリート破片等にクリアランス制度が適用されています。2022年9月時点で、原子力施設から発生した金属2,826.9tとコンクリート3,866tがクリアランスされており、その一部は再利用されています(図 6-25、表 6-11)。これまでのところ、我が国では、クリアランス制度が社会に定着するまでの間は、電気事業施設や発電所内の施設で再利用するなど、電気事業者等が自主的に再利用先を限定することで、市場に流通することがないよう運用されています。今後、廃止措置の本格化に伴いクリアランス物の発生量の増加が見込まれる中、廃止措置の円滑な推進や資源の有効利用のため、再利用先の拡大とともに、クリアランス制度が社会に定着することが必要です。原子力規制庁は、2020年3月から「クリアランスの測定及び評価の不確かさに関する事業者との意見交換会」を開催しており、不確かさの取扱いについて理解を深め規制上の検討に役立てるための具体的な議論を行っています。

なお、放射性同位元素の使用施設等から発生する放射性廃棄物についてもクリアランス制度が導入されていますが、実績はありません。

図6-25 クリアランスされた金属等の再利用実績例

(出典)第22回総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会原子力小委員会 資源エネルギー庁「着実な廃止措置に向けた取組」(2021年)

表6-11 クリアランスされた金属等の再利用実績例

(出典)電気事業連合会「国内でのクリアランス制度の導入実績と状況」

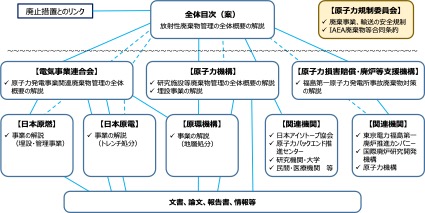

(5)廃止措置・放射性廃棄物連携プラットフォーム(仮称)

「廃止措置・放射性廃棄物連携プラットフォーム(仮称)33」では、国内の様々な関係機関の連携により、当該分野における情報体系の整備(図 6-26)や、海外情報を含む各関係機関の取組の紹介による情報共有等を実施しています。また、2022年3月からは、2021年12月に原子力委員会が取りまとめた見解(図 6-24)を踏まえ、低レベル放射性廃棄物の国内保有量と将来発生量の把握及び関係者間の情報共有や、安全性評価のひな形の整備についても同プラットフォームで実施することとしています。

図6-26 放射性廃棄物に関する根拠情報の整備に係る関連機関の連携イメージ

(出典)内閣府作成

- 「余裕深度処分」は、「核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則」において、「中深度処分」(地表から深さ七十メートル以上の地下に設置された廃棄物埋設地において放射性廃棄物を埋設の方法により最終的に処分することをいう)に改正された。

- 再処理工場では操業開始前に段階的に試験運転を行っており、アクティブ試験は通水作動試験や化学試験、ウラン試験という段階的な試験の一環として、操業前の最終段階の試験として実施するもの。

- 高レベル放射性廃棄物及び一部の低レベル放射性廃棄物(地層処分対象TRU 廃棄物)。

- 第5章5-4(1)「国による情報発信やコミュニケーション活動」を参照。

- 日本地震学会、日本地質学会、日本活断層学会、日本火山学会、日本第四紀学会など。

- 処分場の安全性が確かなものであることを科学技術的な論拠や証拠を多面的に駆使して説明した一連の文書。

- 2023 年2 月10 日から3 月12 日にかけて行われた意見公募の結果を踏まえ、同年4 月28 日に開催された最終処分関係閣僚会議において審議され、同日、閣議決定された。

- 法令で届出を義務付けられていない医療法等廃棄物は含まれていない。

- 操業中の発電所から発生する放射性廃棄物の処分については、日本原燃がピット処分を実施中。

- Japan Power Demonstration Reactor

- 「医療法」(昭和23 年法律第205 号)、「臨床検査技師等に関する法律」(昭和33 年法律第76 号)、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(昭和35 年法律第145 号)及び「獣医療法」(平成4 年法律第46 号)。

- プラットフォームについては、第8章8-1(3)「原子力関係組織の連携による知識基盤の構築」を参照。

| < 前の項目に戻る | 目次に戻る | 次の項目に進む > |