6-2 原子力発電所及び研究開発施設等の廃止措置

東電福島第一原発事故後、原子力発電所や研究開発機関、大学等の研究開発施設等のうち、運転期間を終えた施設等の多くが廃止措置に移行することを決定しました。廃止措置は、安全を旨として計画的に進めるとともに、施設の解体や除染等により発生する放射性廃棄物の処理・処分と一体的に進めることが必要です。原子力委員会が改定した「原子力利用に関する基本的考え方」では、基本目標として、「東電福島第一原発事故以降、多くの原発や研究施設が廃止を決定し、これらの廃止措置が今後本格的に始まることが想定されるため、放射性廃棄物の処理・処分を含めた廃止措置を、計画性をもって、着実かつ効率的に進める。」としています。事業者や研究機関等は、廃止に伴う実施方針をあらかじめ公表するとともに、廃止が決定された施設については原子力規制委員会による廃止措置計画の認可を得て廃止措置を開始するなど、着実な取組を進めています。

(1)廃止措置の概要と安全確保

① 廃止措置の概要

通常の実用発電用原子炉施設等の原子力施設の廃止措置では、まず、運転を終了した施設に存在する核燃料物質等を搬出し、運転中に発生した放射性物質等による汚染の除去を行った後、設備を解体・撤去します。加えて、廃止措置で生じる放射性廃棄物は、放射能のレベルに応じて適切に処理・処分されます。

IAEAは、各国の廃止措置経験等に基づき、廃止措置の方式は「即時解体」と「遅延解体」の二つに分類されるとしています(表 6-1)。以前は「密閉管理」も廃止措置の方法の一つとされていましたが、現在では、廃止措置の方法の一つというよりも、事故を経験した原子力施設等の過酷な状況にある施設の例外的な措置と捉えられています18。

表6-1 IAEAによる廃止措置等の方式の分類 方式 概要 廃止措置 即時解体 施設の無制限利用あるいは規制機関による制限付き利用ができるレベルまで、放射性汚染物を含む施設の機器、構造物、部材を撤去又は除染する方法。施設の操業を完全に停止した直後に、廃止措置を開始。 遅延解体 安全貯蔵や安全格納とも呼ばれ、施設の無制限利用あるいは規制機関による制限付き利用ができるレベルまで、放射性汚染物質を含む施設の一部を処理又は保管しておく方法。一定期間後、必要に応じ除染して解体。 例外的な措置 密閉管理 長期間にわたり、放射性汚染物質を耐久性のある構造物に封入しておく方法。 (出典)IAEA安全要件「GSR Part 6 Decommissioning of Facilities」(2014年)等に基づき作成

② 廃止措置の安全確保

我が国では、廃止措置に当たって、原子力事業者等は原子炉等規制法に基づき、「廃止措置計画」を定め、原子力規制委員会の認可を受けます。原子力規制委員会による審査においては、廃止措置中の安全確保のため、施設の維持管理方法、放射線被ばくの低減策、放射性廃棄物の処理等の方法が適切なものであるかが確認されます。

また、施設の稼働停止から廃止へのより円滑な移行を図るため、事業の許可等を受けた事業者は、廃棄する核燃料物質によって汚染されたものの発生量の見込み、廃止措置に要する費用の見積り及びその資金調達方法等、廃止措置の実施に関し必要な事項を定める「廃止措置実施方針」をあらかじめ作成し公表することが義務付けられています。廃止措置実施方針は、記載内容に変更があった場合には遅滞なく公表するとともに、公表後5年ごとに全体の見直しを行うこととされており、各原子力事業者はウェブサイトにおいて廃止措置実施方針を公表しています。

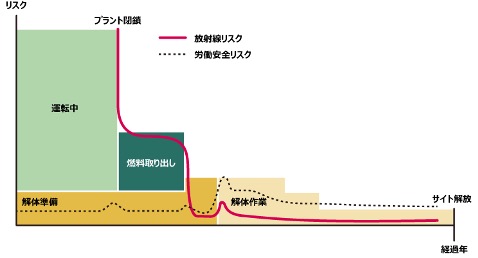

原子力施設は、運転中と廃止措置の各段階によって、あるいは施設の規模や使用形態等によって、内在するリスクの種類や程度が大きく異なります(図 6-13)。そのため、IAEAの安全指針では、安全性を確保しつつ円滑かつ着実に廃止措置を実施するため、作業の進展に応じて変化するリスクレベルに応じて最適な安全対策を講じていく考え方(グレーデッドアプローチ)を提唱しています。原子力規制委員会においても、2022年度の業務計画の一つとして、「これまでグレーデッドアプローチを適用してきた核燃料施設等の審査実績等規制の運用から得られた知見も踏まえた上で、施設の特徴・安全上の重要度に応じた、より実効的なグレーデッドアプローチを検討しつつ、核燃料施設等の審査を行う」ことを挙げています。また、欧米諸国では、グレーデッドアプローチを広く採用し、放射線安全の確保を前提に適切なリスク管理を行い、合理的な廃止措置を進めています。

図6-13 原子力施設のリスクレベルの変化イメージ

(注)IAEA「Safety Reports Series No. 77 Safety Assessment for Decommissioning, Annex I, Part A Safety Assessment for Decommissioning of a Nuclear Power Plant」に基づき株式会社三菱総合研究所が作成。

(出典)株式会社三菱総合研究所「廃止措置プラントのリスク管理『グレーデッドアプローチ』導入に向けて」(2020年)

(2)廃止措置の状況

① 原子力発電所の廃止措置

我が国では、2023年3月末時点で、特定原子力施設として規制されている東電福島第一原発原子炉施設6基を除く実用発電用原子炉施設のうち18基の廃止措置計画が認可されています(表 6-2)。

表 6-2 原子力発電所の廃止措置の状況(2023年3月末時点) 施設等 炉型注 運転終了時期 廃止措置

完了予定時期備考 日本原子力発電 東海 GCR 1998年3月 2030年度 廃止措置中 敦賀1 BWR 2015年4月 2040年度 廃止措置中 東北電力 女川1 BWR 2018年12月 2053年度 廃止措置中 東京電力 福島第二1 BWR 2019年9月 2064年度 廃止措置中 福島第二2 BWR 2019年9月 2064年度 廃止措置中 福島第二3 BWR 2019年9月 2064年度 廃止措置中 福島第二4 BWR 2019年9月 2064年度 廃止措置中 中部電力 浜岡1 BWR 2009年1月 2036年度 廃止措置中 浜岡2 BWR 2009年1月 2036年度 廃止措置中 関西電力 美浜1 PWR 2015年4月 2045年度 廃止措置中 美浜2 PWR 2015年4月 2045年度 廃止措置中 大飯1 PWR 2018年3月 2048年度 廃止措置中 大飯2 PWR 2018年3月 2048年度 廃止措置中 中国電力 島根1 BWR 2015年4月 2045年度 廃止措置中 四国電力 伊方1 PWR 2016年5月 2056年度 廃止措置中 伊方2 PWR 2018年5月 2059年度 廃止措置中 九州電力 玄海1 PWR 2015年4月 2054年度 廃止措置中 玄海2 PWR 2019年4月 2054年度 廃止措置中 (注)GCR:黒鉛減速ガス冷却炉、BWR:沸騰水型軽水炉、PWR:加圧水型軽水炉

(出典)原子力規制委員会「廃止措置中の実用発電用原子炉」、一般社団法人日本原子力産業協会「日本の原子力発電炉(運転中、建設中、建設準備中など)」、東京電力ホールディングス「廃止措置実施方針」等に基づき作成

② 研究開発施設等の廃止措置

原子力機構の様々な種類の施設や、東京大学や立教大学等の大学の研究炉、民間企業の研究炉において、廃止措置が進められています(表 6-3)。

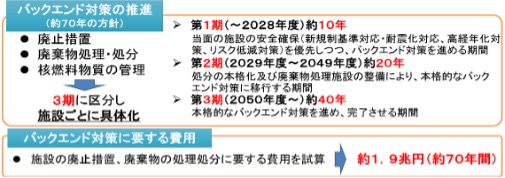

原子力機構は2018年12月に、バックエンド対策(廃止措置、廃棄物処理・処分等)の長期にわたる見通しと方針を取りまとめた「バックエンドロードマップ」を公表しました。バックエンドロードマップでは、今後約70年間を第1期、第2期、第3期に分け、現存する原子炉等規制法の許可施設を対象に、廃止措置、廃棄物処理・処分及び核燃料物質の管理の方針が示され、必要な費用の試算も行われています(図 6-14)。

図6-14 原子力機構「バックエンドロードマップ」の概要

(出典)原子力機構「バックエンドロードマップの概要」

表6-3 主な研究開発施設等の廃止措置の状況(2023年3月11日時点) 施設等注1 運転終了時期等 炉型等注1 備考 原子力機構 JPDR 1976年3月 BWR 1996年3月解体撤去

2002年10月廃止届原子力第1船むつ 1992年2月 加圧軽水冷却型 廃止措置中 JRR-2 1996年12月 重水減速冷却型 廃止措置中 DCA 2001年9月 重水臨界実験装置 廃止措置中 ふげん 2003年3月 新型転換炉原型炉 廃止措置中 JMTR 2006年8月 材料試験炉 廃止措置中 TCA 2010年11月 軽水臨界実験装置 廃止措置中 JRR-4 2010年12月 濃縮ウラン軽水減速冷却

スイミングプール型廃止措置中 TRACY 2011年3月 過渡臨界実験装置 廃止措置中 FCA 2011年3月 高速炉臨界実験装置 廃止措置中 もんじゅ 2018年3月注2 高速増殖原型炉 廃止措置中 東海再処理施設 2018年3月注2 再処理施設 廃止措置中 ウラン濃縮原型プラント 2021年 ウラン濃縮設備 廃止措置中 (株)東芝 TTR-1 2001年3月 教育訓練用原子炉 廃止措置中 NCA 2013年12月 臨界実験装置 廃止措置中 (株)日立製作所 HTR 1975年 濃縮ウラン

軽水減速冷却型廃止措置中 東京大学 弥生 2011年3月 高速中性子源炉 廃止措置中 立教大学 立教大学炉 2001年 TRIGA-Ⅱ 廃止措置中 東京都市大学

原子力研究所武蔵工大炉 1989年12月 TRIGA-Ⅱ 廃止措置中 (注1)略称の正式名称は、用語集を参照。

(注2)廃止措置計画認可時期。

(出典)原子力規制委員会「廃止措置中の試験研究用等原子炉」、原子力規制委員会等「使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約日本国第七回国別報告」(2020年)等に基づき作成

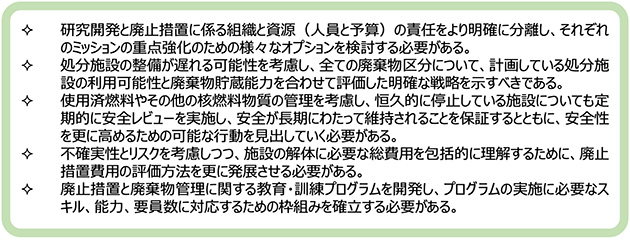

文部科学省及び原子力機構は、今後のバックエンド対策や費用の試算精度の向上に関する助言を受けること等を目的として、2021年4月にIAEAによるARTEMIS19レビューミッションを受け入れました。ARTEMISレビューは、原子力施設の廃止措置や放射性廃棄物に関する総合的レビューサービスで、2014年の開始以来、我が国で実施されるのは初めてです。同レビューの報告書は、原子力機構が将来にわたる廃止措置の方向性を確立するとともに、直面している課題もはっきり示したロードマップを作成したことを評価した上で、原子力機構に対し、廃止措置の更なる改善のための提言と助言を示しました(図6-15)。

図6-15 ARTEMISレビュー報告書における、原子力機構に対する主な提言と助言

(出典)文部科学省「日本原子力研究開発機構のバックエンド対策に関する国際的なレビューの実施結果について」(2021年)に基づき作成

原子力機構のバックエンドロードマップを具体化した「施設中長期計画」(2022年4月改定)では、改定時期が第4期中長期目標期間(2022年度~2028年度)に入ることから、本計画の対象期間を第5期中長期目標期間末の2035年度までとするとともに、第5期中長期目標期間中に廃止措置を開始する予定の施設を廃止施設へ追加するなどの見直しが実施されました。その結果、継続使用施設が45施設、廃止施設が45施設とされています20。廃止施設45施設のうち第3期中長期目標期間中に5施設の廃止措置が終了しました。残りの40施設は、第4期中長期目標期間中に5施設、第5期中長期目標期間中に16施設、第6期中長期目標期間以降に19施設の廃止措置が終了できるよう廃止措置を進めるとしています。原子力機構の施設は、大規模で廃止措置に長期間を要する施設があること、数や種類が多いこと、扱う放射性核種が原子力発電所で発生するものとは異なること等の特徴があるため、各施設に応じた廃止措置が実施されます。特に規模の大きなものとして、「もんじゅ」、「ふげん」及び東海再処理施設の廃止措置が挙げられます。

「もんじゅ」については、2016年12月に開催された原子力関係閣僚会議において、原子炉としての運転は再開せず、廃止措置に移行することとされました。廃止措置計画に基づいて2018年度より概ね30年間の廃止措置が進められています。廃止措置計画の第一段階においては、2022年10月までに燃料体を炉心から燃料池に取り出す作業を終了し、2023年2月に廃止措置計画変更認可申請について認可を受け、2023年度からの第二段階においては、水・蒸気系等発電設備の解体作業等に着手することとしました。今後も「もんじゅ」の廃止措置については、立地地域の声に向き合いつつ、安全、着実かつ計画的に進めていくこととしています。

「ふげん」については、廃止措置計画に基づき、原子炉周辺機器等の解体撤去を進めるとともに、2026年夏頃の使用済燃料の搬出完了に向けた仏国事業者との契約等を進めています。また、今後の原子炉本体の解体撤去に向けては、解体時の更なる安全性向上を図るため、新たな技術開発による工法の見直し等を行いました。

東海再処理施設については、廃止措置に70年を要する見通しであり、リスク低減の観点から、まずは高レベル放射性廃液のガラス固化処理を最優先で進めるとともに、高レベル放射性廃液を取り扱う施設の新規制基準を踏まえた安全対策を着実に進めています。ガラス固化作業は、機器のメンテナンスのため、2021年9月から中断されていましたが、2022年7月に作業を再開した後、溶融炉内への白金族元素の堆積に伴う、溶融炉の加熱性能の低下が確認されたことから、同年10月に作業を終了しました。その後、より円滑にガラス固化処理を進める観点から、溶融炉底部の構造を改良した新型溶融炉への更新に向けた取組を進めています。また、2022年6月からは廃止措置の一環として、再処理施設の一部の工程内に残存する核燃料物質を取り出す工程洗浄が進められています。

原子力委員会は2019年1月に、原子力機構における廃止措置についての見解を取りまとめました。その中で、原子力委員会は、全体像の俯瞰的な把握、規制機関との対話、合理的な安全確保、廃止措置にかかる経験や知識の継承、人材育成、廃棄物の処理計画と廃止措置との一体的な検討等の取組の必要性を指摘した上で、今後の原子力機構の廃止措置に係る進捗状況や対応状況について適宜フォローアップしていくこととしています。

(3)廃止措置の費用措置

① 原子力発電所等の廃止措置費用

通常の実用発電用原子炉施設の廃止措置は、長期間にわたること、多額の費用を要すること、発電と費用発生の時期が異なること等の特徴を有することに加え、合理的に見積もることが可能と考えられます。そのため、解体時点で費用を計上するのではなく、費用収益対応の原則に基づいて発電利用中の費用として計上することが、世代間負担の公平を図る上で適切であるとの考え方に立ち、電気事業者が電気事業法に基づいて廃止措置費用の積立てを行っています(表6-4)。

表6-4 原子力発電所と火力発電所の廃止措置費用の比較 原子力発電所 火力発電所等 解体撤去への着手時期 安全貯蔵期間の後 運転終了後、直ちに着手可能 廃止措置の期間 約30年程度 1~2年程度 廃止措置の費用 小型炉(50万kW級):360~530億円程度

中型炉(80万kW級):460~690億円程度

大型炉(110万kW級):590~850億円程度~30億円程度

(50万kW級以下)廃止に必要な費用の扱い 原子力発電施設解体引当金省令に基づき、運転期間中、発電量に応じて引当を行い、料金回収。 固定資産除却費として廃止の際に当期費用計上し、料金回収。 (出典)総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業部会電気料金審査専門小委員会廃炉に係る会計制度検証ワーキンググループ「原子力発電所の廃炉に係る料金・会計制度の検証結果と対応策」(2013年)より経済産業省にて一部改訂

② 研究開発施設等の廃止措置費用

原子力機構は、バックエンドロードマップにおいて、廃止措置を含むバックエンド対策に要する費用の合計額を約1.9兆円と見積もっています(図 6-14)。廃止措置の実施に当たり、原子力機構の本部組織に廃止措置や廃棄物処分等を担う「バックエンド統括本部」が設置され、同本部のマネジメントの下で、拠点・施設ごとの具体的な廃止措置が実施されています。主務大臣から交付される運営費交付金について、理事長裁量により原子力機構内における配分を決定し、廃止措置費用に充てています。

(4)廃止措置の円滑化に向けた国の検討状況

2020年代半ば以降には、これまでの国内商業用原子炉では実績のない原子炉領域の設備解体等の作業が順次本格化していく見通しであり、将来的には、複数の原子力発電所において、こうした作業が同時並行で進行することが見込まれています。第6次エネルギー基本計画では、「最終処分、廃炉等の原子力事業を取り巻く様々な課題に対して、総合的かつ責任ある取組を進めていくことが必要である」としています。

これを受けて、総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会原子力小委員会は2022年12月に「今後の原子力政策の方向性と行動指針(案)」を取りまとめました。同行動指針(案)では、「2020年代半ば以降に原子炉等の解体作業が本格化することが見込まれる中、我が国における着実かつ効率的な廃炉を実現するため、廃炉に関する知見・ノウハウの蓄積・共有や必要な資金の確保等を行うための仕組みを構築する。また、クリアランス対象物のフリーリリースを見据えた理解活動を推進するとともに、福井県等の自治体関係者を含むリサイクルビジネスの組成と連携・協働する。」とし、廃止措置のプロセス加速化のための行動指針案として以下を提言しています。

ⅰ)廃炉全体の総合的なマネジメントや拠出金制度等の創設

・国及び事業者等の関係者の連携による、廃炉に関する知見・ノウハウの蓄積・共有や資金の着実な手当てを担う主体の創設

・国及び事業者等の関係者による、商用炉以外の原子力施設の廃止措置の円滑化に資する連携・協働

ⅱ)クリアランス対象物の再利用促進に向けた国及び事業者の取組

・クリアランス対象物の再利用のための実証、その安全性確認や再利用方法の合理化の推進

・クリアランス制度の社会定着に向けた、制度や安全面等に関する理解活動の強化

・福井県嶺南Eコースト計画等のリサイクルビジネスの組成との協働やサポートの強化

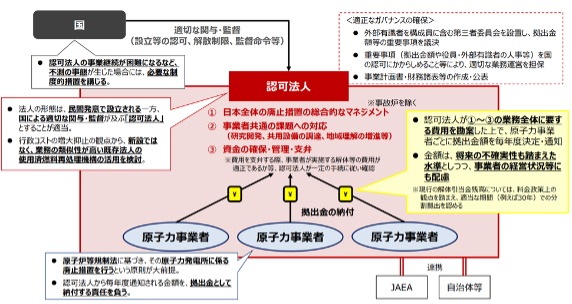

また、制度措置の具体的イメージとして、①我が国全体の廃炉の総合的なマネジメント、②廃炉に関する研究開発等の事業者に共通する課題への対応、③廃炉のための資金の確保・管理や事業者が実施する廃炉に要する費用の支弁、の業務を担う認可法人を、業務の類似性が高い既存法人の再処理機構の活用を検討して創設することを提言しています(図 6-16)。

図6-16 廃止措置の円滑化に向けた制度措置のイメージ

(出典)第35回総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会原子力小委員会資料5「今後の原子力政策の方向性と実現に向けた行動指針(案)のポイント」(2022年)

2023年2月10日に閣議決定された「GX実現に向けた基本方針」に基づき、地域と共生した再エネの最大限の導入促進、安全確保を大前提とした原子力の活用に向けて、2023年2月28日、「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、第211回通常国会に提出されました21。これらの中で、廃止措置に関するものとしては、原子力基本法において、原子力発電の利用に係る原則の明確化(安全を最優先とすることなどの原子力利用の基本原則や、バックエンドのプロセス加速化、自主的安全性向上等の国・事業者の責務を明確化)を行うとともに、再処理等拠出金法において、円滑かつ着実な廃炉の推進(今後の廃炉の本格化に対応するため、再処理機構の業務に、全国の廃炉の総合的調整などの業務を追加し、同機構の名称を使用済燃料再処理・廃炉推進機構とする。また、原子力事業者に対して、同機構に廃炉拠出金を納付することを義務付け。)を目指すとしています。

- 米国では、事故炉ではない核開発用原子炉に適用した廃止措置を密閉管理と呼んでいる例があります。

- Integrated Review Service for Radioactive Waste and Spent Fuel Management, Decommissioning and Remediation

- 第8章8-3(3)「原子力機構の研究開発施設の集約化・重点化」を参照。

- 2023年5月31日参議院本会議で可決され、成立した。

| < 前の項目に戻る | 目次に戻る | 次の項目に進む > |