第6章 廃止措置及び放射性廃棄物への対応

6-1 東電福島第一原発の廃止措置

東電福島第一原発の廃炉は、汚染水・処理水対策、使用済燃料プールからの燃料取り出し、燃料デブリ取り出し等の作業からなり、「東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」(以下「中長期ロードマップ」という。)に基づいて進められています。汚染水を浄化した処理水については、地元や全国の関係者からの意見を伺うなどしながら、処分方針を決定しました。

また、中長期にわたる廃止措置を遂行するためには、廃炉を支える技術の向上や、それらを担う人材の確保・育成を行うことも重要です。国や原子力関係機関は、国際社会に開かれた形で情報発信や協力を行いながら、廃炉に関する技術開発、研究開発、研究者や技術者等の人材育成、研究施設の整備等を進めています。

(1)東電福島第一原発の廃止措置等の実施に向けた基本方針等

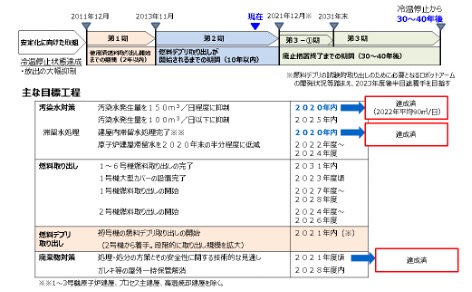

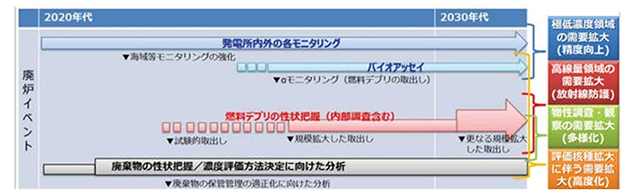

中長期ロードマップでは、東電福島第一原発の具体的な廃止措置の工程・作業内容、作業の着実な実施に向けた、研究開発から実際の廃炉作業までの実施体制の強化や、人材育成・国際協力の方針等が示されています。また、現場の状況等を踏まえて継続的に見直すこととされており、2019年12月に5回目の改訂が行われました(図 6-1)。これに基づき、「復興と廃炉の両立」を大原則とし、国も前面に立ち、安全かつ着実に取組が進められています。

図6-1 中長期ロードマップ(2019年12月27日改訂)の目標工程及び進捗

(出典)資源エネルギー庁提供資料

原子力損害賠償・廃炉等支援機構(NDF)は、中長期ロードマップに技術的根拠を与え、その円滑・着実な実行や改訂の検討に資することを目的として、2015年以降毎年「東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所の廃炉のための技術戦略プラン」(以下「戦略プラン」という。)を策定しています。2022年10月に公表された戦略プラン2022では、燃料デブリ取り出し規模の更なる拡大に向けた工法の検討状況、2号機の試験的取り出し(内部調査及び燃料デブリ採取)に向けた取組状況、ALPS処理水の海洋放出に向けた取組状況、廃炉の推進に向けたデブリ、廃棄物の分析戦略等が記載されています。

原子力規制委員会は、特定原子力施設監視・評価検討会を開催し、東電福島第一原発の監視・評価や同原発における放射性物質の安定的な管理に係る課題について検討を行っています。また、東電福島第一原発のリスク低減に関する目標を示すため、「東京電力福島第一原子力発電所の中期的リスクの低減目標マップ」(2015年2月策定、2023年3月改定。以下「リスク低減目標マップ」という。)を策定し、リスク低減目標マップに従って廃炉に向けた措置が着実に実施されていることを確認しつつ検討しています。2023年3月の改定では、固形状の放射性物質に係る分野を優先して取り組むべき分野として細分化し、放射能濃度や性状等に応じた目標を設定するとともに、それらの把握に必要な分析体制の強化に係る目標が設定されています。

東京電力は2023年3月、中長期ロードマップやリスク低減目標マップに掲げられた目標を達成するため、廃炉全体の主要な作業プロセスを示す「廃炉中長期実行プラン2023」を策定しました。廃炉作業の今後の見通しについて地元住民や国民に丁寧に分かりやすく伝えるとともに、作業の進捗や課題に応じて同実行プランを定期的に見直しながら、廃炉を安全・着実かつ計画的に進めていくとしています。

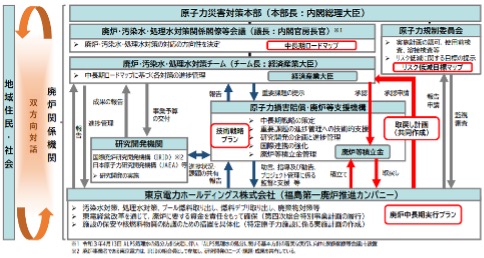

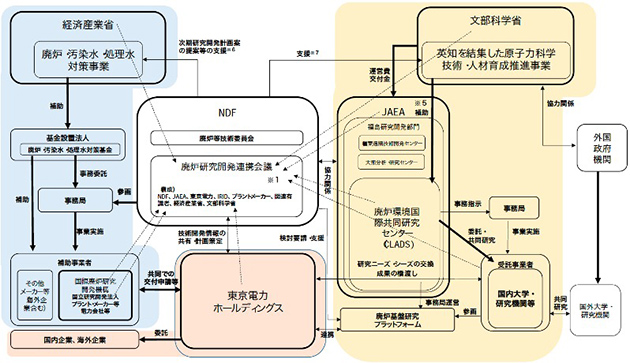

なお、東電福島第一原発の廃炉・汚染水・処理水対策に関する体制は、図 6-2のとおりです。

図6-2 東電福島第一原発の廃炉に係る関係機関等の役割分担

(出典)原子力損害賠償・廃炉等支援機構「東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所の廃炉のための技術戦略プラン2022」(2022年)

(2)東電福島第一原発の状況と廃炉に向けた取組

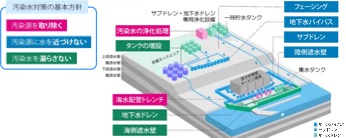

① 汚染水・処理水対策

東電福島第一原発では、燃料デブリが冷却用の水と触れることや、原子炉建屋内に流入した地下水や雨水が汚染水と混ざること等により、新たな汚染水が発生しています。そのため、「東京電力(株)福島第一原子力発電所における汚染水問題に関する基本方針」(2013年9月原子力災害対策本部決定)に基づき、「汚染源を取り除く」、「汚染源に水を近づけない」、「汚染水を漏らさない」という三つの基本方針に沿って、様々な汚染水対策が複合的に進められています(図 6-3)。

図6-3 様々な汚染水対策

(出典)資源エネルギー庁スペシャルコンテンツ「汚染水との戦い、発生量は着実に減少、約3分の1に」(2019年)

「汚染源を取り除く」対策として、ストロンチウム除去装置や多核種除去設備(ALPS)等の複数の浄化設備により、日々発生する汚染水の浄化を行っています。浄化処理を経た処理水の量は日々増え続けており、処理水の貯蔵用タンクの数は2023年3月時点で計1,000基を超えています。

2021年4月には、廃炉・汚染水・処理水対策関係閣僚等会議において決定されたALPS処理水の処分に関する基本方針を踏まえ、東京電力は地域、関係者の意見を伺いつつ、安全確保のための設備の設計や運用等の具体的な検討を進めました。それらの検討結果に基づき、2021年12月、ALPS処理水希釈放出設備及び関連施設の基本設計等について、「福島第一原子力発電所特定原子力施設に係る実施計画変更認可申請書(ALPS処理水の海洋放出関連設備の設置等)」を原子力規制委員会に申請しました。原子力規制委員会との議論やIAEA等からの意見を踏まえて実施計画に反映し、同計画の補正申請を行い、2022年7月、原子力規制委員会から認可を受けました。また、2022年11月に、ALPS処理水の海洋放出時の運用等に関連する実施計画変更認可申請書を原子力規制委員会に申請しました。引き続き、実施計画に基づく安全確保や、人と環境への放射線影響など科学的根拠に基づく正確な情報の国内外への発信、放射性物質のモニタリング強化等、政府の基本方針を踏まえた取組が進められています。上述した基本方針の決定を機に、風評被害の防止を目的としてALPS処理水の定義が変更され、「ALPS等の浄化装置の処理により、トリチウム以外の核種について、環境放出の際の規制基準を満たす水」のみをALPS処理水と呼称することとされました。なお、取り除くことの難しいトリチウムは、放出する前にALPS処理水を海水で大幅(100倍以上1)に希釈し、現在実施している東電福島第一原発のサブドレン等の排水濃度の運用目標(1,500ベクレル/リットル2未満)と同じ水準とします。この希釈に伴い、既に環境放出の際の規制基準を満たしているトリチウム以外の放射性物質についても、同様に大幅に希釈3されます。さらに、放出するトリチウムの年間の総量は、事故前の東電福島第一原発の放出管理値(年間22兆ベクレル)4を下回る水準になるよう放出を実施し、定期的に見直すこととされています。なお、この量は、国内外の他の原子力発電所から放出されている量の実績値の範囲内です。

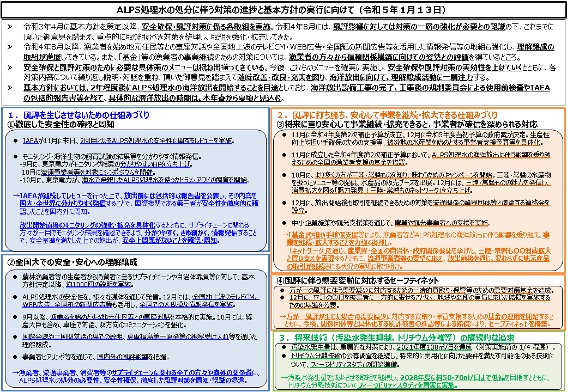

また、上述の基本方針に定められた対策を、政府が一丸となって、スピード感を持って着実に実行していくため、ALPS処理水の処分に関する基本方針の着実な実行に向けた関係閣僚等会議が新設されました。2021年8月には、同会議の下に設置されたワーキンググループにおける意見交換5の内容等を踏まえ、「東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所におけるALPS処理水の処分に伴う当面の対策の取りまとめ」が公表されました。この取りまとめに沿って、風評を生じさせない仕組みと、風評に打ち勝ち、安心して事業を継続・拡大できる仕組みの構築を目指し、今回盛り込んだ施策を着実に実行することとしています。当面の対策の取りまとめ以降、政府は対策を順次実施してきました。2021年12月には、更に取組を加速させるため、対策ごとに今後1年の取組や中長期的な方向性を整理する「ALPS処理水の処分に関する基本方針の着実な実行に向けた行動計画」(以下「行動計画」という。)を策定し、対策の実施状況を継続的に確認して、状況に応じ随時、追加・見直しを行うこととしました。2022年8月と2023年1月には行動計画の改定を行い、対策の更なる強化、拡充を進めるとともに、ALPS処理水の具体的な海洋放出の時期を、2023年春から夏頃までと見込むと示しました(図 6-4)。

図6-4 ALPS処理水の処分に係る対策

(出典)第5回ALPS処理水の処分に関する基本方針の着実な実行に向けた関係閣僚等会議資料1「ALPS処理水の処分に伴う対策の進捗と基本方針の実行に向けて」(2023年1月)

上記の行動計画等に沿った取組が、政府において、着実に進められています。例えば、安全対策については、原子力規制委員会において、東京電力から提出されたALPS処理水の処分に係る実施計画に対する審査が、公開の場で行われました。この審査と並行して、IAEAの国際専門家が繰り返し来日し、東京電力の計画及び日本政府の対応について科学的根拠に基づき厳しく確認しています。2022年2月と11月にはALPS処理水の安全性について、同年3月と2023年1月にはALPS処理水の規制について、IAEAによるレビューが実施されました。2022年2月の安全性のレビュー結果は同年4月、同年3月の規制に関するレビュー結果は同年6月にIAEAの報告書として公表されています6。なお、同年12月には、東京電力及び我が国の当局から提供されるデータの正確さに信頼を与えることを目的とした「IAEAによる独立したサンプリング、データの裏付け及び分析活動」に関する報告書が公表されています。また、理解醸成の取組としては、漁業者を始めとする生産者や、その取引相手となる流通・小売事業者から消費者に至るまで水産物のサプライチェーン全体に関わる皆様に対して、ALPS処理水の安全性や処分の必要性に関する説明を行うとともに、国内外の消費者等に対して、テレビCMやウェブ広告、新聞広告、SNS等を活用した広報を行うなどの取組が進められています。風評対策としては、事業者が安心して事業を継続・拡大できるよう生産性向上や販路拡大に対する支援など様々な施策を講じるために必要な予算を計上しました。さらに、放出による影響を強く懸念する漁業者の方々に対しては、ALPS処理水の放出に伴う水産物の需要減少等の事態に対応するための緊急避難的な措置として、水産物の一時的買取り・保管、販路拡大等を行うための基金を創設しました。これに加えて、ALPS処理水の海洋放出に伴う影響を乗り越えるための漁業者支援に向けた基金も措置しました。

また、東京電力は、ALPS処理水の処分に関する基本方針を踏まえて、実施主体として着実に履行するための対応を2021年4月に取りまとめるとともに、同年8月には、取水・放水設備や海域モニタリング等も含め、安全確保のための設備の具体的な設計及び運用等の検討状況、風評影響及び風評被害への対策を取りまとめました。さらに、東京電力は、国際的に認知された手法に従って定めた評価手法を用いて、ALPS 処理水の海洋放出に係る放射線の環境影響評価(設計段階)を実施し、線量限度や線量目標値、国際機関が提唱する生物種ごとに定められた値を大幅に下回り、人及び環境への影響は極めて軽微であるとする評価結果を公表しました。ALPS処理水を含む海水環境における海洋生物の飼育試験や、取水・放水設備の詳細検討や工事の安全確保に向けた海域での地質調査等、ALPS処理水の海洋放出開始のために必要な取組を順次進めています。

「汚染源に水を近づけない」対策は、汚染水発生量の低減を目的として、建屋への地下水等の流入を抑制するものです。建屋山側の高台で地下水をくみ上げ海洋に排水する地下水バイパス、建屋周辺で地下水をくみ上げ浄化処理後に海洋へ排水するサブドレン、周辺の地盤を凍結させて壁を作る陸側遮水壁(凍土壁)等の取組が行われています。こうした予防的・重層的な対策を進めたことにより、汚染水の発生量は、対策前の約540m3/日(2014年5月)に対し、2022度の実績では約90m3/日まで低減されました。中長期ロードマップでは、平均的な降雨に対して2025年内に汚染水発生量を100m3/日以下に抑制するとしていますが、2022年度の降水量が平均より少なかったこと等もあり、目標達成については、2023年度以降のデータで確認します。引き続き、既に実施している取組を着実に進めるとともに、更なる地下水流入抑制のため、局所的な建屋止水を進めていく予定です。これにより、汚染水発生量は2028年度までに約50~70m3/日への低減を目指します。さらに、近年国内で頻発している大規模な降雨に備え、2022年の台風シーズン前までに豪雨リスクの解消を図るため、新たな排水路整備に向けた工事が実施され、敷地西側の線量が低いエリアを中心に2022年8月から供用が開始されています。また、敷地西側よりも線量が高いエリアに対しては、遠隔による連続監視を同年11月から開始されています。

「汚染水を漏らさない」対策としては、海洋への流出をせき止める海側遮水壁、護岸エリアで地下水をくみ上げる地下水ドレン、信頼性の高い溶接型の貯水タンクへの置き換え等の取組が実施されています。また、建屋滞留水の漏えいリスクを低減するため、1~4号機建屋水位を順次引き下げています。1~3号機原子炉建屋、プロセス主建屋、高温焼却炉建屋を除く建屋内滞留水については、2020年12月以降、最下階床面より低い水位を維持する運用が継続されています。1~3号機原子炉建屋については、2022年度から2024年度内までに建屋滞留水を2020年末の半分程度(約3,000m3)に低減する計画です。プロセス主建屋及び高温焼却炉建屋については、建屋滞留水の中に高線量の土嚢が残置されているため、まずは土嚢を回収した後で滞留水を処理する方針です。2021年5月から8月にかけて、エリアの線量測定や土嚢の詳細な位置の特定等を目的として、遠隔操作型の水中ロボットを用いた建屋地下階調査が実施されました。その結果を踏まえ、放射線に対する水の遮へい効果が期待できる水中回収を軸として、検討が進められています。

「汚染源に水を近づけない」と「汚染水を漏らさない」の両面から、津波の建屋流入に伴う建屋滞留水の増加と流出を防止すること等を目的に、防潮堤等の設置が進められています。日本海溝津波防潮堤については、2020年4月内閣府の検討会で新たに日本海溝津波の切迫性があると評価されたことを踏まえ、2023年度下期の完成に向け、防潮堤本体構築を継続します。コラム ~ALPS処理水の取扱いに係る取組(飼育試験)~

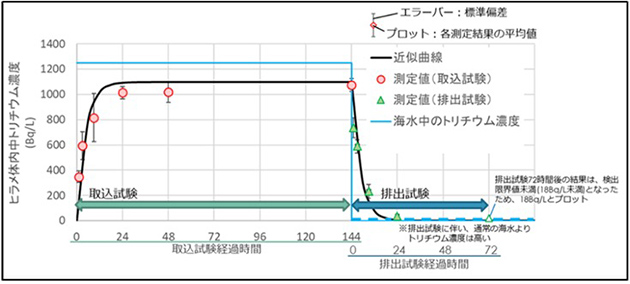

東京電力は2022年9月、東電福島第一原発で発生するALPS処理水の処分に係る環境モニタリングの一環として、海洋生物の飼育試験を開始しました。飼育水槽にはライブカメラが設置され、ウェブサイトでも見ることができます。

飼育を通じ、ヒラメとアワビについてALPS処理水を添加した水槽と通常海水の水槽との間で成長に差はないことを確認しています。さらに、トリチウム濃度は生育環境以上の濃度にならないこと、トリチウム濃度は一定期間で平衡状態に達することを確認するとともに、通常海水以上のトリチウム濃度で平衡状態に達したヒラメとアワビを通常海水に戻すと、時間経過とともにトリチウム濃度が下がることを確認しました。

ヒラメ体内中トリチウム濃度測定結果

(出典)東京電力「ヒラメ体内のトリチウム濃度の測定結果」

② 使用済燃料プールからの燃料取り出し

「中長期ロードマップ」では、事故当時に1~4号機の使用済燃料プール内に保管されていた燃料については、リスク低減のため、まずは使用済燃料プールからの取り出しを進め、当面、共用プール等において適切に保管するとともに、共用プールの容量確保の観点から、共用プールに保管されている燃料を乾式キャスク仮保管設備へ移送・保管することとしています。また、今後、2031年内の1~6号機全ての燃料取り出し完了に向けて、乾式キャスク仮保管のため、必要な敷地を確保していくこととしています。使用済燃料プールからの燃料取り出しは、2014年12月に4号機が完了し、2021年2月に3号機が完了しました。引き続き、1、2号機の燃料取り出しの開始(「中長期ロードマップ」のマイルストーンでは1号機は2027年度~2028年度、2号機は2024年度~2026年度)に向けて順次作業を進めています。なお、5、6号機においては、1~3号機の作業に影響を与えない範囲で燃料取り出し作業を実施することとしており、まず、6号機について、使用済燃料プールから共用プールへの移送を2022年8月に開始しました。以下に各号機の進捗状況を示します。

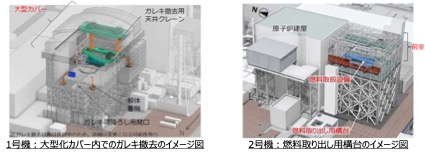

1号機では、燃料取り出しプランについて工法の見直しも含め検討が進められた結果、オペレーティングフロア作業中のダスト対策の更なる信頼性向上や雨水の建屋流入抑制の観点から、原子炉建屋を覆う大型カバーを設置し、カバー内でガレキ撤去を行う案が選択されました(図 6-5左)。2021年4月から開始した大型カバー設置工事の進捗については、構外での大型カバー設置へ向けた鉄骨等の地組作業を実施中です。仮設構台、下部架構の地組が完了し、上部架構の地組が約83%完了しました。設置を終えた箇所から、仮設構台の設置を進めており、約60%が完了しています。また、原子炉建屋最上階近傍でのアンカー削孔に向けて、作業に干渉する壁面からはみ出したガレキの先行撤去作業を2023年3月から実施しています。

2号機では、空間線量が一定程度低減していると判明していることや燃料取扱設備の小型化検討を踏まえ、ダスト飛散をより抑制するため、建屋を解体せず建屋南側に構台を設置してアクセスする工法が採用されています(図 6-5右)。建屋内では、新設する燃料取扱設備の設置に干渉する燃料取扱機操作室の撤去が2022年11月に完了し、解体したガレキの搬出が2023年1月に完了しました。2023年2月から建屋内の他の干渉物(プール南側の既設設備)の撤去作業を実施中です。建屋外では、構外の低線量エリアにて組み立てた鉄骨を構内に搬入し、2023年1月から原子炉建屋南側において燃料取り出し用の構台の鉄骨の組み立て工事を開始しました。

6号機では、使用済燃料を受け入れる空き容量を確保するため、すでに共用プールに貯蔵されている使用済燃料を乾式キャスクに収納し、キャスク仮保管設備への構内輸送を実施していますが、乾式キャスクの気密性確認時に、気密性を満たさない事案が発生しています。原因は、燃料に付着しているクラッド(酸化鉄)又は炭酸カルシウムによる影響と推定しており、対策として、燃料をキャスクに装填する際、1本ごとに洗浄する手順を追加しています。これにより、6号機の使用済燃料プールからの燃料取り出しは、2025年度上期完了の予定に見直しています。

図6-5 1号機(左)及び2号機(右)における燃料取り出し工法の概要

(出典)第86回廃炉・汚染水対策チーム会合/事務局会議資料3-2 東京電力「1号機使用済燃料取り出しに向けた大型カバーの検討状況について」(2021年)、第98回廃炉・汚染水・処理水対策チーム会合/事務局会議資料3-3 東京電力「2号機燃料取り出しに向けた工事の進捗について」(2022年)に基づき作成

③ 燃料デブリ取り出し

1~3号機では、事故により溶融した燃料や原子炉内構造物等が冷えて固まった「燃料デブリ」が、原子炉格納容器内の広範囲に存在していると推測されています。「中長期ロードマップ」では、2017年9月に決定した燃料デブリ取り出し方針に基づいて、取組を進めています。なお、燃料デブリが存在することで生じる様々なリスクを可能な限り早期に低減することが重要である一方、原子炉格納容器内の状況把握や燃料デブリ取り出しに必要な研究開発等がいまだ限定的であることから、現時点で燃料デブリ取り出しの方法は不確実性が大きいことに留意し、今後の調査・分析や現場の作業等を通じて得られる新たな知見を踏まえ、不断の見直しを行うこととしています。その結果、燃料デブリ取り出しの初号機は、燃料デブリ取り出し作業における安全性、確実性、迅速性、使用済燃料プールからの燃料取り出し作業との干渉回避を含めた廃炉作業全体の最適化の観点から、2号機としています。

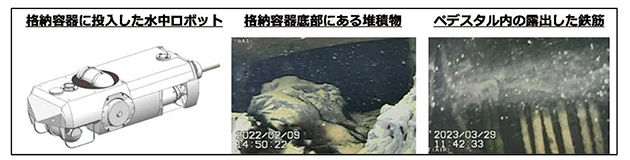

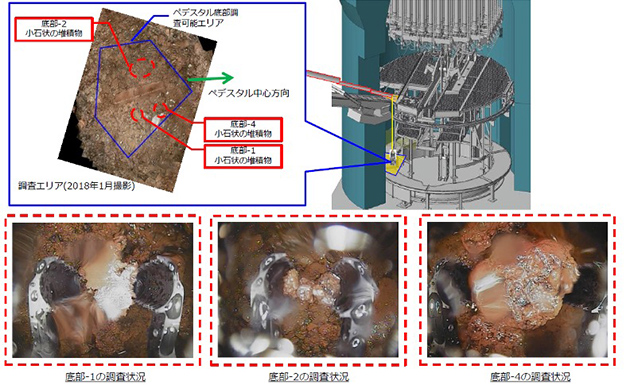

1号機では、2022年2月から2023年3月にかけて、原子炉格納容器(PCV7)内部調査として、数種類の水中ロボットをPCV底部に投入し、ガイドリング8取付、圧力容器を支えるコンクリート構造物(ペデスタル)内外の詳細目視、堆積物の厚さ測定、堆積物のデブリ検知、堆積物サンプリング、堆積物3Dマッピングが実施されました。2022年12月に実施した堆積物デブリ検知(ガンマ線(γ線)の核種分析)において、調査ポイント全てにおいて、中性子及びユーロピウム-154のγ線が検出されたことから、燃料デブリから遊離した物質(燃料デブリ由来の物質)が調査範囲に広く存在しているものと推定されています。堆積物サンプリング調査については、2023年の1月と2月に計4か所で実施されました。採取したサンプルについては、構外の分析機関への輸送が計画されています。2023年3月には、ペデスタル内外に堆積物、またペデスタル開口部及びペデスタル内の壁面下部のコンクリート損傷、鉄筋の露出を確認しました(図 6-6)。今回の結果を踏まえ、東京電力はペデスタルの耐震性評価等を実施する予定です。

図6-6 原子炉格納容器内部調査装置(水中ロボット)及び調査画像

(出典)第99回廃炉・汚染水・処理水対策チーム会合/事務局会議及び第113回廃炉・汚染水・処理水対策チーム会合/事務局会議 東京電力ホールディングス株式会社資料から抜粋

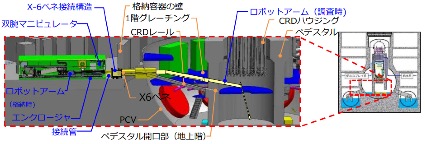

2号機では、内部調査・試験的取り出し計画(図 6-7)に基づいて、PCV内部調査及び試験的取り出しに向けた準備作業が進められています。これまでロボットやミューオン等を用いた格納容器内部の調査が行われ、2019年にはロボットを用いて、堆積物が動くことが確認されています(図 6-8)。試験的取り出しについては、英国にて開発を進めていた2号機燃料デブリ試験的取り出し装置が、2021年7月に我が国に到着し、2022年2月から原子力機構楢葉遠隔技術開発センター(以下「楢葉モックアップ施設」という。)においてモックアップ試験を実施しています。2023年3月末時点においては、試験的取り出し装置であるロボットアームのソフトウェア改良等を行っており、2023年度後半を目途に試験的取り出しに着手する予定で進めています。また、2号機現場の準備工事として、2021年11月にX-6ペネハッチ開放に向けた隔離部屋設置作業に着手しました9。引き続き安全かつ慎重に作業を進めています。

図6-7 2号機 内部調査・試験的取り出しの計画概要

(出典)第109回廃炉・汚染水・処理水対策チーム会合/事務局会議資料3-3-3 技術研究組合国際廃炉研究開発機構、東京電力「2号機 PCV内部調査・試験的取り出し作業の準備状況」(2022年)

図6-8 2号機 原子炉格納容器内部調査 実施結果

(出典)東京電力 「福島第一原子力発電所 2号機 原子炉格納容器内部調査 実施結果」(2019年)

④ 廃棄物対策

事故により、ガレキや水処理二次廃棄物等の固体廃棄物が発生しています。また、今後の燃料デブリ取り出しに伴い、燃料デブリ周辺の撤去物、機器等が廃棄物として発生します。これらは、破損した燃料に由来する放射性物質を含むこと、海水成分を含む場合があること、対象となる物量が多く汚染レベルや性状の情報が十分でないこと等、既往の原子力発電所の廃炉作業で発生する放射性廃棄物と異なる特徴があります。

中長期ロードマップでは、2021年度頃までに、固体廃棄物の処理・処分方策とその安全性に関する技術的な見通しを示すとされています。固体廃棄物の性状把握から処理・処分に至るまで一体となった対策の専門的検討は、NDFを中心に関係機関が各々の役割に基づき取組を進めており、性状把握のための分析能力の向上、柔軟で合理的な廃棄物ストリーム(性状把握から処理・処分に至るまで一体となった対策の流れ)の構築に向けた開発を進めています。その成果を踏まえ、戦略プラン2021において、廃棄物量の低減に向けた進め方、性状把握を効率的に実施するための分析・評価手法の開発、処理・処分方法を合理的に選定するための手法の構築について、技術的な見通しが示されました。戦略プラン2022では、固体廃棄物の取扱いに関する目標が次のように示されています。

① 当面10年間程度に発生する固体廃棄物の物量予測を定期的に見直しながら、発生抑制と減容、モニタリングを始め、適正な保管管理計画の策定・更新とその遂行を進める。

② 2021年度に示した処理・処分方策とその安全性に関する技術的見通しを踏まえ、固体廃棄物の特徴に応じた廃棄物ストリームの構築に向けて、性状把握を進めつつ、処理・処分方策の選択肢の創出とその比較・評価を行い、固体廃棄物の具体的管理について全体として適切な対処方策の検討を進める。

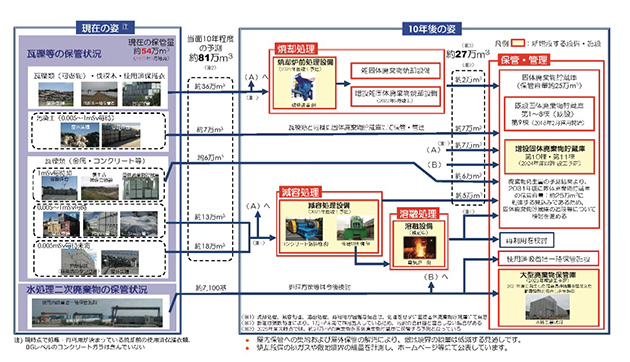

中長期ロードマップでは、2028年度内までに、水処理二次廃棄物及び再利用・再使用対象を除く全ての固体廃棄物の屋外での保管を解消するとしています。東京電力は、2023年2月に「固体廃棄物の保管管理計画」の6回目の改訂を行い、当面10年程度に発生すると想定される固体廃棄物の量を念頭に、遮へい・飛散抑制機能を備えた保管施設や減容施設を導入して屋外での一時保管を解消する計画や、継続的なモニタリングにより適正に固体廃棄物を保管していく計画を示しました(図 6-9)。

図6-9 福島第一原子力発電所の固体廃棄物対策について

(出典) 原子力規制委員会 第105回特定原子力施設監視・評価検討会 東京電力ホールディングス(株) 「東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所の固体廃棄物の保管管理計画 2023年2月版」(2023年)

また、廃棄物の処理・処分の検討を進めていくためには、廃棄物の核種組成、放射能濃度等を分析することが必要ですが、事故炉である東電福島第一原発は、廃棄物の物量が多く、核種組成も多様であることから、分析試料数の増加に対応しながら分析を進めていくことが重要です。今後、初号機の燃料デブリ取り出し開始以降からの第3期を目前に控え、廃棄物の分析体制の強化は重要な課題の一つです。東京電力は、今後の廃炉を効率的に進めるために必要な分析対象物と分析数を年度ごとに見積もった「東京電力福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた固体廃棄物の分析計画」(以下「分析計画」という。)を2023年3月に公表しました。この分析計画を着実に実行していくため、政府、東京電力、NDF、原子力機構等の関係機関の連携の下、必要な「分析人材の育成・確保」、「施設の整備」、「分析を着実に実施していくための枠組みの整備」等、分析体制の強化のための取組を進めています。

⑤ 作業等環境改善

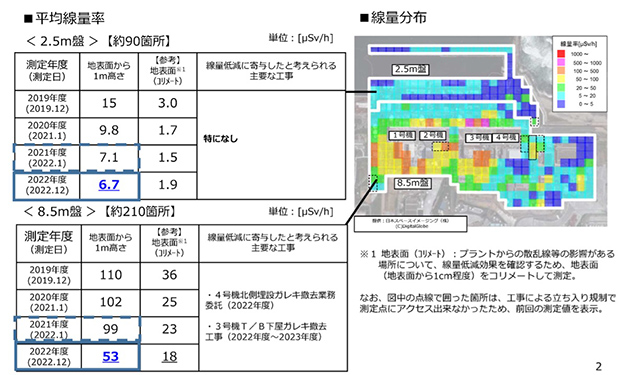

長期に及ぶ廃炉作業の達成に向けて、高度な技術、豊富な経験を持つ人材を中長期的に確保するため、モチベーションを維持しながら安心して働ける作業環境を整備することが重要です。作業環境の改善に向けて、法定被ばく線量限度の遵守に加え、可能な限りの被ばく線量の低減、労働安全衛生水準の不断の向上等の取組が行われています。2021年10月には、高放射線環境下での作業における被ばくリスクを更に減らすため、全面マスクを覆うことができる放射線防護装備が導入されました。また、多くの作業員が作業するエリアから順次、表土除去、天地返し、遮へい等の線量低減対策を実施しており、2021年度の線量状況確認では、1~4号機周辺(図 6-10)や固体廃棄物貯蔵庫周辺等の線量低下が確認されています。

図6-10 1~4号機周辺の平均線量率の推移及び線量分布

(注)平均線量率、線量分布ともに、胸元高さ(地表面から1mの高さ)の測定値。線量分布は30mメッシュ。

(出典)第113回廃炉・汚染水・処理水対策チーム会合/事務局会議資料 東京電力「福島第一原子力発電所構内の線量状況について」(2023年)

さらに、定期的に、東電福島第一原発の全作業員(東京電力の社員を除く)を対象とした、労働環境の改善に向けたアンケートが実施されています。2022年8月から9月にかけて実施された第13回アンケートについては、現在の労働環境に対する評価、放射線に対する不安、東電福島第一原発で働くことに対する不安、やりがい等の様々な項目に関してアンケートが行われ、作業員の現在の労働環境に対する受け止めや、更なる改善要望、意見が数多く得られました。今後も、東電福島第一原発の施設環境変化を把握するとともに、アンケート結果の内容など、意見・要望にしっかりと耳を傾け、労働環境改善に努め、「安心して働きやすい職場」作りに取り組んでいくことが示されています。

(3)廃炉に向けた研究開発、人材育成及び国際協力

① 廃炉に向けた研究開発

国、民間企業、研究開発機関、大学等が実施主体となり、廃炉研究開発連携会議の下で連携強化を図りつつ、基礎・基盤から実用化に至る様々な研究開発が行われています(図 6-11)。

図6-11 東電福島第一原発の廃炉に係る研究開発実施体制

(出典)原子力損害賠償・廃炉等支援機構「東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所の廃炉のための技術戦略プラン2022」(2022年)

経済産業省は、東電福島第一原発の廃炉・汚染水・処理水対策に係る技術的難度の高い研究開発のうち、国が支援するものについて研究開発を補助する「廃炉・汚染水・処理水対策事業」を実施しており、原子炉格納容器内の内部調査技術や、燃料デブリ取り出しに関する基盤技術、取り出した燃料デブリの収納・移送・保管に関する技術等の開発を進めています。

文部科学省は、「英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業」(以下「英知事業」という。)を実施しており、原子力機構のCLADSを中核とし、国内外の多様な分野の知見を融合・連携させることにより、中長期的な廃炉現場のニーズに対応する基礎的・基盤的研究及び人材育成を推進しています。

NDFは、研究開発中長期計画や次期研究開発計画の企画検討及び英知事業の支援を行うとともに、関係機関の代表者や大学等の有識者をメンバーとした「廃炉研究開発連携会議」を設置し、研究開発のニーズとシーズの情報共有、廃炉作業のニーズを踏まえた研究開発の調整、研究開発・人材育成に係る協力促進等の諸課題について検討しています。NDF及び東京電力は、2020年度に廃炉の今後約10年の研究開発の全体を俯瞰した研究開発中長期計画を作成しました。研究開発中長期計画は、東京電力の廃炉中長期実行プランの改訂、燃料デブリの取り出し規模の更なる拡大に向けての概念検討、現在実施されている研究開発の進展等を踏まえ、毎年度更新されます。主な改訂は、廃炉の主要工程の最新化、基礎・基盤研究の取り込み等です。

英知事業と廃炉・汚染水・処理水対策事業の連携を図る取組も進められています。2022年2月の第10回廃炉研究開発連携会議での議論を踏まえ、東京電力、CLADS及びNDFは、10年を超える長期の課題を含めた技術課題の分析を行い、俯瞰的かつ網羅的な課題の整理を開始しました。その成果を参考として研究開発中長期計画、基礎・基盤研究の全体マップに反映していく計画です。

原子力機構は、CLADSを中心として、国内外の研究機関等との共同による基礎的・基盤的研究を進めています。また、廃炉に関する技術基盤を確立するための拠点整備も進めており、遠隔操作機器・装置の開発実証施設(モックアップ施設)として楢葉モックアップ施設を運用しています。燃料デブリや放射性廃棄物等の分析手法、性状把握、処理・処分技術の開発等を行う「大熊分析・研究センター」の放射性物質分析・研究施設では、分析実施体制の構築に向けて、低・中線量のガレキ類等の廃棄物やALPS処理水の分析を実施予定の第1棟、燃料デブリ等の分析を実施予定の第2棟の整備が進められています。このうち第1棟について、2022年6月の竣工後、試験運転・分析準備を進め、同年10月に特定原子力施設の一部として管理区域等を設定し、分析実施体制を構築しました。厳正な放射線管理を行いつつ、放射性物質を用いた分析作業が開始されています。これにより、第1棟へのALPS処理水・廃棄物試料の受け入れが効率的に行われることが期待されています。ALPS処理水の分析は、客観性・透明性の高い測定を行う観点で、東京電力による測定・確認とは独立して、原子力機構が第三者として行うものです。2022年度は、分析法の妥当性確認を進め、信頼性の高い分析・測定を行うことができるよう準備が進められました。

2023年4月に政府により設立される予定の「福島国際研究教育機構」(F-REI)10において実施する研究開発分野は①ロボット、②農林水産業、③エネルギー、④放射線科学・創薬医療、放射線の産業利用、⑤原子力災害に関するデータや知見の集積・発信とされており、廃炉に関する研究開発との連携も期待されます。そのため、今後、NDFは、福島国際研究教育機構の研究開発に関連したアウトリーチ活動を視野に入れつつ、研究開発の推進に関する基本計画も踏まえた連携を検討していく、とされています。② 廃炉に向けた人材育成

東電福島第一原発の廃炉には30年から40年を要すると見込まれており、中長期的かつ計画的に、廃炉を担う人材を育成していく必要があります。

東京電力は、廃炉事業に必要な技術者養成の拠点として「福島廃炉技術者研修センター」を設置し、地元人材の育成に取り組んでいます。

文部科学省は、英知事業の一部として「研究人材育成型廃炉研究プログラム」を実施し、原子力機構を中核として大学や民間企業と緊密に連携し、将来の廃炉を支える研究人材育成の取組を推進しています。

原子力機構は、学生の受入れ制度の活用等を通じた人材育成を実施しています。また、CLADSを中心に、国内外の大学、研究機関、産業界等の人材交流ネットワークを形成しつつ、研究開発と人材育成を一体的に進める体制を構築しています。

技術研究組合国際廃炉研究開発機構(IRID11)は、同機構の研究開発成果を報告するとともに、若手研究者や技術者を育成することを目的として、シンポジウムを開催しています。コラム ~廃炉等に向けた分析体制の強化~

2022年12月に開催された原子力規制委員会の特定原子力施設監視・評価検討会において、東電福島第一原発の廃炉等に向けた分析体制の強化について議論が行われました。これを受け、大量に発生する廃棄物の「保管・管理」、その後の「処理・処分」を行っていくため、廃炉の時間軸に沿って分析ニーズを明らかにし、分析ニーズに基づき、分析計画を策定するとともに、高度な技術・技能を有する人材の具体的な能力を明確化し、必要人数の規模及び必要時期に係る定量化の作業を東京電力にて進めています。

また、廃炉に向けた分析の着実な遂行のため、原子力機構等において分析・評価手法の開発を進めるとともに、分析施設の確保、人材の育成・確保の取組が進められています。特に人材の育成・確保に関しては、国内の分析実務の豊富な経験・知見を有する研究者、技術者を集約した分析サポートチームを組織するとともに、新たに設立される福島国際研究教育機構(F-REI)12において固体廃棄物分析を担う分析作業者の育成を念頭に置いたカリキュラムを作成し、研修を実施するための準備が進められています。

廃炉イベントと分析需要の変化

(出典)第104回特定原子力施設監視・評価検討会資料1-3-2 東京電力「分析体制構築に向けた取り組み状況について」(2022年)に基づき作成

③ 国際社会との協力

東電福島第一原発事故を起こした我が国としては、国際社会に対して透明性を確保する形で情報発信を行い、事故の経験と教訓を共有するとともに、国際機関や海外研究機関等と連携して知見・経験を結集し、国際社会に開かれた形で廃炉等を進め、国際社会に対する責任を果たしていかなければなりません。また、廃炉作業の進捗や得られたデータ等を積極的に発信することは、福島の状況に関する国際社会の正確な理解の形成に不可欠です。

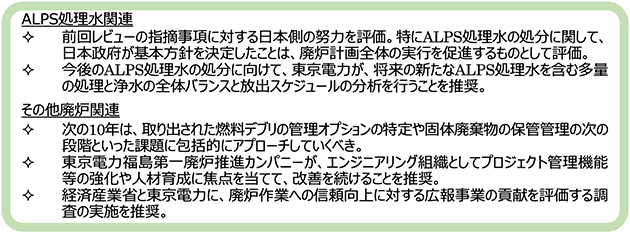

我が国は、IAEAに対して定期的に東電福島第一原発に関する包括的な情報を提供し、IAEAとの協力関係を構築しています。2021年4月には、ALPS処理水の処分に関する基本方針の公表を受けてグロッシーIAEA事務局長がビデオメッセージを発表し、我が国が選択した方法は技術的に実現可能であり国際慣行にも沿っているとの認識を改めて述べました。廃炉に向けた取組の進捗については、同年6月から8月にかけて5回目となるIAEAの廃炉レビューを受けました(図 6-12)。また、我が国は、同年9月のIAEA第65回総会において、東電福島第一原発の状況について国際社会に対して科学的根拠に基づき透明性を持って説明を継続するとともに、ALPS処理水の安全性や規制面及び海洋モニタリングに関するレビューの実施に向けてIAEAと協力していく旨を示しました。さらに、2022年2月と11月にはALPS処理水の安全性について、同年3月と2023年1月にはALPS処理水の規制について、IAEAによるレビューが実施されました。2022年2月の安全性のレビュー結果は同年4月、同年3月の規制に関するレビュー結果は同年6月にIAEAが報告書として公表されています13。なお、同年12月には、東京電力及び我が国の当局から提供されるデータの正確さに信頼を与えることを目的とした「IAEAによる独立したサンプリング、データの裏付け及び分析活動」に関する報告書が公表されています。IAEAによる裏付け活動の三つの主要な構成要素は、以下のとおりです。

・ALPS処理水のサンプリング、分析及び分析機関間比較(ILC14)

・周辺環境から採取した環境試料(海水・魚など)のサンプリング、分析及びILC

・作業員の外部・内部放射線被ばくのモニタリングに関する線量測定サービスプロバイダーの能力評価

報告書では、これまでの進展と今後期待される活動が記載されています。また、分析結果がまとまった際には、IAEAから改めて報告書が公表されます。さらに、ALPS処理水の放出前・中・後にわたって、安全性に関するレビューが継続されるとともに、IAEAによる裏付け及び分析活動の最新情報が公開されていく予定です。

図6-12 IAEA廃炉レビューによる評価報告書の主なポイント

(出典)経済産業省「IAEA廃炉レビューミッションが来日し、評価レポートを江島経済産業副大臣が受領しました」(2021年)に基づき作成

IAEAを通じた取組に加え、原子力発電施設を有する国の政府や産業界等の各層との協力関係が構築されており、廃炉・汚染水・処理水対策の現状について継続的に情報交換が行われています。各国の在京大使館や政府等向けには累次にわたってブリーフィングが行われており、2022年度は合計13回ブリーフィングが実施されました。さらに、英語版動画やパンフレット等の説明資料が作成され、IAEA総会サイドイベントや要人往訪の機会等、様々なルートで海外に向けて情報が発信されるとともに、経済産業省のウェブサイト15にも掲載されています。

また、廃炉作業に伴い得られたデータも活用し、必要な技術開発等を進めるため、様々な国際共同研究が行われています。経済産業省の廃炉・汚染水・処理水対策事業や文部科学省の英知事業では、海外の企業や研究機関等との協力による取組が実施されています。また、原子力機構のCLADSでは、海外からの研究者招へい、海外研究機関との共同研究が実施されており、国際的な研究開発拠点の構築を目指した活動が実施されています。コラム ~身の回りのトリチウムの存在と取扱い~

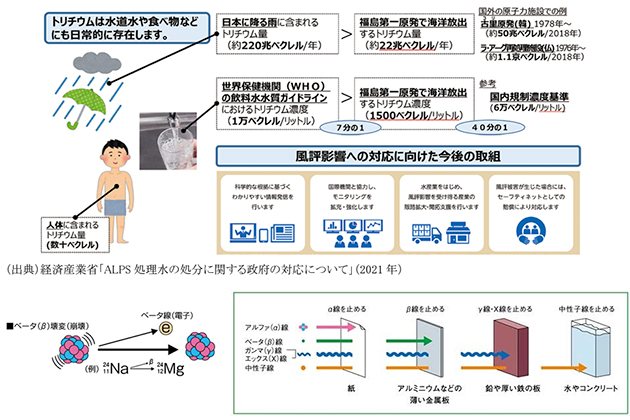

トリチウムとは、水素の放射性同位体で、一般的な水素と同様に酸素と結合して水分子(トリチウム水)を構成します。ベータ崩壊し、ベータ線(電子)を放出します。トリチウムは、宇宙から地球へ降り注いでいる放射線(宇宙線)と地球上の大気が反応することにより自然に発生するため、トリチウム水の形で自然界にも広く存在し、大気中の水蒸気、雨水、海水、水道水、人の体内等にも含まれます。

トリチウムは、原子力発電所の運転や使用済燃料の再処理でも発生します。トリチウム水は普通の水と同じ性質を持つため、トリチウム水だけを分離・除去することは非常に困難です。そのため、原子力発電所や再処理施設で発生したトリチウムは、過去40年以上にわたり、各国の規制基準を遵守して海洋や大気等に排出されています。我が国では、国際放射線防護委員会(ICRP16)の勧告に沿って規制基準が定められています。

東電福島第一原発の汚染水の浄化により発生するALPS処理水にも、トリチウムが含まれます。ALPS処理水の処分に関する基本方針では、規制基準等の科学的な観点だけでなく、風評影響等の社会的な観点も含めた対応が示されています。同時に、トリチウム分離に関する技術動向を注視し、現実的に実用化可能な技術があれば積極的に取り入れる方針です。

(出典)文部科学省「放射線等に関する副読本(高等学校生徒用)

コラム ~IAEAによるALPS処理水の安全性に関するレビュー(2回目)~

東電福島第一原発で発生するALPS処理水の安全性レビューのために来日していたIAEAによるミッションが2022年11月14日から18日にかけて行われました。ALPS処理水の放出前・中・後にわたり継続的に実施されるIAEAによる安全性レビューは、2022年2月に続き2回目となります。

今回は、IAEA原子力安全・核セキュリティ局調整官のグスタボ・カルーソ氏を筆頭に7名のIAEA職員と、9名の国際専門家(アルゼンチン、中国、韓国、フランス、マーシャル諸島、ロシア、英国、米国、ベトナム)が来日し、経済産業省、東京電力との会合で、第1回レビューミッションでも議論された八つの項目17についてレビューが行われました。

特に、東京電力が2022年11月14日に原子力規制委員会に提出した放出を管理するための組織体制の明確化、処理水中の測定対象核種の改善等を含む実施計画の変更認可申請書について、IAEAの安全基準に基づいて専門的な議論が行われました。同年11月16日には、東電福島第一原発を訪問し、希釈放出設備の工事進捗状況等を視察し東京電力と意見交換が行われました。今回のレビューにおけるIAEA派遣団からの指摘は、これまでの意見交換における指摘と併せて、東京電力による放射線環境影響評価報告書の見直しに反映され、内容の一層の充実が図られます。同年12月にはALPS処理水の安全性レビューのうち、「IAEAによる独立したサンプリング、データの裏付け及び分析活動」に関する報告書が公表されました。東京電力及び我が国の当局から提供されるデータの正確さに信頼を与えることを目的としており、ALPS処理水の中の放射性物質に関するモニタリング、環境モニタリング及び東電福島第一原発の作業員の職業被ばくに係るデータの分析及び裏付けに関するIAEAの活動計画等について記されており、今後、分析結果がまとまった際に、IAEAから改めて報告書が公表されることとなっています。

我が国は、今後とも、ALPS処理水の放出の安全性レビューやモニタリング等の実施において、IAEAへの必要な情報提供を継続するとともに、ALPS処理水の取扱いについて、国際社会のより一層の理解を醸成していく考えです。

会合の様子

(出典)経済産業省「IAEAによる東京電力福島第一原子力発電所のALPS処理水の安全性に関するレビュー(2回目)が行われました」(2022年)

- タンクに保管している水のトリチウムの濃度は約15万~約250万ベクレル/リットル(加重平均73万ベクレル/リットル)であり、1,500ベクレル/リットルまで希釈するためには、約100倍~約1,700倍(加重平均約500倍)の希釈が必要となる。

- 告示濃度限度の40分の1であり、世界保健機関(WHO)の飲料水水質ガイドラインの7分の1程度。なお、告示濃度限度とは、原子炉等規制法に基づく告示に定められた、放射性廃棄物を環境中へ放出する際の基準。当該放射性廃棄物が複数の放射性物質を含む場合は、それぞれの放射性物質の核種の告示濃度限度に対する当該核種の放射性廃棄物中の濃度の比について、その総和が1未満(告示濃度比総和1未満)となる必要がある。

- ALPS処理水を100倍以上に希釈することで、希釈後のトリチウム以外の告示濃度比総和は、0.01未満となる。

- 原子力発電所ごとに設定された通常運転時の目安となる値(規制基準値を大幅に下回る値)。

- 第5章5-4(3)「東電福島第一原発の廃炉に関する情報発信やコミュニケーション活動」を参照。

- 2023年4月には第2回安全性レビューの結果、同年5月には第2回規制レビューの結果が公表されている。

- Primary Containment Vessel

- 水中ロボットのケーブル絡まり防止を目的に設置するリング。

- 隔離部屋の設置は2023年4月に完了。

- 2023年4月1日に予定どおり設立された。

- International Research Institute for Nuclear Decommissioning

- 福島国際研究教育機構(F-REI)については、第1章(2)⑤3)「新たな産業の創出・生活の開始に向けた広域的な復興の取組」を参照。

- 2023年4月には第2回安全性レビューの結果、同年5月には第2回規制レビューの結果が公表されている。

- Interlaboratory Comparison

- https://www.meti.go.jp/english/earthquake/nuclear/decommissioning/index.html

- International Commission on Radiological Protection

- 「横断的な要求事項と勧告事項」、「ALPS処理水/放出水の性状」、「放出管理のシステムとプロセスに関する安全性」、「放射線環境影響評価」、「放出に関する規制管理と認可」、「ALPS処理水と環境モニタリング」、「利害関係者の関与」、「職業的な放射線防護」。

| < 前の項目に戻る | 目次に戻る | 次の項目に進む > |