5-3 コミュニケーション活動の強化

以前は、我が国の原子力分野におけるコミュニケーション活動では、情報や決定事項を一方的に提供し、それを理解・支持してもらうことに主眼が置かれてきました。しかし、現代では、個々人が様々な情報に容易にアクセスすることが可能になりました。今後、我が国のコミュニケーション活動を考える上で、従前の枠組みでは見落としがちであった図 5-4のような視点が必要と考えられています。

図5-4 原子力に係るコミュニケーションにおいて我が国で見落としがちな視点

(出典)第9回原子力委員会資料第1-1号 原子力政策担当室「ステークホルダー・インボルブメントに関する取組について」(2018年)に基づき作成

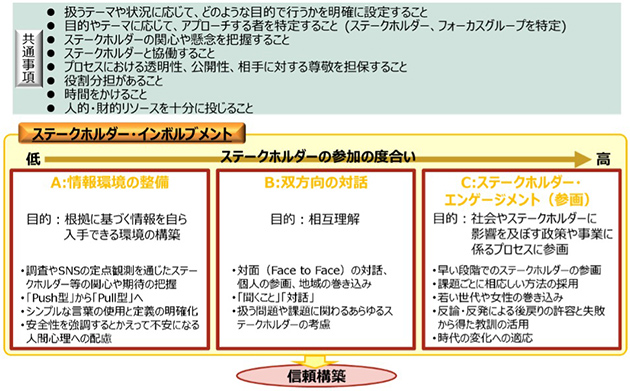

このような状況を踏まえ、原子力委員会は、原子力分野におけるステークホルダーと関わる取組全体を「ステークホルダー・インボルブメント」と定義し、2018年3月にその基本的な考え方を取りまとめました(図 5-5)。ステークホルダー・インボルブメントを進める上では、情報環境の整備、双方向の対話、ステークホルダー・エンゲージメント(参画)のそれぞれの目的を明確に設定し、状況やテーマに応じて最適な方法を選択・組み合わせることが必要です。コミュニケーション活動には画一的な方法はなく、ステークホルダーの関心や不安に真摯に向き合い対応していくことが重要であり、関係機関で目的に応じたコミュニケーションの在り方を考え、ステークホルダーとの間での信頼関係構築につなげていくことが求められます。

図5-5 ステークホルダー・インボルブメントの要点

(出典)第9回原子力委員会資料第1-1号 原子力政策担当室「ステークホルダー・インボルブメントに関する取組について」(2018年)

原子力委員会の「基本的考え方」(2023年2月)においても、各関連機関が科学的に正確な情報や客観的な事実に基づいた対話やリスクコミュニケーションを進める必要性が記載されています。これらを進める上で、相互理解のための双方向の対話に加え、科学のみでは正解や解決策を提供できない問題が存在することを認識し、様々な社会情勢を踏まえた上で、国民に原子力関連の知見を分かりやすく翻訳して橋渡しすることが重要であり、それができる橋渡し人材を国や原子力関連機関で育成することも重要であると追記されました。

例えば、量研では、学校における放射線教育向上と地域住民への放射線に関する知識普及を目的として「教員のための放射線基礎コース」を開講しています。同コースでは、学校の授業で取り入れることのできる実験などを体験しながら、自然の放射線、様々な測定器について学ぶことができます。こうした原子力・放射線分野の事例や他分野におけるサイエンスコミュニケーター育成の先行事例を参考にしつつ、原子力分野におけるサイエンスコミュニケーターの育成を強化することが重要です。

| < 前の項目に戻る | 目次に戻る | 次の項目に進む > |