5-4 原子力関係機関における取組

(1)国による情報発信やコミュニケーション活動

原子力利用に当たっては、その重要性や安全対策、原子力防災対策等について、様々な機会を利用して、丁寧に説明することが重要です。原子力委員会は、原子力に関する活動内容を原子力白書として毎年国民に提供しています。その上で、情報提供活動の一環として、大学生等に対する講義、講演の中で直接説明を実施してきています。また、海外では、IAEA総会での英語版(概要)の配布と説明、国際会議での講演を通じて紹介しています。このような活動については、今後も積極的に行っていくこととしています。

資源エネルギー庁では、東電福島第一原発事故の反省を踏まえ、国民や立地地域との信頼関係を再構築するために、エネルギー、原子力政策等に関する広報・広聴活動を実施しています。この活動では、立地地域はもちろん、電力消費地域や次世代層を始めとした国民全体に対して、シンポジウムや説明会等においてエネルギー政策に関する説明を2016年から累計820回以上実施し、多様な機会を捉えてエネルギー政策等の理解促進活動に取り組んでいます。

近年ではウェブサイトを通じた活動等の充実に努めています。例えば、エネルギーに関する記事を分かりやすく発信する情報サイト「みんなで考えよう、エネルギーのこれから(エネこれ)」としてウェブサイトを更新しています(図 5-6)。同コンテンツでは、2017年6月の開始から、これまで約340本の記事を配信しており、うち原子力や福島復興関連の記事は60本以上配信し、原子力の基礎的な情報からイノベーションの動向などタイムリーな話題についても展開しています。

「広報・調査等交付金」事業では、立地地域の住民の理解促進を図るため、地方公共団体が行う原子力発電に係る対話や知識の普及等の原子力広報の各種取組への支援を行っています。なお、過年度に同交付金を活用して実施された広報事業等の概要と評価をまとめた報告書は、資源エネルギー庁のウェブサイトにて公開されています。

図5-6 資源エネルギー庁情報サイト「みんなで考えよう、エネルギーのこれから(エネこれ)」

(出典)資源エネルギー庁ウェブサイト5」より作成

高レベル放射性廃棄物の最終処分(地層処分)6に関しては、科学的特性マップ等を活用して国民理解・地域理解を深めていくための取組として、資源エネルギー庁、原子力発電環境整備機構(NUMO7。以下「原環機構」という。)により、対話型全国説明会を始めとするコミュニケーション活動が全国各地で行われています(図 5-7)。また、2020年11月から北海道の寿都町及び神恵内村で文献調査が開始されたことを受けて、原環機構は2021年3月に、住民からの様々な質問や問合せにきめ細かく対応するため、職員が常駐するコミュニケーションの拠点として「NUMO寿都交流センター」及び「NUMO神恵内交流センター」を開設しました。2021年4月からは、住民、経済産業省、原環機構等が参加し、高レベル放射性廃棄物の地層処分事業の仕組みや安全確保の考え方、文献調査の進捗状況、地域の将来ビジョン等に関する意見交換を行う場として、「対話の場」が開催されています。2022年度は、寿都町における「対話の場」が合計7回、神恵内村における「対話の場」が合計7回、それぞれ開催されました。

原子力規制委員会では、2017年11月に行った2012年の発足以降5年間の活動に関する振り返りの議論の中で、立地地域の地方公共団体とのコミュニケーションの向上の必要性を確認したことを踏まえ、委員による現地視察及び地元関係者との意見交換を実施しています。具体的には、委員が分担して国内の原子力施設を視察するとともに、当該原子力施設に関する規制上の諸問題について、被規制者だけでなく希望する地元関係者を交えた意見交換を継続的に行っています。

そのほか、福島の復興・再生に向けた風評払拭のための取組については第1章1-1(2)⑤4)「風評払拭・リスクコミュニケーションの強化」に記載しています。

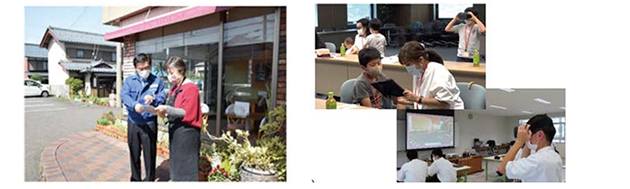

図5-7 対話型全国説明会の様子

(出典)原環機構「高レベル放射性廃棄物の最終処分に関する対話型全国説明会」

コラム ~原環機構による企業と連携した広報活動~

原環機構は、高レベル放射性廃棄物の地層処分事業の周知等を目的として、企業と連携した広報活動を実施しています。具体的には、若者を主な対象としたメディアである「新R25」のWEBサイトに、青森県六ケ所村にある再処理工場と高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターに関するタイアップ記事を掲載し、高レベル放射性廃棄物の現状について発信しています。ABCクッキングスタジオのWEBサイトには、同スタジオの生徒がワイン造りを通して地層処分に必要な地質環境について学習する様子を取り上げた記事が掲載されています。

(出典)原環機構「ABCクッキングスタジオと新R25でのタイアップ記事掲載について」(2022年)

また、企業とタイアップした動画コンテンツによる発信も行っています。例えば、マイナビニュースによるツイッター番組「竹山家のお茶の間で団らん」とのタイアップ企画を2回実施しています。同企画では、カンニング竹山氏を中心とした竹山家が、北海道にある原子力機構の幌延深地層研究センター ゆめ地創館や、高レベル放射性廃棄物の最終処分に関する文献調査を実施している北海道の神恵内村を訪問する様子を配信しました。

(2)原子力関係事業者による情報発信やコミュニケーション活動

各原子力関係事業者は、原子力発電所の周辺地域において地方公共団体や住民等とのコミュニケーションを行っています。例えば、原子力総合防災訓練に参加し、防災体制や関係機関における協力体制の実効性の確認を行うことや、発電所周辺自治体へ毎月訪問して原子力に係る情報提供や問合せ対応等を行っています。また、一般市民への説明においては、原子力発電所やその安全対策の取組についてより理解を深められるよう、投影装置、映像、ジオラマ、VRスコープを活用した説明会や見学会等が実施されています。2021年8月から、中部電力株式会社(以下「中部電力」という。)は、浜岡原子力発電所のオンライン見学会を開催し、発電所の所員による発電所の概要や安全対策の解説を行っています。九州電力は、2022年3月より360°VRやCG映像を活用したバーチャル見学会を開始しています(図 5-8)。

コラム ~英国のパブリックダイアログの支援~

国民の理解の深化に向けては根拠に基づく情報体系の構築に加えて、科学的に正確な情報や客観的な事実に基づいた対話やリスクコミュニケーションが重要です。

英国では、政府機関等により科学技術関連のパブリックダイアログ8を支援する取組(「Sciencewise」プログラム)が行われており、その取組の中で双方向のサイエンスコミュニケーションの場をつくる人材への支援としてパブリックダイアログの要点をまとめた「Sciencewise Guiding Principles」を提供しています。「Sciencewise Guiding Principles」:

・対話が促進されるような状況をつくる(目的と目標を明確にする、対話参加者同士が打ち解ける時間を設ける等)

・対話の際に取り上げる問題や政策意見には参加者の興味を反映する(市民や公的・私的機関の科学者、政策決定者からの希望や懸念事項を包含する等)

・対話のプロセス自体が政策の設計や実行における最適な手法となるようにする(参加者に多様な観点からの情報や見方を提示する等)

・求める成果をもたらすような対話の場を設定する(次の学習・行動に繋がるような成果を目指す等)

・学びに貢献するような対話のプロセスにする(第三者評価を実施する等)

具体的な取組事例として、例えば、英国ビジネス・エネルギー・産業戦略省とそのパートナー機関(Sciencewise等)が、2020年1月~2021年7月に実施した先進原子力技術と小型モジュール炉(SMR)に関するパブリックダイアログがあります。「先進炉の開発と利用についての参加者の認識・希望・懸念事項を理解する」、「先進炉に対する参加者の見方に影響を及ぼしている要因や、見方を変化させうる要因を見つける」、「先進炉の立地と利用方法を検討する際に参加者が優先したい事項を理解する」の3点を目標に掲げ、2021年1月~2月に「Sciencewise Guiding Principles」に則して6週間にかけて6回のオンラインワークショップを開催しました。ワークショップの参加対象の抽出に当たっては、英国における年齢別人口や性別、人種、仕事における地位、居住地(都市部・地方部)の分布が反映されるように考慮されます。先進炉の将来的な立地は意図されず、原子力施設や他の産業施設との近さに基づいて対象地域の選定が行われます。今回のオンラインワークショップでは、民間企業のデータベースを利用して参加者を募集しました。そして、選定された地域の周辺住民等を含む71名がダイアログに参加しました。このワークショップの第三者評価報告書では「先進炉に関する疑問を有する市民との継続的な関与の出発点として寄与することへの期待が広まっている」等と評価されています。

さらに住民等との双方向のコミュニケーションを重視した取組も行われています。例えば、2022年3月、東北電力株式会社(以下「東北電力」という。)は青森県東通村砂子又地区にコミュニケーション拠点として「東通原子力発電所立地地域事務所」を開所しました。事務所の他にイベントホールや商業施設を併設しており、東北電力東通原子力発電所や地域の情報の発信の場や地域住民との交流拠点としての活用を目指しています。関西電力は、技術系社員が各戸を訪問して住民と直接対話を行う取組を行っており、美浜町や高浜町、おおい町等において実施しています(図 5-8)。

原子力発電所の立地地域や周辺地域のみでなく、電気事業連合会による広く国民全体やメディアに向けた情報発信も行われています。ツイッター等のSNS を含む様々な媒体を活用し、広報誌の発行や動画やマンガ等のコンテンツの公表等を実施しています。例えば、電気事業連合会は、有識者とタレントがエネルギー事情について分かりやすく解説する動画「エネルギーアカデミー」をYouTube に公開しています。今後も、これらの原子力関係事業者による取組を継続するとともに、より一層強化していくことが求められています。

図 5-8 関西電力の直接対話(左)及び九州電力のバーチャル見学会(右)

(出典)第28回 総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 原子力小委員会資料5 電気事業連合会「事業者によるコミュニケーション活動および地域共生の取り組み」(2022年)

上述のような情報提供やコミュニケーションに向けた取組に加え、原子力に対する信頼回復には、何より原子力発電事業者がコンプライアンスを遵守し、ルール違反を起こさず、不都合な情報も隠ぺいしないことが必要です。2020年度に発覚した、東電柏崎刈羽原子力発電所におけるIDカード不正使用事案及び核物質防護設備の機能の一部喪失9は、信頼回復に強く影響する事案でした。原子力規制委員会による、東京電力に対する是正措置命令(2021年4月)に対応し、改善措置を進める一方、地元への説明、また、根本原因分析、改善措置活動の計画等を取りまとめた原子力規制委員会への報告内容等に関し、柏崎市・刈羽村をはじめ、新潟県内で「コミュニケーションブース」を開催し、内容の説明とともに質問や意見を聴取してきています。改めて言うまでもなく、一度失われた信頼を再び取り戻すためには、事案に至った原因を根本にまで戻って究明し実効性のある組織内部の改善に取り組んでいくとともに、地元を中心に社会に対し真摯な取組について常に意を尽くして説明し、意見に応えていくことが必要です。

(3)東電福島第一原発の廃炉に関する情報発信やコミュニケーション活動

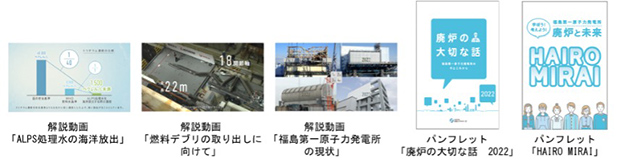

東電福島第一原発の廃炉については、福島県や国民の理解を得ながら進めていく必要があります。そのため、正確な情報の発信やコミュニケーションの充実が図られており、事業者や資源エネルギー庁は様々な取組を進めてきています。例えば、廃炉・汚染水・処理水対策に関して、進捗状況を分かりやすく伝えるためのパンフレットや解説動画を作成し、情報発信を行っています(図 5-9)。

図5-9 東電福島第一原発の廃炉・汚染水・処理水対策に関する広報資料

(出典)資源エネルギー庁「廃炉・汚染水・処理水対策ポータルサイト」より作成

原子力損害賠償・廃炉等支援機構(NDF)は、2016年から「福島第一廃炉国際フォーラム」を実施し、廃炉の最新の進捗、技術的成果を国内外の専門家が広く共有するとともに、地元住民との双方向のコミュニケーションを実施しています。

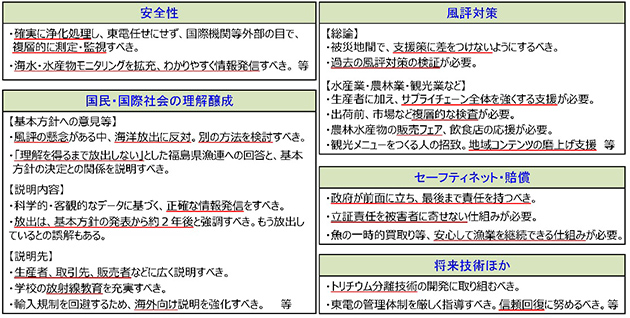

汚染水・処理水対策に関しては、ALPS処理水の海洋放出に伴い風評影響を受け得る方々の状況や課題を随時把握するため、ALPS処理水の処分に関する基本方針の着実な実行に向けた関係閣僚会議の下にワーキンググループが新設されました。同ワーキンググループは、2021年5月から7月にかけて福島県、宮城県、茨城県、東京都内で計6回開催され、書面での意見提出も含め、自治体、農林漁業者、観光業者、消費者団体等の46団体との意見交換を実施しました(図 5-10)。この意見交換の内容等を踏まえ、2021年8月に「東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所におけるALPS処理水の処分に伴う当面の対策の取りまとめ」が公表されました10。

当パッケージには、2021年4月に決定された「ALPS処理水の処分に関する基本方針」の着実な実行への貢献を目標とし、四つの考え方に立って関係省庁が一丸となり取り組む情報発信等について記載されています(図 5-11)。復興庁は、2021年8月に、ALPS処理水に関する解説動画「ALPS処理水について知ってほしい3つのこと」11を公開しています。2022年4月に「ALPS処理水に係る理解醸成に向けた情報発信等施策パッケージ~消費者等の安心と国際社会の理解に向けて~」は改訂され、改訂版のパッケージに基づいた情報発信等の取組強化が進められています。

図5-10 ワーキンググループ等でいただいた主な意見

(出典)第2回ALPS処理水の処分に関する基本方針の着実な実行に向けた関係閣僚等会議資料1 廃炉・汚染水・処理水対策チーム事務局「ALPS処理水の処分に伴う当面の対策の取りまとめ」(2021年)

図5-11 ALPS処理水に係る理解醸成に向けた情報発信等施策パッケージの前提となる考え方

(出典)令和4年4月26日開催 原子力災害による風評被害を含む影響への対策タスクフォース 資料3 原子力災害による風評被害を含む影響への対策タスクフォース「ALPS処理水に係る理解醸成に向けた情報発信等施策パッケージ~消費者等の安心と国際社会の理解に向けて~」(2022年)より作成

例えば、実際に処理水を用いて魚を飼育して影響がないことを実証してほしい等の意見が住民等から出たことを踏まえて、2022年9月から東京電力が海水と海水で希釈したALPS処理水の双方において海洋生物の飼育試験12を実施しています。また、2022年12月にはALPS処理水の海洋放出に係る特設ウェブサイト「みんなで知ろう。考えよう。ALPS処理水のこと(知ってほしい5つのこと)」が公開されました(図 5-12)。同サイトでは、西村経済産業大臣からのメッセージ動画やアニメーション動画等のALPS処理水について分かりやすくまとめたコンテンツが掲載されています。また、海外向けに英語版も公開されています。

図5-12 ALPS処理水の海洋放出に係る特設ウェブサイト

「みんなで知ろう。考えよう。ALPS処理水のこと(知ってほしい5つのこと)」トップページ(出典)経済産業省「みんなで知ろう。考えよう。ALPS処理水のこと」より作成

コラム ~各関係省庁によるALPS処理水に係る理解醸成に向けた取組~

高校生を対象とした出前授業

(出典)原子力災害による風評被害を含む影響への対策タスクフォース(令和4年4月26日) 資料2-7 経済産業省「ALPS処理水に係る対応(国民・国際社会の理解醸成に向けて)」(2022)

「ALPS処理水に係る理解醸成に向けた情報発信等施策パッケージ~消費者等の安心と国際社会の理解に向けて~」に基づき、各関係省庁においてALPS処理水に係る理解醸成に向けた取組が進められています。例えば、環境省では、消費者等の安心につながる取組として、放射線リスクコミュニケーション相談員支援センターが福島県内外において実施している車座意見交換会やセミナー等においてALPS処理水を題材に取り上げ、参加者への説明を実施しています。経済産業省では、教育現場における理解醸成の取組として、福島県内外の高校等を対象とした出前授業や東電福島第一原発の視察等に取り組んでいます。また、福島県及び県内市町村自らが創意工夫によって行う風評払拭の取組への支援等も進めています。復興庁では、2021年度に創設した地域情報発信交付金を用いて、福島県内の各地方公共団体による風評払拭に向けた情報発信を支援しています。

海外に向けた戦略的な発信策として、例えば、外務省では、欧州を代表する多言語ニュースチャンネルであるユーロニュースと連携し、復興の取組をテーマにした番組や福島産食品の安全性確保に関する取組と各国の輸入規制緩和の動向をテーマにした番組を制作・放送しました。

効果的な情報発信のために国内外の状況を継続的に把握する取組も行われています。復興庁ではALPS処理水の安全性等に関する国内外の認識状況について調査を実施しています。

- https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/

- 第6章6-3(2)③「高レベル放射性廃棄物の最終処分事業を推進するための取組」を参照。

- Nuclear Waste Management Organization

- 将来の政策決定に関わる問題を検討することを目的として、政策立案者と科学者、その他関係者が対話を行うプロセスのこと

- 第1章1-2(1)③ 3)ハ)「原子力規制検査の実施」を参照。

- 第6章6-1(2)①「汚染水・処理水対策」を参照。

- https://youtu.be/-bDpyWMGSZo

- 第6章6-1(2)①「汚染水・処理水対策」を参照。

| < 前の項目に戻る | 目次に戻る | 次の項目に進む > |