4-2 核セキュリティの確保

核セキュリティとは、「核物質、その他の放射性物質、その関連施設及びその輸送を含む関連活動を対象にした犯罪行為又は故意の違反行為の防止、探知及び対応」のことをいいます。

2001年9月11日の米国同時多発テロ事件以降、国際社会は新たな緊急性を持ってテロ対策を見直し、取組を強化してきました。放射性物質の発散装置(いわゆる「汚い爆弾」)の脅威も懸念されるようになり、核爆発装置に用いられる核燃料物質だけでなく、あらゆる放射性物質へと防護の対象が広がっています。

我が国では、原子炉等規制法により、原子力事業者等に対して核物質防護措置を講じることを義務付け、その措置の実効性を国が定期的に確認する体制を整備しています。また、関連諸条約の締結を始めとして、人材育成や技術開発を含む様々な国際協力や情報交換を行いつつ、核セキュリティに関する取組を推進しています。

(1)核セキュリティに関する国際的な枠組み

1987年2月に発効した「核物質の防護に関する条約」は、核物質の不法な取得及び使用の防止を主目的とした条約であり、2023年3月末時点の締約国は163か国と1機関(ユーラトム)です。2005年の改正(2016年5月発効)により、適用の対象が国内で使用、貯蔵、輸送されている核物質又は原子力施設へと拡大されるとともに、処罰対象の犯罪が拡大され、名称が「核物質及び原子力施設の防護に関する条約」(以下「改正核物質防護条約」という。)へと改められました。改正核物質防護条約の2023年3月末時点の締約国は130か国と1機関(ユーラトム)です。

2022年3月28日から4月1日には、オーストリアのウィーンで、改正核物質防護条約運用検討締約国会議が開催されました。同会議では、参加国及び国際機関からのステートメントに続き、改正された条約の実施状況に照らして同条約の妥当性を検討する四つのセッションが行われました。物理的防護に係るセッションでは、日本から原子力規制庁が現況を報告しました。会議は、一般的な状況に照らして、前文、運用部分全体及び附属書に関して、改正核物質防護条約が適切であるとの結論に達し、成果文書を採択して終了しました。運用検討締約国会議は数年後に再度招集される見込みです。

2001年9月11日の米国同時多発テロ事件を契機として、原子力施設自体に対するテロ攻撃や、核物質やその他の放射性物質を用いたテロ活動(いわゆる「核テロ活動」)の脅威等に対処するための対策強化が求められるようになりました。2007年7月に発効した「核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約」(以下「核テロリズム防止条約」という。)は、核によるテロリズムの行為の防止並びに、同行為の容疑者の訴追及び処罰のための効果的かつ実行可能な措置を取るための国際協力を強化することを目的とした条約であり、2023年3月末時点の締約国数は120か国です。

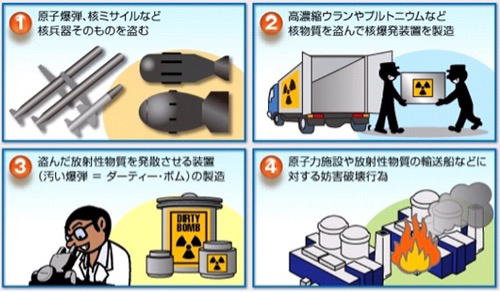

IAEAは、核物質や放射性物質の悪用が想定される脅威を、核兵器の盗取、盗取された核物質を用いた核爆発装置の製造、放射性物質の発散装置(いわゆる「汚い爆弾」)の製造、原子力施設や放射性物質の輸送等に対する妨害破壊行為の4種類に分類しています(図 4-7)。

図4-7 IAEAが想定する核テロリズム

(出典)外務省「核セキュリティ」

また、IAEAは、各国が原子力施設等の防護措置を定める際の指針となる文書(IAEA核セキュリティ・シリーズ文書)について、体系的な整備を実施しています。最上位文書である基本文書10及び三つの勧告文書11に加えて、具体的な指針を示す原子力実施指針、技術指針も刊行され、核セキュリティを取り巻く状況を反映して順次改訂・新規発行されています。さらに、IAEAが加盟各国の核セキュリティ体制強化を支援する国際核物質防護諮問サービス(IPPAS12)も、改正核物質防護条約等の枠組みへの準拠と措置の実効性の向上を図る上で重要な取組の一つです。IAEAは、IPPASを通じて、核物質及びその他の放射性物質と関連施設の防護に関する国際条約、IAEAのガイダンスの実施に関する助言を行っています。

我が国は、テロ対策のための国際的な取組に積極的に参画しており、改正核物質防護条約や核テロリズム防止条約を含め、国連その他の国際機関で採択されたテロ防止関連諸条約のうち13の国際約束を締結しています。

(2)我が国における核セキュリティに関する取組

① 核物質及び原子力施設の防護

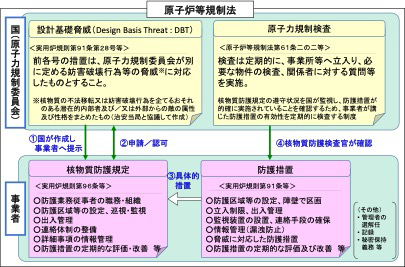

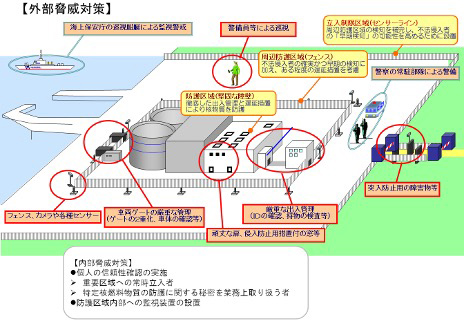

我が国では、原子炉等規制法により、原子力施設に対する妨害破壊行為や、特定核燃料物質13の輸送・貯蔵・使用時等の核物質の盗取等を防止するための対策を講じることを原子力事業者等に義務付けています(図 4-8)。原子力事業者等は、原子力施設において防護区域を定め、当該施設を鉄筋コンクリート造りの障壁等によって区画するとともに、出入管理、監視装置の設置、巡視、情報管理等を行っています。また、核物質防護管理者を選任し、核物質防護に関する業務を統一的に管理しています(図 4-9)。

図4-8 原子力施設における核物質防護の仕組み

(出典)原子力規制委員会作成

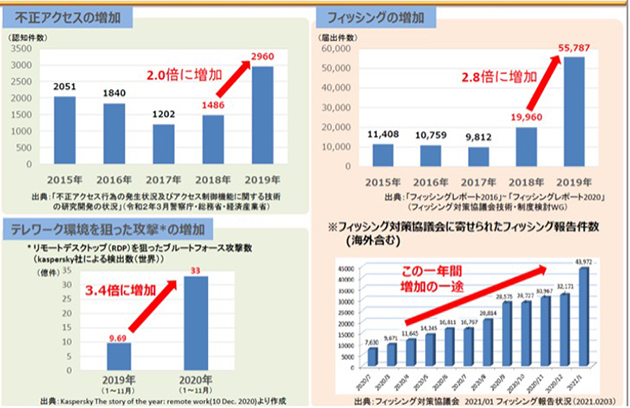

また、デジタル化の負の側面として、サイバー攻撃件数の増加も顕著となっていることから、原発等の安全性確保の観点で、サイバーセキュリティ対策の強化が不可欠になっています(図 4-10)。原子力規制委員会は、IAEAによる勧告文書14を踏まえ、原子力施設における内部脅威対策(個人の信頼性確認の実施及び防護区域内における監視装置の設置)の強化に加え、サイバーセキュリティ対策の継続的な改善等に係る制度整備を着実に進めています。2022年3月には、サイバーセキュリティ対策のため、核物質防護措置に係る審査基準等の一部改正を行いました。

図4-9 原子力施設における核物質防護措置の例

(出典)原子力規制委員会「令和3年度年次報告」(2022年)

図4-10 サイバー攻撃件数

(出典)総務省「サイバー攻撃に関する最近の動向」

また、原子力の安全性向上に向けた原子力産業界の自主的取組を行う組織である原子力エネルギー協議会(ATENA)も、原子力発電所におけるサイバーセキュリティ対策導入に関するガイドを2020年3月に発刊しました。原子力事業者は、同ガイドラインに沿った安全対策を2023年10月までに完了する予定です。

原子力事業者等が講じる防護措置の実施状況及び核物質防護規定の遵守状況については、検査(原子力規制検査)において定期的に確認しています。2020年度には、東京電力柏崎刈羽原子力発電所におけるIDカード不正使用事案及び核物質防護設備の機能の一部喪失事案を踏まえ、同発電所の原子力規制検査における対応区分が「第4区分」とされました。原子力規制委員会は、2021年4月に東京電力に対して是正措置命令を発出し、追加検査を実施しています15。

2022年に発生した、ロシアによるウクライナにある原子力施設等への攻撃・占拠事案では原子力施設防護・核不拡散等の問題が顕在化しました。軍事的脅威下では、原子力施設の管理等の観点でIAEA等国際機関の役割が重要となりますが、我が国としてもこのような極限の事態も想定した対応が図れるよう、自然災害などによる原子力災害との違いを認識しつつ、有事の際に指揮命令系統に混乱が生じないよう、国際機関、政府の原子力関連機関、危機管理組織等が連携して対応を不断に検証する必要があります。日本の国民の命や暮らしを守るために十分か、引き続き、関係省庁・関係機関が連携し、対応を不断に検証し、改めるべき点は改善していくことで安全確保に万全を期していく必要があります。② 核セキュリティ文化の醸成

核セキュリティ文化とは、原子力組織に携わる人々が核セキュリティを確保するための信念、理解、習慣について話し合い、その結果を実施し根付かせていくものです。核セキュリティ文化の醸成及び維持は、原子力に携わる者全ての務めです。2012年の法令改正により、核物質防護規定において「核セキュリティ文化を醸成するための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること」を定めることが原子力事業者等に義務付けられました。

原子力規制委員会は、原子力事業者等との間で、経営層との面談等を通じてセキュリティに対する関与意識の強化を図っています。2021年6月に開催された第12回CNO会議16では、原子力規制委員会と事業者の原子力部門責任者等との間で、東京電力の核物質防護事案を踏まえた業界全体での取組についての意見交換が行われました。

また、原子力規制委員会は、2015年に「核セキュリティ文化に関する行動指針」を策定しました。同指針では、脅威に対する認識、安全との調和、幹部職員の務め、教育と自己研鑽、情報の保護と意思疎通の5点について、原子力規制委員会として自らの核セキュリティ文化を醸成するための行動指針を示しています。この指針に基づき、原子力規制委員会は、新規採用職員及び検査官への着任が見込まれる職員を対象として、核セキュリティ文化に関する研修等を継続的に実施しています。③ 輸送における核セキュリティ

輸送時の核セキュリティは、輸送の種類によって所管する規制行政機関及び治安当局が異なります(表 4-8)。

特定核燃料物質の輸送時の要件は、陸上輸送に関しては原子炉等規制法で、海上輸送に関しては「船舶安全法」(昭和8年法律第11号)で定められています。

表4-8 特定核燃料物質の輸送を所管する関係省庁 輸送物 輸送方法 輸送経路・日時 陸上輸送 原子力規制委員会 【所外輸送】国土交通省 都道府県公安委員会 【所内輸送】原子力規制委員会 海上輸送 国土交通省 国土交通省 海上保安庁 (注)特定核燃料物質の航空輸送は実施されない。

(出典)第2回核セキュリティに関する検討会資料4 国土交通省・原子力規制庁「輸送における核セキュリティの検討について」(2013年)

④ 核セキュリティ対策強化の取組

我が国は、2010年の核セキュリティ・サミットにおいて、主にアジア諸国の核セキュリティ強化を支援するセンターの設立を表明し、同年12月に原子力機構に「核不拡散・核セキュリティ総合支援センター」(ISCN17)を設置しました。ISCNは人材育成支援、技術開発等の活動を積極的に進めています。

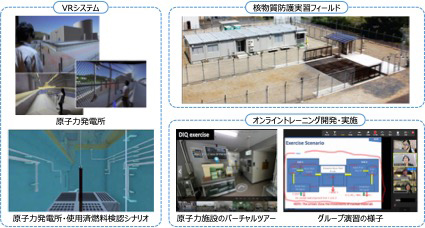

人材育成支援では、コロナ禍での効果的なオンライントレーニングのために開発した教材や手法を取り込んだ新たな対面様式のトレーニングや、バーチャルリアリティ(VR)技術や核物質防護の実習施設を活用したトレーニング、保障措置の体制整備の実務者トレーニング等を実施し、各国から高い評価を受けています(図 4-11)。また、IAEA査察官向けに、原子力機構の施設を活用した我が国でしか実施できないトレーニングを提供し、IAEAからも高く評価されています。こうした実績を踏まえて、原子力機構は、2021年10月にIAEAから、核セキュリティ及び廃止措置・廃棄物管理の2分野においてIAEA協働センターの指定を受けました。

トレーニングコースは2023年3月までに104か国、6国際機関から累計5,632名が受講しています。2022年12月には、新型コロナウイルス感染症の影響により延期されていた対面での「輸送中の放射性物質のセキュリティに係るIAEA国際トレーニングコース」が開催されました。本コースは、教室での講義のみでなく、シナリオに基づいたグループ演習やエクササイズが行われ、アジア、アフリカ等13か国の原子力規制機関、関係政府機関及び原子力事業者等から13名が参加しました。

図4-11 原子力機構ISCNによる様々なトレーニングの実施

(出典)原子力機構核不拡散・核セキュリティ総合支援センター「ISCNニューズレターNo.0281」(2020年)、原子力機構核不拡散・核セキュリティ総合支援センター「トレーニング、教育等を含む人材育成などを通じたキャパシティ・ビルディング強化」、M. Sekine et al.「Proceedings of 2021 INMM/ESARDA Joint Annual Meeting」、Y. Kawakubo et al.「Proceedings of 2021 INMM/ESARDA Joint Annual Meeting」に基づき作成

技術開発では、欧米と協力して、押収・採取された核物質を分析して出所等を割り出す核鑑識技術、中性子線を照射して対象物を非破壊分析するアクティブ法等の技術開発を進めています。また、大規模イベント等におけるテロ活動を抑止するための核物質・放射性物質を検知する技術開発、核爆発装置や放射性物質を飛散させる装置等に核物質・放射性物質が用いられるリスクを低減するための評価研究も進めています。

原子力機構は、核セキュリティ分野について、ISCNの活動を通じ、新たな対面様式のトレーニングコースや教材の開発、先進的な核セキュリティシステムに係る技術開発協力等を進展させることにより、核セキュリティの確保に関する国際協力に一層貢献するとしています。

そのほか、ISCNでは原子力平和利用と核不拡散・核セキュリティに係る国際フォーラムを毎年開催しています。2022年12月にオンラインで開催した国際フォーラムでは、「ロシアのウクライナ侵攻が核不拡散・核セキュリティ・原子力平和利用に与える影響と課題」をテーマに、国内外の有識者による講演や議論が行われました(図 4-12)。国際フォーラムの開催に際し、プレイベントとして、学生セッション「ウクライナ戦争や第10回核兵器不拡散条約運用検討会議(NPTRC)を踏まえて、何が平和か?核関連の脅威に世界と日本はどう対応するべきか?」をオンラインで開催しました。

図4-12 原子力平和利用と核不拡散・核セキュリティに係る国際フォーラム2022

におけるパネルディスカッションの様子(出典)原子力機構核不拡散・核セキュリティ総合支援センター「ISCNニューズレターNo.0313」(2023年)

(3)核セキュリティに関する国際的な取組

① 核セキュリティ・サミット

米国のオバマ大統領(当時)が提唱した核セキュリティ・サミットは、2010年4月から2016年4月にかけて合計4回開催され、核テロ対策に関する基本姿勢や取組状況、国際協力の在り方について、首脳レベルでの議論が行われました。最終回となった第4回では、サミット終了後の核セキュリティ強化の取組に向けた行動計画等が採択されました。

② 国連の行動計画

国連総会と国連安全保障理事会(以下「安保理」という。)は、グローバルな核セキュリティを強化する上で重要な役割を果たしています。2016年の第4回核セキュリティ・サミットで発表された国連の行動計画では、国連総会及び国連安保理の関連する全ての決議に定められた、核セキュリティ関連のコミットメントと義務を完全に履行すること等を目指す方針が示されました。

③ IAEAにおける取組

IAEAは2002年3月、核テロ対策を支援するために、核物質及び原子力施設の防護等八つの活動分野で構成される核セキュリティ第1次活動計画を策定し、核物質等テロ行為防止特別基金を設立しました。2021年9月には、2022年から2025年までを対象とした第6次行動計画が承認されました。第6次行動計画は、優先的かつ横断的事項、情報管理、核物質及び原子力施設の防護、規制上の管理を外れた核物質の防護、プログラム開発及び国際協力の五つの分野で構成されており、2020年2月に開催されたIAEA主催の閣僚級会議「核セキュリティに関する国際会議」における閣僚宣言の内容も反映されています。

また、IAEAは2021年から、オーストリアのサイバースドルフにおいて、核セキュリティ訓練・実証センターを建設しています。同センターでは、各国が有する核セキュリティ支援センターの機能を補完する位置付けで、核セキュリティ対応者への訓練や演習を提供することを目的としており、2023年末に運用を開始する予定です。④ その他の国際枠組み

上記のほか、我が国も参加する、核セキュリティの向上を目的とした代表的な国際取組として、「大量破壊兵器及び物質の拡散に対するグローバル・パートナーシップ」(GP18)、「核テロリズムに対抗するためのグローバル・イニシアティブ」(GICNT19)、「核セキュリティ・コンタクトグループ」(NSCG20)等が挙げられます。これらは2002年、2006年のG8を機に設置されましたが、その後G8の枠を超えて、多くの国や国際機関が参加する取組へと拡大しています。

また、2008年の第52回IAEA年次総会の際に設立された「世界核セキュリティ協会」(WINS21)は、核物質及び放射性物質がテロ目的に使用されないように管理を徹底することを目的として活動を行っています。WINSは、核セキュリティ管理に関するワークショップをオンラインや世界各地で開催しています。WINSは2022年5月に、規制外の核物質及びその他放射性物質 (MORC22)に対処する人材開発に関する新たな報告書を発表しました。同報告書では、核セキュリティの能力開発で最も重要な問題は設備ではなく、訓練を受けた人材であるといった指摘がなされています。またWINSは2023年1月19日及び20日に東京で、ISCNとの共催ワークショップ「核セキュリティ文化の自己評価」を3年ぶりに対面開催しました。⑤ ロシアによるウクライナ侵略問題への対応

ロシアは、2022年2月24日にウクライナに対する侵略を開始しました。その直後から、チョルノービリサイトやウクライナ最大のザポリッジャ原子力発電所がロシア軍により占拠されました。また、放射性廃棄物処分場へのミサイル攻撃や核物質を扱う研究施設への砲撃も行われました。その後も原子力発電所等への攻撃は続き、外部電源の損傷、喪失など大きな被害をもたらしています。

これらの事態に対し、IAEAは累次にわたり重大な懸念を表明し、2022年3月2日及び3日に開催されたIAEA特別理事会ではグロッシーIAEA事務局長が七つの柱を提示しました(図 4-13)。その後も、IAEAは累次にわたり重大な懸念を表明しています。

2022年8月29日から9月5日には同事務局長及びIAEA支援・調査ミッション(ISAMZ23)がザポリッジャ原子力発電所を訪問・調査しました。調査の結果としてIAEAは、同発電所の周辺に原子力安全・核セキュリティ保護区域を設定すること等を提唱し、ウクライナ及びロシアの両首脳等への働きかけを行っています。なお、ザポリッジャ原子力発電所には2022年9月以降、IAEAのスタッフが駐在しています。2023年1月以降は、同発電所だけでなく、ウクライナ国内の全原子力発電所及び関連施設にIAEAのスタッフが駐在しています。

2022年6月にドイツのエルマウで開催されたG7サミットでは、ロシアによる核に関するレトリック等の不当な使用を非難するとともに、核物質及び原子力施設の安全及び核セキュリティの分野における協力拡大等を含む「ウクライナ支援に関するG7声明」が発出されました。この声明も含めG7は、累次にわたって声明を発出し、ロシアによるザポリッジャ原子力発電所の占拠や軍事化、ウクライナ人職員の拉致等を改めて非難し、IAEAによる取組への支持を繰り返し表明しています。

また、2023年1月には日・ウクライナ首脳電話会談が行われ、岸田内閣総理大臣は、G7議長国としてウクライナとの連携を強化したい旨を伝えました。また、同年年3月には、岸田内閣総理大臣はウクライナを訪問し、両首脳は、連携をこれまで以上に強化することで合意し、「特別なグローバル・パートナーシップに関する共同声明」を発出しました。

図4-13 グロッシーIAEA事務局長が提示した七つの柱

(出典)IAEA「Director General's Statement to IAEA Board of Governors on Situation in Ukraine」(2022年)、外務省「(仮訳)ウクライナにおける原子力安全と核セキュリティの枠組みに関するG7不拡散局長級会合(NPDG)声明」(2022年)に基づき作成

- 2013年2月発刊の「国の核セキュリティ体制の基本:目的及び不可欠な要素」。

- 2011年1月に発刊された「核物質及び原子力施設の物理的防護に関する核セキュリティ勧告改訂第5版」、「放射性物質及び関連施設に関する核セキュリティ勧告」及び「規制上の管理を外れた核物質及びその他の放射性物質に関する核セキュリティ勧告」。

- International Physical Protection Advisory Service

- プルトニウム(プルトニウム238の同位体濃度が100分の80を超えるものを除く)、ウラン233、ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率を超えるウランその他の政令で定める核燃料物質。

- 「核物質及び原子力施設の物理的防護に関する核セキュリティ勧告改訂第5版」。

- 第1章1-2(1)③3)ハ)「原子力規制検査の実施」を参照。

- 第1章1-2(4)②「原子力エネルギー協議会(ATENA)における取組」を参照。

- Integrated Support Center for Nuclear Nonproliferation and Nuclear Security

- Global Partnership

- Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism

- Nuclear Security Contact Group

- World Institute for Nuclear Security

- Material Out of Regulatory Control

- IAEA Support and Assistance Mission to Zaporizhzhya

| < 前の項目に戻る | 目次に戻る | 次の項目に進む > |