第2章 エネルギー安定供給やカーボンニュートラルに資する安全な原子力エネルギー利用

2-1 原子力のエネルギー利用の位置付けと現状

世界では、東電福島第一原発事故以降、脱原子力を進める国もありますが、電力需要の増加への対応と地球温暖化対策を両立する手段として原子力発電を活用していこうとする動きも見られます。また、欧州を中心に、新型コロナウイルス感染症の世界的流行からの経済回復に際して脱炭素化も同時に進めていく「グリーン・リカバリー」が大きな潮流となっており、環境に配慮したグリーン投資を推進する動きが見られます。さらに、ロシアによるウクライナ侵略の影響を受けた世界的なエネルギー価格の高騰やエネルギーの安全保障への懸念の高まりが起きています。

一方、我が国では、東電福島第一原発事故により一度全ての原子力発電所の稼働が停止されました。2023年3月末時点で10基の原子炉が再稼働していますが、発電電力量に占める原子力発電比率は事故前に比べて大きく低下しています。2021年10月に閣議決定された第6次エネルギー基本計画では、原子力は実用段階にある脱炭素化の選択肢であるとしています。このような認識の下で、国民からの信頼確保に努め、安全性の確保を大前提として、原子力エネルギー利用に係る取組が進められています。

2023年2月20日、原子力委員会は「原子力利用に関する基本的考え方」を公表し、2050年カーボンニュートラルの実現やロシアによるウクライナ侵略等を踏まえたエネルギー安全保障の確保において原子力エネルギー利用は重要であるとした上で、安全性確保を大前提として原子力エネルギーの利用を進める方針を掲げました。

また、グリーントランスフォーメーション1(以下「GX」という。)を実行するべく内閣総理大臣決裁により設置されたGX実行会議が取りまとめた「GX実現に向けた基本方針~今後10年を見据えたロードマップ~」が、2023年2月10日に閣議決定されました。同基本方針では、「再生可能エネルギー、原子力などエネルギー安全保障に寄与し、脱炭素効果の高い電源を最大限活用する」、「原子力の利用に当たっては、事故への反省と教訓を一時も忘れず、安全神話に陥ることなく安全性を最優先とすることが大前提」という基本的考え方を示し、今後の対応として、次世代革新炉の開発・建設への取組及び既存の原子力発電所の運転期間に関する在り方の整理等が盛り込まれました。

さらに、2022年12月23日の原子力関係閣僚会議では、第6次エネルギー基本計画及び「原子力利用に関する基本的考え方」(パブリックコメント案)に則り、GX実行会議の議論等を踏まえ、「今後の原子力政策の方向性と行動指針(案)」2を公表しました。

(1)我が国におけるエネルギー利用の方針

「基本的考え方」は今後の原子力政策について政府としての長期的方向性を示す羅針盤となるものであり、原子力利用の基本目標と各目標に関する重点的取組が定められています。原子力を取り巻く環境が常に大きく変化していくこと等も踏まえ、同文書は5年を目途に適宜見直し、改定するものとされています。原子力委員会では2021年11月から、2017年に決定した「基本的考え方」の改定に向けた検討が進められてきました。2023年2月20日に原子力委員会決定、同年2月28日に政府として尊重する旨閣議決定された「基本的考え方」では、経済成長及び国際競争力の維持、国民負担の抑制を図りつつ、2050年カーボンニュートラルを実現できるよう、あらゆる選択肢を追求することが必要として、「既設原発の再稼働」、「原発の長期運転」、「安全性の効率的な確認」、「革新炉の開発・建設」を新たに重点的取組に記載しています。

●既設原発の再稼働

世界の動きを踏まえ、安全性確保を大前提として、立地地域と国民の理解確保を図りつつ、原発の再稼働に加え、既設の原発の利用率の向上や長期にわたる安定的な利用に取り組むべき。加えて、立地地域との共生に向けて、国が前面に立って丁寧な理解促進活動や、地元のニーズを踏まえ、それぞれの実態に即した地域振興に取り組む必要がある。

●原発の長期運転

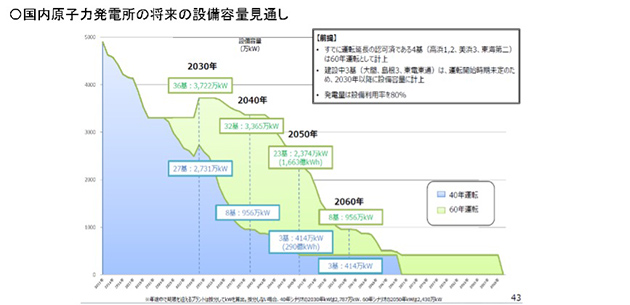

電力の安定供給及び2050年カーボンニュートラルの実現の観点からも、長期運転を進めることが合理的であり、安全性を損なうことのない形で、安全規制・原子力エネルギー利用両面から検討することが重要である(図 2-1)。また、原子力関係事業者等としても、圧力容器の中性子照射脆化など高経年化に伴う劣化に関する科学的データを国民に分かりやすい形で示し、国民の安心につなげていくことが重要。

図2-1 国内原子力発電所の将来の設備容量見通し

(出典)第24回総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会 原子力小委員会 資料3「今後の原子力政策について」

●安全性の効率的な確認

規制当局と発電事業者・学協会間のコミュニケーション強化や規制当局による審査論点の明確化、発電事業者による適切な裏付けデータの提示など、審査効率化に向けて双方が必要な対応を実施すべき。

●革新炉の開発・建設

世界市場への展開も見据え、民間の活力を活かしながら、英米仏等の原子力先進諸国との共同研究等の協力を通じ、革新炉の国際的な開発・建設の動きに戦略的に関与を深めていくことが重要。我が国で導入を検討していく際には、革新軽水炉や小型軽水炉、高温ガス炉、高速炉等に関して、それぞれの特徴、目的、実現までの時間軸の違い等を踏まえつつ、投資に向けた事業環境整備や国際的規制調和の動向のフォローアップと、事業者からの炉型等の提案を踏まえた早い適切な段階での国内規制整備、負荷追従運転など再生可能エネルギーとの共存に向けた検討、開発からバックエンドまでを含めた革新炉特有の課題への対応なども必要。

菅内閣総理大臣(当時)は、2020年10月の所信表明演説において、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする2050年カーボンニュートラルの実現を目指すことを宣言しました。

2021年6月には、2050年カーボンニュートラルへの挑戦を経済と環境の好循環につなげるための産業政策であるグリーン成長戦略が具体化されました。同戦略では、温暖化への対応を経済成長の制約やコストとする時代は終わり、従来の発想を転換し積極的に対策を行うことが産業構造や社会経済の変革をもたらし、次なる大きな成長につながっていくとの認識の下で、成長が期待される14の重要分野を示しています。その一つとして、原子力については、「可能な限り依存度を低減しつつ、原子力規制委員会により世界で最も厳しい水準の規制基準に適合すると認められた場合には、再稼働を進めるとともに、実効性のある原子力規制や原子力防災体制の構築を着実に推進する。安全性等に優れた炉の追求など将来に向けた研究開発・人材育成等を推進する。」としています。

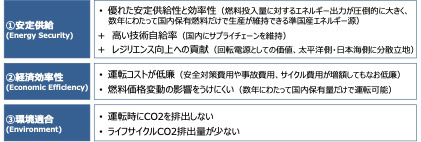

このような動向も踏まえて改訂された「地球温暖化対策計画」(2021年10月閣議決定)では、2050年カーボンニュートラルの実現に向けた我が国の中期目標として、2030年度の温室効果ガス排出を2013年度から46%削減することを目指し、さらに、50%の高みに向けて挑戦を続けていくことが示されました。同日に閣議決定された第6次エネルギー基本計画は、気候変動問題への対応と我が国のエネルギー需給構造が抱える課題の克服という二つの大きな視点を踏まえて策定されました。同計画では、安全性(Safety)を前提とした上で、エネルギーの安定供給(Energy Security)を第一とし、経済効率性の向上(Economic Efficiency)による低コストでのエネルギー供給を実現し、同時に、環境への適合(Environment)を図る「S+3E」を、エネルギー政策を進める上での大原則としています。また、現時点で安定的かつ効率的なエネルギー需給構造を一手に支えられるような単独の完璧なエネルギー源は存在せず、多層的な供給構造を実現することが必要であるとしています。原子力発電については、「安全性の確保を大前提に、長期的なエネルギー需給構造の安定性に寄与する重要なベースロード電源」と位置付けており(図 2-2)、2030年度における電源構成では20~22%程度を見込んでいます。

図2-2 原子力エネルギーの3Eの特性

(出典)資源エネルギー庁「2030年度におけるエネルギー需給の見通し(関連資料)」(2021年)に基づき作成

岸田内閣総理大臣は、2021年10月の所信表明演説において、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、温暖化対策を成長につなげるクリーンエネルギー戦略を策定する方針を示し、2022年5月には「クリーンエネルギー戦略 中間整理」が公表されました3。

この「クリーンエネルギー戦略 中間整理」を踏まえ、2022年7月には産業革命以来の化石燃料中心の経済・社会、産業構造をクリーンエネルギー中心に移行させ、経済社会システム全体の変革をするべく、必要な施策を検討するGX実行会議を内閣総理大臣決裁により設置しました。2022年8月の第2回GX実行会議で、岸田内閣総理大臣はGXの推進におけるエネルギー政策の遅滞解消の必要性を述べ、再生可能エネルギー導入拡大と併せて、原子力発電所の再稼働や運転期間の延長、次世代革新炉の開発・建設等を検討するよう指示しました。

経済産業省の総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会原子力小委員会は、第6次エネルギー基本計画で提起された原子力政策に係る課題や論点について議論を行い、2022年9月に「原子力小委員会の中間論点整理」を公表しました。さらに、同委員会は、前述の第2回GX実行会議において岸田内閣総理大臣よりエネルギー安定供給確保に向けた具体的な検討指示が示されたことも受けて、原子力政策に係る各課題への対応の方向性と行動指針について検討を進め、同年12月8日には「今後の原子力政策の方向性と実現に向けた行動指針(案)」を公表しました。

2022年12月16日に開催された総合資源エネルギー調査会基本政策分科会では、この行動指針(案)について報告されるとともに、再生可能エネルギー等の論点も含めてエネルギーの安定供給の確保に向けた検討課題への取りまとめに関する議論が行われました。

これらの検討を受けて、GX実行会議は「GX実現に向けた基本方針~今後10年を見据えたロードマップ~」を取りまとめました(2023年2月10日閣議決定)。同基本方針では、エネルギーの供給サイドにおいて「再生可能エネルギー、原子力などエネルギー安全保障に寄与し、脱炭素効果の高い電源を最大限活用する」及び「原子力の利用に当たっては、事故への反省と教訓を一時も忘れず、安全神話に陥ることなく安全性を最優先とすることが大前提」という基本的考え方が示されています。加えて、今後の対応として、将来にわたって持続的に原子力を活用するために次世代革新炉の開発・建設に取り組むこと及び既存の原子力発電所を可能な限り活用するため運転期間に関する在り方を整理すること等が盛り込まれました。

「GX実現に向けた基本方針」に基づき、2023年2月28日に、「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、第211回通常国会に提出されました4。原子力の活用・廃炉の推進に関連した法律の改正として、原子力発電の利用に係る原則の明確化に向けた原子力基本法の改正、高経年化した原子力に関する規制の厳格化に係る原子炉等規制法の改正、原子力発電の運転期間についての規制の整備に係る電気事業法(昭和39年法律第170号)の改正、廃炉の推進に係る「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律」(平成17年法律第48号。平成28年法律第40号により改正。以下「再処理等拠出金法」という。)の改正が含まれています。

また、2022年12月23日に約4年ぶりに開催された原子力関係閣僚会議では、第6次エネルギー基本計画及び「基本的考え方」(パブリックコメント案)に則り、並びにGX実行会議における議論等を踏まえて、今後の原子力政策に係る主要な課題と、その解決に向けた対応の方向性、そして政府及び原子力事業者等の関係者による行動の指針を整理した「今後の原子力政策の方向性と行動指針(案)」5が公表されました。今後、政府及び事業者等の関係者は、可能なものから早期に、同行動指針に示した内容の実行に向けたアクションを具体化していくこととなります。

(2)我が国の原子力発電の状況

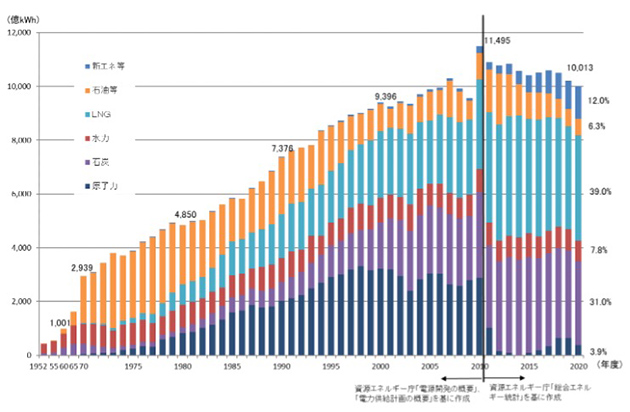

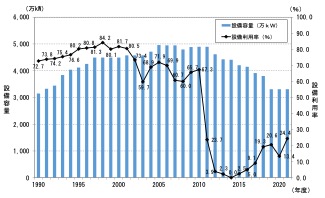

2010年度における我が国の発電設備に占める原子力発電設備容量6の割合は20.1%、原子力発電の設備利用率7は67.3%、発電量に占める原子力発電電力量の割合は25.1%でした(図 2-3、図 2-4)。しかし、2011年の東電福島第一原発事故により、我が国の原子力利用を取り巻く環境は大きく変化しました。事故後、全国の原子力発電所は順次運転を停止し、2012年5月には、我が国で稼働している原子炉の基数が42年ぶりに0基となりました。

図2-3 我が国の発電電力量の推移

(注)2009年度以前分は「電源開発の概要」、「電力供給計画の概要」を、2010年度以降分は「総合エネルギー統計」を基に作成

(出典)経済産業省「令和3年度 エネルギー白書」(2022年)

図2-4 我が国の原子力発電設備容量及び設備利用率の推移(電気事業用)

(出典)一般社団法人日本原子力産業協会「2021年度の原子力発電設備利用率は24.4%」、資源エネルギー庁「2021年度電力調査統計表」等に基づき作成

図2-5 原子力発電所の状況(2023年2月24日時点)

(出典)資源エネルギー庁「日本の原子力発電所の状況」(2023年)

2023年2月末時点の原子力発電所の状況は、図 2-5のとおりです。2013年の新規制基準の導入以降、17基の発電所が原子炉設置変更許可を受け、うち10基が営業運転を再開(再稼働)しています。なお、新規制基準では特定重大事故等対処施設8の設置期限を本体の設計及び工事の計画の認可日から5年としており、設置期限までに特定重大事故等対処施設が完成していない場合、運転することはできません。2022年度は、2021年10月に設置期限を迎えて運転を停止した関西電力美浜発電所3号機のほか、大飯発電所3号機、九州電力玄海原子力発電所3号機及び4号機は設置期限までに特定重大事故等対処施設が完成せず、運転停止せざるを得ない期間がありました。2023年3月末時点で、これら4基を含む再稼働済みの10基はいずれも特定重大事故等対処施設の運用を開始し、本格運転を再開しています。

2023年3月末時点で、設置変更許可を受けたものの再稼働に至っていない原子力発電所は7基です。そのうち、2021年9月に設置変更許可を受けた中国電力株式会社(以下「中国電力」という。)島根原子力発電所2号機については、2022年6月、島根県知事が再稼働を容認する判断をした旨を島根県議会で表明しました。

そのほかに、建設中の原子力発電所も含め、新規制基準への適合性を審査中の炉が10基、適合性の審査へ未申請の炉が9基あります。一方、廃止措置計画が認可され廃止措置中の原子炉が18基となり(第6章 表 6-2)、特定原子力施設に係る実施計画を基に廃炉が行われる東電福島第一原発6基を合わせて、合計24基の実用発電用原子炉が運転を終了しています。

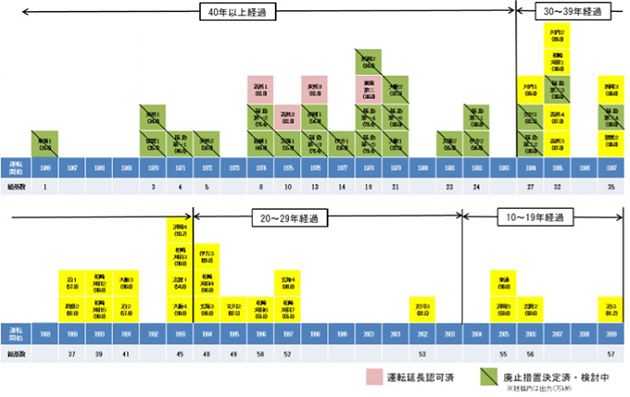

我が国では、2012年の原子炉等規制法の改正により、原子炉の運転期間が運転開始から40年と規定されました。ただし、運転期間の満了に際し、原子力規制委員会の認可を受けた場合に、1回に限り運転期間を最大20年延長することを認める制度(運転期間延長認可制度)も導入されています9。2023年3月時点で、関西電力高浜発電所1、2号機、美浜発電所3号機及び日本原子力発電株式会社東海第二発電所が、運転期間の延長を認められています(図 2-6)。このうち関西電力の3基については、2021年4月に福井県から再稼働への理解が表明されました。さらに、同年7月には美浜発電所3号機が運転を再開し、運転期間が40年を超えた原子炉としては国内初の運転となりました。また、2023年以降に運転期間が40年以上となる再稼働炉について、九州電力は、2022年10月12日に原子力規制委員会に川内原子力発電所の1号機及び2号機の運転期間延長認可申請を行いました。2022年11月25日、関西電力は、高浜発電所3号機及び4号機について劣化状況評価を実施した結果を踏まえて運転期間延長認可申請を行うことを決定しています10。

なお、2023年1月30日に、運転中の高浜発電所4号機において、原子炉が自動停止したことから、関西電力は原子力規制委員会に対して報告を行いました。原子力規制委員会は関西電力からの原因と対策に係る報告を受けて、当該事象が安全上重要でない事象と評価し、今後、原子力規制検査において、関西電力の是正処置等の実施状況を確認することとしています。

図2-6 既設発電所の運転年数の状況(2023年3月時点)

(出典)一般社団法人日本原子力産業協会「日本の原子力発電炉(運転中、建設中、建設準備中など)」(2023年3月7日)等に基づき、第3回総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電気料金審査専門小委員会廃炉に係る会計制度検証ワーキンググループ資料4 資源エネルギー庁「廃炉を円滑に進めるための会計関連制度の課題」(2014年)を一部編集

(3)電力供給の安定性・エネルギーセキュリティと原子力

3Eの構成要素の一つであるエネルギーの安定供給(Energy Security)の確保のため、我が国では1970年代のオイルショック以降、原子力を含む電源の多様化を進めてきました。しかし、東電福島第一原発事故後、原子力発電所が運転を停止し、我が国の電源構成は石炭や液化天然ガス(LNG11)等の化石燃料に大きく依存する構造となっています(図 2-3)。

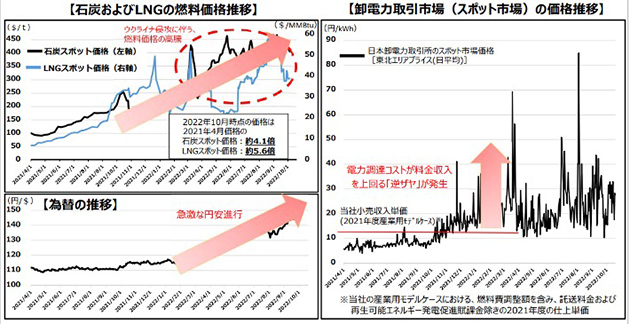

ロシアによるウクライナ侵略等、国際情勢の不安定化等を背景として、欧州諸国がロシア産天然ガスからの脱却を図った結果、短期的な需給バランスが大きく崩れ、2022年3月に天然ガスの価格は大きく高騰し、また、石炭の価格も急騰しました。このような状況を踏まえて、石炭やLNGが電源構成の多くを占める我が国においては、エネルギーの安定供給の確保に向けた対策が今まで以上に重要となっています。

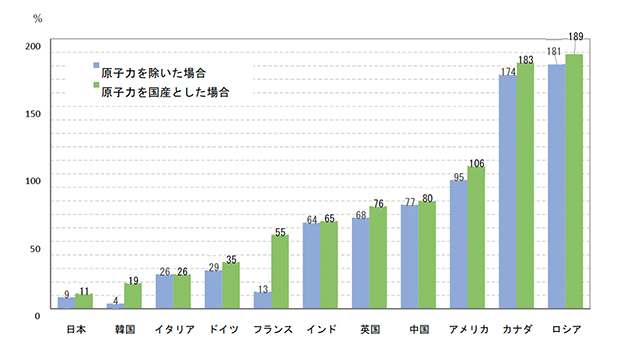

すぐに使えるエネルギー資源に乏しい我が国にとって、燃料投入量に対するエネルギー出力が圧倒的に大きく、数年にわたって国内保有燃料だけで生産が維持でき、優れた安定供給性を有する原子力発電は、エネルギーセキュリティを確保する重要な手段の一つです。我が国と同様に自国にエネルギー資源を持たない韓国やフランス等は、原子力を除いた場合のエネルギー自給率が低くなっています。例えばフランスでは、原子力を除いた場合のエネルギー自給率は13%と我が国より若干高い程度ですが、原子力利用により自給率は55%へと大幅に上昇します(図 2-7)。

図2-7 主要国のエネルギー自給率(2020年)

(出典)IEA「World Energy Balances」(2022年)に基づき作成

(4)電力供給の経済性と原子力

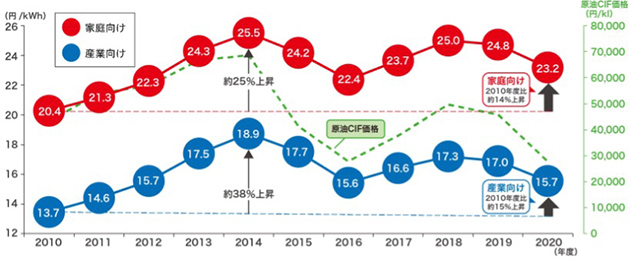

3Eの構成要素である経済効率性の向上(Economic Efficiency)のためには、低コストでのエネルギー供給を実現することが重要です。我が国では、東電福島第一原発事故後、原子力発電所の運転停止に伴い火力発電の焚き増しが行われたため、化石燃料の輸入が増加しました。また、再生可能エネルギーで発電された電気をあらかじめ決められた価格で電力会社が買い取る「固定価格買取(FIT12)制度」では、買取費用の一部を「賦課金」として電気料金を通じて国民が負担します。これらの影響により、近年、我が国では電気料金が上昇しています。2015年から2016年にかけては、一部の原子力発電所の再稼働と化石燃料の価格下落により電気料金上昇に歯止めがかかりましたが、以降は再び上昇し、家庭向け電気料金、産業向け電気料金ともに2010年と比較して高い水準が続いています(図 2-8)。

すぐに使えるエネルギー資源に乏しい我が国では燃料の輸入価格が電気料金に大きく影響します。特に2022年以降、ウクライナ侵略による石炭及びLNG等の燃料価格高騰や円安の進行、卸電力取引市場価格(スポット市場価格)の高騰等を背景に(図 2-9)、複数の電気事業者が、家庭向け等料金を中心とした値上げを申請しています。

図2-8 我が国の電気料金の推移

(注1)原価CIF価格:輸入額に輸送料、保険料等を加えた貿易取引の価格

(注2)発受電月報、各電力会社決算資料を基に作成

(出典)資源エネルギー庁「日本のエネルギー2021年度版『エネルギーの今を知る10の質問』」(2022年)に基づき作成

図2-9 燃料価格と卸電力取引市場の高騰(東北エリアの例)

(出典)第72回公共料金等専門調査会 資料3-1 東北電力株式会社「規制料⾦値上げ申請の概要について」(2023年)

なお、2020年6月に「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第49号)が成立し、FIT制度に加えて新たに、再生可能エネルギーの市場価格の水準に対して、「賦課金」を原資とする一定の補助額を交付する「フィードインプレミアム(FIP13)制度」が定められ、2022年度に制度が開始されました。高い水準の電気料金は、国民生活のみならず、製造業を始めとする産業にも大きな負担となるため、発電に掛かるコストを下げることも重要です。

原子力発電の経済性に関する特性として、運転コストが低廉であると言われております。資源エネルギー庁の発電コスト検証ワーキンググループが2021年に行った試算では、2015年に同ワーキンググループが実施した試算の考え方を踏襲し、発電に直接関係する費用だけでなく、廃炉費用、高レベル放射性廃棄物の最終処分を含む核燃料サイクル費用等の将来発生する費用、損害賠償や除染を含む事故対応費用、電源立地交付金や研究開発等の政策経費も全て含めた試算を実施しています。また、新規制基準への対応状況を踏まえた追加的安全対策費の増額や東電福島第一原発事故の対応費用の増額、核燃料サイクル費用の変更を試算結果に反映しています。以上の試算の結果、2020年時点における原子力発電の発電コストは11.5円/kWh~と見積もられています(表 2-1)。今後も発電コストの算出に当たっては様々な状況の変化に応じて適宜検証や見直しを実施することが重要です。

表2-1 2020年時点におけるモデルプラント試算による電源別発電コスト 電源 原子力 火力 再生可能エネルギー 石炭火力 LNG火力 石油火力 陸上風力 太陽光

(事業用)小水力 地熱 設備容量

(kW)120万 70万 85万 40万 3万 250 200 3万 設備利用率

(%)70 70 70 30 25.4 17.2 60 83 稼働年数

(年)40 40 40 40 25 25 40 40 発電コスト

(円/kWh)11.5~ 12.5 10.7 26.7 19.8 12.9 25.3 16.7 (出典)総合資源エネルギー調査会基本政策分科会発電コスト検証ワーキンググループ「基本政策分科会に対する発電コスト検証に関する報告」(2021年)に基づき作成

また、原子力発電に使用されるウランと、LNG、石油、石炭等の化石燃料とでは、発電に必要な燃料の量が大きく異なります。100万kWの発電所を1年間運転するために、LNGは95万t、石油は155万t、石炭は235万tが必要となる一方で、ウランの必要量は21tです(図 2-10)。自国にすぐに使えるエネルギー資源を持たず輸入に依存している我が国にとって、必要な燃料の量が多いということは、燃料の購入費用だけでなく、燃料の国内への輸送コストの増大にもつながります。化石燃料の場合、燃料価格は産出国の政治情勢や為替レートの変動の影響も受けます。このように、原子力発電には、化石燃料と比較して必要な燃料量が少なく、燃料価格変動の影響を受けにくいという特性もあります。

再生可能エネルギー導入に伴う賦課金増大や化石燃料の市場価格変動による影響がある中、電気料金の上昇を抑えるためにも、安全最優先での原子力発電所の再稼働を進めることは有効です。

図2-10 100万kWの発電設備を1年間運転するために必要な燃料

(出典)資源エネルギー庁スペシャルコンテンツ「原発のコストを考える」(2017年)

(5)地球温暖化対策と原子力

3Eの構成要素の一つである環境への適合(Environment)に関しては、もはや、温暖化への対応は経済成長の制約ではありません。積極的に温暖化対策を行うことが、産業構造や経済社会の変革をもたらし、大きな成長につながるという発想の転換が必要です。2020年以降の温暖化対策の国際枠組みを定めた「パリ協定」では、世界共通の目標として、工業化以前からの世界全体の平均気温の上昇を2℃より十分に下回るものに抑えるとともに、1.5℃に抑える努力を継続することとしています。2022年11月にエジプトで開催された国連気候変動枠組条約第27回締約国会議(COP1427)では、第26回締約国会議(COP26)の結果を引き継いで、世界全体の平均気温の上昇を1.5℃に抑える取組の実施の重要性が再確認されました。この目標を達成するためには、温室効果ガスの人為的な発生源による排出量と吸収源による除去量との間の均衡を達成するカーボンニュートラルを目指すことになります。

我が国では、2050年カーボンニュートラルを目指し、2021年6月にグリーン成長戦略が具体化されました。同戦略では、大胆な投資を行い、イノベーションを起こすといった民間企業の前向きな挑戦を全力で応援することが、政府の役割であるとしています。その上で、予算や税制、金融、規制改革・標準化、国際連携等あらゆる政策ツールを総動員し、関係省庁が一体となって取り組んでいくため、原子力産業を含む14の重要分野(図 2-11)において「実行計画」が策定されました。

図2-11 グリーン成長戦略(2021年6月改訂)における14の重要分野

(出典)「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」(広報資料)(2021年)

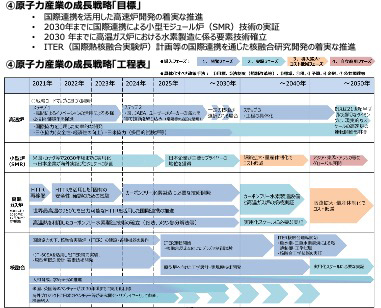

原子力産業分野の実行計画では、原子力は大量かつ安定的にカーボンフリーの電力を供給することが可能な上、技術自給率も高いとしており、更なるイノベーションによって、安全性・信頼性・効率性の一層の向上、放射性廃棄物の有害度低減・減容化、資源の有効利用による資源循環性の向上を達成していく方針です。また、再生可能エネルギーとの共存、カーボンフリーな水素製造や熱利用といった多様な社会的要請に応えることも可能であるとしています。軽水炉の更なる安全性向上はもちろんのこと、それへの貢献も見据えた革新的技術の原子力イノベーションに向けた研究開発も進めていくため、四つの目標を掲げ、2050年までの時間軸の工程表を提示しました(図 2-12)。

図2-12 グリーン成長戦略(2021年6月改訂)における原子力産業の工程表

(出典)「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」(2021年)に基づき作成

第6次エネルギー基本計画(2021年10月閣議決定)では、気候変動問題への対応について、GX等を的確に捉え、民間の投資とイノベーションの促進と雇用の維持・創出を図りながら、社会経済構造のパラダイムシフトにつなげることが不可欠であるとされています。

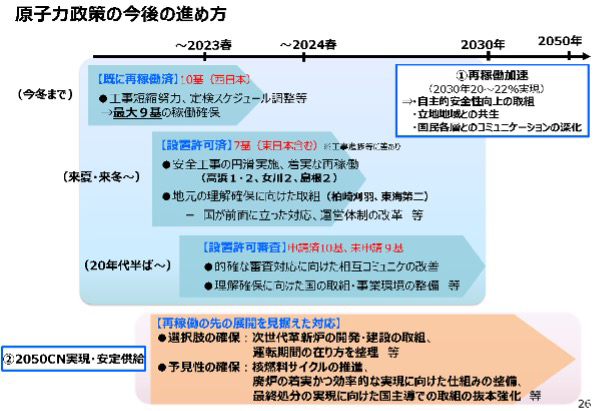

グリーン成長戦略やエネルギー基本計画等のカーボンニュートラルに関する各計画において掲げられた目標を踏まえて、クリーンエネルギー中心の経済社会・産業構造の転換に向けた政策対応や成長が期待される各産業の具体的な道筋等を整理するクリーンエネルギー戦略の策定が検討されています。2022年5月に「クリーンエネルギー戦略 中間整理」が公表され、ロシアによるウクライナ侵略や電力需給ひっ迫を踏まえたエネルギー安全保障の確保と脱炭素化を進める政策とその具体的な取組が整理されました。原子力については、エネルギー安全保障及び脱炭素の効果が高い電源として原子力の有効活用を進める方針が記載され、GXの方向性としてサプライチェーン、技術、人材維持の取組の支援や軽水炉・高速炉・小型モジュール炉(SMR15)等の研究開発の加速化、国際プロジェクトへの参画が挙げられています。「クリーンエネルギー戦略 中間整理」に基づき、GXの実行に必要な施策について2022年7月に設置されたGX実行会議にて検討が進められました。同検討を経て、2023年2月10日に「GX実現に向けた基本方針~今後10年を見据えたロードマップ~」が閣議決定されました。同基本方針は、「化石エネルギーへの過度な依存からの脱却を目指し、需要サイドにおける徹底した省エネルギー、製造業の燃料転換などを進めるとともに、供給サイドにおいては、足元の危機を乗り切るためにも再生可能エネルギー、原子力などエネルギー安全保障に寄与し、脱炭素効果の高い電源を最大限活用する」ことを基本的考え方としています。原子力の活用に向けた今後の対応については、2030年度電源構成に占める原子力比率20~22%の確実な達成に向けて、安全最優先で着実に再稼働を進めていくとともに、自主的な安全性向上、立地地域との共生及び国民各層とのコミュニケーションの深化・充実に取り組むこと示しています。また、将来にわたって持続的に原子力を活用するため新たな安全メカニズムを組み込んだ次世代革新炉の開発・建設に取り組むこと、既存の原子力発電所を可能な限り活用するため運転期間に関する在り方を整理すること及び核燃料サイクル推進、廃炉の着実かつ効率的な実現に向けた仕組みの整備を進めること、最終処分の実現に向けた国主導での取組の抜本強化に取り組むことを盛り込んでいます(図 2-13)。

図2-13 GX実現に向けた基本方針における原子力政策の今後の進め方

(出典)内閣官房「GX実現に向けた基本方針 参考資料」(2023年)に基づき作成

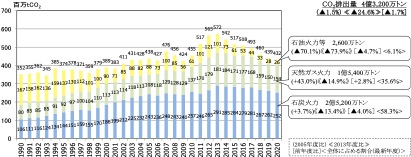

我が国における発電に伴う二酸化炭素排出量は、東日本大震災後の原子力発電所の運転停止及び火力発電量の増加に伴い、2011年度から2013年度までは増加傾向でしたが、エネルギー消費量の減少、再生可能エネルギーの導入拡大、原子力発電所の再稼働により、2014年度以降は減少傾向にあります(図 2-14)。原子力発電所の再稼働を進めることは、温室効果ガス排出削減の観点からも重要であると考えられます。

図2-14 全電源(事業用発電、自家発電)の発電に伴う燃料種別の二酸化炭素排出量

(出典)環境省「2020年度(令和2年度)の温室効果ガス排出量(確報値)に関する分析について(資料集)」(2022年)

(6)世界の原子力発電の状況と中長期的な将来見通し

2010年以降、2022年までの間に、世界では76基の原子炉の営業運転が開始されているとともに、90基の原子炉の建設が開始され、81基が閉鎖されています16。

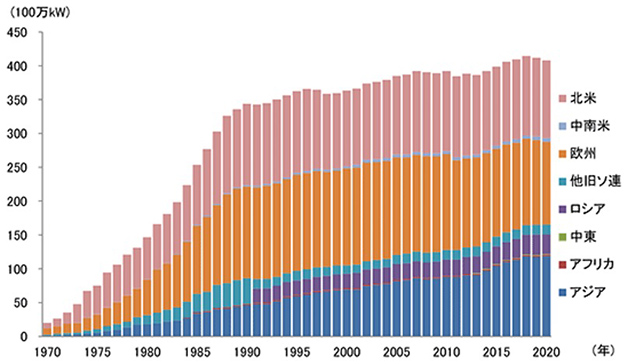

2023年3月時点で、世界で運転中の原子炉は437基、原子力発電設備容量は3億9,346 万kWに達しており、建設中のものを含めると総計495基、4億5,811万kWとなります。また、世界の原子力発電電力量は、2011年の東電福島第一原発事故後に一旦落ち込みましたが、2013年以降は順調に回復しています(図 2-15、図 2-16)。ただし2020年は新型コロナウイルス感染症に伴う電力需要の全体的な低下の影響もあり、原子力発電電力量は低下しています。

図2-15 世界の原子力発電設備容量(運転中)の推移(地域別)

(注)日本原子力産業協会「世界の原子力発電開発の動向2021年版」を基に経済産業省が作成。

(出典)経済産業省「令和3年度 エネルギー白書」(2022年)

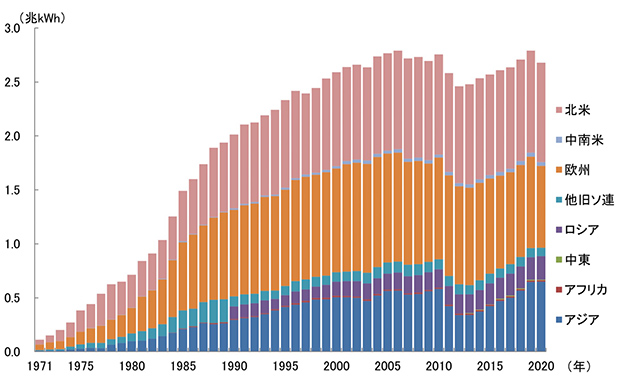

図2-16 世界の原子力発電電力量の推移(地域別)

(注)IEA「World Energy Balances 2021 Edition」を基に経済産業省が作成。

(出典)経済産業省「令和3年度 エネルギー白書」(2022年)に基づき作成

ウクライナ(旧ソ連)のチョルノービリ原子力発電所の事故17、東電福島第一原発事故を経て、西欧諸国の中にはドイツ、イタリア、スイス等のように脱原子力政策に転じる国々が現れました。アジアでも、韓国が脱原子力の方針を示しました。

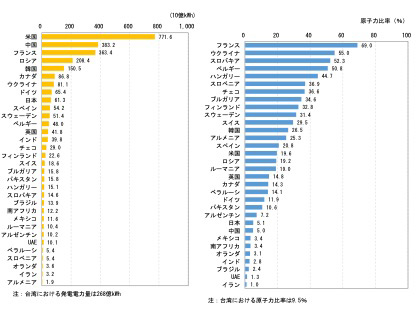

しかし、そのほかのアジア、東欧、中近東等では、経済成長に伴う電力需要と電力の低炭素化に対応するため、東電福島第一原発事故後も原子力開発が進展しました。特に中国では原子力開発が積極的に進められ、2020年には発電電力量がフランスを上回り、世界2位となりました(図 2-17左)。

近年は、原子力利用先進国18においても、低炭素電源としての役割に加え、エネルギー安全保障の観点から、原子力発電の重要性が再認識されてきています。世界最大の原子力利用国である米国(図 2-17左)では、早期に閉鎖する原子力発電所も見られる一方で、80年運転に向けた取組を行う原子力発電所も増加しています。

発電電力量に占める原子力比率が65%を超え世界首位のフランス(図 2 17右)では、マクロン大統領が2022年2月に「フランスの原子力ルネッサンス」を宣言し、原子炉6基の新規建設を行うとともに、更に8基の増設を検討する方針を示しました。フランス政府は、原子力と再生可能エネルギーを自国のエネルギーの二本柱として、共に拡大する意向です。

欧州では、原子力発電を低炭素電源と位置付け、地球温暖化対策とエネルギー安定供給両立の手段として、その価値を再評価し、原子力発電所を新設、維持する機運が高まっています。また、ロシアによるウクライナ侵略に伴う電力ひっ迫の問題への対応として、原子力発電の利用方針を見直す国も出てきました。例えば、2022年末に最後の3基を閉鎖して脱原子力を完了する予定だったドイツでは、冬期の電力確保のため、2022年12月に法改正を行い、これら3基の運転を2023年4月15日まで延長しました19。

アジアでも、韓国で2022年に発足した尹錫悦(ユン・ソンニョル)政権が、7月にエネルギー政策を発表し、白紙化されていた2基の原子炉建設計画を再開するとともに、2030年の原子力発電比率を30%以上に拡大する方針を示し、前政権の脱原子力方針を撤回しました。

図2-17 各国の原子力発電電力量(左)及び発電電力量に占める原子力比率(右)(2021年)

(出典)IAEA「Energy, Electricity and Nuclear Power Estimates for the Period up to 2050」(2022年)に基づき作成

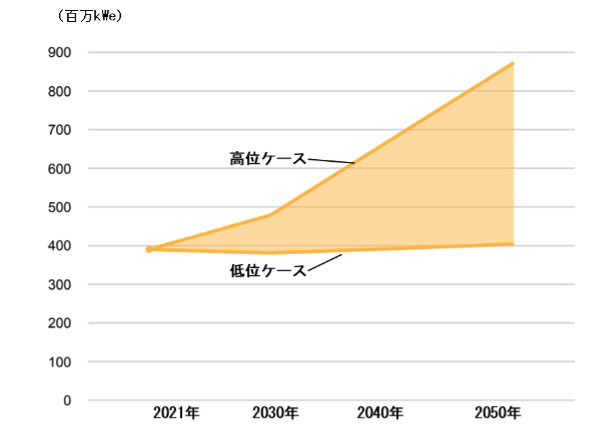

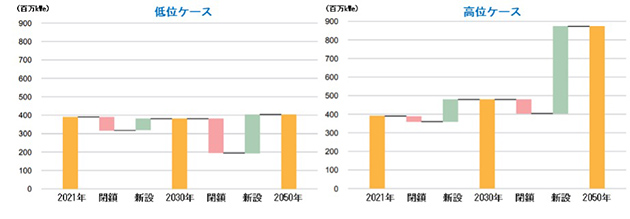

IAEAが2022年9月に発表した年次報告書「2050年までのエネルギー、電力、原子力発電の予測2022年版」では、原子力発電の設備容量について、2021年度版の報告書と同様に、①現在の市場や大幅な技術革新等、原子力を取り巻く環境が大きく変化しないと仮定した保守的な「低位ケース」と、②パリ協定締約国による温室効果ガス排出削減で原子力の果たす役割が拡大することを前提にした「高位ケース」を設定して、それぞれ見通しを示しています(図 2-18)。低位ケースでは、図 2-19左のように閉鎖と新設がほぼ均衡して推移し、中期的には原子力発電設備容量がわずかに減少するものの、2050年頃には現状から微増する傾向が示されています。高位ケースでは、既存炉の運転期間延長等により図 2-19右のように閉鎖が抑えられ、また特に2030年以降に原子炉新設が拡大することから、2050年には2021年から倍以上に増加すると予測されています。

図2-18 IAEAによる2050年までの原子力発電設備容量の推移見通し

(出典)IAEA「Energy, Electricity and Nuclear Power Estimates for the Period up to 2050」(2022年)に基づき作成

図2-19 IAEAによる2050年までの原子力発電所閉鎖・新設見通し

(出典)IAEA「Energy, Electricity and Nuclear Power Estimates for the Period up to 2050」(2022年)に基づき作成

- 産業革命以来の化石エネルギー中心の産業構造・社会構造をクリーンエネルギー中心へ転換すること。

- 2023 年4 月28 日に開催された原子力関係閣僚会議において決定された。

- https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/green_transformation/index.html

- 2023 年5 月31 日に参議院本会議で可決され、成立した。

- 2023 年4 月28 日に開催された原子力関係閣僚会議において決定された。

- 発電所が単位時間当たりに生産可能な電気エネルギーの量(単位はW、kWなど)。

- 発電所が、ある期間において実際に作り出した電力量と、その期間定格出力で運転したと仮定した時に得られる電力量(定格電気出力とその期間の時間との掛け算)との比率を百分率で表したもの。

- 第1 章1-2(1)③1)「新規制基準の導入」、第1 章1-3(1)「過酷事故対策」を参照。

- 第211 回通常国会に提出され、2023 年5 月31 日に成立した「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」における運転期間に関する枠組みについては、第2 章2-2(1)「着実な軽水炉利用」を参照。

- 2023 年4 月25 日に高浜発電所3 号機及び4 号機の運転期間延長認可申請が受理された。

- Liquefied Natural Gas

- Feed in Tariff

- Feed in Premium

- Conference of the Parties

- Small Modular Reactor

- 資料編6(2)「世界の原子力発電所の運転開始・着工・閉鎖の推移(2010 年以降)」を参照。

- 1986 年4 月26 日に、旧ソ連ウクライナ共和国のチョルノービリ原子力発電所4 号機で発生した事故。 急激な出力の上昇による原子炉や建屋の破壊に伴い大量の放射性物質が外部に放出され、ウクライナ、ロ シア、ベラルーシや隣接する欧州諸国を中心に広範囲に飛散。

- 第3 章3-1(2)「海外の原子力発電主要国の動向」を参照。

- 2023 年4 月15 日に、3 基の原子炉の運転が停止され、脱原子力が完了した。

| < 前の項目に戻る | 目次に戻る | 次の項目に進む > |