9-2 サプライチェーン強化及び人材育成・確保に向けた取組

サプライチェーン強化及び人材育成・確保における課題は原子力関係機関の共通認識となっており、各機関の特色を生かしつつ、大学における教育、研究機関における専門知識を持つ研究者・技術者の育成、民間企業における現場を担う人材の育成、国等の行政機関の職員の育成等が進められています。また、人材育成に関する取組の重要性は、研究開発機関や原子力関係事業者に限られたものではなく、安全規制や放射線防護に携わる規制側の人材や、国民からの信頼を回復する上で重要な専門家と国民との間の橋渡しとなるコミュニケータ人材においても同様です。

これらの人材育成・確保に向けた取組では、原子力分野の社会インフラとしての重要性の発信や、組織や専門分野の枠を超えた異分野・異文化の多種多様な人材交流・連携が重要です。

(1)産学官連携による取組

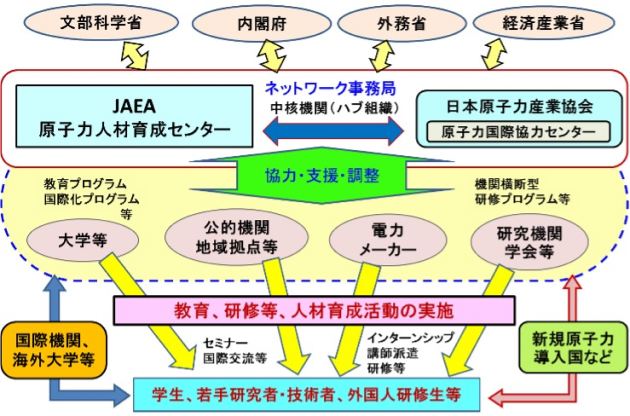

「原子力人材育成ネットワーク」は、国(内閣府、外務省、文部科学省、経済産業省)の呼び掛けにより2010年11月に設立されました。2022年11月時点で83機関3が参加し、産学官連携による相互協力の強化と一体的な原子力人材育成体制の構築を目指して、機関横断的な事業を実施しています(図9-7)。

図9-7 原子力人材育成ネットワークの体制

(出典)原子力人材育成ネットワークパンフレット4

具体的には、国内外の関係機関との連携協力関係の構築、ネットワーク参加機関への連携支援、国内外広報、国際ネットワーク構築、機関横断的な人材育成活動の企画・運営、海外支援協力(主に新規原子力導入国)の推進等を行っています5。2022年8月には、オンライン会議システムを活用したバーチャル原子力施設見学会を開催し、15名の学生が参加しました。

(2)国による取組

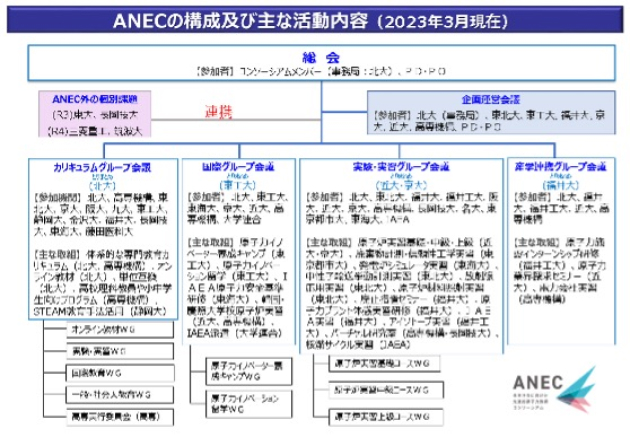

文部科学省は、「国際原子力人材育成イニシアティブ事業」や英知事業等により、産学官が連携した国内外の人材育成の取組を支援しています。国際原子力人材育成イニシアティブ事業では、2021年に「未来社会に向けた先進的原子力教育コンソーシアム」(ANEC6)を創設し、我が国の原子力分野の人材育成機能を維持・充実していくために、大学や研究機関等が組織的に連携して共通基盤的な教育機能を補い合う取組を進めています(図9-8)。

図9-8 ANECの構成及び主な活動内容

(出典)文部科学省提供資料

また、原子力科学技術委員会の下に原子力研究開発・基盤・人材作業部会を設置し、研究開発、研究基盤、人材育成に関する課題や在り方等について、国内外の最新動向を踏まえつつ一体的・総合的に検討を行っています。

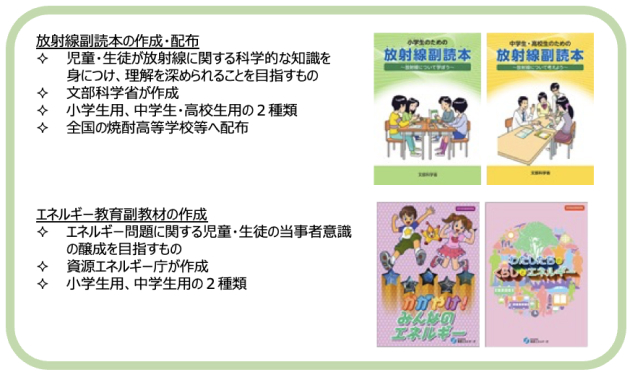

さらに、多様性ある人材の確保に資する次世代教育として、小学生向け及び中学生・高校生向けに放射線副読本を作成しています(図9-9)7,8 。同副読本では、放射線に関する科学的な理解や、東電福島第一原発事故と復興に対する当事者意識の醸成を目指しています。

資源エネルギー庁は、我が国の原子力施設の安全を確保するための人材の維持・発展を目的の一つとして、「原子力産業基盤強化事業」において、世界トップクラスの優れた技術を有するサプライヤーの支援や、技術開発・再稼働・廃炉等の現場を担う人材の育成等を推進しています。2023年3月には、「原子力サプライチェーンシンポジウム」において、西村経済産業大臣より、地方経済産業局や日本原子力産業協会等の関係機関と連携し、原子力関連企業を支援する枠組みである、原子力サプライチェーンプラットフォームの設立を発表しました。また、小中学生向けに、学習指導要領に準拠したエネルギー教育副教材を作成しています(図9-9)。同副教材では、原子力を含む様々な発電方法や燃料の長所と短所の両面や、持続可能な社会に向けたエネルギーミックスの考え方等を説明し、エネルギー問題に対する児童・生徒の当事者意識の醸成を目指しています。

図9-9 放射線副読本、エネルギー教育副教材

(出典)文部科学省「放射線副読本(令和3年改訂(令和4年一部修正))」及び資源エネルギー庁「副教材の作成(エネルギー教育)」を基に作成

原子力規制委員会は、「原子力規制人材育成事業」により国内の大学等と連携し、原子力規制に関わる人材を効果的・効率的・戦略的に育成するための取組を推進しています。また、同委員会の下に設置された原子力安全人材育成センターでは、「原子力規制委員会職員の人材育成の基本方針」に沿って職員への研修や人材育成制度等の充実に取り組んでいるほか、原子炉主任技術者及び核燃料取扱主任者の国家試験を行っています。

内閣府は、原子力災害への対応の向上を図るため、原子力災害対応を行う行政職員等を対象とした各種の研修等を実施しています。

外務省は、若手人材を国際機関に派遣するJPO9派遣制度や経済産業省と共催でのウェビナー開催等を通じ、国際的に活躍する国内人材の育成を行っているほか、IAEAの技術協力事業を通じた海外人材の育成支援を実施しています。

(3)産業界による取組

製造業界では、各企業が再稼働対応や保全、海外プロジェクトへの参画等を通じて人材・技術の維持・継承に取り組んでいます。一方、原子力発電を支える技術は幅広く、新設以外では設計・製作の機会がない機器も存在します。そのような機器に関する技術は講義や演習等によって継承が図られていますが、新設の現場で経験者と若手が共同して作業に取り組むことで継承していくことが望まれています。

電気事業者は、原子力発電所を安全に運転するために人材育成に取り組んでいますが、自社では再稼働した発電所を有さない事業者もあります。そこで、JANSIが中心となり、運転中の発電所での現場経験がない職員への技術継承を目的として、既に再稼働した発電所での研修が実施されています。

人材の確保に向けた取組としては、一般社団法人原子力産業協会が実施している合同企業説明会など、産業界全体での取組が見られます。

(4)研究開発機関による取組

原子力機構、量研では、それぞれが保有する多様な研究施設を活用しつつ、研究者、技術者、医療関係者等幅広い職種を対象とした様々な研修を実施しています。

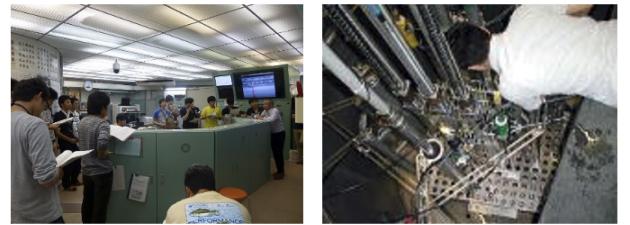

原子力機構の原子力人材育成センターでは、RI・放射線技術者や原子力エネルギー技術者を養成するための国内研修、専門家派遣や学生受入れ等による大学との連携協力、近隣アジア諸国を対象とした国際研修等を行っています(図9-10左)。

量研の人材育成センターでは、放射線の安全利用に係る技術者の育成、原子力災害、放射線事故、核テロ対応の専門家育成、及び将来の放射線技術者育成に向けた若手教育と学校教育支援を通し、放射線に関わる知識の普及と専門人材の育成を実施しています(図9-8右)。

図9-10 原子力機構における研修(左)、量研による被ばく医療研修(右)の様子

(出典)左:原子力機構「原子力人材育成センターパンフレット」、右:量研人材育成センター提供資料

(5)大学・高等専門学校による取組

大学や高等専門学校(以下「高専」という。)においても、特色のある人材育成の取組が進められています。

例えば、東京大学の原子力専攻(専門職大学院)における授業科目の一部は、国家資格である核燃料取扱主任者及び原子炉主任技術者の一次試験を一部免除できるものとして、原子力規制委員会により認定されています。京都大学では、京都大学臨界集合体実験装置(KUCA)を用いて京都大学及び他大学の大学院生が参加する大学院生実験を実施しており、原子炉の基礎実験だけでなく、燃料の取扱い、原子炉運転操作等、原子炉に直接接する貴重な体験を提供しています(図9-11)。近畿大学でも、近畿大学原子炉(UTR-KINKI)を用いて、全国の大学の学生・研究者に原子炉実機を扱う実習を提供しています。大阪大学は、放射線科学基盤機構を設置し、人材育成を部局横断で機動的に行っています。

図9-11 京都大学臨界集合体実験装置(KUCA)における大学院生実験

(出典)京都大学臨界集合体実験装置ウェブサイト「大学院生実験 実験模様」

国立高専機構は、モデルコアカリキュラムを策定し、全国の高専で育成する技術者が備えるべき能力についての到達目標等を提示しています。分野別の専門的能力のうち電気分野では、到達目標の一つとして、原子力発電の原理について理解し、原子力発電の主要設備を説明できることが挙げられています。各高専では、同カリキュラムに基づき、社会ニーズに対応できる技術者の育成に向けた実践的教育が実施されています。

文部科学省が立ち上げた「未来社会に向けた先進的原子力教育コンソーシアム」では、大学・国立高専機構が企業や研究機関の参画を得ながら、構成機関の相互補完による体系的なカリキュラム構築や原子力施設等における実験・実習の実施などが進められています。これらの取組は、我が国全体として原子力分野の人材育成機能を維持・充実していくことを目的として複数の機関が連携し、共通基盤的な教育機能を補い合うものです。

(6)原子力関係団体や各地域による取組

JANSIは、緊急時対応力の向上のためのリーダーシップ研修、原子力発電所の運転責任者に必要な教育・訓練、運転責任者に係る基準に適合する者の判定、原子力発電所の保全工事作業者を対象とした保全技量の認定等を構築、運用しています。また、公益社団法人日本アイソトープ協会や公益財団法人原子力安全技術センター等では、地方公共団体、大学、民間企業等の幅広い参加者を対象に、放射線取扱主任者等の資格取得に関する講習等を実施しています。

また、原子力安全技術センターは、資源エネルギー庁の事業を継続的に実施し、原子力緊急時にリスクコミュニケーションを実施できる人材の育成等を行っています。さらに、各地域において、原子力関連施設の立地環境を生かした取組が進められています。福井県では1994年9月に若狭湾エネルギー研究センター、2011年4月に同研究センターの下に福井県国際原子力人材育成センターが、茨城県では2016年2月に原子力人材育成・確保協議会が、青森県では2017年10月に青森県量子科学センターがそれぞれ設立され、当該地域の関係機関等が協力して原子力人材の育成に取り組んでいます。

福井県は2020年に、原子力を始めとする様々なエネルギーを活用した地域経済の活性化やまちづくりを目指すことにより、人・企業・技術・資金が集まるエリアの形成を図る「嶺南Eコースト計画」を策定しました。同計画は、原子力関連研究の推進及び人材の育成を基本戦略の一つに掲げ、国内外の研究者等が集まる研究・人材育成拠点の形成や、新たな試験研究炉を活用したイノベーションの創出及び利活用の促進が進められています。

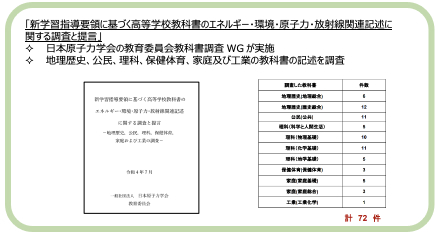

小学校、中学校、高等学校におけるエネルギーや原子力に関する教育の改善等に向けた取組も行われています。日本原子力学会の教科書調査ワーキンググループは、教科書における放射線利用、エネルギー資源、原子力利用等に関する記述の調査を行い、コメントや提言を行っています(図9-12)。

図9-12 日本原子力学会教科書調査ワーキンググループ

(出典)第1回原子力委員会 杉本純氏「教科書調査報告」(2023年)を基に作成

コラム ~国際若手原子力会議(IYNC)~

2022年11月27日から同年12月2日にかけて、福島県郡山市で「IYNC2022 KORIYAMA」が開催されました。IYNC10は、原子力の平和利用の促進や世代・国境を越えた知識継承を目的に、2000年に第1回がスロバキアで開催されて以降、2年に1度開催されています。原子力業界の若手(原則39歳以下)を対象とする世界最大規模の国際会議であり、会議のプログラム策定や資金調達といった全運営を若手が担っていることが特徴です。

IYNC2022は当初ロシアで開催される予定でしたが、ロシアによるウクライナ侵略問題を受けて開催地が変更された結果、初めて我が国で開催されることになりました。オンライン参加も含めて40か国以上から300名が参加し、各国の若手による自国原子力産業の紹介や、参加者同士の交流会、東電福島第一原発や原子力機構等を対象としたテクニカルツアーなどが実施されました。また、福島特別セッションとして、ALPS処理水の処分に向けた取組を含む東電福島第一原発の廃炉の状況が紹介されました。これらのプログラムは一般社団法人日本原子力学会の若手連絡会が中心となって策定・運営されました。

IYNC2022 KORIYAMAの様子

(出典)一般社団法人日本原子力学会若手連絡会提供資料

- 大学等(27)、電力事業者等(14)、原子力関連メーカー(7)、研究機関・学会(10)、原子力関係団体(16)、行政機関(7)、その他(2)。

- https://jn-hrd-n.jaea.go.jp/material/common/pamphlet20210702.pdf

- 原子力人材育成ネットワーク等がIAEAと共催している「Japan-IAEA原子力エネルギーマネジメントスクール」等の開催については、第3章3-3(1)①4)「原子力発電の導入に必要な人材育成の支援」を参照。

- Advanced Nuclear Education Consortium for the Future Society

- https://www.mext.go.jp/content/20220810-mxt_kyoiku01-20220808171843_1.pdf

- https://www.mext.go.jp/content/20220810-mxt_kyoiku01-20220808171843_2.pdf

- Junior Professional Officer

- International Youth Nuclear Congress

| < 前の項目に戻る | 目次に戻る | 次の項目に進む > |