第9章 原子力利用の基盤となる人材育成の強化

9-1 サプライチェーン及び人材育成・確保の動向及び課題

東電福島第一原発事故の教訓を踏まえ、安全性を追求しつつ原子力エネルギーや放射線の利用を行っていくためには、高度な技術と高い安全意識を持った人材の確保が必要です。人材育成は、イノベーションを生み出すための基盤と捉えることもできます。

今般原子力委員会が改定した「原子力利用に関する基本的考え方」では、基本目標として、「国は、人材こそ原子力利用の基盤であるという認識の下、事業者等が安心して人材投資に積極的に取り組めるよう確固たる原子力政策を打ち出しつつ、必要な予算確保に努め、体系的な原子力人材育成を進めるとともに、若者が魅力に感じる原子力イノベーションにつながる活動を作り出していく。また、人材育成においては多様性も意識し、若い世代や女性の比率を高めたり、人材の文理融合を強化したりすることで、研究開発機関や原子力関係事業者内に多角的な視点を取り入れ、研究開発・イノベーションに適した環境を醸成し、原子力利用のための基盤強化を推進する。」としています。

一方で、我が国では、原子力利用を取り巻く環境変化や世代交代等により、人材が不足し、知識・技術が継承されないことへの懸念が生じています。原子力関連事業が存在する限り、原子力関連人材の必要性が薄れることはなく、連続する世代交代の枠組みの中で技術・知見を確実に継承していく必要があります。

安全確保を図りつつ原子力利用を進めるためには、発電事業に従事する人材、廃止措置に携わる人材、大学や研究機関の教員や研究者、利用政策及び規制に携わる行政官、医療、農業、工業等の放射線利用を行う技術者等、幅広い分野において様々な人材が必要とされます。

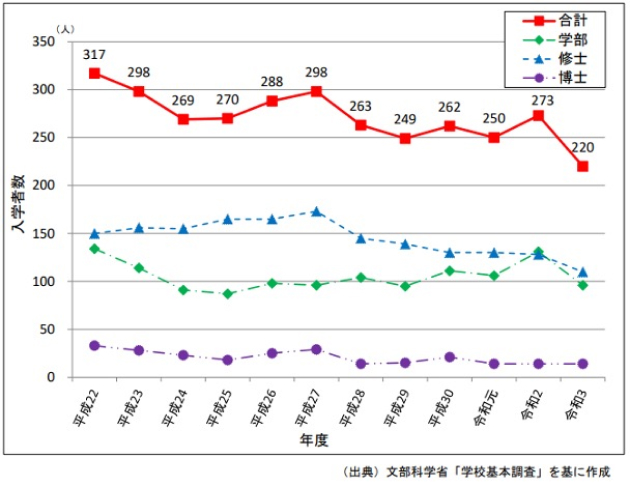

しかしながら、原子力利用を取り巻く環境変化等を受け、大学では、原子力分野への進学を希望する学生の減少(図9-1)や、学部や専攻の大くくり化等による原子力専門科目の開講科目数の減少、原子力分野を専門とする大学教員、特に若手教員の減少、稼働している教育試験炉の減少に伴う実験・実習の機会の減少が進んでいます。高等教育段階の学生が実験・実習の機会を得ることは人材育成において貴重ですが、そのために長距離の移動を要するといった課題が顕在化しており、研究施設等も含めた研究・教育基盤の維持・強化が求められています1。

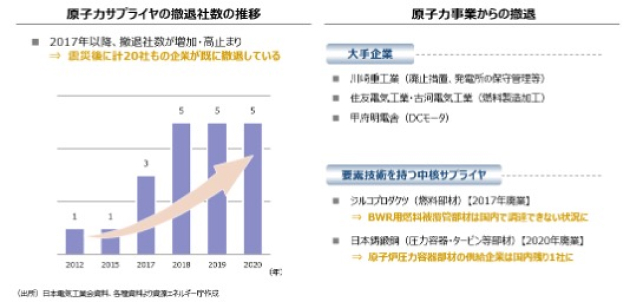

企業においても、原子力産業を志望する学生が減少していることにより、人材の確保が困難になっています。また、国内での原子力発電所建設が中断していることから、建設プロジェクト従事経験者の高齢化が進み、技術継承が課題となっています。さらに、1970年以降に営業運転を開始した原子力発電所の多くで国産化率が90%を超えていましたが、東電福島第一原発事故以降には、将来的な事業の見通しが得られないことから原子力事業から撤退する企業も出てきており、国内のサプライチェーンの脆弱化が懸念されています(図9-2)。また、このような状況により、人材が不足し、知識や技術の継承が途絶えてしまい、原子力利用の推進と安全管理の両方に支障を来すことが懸念されます。

図9-1 原子力関係学科等における入学者数の推移

(出典)第12回科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会原子力科学技術委員会原子力研究開発・基盤・人材作業部会資料2 文部科学省「原子力人材育成に関する現状と課題について」(2022年)

図9-2 我が国の原子力サプライヤの撤退

(出典)第6回 総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 原子力小委員会 革新炉ワーキンググループ「革新炉開発に関する検討事項の深堀について(事務局資料)」(2022年)

フィンランド、フランス、米国では原子力発電所の建設が大きく遅延した例があります。これは、新規建設が長年行われなかったことにより、原子力発電所特有の建設や製造経験の継承に失敗したことも一因であると分析されています。英国では2016年に原子力発電所の建設が決定されましたが、建設が約20年間中断されたことで自国のサプライチェーンが衰退し、フランス企業が中心となって建設を進めています。

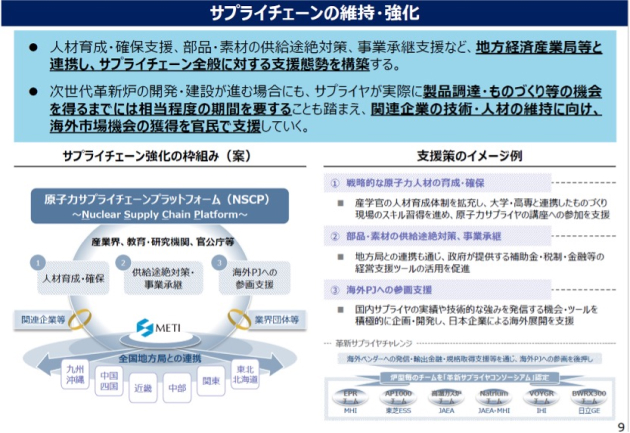

2022年12月に原子力関係閣僚会議で示された「今後の原子力政策の方向性と行動指針(案)」2 においては、原子力関連企業の個別の実情に応じてハンズオンで積極的サポートを行うため、地方経済産業局等と連携し、人材育成・確保支援、部品・素材の供給途絶対策、事業承継支援など、サプライチェーン全般に対する支援態勢を構築することが示されました。具体的には、産学官における原子力人材の育成体制拡充や「ものづくり現場スキル」の習得推進等の戦略的な原子力人材の確保・育成に取り組むとともに、地方経済産業局に、原子力関連企業の実情把握・恒常的な情報提供、足下の経営課題へのアドバイスや支援ツールの紹介等に向けた相談窓口を設置し、技術・事業承継や供給途絶対策等の支援を進めていくこととしています。また、原子力技術・人材の維持に向けて、国・関係機関・主要メーカー等の連携により、「炉型別チーム」を編成した上で、海外原子力企業に対する国内サプライヤの実績・技術的強みなどの積極発信・対外交流等を通じ、海外市場機会の獲得を官民で支援していく方針が示されました(図9-3)。

図9-3 サプライチェーン強化の枠組み

(出典)第35回総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 原子力小委員会 資料5 「今後の原子力政策の方向性と実現に向けた行動指針(案)のポイント」(2022年)

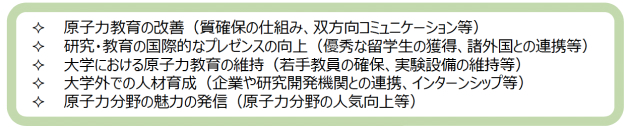

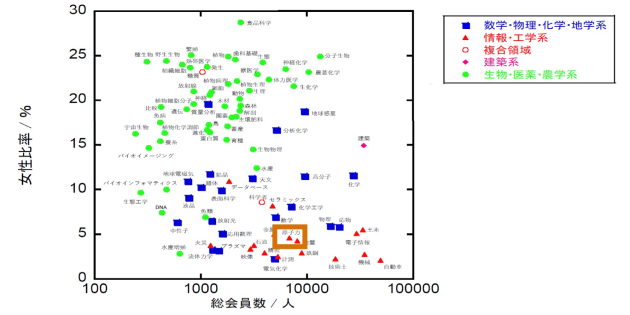

原子力委員会は、2018年2月に「原子力分野における人材育成について(見解)」を取りまとめ、優秀な人材の勧誘、高等教育段階と就職後の仕事を通じた人材育成について、それぞれ留意すべき事項を示しました。また、令和元年度版原子力白書では、原子力分野を担う人材の育成を特集として取り上げ、我が国の大学における原子力教育の質向上に向けて取り組むべき方向性例を示しました(図9-4)。さらに、2023年2月には「基本的考え方」を改定し、人材育成の強化に係る今後の重点的取組を示しました(図9-5)。原子力委員会は、若い世代の減少による高年齢化や女性比率の低さが我が国の原子力分野の問題であり(図9-6)、原子力分野の魅力を発信して若い世代の確保に取り組む必要性や、あらゆる世代、性別、分野の能力が発揮しやすい環境を整備する必要性を指摘しています。

図9-4 大学における原子力教育の質向上に向けて取り組むべき方向性例

(出典)原子力委員会「令和元年度版原子力白書」(2020年)に基づき作成

図9-5 人材育成の強化に係る今後の重点的取組

(出典)原子力委員会「原子力利用に関する基本的考え方」(2023年)に基づき作成

図9-6 学協会の女性比率

(出典)男女共同参画学協会連絡会「連絡会加盟学協会における女性比率に関する調査」(2017年)

コラム ~ダイバーシティの重要性~

社会情勢や市場環境の変化等への対応は、原子力産業に限らず、あらゆる産業で重要です。我が国の社会課題となっている少子高齢化の中で人材を確保し、多様化する社会やリスクへの対応力を高める上では、ダイバーシティ(多様性)が重要であると認識されています。ダイバーシティが確保されている組織では、多様な人材が異なる分野の知識、経験、価値観を持ち寄ることで新たな発想が生まれたり、働き方を工夫することにより多様な人材が能力を発揮できる環境が整い、創造性が高まることなどが期待されます。経済産業省では、タイバーシティ経営を「多様な人材を活かし、その能力が最大限発揮できる機会を提供することで、イノベーションを生み出し、価値創造につなげている経営」と定義し、2017年3月に「ダイバーシティ2.0行動ガイドライン」(2018年6月改訂)を策定しました。

ダイバーシティの一つであるジェンダーバランスの重要性は、原子力分野でも広く認識されています。OECD/NEAは、科学・技術・工学・数学(STEM)分野におけるジェンダーギャップが原子力の将来に大きな影響を与えると指摘し、タスクグループを構成して対策の検討を進め、2023年3月に報告書「原子力分野部門のジェンダーバランス」を公表しました。OECD/NEAはこの報告書において、原子力部門におけるジェンダーバランスに関する国際的なデータを掲載し、STEM分野や指導的立場の人材不足等を示すとともに、ジェンダーバランスの改善のために包括的かつ協調的な解決策を講じること等を勧告しています。

IAEAは、ジェンダーバランスを達成するために、「Gender at the IAEA」という女性向けウェブページを作成したり、「核セキュリティにおける女性イニシアティブ」を実施したりしています。また、2022年9月に開催された第66回IAEA総会のパネルディスカッションでは、原子力分野でキャリアを積む女性数を増やすこと、及び包括的な人材育成を実現するための戦略立案が重要なテーマとして取り上げられました。これらの国際機関の他にも、1992年に設立された国際NPOのWomen in Nuclear Global(WiN Global)は、国、地域、国際機関等に140の支部を有し、原子力分野に携わる女性を支援しています。

我が国においても、WiN Globalの日本支部であるWiN-Japanが、女性や次世代層を重点対象とした原子力・放射線利用への理解促進活動や、気候変動、ジェンダーバランス等に関する活動を実施しています。また、原子力損害賠償・廃炉等支援機構(NDF)は、福島の課題に取り組む理工系女性人材を育成するために、理工系への進路選択を後押しする「国際メンタリングワークショップJoshikai in Fukushima」をOECD/NEAと共催しています。

このような取組が世界及び我が国で進められている一方で、我が国の原子力産業は、若い世代の減少による高年齢化や女性比率の低さに悩まされています。東電福島第一原発の廃炉や放射性廃棄物の処理・処分といった課題を抱えている原子力分野では、それらの課題を解決する上でイノベーションが重要であり、そのためにも産業界全体でダイバーシティ確保に向けた取組を促進していく必要があるといえます。

- 基盤的施設・設備に関する取組については第8章8-3「基盤的施設・設備の強化」を参照。

- 2023年4月28日に開催された原子力関係閣僚会議において決定された。

| < 前の項目に戻る | 目次に戻る | 次の項目に進む > |