8-2 研究開発・イノベーションの推進

第6次エネルギー基本計画や「統合イノベーション戦略2022」(2022年6月閣議決定)においては、原子力について、安全性・信頼性・効率性の一層の向上に加えて、再生可能エネルギーとの共存、カーボンフリーな水素製造や熱利用等の多様な社会的要請に応える原子力関連技術のイノベーションを促進する観点の重要性が挙げられています。その上で、2050年に向けて、人材・技術・産業基盤の強化、安全性・経済性・機動性に優れた炉の追求、バックエンド問題の解決に向けた技術開発を進めていくとしています。

これらやグリーン成長戦略6に基づき、原子力関係機関による連携や国際協力により、基礎的・基盤的なものから実用化を見据えたものまで様々な研究開発・技術開発が推進されています。

(1)基礎・基盤研究から実用化までの原子力イノベーション

原子力発電技術は実用段階にある脱炭素化の選択肢として国内外で社会に定着しています。発電に加え、熱エネルギーの有効活用など多様な適用可能性を秘めた技術として、国、研究開発機関、大学、企業等が連携し、基礎・基盤研究から実用化に至るまでの中長期的な視点に立って、軽水炉の安全性向上に向けた研究開発に加え、高速炉、小型モジュール炉(SMR)、高温ガス炉、核融合等に関する研究開発等を推進しています(図 8-4)。また、人的・資金的資源を分担し、成果を共有する国際的な枠組みで進めることが合理的であるという認識の下、国際協力の枠組みを活用した研究開発も進めています。

図8-4 安全性・経済性等の向上に向けた原子力イノベーションの推進

(出典)第50回総合資源エネルギー調査会基本政策分科会資料1 資源エネルギー庁「エネルギーの安定供給の再構築」(2022年)に基づき作成

原子力に関する基礎的・基盤的な研究開発は、主に原子力機構、量研、大学等で実施されています。原子力機構は、我が国における原子力に関する総合的研究開発機関として、核工学・炉工学研究、燃料・材料工学研究、環境・放射線工学研究、先端基礎研究、高度計算科学技術研究等、原子力の持続的な利用と発展に資する基礎的・基盤的研究等を担っています。量研は、量子科学技術についての基盤技術から重粒子線がん治療や疾病診断研究等の応用までを総合的に推進するとともに、これまで国立研究開発法人放射線医学総合研究所が担ってきた放射線影響・被ばく医療研究についても実施しています。

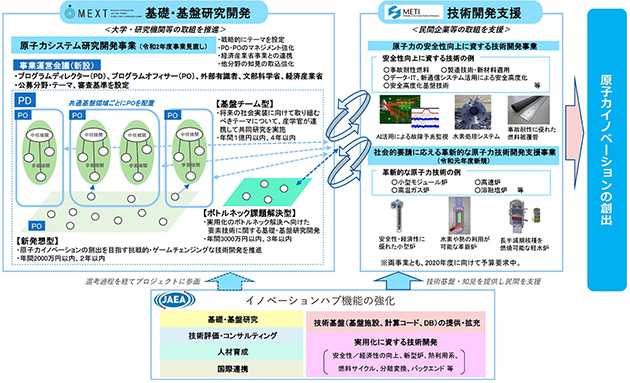

また、文部科学省と資源エネルギー庁は、開発に関与する主体が有機的に連携し、基礎研究から実用化に至るまで連続的にイノベーションを促進することを目指し、2019年4月にNEXIP(Nuclear Energy × Innovation Promotion)イニシアチブを立ち上げました。同イニシアチブでは、文部科学省の「原子力システム研究開発事業」と経済産業省の「原子力の安全性向上に資する技術開発事業」及び「社会的要請に応える革新的な原子力技術開発支援事業」について、原子力機構の研究基盤等も活用しながら相互に連携することにより、原子力イノベーションの創出を目指しています(図 8-5)。

2022年4月には、原子力発電の新たな社会的価値を再定義し我が国の炉型開発に係る道筋を示すため、資源エネルギー庁の原子力小委員会の下に革新炉ワーキンググループが設置されました。同ワーキンググループは2022年度に6回開催され、「カーボンニュートラルやエネルギー安全保障の実現に向けた革新炉開発の技術ロードマップ(骨子案)」が取りまとめられました。これには革新炉の導入に向けた技術ロードマップに加え、各炉型の評価や、2050年カーボンニュートラルに向けた開発ポートフォリオなどが示されています(表 8-3)。

図8-5 NEXIPイニシアチブにおける各事業の位置付け

(出典)第2回科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会原子力科学技術委員会原子力研究開発・基盤・人材作業部会資料1-1 文部科学省「原子力イノベーションの実現に向けた研究開発事業の見直しについて」(2019年)

さらに、2022年8月の第2回GX実行会議で、岸田内閣総理大臣から新たな安全メカニズムを組み込んだ次世代革新炉の開発・建設等について具体的な検討指示が示されたことを踏まえ、同年9月には、次世代革新炉開発に必要な研究開発項目及び基盤インフラの整備などの課題について、リソースを考慮しないという前提で課題整理を行うため、文部科学省研究開発局長の下に有識者による検討会が設置され、2023年3月には同検討会において次世代革新炉の開発に必要な研究開発基盤の整備に関する提言が取りまとめられました。

表8-3 カーボンニュートラルやエネルギー安全保障の実現に向けた革新炉開発の技術ロードマップ(骨子案)で示されたポートフォリオ 革新軽水炉 足元で我が国が強みとする軽水炉サプライチェーンをつなぎ、規制の予見性が高く実現時期が見通せ、革新的安全性向上を図る革新軽水炉の開発を最優先に取り組む。燃料については、当面は従来燃料の活用も想定しつつ、燃料被覆管を金属でコーティングすること等により、酸化や水素発生を防ぎ安全性を高める事故耐性燃料の実用化に向けた技術開発を推進していく。 小型軽水炉 安全保障の観点から国際協力貢献とサプライチェーンの事業機会獲得の支援を行いつつ、米欧において2030年前後に運転開始を目指す先行プロジェクトの状況を踏まえながら、投資リスク低減や分散電源等の将来ニーズを念頭に置いたオプション確保のため、小型軽水炉の開発に取り組む。 高速炉 高速炉技術を活用することによって、既存の軽水炉を含めた原子力技術が資源循環性を獲得することを可能とする。21世紀半ば頃に高速炉の運転開始を期待するとした高速炉開発会議・戦略ワーキンググループにおける議論も踏まえ、開発炉型を具体化していく。「常陽」「もんじゅ」の経験を強みとして最大限活用し、国際連携も推進。 高温ガス炉 産業の脱炭素のためにカーボンフリーの電力・熱・水素をコジェネレーションすることを念頭に、国際連携の可能性も追及しながら、高温ガス炉の開発を推進。試験炉「高温工学試験研究炉(HTTR)」を活用して熱利用・水素実証も推進。 核融合 核融合エネルギーの実現に向け、国際協力で進められているITER(国際熱核融合実験炉)計画や幅広いアプローチ活動等(原型炉に向けた設計活動)を通じて、核融合発電に必須となる基幹技術を着実に推進。 出典)第6回総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会原子力小委員会革新炉ワーキンググループ資料4「カーボンニュートラルやエネルギー安全保障の実現に向けた 革新炉開発の技術ロードマップ(骨子案)」(2022年)に基づき作成

(2)軽水炉利用に関する研究開発

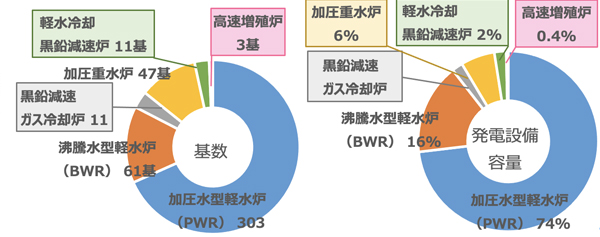

世界において、1950年代、1960年代には様々な炉型の数十基の試験炉が建設されました。これらのうち、水により中性子を減速・冷却する軽水炉は、最も多く建設され利用されてきた炉型です。2021年末時点では、運転中の437基の原子炉のうち軽水炉は364基で、発電設備容量では約90%を占めています(図 8-6)。今もなお、原子力発電の主流は軽水炉によるものであり、世界の多くの国で継続的に利用され、新規建設も行われています。我が国でも、再稼働している原子力発電所、再稼働を目指している原子力発電所、建設中の原子力発電所は、全て軽水炉です(第2章 図 2-4)。

地球温暖化対策に貢献しつつ安価で安定的に電気を供給できる電源として、これらの軽水炉を長期的に利用していくためには、安全性、信頼性、効率性を維持し向上していくことが重要です。そのため、高経年化対策、安全性向上7、過酷事故対策8、稼働率向上、発電出力の増強、建設期間の短縮、建設性の向上、セキュリティ対策等の様々な課題に対応するための研究開発が、関係機関の連携により継続的に実施されています。原子力機構は2022年1月に軽水炉研究推進室を設置し、軽水炉研究のニーズの把握と関係機関との連携を調整すると共に、原子力機構として進める軽水炉研究の戦略を策定し、原子力機構内の組織横断的な連携や研究成果創出のための支援を行うこととしています。

図8-6 世界の原子力発電所における各炉型の割合(2021年末時点)

(出典)IAEA「Nuclear Power Reactors in the World 2022 Edition」(2022年)に基づき作成

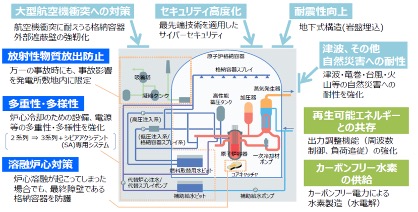

また、革新技術を導入することで安全性を向上させるとともに、自然エネルギーとの共存等の社会ニーズを踏まえてプラント機能を向上させた軽水炉が提案されています(図 8-7)。この革新軽水炉の開発は、国内原子炉メーカーが主導しNEXIPイニシアチブにおける基盤的研究も活用して進められています。具体的には、事故耐性燃料やセキュリティ高度化といった安全性向上に向けた技術開発、溶融炉心対策や放射性物質放出防止といった過酷事故対策のための設計、出力調整機能の強化などが行われています。

図8-7 革新軽水炉の安全性向上の例

(出典)第1回総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会原子力小委員会革新炉ワーキンググループ資料6 資源エネルギー庁「エネルギーを巡る社会動向を踏まえた革新炉開発の価値」(2022年)

(3)高温ガス炉に関する研究開発

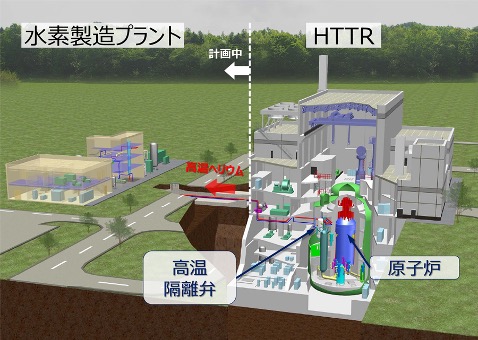

高温ガス炉は、冷却材に化学的に安定なヘリウムガスを使用しています。また、万一、冷却材がなくなるような事故が起きても自然に炉心が冷却されるという固有の安全性を有しています。900℃を超える高温の熱を供給することが可能であり、発電のみならず水素製造を含む多様な産業利用についても期待されています。2021年6月に策定されたグリーン成長戦略では、高温工学試験研究炉(HTTR9 )を活用し、安全性の国際実証に加え、2030年までに大量かつ安価なカーボンフリー水素製造に必要な技術開発を進めるとされています。

NEXIPイニシアチブにおいても高温ガス炉に関する研究開発が行われており、水素製造と発電が可能な高温ガス炉コジェネプラントと、溶融塩蓄熱システムを併設した蓄熱型高温ガス炉の2つの炉システムが経済産業省による開発支援を受けています。① 高温工学試験研究炉(HTTR)

HTTRは、我が国初かつ唯一の高温ガス炉であり、高温ガス炉の基盤技術の確立を目指してデータを取得・蓄積しています。1998年に初臨界を達成した後、2010年3月に定格出力3万kW、原子炉出口冷却材温度約950℃での50日間の連続運転を実現しました。原子力機構は、2020年6月に原子力規制委員会から新規制基準への適合性に係る設置変更許可を取得し、2021年7月に運転を再開しました。2022年1月には、OECD/NEAの国際共同研究プロジェクトとして、原子炉出力約30%における炉心冷却喪失試験10を世界で初めて実施しました。

また、950℃の熱供給能力を有効利用できるカーボンフリー水素製造技術(熱化学法IS11 プロセス)の開発も進めています。2022年4月には、HTTRに水素製造施設を新たに接続してHTTRから得られる高温熱を活用した水素製造技術の確証を行う「超高温を利用した水素大量製造技術実証事業」が開始されました(図 8-8)。同事業では、実証炉を見据えた機器開発計画の検討や製造効率の向上が期待できる水素製造方法の検討が行われています。

図8-8 HTTR-水素製造試験施設

(出典)原子力機構「カーボンニュートラル実現に向けたHTTRによる水素製造実証事業の開始」

② 高温ガス炉研究開発に関する国際協力

高温ガス炉の研究開発について、ポーランド及び英国との国際協力が進められています。

ポーランドとの国際協力では、2017年5月の日・ポーランド外相会談における「日・ポーランド戦略的パートナーシップに関する行動計画」への署名を受け、原子力機構は、ポーランド国立原子力研究センターと「高温ガス炉技術に関する協力のための覚書」に署名しました。さらに、両者は2019年9月に「高温ガス炉技術分野における研究開発協力のための実施取決め」に署名し、研究データ共有等による研究協力の範囲で、高温ガス炉の設計研究、燃料・材料研究、原子力熱利用の安全研究等の協力を実施しています。2022年11月には、同取決めを改定し、協力分野に研究炉の基本設計を追加しました。これに続き、2023年3月に基本設計のうち最後となる安全設計に関する研究協力契約を締結しました。ポーランド政府は、脱炭素化に向けた石炭火力の代替として、化学産業用の熱源に利用することを想定し、2020年代後半に高温ガス炉研究炉(熱出力30MW)の導入を計画しています。

英国との国際協力では、2019年7月に署名された「日本国経済産業省と英国ビジネス・エネルギー・産業戦略省との間のクリーンエネルギーイノベーションに関する協力覚書」を受け、原子力機構は2020年10月に、英国国立原子力研究所(NNL)と署名している包括的な技術協力取決めを改定し新たに「高温ガス炉技術分野」を追加しました。さらに、同年11月には、英国原子力規制局(ONR12 )との間で高温ガス炉の安全性に関する情報交換のための取決めに署名しました。これにより、開発と規制の両輪で英国との高温ガス炉開発の協力体制が強化されています。2022年9月には原子力機構、NNL及び英国企業から構成されるチームが英国の先進モジュール炉研究開発・実証プログラム13における予備調査実施事業者として採択されました。英国政府は脱炭素化に向けた原子力利用の最有力候補として高温ガス炉に着目しており、2030年代初頭までに高温ガス炉の実証につなげる予定としています。

原子力機構は、これらの国際協力を通じて、HTTRの建設及び運転で培った我が国の高温ガス炉技術の高度化と国際標準化を図り、国際競争力の強化を目指すとしています。

(4)高速炉に関する研究開発

高速の中性子を減速せずに利用する高速炉及びそのサイクル技術(高速炉サイクル技術)は、使用済燃料に含まれるプルトニウムを燃料として再利用する技術です。2022年12月に原子力関係閣僚会議が改訂した戦略ロードマップ14では、開発目標(表 8-4)が示されるとともに、2028年度頃までに実証炉の概念設計を実施するとしています。また、グリーン成長戦略では、「常陽」や「もんじゅ」の運転・保守経験で培われたデータ等を最大限活用し、国際連携を活用した高速炉開発を着実に推進するとしています。

NEXIPイニシアチブでは高速炉に関する研究開発も行われており、小型ナトリウム冷却金属燃料高速炉、軽水冷却高速炉、溶融塩炉など様々な炉型が経済産業省による開発支援を受けています。

表8-4 高速炉の開発目標(抜粋) 項目 開発目標 安全性・信頼性 ・東電福島第一原発事故の教訓を踏まえ、高い安全性を追求すること

・炉システムについては、今後の国際設計基準等で次世代炉に期待されるより高い安全性・信頼性を実現する設計上の工夫を施すこと経済性 ・基幹電源として利用するプラントは他の基幹電源と競合しうる経済性を有し、小型電源や多目的用途に利用する場合には市場ニーズに応じた経済性を有すること 環境負荷低減性 ・高レベル放射性廃棄物量減容・潜在的有害度低減のため、マイナーアクチノイドを分離・回収し、燃料として利用できるようにすること

・ライフサイクルでの環境影響が他電源と比して少ないこと資源有効利用性 ・軽水炉及び軽水炉のプルサーマル利用から高速炉へ円滑に移行できること

・エネルギー需給や資源の不確かさへの対処を始め、社会のニーズに合った増殖比に柔軟に対応可能であること核拡散抵抗性 ・核拡散抵抗性と核物質防護を担保できる高速炉サイクルとすること 柔軟性・その他市場性 ・ エネルギー供給システム全体の中で、再生可能エネルギーとの共存等を視野に、原子炉出力規模の選択肢や負荷追従能力等、必要な柔軟性に適切に対応できること (出典)原子力関係閣僚会議「戦略ロードマップ」(2022年)に基づき作成

① 高速実験炉原子炉施設(「常陽」)

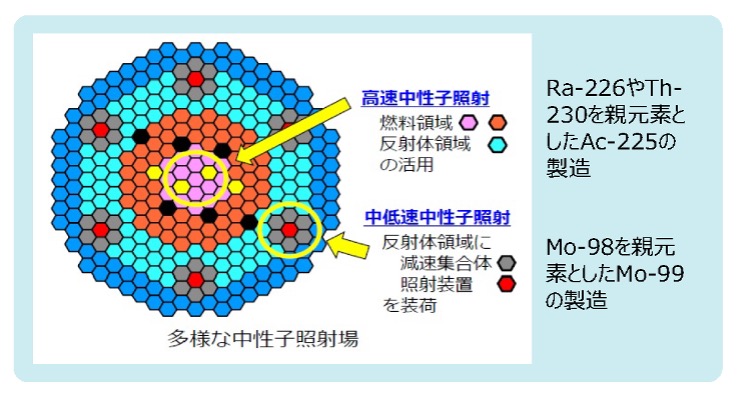

「常陽」は、我が国初の高速実験炉であり、高速炉の実用化のための技術開発(増殖特性の確認)や燃料・材料の開発に貢献しています。1977年の初臨界以来、累積運転時間約70,798時間、累積熱出力約62.4億kWh15に達しており、588体の運転用燃料、220体のブランケット燃料及び101体の試験燃料等を照射し、高速炉炉心での燃料集合体や燃料ピンの安全性と照射特性を明らかにしてきました。早期の運転再開を目指し、原子力機構は2017年3月に新規制基準への適合性審査に係る設置変更許可申請を行い、原子力規制委員会による審査が進められています。また、原子力機構は、「常陽」における医療用ラジオアイソトープ(RI)製造に向けた研究開発も行っています(図 8- 9)。

図8-9 常陽における医療用放射性同位体(RI)製造

(出典)内閣府原子力委員会 第5回医療用等ラジオアイソトープ製造・利用専門部会 資料2 文部科学省「試験研究炉を用いたRI製造の現状・課題及び今後の展望について」

② 高速炉開発に関する国際協力

高速炉の開発について、フランス及び米国との国際協力が進められています。フランスとの国際協力では、日仏両政府が2014年5月に、フランスの第4世代ナトリウム冷却高速炉実証炉(ASTRID16)計画及びナトリウム冷却炉の開発に関する一般取決めに署名し、日仏間の研究開発協力を開始しました。その後、フランスの方針見直しを踏まえ、2019年6月、日仏政府間で高速炉研究開発の枠組みについて新たな取決めに署名しました。また、同年12月には、原子力機構、三菱重工業株式会社、三菱FBRシステムズ株式会社、フランスの原子力・代替エネルギー庁(CEA17)及びフラマトム社の間で、ナトリウム冷却高速炉開発の協力に係る実施取決めに署名がなされました。同取決めの下で、シミュレーションや実験等の協力を行っています。

米国では、ナトリウム冷却高速炉である多目的試験炉(VTR18)の建設を検討中です。2019年6月に日米政府間でVTR計画への研究協力に関する覚書に署名し、安全に関する研究開発等の協力が進められています。また、2022年1月には、原子力機構、三菱重工業株式会社、三菱FBRシステムズ株式会社、米国テラパワー社との間で、ナトリウム冷却高速炉の開発に係る覚書に署名がなされました。

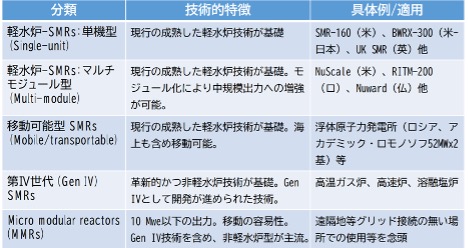

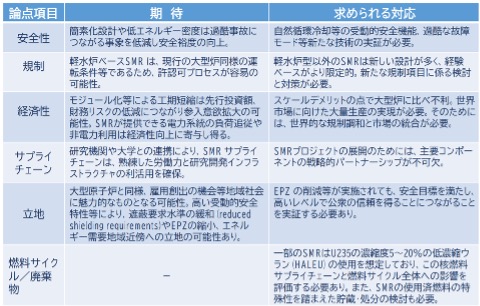

(5)小型モジュール炉(SMR)に関する研究開発

小型モジュール炉(SMR)は、現在のところ確定した定義はありませんが、IAEAの説明では、1モジュールあたり最大300MWeの電力を供給する先進的原子炉とされています。これはまた、工場で製造され、需要に応じて単一モジュールまたは複数ジュールとして発電所に設定できるよう設計される、とされています(表8-5)。

表 8-5 SMRの分類

(出典)原子力委員会「原子力利用に関する基本的考え方 参考資料」(2023年)

簡単に言うならば、規格化されたモジュールとして工場生産し、現地に運搬して組み上げることができる原子炉です。炉心が小さいため、固有の安全性や自然法則による安全機能(受動的安全)の概念を取り入れて、安全システムをシンプルにかつその信頼性向上を図れることや、工場でのモジュール生産による工期短縮により初期投資コストの削減を図れることが期待されています。

グリーン成長戦略では、海外の実証プロジェクトとの連携により、2030 年までに SMR技術の実証を目指すとしています。原子力委員会の「基本的考え方」では、SMRに対する期待を「表 8-6 SMRに対する期待と求められる対応」のとおりまとめています。

NEXIPイニシアチブでは、SMRに関する研究開発・技術開発も行われています。また、米国、英国、 カナダ等でSMRの実証プロジェクトが進められており(図 8-10)、その一部には 我が国の企業も参画しています。2023年1月には、西村経済産業大臣とグランホルム米国 DOE省長官が共同声明を発表しました。共同声明では、経済産業省と米国エネルギー省は、SMRを含む革新炉の開発・建設などの原子力協力の機会を各国内及び第三国において開拓する意向であるとしています。

表 8-6 SMRに対する期待と求められる対応

(出典)原子力委員会「原子力利用に関する基本的考え方 参考資料」(2023年)

図 8-10 SMRの概念図(米国NuScale社の例)

(出典)第13回原子力委員会資料第3号 資源エネルギー庁「原子力産業を巡る動向について」(2022年)に基づき作成

(6)核融合に関する研究開発

核融合エネルギーは、軽い原子核同士が融合してより重い原子核に変わる際(重水素、三重水素の融合反応の場合、ヘリウムと中性子が発生)、反応前後の質量の減少分がエネルギーとなって発生するものです。将来的かつ長期的な安定供給が期待されるエネルギー源として、量研、大学共同利用機関法人自然科学研究機構核融合科学研究所と大学等が相互に連携・協力して段階的に研究開発を推進しています。

グリーン成長戦略では、ITER計画等の国際連携を通じた核融合研究開発を着実に推進し、21世紀半ばまでに核融合エネルギー実用化の目処を得ることを目指すとされています。また、2021年8月には、文部科学省の核融合科学技術委員会が「核融合発電に向けた国際競争時代における我が国の取組方針」を取りまとめ、核融合発電の早期実現のために基幹技術の速やかな獲得に向けた研究開発を強化すべきであることや、人材育成や産学官の多様な機関間の協働の仕組み等の基盤整備が必要であること等を示しました。さらに、2022年9月には、「イノベーション政策強化推進のための有識者会議『核融合戦略』」が設置され、核融合戦略の策定に向けた議論がなされました。同年12月には、「核融合戦略中間的整理(案)」が取りまとめられました19。

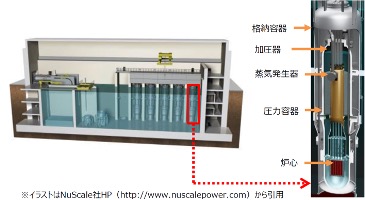

また、文部科学省は、国際約束に基づき、日本・欧州・米国などの7極35か国共同で「ITER(国際熱核融合実験炉)計画」を推進しており、サイトのあるフランス・サン=ポール=レ=デュランス市カダラッシュでは核融合実験炉ITERの建設作業が本格化しています(図 8-11)。我が国は、ITERの建設に当たり重要機器の製作を担っており、このうち超伝導トロイダル磁場コイルについては、我が国が製作を担当する最終号機(予備機を除く)が完成し、2023年2月に完成式典が行われました 。また、核融合発電に不可欠な、核融合炉から熱としてエネルギーを取り出す機器であるブランケットは、現在ITERで実施する試験に向けた設計活動が進んでおり、2022年10月には量研ブランケット工学試験棟(青森県六ヶ所村)に整備された試験装置の運用開始式典が行われました。

CreditⓒITER Organization

図8-11 ITERの概要

(出典)ITER ORGANIZATIONウェブサイト

また、「幅広いアプローチ(BA20)」活動は、ITER計画を補完・支援するとともに、核融合原型炉に必要な技術基盤を確立することを目的とした先進的研究開発プロジェクトであり、日欧協力により我が国で実施しています。我が国では量研が実施機関となっており、青森県六ヶ所村にある六ヶ所研究所では、核融合原型炉に必要な高強度材料の開発を行う施設の設計・要素技術開発のほか、核融合原型炉の概念設計及び研究開発並びにITERでの実験を遠隔で行うための施設の整備を進めています。さらに、茨城県那珂市にある那珂研究所では、先進超伝導トカマク装置JT-60SAを用いて、核融合原型炉建設に求められる安全性・経済性等のデータの取得や、ITERの運転や技術目標達成を支援・補完するための取組等を進めるため、運転開始に向けた準備を進めています。このような取組状況を踏まえ、2022年1月に核融合科学技術委員会が「核融合原型炉研究開発に関する第1回中間チェックアンドレビュー報告書」を取りまとめ、この段階までの目標の達成度について「おおむね順調に推移している」と評価しました。これを受け、2022 年度は核融合科学技術委員会及び原型炉開発総合戦略タスクフォースにおいて、核融合発電の実施時期等について検討が行われ、2025 年以降に予定されている第 2 回中間チェックアンドレビューの結果を踏まえて、引き続き、実施時期について検討を行うこととなりました。

加えて、IAEAや国際エネルギー機関(IEA21)の枠組みでの多国間協力、米国、欧州等との二国間協力も推進しています。これらの協力を通じて、ITERでの物理的課題の解決のために国際トカマク物理活動(ITPA22)で実施されている装置間比較実験へ参加するとともに、協力相手国の装置での実験に参加しています。

(7)研究開発に関するその他の多国間連携

① 第4世代原子力システムに関する国際フォーラム(GIF)

第4世代原子力システムに関する国際フォーラム(GIF23)は、「持続可能性」、「経済性」、「安全性・信頼性」及び「核拡散抵抗性・核物質防護」の開発目標の要件を満たす次世代の原子炉概念を選定し、その実証段階前までの研究開発を国際共同作業で進めるためのフォーラムとして2001年に設立されました。2023年3月末時点で、13か国(アルゼンチン、オーストラリア、ブラジル、カナダ、中国、フランス、日本、韓国、ロシア、南アフリカ、スイス、英国、米国)及び1機関(EU27か国の代表としてユーラトム)が参加しており、OECD/NEAが技術事務局を務めています24。2030年代以降に実用化が可能と考えられる6候補概念(ガス冷却高速炉、溶融塩炉、ナトリウム冷却高速炉(MOX燃料、金属燃料)、鉛冷却高速炉、超臨界圧水冷却炉、超高温ガス炉)を対象に、多国間協力で研究開発を推進するとともに、経済性、核拡散抵抗性・核物質防護及びリスク・安全性についての評価手法検討ワーキンググループで横断的な評価手法の整備を進めています。2022年4月にはガス冷却高速炉及び超臨界圧水冷却炉の核拡散抵抗性・核物質防護白書が、同年10月には超高温ガス炉の同白書が公開されました。

② 原子力革新2050(NI2050)イニシアチブ

原子力革新2050(NI252050)イニシアチブは、原子力エネルギーが低炭素エネルギーミックスにおいて重要な役割を果たすこと、新たな原子力技術を開発及び商用化するに当たりイノベーションが必要であることを踏まえ、OECD/NEAが2015年に開始した活動です。原子炉システム、燃料サイクル、廃棄物、廃止措置、発電以外への活用等、幅広い技術領域を対象にしており、2050年を念頭に置いた将来のロードマップを策定しています。

コラム ~IAEAカンファレンス 原子力施設の安全に関する話題/TIC~

2022年10月17日から21日まで、IAEA本部(ウィーン)で開催されたカンファレンス「2022 International Conference on Topical Issues in Nuclear Installation Safety: Strengthening Safety of Evolutionary and Innovative Reactor Designs (原子力施設の安全に関する話題(TIC)」のパネルディスカッションに、原子力委員会上坂充委員長が登壇し、IAEA幹部と意見交換を行いました。同カンファレンスは、原子力安全規制当局、プラント設計者及び運転者、技術支援組織、その他関係者が、関心のある加盟国及び他の国際機関から集まり、原子力施設の安全に関する現在の実践と課題について話し合うために1998年から定期的に開催されています。

- 第2章2-1(5)「地球温暖化対策と原子力」を参照。

- 第1章1-2(2)②「原子力安全研究」を参照。

- 第1章1-3(2)「過酷事故に関する原子力安全研究」を参照。

- High Temperature Engineering Test Reactor

- 制御棒による原子炉出力操作を行うことなく全ての冷却設備を停止し、冷却機能の喪失を模擬した試験。

- Iodine-sulfur

- Office for Nuclear Regulation

- 英国ビジネス・エネルギー・産業戦略省が、2030年代初頭に高温ガス炉を実証する目標に向けて、2022年に開始したプログラム。フェーズAとして予備調査を実施し、フェーズB以降は概念設計等が実施される計画。

- 第2章2-2(3)⑩「高速炉によるMOX燃料利用に関する方向性」を参照。

- 発電設備を有しないため電気出力はなく、熱出力のみ。

- Advanced Sodium Technological Reactor for Industrial Demonstration

- Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives

- Versatile Test Reactor

- 2023 年4 月 14 日の統合イノベーション戦略推進会議で「フュージョンエネルギー・イノベーション戦略」が決定された。

- Broader Approach

- International Energy Agency

- International Tokamak Physics Activity

- Generation IV International Forum

- ただし、アルゼンチンとブラジルは「第四世代の原子力システムの研究及び開発に関する国際協力のための枠組協定」に未署名。

- Nuclear Innovation

| < 前の項目に戻る | 目次に戻る | 次の項目に進む > |