第8章 原子力利用に向けたイノベーションの創出

8-1 研究開発に関する基本的考え方と関係機関の役割・連携

原子力エネルギーが、安定的な電力供給や2050年カーボンニュートラル実現に貢献するためにも、事故炉の廃炉や放射性廃棄物の処理・処分等の困難な課題を解決していくためにも、また、安全で豊かな生活及び生活環境を維持、向上していく上でも研究開発を推進することは重要です。

今般、原子力委員会が改定した「原子力利用に関する基本的考え方」では、基本目標として、「世界的に開発が進む革新炉や更なる安全性確保のための研究などエネルギー分野での研究開発を強化するほか、医療分野での放射線利用など、様々な分野での原子力イノベーションの創出を目指す。その際、科学的知見や技術の成熟度、社会ニーズに応じて、知の探究としての基礎研究から、近い将来の利用を念頭に置いた応用研究まで、効率的・効果的な実施を追求する。研究開発の実施に当たっては、原子力機構等の研究開発機関と民間企業や大学等との連携・協働をより一層強化していく。」としています。また、我が国全体の原子力利用の基盤と国際競争力の強化に資するためには、基礎的研究・応用の研究からニーズ対応型の研究開発まで、幅広い分野で成果を創出することが求められていると指摘しています。さらに、エネルギー利用を越えた様々な分野における原子力の多様な価値発現を通じて、新たな社会的課題に向き合い、その政策的要請・期待に応えていくことも求められると提言しています。今後の研究開発に当たっては、過去の研究開発プロジェクトの教訓をしっかりと踏まえたマネジメントを行うことの必要性も強調しています。

政府や研究開発機関は、東電福島第一原発事故の反省・教訓、原子力を取り巻く環境の変化、国際動向等を踏まえ、研究開発計画を策定・推進するとともに、適切なマネジメント体制の構築に向けた取組を行っています。また、科学的知見や知識の収集・体系化・共有により、知識基盤の構築を進めるため、原子力関係組織における分野横断的・組織横断的な連携・協働に向けた取組も進められています。

(1)研究開発に関する基本的考え方

「第6期科学技術・イノベーション基本計画」(2021年3月閣議決定)では、カーボンニュートラルの実現に向けて、多様なエネルギー源の活用等のための研究開発・実証等を推進するため、エネルギー基本計画等を踏まえ、原子力、核融合等に関する必要な研究開発や実証、国際協力を進めるとしています。文部科学省は、第6期科学技術・イノベーション基本計画等の下で文部科学省として行うべき研究及び開発の計画等について検討を行い、原子力科学技術分野や核融合科学技術分野を含む「分野別研究開発プラン」を2022年8月に取りまとめました(2022年11月最終改訂)。同プランでは、原子力発電所の廃炉やエネルギーの安定供給・原子力の安全性向上・先端科学技術の発展等を図るためのプログラム、及び原子力分野の研究・開発・利用の基盤整備を図るためのプログラムを計画しています。

第6次エネルギー基本計画では、「原子力については、引き続き、万が一の事故のリスクを下げていくため、過酷事故対策を含めた軽水炉の一層の安全性・信頼性・効率性の向上に資する技術の開発を進めると同時に、放射性廃棄物の有害度低減・減容化、資源の有効利用による資源循環性の向上、再生可能エネルギーとの共存、カーボンフリーな水素製造や熱利用といった多様な社会的要請に応えていく。」としています。2023年2月に改定された原子力委員会の「基本的考え方」では、重点的取組として、研究開発マネジメントの強化、原子力イノベーションと基礎研究の推進、研究開発機関や原子力事業者の連携・協働の推進、研究開発活動を支える基盤的施設・設備の強化が掲げられています(表8-1)。

表8-1 原子力利用に関する基本的考え方において示された重点的取組(概要) 研究開発マネジメントの強化 原子力機構等の研究開発機関は、自らの研究のほか、民間企業の活力発揮に資するなど成果を社会に還元する役割を担うことが重要。 今後の研究開発に当たっては、過去の研究開発プロジェクトの教訓をしっかりと踏まえたマネジメントを行うとともに、強力なリーダーシップ、戦略的な予算配分、立地地域との適切なコミュニケーションの下、開発を進めていくことが必要。 原子力イノベーションと 基礎研究の推進 革新炉の開発や非エネルギー分野での活用等、世界で進む原子力イノベーションの動きを踏まえつつ、国による強力かつ継続的な支援が重要。その際、基礎・基盤研究を重視するとともに、課題も含め個々の技術を継続的かつ客観的に比較・評価しつつ、利用から廃棄物処理・処分、核燃料サイクル等、事業化段階でのライフサイクル全体を見据えた包括的な開発・導入に向けた検討を行うことが、原子力イノベーションの実現に重要。 関係省庁連携の下で、デジタル技術の活用やものづくり現場のスキル習得等の産業界のニーズに応じた産学官の原子力人材育成体制を拡充していく必要がある。また、デジタルトランスフォーメーション(DX)の取組等、非原子力産業も参入できるような環境を整え、サプライチェーンの多様化を図るべき。 研究開発機関や原子力事業者の連携・協働の推進 新しい技術を市場に導入するのは主として原子力関係事業者である一方、技術創出に必要な新たな知識や価値を生み出すのは主として研究開発機関や大学であり、両者の連携や協働、人事交流等を深化させていくことが重要。 研究開発活動を支える基盤的施設・設備の強化 国や研究開発機関等は、新規設置も含め、ニーズに対応した基盤的施設・設備の構築・運営を図っていくべき。 (出典)原子力委員会「原子力利用に関する基本的考え方」(2023年)に基づき作成

第6次エネルギー基本計画及び「基本的考え方」等に基づいて策定された「今後の原子力政策の方向性と行動指針(案)1」 では、研究開発態勢の整備として、「官民のリソースを結集する態勢を構築するべく、ステークホルダーが共有できる将来見通しを確立し、具体的プロジェクトに沿った実効的な研究開発態勢を構築する」としています。

「技術開発・研究開発に対する考え方」(2018年6月原子力委員会決定)では、原子力エネルギーは、地球温暖化防止に貢献しつつ、安価で安定に電気を供給できる電源として役割を果たすことが期待できるとした上で、既設軽水炉の再稼働を進め、長期に安定、安全に利用できるように努力すること、また、新たな原子力技術については多様な選択肢と戦略的な柔軟性を維持しつつ、技術開発・研究開発の実施に際しては実用化される市場や投資環境を考慮することが重要であるとしています。このような考え方を踏まえ、政府、国立研究開発機関及び産業界の各ステークホルダーの果たすべき役割を示しています(表8-2)。

表8-2 技術開発・研究開発に対する考え方において示された関係機関の役割 政府の役割 政府は長期的なビジョンを示し、その基盤となる技術開発・研究開発のサポートをする役割を担うべきであり、新たな「補助スキーム」の構築が必要である。このスキームは、新たな炉型の研究開発との位置付けではなく、民間が技術開発・研究開発を経て原子力発電方式を決定・選択するための支援をするものと位置付ける必要がある。予算補助の在り方も技術の成熟度や利用目的等に応じて補助の割合を考えるべきである。 国立研究開発機関のあるべき役割 国立研究開発機関が行う研究開発とは、本来、知識基盤を整備するための取組であり、今後は一層、民間による技術開発・研究開発の努力を支援する役割が期待される。知識基盤を企業等関係者ともしっかり共有することによって、ニーズに対応した研究開発が可能になり、効率化がもたらされるだけでなく、イノベーションの基盤が構築でき、重層的な我が国の原子力の競争力強化につながると考えられる。 産業界のあるべき役割 産業界は、電力市場が自由化された中で国民の便益と負担を考え、安価な電力を安全かつ安定的に供給するという原点を考える必要がある。こうした視点から、今後何を研究開発し、どの技術を磨いていくべきかの判断を自ら真剣に行い、相応のコスト負担を担い、民間主導のイノベーションを達成すべきである。 (出典)原子力委員会「技術開発・研究開発に対する考え方」(2018年)に基づき作成

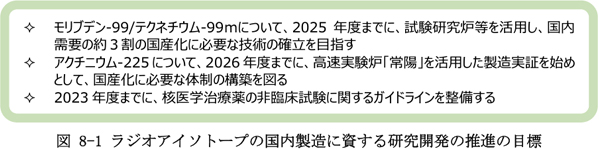

また、2021年11月から原子力委員会の下に設置された「医療用等ラジオアイソトープ製造・利用専門部会」では、医療用を始めとするRIの製造・利用推進に係る検討が進められ、2022年5月に制定されたアクションプラン2では、「ラジオアイソトープの国内製造に資する研究開発の推進」が取り組むべき事項の一つとして挙げられています。この中で三つの目標が示されています(図 8-1)。

(出典)原子力委員会「医療用等ラジオアイソトープ製造・利用推進アクションプラン」(2022年)

(2)原子力機構の在り方

原子力機構は、2019年10月に将来ビジョン「JAEA 2050 +」を公表し、原子力機構が将来にわたって社会に貢献し続けるために、2050年に向けて何を目指し、そのために何をすべきかを取りまとめました。2020年11月には「イノベーション創出戦略 改定版」を公表し、「JAEA 2050 +」に示した「新原子力3 」の実現に向けて、イノベーションを持続的に創出する組織に変革するための10年後の在るべき姿と、それを達成するために強化すべき取組の方針を提示しました。2021年10月には、イノベーション創出に向けた取組を強化するために「JAEAイノベーションハブ」を設置し、外部機関との連携や他分野との融合によるオープンイノベーションの取組等を推進しています。

原子力機構の中長期目標は、主務大臣である文部科学大臣、経済産業大臣、原子力規制委員会が定めることとされています。2021年度には第4期中長期目標期間(2022年4月1日から2029年3月31日まで)における中長期目標の策定に向けた検討が行われました。原子力委員会は2022年1月に第4期中長期目標の策定についての見解を公表し、カーボンニュートラルを目指す上でのイノベーションによる解決の最大限の追求、技術の継承や人材育成の観点も踏まえた高速炉研究開発の推進、放射性医薬品の実用化・展開のための原子力関連事業者や製薬企業等との連携の強化、東電福島第一原発の廃止措置等の早期実現や環境回復への貢献、に関して強い期待等を示しました。

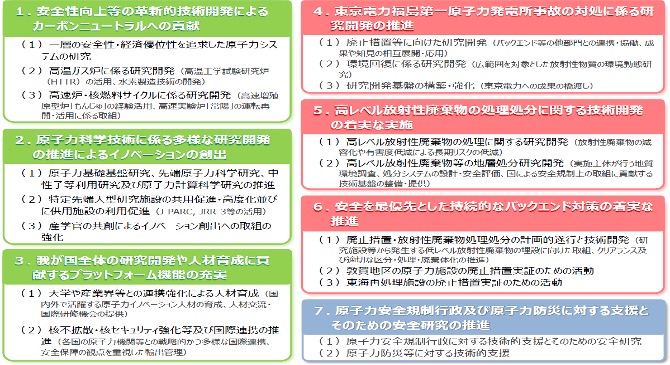

図 8-2 原子力機構の第4期中長期目標における

「研究開発の成果の最大化その他の業績の質の向上に関する事項」のポイント(出典)第12回科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会原子力科学技術委員会原子力研究開発・基盤・人材作業部会資料1 文部科学省「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 第4期中長期目標の概要」(2022年)

2022年2月には、研究開発の成果の最大化等に関する7項目の目標(図 8-2)を含む第4期中長期目標が決定され、同年3月には第4期中長期目標を達成するための計画が主務大臣の認可を受けました。また、「今後の原子力政策の方向性と行動指針(案)」では、基盤的研究開発・基盤インフラの整備及び人材育成等の取組強化における指針として、次世代革新炉の研究開発やそのための人材育成の基礎を構築していくため、原子力機構を中核とする基盤的研究開発や基盤インフラの整備における今後の課題を整理し、国内の開発環境を維持・向上させる措置を講じる、としています。この中で原子力機構は、産業界のニーズも踏まえ、大学の技術的知見を蓄積・活用するために「知の集約拠点」として貢献することが期待されています。

(3)原子力関係組織の連携による知識基盤の構築

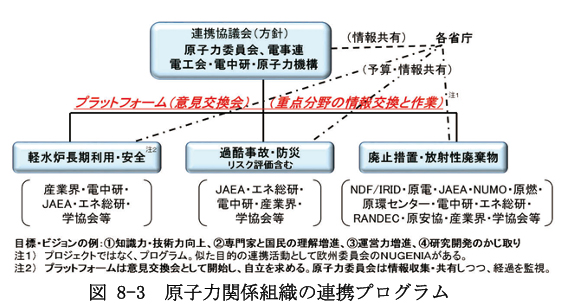

原子力利用に向けたイノベーションの創出において、新技術を市場に導入する事業者と、技術創出に必要な新たな知識や価値を生み出す研究開発機関や大学との連携や協働は重要です。しかし、我が国の原子力分野では分野横断的・組織横断的な連携が十分とはいえず、科学的知見や知識も組織ごとに存在していることが課題となっていました。このような状況を踏まえ、原子力委員会は、改定前の「基本的考え方」において、原子力関連機関がそれぞれの役割を互いに認識し尊重し合いながら情報交換や連携を行う場を構築し、科学的知見や知識の収集・体系化・共有により厚い知識基盤の構築を進めるべきであると指摘するとともに、2018年に「連携プラットフォーム」を立ち上げました。連携プラットフォームでは「軽水炉長期利用・安全」、「過酷事故・防災4」、「廃止措置・放射性廃棄物5」の三つのテーマについて、産業界と研究機関等の原子力関係機関による連携が進められています(図 8-3)。軽水炉長期利用・安全プラットフォームの下には、更に「燃料プラットフォーム」が設置されており、2020年度から2022年度までは、フェーズ2として、フェーズ1(2018年10月から2020年3月まで)で抽出した軽水炉燃料に関する研究開発課題について、国内外の研究開発状況の調査やロードマップの検討等を進めています。

(出典)第14 回原子力委員会資料第2-1 号 原子力委員会「『原子力利用の基本的考え方』のフォローアップ~原子力関係組織の連携・協働の立ち上げ~」(2018 年)に基づき作成

コラム ~非原子力分野の参画によるサプライチェーンの多様化~

原子力産業は、国内企業に技術が集積されており、年間2兆円規模の収益と5万人規模の雇用効果をもたらしています。技術導入の当初こそ海外からの輸入割合が高かったものの、1970年以降に営業運転を開始した原子力発電所の多くでは国産化率が90%を超えており、原子炉容器や炉内構造物、関連機器の製造からエンジニアリングまで幅広い範囲でサプライチェーンが構築されています。一方、東電福島第一原発事故以降は国内の新設プロジェクトが中断されるなど将来の事業見通しが立たなくなり、原子力事業から撤退する企業も出てきています。そのため、サプライチェーンの脆弱化が懸念されています。

国内のサプライチェーンを維持することは、経済安全保障の観点に加え、既設炉においては迅速かつ高品質なメンテナンスが継続的に受けられるという点で、新設においては安定した価格と納期で調達を行えるという点で重要です。また、革新炉の導入に当たっては新たなサプライチェーン構築も想定されます。そのためにも高い技術力を有するサプライチェーンが構築されていることが重要となります。米国や英国では脆弱化した自国サプライチェーンの支援策として、製造能力増強や研究開発に政府が投資しています。我が国においても、原子力発電所の安全運転や研究開発の基盤的インフラであるサプライチェーンの維持・強化に向けた検討が進められています。

その中で、一般産業品や3Dプリンタ、デジタル技術といった新技術の活用が注目されています。一般産業品の活用については、原子力産業では他産業よりも厳しい品質基準やトレーサビリティが要求されていることからこれまで進んできませんでした。一方で、原子力専用品だけでサプライチェーンを維持することは容易ではありません。なお、この一般産業品の活用は、米国では1980年代から検討され、欧州原子力産業協会も2020年に報告書を、2022年にはガイドラインを公表しています。

また、3Dプリンタによる代替品の製造・適用可能性の検証や、デジタル技術を用いた省人化や品質管理の支援も検討されています。これら一般産業品や新技術の活用について、デモンストレーションや試作を確実に行い、規格やガイドラインを整備して非原子力分野の企業・技術の参画を促進することでサプライチェーンが多様化し、安全運転や研究開発の基盤が整備されることが期待されます。

- 当該行動指針(案)は2023年4月28日に原子力関係閣僚会議にて決定された。

- 第7章7-1(1)「放射線利用に関する基本的考え方」を参照。

- JAEA 2050 +では、「新原子力」を、「東京電力福島第一原子力発電所事故の反省のうえに立って原子力安全の価値を再認識し、変わっていかなければならないと認識しています。そのために、わたしたちは、従来の原子力の取組を超えて、将来社会への貢献をめざしたこれからの新たな取組を、“新原子力”と称し」と説明しています。

- 第1章1-3(3)「過酷事故プラットフォーム」を参照。

- 第6章6-3(5)「廃止措置・放射性廃棄物連携プラットフォーム(仮称)」を参照。

| < 前の項目に戻る | 目次に戻る | 次の項目に進む > |