3-3 グローバル化の中での国内外の連携・協力の推進

我が国は、グローバル化の中での原子力の平和利用において、国内外での連携や協力を進め、東電福島第一原発事故の経験と教訓を世界と共有しつつ、国際社会における原子力の安全性強化に取り組んでいく必要があります。我が国は、途上国や先進国との間で二国間、多国間の協力を推進するとともに、国際機関の活動にも積極的に関与し、原子力の平和的利用の促進に取り組んでいます。

(1)国際機関への参加・協力

IAEAやOECD/NEAにおいては、原子力施設及び放射性廃棄物処分の安全性、原子力技術の開発や核燃料サイクルにおける経済性、技術面での検討等、技術的側面を中心に、これに政策的側面を併せた活動が行われています。

① IAEAを通じた我が国の国際協力

IAEAは、発電分野及び非発電分野(保健・医療、食糧・農業、環境・水資源管理、産業応用等)に係る原子力技術の平和的利用の促進に取り組んでいます。我が国は、拠出金を通じた支援のほか、専門家の派遣等を通じて人的、技術的、財政的な支援を行っています。

1) 拠出金を通じた支援

IAEAは、原子力の平和的利用促進の一環として、途上国を中心とするIAEA加盟国に対して、原子力技術に係る技術協力活動を実施しています。我が国は、同活動の主要な財源である技術協力基金(TCF37)の分担額の全額を1970年以降一貫して拠出し、IAEAの同活動を支援しています。

また、我が国は、原子力の平和的利用の促進に係るIAEAの活動を支援するため、2010年5月に開催された核兵器不拡散条約(NPT38)運用検討会議にて設立された平和的利用イニシアティブ(PUI39)を通じた支援も行っています。PUIに対しては、25か国及び欧州委員会(EC)が拠出を行っており、我が国も2022年度までに合計5,400万ユーロ以上(政府開発援助)を拠出しています。

IAEAのプロジェクトには国内の大学・研究機関、企業等が参画・協力しており、PUI拠出により国内組織とIAEAの連携を強化し、我が国の優れた人材・技術の国際展開も支援しています。我が国は2022年度にも、特に放射線治療施設が整備されていない国を対象として放射線によるがん治療の確立・拡大を支援するために、IAEA事務局長が立ち上げた「Rays of Hope」事業に対して、PUIを通じて100万ユーロを拠出しています。2) 原子力科学技術に関する研究、開発及び訓練のための地域協力協定(RCA)に係る協力

「原子力科学技術に関する研究、開発及び訓練のための地域協力協定」(RCA40)は、IAEAの活動の一環として、アジア・大洋州地域のIAEA加盟国を対象に、原子力科学技術分野での共同研究や技術協力を促進・調整することを目的として1972年に発効しました。基本的な枠組みは残しつつ一部を改正して2017年に発効した新協定の下では、2023年3月末時点で、我が国を含む22の締約国が、RCAの下で実施される農業、医療・健康、環境、工業分野の技術協力プロジェクトに参加しています。

我が国は、RCA総会、RCA政府代表者会合、ワーキンググループ会合等への出席を通じて、RCAの政策の決定に積極的に関与しているほか、我が国の専門家や研究機関、大学や病院の協力の下、各分野のプロジェクトに参画し、関連会合の開催や専門家派遣等を含む様々な協力を行っています。特に、放射線医療分野において長年主導的な役割を果たしており、アジア・大洋州地域のがん治療の発展に貢献しています。3) 原子力安全の向上に向けた協力

IAEAでは、加盟国の原子力安全の高度化に資するべく国際的な規格基準の検討・策定が行われており、我が国も、原子力施設、放射線防護、放射性廃棄物及び放射性物質の輸送に係るIAEA安全基準文書41の継続的な見直し活動に協力しています。

また、東電福島第一原発事故後、IAEAと我が国は事故対応と国際的な原子力安全強化のため緊密に協力しています。IAEAは、2013年に福島県内に原子力事故対応等のための緊急時対応援助ネットワーク(RANET42)の研修センター(CBC43)を指定しました。また、量研は2017年にCBCとして指定され、2020年11月にCBCとして再指定を受けました。CBCでは、国内及びIAEA加盟国の政府関係者等向けに、原子力緊急事態時の準備及び対応の強化を目的としたIAEAワークショップが1年に数回程度開催されています。

さらに、IAEAは2021年11月に、東電福島第一原発事故後10年の間に各国や国際機関が取った行動の教訓・経験を振り返り、今後の原子力安全の更なる強化に向けた道筋を確認することを目的として、原子力安全専門家会議をハイブリッド形式で開催しました。会議には我が国を始め各国から、規制当局を含む政府関係者、電力事業者、原子力専門家、有識者等が参加しました。

なお、我が国は、IAEAとの協力の下、東電福島第一原発の廃炉と敷地外の環境修復活動を進めており、ALPS処理水の取扱いについてIAEAは、安全性・規制面に関するレビューやモニタリングを行っています。ALPS処理水の取扱いを始めとする東電福島第一原発の廃炉におけるIAEAとの協力については、第6章6-1「東電福島第一原発の廃止措置」にまとめています。4) 原子力発電の導入に必要な人材育成の支援

IAEAは、原子力発電新規導入国・拡大国の国内基盤整備のための人材育成の支援を行っており、我が国はその取組に協力しています。その一環として、我が国側のホストを原子力人材育成ネットワークが務め、IAEAとの共催により、「IAEA原子力発電基盤整備訓練コース」や「Japan-IAEA原子力エネルギーマネジメントスクール(NEMS44)」等を開催しています。2022年には7月から8月にかけて、東京大学でNEMSが開催されました。NEMSの目的は、将来、各国のリーダーとなることが期待される若手人材に原子力に関連する幅広い課題について学ぶ機会を与えることであり、11名の外国人研修生と13名の日本人研修生が参加しました(図 3-6)。

図3-6 Japan-IAEA原子力エネルギーマネジメントスクールの開講式の様子

(出典)第37回原子力委員会資料第3号 東京大学 出町和之「Japan-IAEA原子力エネルギーマネジメントスクール開催報告」(2022年)

5) 革新的原子炉及び燃料サイクルに関する国際プロジェクト(INPRO)

革新的原子炉及び燃料サイクルに関する国際プロジェクト(INPRO45)は、エネルギー需要増加への対応の一環として、2000年にIAEAの呼び掛けにより発足したプロジェクトです。安全性、経済性、核拡散抵抗性等を高いレベルで実現し、原子力エネルギーの持続可能な発展を促進する革新的システムの整備のための国際協力を目的としています。2023年3月末時点で、我が国を含む43か国と1機関(EC)が参加しています。

② OECD/NEAを通じた原子力安全研究への参加

我が国は、OECD/NEAにおける様々な原子力安全研究等にも参加しています。また、原子力規制委員会は、2022年11月に、OECD/NEAとの共催により「東京電力福島第一原子力発電所事故後10年の規制活動に関する国際規制者会議-10年間の規制活動の総括と今後の展望」を東京で開催しています。この会議では、東電福島第一原発事故後の規制枠組みの変遷、信頼構築と透明性等四つのセッションと各セッションを取りまとめたセッションが行われました。

コラム ~IAEA総会~

IAEA総会は、毎年1回、各加盟国の閣僚級代表等が参加して開催されます。2022年9月に第66回総会が開催され、高市内閣府特命担当大臣が一般討論演説(ビデオ録画)を行い、以下の我が国の取組等について説明しました。なお、第66回総会には、我が国政府代表として、上坂原子力委員会委員長と引原在ウィーン日本政府代表部大使が出席しました。

- ・岸田総理によるNPT第10回運用検討会議における「ヒロシマ・アクション・プラン」の発表

- ・ロシアによるウクライナ侵略や原子力施設又はその付近でのロシアの軍事行為への非難と、ウクライナ原子力施設の安全等の確保に向けたIAEAの努力への評価

- ・原子力の平和利用(「Rays of Hope」事業への支援、東電福島第一原発の教訓を踏まえたIAEAとの協働)

- ・東電福島第一原発の廃炉に向けた取組(ALPS処理水の取扱い)

- ・保障措置の強化・効率化に向けたIAEAの取組の支持

- ・北朝鮮の核問題(北朝鮮に対する全ての大量破壊兵器、あらゆる射程の弾道ミサイル及び関連する計画の完全な、検証可能な、かつ、不可逆的な廃棄に向けた具体的な措置の要求)

- ・イランの核問題(核合意をめぐる取組への貢献等)

- ・ジェンダー平等の実現(マリー・キュリー奨学金事業への立ち上げ段階からの支援)

第66回IAEA総会で演説する高市内閣府特命担当大臣

(出典)外務省ウェブサイト

(2)二国間原子力協定及び二国間協力

① 二国間原子力協定に関する動向

我が国は、移転される原子力関連資機材等の平和利用及び核不拡散の確保等を目的として、二国間原子力協定を締結しています。2023年3月末時点で、我が国は、カナダ、オーストラリア、中国、米国、フランス、英国、欧州原子力共同体(以下「ユーラトム」という。)、カザフスタン、韓国、ベトナム、ヨルダン、ロシア、トルコ、UAE及びインドとの間で二国間原子力協定を締結しています。なお、我が国を含む主要国(米国、フランス、英国、中国、ロシア、インド)における、二国間原子力協定に関する最近の主な動向は表 3-2のとおりです。

表3-2 主要国における二国間の原子力協定等に関する最近の主な動向(過去3年間) 国名・地域名 動向 インド-EU 2020年7月 インドとユーラトムが原子力研究開発に関する協力協定に署名 米国-ポーランド 2020年10月 米国とポーランドが原子力開発に関する協力協定に署名 米国-ブルガリア 2020年10月 米国とブルガリアが原子力協力覚書に署名 ロシア-ブルンジ 2021年4月 ロシアとブルンジが原子力協力覚書に署名 米国-ガーナ 2021年7月 米国とガーナが原子力協力覚書に署名 日本-英国 2021年9月 日英原子力協定改正議定書が発効 米国-フィリピン 2022年3月 米国とフィリピンが戦略的原子力協力覚書に署名 米国-アルメニア 2022年5月 米国とアルメニアが原子力協力覚書に署名 (出典)各国関連機関発表に基づき作成

② 米国との協力

我が国と米国は、日米原子力協定を締結し様々な協力を行ってきています。同協定は2018年7月に当初の有効期間を満了しましたが、6か月前に日米いずれかが終了通告を行わない限り存続することとなっており、現在も効力を有しています46 。同協定は、我が国の原子力活動の基盤の一つをなすだけでなく、日米関係の観点からも極めて重要です。

また、2012年の日米首脳会談を受けて設立された「民生用原子力協力に関する日米二国間委員会」が定期的に開催されています。同委員会の下には、核セキュリティ、民生用原子力の研究開発、原子力安全及び規制関連、緊急事態管理、廃炉及び環境管理の5項目に関するワーキンググループが設置されています。

我が国と米国の原子力分野における協力に関して、2023年1月に西村経済産業大臣がグランホルムDOE長官と会談を行い、共同声明を発表しました。声明では、両国が次世代革新炉の開発・建設、既設炉の最大限活用、ウラン燃料を含む原子力燃料及び原子力部品の強靭なサプライチェーン構築等を進めていくことが表明されています。③ フランスとの協力

我が国とフランスは、原子力規制、核燃料サイクル、放射性廃棄物管理等の分野において、長年にわたり協力関係を構築してきました。2023年3月に「原子力エネルギーに関する日仏委員会」の第11回会合が開催され、両国の原子力エネルギー政策、高速炉・革新炉(特にSMR)、原子力安全協力、核セキュリティ、原子力事故の緊急事態対応、核燃料サイクル施設におけるバックエンド、最終処分、東電福島第一原発の廃炉の現状、ALPS処理水の海洋放出等について意見交換が行われました。

④ 英国との協力

2012年の日英首脳会談を受けて開始された「日英原子力年次対話」の第11回会合が、2022年11月に東京においてハイブリッド形式で開催され、原子力研究・開発、廃炉と環境回復、原子力政策、パブリック・コミュニケーション、原子力安全と規制に関する両国の取組について意見交換が行われました。また、原子力機構と英国国立原子力研究所(NNL47)は、高温ガス炉技術の実証で協力しています。2022年9月には、原子力機構が、NNLや英国企業と結成されたチームの一員として、英国政府による新型モジュール炉(AMR48)研究開発・実証プログラムへ参画することが発表されています。

⑤ その他

1) 文部科学省による放射線利用技術等国際交流(研究者育成事業・講師育成事業)

文部科学省は1985年から原子力分野での研究交流制度を実施しており、近隣アジア諸国の原子力研究者や技術者を我が国の研究機関や大学へ招へいし、放射線利用技術や原子力基盤技術等に関する研究、研修活動を実施しています。

また、講師育成事業では、アジア諸国から講師候補者を我が国に招へいし、専門家による講義や各種実験装置等を使用した実習、原子力関連施設への訪問等を通じて、母国において技術指導ができる原子力分野の講師を育成しています。加えて、講師育成研修の修了生が中心となり、母国で研修を運営し、講師を務めます。我が国から相手機関に専門家を派遣し、講義を行うとともに、各国の研修の自立化に向けたアドバイスを行っています(図 3-7)。2022年度は、3年ぶりに対面開催で研修等を実施しました。

図3-7 招へい者の研修の様子

(出典)原子力機構提供資料

2) 経済産業省による原子力発電導入支援に関する取組

経済産業省資源エネルギー庁は、原子力発電を新たに導入・拡大しようとする国に対し、我が国の原子力事故から得られた教訓等を共有する取組を行っています。2022年度はインドネシア、ポーランド、チェコ、ガーナ等の原子力発電導入国等について、オンライン形式のセミナー開催や我が国専門家等の派遣等を通じて、原子力発電導入に必要な法制度整備や人材育成等を中心とした基盤整備の支援を行いました。

3) 外務省による各国に対する非核化協力

旧ソ連時代に核兵器が配備されていたウクライナ、カザフスタン、ベラルーシの3か国は、独立後、非核兵器国としてIAEAの保障措置を受けることとなりました。しかし、技術的基盤を欠いていたため、我が国は3か国に対して国内計量管理制度確立支援や機材供与等の協力を実施し、非核化への取組を支援してきました。

4) 革新炉等の研究開発における協力

高温ガス炉や高速炉等の革新的な原子炉等に関する研究開発に当たっては、政府間や研究機関間で協力覚書等を作成し、取組を進めています49。

(3)多国間協力

① 国際原子力エネルギー協力フレームワーク(IFNEC)における協力

2010年に発足した国際原子力エネルギー協力フレームワーク(IFNEC50)は、原子力安全、核セキュリティ、核不拡散を確保しつつ、原子力の平和利用を促進するための互恵的なアプローチを目指し、参加国間の協力の場を提供することを目的としています。我が国も、原子力の平和利用の拡大に向けて、我が国の経験と知見を生かしながら各国と協力する方針を表明しています。

IFNECは、2022年3月末時点で、参加国34か国、オブザーバー国31か国、オブザーバー機関4機関で組織されています。各参加国、機関の閣僚級メンバーで構成される閣僚級会合、米国、アルゼンチン、中国、我が国、ケニア、ロシアの6か国の局長級メンバーにより構成され、活動を実施する主体である運営グループ、特定分野での活動を実施するワーキンググループの3階層で構成されており、我が国は運営グループの副議長を務めています51。② アジア原子力協力フォーラム(FNCA)における協力

地理的に我が国に近い近隣アジア諸国は、経済的にも我が国と密接な関わりがあり、農業・工業・医療・環境の各分野での放射線の利用、研究用原子炉(以下「研究炉」という。)の利用、原子力発電所建設や安全な運転体制の確立等、多くの課題を共有しています。

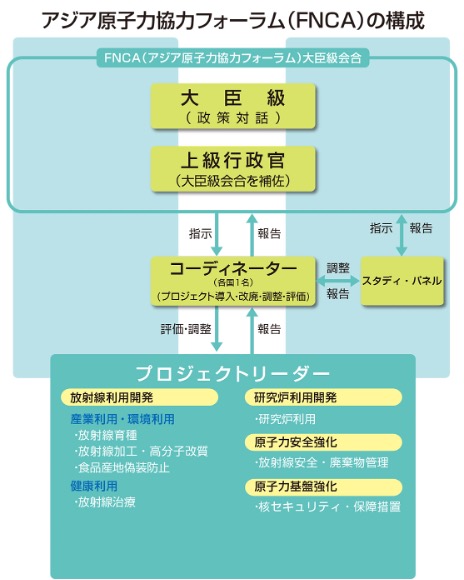

アジア原子力協力フォーラム(FNCA52)は、原子力技術の平和的で安全な利用を進め、社会・経済的発展を促進することを目的とした、我が国主導の地域協力枠組みで、日本、オーストラリア、バングラデシュ、中国、インドネシア、カザフスタン、韓国、マレーシア、モンゴル、フィリピン、タイ及びベトナムの12か国が参加しています(IAEAがオブザーバー参加)。毎年1回内閣府主催により、大臣級会合、スタディ・パネル、コーディネーター会合の3つの会合と、それらの準備会合である上級行政官会合を開催しています(図 3-8)。また、文部科学省が中心となって、放射線利用等の分野のプロジェクトを実施しています。

図3-8 FNCAの構成

(出典)FNCAウェブサイト

1) 大臣級会合

大臣級会合では、FNCA参加国の原子力科学担当の大臣級代表が、原子力技術の平和利用に関する地域協力推進を目的として政策対話を行っています。

2022年10月には、第23回FNCA大臣級会合がモンゴル・ウランバートルにおいてハイブリッド形式で開催されました(図 3-9)。同会合では、「アジアにおける放射線がん治療の強化」を主題とした政策対話(円卓会議)が行われ、新型コロナウイルスにより停滞を余儀なくされているFNCAプロジェクト活動の正常化への努力、放射線がん治療の普及・強化に向けた加盟国間、国際機関との協力等に言及した共同コミュニケが採択されました。

図3-9 第23回FNCA大臣級会合の様子

(出典)FNCAウェブサイト

2) スタディ・パネル

FNCAは従来、放射線利用等の非発電分野での協力が主でしたが、参加国におけるエネルギー安定供給及び地球温暖化防止の意識の高まりを受け、原子力発電の役割や原子力発電の導入に伴う課題等を討議する場として、スタディ・パネルを開催しています。2022年3月にオンラインで開催されたスタディ・パネルでは、「原子力科学・技術に対する国民信頼の構築」をテーマとして、各国からの発表や議論が行われました。

3) コーディネーター会合

FNCAの協力活動に関する参加国相互の連絡調整を行い、協力プロジェクト等の実施状況評価や計画討議等を行う場として、コーディネーター会合を年1回開催しています。

2022年6月には第22回コーディネーター会合が開催され、各プロジェクトの活動報告や、今後の活動についての討議が行われました。4) プロジェクト

FNCAでは、4分野で7件のプロジェクトが実施されています。プロジェクトごとに、通常年1回のワークショップ等が開催されており、それぞれの国の進捗状況と成果が発表・討議され、次期実施計画が策定されます。2022年度は、ハイブリッド形式でワークショップ等を開催しました。

③ 東南アジア諸国連合(ASEAN)、ASEAN+3、東アジア首脳会議(EAS)における協力

アジアの新興国の中には原子力発電の新規導入を検討している国もあり、東南アジア諸国連合(ASEAN53)、ASEAN+3(日中韓)及び東アジアサミット(EAS54:ASEAN+8(日中韓、オーストラリア、インド、ニュージーランド、ロシア、米国))の枠組みにおける原子力協力に我が国も貢献しています。

2022年9月には、ASEAN+3及びEASのエネルギー大臣会合がオンラインで開催され、我が国からは里見経済産業大臣政務官が参加しました(図 3-10)。EASエネルギー大臣会合では、原子力を含む様々な代替的かつ新興的な低炭素技術・システムの利用を通じて、現実的なエネルギー転換を実現することの重要性が認識されました。

図3-10 ASEAN+3エネルギー大臣会合において発言する里見経済産業大臣政務官

(出典)経済産業省「ASEAN+3及び東アジアサミットのエネルギー大臣会合が開催されました」(2022年)

④ アジア原子力安全ネットワーク(ANSN)における協力

アジア原子力安全ネットワーク(ANSN55)は2002年に開始したIAEAの活動の一つで、東南アジア・太平洋・極東諸国地域における原子力安全基盤の整備を促進し、原子力安全パフォーマンスを向上させ、地域における原子力の安全を確保することを目的としています。ANSNには日本、バングラデシュ、中国、インドネシア、カザフスタン、韓国、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ及びベトナムが加盟しているほか、準加盟国としてパキスタン、協力国としてオーストラリア、フランス、ドイツ、米国が参加しています。我が国は設立当初から活動資金を拠出し、積極的に活動を支援しています。

- Technical Cooperation Fund

- Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons

- Peaceful Uses Initiative

- Regional Cooperative Agreement for Research, Development and Training Related to Nuclear Science and Technology

- 安全原則(Safety Fundamentals)、安全要件(Safety Requirements)、安全指針(Safety Guides)の3段階の階層構造。各国の上級政府職員で構成される安全基準委員会で承認を経て策定。2023 年3 月末時点で、約130 件の安全基準文書が策定済み。

- Response and Assistance Network(2000 年にIAEA 事務局により設立された、原子力事故又は放射線緊 急事態発生時の国際的な支援の枠組み。2023 年2 月時点の参加国は、我が国を含む41 か国。)

- Capacity Building Centre

- Nuclear Energy Management School

- International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles

- (日米原子力協定第16条1及び2)

1 (略)この協定は、三十年間効力を有するものとし、その後は、2の規定に従って終了する時まで効力を存続する。

2 いずれの一方の当事国政府も、六箇月前に他方の当事国政府に対して文書による通告を与えることにより、最初の三十年の期間の終わりに又はその後いつでもこの協定を終了させることができる。- National Nuclear Laboratory

- Advanced Modular Reactor

- 第8 章8-2「研究開発・イノベーションの推進」を参照。

- International Framework for Nuclear Energy Cooperation

- 参加国34 か国、6 か国の局長級メンバーのうち、ロシアは2022 年5 月6 日から参加停止。

- Forum for Nuclear Cooperation in Asia

- Association of Southeast Asian Nations

- East Asia Summit

- Asian Nuclear Safety Network

| < 前の項目に戻る | 目次に戻る | 次の項目に進む > |