1-2 ゼロリスクはないとの認識の下での安全性向上

東電福島第一原発事故の教訓を踏まえ、国内外において原子力安全対策の強化が図られています。我が国では、原子力行政体制の見直しが行われ、新規制基準や新たな検査制度の導入が進められてきています。また、従来の日本的組織や国民性の弱点を克服した安全文化醸成の取組や、事業者等による自主的な安全性向上の取組も行われています。

一方で、あらゆる科学技術はリスクとベネフィットの両面を有し、ゼロリスクはあり得ません。原子力についても、常に事故は起きる可能性があるとの認識の下、原子力固有のリスクを認め、どこまで安全対策を講じてもリスクが残存するとの認識を持ち続けつつも、リスクを除去・低減する取組を継続していくことが重要です。

(1)原子力安全対策に関する基本的枠組み

① 国際的な動向

東電福島第一原発事故は国際社会に大きな影響を与えました。事故を受けて、国際機関や諸外国においては、原子力安全を強化するための取組が進められています。

IAEAでは2011年9月に「原子力安全に関するIAEA行動計画」が策定され、IAEA加盟国はこの行動計画に従って自国の原子力安全の枠組みを強化するための様々な取組を実施しています。また、IAEAにおいて策定される原子力利用に係る安全基準文書(安全原則、安全要件、安全指針)のうち、ほとんどの安全要件が東電福島第一原発事故の教訓を踏まえて改訂されました。2021年11月には、東電福島第一原発事故後10年の間に各国及び国際機関がとった行動の教訓と経験を振り返り、今後の原子力安全の更なる強化に向けた道筋を確認することを目的として、原子力安全専門家会議が開催されました。

OECD/NEAは、各国の規制機関が今後取り組むべき優先度の高い事項を示しています。特に、原子力の安全確保においては、人的・組織的要素や安全文化の醸成が重要であるとし、OECD/NEA加盟国による継続的な安全性向上の取組を支援しています。

米国や欧州諸国においても、事故の教訓を踏まえ、より一層の安全性向上に向けた追加の安全対策の検討や導入を進めています。例えば米国では、事故直後に米国原子力規制委員会(NRC39 )に設置された短期タスクフォースの勧告に基づき、規制の見直しや電気事業者に対する安全性強化措置の要請を進めています。EUでは、事故直後に域内の原子力発電所に対してストレステスト(耐性検査)を行うとともに、原子力安全に関するEU指令が2014年7月に改定され、EU全体での原子力安全規制に関する規則が強化されました。② 国や事業者等の役割

1) 国の役割

IAEAの安全原則40 では、政府の役割について「独立した規制機関を含む安全のための効果的な法令上及び行政上の枠組みが定められ、維持されなければならない」とされています。

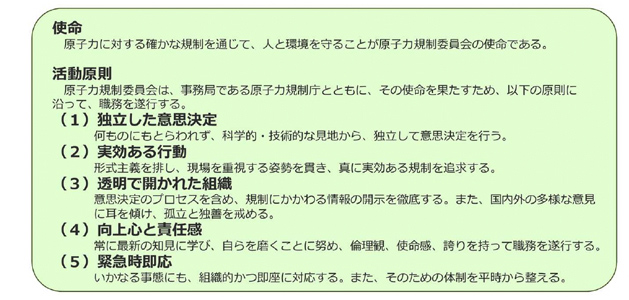

我が国では、東電福島第一原発事故の反省を踏まえて原子力行政体制が見直され、2012年6月に原子力規制委員会が発足しました。原子力規制委員会は、図 1-12に示す五つの活動原則を掲げ、情報公開を徹底し、意思決定プロセスの透明性や中立性の確保を図っています。

また、原子力規制委員会は、「透明で開かれた組織」の活動原則に沿って、外部とのコミュニケーションにも取り組んでおり、規制活動の状況や改善等に関して原子力事業者や地元関係者等との意見交換41 を行っています。また、IAEA及びOECD/NEA等の国際機関や諸外国の原子力規制機関との連携・協力を通じ、我が国の知見、経験を国際社会と共有することに努めています。

図1-12 原子力規制委員会の組織理念

(出典)原子力規制委員会「原子力規制委員会5年間の主な取組」(2018年)

2) 原子力事業者等の役割

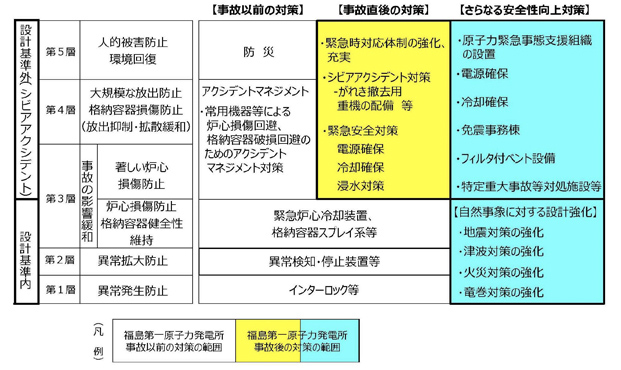

IAEAの安全原則では、「安全のための一義的な責任は、放射線リスクを生じる施設と活動に責任を負う個人又は組織が負わなければならない」と規定し、安全確保の一義的な責任は原子力事業者等にあるとしています。また、事故を防止し、その影響を緩和するための第一の手段は「深層防護42」であるとしています。我が国の新規制基準(後述)においても、この深層防護を基本とし、また、徹底したものとなっています。

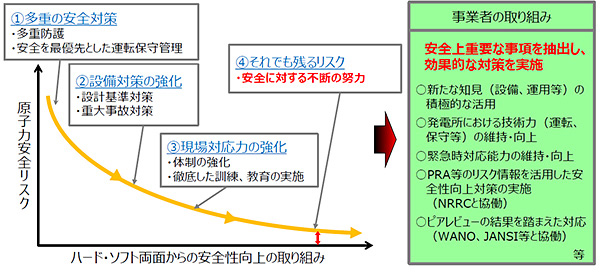

原子力事業者等は、新規制基準に基づき安全確保のために各防護レベルで様々な措置を講じています(図 1-13)。また、新規制基準に対応するだけでなく、最新の知見を踏まえつつ、安全性向上に資する措置を自ら講じる責務を有しています43。

図1-13 設計によるリスク低減具体的施策

(出典)総合資源エネルギー調査会自主的安全性向上・技術・人材WG第21回会合資料, 電気事業連合会 「原子力の自主的安全性向上に向けたこれまでの取り組みと今後の対応について」(2018年)を基に作成

③ 原子力安全規制に関する法的枠組みと規制の実施

1) 新規制基準の導入

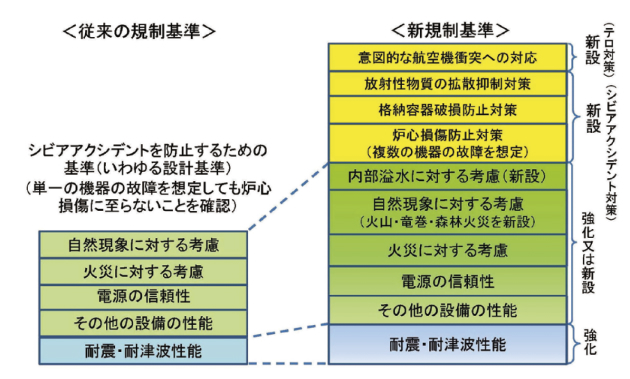

「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(昭和32年法律第166号。以下「原子炉等規制法」という。)は、2012年の改正により、その目的に国民の健康の保護や環境の保全等が追加されました。また、原子力安全規制の強化のため、既に許可を得た原子力施設に対しても最新の規制基準への適合を義務付ける「バックフィット制度」の導入や、運転可能期間を40年とし、認可を受けた場合は1回に限り最大20年延長できる「運転期間延長認可制度」の導入等が新たに規定されました。

この改正を受け、2013年7月に実用発電用原子炉施設の新規制基準が、同年12月に核燃料施設等の新規制基準が、それぞれ施行されました。新規制基準では、地震や津波等の自然災害や火災等への対策を強化するとともに、万が一重大事故やテロリズムが発生した場合に対処するための規定が新設されました(図 1-14)。テロリズムによって原子炉を冷却する機能が喪失し、炉心が著しく損傷した場合に備えて設置が義務付けられた特定重大事故等対処施設44については、2019年10月の審査基準改正により、テロリズム以外による重大事故等発生時にも対処できるように体制を整備することが求められるようになりました。

図1-14 従来の規制基準と新規制基準との比較

(出典)原子力規制委員会「実用発電用原子炉に係る新規制基準について-概要-」(2013 年)

2) 新たな検査制度「原子力規制検査」の導入

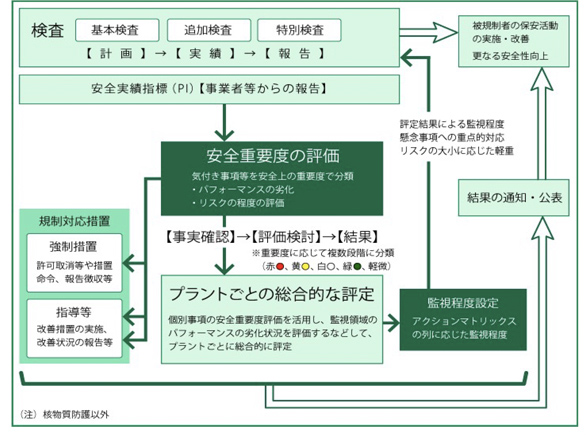

原子力規制委員会は、2020年4月から、新たな検査制度である原子力規制検査の運用を開始しました。従来の検査制度では、事業者が安全確保に一義的責任を負うことが不明確であること、事業者全ての安全活動に目が行き届いていないこと、安全上重要なものに焦点を当てにくい体系となっていること、事業者の視点に影響された検査になる可能性が高いこと等が問題点として挙げられていました。これらの課題を踏まえた見直しにより、原子力規制検査は、「いつでも」「どこでも」「何にでも」原子力規制委員会のチェックが行き届く検査の実施により、安全確保の視点から事業者の取組状況を評定することを通じて、事業者が自ら安全確保の水準を向上する取組を促進するという特徴を有しており、リスク情報の活用等を取り入れた体系となっています。

原子力規制検査では、原子力規制庁による検査、事業者からの安全実績指標の報告、重要度の評価、総合的な評定が行われます(図1-15)。重要度の評価では、事業者の安全活動の劣化状態を評価し、重要度に応じて複数段階に分類します。総合的な評定では、5段階の対応区分への設定が行われ、監視程度の設定により原子力規制検査等に反映されます。

図1-15 原子力規制検査の監視業務の概略フロー

(出典)原子力規制庁「原子力規制検査の概要」

3) 原子炉等規制法等に基づく規制の実施

イ) 実用発電用原子炉施設における新規制基準への適合

実用発電用原子炉施設については、原子力規制委員会が、原子炉等規制法に基づき、設計・建設段階、運転段階の各段階の規制を行っています。設計・建設段階では、原子炉設置(変更)許可、設計及び工事の計画の認可、保安規定(変更)認可の審査等を行います。運転段階では、定期的な原子力規制検査等を通じて、事業者の安全活動におけるパフォーマンスを監視します。新規制基準への適合性審査の結果、2023年3月末時点で17基が設置変更許可を受けており、そのうち10基が再稼働しています45。

また、2023年以降に運転期間が40年以上となる再稼働炉について、九州電力は、2022年10月に原子力規制委員会に川内原子力発電所1号機及び2号機の運転期間延長認可申請を行いました。関西電力は、同年11月に高浜発電所3号機及び4号機について劣化状況評価を実施した結果を踏まえて運転期間延長認可申請を行うことを決定しています46。

発電用原子炉設置者は、原子炉等規制法に基づき、定期的に施設の安全性の向上のための評価(以下「安全性向上評価」という。)を行い、その結果を原子力規制委員会に届け出ることが義務付けられています。2022年度には、九州電力株式会社(以下「九州電力」という。)川内原子力発電所1号機、四国電力株式会社(以下「四国電力」という。)伊方発電所3号機、九州電力川内原子力発電所2号機、玄海原子力発電所4号機、関西電力株式会社(以下「関西電力」という。)大飯発電所4号機、高浜発電所3号機及び美浜発電所3号機の安全性向上評価の届出がありました。

さらに、特定重大事故等対処施設については、2022年度に、関西電力美浜発電所3号機、大飯発電所3号機及び4号機、九州電力玄海原子力発電所3号機及び4号機で運用が開始され、再稼働中の全ての原子炉で運用されています。また、同年8月には東京電力柏崎刈羽原子力発電所6号機及び7号機で、特定重大事故等対処施設に係る設置変更が許可されました。ロ) 核燃料施設等における新規制基準への適合

原子炉等規制法に基づき、製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設、使用施設等に対する規制が行われています。これらの施設は、取り扱う核燃料物質の形態や施設の構造が多種多様であることから、それぞれの特徴を踏まえた基準を策定する方針が採られています。これらの施設についても新規制基準への適合性審査が進められています。

ハ) 原子力規制検査の実施

2022年度に行われた原子力規制検査では、検査対象となった実用発電用原子炉及び核燃料施設等のうち、東京電力柏崎刈羽原子力発電所を除く施設については、事業者の自律的な改善が見込める状態である「第1区分」(表 1-6)と評価されました。

東京電力柏崎刈羽原子力発電所に関しては、2020年度の原子力規制検査において、IDカード不正使用事案が重要度「白」(表1-5)、核物質防護設備の機能一部喪失事案が「赤」(表1-5)と評価されました。これらの個別事案の重要度評価の結果を踏まえ、原子力規制委員会は2021年3月に、東京電力柏崎刈羽原子力発電所の原子力規制東京電力柏崎刈羽原子力発電所に関しては、2020年度の原子力規制検査において、IDカード不正使用事案が重要度「白」(表 1-5)、核物質防護設備の機能一部喪失事案が「赤」(表 1-5)と評価されました。これらの個別事案の重要度評価の結果を踏まえ、原子力規制委員会は2021年3月に、東京電力柏崎刈羽原子力発電所の原子力規制検査に係る対応区分を「第4区分」(表 1-6)に変更し、追加検査を行うことを決定しました。同年4月には、東京電力に対し、対応区分が「第1区分」となるまで柏崎刈羽原子力発電所における特定核燃料物質の移動を禁止する是正措置命令を発出しました。追加検査は、同年4月から9月にかけてフェーズⅠが実施された後、東京電力が提出した改善措置報告書の精査を経て、同年10月には、フェーズⅡへと移行しました。原子力規制委員会は、2022年9月にはフェーズⅡの追加検査における3つの確認方針(強固な核物質防護の実現、自律的に改善する仕組の定着、改善措置を一過性のものとしない仕組の構築)とそれに基づく確認項目、確認の視点、確認内容及び検査の対象を整理しました。2023年3月時点では追加検査を実施しており、確認内容に記載された事項が実現されているかどうかを具体的に確認しています。

表1-5 実用発電用原子炉施設の検査指摘事項に対する重要度の分類 重要度 検査指摘事項の重要度及び安全実績指標の活動実績に応じた分類 緑 機能又は性能への影響があるが限定的かつ極めて小さなものであり、事業者の改善措置活動により改善が見込める水準 白 機能又は性能への影響があり、安全裕度の低下は小さいものの、規制関与の下で改善を図るべき水準 黄 機能又は性能への影響があり、安全裕度の低下が大きい水準 赤 機能又は性能への影響が大きい水準 (出典)原子力規制庁「用語説明集」に基づき作成

表1-6 実用発電用原子炉施設及び核燃料施設等の追加検査対応区分の分類 対応区分 施設の状態 第1区分 各監視領域における活動目的は満足しており、事業者の自律的な改善が見込める状態 第2区分 各監視領域における活動目的は満足しているが、事業者が行う安全活動に軽微な劣化がある状態 第3区分 各監視領域における活動目的は満足しているが、事業者が行う安全活動に中程度の劣化がある状態 第4区分 各監視領域における活動目的は満足しているが、事業者が行う安全活動に長期間にわたる又は重大な劣化がある状態 第5区分 監視領域における活動目的を満足していないため、プラントの運転が許容されない状態 (出典)原子力規制庁「用語説明集」に基づき作成

日本原子力発電株式会社(以下「日本原子力発電」という。)敦賀発電所に関しては、同発電所2号機の新規制基準適合性審査においてボーリング柱状図データの書換えが発覚したため、2020年10月に、同社の品質管理について審査とは別に原子力規制検査で確認する方針が示されました。原子力規制委員会は2021年8月に、原子力規制検査によって同社のトレーサビリティが確保される業務プロセス等の構築が確認されるまでの間は、審査会合を実施しないこととしました。これを受けて、原子力規制庁は複数回にわたる検査を実施し、2022年10月に原子力規制委員会に検査結果を報告しました。検査の結果、調査データのトレーサビリティの確保や評価結果の判断根拠の明確化に関する業務プロセスの構築がなされるとともに、現時点で確認した範囲においては品質を確保する取組がなされているものと判断されました。敦賀発電所2号機の新規制基準適合性審査会合は、2022年12月から再開されています47。

(2)原子力安全対策に関する継続的な取組

① 原子力安全規制の継続的な改善

原子力規制委員会は、国内外における最新の技術的知見や動向を考慮し、規制の継続的な改善に取り組んでいます。

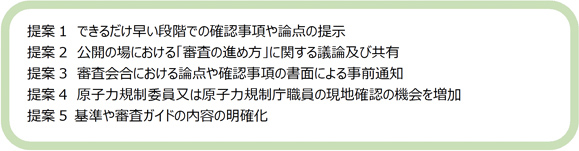

原子力規制委員会は、実用発電用原子炉について、2022年4月から9月にかけて実施された原子力事業者経営層との意見交換の結果を踏まえて、2022年9月に審査の進め方を見直しました(図 1-16)。具体的には、できる限り手戻りがなくなるよう、事業者の対応方針を確認するための審査会合を頻度高く開催すること、原子力規制庁からの指摘が申請者に正確に理解されていることを確認する場を設け、必要に応じ文書化を行うこと等の取組を行うこととしており、原子力規制庁はこの方針に従って審査を進めています。

原子力規制検査の運用に関しては、確認された課題や検査の実施状況等を踏まえた改善策等を検討するため、「検査制度に関する意見交換会合」が実施されています。2022年度は3回開催され、原子力規制検査の実施状況や運用の改善、ガイド類の見直し、核燃料施設等の重要度評価手法等について、外部有識者や事業者等を交えた幅広い意見交換が行われました。

図1-16 電力会社経営層との意見交換において、事業者から示された提案

(出典)第37 回原子力規制委員会資料「電力会社経営層との意見交換を踏まえた新規制基準適合性に係る審査の進め方」 (2022 年)に基づき作成

また、原子力規制委員会における規制基準の継続的改善の一環として、東電福島第一原発 事故の分析から得られた知見の規制への取り入れが行われています。2021 年3 月の中間取りまとめまでに得られた知見の規制への取り入れについては、水素防護、ベント機能、減圧機能の3 つに分類した上で検討が進められています(表 1-7)。このうち、水素防護に関する知見については、同年12 月、2022 年5 月、8 月に検討状況の中間報告が行われました。その後、原子炉格納容器ベントの沸騰水型軽水炉(BWR48)における原子炉建屋の水素防護対策としての位置付けを明確化するため、2023 年2 月に「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」等が改正されました。またこれに先立ち、2022 年12 月の「第3回東京電力福島第一原子力発電所事故に関する知見の規制への取り入れに関する作業チーム事業者意見聴取会合」において、原子力エネルギー協議会49(ATENA50)より原子炉建屋の水素防護対策に係るアクションプランが提示されています。

表 1-7 「東京電力福島第一原子力発電所事故の調査・分析に係る中間取りまとめ」

から得られた知見等の分類表分類 得られた知見等 水素防護 ・水素爆発時の映像及び損傷状況から、原子炉建屋の破損の主要因は、原子炉建屋内に滞留した水素の爆燃(水素濃度8%程度)によって生じた圧力によることを示唆している。 ・3 号機のベント成功回数は2 回。このベントによって4 号機原子炉建屋内に水素が流入し、40 時間にわたって水素が滞留した後、爆発に至った。 ベント機能 ・耐圧強化ベントラインの非常用ガス処理系配管への接続により、自号機非常用ガス処理系及び原子炉建屋内へのベントガスの逆流、汚染及び水素流入による原子炉建屋の破損リスクの拡大が生じた。 ・1/2 号機共用排気筒の内部に排気筒頂部までの排気配管がなく、排気筒内にベントガスが滞留、排気筒下部の高い汚染の原因となった。 ・サプレッションチェンバ・スクラビング注3 において、炉心溶融後のベント時には真空破壊弁の故障によりドライウェル注4 中の気体がスクラビングを経由せずに原子炉格納容器外に放出される可能性がある。 減圧機能 ・主蒸気逃がし安全弁の逃がし弁機能の不安定動作(中途開閉状態の継続と開信号解除の不成立)が確認された。 ・主蒸気逃がし安全弁の安全弁機能の作動開始圧力の低下が確認された。 ・自動減圧系が設計意図と異なる条件の成立(サプレッションチェンバ圧力の上昇による低圧注水系ポンプの背圧上昇を誤検知すること)で作動したことにより原子炉格納容器圧力がラプチャーディスクの破壊圧力に達し、ベントが成立した。 (注1)原子炉格納容器内の圧力を降下させるため内部の気体の排出(ベント)に使用する放出口までの配管

(注2)原子炉格納容器内の圧力が設定値以上に上昇した際に圧力差によりラプチャーディスクが破壊され内部の気体を排出して圧力を下げる

(注3)サプレッションチェンバ(圧力抑制室)保有水中に原子炉格納容器内発生蒸気を吐出して凝縮させるが、その際、水中にエアロゾル状やガス状の放射性物質が捕獲される

(注4)原子炉格納容器のうち原子炉圧力容器等を格納する部分であってサプレッションチェンバ以外の部分

(出典)第25 回原子力規制委員会資料7-1「第48 回技術情報検討会の結果概要」(2021 年)に基づき作成

② 原子力安全研究

原子力規制委員会では、「原子力規制委員会における安全研究の基本方針」(2016 年7 月原子力規制委員会決定、2019 年5 月改正)に基づき、「今後推進すべき安全研究の分野及びその実施方針」を原則として毎年度策定し、安全研究を実施しています。2022 年7 月に策定した同実施方針では、横断的原子力安全、原子炉施設、核燃料サイクル・廃棄物、原子力災害対策・放射線防護等、技術基盤の構築・維持の五つのカテゴリーについて、今後推進すべき安全研究の分野(表 1-8)を選定し、2023 年度以降の安全研究プロジェクトの概要を示しています。また、国際的な認識の共有や限られた試験施設を活用した試験データの取得及び最新知見の取得の観点から、IAEA やOECD/NEA 等の国際機関、米国のNRC やフランスの放射線防護原子力安全研究所(IRSN51)等の諸外国の規制関係機関との連携を積極的に推進し、安全研究の国際動向や我が国の課題との共通性等を踏まえた上で、共同研究に積極的に参加しています。

経済産業省では、「軽水炉安全技術・人材ロードマップ」(2015 年6 月自主的安全性向上・技術・人材ワーキンググループ決定、2017 年3 月改訂)において優先度が高いとされた課題の解決等に向けて、「原子力の安全性向上に資する技術開発事業」を推進しています。

文部科学省では、「原子力システム研究開発事業」において、原子力分野の基盤技術開発の一つとしてプラント安全分野(核特性解析、核データ評価、熱水力解析、構造・機械解析、プラント安全解析等)を挙げ、計算科学技術を活用した知識統合・技術統合を進めています。

原子力機構や国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「量研」という。)では、原子力規制委員会等と連携し、それぞれの専門領域に応じた安全研究を実施しています。具体的には、原子力機構は原子炉施設、核燃料サイクル施設、廃棄物処理・処分、原子力防災等の分野における先導的・先進的な研究等を、量研は長期間を要する低線量の被ばく等による放射線の人への影響評価を含め、放射線安全・防護及び被ばく医療等に係る分野の研究をそれぞれ推進しています。

一般財団法人電力中央研究所の原子力リスク研究センター(NRRC52)は、原子力事業者等の安全性向上に向けた取組を支援するため、確率論的リスク評価(PRA53)手法やリスクマネジメント手法に関する研究を実施しています。また、地震、津波、竜巻、火山噴火等の外部事象に対する原子力施設のフラジリティ(地震動の強さに対する機器、建物・構築物等の損傷確率)評価手法の開発も進めています。なお、過酷事故に関する各機関の安全研究については、第1 章1-3(2)「過酷事故に関する原子力安全研究」にまとめています。

表1-8 「今後推進すべき安全研究の分野及びその実施方針」

(令和5年度以降の安全研究に向けて)において示された分野カテゴリー 分野 カテゴリー 分野 横断的原子力安全 外部事象(地震、津波、火山等) 核燃料サイクル・廃棄物 核燃料サイクル施設 火災防護 放射性廃棄物埋設施設 原子炉施設 リスク評価 廃止措置・クリアランス シビアアクシデント(軽水炉) 原子力災害対策・放射線防護等 原子力災害対策 炉物理(軽水炉) 放射線防護 核燃料 保障措置・核物質防護 材料・構造 技術基盤の構築・維持 - 特定原子力施設 (出典)原子力規制委員会「今後推進すべき安全研究の分野及びその実施方針(令和5 年度以降の安全研究に向けて)」(2022年)に基づき作成

(3)安全神話からの脱却と安全文化の醸成

① 国民性を踏まえた安全文化の確立

IAEAでは、安全文化を「全てに優先して原子力施設等の安全と防護の問題が取り扱われ、その重要性に相応しい注意が確実に払われるようになっている組織、個人の備えるべき特性及び態度が組み合わさったもの」としています。2016年にOECD/NEAが取りまとめた規制機関の安全文化に関する報告書においても、安全文化に国民性が影響を及ぼすという指摘があるように、国民性は価値観や社会構造に組み込まれており、個人の仕事の仕方や組織の活動にも影響を及ぼすと考えられます。我が国においては、特有の思い込み(マインドセット)やグループシンク(集団思考や集団浅慮)、同調圧力、現状維持志向が強いことが課題の一つとして考えられます。

国や原子力関係事業者等の原子力関連機関の関係者は、国民や地方公共団体等のステークホルダーの声に耳を傾け、従来の日本的組織や国民性の良いところは生かしつつ、一方で上記のような弱点を克服した安全文化を確立していくことが不可欠です。② 原子力規制委員会における取組

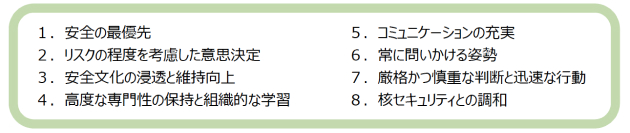

原子力規制委員会は、2015 年に決定した「原子力安全文化に関する宣言」(図 1-17)に基づき、IAEA 総合規制評価サービス(IRRS54)による指摘等を踏まえながら、マネジメントシステムの継続的改善と安全文化の育成・維持に取り組んでいます。

2020 年7 月には、「マネジメントシステム及び原子力安全文化に関する行動計画」を策定しました。同行動計画では、マネジメントシステムの継続的改善について、全ての業務のプロセスとしての整理や、全ての主要プロセスのマニュアル作成等を段階的に進める計画が示されています。また、原子力規制委員会の原子力安全文化の育成・維持に関しては、原子力安全文化に係るPDCA サイクルの実践や、原子力安全文化の「理解」及び自己の役割の「認識」の深化等に段階的に取り組むとしています。2023 年3 月に公表された「令和5 年度原子力規制委員会年度業務計画」においても、安全文化の育成・維持について取り組むこと等が示されています。

図1-17 原子力規制委員会の「原子力安全文化に関する宣言」に示された行動指針

(出典)原子力規制委員会「原子力安全文化に関する宣言」(2015年)に基づき作成

2023 年1 月、原子力規制委員会は原子力発電所の運転期間に関する原子力規制庁と資源エネルギー庁との面談に係り、その透明性を確保するため、「原子力規制委員会の業務運営の透明性の確保のための方針」を改正しました。この改正により、被規制者等との面談と同様に、原子力規制委員又は原子力規制庁職員がノーリターンルール対象組織等55と面談する際は不開示情報を除き日程・参加者、議事要旨、資料を公開することが決定されました。

③ 原子力事業者等における取組

原子力発電所においては、原子炉等規制法と一般社団法人日本電気協会「原子力安全のためのマネジメントシステム規程56」に基づき、安全文化醸成の活動が行われています。同規程は、事業者の自主的な改善努力によるパフォーマンスの向上に重点を置いたものとして、2021 年5 月に改定版が発刊されました。

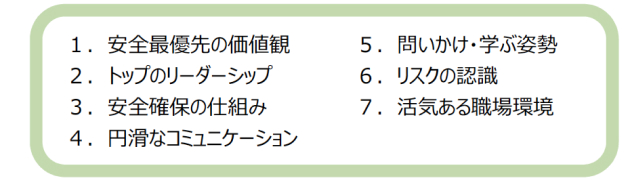

また、2012 年に設置された原子力事業者の自主規制組織である一般社団法人原子力安全推進協会57(JANSI58)は、安全文化に関して7 原則を掲げ(図 1-18)、それぞれの原則に対して主な要素とその内容を整理し、具体的な対応のための基礎としています。さらに、JANSIでは、原子力安全及びモラルの向上を図るため、会員組織の経営者、管理者等の各層を対象に、安全文化推進セミナー等の活動を行っています。

図1-18 JANSIの安全文化の7原則

(出典)一般社団法人原子力安全推進協会「JANSIの活動と安全文化」(2014年)に基づき作成

(4)原子力事業者等による自主的安全性向上

① 原子力安全推進協会(JANSI)における取組

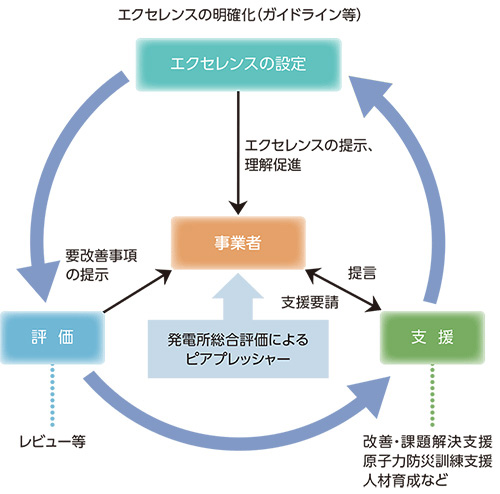

JANSIは、事業者の安全性向上の活動を評価するとともに、提言や支援を行うことにより事業者の安全性及び信頼性を高める活動を牽引する役割を担っています。

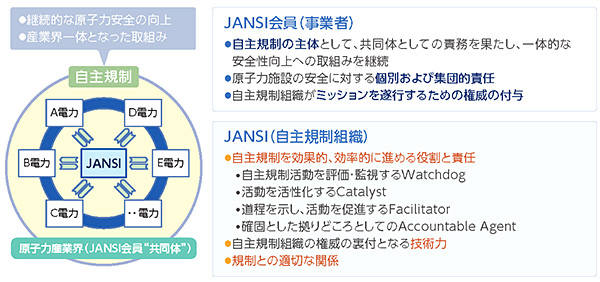

JANSIは「日本の原子力業界における世界最高水準の安全性(エクセレンス)の追求」をミッションに掲げ、エクセレンスの設定、事業者に対する評価及び支援のサイクルを回しています(図1-19)。評価や支援の過程における提言や勧告の策定に当たっては、外部専門家や海外機関によるピアレビューを受けることで、客観性を担保しています。また、JANSIは、「最高経営責任者(CEO59)の関与」、「原子力安全に重点」、「産業界からの支援」、「責任」、「独立性」の5つを原則としています。JANSIと事業者は、原子力産業界における自主規制の目指す姿の実現に向けて、「共同体」として取り組むとしています(図1-20)。

図1-19 JANSIの活動サイクル

(出典)一般社団法人原子力安全推進協会「JANSIについて」

図1-20 原子力産業界における自主規制の目指す姿 ~JANSIと事業者の役割と責任~

(出典)一般社団法人原子力安全推進協会パンフレット(2020年)

2021年3月には、東電福島第一原発事故の教訓の一層の活用を促進するために、関連する教訓や事例を整理した「福島第一事故の教訓集」を策定しました。教訓集では、政府事故調の委員長所感を踏まえて整理された八つの知見に基づき、23の教訓、71の教訓細目とその解説が示されています(表1-9)。

表1-9 「福島第一事故の教訓集」に示された知見及び教訓 知見 教訓の項目名 1.あり得ることは起こる。あり得ないと思うことも起こる。 1-1 前提条件、発生確率、知見の確立 1-2 事柄や経験に学ぶ 1-3 論理的にリスクを評価 2.見たくないものは見えない。見たいものが見える。 2-1 見たくないものに向き合う姿勢 2-2 見落としを減らすための体系化 3.可能な限りの想定と十分な準備をする。 3-1 設備・システムの信頼度向上 3-2 最悪に備えたきめ細かな設備形成 3-3 外部の監視および外部設備の固縛・分散管理 3-4 不測の事態に対応できる訓練 3-5 危機管理を念頭に置いた操作 4.形を作っただけでは機能しない。仕組みは作れるが、目的は共有されない。 4-1 構成員の自覚 4-2 現場本部と支援組織の役割分担 4-3 トップの機能 4-4 緊急時のコミュニケーション 5.全ては変わるのであり、変化に柔軟に対応する。 5-1 新知見、環境変化への対応姿勢 6.危険の存在を認め、危険に正対して議論できる文化を作る。 6-1 危険に正対して議論できる文化 7.自分の目で見て自分の頭で考え、判断・行動することが重要であることを認識し、そのような能力を涵養することが重要である。 7-1 想定外へ対応できる応用力 7-2 レジリエンスの強化 7-3 緊急時に対する資質・能力の育成 8.その他:緊急時対応を行う職員の環境整備を図る。対外発表、渉外業務を適切に行い、海外対応にも気を配る。 8-1 労働環境の整備 8-2 対外発表 8-3 渉外対応 8-4 国際関係 (出典)一般社団法人原子力安全推進協会「福島第一事故の教訓集」(2021年)

また、JANSI は、活動成果を報告するとともに、活動をより実効性のあるものとするため、国内外の有識者等と意見交換を行う年次会合を開催しています。2023 年3 月に開催された「JANSI Annual Conference 2023」では、約100 名の協会会員や国内外の有識者等が会場参加し、約400 名がオンライン視聴により参加しました。同会合では、2022 年11 月にJANSIが設立10 年の節目を迎えたこと等を踏まえて、次の10 年を見据えた戦略・行動計画の策定に資するため、これまでの活動の成果を確認するとともに、今後の活動への期待、展望等をテーマとしたパネルディスカッション等を実施しました。

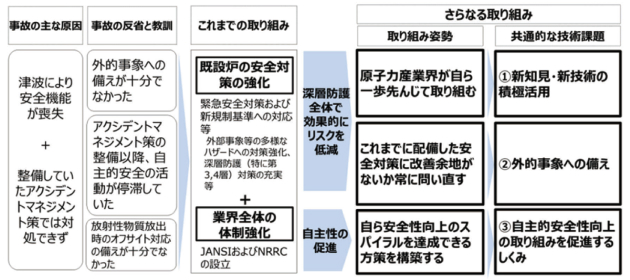

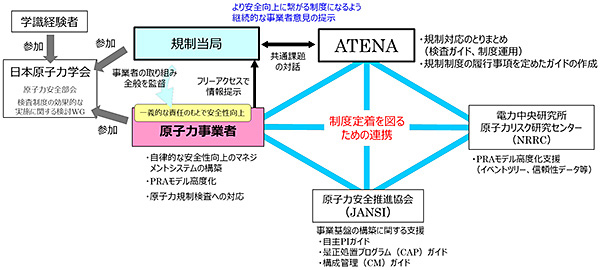

② 原子力エネルギー協議会(ATENA)における取組

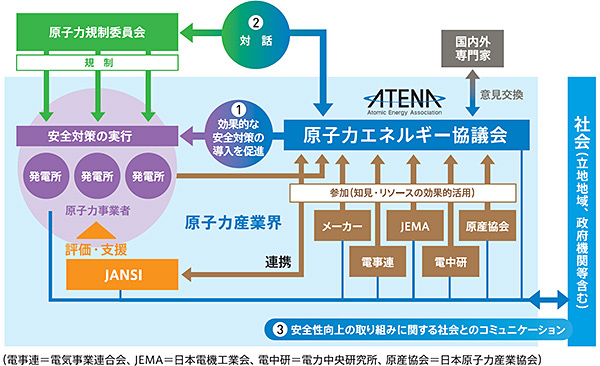

原子力産業界による自律的かつ継続的な安全性向上の取組を定着させていくために、原子力産業界全体の知見・リソースを効果的に活用し、規制当局等とも対話を行いながら、効果ある安全対策を立案し、原子力事業者の現場への導入を促す組織として、2018年に原子力エネルギー協議会(ATENA)が設立されました(図1-21)。

図1-21 原子力エネルギー協議会(ATENA)の役割

(出典)原子力エネルギー協議会パンフレット

ATENA は、原子力発電所の安全性を更に高い水準へ引き上げることをミッションとしており、原子力の安全に関する共通的な技術課題として、新知見・新技術の積極活用、外的事象への備え、自主的安全性向上の取組を促進する仕組みの3 点を自ら特定し、課題解決に取り組んでいます(図 1-22)。さらに、JANSI を含む原子力産業界全体で連携し、国内外の最新の知見や規制当局による検討会等の状況等を踏まえた上で、共通的な技術課題に対して優先的に取り組むテーマを特定しています。特定されたテーマリストについては、ATENA の取組姿勢である「自ら一歩先んじて」「改善余地がないか常に問い直す」に従い、再評価及び更新が毎年行われています。2022 年度は、新たに「多様な設備による安全性向上のための保安規定改定ガイドライン」が策定され、「原子力規制検査において活用する安全実績指標(PI)に関するガイドライン」及び後段に記載する「原子力発電所におけるデジタル安全保護回路のソフトウェア共通要因故障緩和対策に関する技術要件書」を改定しました。

図1-22 原子力産業界として取り組むべき共通的な技術課題の抽出

(出典)原子力エネルギー協議会「2022 年度事業の概要」(2022 年)

また安全性向上という共通の目的の下、規制当局と対話を行うこともATENA の重要な役割の一つです。原子力規制委員会が開催する「主要原子力施設設置者の原子力部門の責任者との意見交換会」(以下「CNO60会議」という。)では、原子力発電の課題や事業者等の取組等について議論が行われています。2022 年度は4 月、7 月、12 月にCNO 会議が開催され、ATENAや事業者の取組等に加え、規制当局の関心事項についても意見交換が行われました。

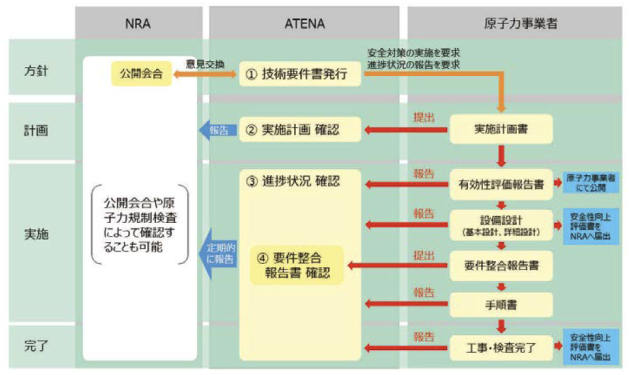

このようにATENA は規制当局との対話も踏まえて、原子力発電所の安全性を更に高い水準へ引き上げる取組を行っています。例えば、2019 年から2020 年までにかけて計5 回開催された原子力規制委員会の「発電用原子炉施設におけるデジタル安全保護系の共通要因故障対策等に関する検討チーム」では、デジタル安全保護系の共通要因故障対策について、原子力規制委員会の対策水準を踏まえて対策を自律的に進めていくための対応方針をATENAが提示し、原子力規制委員会が事業者自らの安全性向上をフォローする方向で対策を進めることになりました(図 1-23)。2020 年12 月、ATENA は事業者が自主的に対策を行うに当たり、対策設備である多様化設備への要求事項及びその有効性評価手法を技術要件として示すことを意図して「原子力発電所におけるデジタル安全保護回路のソフトウェア共通要因故障緩和対策に関する技術要件書」を整備しました。2022 年10 月には、事業者の対策進捗に伴う解説追加及び表現適正化、国内基準及び規格動向の反映並びに海外規制動向の反映を行い、改定版を公表しました。

図1-23 デジタル安全保護系のソフトウェア共通要因故障への対応フロー図

(出典)原子力エネルギー協議会「デジタル安全保護系のソフトウェア共通要因故障への対応」(2022 年)

ATENA は、原子力産業界の関係者が取り組むべき今後の課題を共有する機会として、毎年フォーラムを開催しています。2023 年2 月に開催された「ATENA フォーラム2023」では、「自主的安全性向上へのATENA の取り組み~現在の到達点と課題~」をテーマとしたパネルディスカッション等が実施されました。

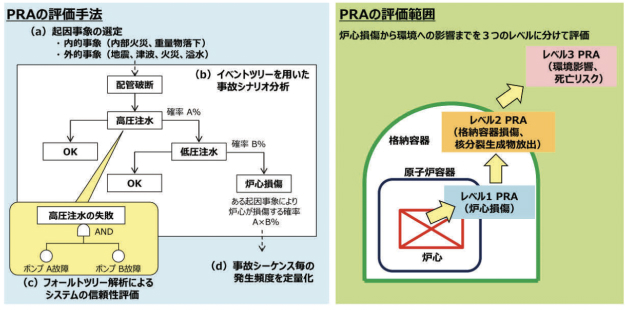

③ リスク情報の活用

東電福島第一原発事故以前は、発生頻度の低い事象の取扱いに関しては対応が十分ではありませんでした。原子力事業者等は事故の教訓を踏まえ、このような災害のリスクを見逃さず安全性を更に向上させるため、確率論的リスク評価(PRA)手法を活用した安全対策の検討に取り組んでいます(図1-24)。

図1-24 原子力事業者等によるリスク低減の取組

(出典)第5回原子力委員会資料1-1号 電気事業連合会「原子力発電の安全性向上におけるリスク情報の活用について」(2018年)

PRA は、原子力発電所等の施設で起こり得る事故のシナリオを網羅的に抽出し、その発生頻度と影響の大きさを定量的に評価することで、原子力発電所の脆弱箇所を見つけ出すための手法です(図 1-25)。PRA 手法及びリスクマネジメント手法に係る研究開発の中核は一般財団法人電力中央研究所の原子力リスク研究センター(NRRC)が担っており、原子力事業者等はNRRCとの連携を通じてPRA の高度化に取り組んでいます。

図1-25 確率論的リスク評価(PRA)の評価手法と評価の範囲

(出典)第14 回 総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会原子力小委員会資料3 資源エネルギー庁「原子力の自主的な安全性の向上について」(2018 年)

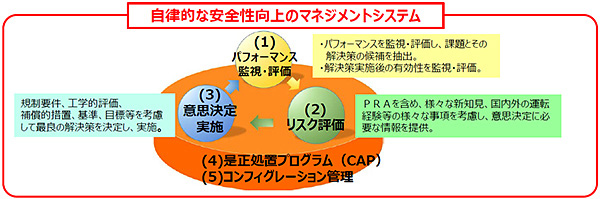

また、原子力発電事業者は、発電所の取組を適切に評価し、より効果的にリスクを低減し安全性を向上させる仕組みとして、PRA等から得られるリスク情報を活用した意思決定(RIDM61)を発電所のリスクマネジメントに導入することを目指しています。原子力発電事業者は、RIDMの導入に向けて、2020年3月末又はプラント再稼働までの期間をフェーズ1と位置付け、RIDMによる自律的な安全性向上のマネジメントの仕組みの整備を進めてきました(図1-26)。具体的には、パフォーマンス監視・評価、リスク評価、意思決定・実施、是正処置プログラム(CAP62)、コンフィグレーション管理の各機能について、指標の設定やガイドラインの策定が行われました。

(注1)CAP:事業者における問題を発見して解決する取組。問題の安全上の重要性の評価、対応の優先順位付け、解決するまで管理していくプロセスを含む。

(注2)コンフィグレーション管理:設計要件、施設の物理構成、施設構成情報の3 要素の一貫性を維持するための取組。図1-26 リスク情報を活用した意思決定(RIDM)によるリスクマネジメントの概念図

(出典)第5 回原子力委員会資料1-1 号 電気事業連合会「原子力発電の安全性向上におけるリスク情報の活用について」(2018 年)

このようなフェーズ1での取組状況を踏まえ、原子力発電事業者は、フェーズ2(2020年4月又はプラント再稼働以降)において継続、拡張、発展させていくべき取組をまとめ、2020年6月に「リスク情報活用の実現に向けた戦略プラン及びアクションプラン」を改訂しました。フェーズ2では、フェーズ1で整備したリスクマネジメントを実践し、2020年4月に導入された原子力規制検査63において有効性を示しながら、その改善及び適用範囲の拡大に取り組むとしており、原子力規制検査の制度定着を図るため、産業界の連携が緊密に行われています(図1-27)。

図1-27 原子力規制検査への産業界の対応

(出典)ATENAフォーラム2021 原子力エネルギー協議会「安全性向上に向けたATENAの活動~現状と課題~」(2021年)

④ IAEA との連携

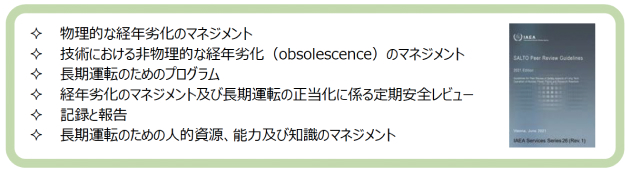

2022 年5 月、関西電力は、美浜発電所3 号機において原子力発電所の長期運転を支援するIAEA のプログラムSALTO64の調査チームを招へいすることを発表しました。

SALTO は、長期運転に係る組織や体制等の経年劣化マネジメント等の活動がIAEA の最新の安全基準を満足しているかを評価するものです(図 1-28)。また、評価の結果を踏まえて、事業者に対して更なる改善に向けた推奨事項や提案事項を提供します。

図1-28 SALTO の主な評価対象

(出典)IAEA「SALTO Peer Review Guidelines 2021 Edition」(2021 年)に基づき作成

美浜発電所3 号機におけるSALTO チームの調査は2024 年度末までに実施され、その後、調査結果を踏まえたフォローアップ調査の実施が2026 年度に予定されています。我が国では、初めてのSALTO の招へい事例となり、今後の成果が期待されます。なお、海外では、2022 年は南アフリカ等でSALTO が実施されています(表 1-10)。

表1-10 2022 年のSALTO の実施状況 実施時期 実施国 実施発電所 種類 3 月22 日~3 月31 日 南アフリカ コーベルグ SALTO ミッション 6 月7 日~6 月10 日 ブラジル アングラ

1 号機プレSALTO ミッション

フォローアップ調査6 月21 日~6 月24 日 メキシコ ラグナ・ベルデ フォローアップ調査 8 月30 日~9 月8 日 スウェーデン オスカーシャム

3 号機プレSALTO ミッション ※プレSALTO ミッションとは、長期運転に向けた準備の初期段階で実施される、経年劣化のマネジメントや準備を対象とした調査。

(出典)IAEA「Peer Review and Advisory Services Calendar」に基づき作成

コラム ~他産業における安全文化醸成の取組~

原子力産業は、東電福島第一原発事故のように一度の事故が多大な被害を及ぼすことがあるため、あらゆる産業の中でも特に、必要な安全対策投資に加え、安全に対する高い意識を持ち、安全文化を醸成することが求められます。ここでは、原子力産業と同様に、一度の事故が多大な被害を及ぼす可能性がある中で安全文化醸成の取組を進めてきた事例として、航空産業の取組を取り上げます。

航空産業では、技術の進歩やヒューマンファクター研究によって事故発生率が減少していきましたが、1990 年代には事故発生率が横ばいとなりました。事故を分析すると、組織体質や職場風土などが事故に関与していることが明らかとなり、航空産業は更なる安全性向上を目指して、2000 年頃から安全管理と安全文化醸成に取り組み始めました。例えば、日本航空株式会社は、2005 年3 月に国土交通大臣から受けた事業改善命令に対する改善措置として、安全組織体制の強化や安全意識改善への取組などを実施しました。具体的には、安全管理を支える安全文化として「報告する文化」、「公正な文化」、「必要な情報が行き渡る文化」、「学ぶ文化」の醸成に向けた取組が進められました。業界全体でみても、1999 年から事業者間で情報を共有する仕組みが構築されており、2014 年には航空安全情報自発報告制度に発展しました。同制度では、第三者機関が、自発的に報告されたヒヤリハットを匿名化した上で分析し、情報を事業者に共有するとともに改善を提案しています。

我が国の原子力産業においても、2003 年からトラブル情報などを事業者間で共有するデータベース「ニューシア」が運用されています。また、東電福島第一原発事故の教訓に学び、JANSI を中心とした事業者による自主的安全性向上及び安全文化醸成が進められています。これらの取組が陳腐化することなく、安全確保に向けて有効であり続けるように、他産業の事例も参考にしながら継続的に改善していくことが重要です。

日本航空株式会社における安全文化醸成に向けた取組例 取組例 取組における考え方・概要 トップのコミットメント ・トップが率先して安全を絶対に守り抜くという強い意志を示し、計画に表すことが重要 非懲戒方針 ・危ないことを危ないと躊躇なく報告できる、自分の失敗を共有できる職場風土が重要

・トラブルに至る前の自発的報告制度を導入し、教訓の共有化を推進するため、十分に注意していたにもかかわらず発生したと判断されるヒューマンエラーは懲戒対象外と明記2.5 人称の視点 自分が顧客だったらと考える1 人称の視点と、家族等が顧客だったらと考える2 人称の視点を持ちつつ、プロとして冷静な専門的判断を下す3人称の視点で冷静に業務に当たる2.5 人称の視点が重要 事故の風化防止 ・安全の本質を理解するため、事実を認識し、正面に向き合うことが必要

・事故から学ぶための安全啓発センターを活用した教育

・自らの業務と安全のつながりを考え、各自が安全宣言を行う(出典)第4 回総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会原子力小委員会 原子力の自主的安全性向上に関するワーキンググループ資料4 日本航空株式会社「JAL グループの安全の取り組み~安全文化の醸成~」(2013 年)に基づき作成

コラム ~自主的安全性向上に向けた原子力事業者による取組~

原子力事業者は、規制基準を満たせば事故は発生しないという認識を持つのではなく、東電福島第一原発事故の反省と教訓に加え、最新の科学的知見や他分野のリスクマネジメントの経験等も踏まえて、自主的に不断の安全性向上に努めていく必要があります。

東電福島第一原発事故後、我が国では原子力事業者等を始めとする産業界が一般社団法人原子力安全推進協会(JANSI)、原子力エネルギー協議会(ATENA)及び一般財団法人電力中央研究所の原子力リスク研究センター(NRRC)を設立し、自主的・継続的に安全性向上の取組を進めています。加えて、各事業者は、それぞれの組織文化や特徴を考慮した安全性向上の取組を実施しています。

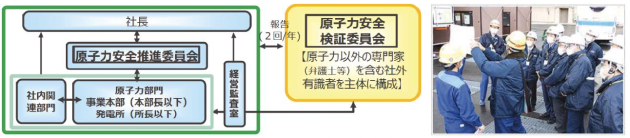

例えば、関西電力では、事業運営等の改善に取り組むため、弁護士などの社外有識者を主体に構成する「原子力安全検証委員会」を設置しています。同委員会では法律、原子力、品質管理、安全等の各分野の有識者から、独立的な立場で安全文化醸成活動や自主的安全性向上の取組状況等について助言を得ています。また、検証委員は各発電所の安全対策の取組状況を視察し、発電所員との意見交換等も行っています。

関西電力原子力安全検証委員会の体系図(左図)と

検証委員による発電所視察の様子(右写真)(出典)第32 回総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会原子力小委員会資料4 電気事業連合会「安全神話からの脱却と安全マネジメント改革の取組み」(2022 年)

また、九州電力では、他産業等の外部からも学びを得ることを目的に、航空会社や自動車メーカー等の電力業界以外も含む企業等と、安全や品質等に関する業務経験や教訓等に関して意見交換する場を毎年設けています。

さらに、電気事業連合会は2022 年10 月、上記のような各事業者の安全マネジメントの取組について業界全体で情報共有するため、各事業者の原子力部門の責任者(CNO)で構成する「安全マネジメント改革タスクチーム」を設置しました。同タスクチームでは、各事業者のベストプラクティスを共有するとともに、他事業者への展開を検討し、更なる安全マネジメント改革を進めています。

- Nuclear Regulatory Commission

- IAEA Fundamental Safety Principles, IAEA Safety Standards Serie s No. SF-1, IAEA, Vienna(2006)

- 原子力事業者との意見交換は第1 章1-2(4)②「原子力エネルギー協議会(ATENA)における取組」、地元関係者との意見交換は第5 章5-4(1)「国による情報発信やコミュニケーション活動」を参照

- 深層防護とは、一連の独立した防護層の組み合わせにより実装され、ある層の対策が機能しなくなった場合、後続の層の対策により防護するという概念

- 第1 章1-2(4)「原子力事業者等による自主的安全性向上」を参照。

- 第1 章1-3(1)「過酷事故対策」を参照。

- 第2 章2-1(2)「我が国の原子力発電の状況」を参照。

- 2023 年4 月25 日に高浜発電所3 号機及び4 号機の運転期間延長許可申請が受理された。

- なお、その後の審査会合において審査資料の誤りが多数確認されたため、2023 年4 月に原子力規制委員会は、日本原子力発電に対して、設置変更許可申請書の補正を同年8 月31 日までに求める指導文書を発出することを決定している。

- Boiling Water Reactor

- 原子力エネルギー協議会の詳細は、第1 章1-2(4)②「原子力エネルギー協議会(ATENA)における取組」を参照。

- Atomic Energy Association

- Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

- Nuclear Risk Research Center

- Probabilistic Risk Assessment

- Integrated Regulatory Review Service

- 原子力利用の推進に係る事務を所掌する行政組織。具体的には、経済産業省、文部科学省、内閣府。

- 一般社団法人日本電気協会原子力規格委員会が制定した民間規格。規格番号はJEAC4111-2021。

- 第 1 章1-2(4)①「原子力安全推進協会(JANSI)における取組」を参照。

- Japan Nuclear Safety Institute

- Chief Executive Officer

- Chief Nuclear Officer

- Risk-Informed Decision-Making

- Corrective Action Program

- リスク情報の活用や安全実績指標(PI)の反映等を導入。第1章1-2(1)③2)「新たな検査制度『原子力検査制度』の導入」を参照。PIはPerformance Indexの略。

- Safety Aspects of Long Term Operation

| < 前の項目に戻る | 目次に戻る | 次の項目に進む > |