1-2 原子力安全対策

国会事故調及び政府事故調の提言を受けて、原子力行政体制の見直しや、過酷事故対策等を盛り込んだ新規制基準の制定等による原子力安全対策の強化が図られました。

原子力規制委員会は、安全の確保の事務を一元的に実施し、国民の安全を最優先とした活動に取り組んでいます。また、国内外の最新知見を踏まえた規制の継続的な改善に取り組んでいます。

(1)原子力安全対策に関する基本的枠組み

① 原子力安全対策に関する枠組み

1)国際的な動向

東電福島第一原発事故は、国際社会に大きな影響を与え、事故を受けて、国際機関や諸外国においては、原子力安全を強化するための取組が進められています。 IAEAが2011年6月の「原子力安全に関するIAEA閣僚会議」において取りまとめた「原子力安全に関する閣僚宣言」 [38] を基に「原子力安全行動計画」が策定され、同年9月の第55回IAEA年次総会で承認されました [39] 。この原子力安全行動計画に従って、IAEA加盟国は自国の原子力安全の枠組みを強化するための様々な取組を実施しています。また、IAEAは原子力利用に際して高い安全性を確保するために参照すべき安全基準文書(安全原則、安全要件、安全指針)を策定しています(図1-10)。ほとんどの安全要件が、東電福島第一原発事故の教訓を踏まえて改訂されました(表1-6)。 OECD/NEAは、各国の規制機関が今後取り組むべき優先度の高い事項を示しています [7] [8] 。特に、原子力の安全確保においては、人的・組織的要素や安全文化の醸成が重要であるとし、OECD/NEA加盟国による継続的な安全性向上の取組を支援しています [45] 。 米国や欧州諸国においても、事故の教訓を踏まえ、より一層の安全性向上に向けた追加の安全対策の検討や導入を進めています。例えば米国では、事故直後に米国原子力規制委員会(NRC 21 )に設置された短期タスクフォースの勧告 [46] [47] に基づき、規制の見直しや、電気事業者に対する安全性強化措置の要請を進めています。EUでは、事故直後に域内の原子力発電所に対してストレステスト(耐性検査)を行うとともに、2009年に採択された原子力安全に関するEU指令が2014年7月に改定され、EU全体での原子力安全規制に関する規則が強化されました [48] 。

図 1-10 IAEA安全基準文書体系(2018年1月時点)

(出典)IAEA「LONG TERM STRUCTURE OF THE IAEA SAFETY STANDARDS AND CURRENT STATUS」 [40] 原子力規制委員会「IAEA安全基準邦訳データベース」 [41] 第1回規制に係る人的組織的要因に関する検討チーム 資料第1-4号 原子力規制庁「GSR Part2における重要な概念の共通理解」(2017年) [42]に基づき作成

表 1-6 東電福島第一原発事故の教訓を踏まえて改訂されたIAEA安全要件 一般安全要件(GSR) 概要 改訂のポイント part1

規制機関を設置し、原子力施設及び活動の効果的な規制管理を確実に行うために必要な措置を取るための政府や法律の枠組みを示している。

規制機関の独立性として、意思決定に対する不当な影響からの独立、政府首脳への報告、加盟国間及び国際機関との協力促進等が追記された。

part2

放射線リスクを生じる施設及び活動並びに関係する組織における安全のための効果的なリーダーシップとマネジメントの確立、維持、継続的な改善のための要件を定義している。

安全文化醸成には、技術的、人的及び組織的な要因間の相互作用を適正に考慮してシステム全体を理解・把握しようとする考え方が必要であることが反映された。

part3

放射線の有害な影響から人々と環境を守るため、また放射線源の安全を確保するために守るべき要件を定めている。

緊急作業者の被ばくや計画被ばく(職業被ばく、医療被ばく)等に関する考え方が、最新のICRP 20 勧告等を基に整理された。

part4

原子力施設や、そこでの活動に対する安全評価において満たされるべき全般的な要件を定めている。

設計基準よりも厳しい外部事象に耐える余裕があることや、単一サイトにおける複数の施設又は活動に対する同時影響事象の発生可能性及びその影響を安全評価で実証すること等が追記された。

part6

放射性廃棄物や採鉱等の処分施設を除くほとんどの原子力施設について、廃止措置の計画立案から活動・認可の終了までに満たされるべき一般的な安全要件を定めている。

事故に伴う廃止措置については適用範囲外であるが、要件の多くは事故が生じた後、もしくは施設の重大な損傷又は汚染が生じた後の施設の廃止措置活動にも適用することができると明記された。

part7

原子力又は放射線の緊急事態に対する適切なレベルの準備と対応のための要件を定めている。

IAEAも含む13の国際機関の合意の下、最新のICRP勧告及び東電福島第一原発事故への対応の経験を踏まえ、緊急事態における支援者の防護に関する要件等が明記された。

(出典))IAEA「Safety Standards applicable to all facilities and activities」 [43] 第19回技術情報検討会 資料第19-2号 原子力規制庁技術基盤課「改訂されたIAEA安全基準について」(2016年) [44] に基づき作成

2)国の役割

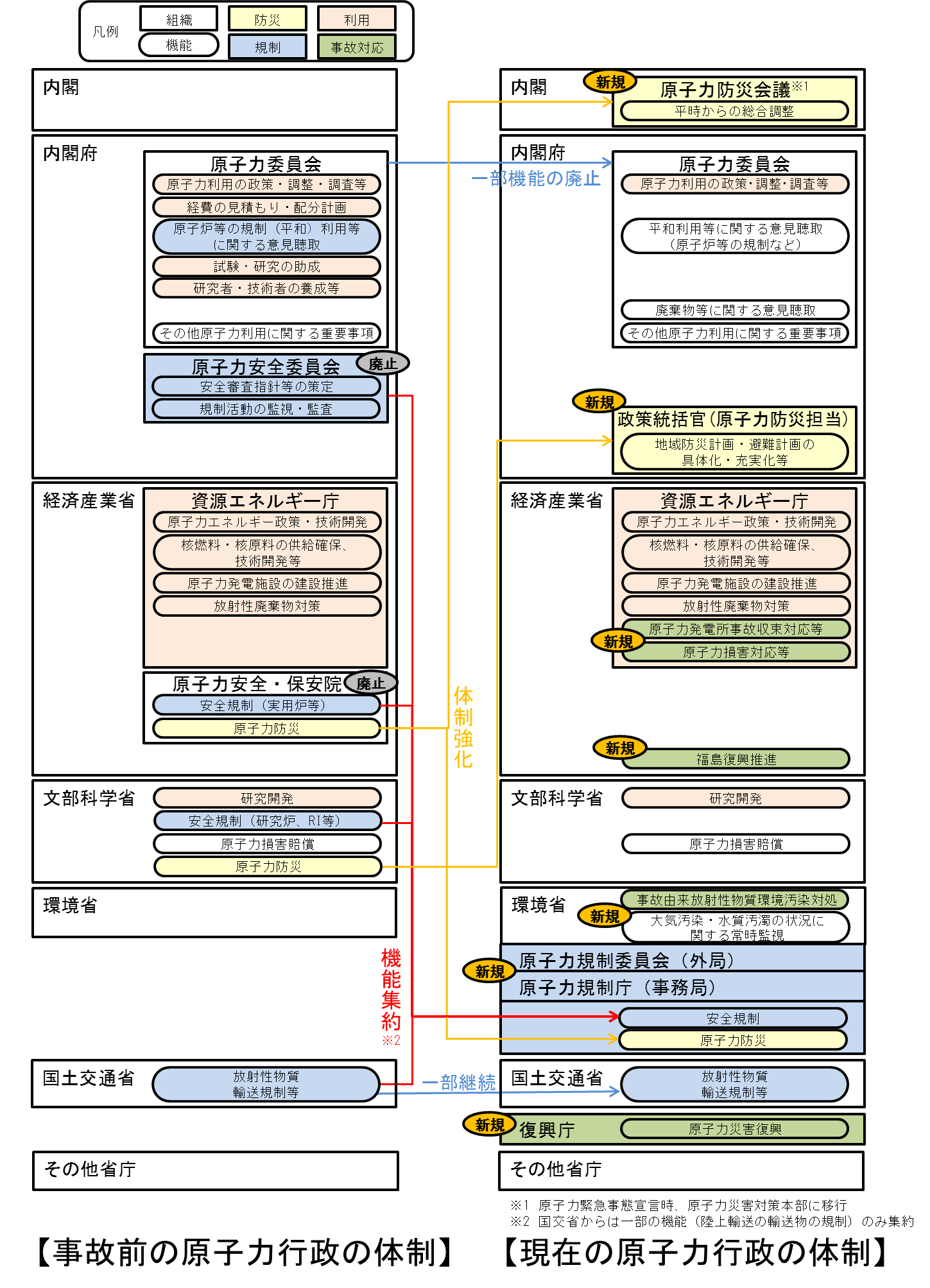

IAEAの安全基準文書を構成する安全原則では、政府の役割について「独立した規制機関を含む安全のための効果的な法令上及び行政上の枠組みが定められ、維持されなければならない」とされています。 我が国では、東電福島第一原発事故の反省を踏まえ、規制組織の独立性の担保や縦割り行政の弊害の解消のため、原子力行政体制が見直され(図1-11)、原子力規制委員会が発足しました。原子力規制委員会は、「原子力に対する確かな規制を通じて、人と環境を守ること」を組織理念として、独立性、実効性、透明性、向上心と責任感、緊急時即応に関する5つの活動原則を掲げています [49] 。また、行動規範や外部有識者の選定に係る要件を定め、組織の中立性の確保に努めています [50] [51] 。さらに、委員会の各種会合は原則として内容を公開する等、情報公開を徹底し、意思決定プロセスの透明性を図っています。 原子力規制委員会は、国内外の多様な意見に耳を傾け、孤立と独善を戒めるとして、外部とのコミュニケーションにも取り組んでおり、規制活動の状況や改善に関して、電気事業者、立地公共団体、住民等との意見交換を行っています [52] [53] 。また、IAEA及びOECD/NEA等の国際機関や諸外国の原子力規制機関との連携・協力を通じ、我が国の知見、経験を国際社会と共有することに努めています [54] 。

図 1-11 東電福島第一原発事故前後の原子力行政の体制

3)原子力事業者等の役割

IAEAの安全原則では、「安全のための一義的な責任は、放射線リスクを生じる施設と活動に責任を負う個人又は組織が負わなければならない」と規定し、安全確保の一義的な責任は原子力事業者等にあるとしています。 原子力事業者等は、新規制基準で採用されている「深層防護」の考え方に基づき、安全確保のための措置を講じています。深層防護は、放射線による有害な影響から人と環境を守ることを目的とし、「ある目標を持った幾つかの障壁(以下「防護レベル」という。)を用意して、あるレベルの防護に失敗しても次のレベルで防護する」という概念です。原子力発電所等の施設は、深層防護の考え方に基づき、単一の防護レベルや対策に頼ることなく、複数の防護レベルで様々な対策を準備します(図1-12)。 原子力事業者等は、新規制基準に対応するだけでなく、最新の知見を踏まえつつ、安全性向上に資する措置を自ら講じる責務を有しています。このような自主的かつ継続的な安全性向上の取組については、第1章1-5「ゼロリスクはないとの認識の下での安全性向上への不断の努力」に記載しています。

図 1-12 原子力発電所の安全設計の基本的な考え方

(出典)原子力規制委員会「実用発電用原子炉に係る新規制基準の考え方について」(2017年) [55] に基づき作成

② 原子力安全規制に関する法的枠組みと規制の実施

1)新規制基準の導入と原子力安全規制の継続的な改善

東電福島第一原発事故後、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(昭和32年法律第166号。以下「原子炉等規制法」という。)の改正により、その目的に、国民の健康の保護、環境の保全等が追加されました。また、改正後の原子炉等規制法では、原子力安全規制の強化のため、(1)過酷事故対策の強化、(2)許可済み原子力施設に対して最新の技術的知見を踏まえた新たな規制基準が定められた場合の当該基準への適合の義務付け(バックフィット制度の導入)、(3)運転期間延長認可制度の導入(運転可能期間を、最初の使用前検査合格日から起算して40年とする。ただし、原子力規制委員会が認可した場合は、1回に限り20年を限度に延長可能とする)、(4)発電用原子炉施設に関する規制の原子炉等規制法への一元化等が新たに規定されました。 この改正を受け、最新の技術知見、IAEA安全基準を含む各国の規制動向等を取り入れて、2013年7月に、実用発電用原子炉施設の新規制基準が施行されました。同様に、同年12月には核燃料施設等の新規制基準が施行されました [56] 。 新規制基準は、地震や津波等の自然災害や火災等への対策を強化するとともに、万一過酷事故が発生した場合に対する十分な準備等を要求しています。また、意図的な航空機の衝突等のテロリズムへの対処としての施設の整備等についての規定が新設されました(図1-13)。 自然災害のうち地震については、安全上重要な施設が「基準地震動による地震力」によって、その安全機能が損なわれるおそれがないかを確認しています。「基準地震動」とは、施設に大きな影響を及ぼすおそれがある地震に伴って生じる揺れの大きさのことを指し、最新の科学的・技術的知見を踏まえ、敷地周辺の地質構造や地盤構造等より策定されます。なお、津波についても、地震と同様に「基準津波」で想定される津波の高さを用い、安全上重要な施設の安全機能が損なわれるおそれがないかを確認しています。 また、原子力規制委員会は、国内外における最新の技術的知見や動向を考慮して、規制の継続的な改善にも取り組んでおり、2016年1月には、IAEAが加盟国の原子力規制に関する法制度や組織等についてIAEA安全基準に照らして総合的なレビューを行う総合規制評価サービス(IRRS 22 )を受け入れました。IRRSにより明らかになった課題としては、検査と執行、放射線源規制・放射線防護及び人材育成・確保等があり、これらの課題への対応を進めており [57] [58] 、2019年夏以降には、これらの課題への対応状況等のレビューを行うIRRSフォローアップミッションを受け入れる予定です。その際に、輸送規制に関する評価も受検する予定となっています [59] 。2)原子炉等規制法等に基づく規制の実施

イ)実用発電用原子炉施設に係る規制

実用発電用原子炉施設については、原子力規制委員会が、原子炉等規制法に基づき、設計・建設段階、運転段階の各段階の規制を行っています。 設計・建設段階では、まず、電気事業者が設備の設計方針について記した原子炉設置(変更)許可申請を原子力規制委員会に提出します。これを受け、原子力規制委員会は設置許可基準規則等に定められた技術基準に適合しているかを審査し、原子炉の設置(変更)の許可について判断します。設置(変更)許可を受けた電気事業者は、設備の詳細な設計内容を示した工事計画について、原子力規制委員会に認可申請を行います。工事の各工程においては、原子力規制委員会が使用前検査を実施し、工事計画との適合性や技術基準との適合性について確認します。また、運転開始に当たっては、原子力発電所の運転の際に実施すべき事項や、従業員の保安教育の実施方針等原子力発電所の保安に関する基本的な事項を定めた保安規定の審査・認可を行います。なお、2018年2月末時点で、11電気事業者から16原子力発電所26基の新規制基準に係る設置変更許可申請等が提出されており、2017年度は関西電力(株)大飯発電所3、4号機及び東京電力ホールディングス(株)柏崎刈羽原子力発電所6、7号機について、原子力規制委員会により設置変更の認可がされました [61] 。 運転段階では、電気事業者による「定期事業者検査」、安全上特に重要な設備・機能を対象とした原子力規制委員会による「施設定期検査」等を通じて、技術基準への適合性が確認されています。また、原子力運転検査官は、保安検査により事業者が「保安規定」を遵守しているかどうかを確認します。なお、発電用原子炉設置者は、運転に関する主要な情報については定期的に、事故や故障等のトラブルについては直ちに、原子力規制委員会に報告することとされています。

図 1-13 実用発電用原子炉施設に係る従来の規制基準と新規制基準の比較

(出典)原子力規制委員会「実用発電用原子炉及び核燃料施設等に係る新規制基準について(概要)」(2016年) [60]

ロ)核燃料施設等に係る規制

原子炉等規制法に基づき、製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設、使用施設等に対する規制が行われています。これらの施設は、取り扱う核燃料物質の形態や施設の構造が多種多様であることから、それぞれの特徴を踏まえた基準を策定する方針が採られています。これらの施設についても新規制基準への適合性審査が進められています。2017年度は、(株)グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン、日本原燃濃縮・埋設事業所、三菱原子燃料(株)並びに原子燃料工業(株)東海事業所及び熊取事業所について、原子力規制委員会により加工事業の変更について認可されました。また、原子力機構の定常臨界実験装置(STACY 23 )及び原子炉安全性研究炉(NSRR 24 )の設置変更について認可されました。材料試験炉(JMTR 25 )については廃止措置予定のため設置変更許可申請取下げとなりました [62] 。

(2)原子力安全対策に関する最近の取組

① 新規制基準を踏まえた安全対策に関する最近の取組

新規制基準を踏まえた安全対策に関する取組として、再稼働の前提となる原子炉設置(変更)許可手続審査書案が原子力規制委員会に了承された最近の事例等を以下に示します。1)大飯発電所3、4号機の原子炉設置変更許可

関西電力(株)大飯発電所3、4号機の設置変更は、2017年5月に許可され、工事計画は同年8月に認可されました [63] [64] 。地震への対策としては、地震動評価において、発電所周辺の3つの断層を保守的に連動させて評価しています(基準地震動:856ガル)。津波への対策としては、海水ポンプ室及びその周辺に平均海面から高さ8.0mの防護壁を設置し、敷地への津波の浸水を防止しています。さらに、海水ポンプの引き津波対策として、海底に貯水堰も設置しています [65] 。2)柏崎刈羽原子力発電所6、7号機の原子炉設置変更許可

2013年9月に申請された東京電力ホールディングス(株)柏崎刈羽原子力発電所6、7号機の設置変更について、一部補正を経て2017年12月に許可されました [66] 。東電福島第一原発事故後としては、東京電力ホールディングス(株)の原子力発電所としても、東電福島第一原発と同じ沸騰水型原子炉(BWR)としても、初めての許可となります。東京電力ホールディングス(株)が東電福島第一原発事故の当事者であることから、原子力規制委員会と東京電力ホールディングス(株)の経営陣との意見交換や発電所の現場職員に対する意識調査を通じて、原子力発電所を運転する主体としての東京電力ホールディングス(株)の適格性についても確認が行われました。東京電力ホールディングス(株)は、これらの議論を踏まえ、安全性を最優先とする考え方や取組についても保安規定に明記する意向です。 なお、原子力規制委員会は、東京電力ホールディングス(株)が自主的に講じた対策が新規制基準の目的を達成するために合理的かつ適切な内容であると判断し、関連する技術的知見を追加の規制要求として規制基準に反映することを決定しました。これにより、閉じ込め機能を維持しながら原子炉格納容器の過圧破損を防止するための対策(格納容器代替循環冷却系)や、使用済燃料貯蔵槽から発生する水蒸気による悪影響を防止するための対策及び原子炉制御室の居住性を確保するための対策が、他の発電用原子炉に対しても求められることとなります [67] 。3)安全性向上評価の届出

原子炉等規制法では、原子力事業者等に対して、定期検査終了後6ヶ月以内に、新規制基準に基づく対策や自主的に講じた対策の効果について自ら評価を行い、その結果を踏まえて更なる安全性向上のための新たな取組を抽出し、その内容を原子力規制委員会に届け出させ、公表させることとしています。2017年7月に、全国で初めて九州電力(株)が川内原子力発電所1号機について届出を提出し、同年9月には、2号機の届出を提出し [68] 、2018年1月には関西電力(株)も高浜発電所第3号機について届出を提出しました [69] 。なお、電気事業者及び原子力規制委員会の双方にとって初めての取組であることから、「実用発電用原子炉の安全性向上評価の継続的な改善に係る会合 26 」において、評価結果の確認や安全性向上評価の継続的な改善に関する議論を公開で開催しています [70] 。② 検査制度の見直しに関する取組

2016年に実施されたIAEAのIRRSレビューによる検査制度への勧告や提言 [57] を踏まえ、検査制度の見直しが進められています。具体的には、2017年4月に原子炉等規制法の改正法が成立し、原子力事業者等が主体的に安全確保の水準の維持・向上に取り組み、原子力規制委員会が原子力事業者等の保安活動全般を常時チェックできる仕組みに見直されました(図1-14)。現在、新たな検査制度の2020年度実運用開始に向けて、以下のような検討が進められています。 ・事業者検査における独立性を持った実施体制の在り方や、その結果の透明性を高めるための報告等の在り方 ・原子力規制検査における基本検査項目及び検査ガイドの体系や横断領域の監視と評価の体系の在り方、活用する安全実績指標(PI 27 )の設定に係る基本方針 また、検査制度見直しに係る考え方として、原子力施設の安全確保に一義的責任を有する原子力事業者等自らが、安全確保のための取組を適切に実施し、その取組について評価・改善することとし、規制は安全上重要な事項に焦点を当て、検査官が監視・評価を行うこととしています。

図 1-14 原子炉等規制法改正後の新たな検査制度のポイント

(出典)第1回主要原子力施設設置者(被規制者)の原子力部門の責任者との意見交換 参考資料3 原 子力規制庁「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉 の規制に関する法律の一部を改正する法律案の概要(予算関連法案・一括法案)」(2017年) [71]

③ 原子力安全研究

原子力規制委員会では、「規制基準等の整備に活用するための知見の収集・整備」、「審査等の際の判断に必要な知見の収集・整備」、「規制活動に必要な手段の整備」、「技術基盤の構築・維持」等を目的として、安全研究を実施しています。原子力規制委員会は、2017年7月に発表した「今後推進すべき安全研究の分野及びその実施方針(平成30年度以降の安全研究に向けて)」において、横断的原子力安全(外部事象、火災防護、人的組織的要因)、原子炉施設(リスク評価、シビアアクシデント(軽水炉)、熱流動・核特性、核燃料、材料・構造、特定原子力施設)、核燃料サイクル・廃棄物(核燃料サイクル施設、放射性廃棄物埋設施設、廃止措置・クリアランス)、原子力災害対策・放射線規制等(原子力災害対策、放射線規制・管理、保障措置・核物質防護)の4つのカテゴリーについて2018年度以降の安全研究プロジェクトの概要を示しています [72] 。 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)や国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「量研」という。)では、IAEA等の国際機関及び諸外国の研究機関と連携し、安全研究を実施しています。具体的には、事故時の燃料破損挙動や原子炉冷却に係る現象把握、材料・構造安全性、核燃料施設の過酷事故の発生可能性、燃料デブリ等の臨界安全、放射性廃棄物管理、リスク評価・放射線安全・防災研究、保障措置、核不拡散に関する研究等を行っています。 経済産業省では、東電福島第一原発以外の廃止措置を含めた軽水炉の安全技術・人材の維持・発展のため、国、原子力事業者等、学会等の関係者が担うべき役割や各課題の優先度を明確化した「軽水炉安全技術・人材ロードマップ」(2015年6月(2017年3月改訂)自主的安全性向上・技術・人材ワーキンググループ) [73] を継続的に見直し、必要な改訂を行うとともに、本ロードマップの優先度に基づく研究開発を「原子力の安全性向上に資する共通基盤整備のための技術開発委託費」事業において推進しています [74] 。

- International Commission on Radiological Protection(国際放射線防護委員会)

- Nuclear Regulatory Commission

- Integrated Regulatory Review Service

- Static Experiment Critical Facility

- Nuclear Safety Research Reactor

- Japan Materials Testing Reactor

- http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/anzenpower_plants/index.html

- Performance Indicator

< 前の項目に戻る 目次に戻る 次の項目に進む >