5-2 核軍縮・核不拡散体制の維持・強化

我が国は、核兵器のない平和で安全な世界の実現のために、核軍縮外交を進めるとともに、国際的な核不拡散体制の維持・強化に取り組んでいくとしており、具体的には、以下の取組を進めることが重要です。

- 核軍縮外交を進めると同時に、国際核不拡散体制を維持・強化する新たな提案に関する議論に積極的に参加する。

- 核不拡散への取組のための基盤強化のため、これに従事する有能な人材の育成に努める。

- 「核不拡散と原子力の平和利用の両立を目指す趣旨で制定された国際約束・規範の遵守が、原子力利用による利益を享受するための大前提」とする国際的な共通認識の醸成に国際社会と協力して取り組む。

(1)国際的な軍縮・不拡散体制の礎石としての核兵器不拡散条約(NPT)

NPTは、米、ロシア、英、フランス及び中国を核兵器国と定め、これらの核兵器国には核不拡散と核軍縮交渉の義務を課す一方、非核兵器国には原子力の平和利用の権利を認めて、IAEA保障措置の下に置く義務を課すもので、国際的な核軍縮・核不拡散を実現するための最も重要な基礎となる条約として位置付けられています。我が国は同条約を1976年6月に批准し、2016年12月末時点の締約国数は191か国です(国連加盟国では、インド、パキスタン及びイスラエルが未加入。)。

条約の目的の実現及び条約の規定の遵守を確保するため5年に一度開催されるNPT運用検討会議では、条約が発効した1970年以来、その時々の国際情勢を反映した議論が展開されてきました。2010年NPT運用検討会議ではNPTを基礎とする軍縮・不拡散体制の強化のために行動計画が採択されましたが、同行動計画で2012年に国際会議が開催されることが合意された中東非大量破壊兵器地帯や核兵器の非人道的影響等についての議論をめぐって締約国間の意見は収斂せず、2015年NPT運用検討会議は最終的な合意を得ることなく終了しました [13]。こうした状況に加え、核軍縮の進め方をめぐり核兵器国と非核兵器国の間でアプローチの違いが鮮明となり 26 、さらに、北朝鮮の核・ミサイル問題ともあいまって、NPT体制は深刻な課題に直面しています。目下、条約発効50周年となる2020年NPT運用検討会議の成功に向けた取組がますます重要となっています。

(2)核軍縮に向けた取組

① 核軍縮の推進に向けた我が国の取組

我が国は、唯一の戦争被爆国として、「核兵器のない世界」を実現するため、軍縮・不拡散外交を積極的に行っています。我が国とオーストラリアが中心となって2010年9月に立ち上げた「軍縮・不拡散イニシアティブ(NPDI 27 )」は核兵器国と非核兵器国の橋渡し役となることを目指した活動を行ってきました。最近では、2015年のNPT運用検討会議に合意文書案を提出し、「核兵器の非人道的影響は、全ての核軍縮・不拡散の努力を根本的に下支えする」として、世界の政治指導者たちに広島・長崎訪問を呼びかけました。

伊勢志摩サミットに先立って広島で開催された2016年4月10・11日のG7外相会合の際には、核兵器国を含むG7の外相が被爆地広島で被爆の実相に触れるとともに、「核兵器のない世界」の実現に向けた力強いメッセージである「広島宣言」が発出されました。また、1994年以降、我が国が毎年国連総会に提出している核兵器廃絶決議は圧倒的多数の賛成を得て採択されてきており、国際社会における「核兵器のない世界」の実現に向けた機運を高めています。コラム ~オバマ大統領広島訪問~

オバマ米国大統領は、2016年5月のG7伊勢志摩サミットの終了後に、現職の米国大統領として初めて広島を訪問しました。平和記念公園における演説で「(前略)核を保有する国々は、恐怖の論理から逃れ、核兵器のない世界を追求する勇気を持たなければなりません。私が生きている間に、この目標を実現することはできないかもしれません。しかし粘り強い努力によって、大惨事が起きる可能性を低くすることができます。(中略)広島と長崎は、核戦争の夜明けではなく、私たち自身が倫理的に目覚めることの始まりとして知られるようになるでしょう」と述べました [14]。

② 包括的核実験禁止条約(CTBT)

CTBTは、全ての核兵器の実験的爆発または他の核爆発を禁止する核軍縮・不拡散上極めて重要な条約で、我が国は、1997年に批准しました。2016年12月末時点で、署名国は183か国、批准国は166か国ですが、CTBTの発効に必要な特定の44か国のうち、批准は36か国にとどまっており、条約は発効していません。未批准の発効要件国は、インド、パキスタン、北朝鮮、中国、エジプト、イラン、イスラエル、及び米国です。

北朝鮮が2006年以来、核実験を繰り返していますが、NPT上の5核兵器国の全てが、また1998年に核実験を行ったインド・パキスタン両国もその後、核実験モラトリアム(一時停止)を宣言し、今日まで遵守されています。

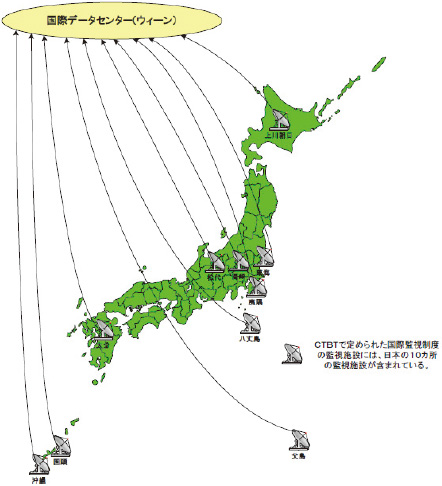

我が国は、残り8カ国の発効要件国の批准を含むCTBTの早期発効を重視しています。我が国は、発効促進会議、CTBTフレンズ外相会合、賢人グループ(GEM)による取組への積極的な関与及び支援に加え、二国間協議を通じて未批准国への早期批准の働きかけに積極的に取り組んでいます。また、検証体制については、日本は、日本の国際監視制度(IMS 29 )の10カ所の監視施設及び実験施設を維持・運営している他、世界各国の将来のIMSステーションオペレーター(観測点の運営者)の能力開発支援やCTBTOへの検証体制関連分野への任意拠出の提供を通じて、その強化に貢献しています(図 5-5) [15]。③ 核兵器用核分裂性物質生産禁止条約(FMCT)

1993年9月にクリントン米大統領(当時)が提案した「核兵器用核分裂性物質生産禁止条約」(「カットオフ条約」(FMCT 31 ))は、兵器用の核分裂性物質(兵器用高濃縮ウラン及びプルトニウム等)の生産を禁止することで、新たな核兵器保有国の出現を防ぎ、かつ核兵器国における核兵器の生産を制限するもので、核軍縮・不拡散の双方の観点から大きな意義を有します。

これまで、条約交渉を開始するための議論がジュネーブ軍縮会議(CD 32 )においてなされてきているものの、現在に至るまで実質的な交渉は開始されていません。近年の動きとしては、2012年の国連総会で、政府専門家会合(GGE 33 )の設置を要請するFMCT決議案が採択され、2014年及び2015年にかけて4回の会合が開かれました。同会合では、様々な論点に関する見解の一致点や相違点を特定するGGEの報告書が作成され、同報告書は2015年6月に国連事務総長よりCD議長に送付されました [16] [17]。その後もCDにおいてFMCTの交渉が開始されない状況を受け、 2016年国連総会決議(A/RES/71/259)において、国連事務総長の下にFMCTに関するハイレベル専門家準備グループを設置することが決定されました。同準備グループは、2017年から2年間かけて将来のFMCTの交渉に資するよう、条約の実質的な要素について議論し、勧告を作成する予定です。

(3)核不拡散に向けた取組

国際的な核軍縮や核不拡散に関する取組は、NPT等の国家間の条約を中心に、それを担保するためのIAEAとの協定、及び二国間原子力協定並びに原子力関係の資機材・技術の輸出管理体制等の国際的枠組みの下で実施されています。

① 原子力供給国グループ(NSG)

1974年のインドの核実験を契機として、原子力関連の資機材を輸出する際には核拡散の危険性をできる限り排除するために条件を付すことが必要との認識が高まったことから、原子力関連の資機材を供給する能力のある国の間で原子力供給国グループ(NSG 34 )が設立されました。NSG参加国は、1978年に核物質や原子力活動に使用するために設計又は製造された品目及び関連技術の輸出条件を定めたNSGガイドライン・パート1 35 を策定し、それに基づいた輸出管理を行っています。さらに、その後策定されたNSGガイドライン・パート2 36 は、通常の産業等に用いられる一方で、原子力活動にも使用し得る資機材(汎用品)及び関連技術も輸出管理の対象としています。 2017年8月末時点で我が国を含む48か国がNSGに参加しています [18]。② 保障措置

1) 国際保障措置の体制

NPT締約国である非核兵器国は、IAEAとの間で保障措置協定を締結して、国内の平和的な原子力活動に係る全ての核物質を申告して保障措置の下に置くことが義務付けられており、このような保障措置を「包括的保障措置」といいます。2016年12月末時点で、NPT締約国191か国のうち、我が国も含め非核兵器国173か国がIAEAとの協定に基づき包括的保障措置を受け入れています。

2016年末時点で、非核兵器国のうち包括的保障措置を受け入れていない国は12か国、包括的保障措置は実施されているが追加議定書を受け入れていない国は49か国です。

また、IAEAが、その国では「申告された核物質の平和的活動からの転用の兆候が認められないこと」、また、「未申告の核物質及び原子力活動が存在する兆候が認められないこと」を根拠として、全ての核物質が平和的活動にとどまっているとの「拡大結論」を導き出した場合には、「統合保障措置」を適用することができます。統合保障措置の適用により、従来の計量管理を基本としつつ短期通告査察又は無通告査察を強化することで、IAEAの検認能力を維持したまま査察回数の削減が期待されます。我が国においては、2004年6月のIAEA理事会において、上記の拡大結論が導き出され、以降、毎年同様の拡大結論を得ています [19]。2) 保障措置に関する国際協力の取組

IAEA保障措置の強化・効率化を進める上で重要な手法として採用されている保障措置環境試料分析については、我が国はIAEAネットワーク分析所として認定されている原子力機構 安全研究センターの高度環境分析研究棟(CLEAR 37 )において、IAEAが我が国以外での査察等の際に採取した環境試料の分析への協力を行うなど、引き続きIAEAの保障措置活動へ貢献するとともに、我が国としての核燃料物質の分析技術の維持・高度化を図ってまいります。

また、我が国はIAEA保障措置技術支援計画(JASPAS 38 )を通じ、我が国の保障措置技術を活用して、IAEA保障措置を強化・効率化するための技術開発への支援を行う等、保障措置に関する国際協力を実施しています。例えば、同機構の核不拡散・核セキュリティ総合支援センターでは、IAEA職員等を対象とした「再処理施設での保障措置に係るトレーニング」を2012年以降、毎年実施しています。③ 北朝鮮の核開発問題

北朝鮮は、2006年、2009年及び2013年に続き、2016年1月6日に4回目の、9月9日には5回目の核実験を行い、2016年のうちに2度の核実験を実施したことを受け、原子力委員会は、これを、国際平和と安全保障に対する明白な脅威であると同時に、国際的な核軍縮・核不拡散体制に対する重大な挑戦であるとして、強く非難する声明を発表しています。

また「国際連合安全保障理事会」(以下「国連安保理」という。)は、北朝鮮による核実験やミサイル発射を非難し、制裁措置を課す内容の累次の決議 39 を採択し、全ての核兵器及び既存の核計画を完全な、検証可能な、かつ、不可逆的な方法で放棄すること等を義務付けましたが、北朝鮮は国連安保理決議上の義務を果たしていません。2015年9月のIAEA総会でも、北朝鮮に対してNPTを完全に履行し、包括的保障措置の完全かつ効果的な実施に向けてIAEAと適切に協力するよう要請し、北朝鮮がNPT上の核兵器国の地位を有し得ないことを再確認する内容を含む決議を採択しました。

2016年5月のG7伊勢志摩サミット首脳宣言においても、各国首脳が北朝鮮による核及び弾道ミサイル開発の継続を強く非難し、国連安保理決議の履行を求めています。④ イランの核開発問題

イランの核開発問題は、中東地域のみならず、国際的な安全保障を揺るがしかねない、国際核不拡散体制への重大な挑戦となっていました。

イランが長期間にわたりIAEAに申告せずに核拡散上機微な活動を行い、IAEA保障措置協定に違反してきたことが明らかとなり、2006年2月のIAEA特別理事会において国連安保理に報告する決議が採択され、イランの核問題は国連安保理で協議されることとなりました。国連安保理は、イランに対し、全ての濃縮関連・再処理活動及び重水関連計画の停止、未解決の問題の解決などのため、IAEAに対してアクセス及び協力の提供を義務付け、また、追加議定書の迅速な締結を要請し、また、その遵守を求める累次の決議を採択しました。2006年12月と2007年3月に制裁措置とその内容を強化する決議が採択されたにもかかわらず、イランはウラン濃縮関連活動等の停止を行わず、2008年には核関連物資の対イラン禁輸やイランの核・ミサイル関連個人・団体の資産凍結等の追加制裁措置を含む決議が採択されました。さらに2009年には新たなウラン濃縮施設の建設が明らかとなり、また2010年には約20%のウラン濃縮を開始しました。2011年11月、IAEA事務局長がイランの核計画に関する軍事的側面の可能性に関する報告を発出し、IAEA理事会が決議を採択したことを踏まえ、欧米諸国の対イラン制裁が強化されました。

しかし、2013年8月に発足したローハニ政権が国際社会との対話路線をとったことにより、イランの核開発問題は解決に向かって動き始めています。

2015年7月14日にEU3+3(英仏独米中露及びEU)とイランとの間で合意された「包括的共同作業計画(JCPOA 40 )」及び、IAEAとイランが署名した「イランの核計画に関する過去及び現在の未解決の問題の解明のためのロードマップ」に基づく対応がなされることとなりました。

「イランの核計画に関する過去及び現在の未解決の問題の解明のためのロードマップ」に基づき、イランとIAEAとの間で作業が行われた結果、2015年12月にIAEA事務局長による最終評価報告が発出されました。同最終評価報告は、2003年末までにイランにおいて、核爆発装置の開発に関連する活動が組織的に行われ、一部の活動については2004年以降も行われた一方で、2010年以降は同様の活動が行われたとする信頼性のある根拠を有していないとしました。

さらに、2016年1月には、イランがJCPOAで約束した一部の措置を履行したことがIAEAにより検認されました。これにより、新たに採択された安保理決議第2231号に基づき、過去の関連する安保理決議によって課された制裁の一部が終了しました。ただし、イランの核活動やミサイルなどに関連する移転活動には引き続き制約が課されています。今後は、イランによる合意の着実な履行とIAEAによる監視・検証が重要です。一方で、米国では2016年12月にイラン制裁法が10年間延長されています。イランは米国の対応に反発しており、JCPOAの履行をめぐる両国の対応を注視する必要があります。⑤ インドをめぐる国際的な原子力協力の動き

NPTに未加入であるインドは、1974年と1998年に核実験を実施した後は、核実験モラトリアム(一時停止)を継続するとともに、核不拡散上の輸出管理の厳格化等を表明しました。

2008年8月、IAEA特別理事会において、インドとIAEAとの保障措置協定案が承認され、さらに同年8月及び9月のNSG臨時総会において、インドによる「約束と行動」を踏まえ、包括的保障措置協定の未締結国に対する原子力関連資機材の輸出を行わないと定めたNSGガイドラインをインドには適用しないことが決定されました。

このようなNSGによるインド例外化決定以降、米国だけでなく、フランス、ロシア、カナダ、韓国、オーストラリア等の原子力先進国がインドとの原子力協定を締結、又は交渉を開始し、積極的な対インド協力を進めています。我が国は、インドが今後も「約束と行動」を着実に実施することを前提にして原子力協力を行うことは、戦略的に最も重要なパートナーであるインドとの関係を深化・拡大させるとの観点及び原子力の平和利用についてインドが責任ある行動をとることを確保するとの観点から有意義と考え、2017年7月に、日印原子力協定を締結しました。⑥ 核不拡散の強化に向けた新たな動き

NPTを中心とした核不拡散に関する国際的枠組みは、核不拡散に役立ってきたという評価がある一方で、インド、パキスタン及び北朝鮮の核実験を抑制できませんでした。

2006年9月のIAEA第50回記念総会の際に、核燃料供給保証 41 に関する特別イベントが開催され、我が国の「IAEA燃料供給登録システム」を含め、様々な提案がなされました。また、2007年6月のIAEA理事会では、エルバラダイIAEA事務局長(当時)からこれらの提案を網羅的に整理し、今後検討すべき論点を整理した報告書が提出されました。

その後、ロシアが主導するアンガルスクの国際ウラン濃縮センター(IUEC 42 )に低濃縮ウラン(LEU)を備蓄するイニシアティブについては、ロシアの国家原子力コーポレーション・ロスアトム 43 が2010年3月にIAEAと備蓄の構築に関する協定を交わして、2011年2月3日より燃料供給保証として120tのLEU備蓄の利用が可能となりました。

また、米国のNGOである核脅威イニシアティブ(NTI 44 )によるLEU備蓄に関する提案については、2015年6月のIAEA理事会において、カザフスタンにLEUの核燃料バンクを設置し操業することに関する同国とのホスト国協定が承認され、同年8月にカザフスタンにおいて署名されました。カザフスタンは内陸国であり、LEUの運搬において,隣接国であるロシア、中国等を経由する必要があり、ロシアとの間では2015年に通過協定に署名しました。同バンクは2017年8月29日に開所する予定となっています。

(4)核テロリズムに対する取組

2001年9月に起きた米国同時多発テロを受けた国際社会全体でのテロ対策の流れの中で、核物質や放射性物質を使用したテロ活動(いわゆる「核テロ活動」)の防止を中心とした「核セキュリティ」について国際的な取組を強化する動きが高まっています。IAEAは、核物質や放射性物質の悪用の想定される脅威を以下の4種類に分類しています。

- 核兵器の盗取

- 盗取された核物質を用いて製造される核爆発装置

- その他の放射性物質の発散装置(いわゆる「汚い爆弾」)

- 原子力施設や放射性物質の輸送等に対する妨害破壊行為

我が国は、テロ対策のための国際的な取組に積極的に取り組んでおり、国連その他の国際機関で採択された13のテロ防止関連諸条約を締結しています。これらの条約は、国際的なテロ行為の容疑者を最終的にいずれかの国で処罰し得るように、国際的な協力の枠組みを構築することを目的としています。

① 核セキュリティ・サミット

2009年4月、オバマ米国大統領がチェコ・プラハで演説し、核テロは地球規模の安全保障に対する最も緊急かつ最大の脅威であるとした上で、翌年中の核セキュリティ・サミットを主催することを提唱しました。これを受けて2010年4月、核セキュリティをテーマとする初のサミットが米国・ワシントンで開催されました。我が国を含む47か国と3国際機関から首脳等が参加した同サミットでは、オバマ大統領が掲げた「全ての脆弱な核物質の管理を4年以内に徹底する」との目標を参加国が共有するとともに、今後取り組むべき措置を示した「コミュニケ」及びそれを具体化した「作業計画」が採択されました。

第2回サミットは2012年3月、53か国と4国際機関等から首脳級36名を含む代表が参加して韓国・ソウルで開催されました。核セキュリティ分野の実効的な取組を促進する観点から、核セキュリティ向上のための様々なテーマにつき、リード国が中心となって有志国を取りまとめて具体的な取組を実施する「バスケット提案方式」が採用されました。また、東電福島第一原発事故から1年というタイミングでの開催であることから、原子力安全と核セキュリティとの相互関係に注目が集まる中、事故の教訓を踏まえた核セキュリティ強化のための我が国の取組が各国首脳に共有されました。

2014年3月にオランダ・ハーグで開催された第3回サミットには、31か国からの首脳を含む53か国4機関が出席して、これまでの政策的成果を評価し、課題を明らかにした上で、今後の取組強化を謳う「ハーグ・コミュニケ」が採択されました。2日間のセッションでは、双方向の議論を重視する議長国オランダの発議により、各国による政策的立場の発表だけでなく、架空のシナリオに基づき各国首脳が核テロ対策を議論する「政策シミュレーション」や、少人数で核セキュリティ・サミットの将来について討議する「首脳リトリート」が行われました。

最終回となる第4回サミットは2016年3月31日・4月1日に米国・ワシントンで開催され、53か国及び3国際機関から約40名の首脳レベルが参加し、ベルギー等におけるテロ事件を踏まえ、国際テロ組織による核テロの脅威は国際社会が取り組むべき喫緊の課題であるとの認識を共有し、各国が連携して具体的措置をとる必要性が再確認されました。

我が国は、前回サミットで約束したFCAの核燃料の全量撤去を日米で緊密に連携し完了したこと、KUCAのHEU燃料をLEU燃料に転換し、全てのHEU燃料の米国への撤去を行うことを決定したことについて、日米共同声明の形にまとめて国際社会に対するメッセージとして発出しました。

最終セッションでは、今回で終了する核セキュリティ・サミット後も引き続き核セキュリティの強化に取り組むために国際機関・枠組みにおける5つの行動計画(国連、IAEA、国際刑事警察機構(INTERPOL 45 )、大量破壊兵器及び物質の拡散に対するグローバル・パートナーシップ(GP 46 )、及び核テロリズムに対抗するためのグローバル・イニシアティブ(GICNT 47 ))が採択されました。

これまで4回の核セキュリティ・サミットを通じて、核テロへの認識が向上し、核物質防護条約改正については、発効要件である現締約国の3分の2である102か国の締結が得られて2016年5月8日に発効に至りました。また、各国における核物質の最小化や防護強化を含め、核セキュリティ強化に向けた世界の取組が促進されました [20]。コラム ~第4回核セキュリティ・サミットにおける我が国の貢献[21]~

米国オバマ大統領が提唱して2010年4月に開始された核セキュリティ・サミットは、2年に1度の頻度で開催され、2016年3月31日から4月1日に米国ワシントンで開催された第4回サミットをもって終結しました。 最終回となる第4回サミット2日目の4月1日、核セキュリティ向上のための国家の取組をテーマとするオープニングセッションにおいて、安倍総理は基調発言者として、以下のような発言を行いました。

- 日本における核セキュリティは、東電福島第一原発の事故と密接不可分。震災から5年を迎え、全世界からの支援に改めて感謝。日本は、二度とあのような事故を起こさないとの決意の下、原子力の平和利用を再びリードすべく歩み始めた。

- 東電福島第一原発事故の経験を踏まえ、世界で最も厳しいレベルの新規制基準を作成。事故の教訓を世界と共有し、原発の安全性、事故対策の知見を世界に広げていくことが日本の使命。そのために必要となる人材育成、各国への支援、安全基準に関する国際協力等を積極的に行っていく。

- 世界で原子力発電所が建設される中、原子力の平和利用を将来にわたって維持していくためには完全な透明性の確保が必要。日本は一貫して民生用原子力の透明性の向上について世界をリード。各国がさらに努力していくことを訴えたい。

- 原子力安全の向上、透明性の確保を通じた不拡散の取組は、原子力を利用する全ての国の協力なしには達成できない。核セキュリティ・サミット後も、IAEA等で議論を深め、具体的な行動につなげていきたい。

- 核物質の最小化・適正管理に関し、日本は「利用目的のないプルトニウムは持たない」との原則を実践。前回ハーグ・核セキュリティ・サミットで約束した原子力機構のFCAのHEU燃料とプルトニウム燃料の全量撤去を、日米で緊密に連携し、予定を大幅に前倒しして完了。

- さらに今回、KUCAの核燃料を低濃縮化し、HEU燃料の全量撤去を行うことを決定。世界の核セキュリティ強化への大きな貢献であるこれらの取組を、日米共同声明の形にまとめ、国際社会に対するメッセージとして発出。

4月1日に発表された核セキュリティ協力に関する日米共同声明では、日米核セキュリティ作業グループ(NSWG)の下で、核セキュリティ強化のための取組がなされた実績が確認された上で、NSWGが二国間の協力を引き続き推進していく方針が確認されました。また米国から、原子力機構の核不拡散・核セキュリティ総合支援センター(ISCN)がアジア地域における核セキュリティ強化のための主導的な拠点となるよう、アジア諸国の人材の能力構築活動を継続することへの期待も示されました。さらに日米共同声明では、両国が核セキュリティ分野における協力をさらに推進するため、秘密情報の共有を可能とする枠組みに関する交渉を開始したことも明らかにされています。

② 核物質及び原子力施設の防護に関する条約(改正核物質防護条約)

核物質防護条約は、核物質の不法な取得及び使用の防止を主目的とした条約であり、2016年12月末時点の締約国は155か国と1機関(EURATOM))です。2005年の改正で、処罰対象の犯罪が拡大されました。核物質防護条約改正の発効には、締約国の3分の2による締結が必要であり、2016年の第4回核セキュリティ・サミット(米国ワシントンDCにて同年3月31日・4月1日開催)の後に102か国の締結をもって改正が発効しました [22]。③ 核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約(核テロリズム防止条約)

核によるテロリズムの行為の防止並びに同行為の容疑者の訴追及び処罰のための効果的かつ実行可能な措置をとるための国際協力を強化することを目的として、2005年4月に核テロリズム防止条約が国連総会で採択され、2007年7月に22か国の締結により発効しました。我が国は2007年に締約国となりました。米国は2015年9月30日に批准書を国連に提出して、100番目の締約国となり、2010年の第1回核セキュリティ・サミットにおけるオバマ大統領の約束を果たしました。2016年12月末時点の締約国数は、107か国です [23]。④ 核テロリズムに対抗するためのグローバル・イニシアティブ(GICNT)

2006年7月、サンクト・ペテルブルクG8サミットの際、米露両首脳が「核テロリズムに対抗するためのグローバル・イニシアティブ(GICNT)」を発表しました。その後、2006年10月に開催された第1回会合で採択された「原則に関する声明」に基づき、具体的な活動計画(セミナー、ワークショップ等)を参加国がそれぞれ提案し順次実施していくこととなりました。

2010年6月の会合では、GICNTの体制強化のための組織化活動項目について合意され、それぞれについて作業グループの活動が行われています。また2016年の第4回核セキュリティ・サミットでは、GICNTを支援するための行動計画が参加諸国より発表されました。

2016年12月末時点で、GICNT参加国は86か国及び5機関(オブザーバー:EU、IAEA、INTERPOL、国連薬物犯罪事務所(UNODC 49 )、国連地域間犯罪司法研究所(UNICRI 50 ))にまで増加しています [24]。⑤ 世界核セキュリティ協会(WINS)

世界核セキュリティ協会(WINS 51 )は、核物質及び放射性物質がテロ目的に使用されないように、これらの物質の管理を徹底することを目的として、NTIにより発案され2008年9月の第52回IAEA年次総会の際に設立されました。

WINSは核セキュリティ管理に関するWINSアカデミーをオンラインで提供しており、2015年末時点で71か国から589名の参加を得て、124名の修了者に対して205件の検定書を授与しています。また、2016年の第4回核セキュリティ・サミットへの貢献を行い、2016年12月のIAEA核セキュリティ国際会議への積極的に参加しました。⑥ IAEAにおける取組

IAEAは、核テロ対策を支援するために2002年3月、核物質及び原子力施設の防護等8つの活動分野で構成される第1次活動計画を策定し、核物質等テロ行為防止特別基金を設立しました。それ以後、2005年9月に第2次活動計画が、2009年8月に第3次活動計画がそれぞれ策定されています。

2013年7月1~5日にはIAEAの主催で、初めての閣僚級の会議「核セキュリティに関する国際会議:グローバルな努力の強化」が開催され、核セキュリティ強化のための国際社会における近年の成果を総括するとともに、2014年以降の中長期の目標及び優先事項について検討されました。その後、2013年8月には、今後4年間の活動計画として第4次活動計画がまとめられ、同年9月にIAEA理事会により承認されました。

2016年12月5~9日には、「核セキュリティに関する国際会議:誓約と行動」が開催されました。この国際会議は、各国の閣僚が成果、誓約、行動に関して発表する機会を提供し、閣僚宣言を採択する12月5日の閣僚会合、及び高いレベルでの政策的討議と、それに並行した技術セッションからなる科学・技術プログラムという、2つの主要パートで構成されました。会議には130か国及び17の国際機関が参加、我が国を含む50か国以上から閣僚レベルが出席し、核セキュリティ・サミットの精神を承継し、今後IAEAが中心となって核セキュリティ強化に向けて各国が努力していくことが確認され、閣僚宣言が発出されました。

IAEAは、我が国が2015年2月に受け入れた国際核物質防護諮問サービス(IPPAS 52 )のミッションを2014年7月1日から2015年6月30日までの期間において、さらに3か国について実施し、次の1年間についても12か国からミッション派遣の要請を受けています。

また、IAEA核セキュリティ・シリーズ文書のレビューと承認を行っている核セキュリティ・ガイダンス委員会(NSGC 53 )の活動としては、2015年6月30日までの1年間に、NSGCが承認済みの4つの実施指針の発刊と2つの実施ガイドの発刊準備、2件の実施指針と1件の技術指針の承認、最終ドラフト5件についての120日のコメント期間の完了及びコメント用ドラフト2件の承認に加えて、約20件の実施指針及び技術指針がNSGCの承認を得たロードマップに従って策定中であると報告されています。⑦ 近年の主要国首脳会議における取組

日本、米国、英国、フランス、ドイツ、イタリア、カナダ、ロシア8か国の首脳並びに欧州理事会議長及び欧州委員会委員長が参加して開催される首脳会議であるG8サミットでは、国際社会が直面する様々な地球規模の課題について自由闊達な意見交換を通じて首脳がコンセンサスを形成し、その成果が宣言としてまとめられてきました。なお、ウクライナ情勢を受けたロシアの参加停止により、2014年以降はG7サミットとなっています。また、サミットに先立ってG8/G7各国外相及びEU外相・安全保障上級代表が出席して開催されるG8/G7外相会合においては、不拡散及び軍縮に関するG8/G7声明が発出されています。

2016年5月に開催された伊勢志摩サミットにおける首脳宣言では、北朝鮮に対して2016年1月の核実験及び弾道ミサイル技術を用いた発射を強く非難し、国連安保理決議及び六者会合共同声明を遵守し、こうした挑発行動をしないよう求めました。また、不拡散・軍縮部分において、G7サミットに先立って同年4月11日に広島で開催されたG7外相会合で発出された「不拡散及び軍縮に関するG7声明」及び「核軍縮及び不拡散に関するG7外相広島宣言」が承認されています。⑧ その他の取組

1) 大量破壊兵器及び物質の拡散に対するグローバル・パートナーシップ(GP)

2002年G8カナナスキス・サミットにおいて、大量破壊兵器(核、生物兵器、化学兵器)及びその他関連物質等の拡散防止を主な目的として「G8グローバルシップ(GP)の設置が合意されました。GPの主な関心分野の1つは、核セキュリティ関連のプログラムや活動についてのパートナーシップ、協調、協力を構築するために有益な基盤を提供することを通じて、核・放射線セキュリティを強化し、また非国家主体によるこれら物質の入手を防ぐことです。当初GPは10年間のマンデートで活動する予定でしたが、2011年G8ドーヴィル・サミットで、2012年以降のマンデート延長が決定され、参加国もG8の枠を越えて、ジョージアの加盟により現在は30か国及びEUが参加しています。2016年の第4回米国核セキュリティ・サミットでは、日本が議長国となってGP共同声明及びGP行動計画を取りまとめ、発表しました。また、1月及び9月には、G7議長国としてGP作業部会全体会合を東京にて開催しました。2) 国連の行動計画

国連総会と国連安保理は、グローバルな核セキュリティを強化する上で重要な役割を果たしています。核テロリズムに対抗するための国際的な法的基盤として、2004年の国連安保理決議第1540号 54 と核テロリズム防止条約が挙げられます。2016年の第4回核セキュリティ・サミットで発表された国連の行動計画では、2021年までに国連安保理決議第1540号の核セキュリティ責務を完全に履行するための取組、及び同決議の2016年包括レビューの機会を利用して同決議の履行と1540委員会 55 及びその専門家グループへの支援の強化に加えて、2017年に発効10周年を迎える核テロリズム防止条約の履行状況を評価する締約国のハイレベル会合の開催を締約国が国連総会決議によって要請することが含まれています。

- 例えば、2016年の国連総会においては、核兵器禁止条約交渉開始決議案が採択され、オーストリア、メキシコ、スウェーデンほか113カ国の賛成で採択されたが、中国、インド、パキスタン、オランダほか13カ国が棄権、米国、英国、フランス、ロシア、日本、オーストラリア、ドイツ、カナダほか35カ国は反対した。

- Non-proliferation and Disarmament Initiative

- http://www.mofa.go.jp/mofaj/na/na1/us/page4_002105.html

- International Monitoring System

- http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kaku/ctbt/pdfs/kanshi_point.pdf

- Fissile Material Cut-off Treaty

- Conference on Disarmament

- Group of Governmental Experts

- Nuclear Suppliers Group

- NSGガイドライン・パート1の主な対象品目は、①核物質、②原子炉とその付属装置、③重水、原子炉級黒鉛等、④ウラン濃縮、再処理、燃料加工、重水製造、転換等に係るプラントとその関連資機材です。

- NSGガイドライン・パート2の主な対象品目は、①産業用機械(数値制御装置、測定装置等)、②材料(アルミニウム合金、ベリリウム等)、③ウラン同位元素分離装置及び部品、④重水製造プラント関連装置、⑤核爆発装置開発のための試験及び計測装置、⑥核爆発装置用部品です。

- Clean Laboratory for Environmental Analysis and Research

- Japan Support Programme for Agency Safeguards

- 国連安保理は、2006年10月の北朝鮮による核実験実施の発表を受けて国連安保理決議第1718号を、2009年5月の北朝鮮による核実験を受けて同年6月に国連安保理決議第1874号を、2012年12月の北朝鮮による「人工衛星」と称するミサイル発射を受けてこれまでの制裁を拡充・強化する国連安保理決議第2087号を採択している。また、2013年2月の3回目となる核実験の強行を受けて同年3月に北朝鮮による核実験を国連安保理決議違反と認定し、非難するとともに、制裁の追加・強化を含む強い内容が含まれる決議第2094号を採択している。さらに,2016年1月と9月に実施された北朝鮮による4回目及び5回目となる核実験や弾道ミサイル発射を受けて国連安保理決議第2270号及び第2321号を採択している。2017年には、北朝鮮による累次の弾道ミサイル発射を受けて、国連安保理決議第2356号を、7月に北朝鮮が2度にわたり、ICBM級の弾道ミサイルを発射したこと等を受けて、国連安保理決議第2371号を採択している。

- Joint Comprehensive Plan of Action

- 供給保証は、政治的な理由による核燃料の供給途絶を回避するものであり、そのメカニズムとしては、契約などに基づいて仮想的な備蓄や加工サービスを提供すること、又は核燃料の現物(天然ウランから燃料集合体まで)を備蓄すること等が考えられます。

- International Uranium Enrichment Center

- State Atomic Energy Corporation Rosatom

- Nuclear Threat Initiative

- International Criminal Police Organization

- Global Partnership Against the Spread of Weapons and Materials of Mass Destruction

- Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism

- http://www.mofa.go.jp/mofaj/dns/n_s_ne/page3_001642.html

- United Nations Office on Drugs and Crime

- United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute

- World Institute for Nuclear Security

- International Physical Protection Advisory Service

- Nuclear Security Guidance Committee

- 大量破壊兵器及びその運搬手段の拡散が国際の平和と安全に対する脅威を構成することが明記された、初の国連憲章第7章下の国連安保理決議であり、全ての加盟国が本件決議の実施について安保理の下に置かれる1540委員会へ報告することが定められました。

- 国連安保理決議第1540号の履行状況を把握・検討する目的で、国連安保理下に設置された委員会です。

| < 前の項目に戻る | 目次に戻る | 次の項目に進む > |