5-5 立地地域との共生

我が国の原子力利用には、原子力関係施設の立地自治体や住民等関係者の理解と協力が必要であり、関係者のエネルギー安定供給への貢献を再認識していくことが重要です。また、立地地域においては、地域経済の持続的な発展につながる地域資源の開発・観光客の誘致等の地域振興策、地域経済への影響の緩和、防災体制の充実等、地域ごとに様々な課題を抱えており、政府は真摯に向き合い、それに対する取組を進めることが必要です。

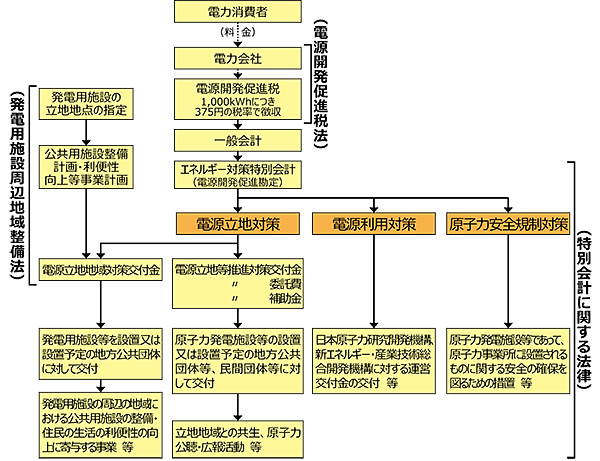

立地地域との共生を図る観点から、国は、電源三法(「電源開発促進税法」(昭和49年法律第79号)、「特別会計に関する法律」(平成19年法律第23号)、「発電用施設周辺地域整備法」(昭和49年法律第78号))に基づく地方公共団体への交付金の交付(図5-8)等を行っています。

2022年度予算では、「電源立地地域対策交付金」として811.9億円が計上されており、道路、水道、教育文化施設等の整備や維持補修等の公共用施設整備事業や、地域の観光情報の発信や地場産業支援等の地域活性化事業等に活用されます。

図5-8 電源三法制度

(出典)電気事業連合会「INFOBASE」に基づき作成

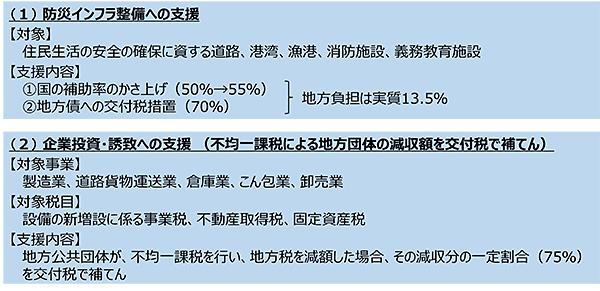

原子力発電施設等の立地地域について、防災に配慮しつつ、地域振興を図ることを目的として、2000年12月に10年間の時限を設けて成立した「原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法」(平成12年法律第148号。以下「原子力立地地域特措法」という。)は、2010年12月の法改正により10年間延長され、2021年3月の法改正により更に10年間延長されました。原子力立地地域特措法に基づき、避難道路や避難所等の防災インフラ整備への支援等の措置が講じられています(図5-9)。

図5-9 原子力立地地域特措法による立地地域に対する支援措置

(出典)第42回原子力委員会資料第1-1号 原子力政策担当室「原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法について」(2020年)に基づき作成

また、原子力発電所の長期停止、再稼働、廃炉等による地域への影響を緩和するため、中長期的な視点に立った地域振興に国と立地地域が一体となって取り組んでいます。原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業による地方公共団体への交付金の交付や、地域資源の活用とブランド力の強化を図る産品・サービスの開発、販路拡大、PR活動等の地域の取組に対する支援も実施しています。

さらに、原子力発電所立地地域の産業の複線化や新産業・雇用の創出も含め、各地域の要望に応じて立地地域の「将来像」を共に描く枠組み等を設け、各地域の実態に即した支援を進めることとしています。例えば、我が国初の40年超となる原子力発電所の運転が進む福井県嶺南地域においては、「福井県・原子力発電所の立地地域の将来像に関する共創会議」が開催されました。同会議では、福井県及び県内の原子力発電所立地自治体、国、原子力事業者が、目指すべき「地域の将来像」を共有するとともに、その実現に向けた国や事業者の取組を充実、深化させていくことを目的としており、2021年度は3回開催され、将来像の実現に向けた基本方針の策定等に向けた議論が行われました。

| < 前の項目に戻る | 目次に戻る | 次の項目に進む > |