第1章 福島の着実な復興・再生と教訓を真摯に受け止めた不断の安全性向上

1-1 福島の着実な復興・再生の推進と教訓の活用

東電福島第一原発事故は、福島県民を始め多くの国民に多大な被害を及ぼし、これにより、我が国のみならず国際的にも原子力への不信や不安が著しく高まり、原子力政策に大きな変動をもたらしました。放射線リスクへの懸念等を含む、こうした不信・不安に対して真摯に向き合い、その軽減に向けた取組を一層進めていくとともに、事故の発生を防止できなかったことを反省し、国内外の諸機関が取りまとめた事故の調査報告書の指摘等を含めて、得られた教訓を生かしていくことが重要です。

また、事故から11年が経過した現在も、多数の住民の方々が避難を余儀なくされ、一部食品の出荷制限が継続する等、事故の影響が続いています。福島の復興・再生に向けて全力で取り組み続けることは重要であり、引き続き以下のような取組が進められています。

- 東電福島第一原発の廃炉と事故状況の究明

- 放射性物質に汚染された廃棄物の処理施設、中間貯蔵施設の整備と、廃棄物や除去土壌等の輸送、貯蔵、埋立処分等

- 避難指示の解除と、避難住民の方々の早期帰還に向けた安全・安心対策、事業・生業の再建や風評被害対策等の生活再建に向けた支援への取組

- 福島イノベーション・コースト構想を始めとした、復興・再生に向けた取組

(1)東電福島第一原発事故の調査・検証

① 東電福島第一原発事故に関する調査報告書

事故後、国内外の諸機関が事故の調査・検証を行い、多くの提言等を取りまとめ、事故調査報告書として公表してきました(表1-1)。

国会に設置された「東京電力福島原子力発電所事故調査委員会」(以下「国会事故調」という。)の報告書では、規制当局に対する国会の監視、政府の危機管理体制の見直し、被災住民に対する政府の対応、電気事業者の監視、新しい規制組織の要件、原子力法規制の見直し、独立調査委員会の活用、の7つの提言が出されました。提言を受けて政府が講じた措置については、国会への報告書を当面の間毎年提出することが義務付けられており1、政府は年度ごとに報告書を取りまとめ、国会に提出しています。2021年度に政府が講じた主な措置は、2022年6月に閣議決定された「令和3年度 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の報告書を受けて講じた措置」に取りまとめられています。政府に設置された「東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会」(以下「政府事故調」という。)の報告書においても、安全対策・防災対策の基本的視点に関するもの、原子力発電の安全対策に関するもの、原子力災害に対応する態勢に関するもの、被害の防止・軽減策に関するもの、国際的調和に関するもの、関係機関の在り方に関するもの、継続的な原因解明・被害調査に関するものの7項目についての提言が出されました。政府は、これらの提言を受けて講じた措置についても、報告書を取りまとめています。

表1-1 東京電力福島原子力発電所事故に関する主な事故調査報告書 報告書名 発行元 発行年月 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会報告書 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会(国会事故調) 2012年7月 東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会最終報告 東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会(政府事故調) 2012年7月 福島原子力事故調査報告書 東京電力株式会社 2012年6月 福島原発事故独立検証委員会

調査・検証報告書福島原発事故独立検証委員会(民間事故調) 2012年2月 福島原発事故10年検証委員会

民間事故調最終報告書一般財団法人アジア・パシフィック・イニシアティブ 2021年2月 福島第一原子力発電所事故

その全貌と明日に向けた提言

-学会事故調 最終報告書-一般社団法人日本原子力学会

東京電力福島第一原子力発電所事故に関する調査委員会(学会事故調)2014年3月 学会事故調最終報告書における提言への取り組み状況(第1回調査報告書) 一般社団法人日本原子力学会

福島第一原子力発電所廃炉検討委員会2016年3月 福島第一原子力発電所事故に関する調査委員会報告における提言の実行度調査-10年目のフォローアップ- 一般社団法人日本原子力学会

学会事故調提言フォローワーキンググループ2021年5月 The Fukushima Daiichi Accident Report by the Director General 国際原子力機関(IAEA) 2015年8月 The Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant Accident: OECD/NEA Nuclear Safety Response and Lessons Learnt 経済協力開発機構/原子力機関(OECD/NEA) 2013年9月 Five Years after the Fukushima Daiichi Accident: Nuclear Safety Improvement and Lessons Learnt 経済協力開発機構/原子力機関(OECD/NEA) 2016年2月 Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant Accident, Ten Years On Progress, Lessons and Challenges 経済協力開発機構/原子力機関(OECD/NEA) 2021年3月 (出典)各報告書等に基づき作成

コラム ~学会事故調及び民間事故調のフォローアップ~

一般社団法人日本原子力学会は、事故の原因を調査するとともに、原子力安全に向けた提言を行うために「東京電力福島第一原子力発電所事故に関する調査委員会」(学会事故調)を設置し、2014年3月に最終報告書を公表しました。最終報告書では5分類50項目の提言が示されています。定期的にフォローアップすることとしており、事故後5年目の2016年3月には、原子力規制委員会や事業者等の関係機関における提言に対する取組状況を調査した報告書を公表しました。さらに、事故後10年が経過した2021年5月には、2016年以降の取組状況の調査に加え、その取組状況に対する分析と評価を実施し、今後更に取り組むべき課題を取りまとめた報告書「福島第一原子力発電所事故に関する調査委員会報告における提言の実行度調査-10年目のフォローアップ-」を公表しました。同報告書には、「社会との対話を進め、情報の共有や理解を得、新たな取組に反映させる」こと、「規制機関や事業者、産業界とのトップ対話をはじめ各層での対話に積極的に取り組み、提言の実現に寄与する」こと、「各層の教育に積極的に関与し、実践する」ことなど、日本原子力学会として取り組むべき課題も示されています。

「福島原発事故独立検証委員会」(民間事故調)は、民間独自の立場から東電福島第一原発事故の検証を行い、2012年2月に調査・検証報告書を公表しました。その後、事故後10年を迎えるに際し、民間事故調が提起した課題と教訓を振り返り、教訓から学び生かされたこと、十分に学べなかったこと及びその理由等を検証するため、「福島原発事故10年検証委員会」(第二民間事故調)が立ち上げられました。2021年2月に取りまとめられた同委員会の報告書では、次の7つのテーマについて検証結果等が示されました。

第二民間事故調における検証テーマ テーマ 概要 原子力安全規制 世界一厳しいとされる新たな安全規制は、事故の遠因となった「安全神話」を乗り越えられるか 等 東京電力のガバナンス 大胆な組織改革や意識改革が提唱されたが、東京電力を変えることができたか 等 リスクコミュニケーション 2011年当時とはコミュニケーションの在り方が大きく変わった中で、リスクコミュニケーションはどうあるべきか 等 官邸の危機管理 制度・仕組みとして、原子力災害が発生したときの危機管理ができる体制になっているか 等 ロジスティクス 原発再稼働の要件として求められた物理的な「備え」は、複合災害が来た際に適切に機能するか 等 ファーストリスポンダー 原子力災害における自衛隊・警察・消防等のファーストリスポンダーの役割が想定されていなかったこと等を踏まえ、どのような対応をしているか 等 復興 原発事故の問題として、長期にわたる復興をどうしていくべきか 等 (出典)福島原発事故10年検証委員会「民間事故調最終報告書」(2021年)に基づき作成

② 事故原因の解明に向けた取組

国会事故調や政府事故調、IAEA事務局長報告書等において、事故の大きな要因は、津波を起因として電源を喪失し、原子炉を冷却する機能が失われたことにあるとされています。

原子力規制委員会では、国会事故調報告書において未解明問題として指摘されている事項について継続的に調査・分析を行っており、2014年10月に「東京電力福島第一原子力発電所事故の分析 中間報告書」を、2021年3月に「東京電力福島第一原子力発電所事故の調査・分析に係る中間取りまとめ~2019年9月から2021年3月までの検討~」を公表しました。なお、新型コロナウイルス感染症への対策のため調査・分析が十分に実施できなかった事項や今後の廃炉作業の進捗等に伴って明らかにされる事項等の存在も念頭に、東京電力の取組も踏まえつつ、原子力規制庁において調査・分析を継続することとしています。2021年4月以降、同中間取りまとめから得られた知見の安全規制への取り入れについて、水素防護、ベント機能、減圧機能の3つに分類した上で検討が進められています(表1-2)。このうち、水素防護に関する知見については、同年12月に検討状況の中間報告が行われました。

表1-2 「東京電力福島第一原子力発電所事故の調査・分析に係る中間取りまとめ」から得られた知見等の分類表 分類 得られた知見等 水素防護

- 水素爆発時の映像及び損傷状況から、原子炉建屋の破損の主要因は、原子炉建屋内に滞留した水素の爆燃(水素濃度8%程度)によって生じた圧力によることを示唆している。

- 3号機のベント成功回数は2回。このベントによって4号機原子炉建屋内に水素が流入し、40時間にわたって水素が滞留した後、爆発に至った。

ベント機能

- 2号機耐圧強化ベントは、ベントラインの系統構成は完了していたが、ラプチャーディスクの作動圧力(528kPa[abs](原子炉格納容器の設計圧力の1.1倍))に到達せず、ベントは成功しなかった。

- 耐圧強化ベントラインの非常用ガス処理系配管への接続により、自号機非常用ガス処理系及び原子炉建屋内へのベントガスの逆流、汚染及び水素流入による原子炉建屋の破損リスクの拡大が生じた。

- 1/2号機共用排気筒の内部に排気筒頂部までの排気配管がなく、排気筒内にベントガスが滞留、排気筒下部の高い汚染の原因となった。

- サプレッションチェンバ・スクラビングにおいて、炉心溶融後のベント時には真空破壊弁の故障によりドライウェル中の気体がスクラビングを経由せずに原子炉格納容器外に放出される可能性がある。

減圧機能

- 主蒸気逃がし安全弁の逃がし弁機能の不安定動作(中途開閉状態の継続と開信号解除の不成立)が確認された。

- 主蒸気逃がし安全弁の安全弁機能の作動開始圧力の低下が確認された。

- 自動減圧系が設計意図と異なる条件の成立(サプレッションチェンバ圧力の上昇による低圧注水系ポンプの背圧上昇を誤検知すること)で作動したことにより原子炉格納容器圧力がラプチャーディスクの破壊圧力に達し、ベントが成立した。

(出典)第46回技術情報検討会資料46-1 東京電力福島第一原子力発電所事故に関する知見の規制への取り入れに関する作業チーム「『東京電力福島第一原子力発電所事故の調査・分析に係る中間取りまとめ』から得られた知見等の分類表」(2021年)に基づき作成

また、原子力規制委員会では、事故分析と廃炉作業を両立するために必要な事項について関係機関と公開で議論・調整する場として「福島第一原子力発電所廃炉・事故調査に係る連絡・調整会議」を設置しており、2021年度は2回開催されました。

東京電力は、事故の総括として「福島原子力事故調査報告書」(2012年6月)と「福島原子力事故の総括および原子力安全改革プラン」(2013年3月)を取りまとめました。これらに基づく安全対策強化の取組について、四半期に一度「原子力安全改革プラン進捗報告」として公表しています。また、廃炉作業を着実に進めつつ、事故の調査・分析を計画的かつ主体的に進めるために、2021年11月に「福島第一原子力発電所事故調査の中長期計画」を公表し、現場調査を継続的に実施しています。

OECD/NEAは、原子力機構を運営機関として「福島第一原子力発電所の原子炉建屋及び格納容器内情報の分析(ARC-F2)」プロジェクトを2019年1月から開始しました。同プロジェクトは、先行するプロジェクトを引き継ぎ、更に詳細に事故の状況を探り、今後の軽水炉の安全性向上研究に役立てることを目的としています。2022年1月に行われた同プロジェクトの最終会議では、成果や今後の課題について議論されるとともに、後継となる「福島第一原子力発電所事故情報の収集及び評価(FACE3)」プロジェクトの実施内容を取りまとめました。FACEプロジェクトは2022年7月から開始される予定です。

また、衆議院の原子力問題調査特別委員会において、原子力問題に関する件(原子力規制行政の在り方)として、原子力規制委員長等による報告に基づき審議が行われています。

(2)福島の復興・再生に向けた取組

① 被災地の復興・再生に係る基本方針

東電福島第一原発事故により、発電所周辺地域では地震と津波の被害に加えて、放出された放射性物質による環境汚染が引き起こされ、現在も多数の住民の方々が避難を余儀なくされるなど、事故の影響が続いています。このような状況に対処するため、政府一丸となって福島の復興・再生の取組を進めています(図1-1)。

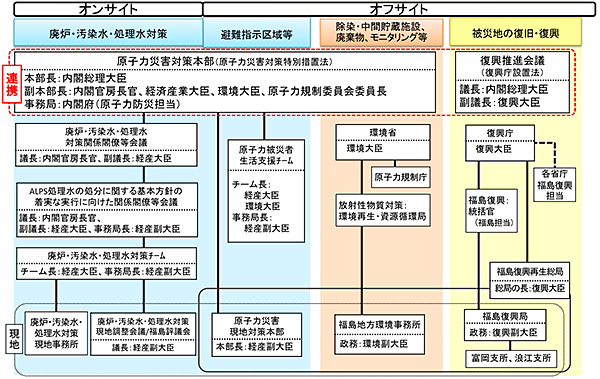

2021年4月には、「東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所における多核種除去設備等処理水の処分に関する基本方針」(以下「ALPS4処理水の処分に関する基本方針」という。)5が公表されたことを受けて、「廃炉・汚染水・処理水対策関係閣僚等会議」の下に「ALPS処理水の処分に関する基本方針の着実な実行に向けた関係閣僚等会議」が設置されました。廃炉・汚染水・処理水対策チームは東電福島第一原発の廃炉や汚染水・処理水対策への対応、原子力被災者生活支援チームは避難指示区域の見直しや原子力被災者の生活支援等の役割を担っています。復興庁は、復旧・復興の取組として、長期避難者への対策や早期帰還の支援、避難指示区域等における公共インフラの復旧等の対応を行っています。環境省は、放射性物質で汚染された土壌等の除染や廃棄物処理、除染に伴って発生した土壌や廃棄物を安全に集中的に管理・保管する中間貯蔵施設の整備、ALPS処理水に係る海域モニタリング等に取り組んでいます。福島の現地では、原子力災害対策本部の現地対策本部、廃炉・汚染水・処理水対策現地事務所、復興庁の福島復興局、環境省の福島地方環境事務所が対応に当たっています。

図1-1 福島の復興に係る政府の体制(2022年3月時点)

(出典)復興庁「福島の復興・再生に向けた取組」(2022年)

東日本大震災から10年が経過し、2021年度から2025年度までの5年間は「第2期復興・創生期間」と位置付けられています。2021年3月には「『第2期復興・創生期間』以降における東日本大震災からの復興の基本方針」が閣議決定され、福島の復興・再生には中長期的な対応が必要であり、第2期復興・創生期間以降も引き続き国が前面に立って取り組むことが示されました。避難指示が解除された地域における生活環境の整備、長期避難者への支援、特定復興再生拠点区域の整備、福島イノベーション・コースト構想の推進、福島国際研究教育機構の整備、事業者・農林漁業者の再建、風評の払拭に向けた取組等を引き続き進めるとともに、新たな住民の移住・定住の促進、交流人口・関係人口の拡大等を行い、第2期復興・創生期間の5年目に当たる2025年度に復興事業全体の在り方の見直しを行うとしています。

② 放射線影響への対策

1) 避難指示区域の状況

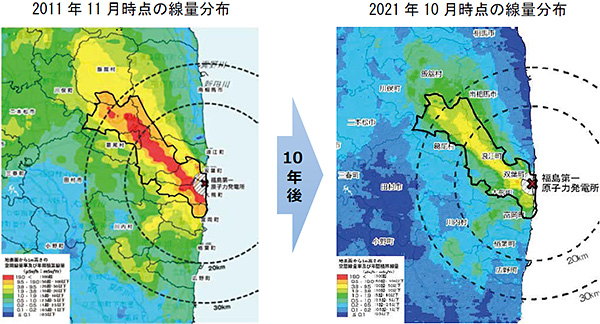

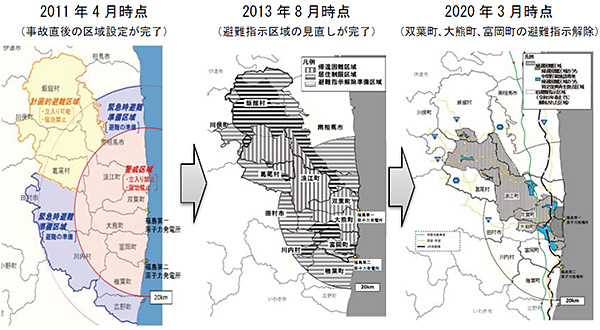

東電福島第一原発事故を受け、年間の被ばく線量を基準として、避難指示解除準備区域6、居住制限区域7、帰還困難区域8が設定されました。避難指示は、①空間線量率で推定された年間積算線量(図1-3)が20ミリシーベルト以下になることが確実であること、②電気、ガス、上下水道、主要交通網、通信等の日常生活に必須なインフラや医療・介護・郵便等の生活関連サービスがおおむね復旧すること、子供の生活環境を中心とする除染作業が十分に進捗すること、③県、市町村、住民との十分な協議の3要件を踏まえ、解除されます。2020年3月には、全ての避難指示解除準備区域、居住制限区域の避難指示が解除されるとともに、帰還困難区域内に設定された特定復興再生拠点区域9の一部区域10の避難指示も解除されました(図1-4)。

政府としては、たとえ長い年月を要するとしても、将来的に帰還困難区域全てを避難指示解除し、復興・再生に責任を持って取り組むとの決意の下、まずは特定復興再生拠点区域について、双葉町、大熊町、葛尾村は2022年春以降、浪江町、富岡町、飯舘村は2023年春頃の避難指示解除を目指し、帰還環境整備を進めています11。

帰還困難区域のうち特定復興再生拠点区域外については、2021年8月に、第30回復興推進会議及び第55回原子力災害対策本部会議の合同会合において、「特定復興再生拠点区域外への帰還・居住に向けた避難指示解除に関する考え方」が決定されました。本決定に基づき、2020年代をかけて、帰還意向のある住民が帰還できるよう、帰還に関する意向を個別に丁寧に把握した上で、帰還に必要な箇所を除染し、避難指示解除の取組を進めていくこととしています(図1-2)。また、残された土地・家屋等の扱いについては、地元自治体と協議を重ねつつ、引き続き検討を進め、将来的に帰還困難区域の全てを避難指示解除し、復興・再生に責任を持って取り組むこととしています。

図1-2 特定復興再生拠点区域外の避難指示解除の流れ

(出典)第11回原子力委員会資料第2号 内閣府原子力被災者生活支援チーム「福島における避難指示解除と本格復興に向けて」(2022年)に基づき作成

図1-3 空間線量から推計した年間積算線量の推移

(注)黒枠囲いのエリアは帰還困難区域。

(出典)文部科学省「文部科学省による第4次航空機モニタリングの測定結果について」(2011年)及び原子力規制委員会「福島県及びその近隣県における航空機モニタリングの結果について」(2022年)に基づき内閣府原子力被災者生活支援チーム作成

図1-4 避難指示区域の変遷

(出典)内閣府原子力被災者生活支援チーム「避難指示区域の見直しについて」(2013年)、第11回原子力委員会資料第2号 内閣府原子力被災者生活支援チーム「福島における避難指示解除と本格復興に向けて」(2022年)等に基づき作成

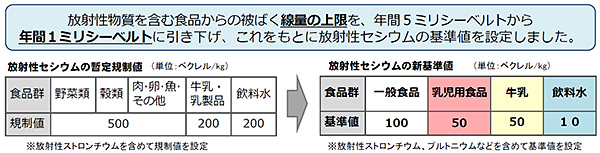

2) 食品中の放射性物質への対応

2012年4月に、厚生労働省では、より一層の食品の安全と安心の確保をするために、事故後の緊急的な対応としてではなく、長期的な観点から新たな基準値を設定しました。この基準値は、コーデックス委員会12が定めた国際的な指標を踏まえ、食品の摂取により受ける放射線量が年間1ミリシーベルトを超えないようにとの考え方で設定されています(図1-5)。

図1-5 食品中の放射性物質の新たな基準値の概要

(出典)厚生労働省「食品中の放射性物質の新たな基準値」(2012年)

食品中の放射性物質については、原子力災害対策本部の定める「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」(2011年4月策定、2022年3月最終改正)を踏まえ、17都県13を中心とした地方公共団体によって検査が実施されています。農林水産物に含まれる放射性物質の濃度水準は低下しており、2018年度以降は、キノコ・山菜類、水産物を除き、基準値を超過した食品は見られなくなっています(表1-3)。

福島県産米については、2012年から全量全袋検査により安全性の確認が行われてきましたが、カリウム肥料の追加施用による放射性物質の吸収抑制等の徹底した生産対策も奏功し、2015年からは基準値を超えるものは検出されていません。そのため、2020年産米からは、被災12市町村14を除く福島県内全域において、全量全袋検査から旧市町村15ごとに3点の検査頻度で実施するモニタリングへと移行しています。

また、厚生労働省は、全国15地域で実際に流通する食品を対象に、食品中の放射性セシウムから受ける年間放射線量の推定を行っています。2021年2・3月の調査では、年間上限線量(年間1ミリシーベルト)の0.1%程度と推定されています16。

諸外国・地域では、東電福島第一原発事故後に輸入規制措置が取られました。2022年2月21日時点で、規制措置を設けた55の国・地域のうち、41の国・地域で規制措置が撤廃され、輸入規制を継続している国・地域は14になっています(表1-4)。2021年度は、5月にシンガポール、9月に米国で輸入規制措置が撤廃されるとともに、10月にEU、2022年2月に台湾で輸入規制措置が緩和されました。風評被害を防ぐとともに、輸入規制の緩和・撤廃に向け、我が国における食品中の放射性物質への対応等について、より分かりやすい形で国内外に発信していくなどの取組を継続しています17。

表1-3 農林水産物の放射性物質の検査結果(17都県) 品目 基準値超過割合 2019年度注1 2020年度注1 2021年度注1 農畜産物 米 0% 0% 0% 麦 0% 0% 0% 豆類 0% 0% 0% 野菜類 0% 0% 0% 果実類 0% 0% 0% 茶注2 0% 0% 0% その他地域特産物 0% 0% 0% 原乳 0% 0% 0% 肉・卵(野生鳥獣肉除く) 0% 0% 0% キノコ・山菜類 1.5% 1.4% 1.2% 水産物注3 0.05% 0.02% 0.03% (注1)穀類(米、大豆等)について、生産年度と検査年度が異なる場合は、生産年度の結果に含めている。

(注2)飲料水の基準値(10Bq/kg)が適用される緑茶のみ計上。

(注3)水産物については全国を集計。

(出典)農林水産省「令和3年度の農産物に含まれる放射性セシウム濃度の検査結果(令和3年4月~)」に掲載の「平成23年3月~現在(令和4年3月31日時点)までの検査結果の概要」に基づき作成

表1-4 諸外国・地域の食品等の輸入規制の状況(2022年2月21日時点) 規制措置の内容/国・地域数 国・地域名 事故後輸入規制を措置

55規制措置を撤廃した国・地域

41カナダ、ミャンマー、セルビア、チリ、メキシコ、ペルー、ギニア、ニュージーランド、コロンビア、マレーシア、エクアドル、ベトナム、イラク、豪州、タイ、ボリビア、インド、クウェート、ネパール、イラン、モーリシャス、カタール、ウクライナ、パキスタン、サウジアラビア、アルゼンチン、トルコ、ニューカレドニア、ブラジル、オマーン、バーレーン、コンゴ民主共和国、ブルネイ、フィリピン、モロッコ、エジプト、レバノン、アラブ首長国連邦(UAE18)、イスラエル、シンガポール、米国 輸入規制を継続して措置

14一部の都県等を対象に輸入停止

5香港、中国、台湾、韓国、マカオ 一部又は全ての都道府県を対象に検査証明書等を要求

9欧州連合(EU)、欧州自由貿易連合(EFTA19(アイスランド、ノルウェー、スイス、リヒテンシュタイン))、英国、仏領ポリネシア、ロシア、インドネシア (注1)規制措置の内容に応じて分類。規制措置の対象となる都道府県や品目は国・地域によって異なる。

(注2)EU27か国と英国は事故後、一体として輸入規制を設けたことから、一地域としてカウントしていたが、EUが規制緩和を公表し、2021年9月20日からEUと英国が異なる規制措置を採用することとなったため、英国を分けて計上する。

(注3)タイ及びUAE政府は、検疫等の理由により輸出不可能な野生鳥獣肉を除き撤廃。

(出典)農林水産省「原発事故による諸外国・地域の食品等の輸入規制の緩和・撤廃」(2022年)に基づき作成

③ 放射線影響の把握

1) 放射線による健康影響の調査

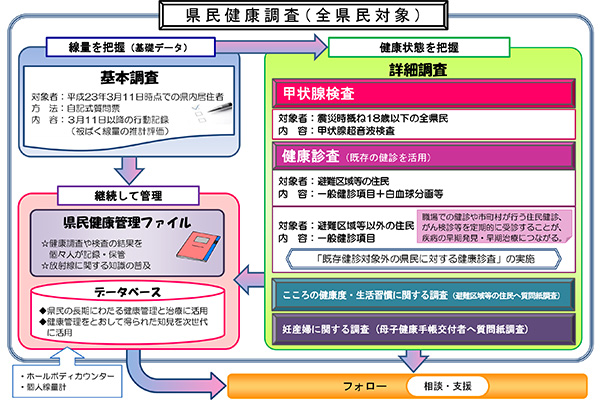

福島県は県民の被ばく線量の評価を行うとともに、県民の健康状態を把握し、将来にわたる県民の健康の維持、増進を図ることを目的に、県民健康調査を実施しています(図1-6)。この中では基本調査と詳細調査が実施されており、個々人が調査結果を記録・保管できるようにしています。国は、交付金を拠出するなど、県を財政的に支援しています。

国は2015年2月に公表した「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う住民の健康管理のあり方に関する専門家会議の中間取りまとめを踏まえた環境省における当面の施策の方向性」に基づき、事故初期における被ばく線量の把握・評価の推進、福島県及び福島近隣県における疾病罹患動向の把握、福島県の県民健康調査「甲状腺検査」の充実、リスクコミュニケーション事業の継続・充実の取組を進めています。

図1-6 福島県における県民健康調査の概要

(出典)ふくしま復興ステーション「県民健康調査について」

原子放射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCEAR20)は2021年3月に、東電福島第一原発事故による放射線被ばくとその影響に関して、2019年末までに公表された関連する全ての科学的知見を取りまとめた報告書を公表しました。同報告書では、被ばく線量の推計、健康リスクの評価を行い、放射線被ばくによる住民への健康影響が観察される可能性は低い旨が記載されています21。

2) 東電福島第一原発事故に係る環境放射線モニタリング

東電福島第一原発事故に係る放射線モニタリングを確実かつ計画的に実施することを目的として、政府は原子力災害対策本部の下にモニタリング調整会議を設置し、「総合モニタリング計画」(2011年8月決定、2022年3月最終改定)に基づき、関係府省、地方公共団体、原子力事業者等が連携して放射線モニタリングを実施しています。その結果は原子力規制委員会から「放射線モニタリング情報22」として公表されており、特に空間線量率については、全国のモニタリングポストによる測定結果をリアルタイムで確認できます。

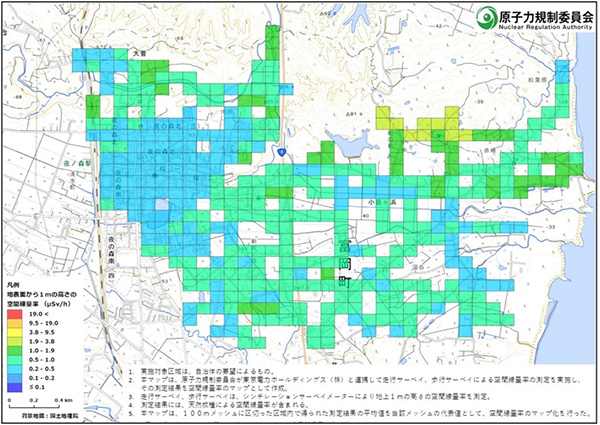

また、原子力規制委員会では、帰還困難区域等のうち、要望のあった浪江町、大熊町、富岡町、楢葉町、葛尾村、双葉町の区域を対象として、測定器を搭載した測定車による走行サーベイ及び測定器を背負った測定者による歩行サーベイも実施しています(図1-7)。

図1-7 富岡町における走行サーベイ及び歩行サーベイの結果(2021年9月6日~8日測定)

(出典)原子力規制委員会「帰還困難区域等を対象とした詳細モニタリング結果について」(2022年)

海域モニタリングについては、データの信頼性及び透明性の維持向上のため、IAEAとの協力により、2014年から、東電福島第一原発近傍の海洋試料を共同採取の上、それぞれの分析機関が個別に分析を行い、結果を比較する分析機関間比較を実施しています。2021年7月にIAEAが公表した第2期(2017年から2020年まで)の報告書では、海域モニタリング計画に参画している我が国の分析機関が引き続き高い正確性と能力を有していると評価されました。

④ 放射性物質による環境汚染からの回復に関する取組と現状

1) 除染の取組

「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年法律第110号。以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)に基づき、福島県内の11市町村の除染特別地域については国が除染を担当し、そのうち帰還困難区域を除く地域については2017年3月に面的除染が完了しました。その他の地域については、国が汚染状況重点調査地域を指定して市町村が除染を実施し、2018年3月に面的除染が完了しました。また、特定復興再生拠点区域では、区域内の帰還環境整備に向けた除染・インフラ整備等が集中的に実施されています。

2) 除染に伴い発生した除去土壌及び放射性物質に汚染された廃棄物の処理23

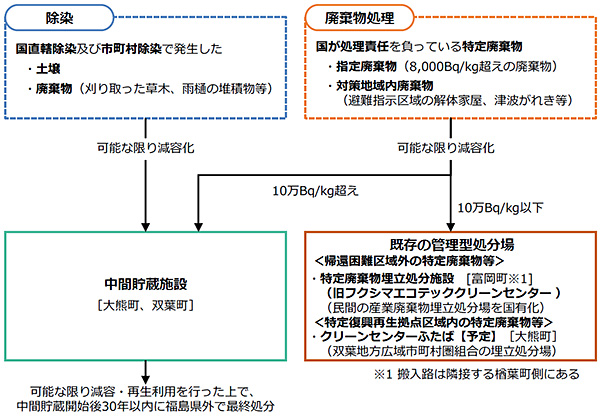

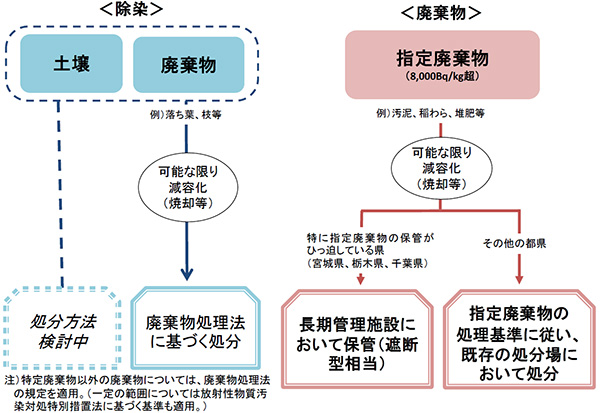

イ) 除去土壌及び廃棄物の処理における役割分担

放射性物質汚染対処特措法に基づき、除染特別地域において発生した除去土壌等及び汚染廃棄物対策地域24(以下「対策地域」という。)の廃棄物については、国が収集・運搬・保管及び処分を担当することとされています。その他の地域については、8,000Bq/kg超の廃棄物は国が、それ以外の除去土壌及び廃棄物は市区町村又は排出事業者が、それぞれ処理責任を負うこととされています。

なお、放射能濃度が8,000Bq/kg以下に減衰した指定廃棄物については、通常の廃棄物と同様に管理型処分場等で処分することができます。指定解除後の廃棄物の処理については、国が技術的支援及び財政的支援を行うこととしています。ロ) 福島県における除去土壌等及び特定廃棄物の処理

福島県内の除染に伴い発生した除去土壌等については、中間貯蔵施設に輸送され、中間貯蔵開始後30年以内に福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずることとされています(図1-8左)。2022年3月末時点で累積約1,289.2万m3の除去土壌等の輸送が完了しており、2022年1月に環境省が公表した「令和4年度(2022年度)の中間貯蔵施設事業の方針」では、特定復興再生拠点区域等で発生した除去土壌等の搬入を進めるとしています。

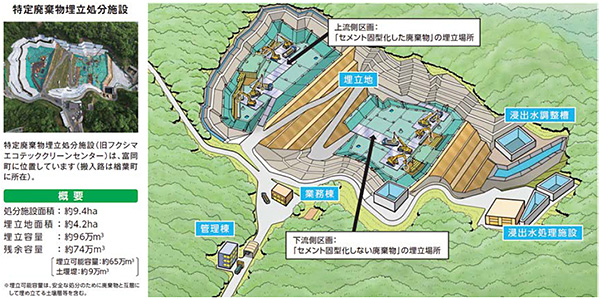

福島県における除去土壌等以外の廃棄物については、放射能濃度が8,000Bq/kgを超え環境大臣の指定を受けた「指定廃棄物」と、対策地域にある廃棄物のうち一定要件に該当する「対策地域内廃棄物」の2つを、合わせて「特定廃棄物」と呼びます(図1-8右)。2022年3月末時点で約37万tが指定廃棄物として指定を受けており、2022年2月末時点で対策地域内の災害廃棄物等約321万tの仮置場への搬入が完了しました。これらの災害廃棄物等は、仮設焼却施設により減容化を図るとともに、金属くず、コンクリートくず等は安全性が確認された上で、再生利用を行っています。特定廃棄物のうち、放射能濃度が10万Bq/kgを超えるものは中間貯蔵施設に、10万Bq/kg以下のものは富岡町にある既存の管理型処分場(旧フクシマエコテッククリーンセンター)に搬入することとされており(図1-9)、2022年3月末時点で累計221,043袋の廃棄物が管理型処分場へ搬入されています。また、当該処分場に搬入する廃棄物のうち放射性セシウムの溶出量が多いと想定される焼却飛灰等については、安全に埋立処分できるよう、セメント固型化処理が行われています。

図1-8 福島県における除去土壌等及び特定廃棄物の処理フロー

(出典)環境省「被災地の復興・再生に向けた環境省の取組」(2022年)に基づき作成

図1-9 福島県内の管理型処分場(旧フクシマエコテッククリーンセンター)を活用した特定廃棄物の埋立処分施設

(出典)環境省「特定廃棄物の埋立処分事業情報サイト」に基づき作成

ハ) 福島県における除去土壌等の中間貯蔵及び最終処分に向けた取組

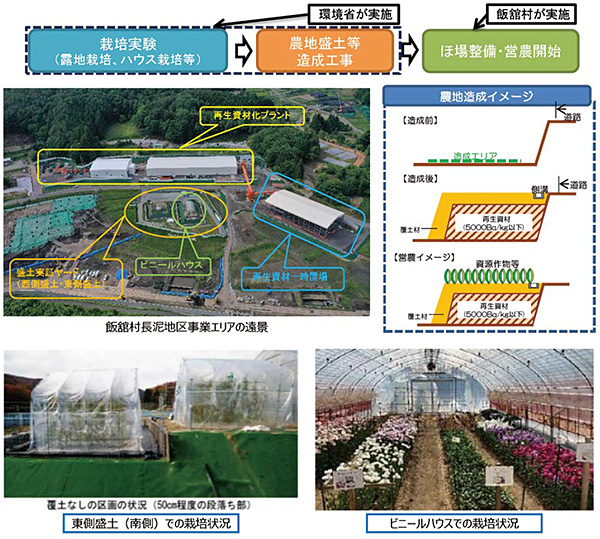

福島県内の除去土壌等及び10万Bq/kgを超える特定廃棄物等を最終処分するまでの間、安全に集中的に管理・保管する施設として中間貯蔵施設が整備されています。中間貯蔵施設については、「中間貯蔵・環境安全事業株式会社法」(平成15年法律第44号)において「中間貯蔵開始後30年以内に、福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずる」こととされています。県外最終処分の実現に向けて、最終処分量を低減するため、除去土壌等の減容・再生利用に係る技術開発の検討が進められるとともに、南相馬市及び飯舘村において除去土壌再生利用の実証事業が実施されています(なお、南相馬市の実証事業については、2021年9月に盛土を撤去済み)。飯舘村の実証事業では、再生資材を用いた盛土実証ヤードで野菜、花き類、資源作物等の栽培実験を進めており、2021年7月からは一般の方向け現地見学会を定期的に開催しています(図1-10)。

図1-10 飯舘村における除去土壌再生利用実証事業の概要

(出典)第20回中間貯蔵施設環境安全委員会資料1 環境省「中間貯蔵施設事業の状況について」(2021年)、第2回原子力委員会資料第1号 環境省「東日本大震災からの被災地の復興・再生に向けた環境省の取組」(2021年)等に基づき作成

ニ) 福島県以外の都県における除去土壌等及び指定廃棄物の処理

福島県以外では、2022年3月末時点で9都県25において約2.6万tが指定廃棄物として指定を受けています。指定廃棄物が多量に発生し、保管がひっ迫している宮城県、栃木県及び千葉県では、国が当該県内に長期管理施設を設置する方針であり、また、茨城県及び群馬県では、8,000Bq/kg以下になったものを、指定解除の仕組み等を活用しながら段階的に既存の処分場等で処理する方針が決定されるなど、各県の実情に応じた取組が進められています(図1-11)。

図1-11 福島県以外の都県における除去土壌等及び指定廃棄物の処理フロー

(出典)第2回原子力委員会資料第1号 環境省「東日本大震災からの被災地の復興・再生に向けた環境省の取組」(2021年)

⑤ 被災地支援に関する取組と現状

1) 早期帰還に向けた支援の取組

避難指示区域からの避難対象者数は、2022年3月時点では約2.1万人26となっています。事故から11年が経過し、帰還困難区域を除く地域では避難指示が解除され、福島の復興及び再生に向けた取組には着実な進展が見られる一方で、避難生活の長期化に伴って、健康、仕事、暮らし等の様々な面で引き続き課題に直面している住民の方々もいます。復興の動きを加速するため、早期帰還支援、新生活支援の対策、安全・安心対策の充実、帰還支援への福島再生加速化交付金の活用、帰還住民のコミュニティ形成の支援等の取組に、国と地元が一体となって注力しています。

帰還困難区域においては、2018年5月までに、双葉町、大熊町、浪江町、富岡町、飯舘村、葛尾村の特定復興再生拠点区域復興再生計画が認定されました。インフラ整備や帰還準備等を加速するため、2021年11月には大熊町で、2022年1月には富岡町で、特定復興再生拠点区域における立入規制の緩和区域が追加設定されました。また、特定復興再生拠点区域については、2021年11月に葛尾村、同年12月に大熊町、2022年1月に双葉町、同年4月に富岡町で、避難指示が解除された場合にふるさとでの生活を円滑に再開する準備作業を行うための「ふるさとへの帰還に向けた準備のための宿泊」(以下「準備宿泊」という。)が開始されました。双葉町、大熊町、葛尾村は2022年春以降、浪江町、富岡町、飯舘村は2023年春頃の特定復興再生拠点区域の避難指示解除を目指し、帰還環境の整備が推進されています27。2) 生活の再建や自立に向けた支援の取組

2015年8月に国、福島県、民間の構成により創設された「福島相双復興官民合同チーム」は、12市町村の被災事業者や農業者を個別に訪問し、専門家によるコンサルティングや国の支援策の活用等を通じ、事業再開や自立を支援しています。また、分野横断・広域的な観点から、生活・事業環境整備のためのまちづくり専門家支援や、域外からの人材の呼び込み、域内での創業支援にも取り組んでいます。2021年6月には、浜通り地域等15市町村の水産仲買・加工業者への個別訪問・支援も開始しました。

3) 新たな産業の創出・生活の開始に向けた広域的な復興の取組

2015年7月、「福島12市町村の将来像に関する有識者検討会」において、30年から40年後の姿を見据えた2020年の課題と解決の方向が提言として取りまとめられました。2020年を提言の中期的な目標年としていたことから、2021年3月に同有識者検討会の提言が見直され、持続可能な地域・生活の実現、広域的な視点に立った協力・連携、世界に貢献する新しい福島型の地域再生という基本的方向の下、創造的復興を成し遂げた姿が示されました。

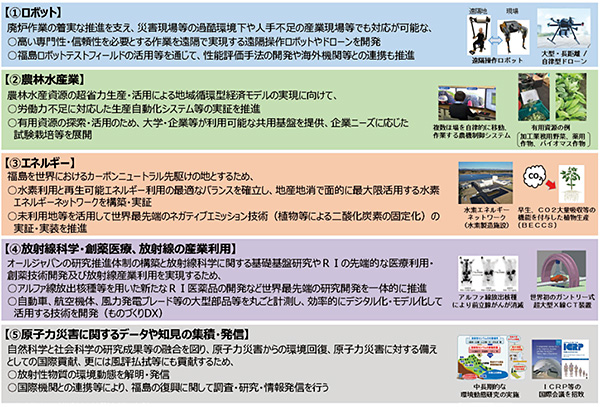

これらの取組の一つにも挙げられている「福島イノベーション・コースト構想」は、東日本大震災及び原子力災害によって失われた浜通り地域等の産業を回復するため、当該地域の新たな産業基盤の構築を目指すものです。廃炉、ロボット・ドローン、エネルギー・環境・リサイクル、農林水産業、医療関連、航空宇宙の6つの重点分野において、取組を推進しています。ロボット分野では、ロボットやドローンの実証等の拠点として「福島ロボットテストフィールド」(南相馬市、浪江町)の運営を支援しており、2021年10月には国際的なロボット競技大会である「World Robot Summit 2020福島大会」が開催されました。また、エネルギー分野では、「福島水素エネルギー研究フィールド」(浪江町)において再生可能エネルギー由来の水素製造を行っており、2021年7月から9月に開催された2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会における聖火台や一部の聖火リレートーチ等にも活用されました。

さらに、福島イノベーション・コースト構想を更に発展させ、福島を始め東北の復興を実現するための夢や希望となるとともに、我が国の科学技術力・産業競争力の強化を牽引し、経済成長や国民生活の向上に貢献する、世界に冠たる「創造的復興の中核拠点」として、福島国際研究教育機構の整備に向けた取組が進められています。2022年3月には、復興推進会議において福島国際研究教育機構の基本構想が決定され、同機構が持つ研究開発機能、産業化機能、人材育成機能、司令塔機能の内容等が示されました(図1-12)。

図1-12 福島国際研究教育機構基本構想における主な研究開発の内容

(出典)復興推進会議「福島国際研究教育機構基本構想(概要)」(2022年)に基づき作成

4) 風評払拭・リスクコミュニケーションの強化

2017年に復興庁を中心とした関係府省庁において取りまとめられた「風評払拭・リスクコミュニケーション強化戦略」では、科学的根拠に基づかない風評や偏見・差別は、放射線に関する正しい知識や福島県における食品中の放射性物質に関する検査結果等が十分に周知されていないことなどに主たる原因があるとしています。同戦略に基づき、「知ってもらう」、「食べてもらう」、「来てもらう」の観点から、政府一体となって国内外に向けた情報発信等に取り組んでいます。例えば、「知ってもらう」取組として、メディアミックスによる情報発信や、学校における放射線副読本28の活用の促進等を実施しています。

取組状況については、「原子力災害による風評被害を含む影響への対策タスクフォース」において継続的なフォローアップが行われています。2021年8月に開催された同タスクフォースでは、同年4月にALPS処理水の処分に関する基本方針29が公表されたことを受け、安全性のみならず、消費者等の「安心」につなげることを意識しつつ、届けて理解してもらう情報発信を関係府省庁が連携して展開すること等の考え方に立った「ALPS処理水に係る理解醸成に向けた情報発信等施策パッケージ」を取りまとめました。

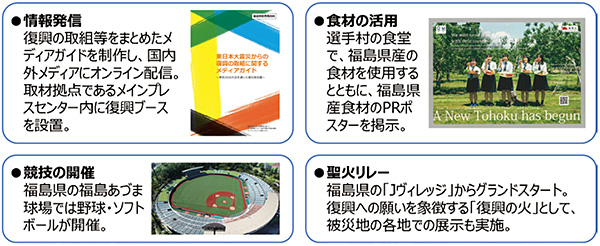

コラム ~2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を通じた復興の取組~

2021年7月から9月にかけて開催された2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会では、同大会を通じて復興を後押しすることを主眼とする「復興五輪」を理念の一つとして掲げ、復興庁や組織委員会等が復興に関する情報発信等に取り組みました。

復興五輪における主な取組内容

(出典)復興庁「復興五輪ポータルサイト」、復興庁「選手村の食堂における福島県産食材のPRポスター掲示について」(2021年)、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会WEBサイトに基づき作成

5) 原子力損害賠償の取組

我が国においては、原子炉の運転等により原子力損害が生じた場合における損害賠償に関する基本的制度である「原子力損害の賠償に関する法律」(昭和36年法律第147号)が制定されています。同法に基づき、文部科学省に設置された「原子力損害賠償紛争審査会」は、被害者の迅速、公平かつ適正な救済のために、「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(以下「中間指針」という。)を策定し、賠償すべき損害として一定の類型化が可能な損害項目やその範囲等を示すとともに、中間指針に明記されていない損害についても、事故との相当因果関係があると認められたものは賠償の対象とするよう、柔軟な対応を東京電力に求めています。なお、中間指針は、これまでに第四次追補まで策定されています。

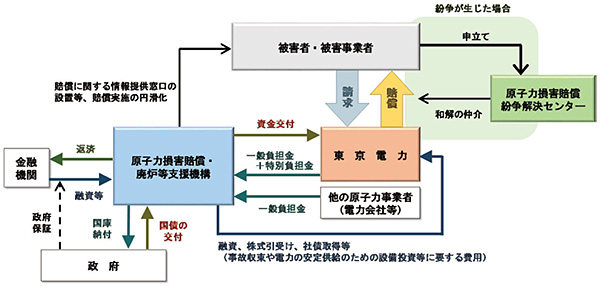

原子力損害賠償の迅速かつ適切な実施及び電気の安定供給等の確保を図るため、原子力損害賠償・廃炉等支援機構は、原子力事業者からの負担金の収納、原子力事業者が損害賠償を実施する上での資金援助、損害賠償の円滑な実施を支援するための情報提供及び助言、廃炉の主な課題に関する具体的な戦略の策定、廃炉に関する研究開発の企画・進捗管理、廃炉等積立金制度に基づく廃炉の推進、廃炉の適性かつ着実な実施のための情報提供を実施しています。また、原子力損害賠償紛争解決センターにおいては、事故の被害を受けた方からの申立てにより、仲介委員が当事者双方から事情を聴き取り、損害の調査・検討を行い、和解の仲介業務を実施しています(図1-13)。

東京電力は中間指針等を踏まえた損害賠償を実施しており、2022年3月末時点で、総額約10兆4,140億円の支払を行っています。

図1-13 原子力損害賠償・廃炉等支援機構による賠償支援

(出典)経済産業省「平成26年度 エネルギー白書」(2015年)に基づき作成

- 国会法(昭和22年法律第79号)附則第11項において規定。

- Analysis of Information from Reactor Building and Containment Vessels of Fukushima Daiichi Nuclear Power Station

- Fukushima Daiichi Nuclear Power Station Accident Information Collection and Evaluation

- Advanced Liquid Processing System

- 第6章6-1(2)①「汚染水・処理水対策」を参照。

- 年間積算線量が20ミリシーベルト以下となることが確実であると確認された区域。

- 年間積算線量が20ミリシーベルトを超えるおそれがあると確認された区域。

- 2012年3月時点での年間積算線量が50ミリシーベルトを超え、事故後6年間を経過してもなお、年間積算線量が20ミリシーベルトを下回らないおそれがあるとされた区域。

- 将来にわたって居住を制限するとされてきた帰還困難区域内で、避難指示を解除し、居住を可能とすることを目指す区域。

- JR常磐線の全線開通に合わせ、駅周辺の地域について、先行的に避難指示を解除。

- 葛尾村の特定復興再生拠点区域は、2022年6月12日に避難指示を解除。

- 消費者の健康の保護等を目的として設置された、食品の国際規格を作成する政府間機関。

- 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県。

- 田村市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村及び川俣町(旧山木屋村)。

- 1950年2月1日時点の市町村。

- 詳しいデータは厚生労働省ウェブサイト「流通食品での調査(マーケットバスケット調査)」を参照。

(https://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/dl/market_basket_leaf.pdf)- 第1章1-1(2)⑤4)「風評払拭・リスクコミュニケーションの強化」を参照。

- United Arab Emirates

- European Free Trade Association

- United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation

- 第3章コラム「~UNSCEAR2020年/2021年報告書~」を参照。

- https://radioactivity.nsr.go.jp/ja/

- ここで示す濃度基準の対象核種は放射性セシウム(セシウム134(Cs-134)及びセシウム137(Cs-137))。

- 楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村の全域並びに南相馬市、川俣町及び川内村の区域のうち警戒区域及び計画的避難区域であった区域。2022年3月31日に田村市において汚染廃棄物対策地域の指定を解除。

- 岩手県、宮城県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県。

- 市町村から聞き取った情報(2022年3月31日時点の住民登録数)を基に、内閣府原子力被災者生活支援チームが集計。

- 葛尾村の特定復興再生拠点区域は、2022年6月12日に避難指示を解除。その他の避難指示解除の状況については、第1章1-1(2)②1)「避難指示区域の状況」を参照。

- 2021年に改訂し、最新の状況を踏まえた時点更新や復興が進展している被災地の姿の紹介(ALPS処理水に関する記載の追記等)を行うなど内容を充実。

- 第6章6-1(2)①「汚染水・処理水対策」を参照。

| < 前の項目に戻る | 目次に戻る | 次の項目に進む > |