4-3 核軍縮・核不拡散体制の維持・強化

我が国は、世界で唯一の戦争被爆国として、核兵器のない世界の実現に向けて、国際社会の核軍縮・核不拡散の取組を引き続き主導していく使命を有しています。そのため、国際的な核不拡散体制を維持・強化するための議論に積極的に参加するとともに、人材の育成に努め、「核不拡散と原子力の平和利用の両立を目指す趣旨で制定された国際約束・規範の遵守が、原子力利用による利益を享受するための大前提」とする国際的な共通認識の醸成に国際社会と協力して取り組むことが重要です。核兵器不拡散条約(NPT)を中心とした様々な国際枠組みの下で、核軍縮・核不拡散に向けた取組を積極的に推進しています。

(1) 国際的な核軍縮・核不拡散体制の礎石としての核兵器不拡散条約(NPT)

NPTは、米国、ロシア、英国、フランス及び中国を核兵器国と定め、これらの核兵器国には核不拡散の義務に加え、核兵器国を含む全締約国に対して誠実に核軍縮交渉を行う義務を課す一方、非核兵器国には原子力の平和的利用を奪い得ない権利として認めて、IAEAの保障措置を受託する義務を課すもので、国際的な核軍縮・核不拡散を実現し、国際安全保障を確保するための最も重要な基礎となる普遍性の高い条約として位置付けられています(図4-11)。我が国は同条約を1976年6月に批准しており、2021年3月末時点の同条約の締約国数は191か国22です。

NPT運用検討会議は、条約の目的の実現及び条約の規定の遵守を確保することを目的として、5年に1度開催される国際会議です。NPT運用検討会議では、条約が発効した1970年以来、その時々の国際情勢を反映した議論が展開されてきました。近年、NPT体制は深刻な課題に直面しており、我が国も条約発効50周年となる2020年のNPT運用検討会議の意義ある成果に向けた様々な取組を行ってきました。同会議は、新型コロナウイルス感染症の影響により延期となっています。

図4-11 核兵器不拡散条約(NPT)の3つの柱

(出典)外務省「わかる!国際情勢Vol.42核兵器のない世界へ」(2009年)

(2) 核軍縮に向けた取組

① 核軍縮の推進に向けた我が国の取組

我が国は、唯一の戦争被爆国として、核兵器のない世界を実現するため、核軍縮・核不拡散外交を積極的に行っています。1994年以降、毎年国連総会に核兵器廃絶決議案を提出し、幅広い国々の支持を得て採択されてきています。

また、核軍縮の進め方をめぐり様々なアプローチを有する国々の信頼関係を再構築し、実質的な進展に資する提案を得ることを目的として、「核軍縮の実質的な進展のための賢人会議」を2017年から2019年にかけて全5回開催しました。その後、賢人会議における議論の成果のフォローアップ及び更なる発展を図るため「核軍縮の実質的な進展のための1.5トラック会合」を立ち上げ、2020年3月に東京で第1回会合、2021年3月にオンラインで第2回会合を開催しました。第2回会合では、核兵器のない世界の実現に向けた各国間の信頼醸成及び共通の基盤の形成に貢献することを目指し、次回のNPT運用検討会議において意義ある成果を達成するための方策について議論が行われました(図4-12)。

図4-12 第2回「核軍縮の実質的な進展のための1.5トラック会合」の様子

(出典)外務省「第2回『核軍縮の実質的な進展のための1.5トラック会合』の開催(結果)」(2021年)

さらに、2010年9月に我が国とオーストラリアが中心となって立ち上げた「軍縮・不拡散イニシアティブ」(NPDI23)を通じて、核兵器国と非核兵器国の橋渡し役となることを目指した活動を行っています。2020年4月には、NPDI高級実務者レベルによる共同メッセージを発出し、核兵器のない世界というNPTの究極的な目標の達成に引き続きコミットすること等を表明しました。

② 包括的核実験禁止条約(CTBT)

「包括的核実験禁止条約」(CTBT24)は、全ての核兵器の実験的爆発又は他の核爆発を禁止するもので、核軍縮・核不拡散を進める上で極めて重要な条約であり、我が国は1997年に批准しました。2021年3月末時点で、批准国は170か国ですが、CTBTの発効に必要な特定の44か国のうち批准は36か国25にとどまり、条約は発効していません。

我が国は、CTBTの発効を重視しており、CTBT発効促進会議、CTBTフレンズ外相会合、賢人グループ(GEM26)、二国間協議を通じて未批准国への働きかけに積極的に取り組んでいます。2020年10月には、新型コロナウイルス感染症の影響に鑑み、CTBTフレンズ外相会合開催の代わりに、CTBTフレンズ各国外務大臣がビデオメッセージを発出しました。我が国からは茂木外務大臣が、広島と長崎で起きた悲劇を二度と繰り返してはならないという決意を表明するとともに、CTBTの発効促進に取り組み、核実験を防ぐためにCTBTの監視能力を強化する必要性を強調しました。

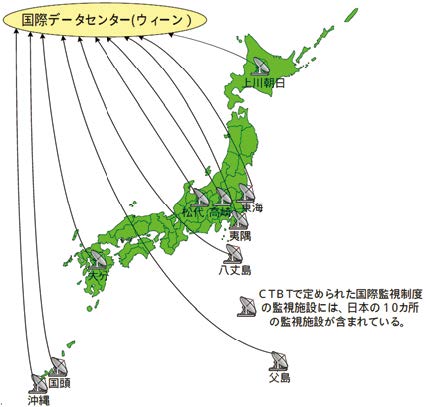

また、条約の遵守状況の検証体制については、我が国は、国内に国際監視制度(IMS27)の10か所の監視施設及び実験施設を維持・運営しているほか(図4-13)、世界各国の将来のIMSステーションオペレーター(観測点の運営者)の能力開発支援や包括的核実験禁止条約機関(CTBTO28)への任意拠出の提供を通じて、その強化に貢献しています。

図4-13 日本国内の国際監視施設設置ポイント

(出典)外務省「CTBT国内運用体制の概要 日本国内の国際監視施設設置ポイント」に基づき作成

③ 核兵器用核分裂性物質生産禁止条約(「カットオフ条約」(FMCT))

1993年にクリントン米大統領(当時)が提案した「核兵器用核分裂性物質生産禁止条約」(「カットオフ条約」(FMCT29))は、兵器用の核分裂性物質(高濃縮ウラン及びプルトニウム等)の生産を禁止することにより、新たな核兵器保有国の出現を防ぎ、かつ核兵器国における核兵器の生産を制限する条約で、核軍縮・不拡散の双方の観点から大きな意義を有します。

これまで、ジュネーブ軍縮会議(CD30)において、条約交渉を開始するための議論が行われてきているものの、実質的な交渉は開始されていません。そのため、2017年と2018年にハイレベルFMCT専門家準備グループを開催し、条約の実質的な要素と勧告を盛り込んだ報告書を採択しました。

我が国としては、FMCT早期交渉開始を実現すること、また、交渉妥結までの間、核兵器保有国が核兵器用核分裂性物質の生産モラトリアムを宣言することは、核兵器廃絶の実現に向けた次の論理的なステップであり、核軍縮分野での最優先事項の一つと考えています。

④ 核兵器禁止条約

「核兵器禁止条約」は、核兵器その他の核爆発装置の開発、実験、生産、製造、その他の方法による取得、所有又は貯蔵等を禁止するとともに、核兵器その他の核爆発装置の所有、占有又は管理の有無等について締約国が申告すること等について規定しています。同条約は、2017年7月に国連総会において採択され、2020年10月に締約国数が発効要件である50か国に達したことで、2021年1月に発効しました。2021年3月末時点の締約国は54か国で、現状では、核兵器国のみならず、我が国と同様に核の脅威にさらされている多くの非核兵器国からも支持を得られていません。

我が国は、唯一の戦争被爆国であり、核兵器禁止条約が目指す核兵器廃絶という目標を共有しています。一方で、近年の国際的な安全保障環境は厳しく、核軍縮の進め方をめぐっては、核兵器国と非核兵器国との間のみならず、核兵器の脅威にさらされている非核兵器国とそうでない非核兵器国との間においても立場の違いが見られます。このような状況の下、核軍縮を進めていくために、我が国としては、核兵器国も参加する現実的かつ実践的な取組を積み重ねていく考えです。

⑤ 軍備管理枠組み

2021年2月、米国及びロシアは、「新戦略兵器削減条約」(新START31)を5年間延長することを発表しました。我が国としては、新STARTは米露両国の核軍縮における重要な進展を示すものであると考えており、その延長を歓迎しました。

一方、核兵器をめぐる昨今の情勢を踏まえれば、米露を超えたより広範な国家、より広範な兵器システムを含む新たな軍備管理枠組みを構築していくことが重要であり、例えば、我が国は中国とも様々なレベルでこの問題についてやり取りを行ってきています。2020年9月に開催されたASEAN地域フォーラム(ARF32)閣僚会合においては、茂木外務大臣から、中国が核兵器国として、また国際社会の重要なプレーヤーとしての責任を果たし、米中二国間で軍備管理に関する対話を行うことを関係各国と共に後押ししたいと表明しました。

さらに、2020年の国連総会で採択された我が国提出の核兵器廃絶決議においても、核兵器国間の透明性の重要性を強調し、軍拡競争予防の効果的な措置に関する軍備管理対話を開始する核兵器国の特別な責任について再確認することが盛り込まれています。

(3) 核不拡散に向けた取組

① 原子力供給国グループ(NSG)

1974年のインドの核実験を契機として、原子力関連の資機材を供給する能力のある国の間で「原子力供給国グループ」(NSG33)が設立され、2021年3月末時点で我が国を含む48か国が参加しています。NSG参加国は、核物質や原子力活動に使用するために設計又は製造された品目及び関連技術の輸出条件を定めた「NSGガイドライン・パート134」を1978年に選定し、これに基づいた輸出管理を行っています。さらに、その後策定された「NSGガイドライン・パート235」は、通常の産業等に用いられる一方で原子力活動にも使用し得る資機材(汎用品)及び関連技術も輸出管理の対象としています。

第30回NSG総会は2020年に開催予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響により2021年半ばまで延期されています。

② 北朝鮮の核開発問題

2018年6月には史上初となる米朝首脳会談が行われ、北朝鮮は朝鮮半島の「完全な非核化」について約束しましたが、北朝鮮は、累次の国連安保理決議に従った、全ての大量破壊兵器及びあらゆる射程の弾道ミサイルの完全な、検証可能な、かつ不可逆的な方法での廃棄を依然として行っていません。北朝鮮は2019年5月から11月にかけて短距離弾道ミサイルの発射などを繰り返し、2020年3月にも4回短距離弾道ミサイルを発射したのに続いて、2021年3月にも弾道ミサイルを発射しました。

引き続き、北朝鮮による全ての大量破壊兵器及びあらゆる射程の弾道ミサイルの完全な、検証可能な、かつ不可逆的な廃棄に向け、国際社会が一致結束して、安保理決議を完全に履行することが重要です。

③ イランの核開発問題

イランの核開発問題は、国際核不拡散体制への重大な挑戦となっていましたが、2015年7月に、EU3+3(英国、フランス、ドイツ、米国、中国、ロシア及びEU)とイランとの間で「包括的共同作業計画」(JCPOA36)が合意され、JCPOAを支持する安保理決議第2231号が採択されました。JCPOAは、イランの原子力活動に制約をかけつつ、それが平和的であることを確保し、これまでに課された制裁を解除していく手順を詳細に明記したものです。

しかし、2018年には米国がJCPOAから離脱し、イランに対する制裁措置を再適用しました。これに対してイランは、2019年5月にJCPOA上の義務の段階的停止を発表し、低濃縮ウラン貯蔵量の上限超過、濃縮レベルの上限超過、フォルドにある燃料濃縮施設での濃縮再開等の措置を順次講じました。2021年に入ってからも、1月にフォルドの施設において20%の濃縮ウランの製造を開始したこと等を発表し37、2月にはJCPOA上の透明性措置を停止することをIAEAに通告しました。これに対して、IAEAとイランは共同声明を発表し、最大3か月間にわたりIAEAが一定の検証・監視活動を継続すること等について合意しました。なお、IAEA事務局長報告書によると、2021年2月16日時点におけるイランの濃縮ウラン保有量は2967.8kg(JCPOAで定めた上限202.8kgの約15倍)に達しています。

我が国は、国際不拡散体制の強化と中東の安定に資するJCPOAを一貫して支持しており、引き続きイランに対し、核合意を遵守するよう働きかけるとともに、中東における緊張緩和と情勢の安定化に向け、関係国と連携していく方針です。なお我が国は、JCPOA採択から5年が経過したことを受けて2020年10月の閣議了解により、安保理決議第2231号に基づく措置の一部38を解除しました。

④ 核燃料供給保証に関する取組

ウラン濃縮や使用済燃料再処理等の機微な技術の不拡散と、原子力の平和利用との両立を目指す上で、政治的な理由による核燃料の供給途絶を回避する供給保証が重視されています。

ロシアが主導するアンガルスクの国際ウラン濃縮センター(IUEC)については、ロシアの国営企業ロスアトムがIAEAと備蓄の構築に関する協定を交わし、2011年2月より燃料供給保証として120tの低濃縮ウラン備蓄の利用が可能となりました。

また、カザフスタンの低濃縮ウラン備蓄バンクについては、同国とIAEAが協定に署名し、2017年8月に開所しました。2019年にはフランスのオラノ社及びカザフスタン国営原子力企業のカズアトムプロム社から低濃縮ウランが納入され、同バンクの操業に必要な低濃縮ウランの備蓄が完了しました。

- 国連加盟国では、インド、パキスタン、イスラエル及び南スーダンが未加入。

- Non-proliferation and Disarmament Initiative

- Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty

- 未批准の発効要件国は、インド、パキスタン、北朝鮮、中国、エジプト、イラン、イスラエル及び米国。

- Group of Eminent Persons

- International Monitoring System

- Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization

- Fissile Material Cut-off Treaty

- Conference on Disarmament

- Strategic Arms Reduction Treaty

- ASEAN Regional Forum

- Nuclear Suppliers Group

- 主な対象品目は、①核物質、②原子炉とその付属装置、③重水、原子炉級黒鉛等、④ウラン濃縮、再処理、燃料加工、重水製造、転換等に係るプラントとその関連資機材。

- 主な対象品目は、①産業用機械(数値制御装置、測定装置等)、②材料(アルミニウム合金、ベリリウム等)、③ウラン同位元素分離装置及び部分品、④重水製造プラント関連装置、⑤核爆発装置開発のための試験及び計測装置、⑥核爆発装置用部分品。

- Joint Comprehensive Plan of Action

- さらに、2021年4月13日、イランはIAEAに対し、60%までの濃縮ウランの製造を開始することを通告。

- イランに対する大型通常兵器等の供給、販売、移転、提供、製造、維持又は使用に関連する資金の移転を防止する一方、国連安保理の事前承認を得られる場合、これを許可することが可能となる措置。

| < 前の項目に戻る | 目次に戻る | 次の項目に進む > |