第4章 平和利用と核不拡散・核セキュリティの確保

4-1 平和利用の担保

1957年に、原子力の平和的利用の促進を目的に、国際連合傘下の自治機関として国際原子力機関(IAEA)が設立されました。さらに、1970年には、国際的な核軍縮・不拡散を実現する基礎となる「核兵器不拡散条約」(NPT)が発効しました。NPTは核兵器国を含む全締約国に対して誠実な核軍縮交渉の義務を課すとともに、平和的利用の権利を認め、我が国を含む非核兵器国に対しては、原子力活動をIAEAの保障措置の下に置く義務を課しています。

我が国は、原子力基本法で原子力の研究、開発及び利用を厳に平和の目的に限るとともに、原子炉等規制法に基づき、IAEA保障措置の厳格な適用等により、原子力の平和利用を担保しています。加えて、「利用目的のないプルトニウムを持たない」との原則を堅持し、プルトニウムの管理状況の公表や利用目的の確認等を通じて、プルトニウム利用の透明性を向上し国内外の理解を得る取組を継続しています。これらの取組を通じて、国際社会における原子力の平和利用への信用の堅持に務めています。

(1) 我が国における原子力の平和利用

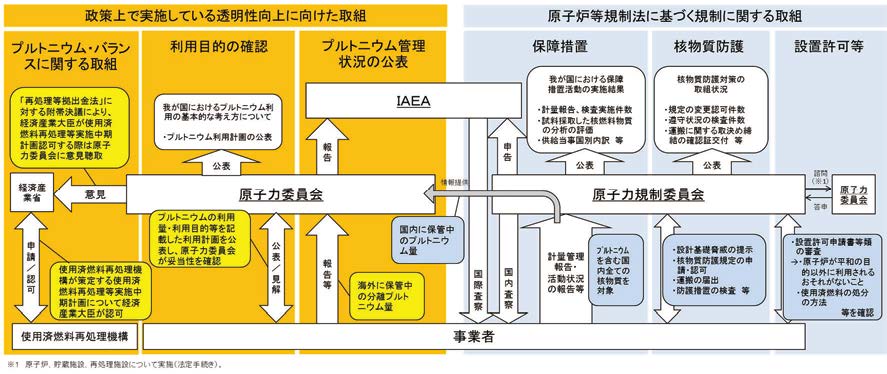

我が国では、1955年に原子力基本法が制定され、原子力の研究、開発及び利用を厳に平和目的に限ることが定められました。同法の下で、平和利用を担保する体制を整えています(図4-1)。

原子力規制委員会では、IAEA保障措置の厳格な適用、核物質防護、原子炉等施設の設置許可審査等を通じ、平和利用を担保しています(「原子炉等規制法に基づく平和利用」の担保)。また、我が国はエネルギー資源に乏しいことから、使用済燃料を再処理してプルトニウムを利用する核燃料サイクル政策を採用しています。国内外に対する透明性向上の観点から、「利用目的のないプルトニウムを持たない」との原則を堅持し、原子力委員会において、プルトニウム管理状況の公表、プルトニウム利用計画の妥当性の確認、プルトニウム需給バランスの確保等の取組を行っています(「政策上の平和利用」の担保)。

図4-1 原子力の平和利用を担保する体制

(出典)第27回原子力委員会資料第3-1号 原子力委員会「我が国のプルトニウム利用について」(2018年)

(2) 原子炉等規制法に基づく平和利用

① 保障措置活動

1) IAEAによる保障措置

NPT締約国である非核兵器国は、IAEAとの間で保障措置協定を締結して、国内の平和的な原子力活動に係る全ての核物質を申告して保障措置の下に置くことが義務付けられており、このような保障措置を「包括的保障措置」といいます。2021年3月末時点で、NPT締約国191か国のうち、我が国も含め非核兵器国176か国がIAEAとの協定に基づき包括的保障措置を受け入れています。

IAEAは、締約国が申告する核物質の計量情報や原子力関連活動に関する情報について、申告された核物質の平和利用からの転用や未申告の活動がないかを査察等により確認し、その評価結果を毎年取りまとめています。IAEAは、当該国で「申告された核物質の平和的活動からの転用の兆候が認められないこと」及び「未申告の核物質及び原子力活動が存在する兆候が認められないこと」が確認された場合、全ての核物質が平和的活動にとどまっているとの「拡大結論」を下すことができます。拡大結論を下した場合、IAEAは当該国に対して「統合保障措置」と呼ばれる制度を適用することができます。統合保障措置の適用により、IAEAの検認能力を維持しつつ、査察回数を削減することによる効率化が期待されます。

2) 我が国における保障措置活動の実施

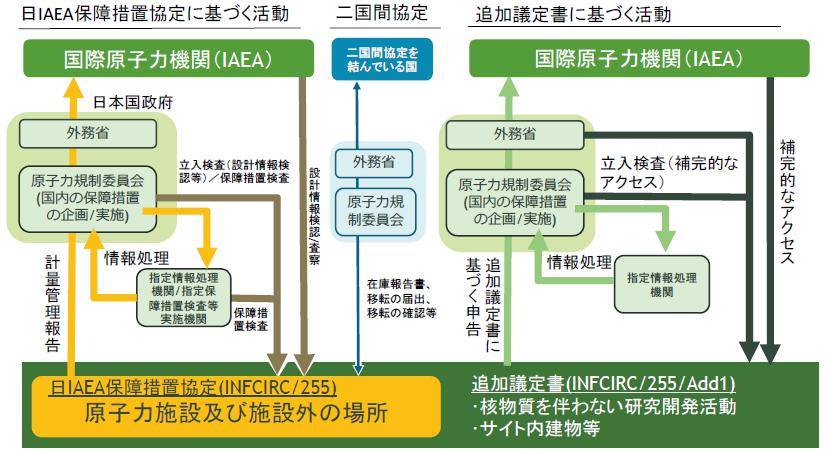

我が国では、1976年にNPTを批准し、1977年にIAEAと「包括的保障措置協定」を締結してIAEA保障措置を受け入れ、原子炉等規制法等に基づく国内保障措置制度を整備しています(図4-2)。さらに、1999年には、保障措置を強化するための「追加議定書」をIAEAと締結しました。

我が国は、IAEAから2003年以降連続して拡大結論を得ており、2004年9月から統合保障措置を段階的に適用されています。この適用が今後も継続されるよう努めており、原子力規制委員会は、原子力施設等が保有する全ての核物質の在庫量等をIAEAに報告し、その報告内容が正確かつ完全であることをIAEAが現場で確認する査察等への対応を行っています。

図4-2 我が国における保障措置実施体制

(出典)原子力規制委員会「令和2年度年次報告」(2021年)

2020年には、原子炉等規制法に基づき、2,122事業者から4,704件の計量管理に関する報告が原子力規制委員会に提出され、IAEAに提供されました。IAEAは我が国からの報告を基に原子力規制委員会等の立会いの下に査察等を行いました。また、我が国も1,795人・日の保障措置検査等を実施しました。東電福島第一原発の1~3号機に対して、カメラと放射線モニターによる常時監視や、同発電所のサイト内のみに適用される特別な追加的検認活動により、未申告の核物質の移動がないことが確認されました。3号機の使用済燃料プールから共用プールへ移送された燃料については、実在庫検認が行われました。また、1~3号機の燃料デブリの取り出しや、燃料デブリの払出し施設及び受入れ施設における計量管理等に関して、IAEAと検討・協議が行われました。1~3号機以外にある全ての核物質については、通常の軽水炉と同等の検認活動が行われました。

2020年中に原子力規制委員会が実施した保障措置検査等により、国際規制物資使用者等による国際規制物資の計量及び管理が適切に行われていることが確認されました。

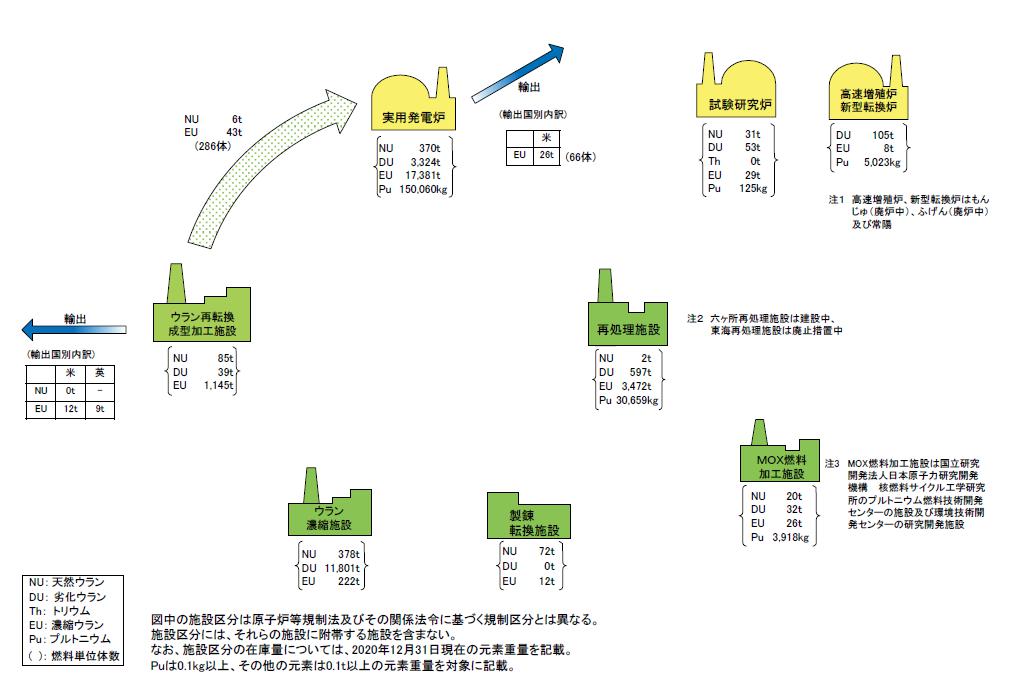

2020年の我が国における主要な核燃料物質の移動量及び施設別在庫量は、図4-3に示すとおりです。

図4-3 我が国における主要な核燃料物質の移動量及び施設別在庫量(2020年)

(出典)第8回原子力規制委員会資料4 原子力規制庁「我が国における2020年の保障措置活動の実施結果について」(2021年)に基づき作成

なお、我が国は、IAEAネットワーク分析所として認定されている原子力機構安全研究センターの高度環境分析研究棟において、IAEAが査察等の際に採取した環境試料の分析への協力を行うなど、IAEAの保障措置活動へ貢献するとともに、我が国としての核燃料物質の分析技術の維持・高度化を図っています。また、「IAEA保障措置技術支援計画」(JASPAS1)を通じ、我が国の保障措置技術を活用して、IAEA保障措置を強化・効率化するための技術開発への支援を行うなど、保障措置に関する国際協力を実施しています。

② 原子炉等施設の設置許可等の審査における利用目的の確認

原子炉等規制法に基づき、原子力規制委員会は、原子炉施設等の設置(変更)の許可の段階で原子炉施設等が平和の目的以外に利用されるおそれがないことに関し、原子力委員会の意見を聴かなければならないと定められています。2020年度には、東京電力柏崎刈羽原子力発電所6、7号機の設置変更許可等12件について、原子力規制委員会より意見を求められた原子力委員会は平和の目的以外に利用されるおそれがないものと認められるとする原子力規制委員会の判断は妥当であるとの答申を行いました。

③ 核物質防護

原子炉等規制法に基づく核物質防護の取組については、第4章4-2(2)①「核物質及び原子力施設の防護」に記載しています。

(3) 政策上の平和利用

① 我が国におけるプルトニウム利用の基本的な考え方

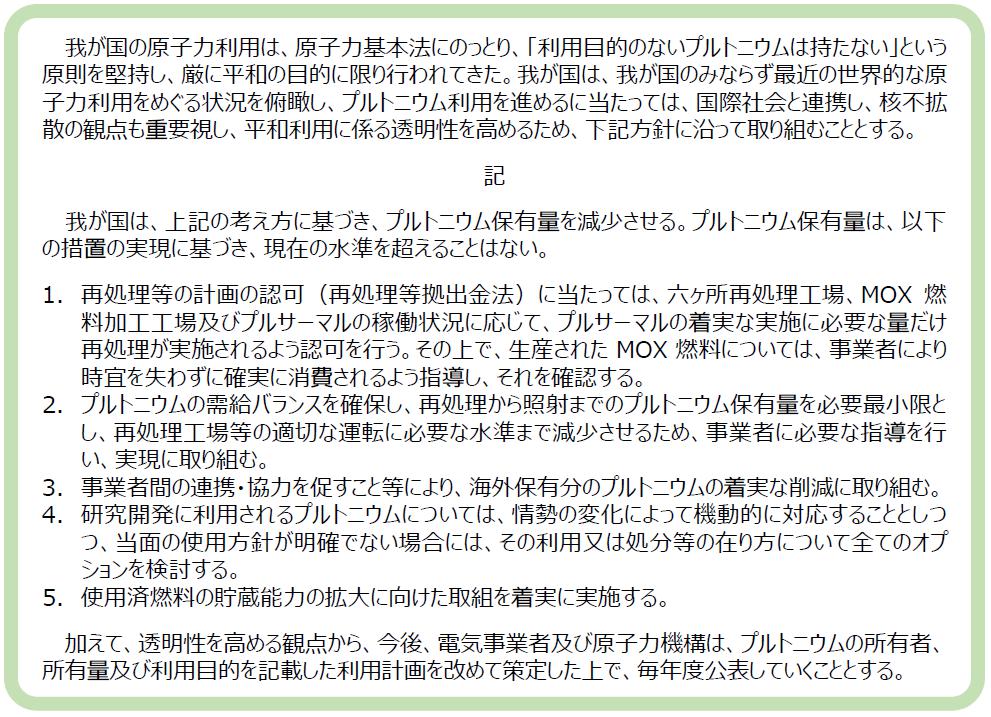

プルトニウム利用を進めるに当たり、国際社会と連携し、核不拡散に貢献し、平和利用に係る透明性を高めることが重要です。原子力委員会は、2018年7月に我が国におけるプルトニウム利用の基本的な考え方の和文及び英文を公表しました(図4-4)。

図4-4 「我が国におけるプルトニウム利用の基本的な考え方」

(出典)原子力委員会「我が国におけるプルトニウム利用の基本的な考え方」(2018年)に基づき作成

② プルトニウム管理状況の公表及びIAEAへのプルトニウム保有量の報告

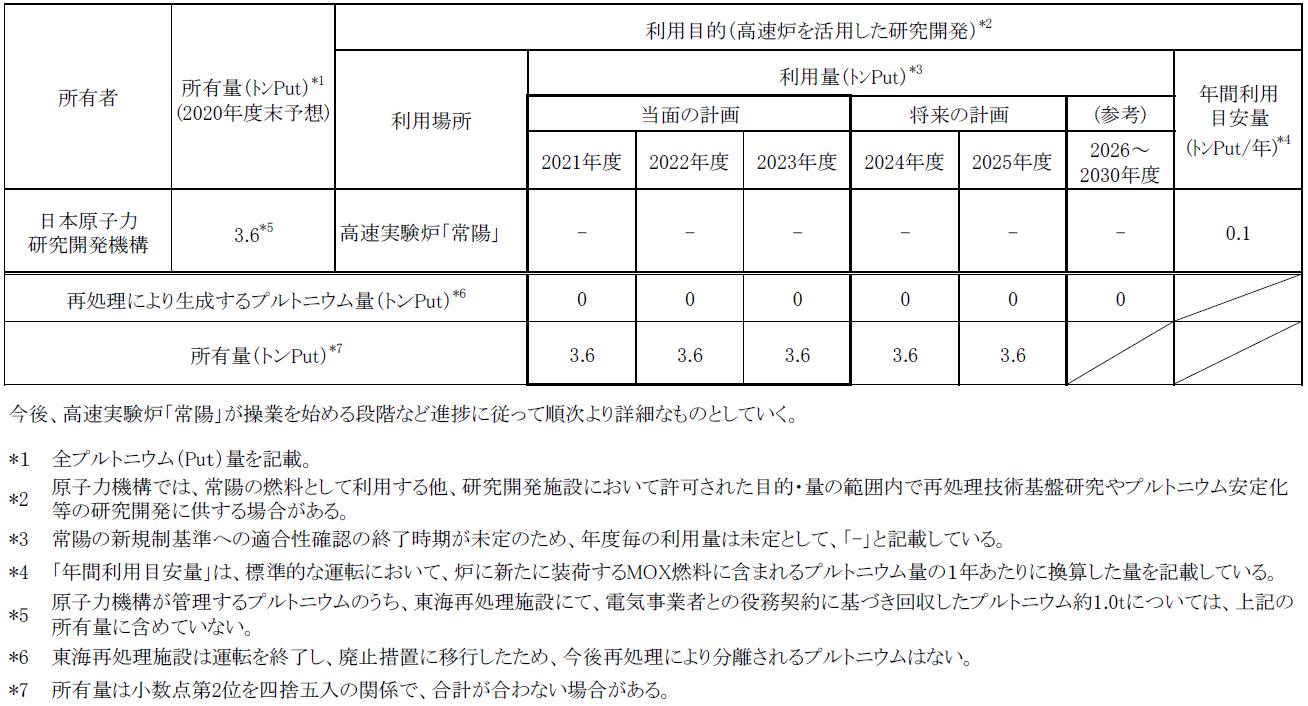

原子力委員会は、プルトニウム国際管理指針2に基づき、我が国のプルトニウム管理状況をIAEAに対して報告しています。2021年7月、原子力委員会は、2020年末における我が国のプルトニウム管理状況を公表しました。また、IAEAに管理状況を報告する予定です。

2020年末時点で、国内外において管理されている我が国の分離プルトニウム総量は約46.1tで、その内訳は国内保管分が約8.9t、海外保管分が約37.2t(うち、英国保管分が約21.8t、フランス保管分が約15.4t)となっています(表4-1)。我が国の原子力施設等における分離プルトニウムの保管等の内訳等は資料編に示します。また、IAEAから公表されている、各国が2019年末において自国内に保有するプルトニウムの量は表4-2のとおりです。

表4-1 分離プルトニウムの管理状況 2020年末時点 総量(国内+海外) 約46.1t 内訳 国内 約8.9t 海外 (総量) 約37.2t 内訳 英国 約21.8t フランス 約15.4t (出典)第21回原子力委員会資料第1号 内閣府「令和2年における我が国のプルトニウム管理状況」(2021年)

表4-2 プルトニウム国際管理指針に基づきIAEAから公表されている

2019年末における各国の自国内のプルトニウム保有量を合計した値

(単位:tPu)未照射プルトニウム注1 使用済燃料中のプルトニウム注2 米国 未報告 未報告 ロシア 63.0 180 英国 139.8 26 フランス 90.3 299.8 中国 未報告 未報告 日本 8.9 172 ドイツ 0.0 124.6 ベルギー (50kg未満注3) 44 スイス 2kg未満 21 (注1)100kg単位で四捨五入した値。ただし、50kg未満の報告がなされている項目は合計しない。

(注2)1,000kg単位で四捨五入した値。ただし、500kg未満の報告がなされている項目は合計しない。

(注3)燃料加工中、MOX燃料等製品及びその他の場所のプルトニウム保管量(各項目50kg未満)。

(出典) IAEA、INFCIRC/549「Communication Received from Certain Member States Concerning Their Policies Regarding the Management of Plutonium」、第21回原子力委員会資料第1号 内閣府「令和2年における我が国のプルトニウム管理状況」(2021年)に基づき作成。

③ プルトニウム利用目的の確認

使用済燃料再処理工場及びMOX燃料加工工場が操業を開始すれば、プルトニウムが分離、回収され、MOX燃料へと加工されることになります。そのため、プルトニウム利用の一層の透明性向上を図る観点から、我が国におけるプルトニウム利用の基本的な考え方に基づき、電気事業者はプルトニウムを分離する前にその利用目的等を記載した利用計画を公表し、原子力委員会がその妥当性を確認しています。

我が国初の商業用再処理工場である日本原燃六ヶ所再処理施設3は2022年度上期に、我が国初の商業用MOX燃料加工工場である日本原燃六ヶ所MOX燃料加工施設4は2024年度上期に、竣工予定です。日本原燃は2020年12月に暫定的な操業計画を公表しました(表4-3)。

表4-3 日本原燃による再処理施設及びMOX燃料加工施設の暫定操業計画(2020年12月) 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 再処理可能量(tUPr) - 0 70 170 140 プルトニウム回収見込み量(tPut) - 0 0.6 1.4 1.1 MOX燃料加工可能量(tPut) - - - 0 0.6 (出典)日本原燃「六ヶ所再処理施設及びMOX燃料加工施設操業計画」(2020年)に基づき作成

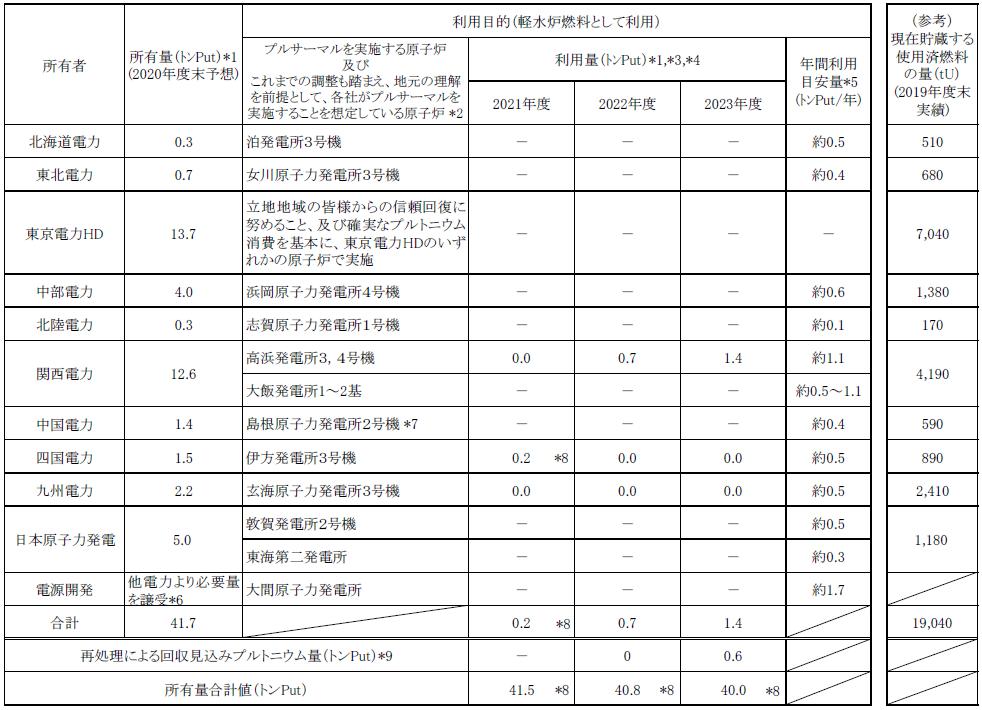

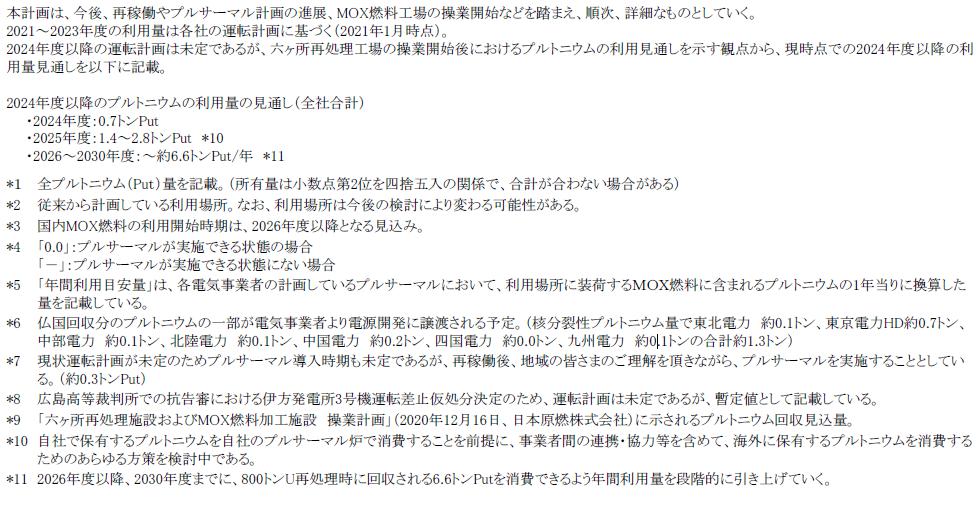

電気事業連合会は2020年12月に新たなプルサーマル計画5を公表し、2030年度までに少なくとも12基の原子炉でプルサーマルの実施を目指すことを明らかにしました。さらに、電気事業連合会及び原子力機構は、2021年2月にプルトニウム利用計画を策定し、プルトニウムの所有者、利用目的、利用場所、利用量、再処理による回収見込みプルトニウム量等を明示しました。電気事業連合会による利用計画では、軽水炉燃料として利用するという目的の下、関西電力株式会社高浜発電所3、4号機における利用計画等が示されています(表4-4)。また、原子力機構による利用計画では、高速炉を活用した研究開発を目的とし、「常陽」における利用計画を示していますが、「常陽」の新規制基準への適合性確認の終了時期が未定のため、利用量は未定としています(表4-5)。

これらの利用計画の公表を受けて、原子力委員会は2021年3月9日に見解を公表しました。同見解では、2021年度の我が国全体のプルトニウム保有量が2020年度末の保有量約46.1t以下となる見込みであること等を踏まえ、2021年度の利用計画について「現時点においては概ね妥当である」としました。その上で、電気事業者に対し、海外保有分のプルトニウムの着実な削減に向け、事業者間の一層の連携及び協力を進めるとともに関係方面との調整を加速させることを求めました。加えて、我が国のプルトニウム利用に関する透明性向上の観点から、電気事業者及び原子力機構に対して、具体的な取組の進捗に応じて従来どおりプルトニウム利用計画を適切に公表していくことを期待するとしました。

なお、2020年12月末時点の各電力各社のプルトニウム所有量は、表4-6のとおりです。

表4-4 電気事業連合会によるプルトニウム利用計画(2021年2月)

(出典)電気事業連合会「プルトニウム利用計画について」(2021年)

表4-5 原子力機構による研究開発用プルトニウム利用計画(2021年2月)

(出典)原子力機構「令和3年度研究開発用プルトニウム利用計画の公表について」(2021年)

表4-6 各社のプルトニウム所有量(2020年12月末時点)

(出典)電気事業連合会「各社のプルトニウム所有量(2020年12月末時点)」

④ プルトニウム・バランスに関する取組

2016年5月に成立した再処理等拠出金法に対する附帯決議において、再処理機構6が策定する使用済燃料再処理等実施中期計画(以下「実施中期計画」という。)を経済産業大臣が認可する際には、原子力の平和利用やプルトニウムの需給バランス確保の観点から、原子力委員会の意見を聴取することとされています。

また、我が国におけるプルトニウム利用の基本的な考え方においても、再処理等の計画の認可に当たっては、六ヶ所再処理工場、MOX燃料加工工場及びプルサーマルの稼働状況に応じて、プルサーマルの着実な実施に必要な量だけ再処理が実施されるよう認可を行い、生産されたMOX燃料が、事業者によって時宜を失わずに確実に消費されるよう指導・確認するとしています。

2020年12月に日本原燃による六ヶ所再処理施設及びMOX燃料加工施設の暫定操業計画が、2021年2月に電気事業者によるプルトニウム利用計画が公表されたことを踏まえ、再処理機構は同年3月に、具体的な再処理量等を実施中期計画に記載し(表4-7)、経済産業大臣に対して変更の認可申請を行いました。当該申請の認可に当たり経済産業大臣から意見を求められた原子力委員会は、同年3月24日に見解を取りまとめ、「今般の実施中期計画7は、原子力の平和利用やプルトニウムの需給バランス確保の観点から、概ね妥当と考える」としました。その上で、原子力委員会は、プルトニウムの需給バランスの確保等を実現するために経済産業省が関係事業者に必要な指導を行うことを求めるとともに、実施中期計画を実施するための適切な役割分担や実施体制の下で効率的・効果的に事業が推進されること、電気事業者等から再処理機構に対して十分な技術的・人的支援がなされることへの期待を表明しました。この原子力委員会の意見を踏まえ、同年3月31日に経済産業大臣は実施中期計画の変更を認可しました。

表4-7 再処理機構による実施中期計画(2021年3月)において示された再処理量等 計画 (参考)見通し 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 再処理を行う

使用済燃料の量(tU)- 0 70 170 140 (参考)プルトニウム

回収見込み量(tPut)- 0 0.6 1.4 1.1 再処理関連加工注を行う

プルトニウムの量(tPut)- - - 0 0.6 (注)ウラン及びプルトニウムの混合酸化物燃料加工(MOX燃料加工)

(出典)再処理機構「使用済燃料再処理等実施中期計画」(2021年)に基づき作成

- Japan Support Programme for Agency Safeguards

- 米国、ロシア、英国、フランス、中国、我が国、ドイツ、ベルギー、スイスの9か国が参加し、プルトニウム管理に係る基本的な原則を示すとともに、その透明性の向上のため、保有するプルトニウム量を毎年公表することとした指針。1998年3月にIAEAが発表。

- 第2章2-2(2)⑥2)「使用済燃料の貯蔵及び再処理の推進」を参照。

- 第2章2-2(2)⑦「ウラン・プルトニウム混合酸化物(MOX)燃料製造に関する取組」を参照。

- 第2章2-2(2)⑧「軽水炉におけるMOX燃料利用(プルサーマル)に関する取組」を参照。

- 第2章2-2(2)⑥1)「使用済燃料再処理機構の設立」を参照。

- 2021年度から2023年度までの3年間における再処理及び再処理関連加工の実施場所、実施時期及び量を記載。

| < 前の項目に戻る | 目次に戻る | 次の項目に進む > |