第3章 国際潮流を踏まえた国内外での取組

3-1 国際的な原子力の利用と産業の動向

世界では、東電福島第一原発事故後、脱原発に転じる国々が現れた一方で、電力需要増大への対応と地球温暖化対策の両立がグローバルな課題として認識され、英国のように原子力を継続的に発電に利用する方針を示している国もあります。また、アジア、中近東、アフリカ等では、新たに原子力開発が進展している国もあります。さらに、中国やロシア等を中心に、これらの新興国に対して積極的に自国の原子力発電技術を輸出する動きも見られます。このように社会・経済全体がグローバル化する中、世界における我が国の原子力利用の在り方が問われています。我が国の原子力関係機関は国際感覚の向上に努め、国際的な知見や経験を収集・共有・活用し、様々な仕組みを我が国の原子力利用に適用していく必要があります。

(1) 国際機関等の動向

① 国際原子力機関(IAEA)

IAEAは、原子力の平和的利用を促進すること、原子力の軍事利用への転用を防止することを目的として、1957年に国連総会決議を経て設置されました。IAEAには2021年3月末時点で172か国が加盟しており、約40名の日本人職員がIAEA事務局で勤務しています。IAEAは発電のほか、がん治療や食糧生産性の向上等、非発電分野も含めた様々な目的のために原子力技術を活用する取組を行っています。

2020年6月には、IAEAサイバースドルフ原子力応用研究所において、故・天野之弥事務局長1の業績を称え命名された「天野之弥研究棟」が開所しました(図3-1)。この研究棟は、食糧・環境保護研究棟、畜産・動物衛生研究棟、土壌・水資源管理・穀物栄養学研究棟で構成されています。

図3-1 天野之弥研究棟の開所式典の様子

(出典)外務省「IAEA『天野之弥研究棟』開所式典」(2020年)

グロッシー事務局長は、これまでの放射線や放射性同位元素の利用推進事業において培った研究ネットワークを活用し、新型コロナウイルス感染症等の動物由来の感染症に関する検査・分析能力強化を支援するための新プロジェクトである統合的人畜共通感染症行動(ZODIAC2)を提案しました。2020年11月のIAEA理事会において、ZODIACを進めるための技術協力プログラムが承認されています。

② 経済協力開発機構/原子力機関(OECD/NEA)

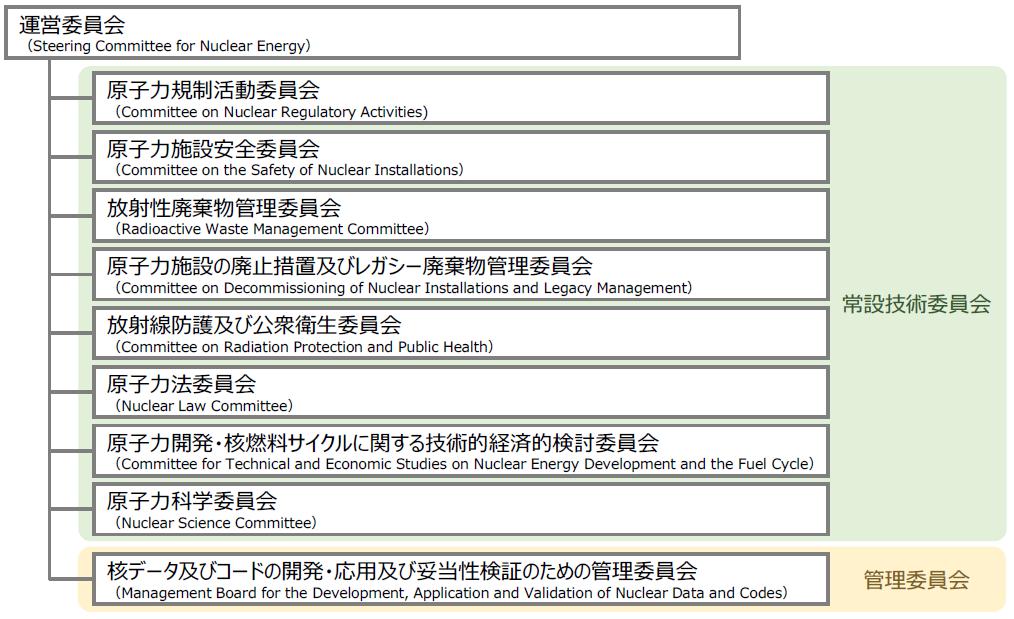

OECD/NEAは、参加国間の協力を促進することにより、安全かつ環境的にも受け入れられる経済的なエネルギー資源としての原子力エネルギーの発展に貢献することを目的として、原子力政策、技術に関する情報・意見交換、行政上・規制上の問題の検討、各国法の調査及び経済的側面の研究等を実施しています。OECD/NEAには2021年3月末時点で34か国が参加しており、加盟各国代表により構成される運営委員会が政策的な決定を行い、具体的な活動は8つの常設技術委員会等で実施しています(図3-2)。また、次長ポストを含め、4名の日本人職員が勤務しています(その他、コンサルタント4名が勤務しています)。

OECD/NEAは、原子力安全や放射性廃棄物管理分野を中心に原子力科学や放射線防護、原子力法分野の共同プロジェクトやデータベースプロジェクトを実施・運用しており、加盟各国で知見や経験を共有するとともに、多くの成果を報告書として公表しています。

図3-2 OECD/NEAの委員会組織図

(出典)外務省「経済協力開発機構/原子力機関(OECD/NEA)」及びOECD/NEA「NEA Mandates and Structures」に基づき作成

③ 原子放射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCEAR)

原子放射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCEAR)は、1950年代に大気圏核実験が頻繁に行われ、大量に放出された放射性物質による環境や健康への影響についての懸念が増大する中、1955年の国連総会決議により設立されました。UNSCEARには2021年3月末時点で27か国が加盟しており、科学的・中立的な立場から、放射線の人・環境等への影響等について調査・評価等を行い、毎年国連総会へ結果の概要を報告するとともに、数年ごとに詳細な報告書を出版しています。

2021年3月には、報告書「2011年東日本大震災後の福島第一原子力発電所における事故による放射線被ばくのレベルと影響:UNSCEAR2013年報告書刊行後に発表された知見の影響」を公表しました3。

④ 世界原子力協会(WNA)

世界原子力協会(WNA4)は、原子力発電を推進し原子力産業を支援する世界的な業界団体であり、情報の提供を通じて原子力発電に対する理解を広めるとともに、原子力産業界として共通の立場を示し、エネルギーを巡る議論に貢献していくことを使命としています。WNAには、世界の原子炉ベンダー、原子力発電事業者に加え、エンジニアリングや建設、研究開発を行う企業・組織等、産業全体をカバーするメンバーが参加しており、「原子力産業界の相互協力」、「一般向けの原子力基本情報やニュースの提供」、「国際機関やメディア等、エネルギーに関する意思決定や情報伝播に影響を持つステークホルダーとのコミュニケーション」の3つの分野での活動を行っています。

⑤ 世界原子力発電事業者協会(WANO)

世界原子力発電事業者協会(WANO5)は、チェルノブイリ原子力発電所事故を契機に、自社・自国内のみでの取組には限界があると認識した世界の原子力発電所事業者によって1989年に設立されました。WANOは、世界の原子力発電所の運転上の安全性と信頼性を最高レベルに高めるために、共同でアセスメントやベンチマーキングを行い、更に相互支援、情報交換や良好事例の学習を通じて原子力発電所の運転性能(パフォーマンス)の向上を図ることを使命としています。この使命の下で、原子力発電所に対する他国事業者の専門家チームによるピアレビュー、原子力発電所の運転経験・知見の収集分析・共有、各種ガイドライン等の作成、ワークショップやトレーニングプログラムの提供等を実施しています。

コラム ~国際機関の報告書:ポストコロナ社会における原子力の役割~

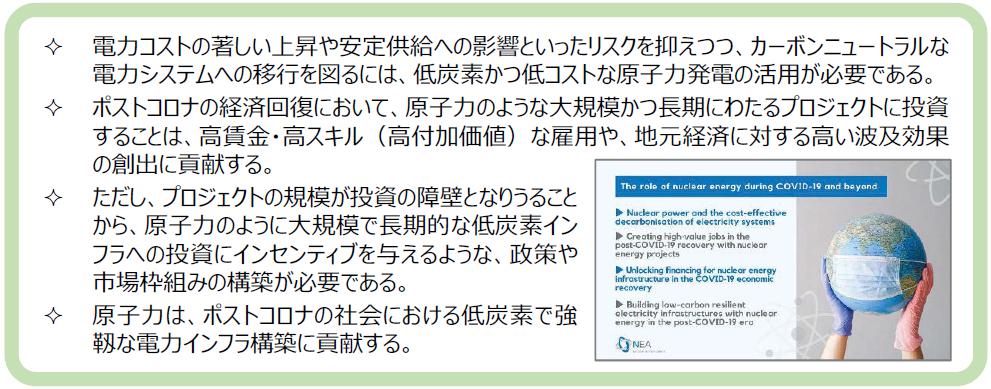

OECD/NEAは2020年6月に、「新型コロナウイルス感染症の流行下とその後における原子力の役割(The role of nuclear energy during COVID-19 and beyond)」に関する4つの政策文書を発表しました。OECD/NEAはこれらの文書で各国政府に対し、新型コロナウイルス感染症流行後(以下「ポストコロナ」という。)の経済回復を、気候変動目標達成に向けたエネルギー変革の好機として活用することを推奨するとともに、原子力が果たす役割や必要な施策等について説明しています。公表された4つの政策文書ではそれぞれ、以下のような主張が示されています。

WNAも2020年7月に、政策文書「より強い明日を作る-パンデミック後の世界における原子力-(Building a stronger tomorrow: Nuclear power in the post-pandemic world)」を発表しました。同文書では、世界には、必要な許認可等を取得済みで適切な支援さえあればすぐにでも着工可能な原子炉建設計画が108基分あり、ポストコロナの経済回復段階でこのような原子炉建設を進めることにより、短期的な雇用増加に加え、長期的にも高付加価値な仕事の創出につながるとしています。また、既設炉の長期運転を進めることにより、クリーンで安価な電力の供給が可能になることに加え、長期運転に関連して行われる改修工事等によって雇用や経済効果の創出が可能であるとしています。このように、原子力への投資は短期・長期の経済効果をもたらすとともに、低炭素で強靱かつ安価なインフラの構築に寄与するとした上で、WNAは政策立案者に対して以下の3点を求めています。

(2) 海外の原子力発電主要国の動向

① 米国

米国は、2021年3月末時点で94基の実用発電用原子炉が稼働する、世界第1位の原子力発電利用国であり、ボーグル原子力発電所3、4号機の2基のプラントの建設が進められています。原子力発電に対しては、共和・民主両党の超党派的な支持が得られています。2021年1月に就任した民主党のバイデン大統領は、大統領選挙時から、気候変動対策の一環として先進的原子力技術等の重要なクリーンエネルギー技術のコストを劇的に低下させ、それらの商用化を速やかに進めるために投資を行っていく方針を明らかにしています。先進炉や小型モジュール炉(SMR6)の開発にも積極的に取り組んでおり、エネルギー省(DOE7)が2020年に開始した「革新的原子炉実証プログラム(ARDP8)」等を通じて開発支援を行っており、多数の民間企業も参画しています9。

米国における原子力安全規制は、原子力規制委員会(NRC)が担っています。NRCは、稼働実績とリスク情報に基づく原子炉監視プロセス(ROP)等を導入することで、合理的な規制の施行に努めています。また、産業界の自主規制機関である原子力発電運転協会(INPO)や、原子力産業界を代表する組織である原子力エネルギー協会(NEI)も、安全性の向上に向けた取組を進めています。

また、原子力発電所の80年運転に向けて、2度目となる20年間の運転認可更新が進められています。2021年3月末時点で、NRCから更新の承認を受けて80年運転が可能となった原子炉が合計4基、NRCが更新申請を審査中の原子炉が合計6基となっています(表3-1)。

表3-1 米国における80年運転に向けた運転認可更新の状況(2021年3月末時点) 80年運転に向けた運転認可更新の状況 原子炉 NRCが承認済 ターキーポイント3、4号機(2019年12月承認) ピーチボトム2、3号機(2020年3月承認) NRCが審査中 サリー1、2号機 ノースアナ1、2号機 ポイントビーチ1、2号機 (出典)NRC「Status of Subsequent License Renewal Applications」に基づき作成

米国では、民生・軍事起源の使用済燃料や高レベル放射性廃棄物を同一の処分場で地層処分する方針に基づき、ネバダ州ユッカマウンテンでの処分場建設が計画されています。2009年に発足したオバマ政権は、同計画を中止する方針でした。2017年に誕生したトランプ政権は一転して計画継続を表明しましたが、2018から2020会計年度にかけて連邦議会は同計画への予算配分を認めませんでした。このような状況の中、2021会計年度の予算要求では、膠着状態を傍観せずに代替の解決策を策定する方針が表明されています。

② フランス

フランスでは、2021年3月末時点で56基の原子炉が稼働中です。我が国と同様にエネルギー資源の乏しいフランスは、総発電電力量の約7割を原子力発電で賄う原子力立国であり、その規模は米国に次ぐ世界第2位となっています。また、10年ぶりの新規原子炉となるフラマンビル3号機の建設が、2007年以降進められています。

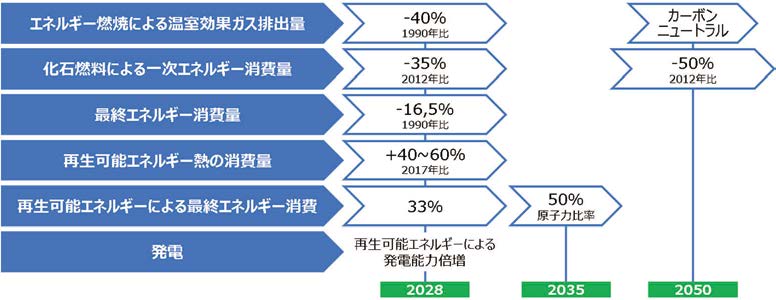

2015年にエネルギー転換法が制定され、国内の原子力発電の割合を現行の75%から2025年までに50%に削減する目標が規定されました。しかし、2017年に、この目標を実現するためには既存の石炭火力発電所の維持とガス火力発電所の新規建設が必要との分析結果を送電系統運用会社が提示したことを受け、政府は原子力比率の削減目標達成時期を2025年から2035年に先送りしました。また、2020年4月に政府が公表した改定版多年度エネルギー計画(PPE10)では、2035年の減原子力目標達成のため、十数基の90万kW級原子炉を閉鎖する方針が示される一方で、2035年以降の低炭素電源の確保のため、原子力発電比率の維持も念頭に、6基の欧州加圧水型原子炉(EPR)の新設を想定して原子炉新設の検討を2021年頃まで行う方針も示されています。

図3-3 改訂版多年度エネルギー計画(PPE)における主な目的

(出典)フランス環境連帯移行省「Programmation pluriannuelle de l'énergie résumée en 4 pages」(2020年)に基づき作成

このように原子力削減の方向性は示されていますが、一方で、フランス政府は原子炉等の輸出を支持しています。政府による原子力産業界の再編の結果、燃料サイクル事業はオラノ社、原子炉製造事業はフラマトム社が、それぞれ担っています。フラマトム社が開発したEPRは、既に中国で2基の運転が開始されているほか、フランス及びフィンランドでは1基ずつ、英国では2基の建設が進められています。

高レベル放射性廃棄物処分に関しては、2006年に制定された放射性廃棄物等管理計画法に基づき、「可逆性のある地層処分」を基本方針として、放射性廃棄物管理機関(ANDRA11)がフランス東部ビュール近傍で高レベル放射性廃棄物等の地層処分場の設置に向けた準備を進めています。同処分場の操業開始は2030年頃と見込まれています。

③ ロシア

ロシアでは、2021年3月末時点で38基の原子炉が稼働中で、2019年の原子力発電比率は約20%です。また、2基が建設中です。2020年5月には、初の浮揚式原子力発電所であるアカデミック・ロモノソフ2基が商業運転を開始しました。また、高速炉についても、ベロヤルスクでナトリウム冷却型高速炉の原型炉1基、実証炉1基の合計2基が運転中です。原子力行政に関しては、国営企業ロスアトムが民生・軍事両方の原子力利用を担当し、連邦環境・技術・原子力監督局が民生利用に係る安全規制・検査を実施しています。

ロシアは、2030年までに発電電力量に占める原子力の割合を25%に高め、従来発電に用いていた国内の化石燃料資源を輸出に回す方針です。また、原子力事業の海外展開を積極的に進めており、ロスアトムは旧ソ連圏以外のイラン、中国、インドにおいてロシア型加圧水型原子炉(VVER)を運転開始させているほか、トルコやフィンランド等にも進出しています。原子炉や関連サービスの供給と併せて、建設コストの融資や投資建設(Build)・所有(Own)・運転(Operate)を担うBOO方式での契約も行っており、初期投資費用の確保が大きな課題となっている輸出先国に対するロシアの強みとなっています。

また、核燃料供給保証12を目的として、シベリア南東部のアンガルスクに国際ウラン濃縮センター(IUEC13)を設立し、IAEAの監視の下、約120tの低濃縮ウランを備蓄しています。

④ 中国

中国では、2021年3月末時点で49基の原子炉が稼働中で、設備容量は合計4,700万kWを超えています。また、17基の原子炉が建設中です。原子力発電の利用拡大が進められており、2021年1月には、中国国産の第3世代炉である華龍1号の世界初号機となる福清5号機(福建省)が営業運転を開始しました。

また、中国核工業集団公司(CNNC)と中国広核集団(CGN14)がそれぞれ軽水炉の国産化を進めてきましたが、これを統合して華龍1号を開発し、2015年に両社出資による華龍国際核電技術有限公司(華龍公司)が発足しました。華龍1号は国内外での展開を想定しており、中国国内では福清5号機に続き、更に8基が建設中です。国外でも、華龍1号を採用したパキスタンのカラチ原子力発電所2、3号機の建設が進められています。

英国でも、2015年の両国首脳合意に基づき、原子力発電所新規建設への中国企業の出資や華龍1号の建設が検討されています(表3-2)。そのほか、中国の原子力事業者は、東欧、中東、アジア、南米においても、各種原子炉の建設協力に向け、協力覚書の締結等を進めています。

なお、中国はクローズドサイクルの実現に向けた高速炉開発も進めており、2017年には高速実証炉の建設が開始されています。

⑤ 英国

英国では、2021年3月末時点で15基の原子炉が稼働中であり、2019年の原子力発電比率は約16%です。北海ガス田の枯渇や気候変動が問題となる中、英国政府は2008年以降一貫して原子炉新設を推進していく政策方針を掲げています。2020年11月には「10 PointPlan」を公表し、「英国は原子力技術のリーダーであり続ける」ことを宣言するとともに、SMRの開発等を目指すための革新原子力ファンドの創設も示しました。

2021年3月末時点では、フランス電力(EDF15)と中国広核集団(CGN)の出資により、ヒンクリーポイントC原子力発電所(図3-4)、サイズウェルC原子力発電所及びブラッドウェルB原子力発電所において新設計画が進められています(表3-2)。

表3-2 英国での主たる原子炉新設プロジェクト 電力会社・コンソーシアム サイト 炉型 基数 EDFとCGN ヒンクリーポイントC EPR 2 EDFとCGN サイズウェルC EPR 2 EDFとCGN ブラッドウェルB 華龍1号 2 (注)各プロジェクトへのEDFとCGNの出資比率はサイトによって異なる。

(出典)WNA「Nuclear Power in the United Kingdom」に基づき作成

図3-4 建設中のヒンクリーポイントC原子力発電所

(出典)EDF「Coronavirus update from Hinkley Point C - 23 July」及び「Big Carl's biggest lift ends 2020 at Hinkley Point C」

高レベル放射線廃棄物処分に関しては、英国政府は2006年、国内起源の使用済燃料の再処理で生じるガラス固化体について、再処理施設内で貯蔵した後、地層処分する方針を決定しました。2018年に公開した白書「地層処分の実施-地域との協働:放射性廃棄物の長期管理」に基づき、地域との協働に基づくサイト選定プロセスを開始しています。

なお、英国は2016年の国民投票の結果を受け、2020年1月末にEU及び欧州原子力共同体(ユーラトム)から離脱し、移行期間も同年12月末に終了しました。英国政府は、ユーラトム離脱後も原子力平和利用に関する国際協力を維持していくため、2018年に、IAEAとの間で保障措置協定及び追加議定書に署名するとともに、米国、オーストラリア、カナダとの間でそれぞれ二国間原子力協定に署名しました。また、2020年12月にはユーラトムとの間でも二国間原子力協定に署名しました。

⑥ 韓国

韓国では、2021年3月末時点で24基の原子炉が運転中で、2019年の原子力発電比率は約26%です。また、4基の原子炉が建設中です。2017年に発足した文在寅(ムン・ジェイン)政権は、原子炉の新増設を認めず、設計寿命を終えた原子炉から閉鎖する漸進的な脱原子力を進める方針を掲げています。政府は、討論型世論調査の結果を踏まえ、同年10月に、計画段階にあった6基の新設を白紙撤回し、設計寿命満了後の原子炉の運転延長を禁止する脱原子力ロードマップを決定しました。

国内で脱原子力政策を進める一方で、文政権は、輸出については国益にかなう場合は推進する方針を打ち出しています。韓国電力公社(KEPCO16)は、アラブ首長国連邦(UAE)のバラカ原子力発電所において、4基の韓国次世代軽水炉APR-1400の建設を進めてきました。1号機は2018年に竣工し、2020年には2月に60年の運転認可が発給され、同年3月に燃料装荷後、同年12月に定格出力に到達しており、2021年内予定の営業運転開始に向けた準備が進められています。また、2号機も2020年7月に竣工し、2021年3月に運転認可を取得しました。韓国政府はそのほかにも、サウジアラビア、チェコ等の原子炉の新設を計画する国に対してアプローチしています。

⑦ カナダ

カナダは世界有数のウラン生産国の一つであり、世界全体の生産量の約22%を占めています。2021年3月末時点で19基の原子炉がオンタリオ州とニューブランズウィック州で稼働中であり、2019年の原子力発電比率は約15%です。原子炉は全てカナダ型重水炉(CANDU炉)であり、国内で生産される天然ウランを濃縮せずに燃料として使用しています。

現在や将来の電力需要に対応するために、州政府や原子力事業者は、原子炉の新増設よりも既存原子炉の改修・寿命延長計画を優先的に進めています。オンタリオ州では10基の既存炉を段階的に改修する計画で、2020年6月にはダーリントン2号機が改修工事を終え、4年ぶりに運転を再開しました。

その一方で、SMRの研究開発に力を入れており、2018年に策定されたロードマップに基づき、2020年12月には連邦政府がSMR行動計画を公表しました。同計画では、2020年代後半にカナダでSMR初号機を運転開始することを想定し、政府に加え産学官、自治体、先住民や市民組織等109団体が参加する「チームカナダ」体制で、SMRを通じた低炭素化や国際的なリーダーシップ獲得、原子力産業における能力やダイバーシティ拡大に向けた取組を行う方針です(表3-3)。なお、カナダ原子力研究所(CNL17)がSMRの実証施設建設・運転プロジェクトを進めているほか、安全規制機関であるカナダ原子力安全委員会(CNSC18)が、小型炉や先進炉を対象とした許認可前ベンダー設計審査を進めています。

表3-3 カナダのSMR行動計画における原則 原則 1 協力してSMR技術の開発・展開を支援し、2020年代後半までに初のSMRを運転開始する。 2 諸外国のパートナーと連携してSMRの輸出機会を捉え、国際基準に影響を与え、カナダの将来へ投資するため、「チームカナダ」として団結する。 3 カナダの低炭素社会化を加速するため、SMRをその他のクリーンエネルギー源、貯蔵技術、アプリケーションと統合する機会を模索する。 4 放射性廃棄物の排出量を最小限に抑えるとともに、核燃料を再利用する可能性も追求し、放射性廃棄物を安全かつ長期的に管理するための既存の制度を補完する。 5 女性、少数民族、若者の参画を促すとともに、先住民、遠隔地等との有意義で長期的な経済連携の機会を模索することにより、原子力産業界の多様性と発信力を強化する。 6 SMRの展開及び輸出において、アカデミア、エンジニアリング、製造等におけるカナダの能力を活用する。 7 各パートナーによる補完的な活動を支援する。 (出典)カナダ天然資源省SMR行動計画「Statement of Principles」に基づき作成

高レベル放射性廃棄物の管理・処分について、使用済燃料の再処理を行わない方針をとっており、使用済燃料は原子力発電所サイト内の施設で保管されています。処分の実施主体として設立された核燃料廃棄物管理機関(NWMO19)が国民対話等の結果を踏まえて使用済燃料の長期管理アプローチを提案し、政府による承認を経て処分サイト選定プロセスが進められており、2か所の自治体を対象として現地調査が実施されています。

上記以外の原子力発電を行っている諸外国の動向については資料編「7. 世界の原子力に係る基本政策」に、低レベル放射性廃棄物の扱いについては第6章コラム「~海外事例:諸外国における低レベル放射性廃棄物の分類と処分方法~」にまとめています。

(3) 我が国の原子力産業の国際的動向

我が国では、2006年の株式会社東芝による米国ウェスチングハウス(WH)社買収を皮切りに、株式会社日立製作所と米国ゼネラルエレクトリック(GE)社がそれぞれの原子力部門に相互に出資する新会社の設立、さらに、三菱重工業株式会社はフランスAREVA NP社20と合弁会社ATMEAを設立するなど、各社とも国外企業との関係を強化してきました。

しかし、株式会社東芝は、2017年3月のWH社による米国連邦倒産法第11章に基づく再生手続の申立てにより、2018年8月に、カナダに本拠を置く投資ファンドのブルックフィールド・ビジネス・パートナーズ(BBP)へのWH社の全株式の譲渡を完了しています。また、株式会社日立製作所は、2020年9月に、英国における原子力発電所建設プロジェクトからの撤退を公表しています。

- 2009年12月からIAEA事務局長を務めていた天野之弥氏は、2019年7月に逝去。

- Zoonotic Disease Integrated Action

- 第1章1-1(2)③1)「放射線による健康影響の調査」を参照。

- World Nuclear Association

- World Association of Nuclear Operators

- Small Modular Reactor

- Department of Energy

- Advanced Reactor Demonstration Program

- さらに 、2021年4月27日、国務省が、気候変動対策の一環として国際支援プログラム「SMR技術の責任ある活用に向けた基本インフラ(FIRST)」を始動すると発表。

- Programmations pluriannuelles de l'energie

- Agence nationale pour la gestion des dechets radioactifs

- 第4章4-3(3)④「核燃料供給保証に関する取組」を参照。

- International Uranium Enrichment Centre

- China General Nuclear Power Corporation

- Electricite de France

- Korea Electric Power Corporation

- Canadian Nuclear Laboratories

- Canadian Nuclear Safety Commission

- Nuclear Waste Management Organization

- 現在は機能の一部をフラマトム社に移管。

| < 前の項目に戻る | 目次に戻る | 次の項目に進む > |