1-2 福島事故の教訓を真摯に受け止めた不断の安全性向上

東電福島第一原発事故の教訓を踏まえ、国内外において原子力安全対策の強化が図られています。我が国では、原子力行政体制の見直しが行われ、新規制基準や新たな検査制度の導入が進められてきています。また、従来の日本的組織や国民性の弱点を克服した安全文化醸成の取組や、事業者等による自主的な安全性向上の取組も行われています。

一方で、あらゆる科学技術はリスクとベネフィットの両面を有し、ゼロリスクは有り得ません。原子力についても同様です。常に事故は起きる可能性があるとの認識の下、国、事業者、研究機関を含む原子力関係機関は常に緊張感を持って、安全性向上へ向けた不断の努力を行っています。

(1) 原子力安全対策に関する基本的枠組み

① 国際的な動向

東電福島第一原発事故は国際社会に大きな影響を与えました。事故を受けて、国際機関や諸外国においては、原子力安全を強化するための取組が進められています。

IAEAでは2011年9月に「原子力安全に関するIAEA行動計画」が策定されており、IAEA加盟国はこの行動計画に従って自国の原子力安全の枠組みを強化するための様々な取組を実施しています。また、IAEAにおいて策定される原子力利用に係る安全基準文書(安全原則、安全要件、安全指針)は、ほとんどの安全要件が東電福島第一原発事故の教訓を踏まえて改訂されました。

OECD/NEAは、各国の規制機関が今後取り組むべき優先度の高い事項を示しています。特に、原子力の安全確保においては、人的・組織的要素や安全文化の醸成が重要であるとし、OECD/NEA加盟国による継続的な安全性向上の取組を支援しています。

米国や欧州諸国においても、事故の教訓を踏まえ、より一層の安全性向上に向けた追加の安全対策の検討や導入を進めています。例えば米国では、事故直後に米国原子力規制委員会(NRC)に設置された短期タスクフォースの勧告に基づき、規制の見直しや電気事業者に対する安全性強化措置の要請を進めています。EUでは、事故直後に域内の原子力発電所に対してストレステスト(耐性検査)を行うとともに、原子力安全に関するEU指令が2014年7月に改定され、EU全体での原子力安全規制に関する規則が強化されました。

② 国や事業者等の役割

1) 国の役割

IAEAの安全原則では、政府の役割について「独立した規制機関を含む安全のための効果的な法令上及び行政上の枠組みが定められ、維持されなければならない」とされています。

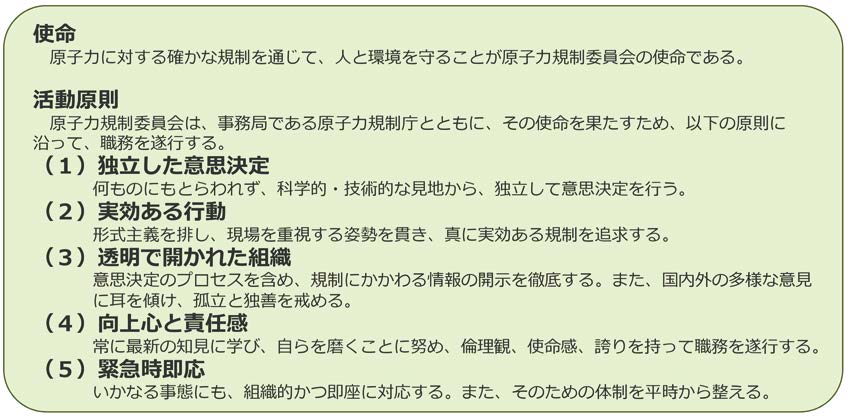

我が国では、東電福島第一原発事故の反省を踏まえて原子力行政体制が見直され、原子力規制委員会が発足しました。原子力規制委員会は、図1-15に示す5つの活動原則を掲げ、情報公開を徹底し、意思決定プロセスの透明性や中立性の確保を図っています。

また、原子力規制委員会は、「透明で開かれた組織」の活動原則に沿って、外部とのコミュニケーションにも取り組んでおり、規制活動の状況や改善等に関して原子力事業者や地元関係者等との意見交換25を行っています。また、IAEA及びOECD/NEA等の国際機関や諸外国の原子力規制機関との連携・協力を通じ、我が国の知見、経験を国際社会と共有することに努めています。

図1-15 原子力規制委員会の組織理念

(出典)原子力規制委員会「原子力規制委員会5年間の主な取組」(2018年)

2) 原子力事業者等の役割

IAEAの安全原則では、「安全のための一義的な責任は、放射線リスクを生じる施設と活動に責任を負う個人又は組織が負わなければならない」と規定し、安全確保の一義的な責任は原子力事業者等にあるとしています。

原子力事業者等は、後述の新規制基準で採用されている「深層防護26」の考え方に基づき、安全確保のために複数の防護レベルで様々な措置を講じています。また、新規制基準に対応するだけでなく、最新の知見を踏まえつつ、安全性向上に資する措置を自ら講じる責務を有しています27。

③ 原子力安全規制に関する法的枠組みと規制の実施

1) 新規制基準の導入

「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(昭和32年法律第166号。以下「原子炉等規制法」という。)は、2012年の改正により、その目的に国民の健康の保護や環境の保全等が追加されました。また、原子力安全規制の強化のため、既に許可を得た原子力施設に対しても最新の規制基準への適合を義務付ける「バックフィット制度」の導入や、運転可能期間を40年とし、認可を受けた場合は1回に限り最大20年延長できる「運転期間延長認可制度」の導入等が新たに規定されました。

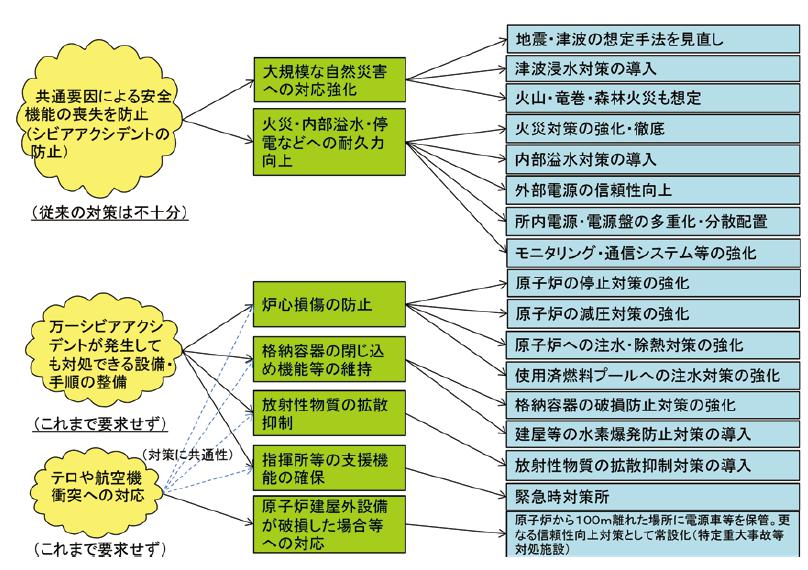

この改正を受け、2013年7月に実用発電用原子炉施設の新規制基準が、同年12月に核燃料施設等の新規制基準が、それぞれ施行されました。新規制基準では、地震や津波等の自然災害や火災等への対策を強化するとともに、万一重大事故やテロリズムが発生した場合に対処するための規定が新設されました(図1-16)。テロリズムによって原子炉を冷却する機能が喪失し、炉心が著しく損傷した場合に備えて設置が義務付けられた特定重大事故等対処施設28については、2019年10月の審査基準改正により、テロリズム以外による重大事故等発生時にも対処できるように体制を整備することが求められるようになりました。

図1-16 新規制基準の基本的な考え方と主な要求事項

(出典)原子力規制委員会「実用発電用原子炉に係る新規制基準について-概要-」(2013年)

2) 新たな検査制度「原子力規制検査」の導入

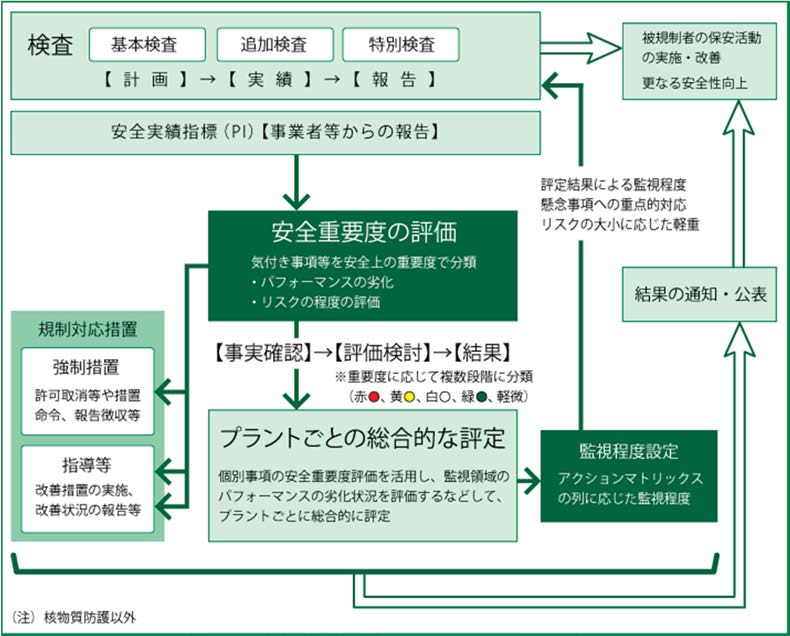

原子力規制委員会は、2016年から検査制度の見直しに関する検討を進め、2018年から2020年にかけての試運用を経て、2020年4月から新たな検査制度である原子力規制検査の運用を開始しました。従来の検査制度では、事業者が安全確保に一義的責任を負うことが不明確であること、事業者全ての安全活動に目が行き届いていないこと、安全上重要なものに焦点を当てにくい体系となっていること、事業者の視点に影響された検査になる可能性が高いこと等が問題点として挙げられていました。これらの課題を踏まえた見直しにより、原子力規制検査は、「いつでも」「どこでも」「何にでも」原子力規制委員会のチェックが行き届く検査の実施により、安全確保の視点から事業者の取組状況を評定することを通じて、事業者が自ら安全確保の水準を向上する取組を促進するという特徴を有しており、リスク情報の活用等を取り入れた体系となっています。

原子力規制検査では、原子力規制庁による検査、事業者自らが設けた安全実績指標の報告、安全重要度の評価、規制対応措置、総合的な評定が行われます(図1-17)。安全重要度の評価では、事業者の安全活動の劣化状態を評価し、重要度に応じて複数段階に色分けして結果を提示します。原子炉ごとの総合的な評定では、5段階の対応区分への分類が行われ、監視程度の設定により原子力規制検査等に反映されます。

図1-17 原子力規制検査の概略フロー

(出典)原子力規制委員会「原子力規制検査の概要」

3) 原子炉等規制法等に基づく規制の実施

イ) 実用発電用原子炉施設における新規制基準への適合

実用発電用原子炉施設については、原子力規制委員会が、原子炉等規制法に基づき、設計・建設段階、運転段階の各段階の規制を行っています。設計・建設段階では、原子炉設置(変更)許可、設計及び工事の計画の認可、保安規定(変更)認可の審査等を行います。運転段階では、定期的な原子力規制検査等を通じて、事業者の安全活動におけるパフォーマンスを監視します。新規制基準への適合性審査の結果、2021年3月末時点で16基が設置変更許可を受けており、そのうち9基が再稼働しています29。

また、発電用原子炉設置者は、原子炉等規制法に基づき、定期的に施設の安全性の向上のための評価(以下「安全性向上評価」という。)を行い、その結果を原子力規制委員会に届け出ることが義務付けられています。2020年度には、関西電力株式会社高浜発電所4号機及び大飯発電所4号機、九州電力株式会社玄海原子力発電所4号機並びに川内原子力発電所1号機及び2号機の安全性向上評価が届け出されました。

さらに、新規制基準においてテロ対策として設置することが求められている特定重大事故等対処施設30については、2020年11月に九州電力株式会社川内原子力発電所1号機が、同年12月に関西電力株式会社高浜発電所3号機及び九州電力株式会社川内原子力発電所2号機が、2021年3月に関西電力株式会社高浜発電所4号機が、それぞれ運用を開始しました。

ロ) 核燃料施設等における新規制基準への適合

原子炉等規制法に基づき、製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設、使用施設等に対する規制が行われています。これらの施設は、取り扱う核燃料物質の形態や施設の構造が多種多様であることから、それぞれの特徴を踏まえた基準を策定する方針が採られています。これらの施設についても新規制基準への適合性審査が進められています。

2020年度の審査では、原子力機構の高温工学試験研究炉(HTTR31)、日本原燃株式会社(以下「日本原燃」という。)における再処理の事業、廃棄物管理の事業、核燃料物質の加工の事業(MOX32燃料加工施設)、リサイクル燃料貯蔵株式会社33のリサイクル燃料備蓄センター(むつ中間貯蔵施設)における使用済燃料の貯蔵の事業について、変更が許可されました。

ハ) 原子力規制検査の実施

2020年度に行われた原子力規制検査では、検査対象となった実用発電用原子炉及び核燃料施設等のうち、東京電力柏崎刈羽原子力発電所を除く施設については、事業者の自律的な改善が見込める状態である「第1区分」(表1-6)と評価されました。

東京電力柏崎刈羽原子力発電所に関しては、東京電力社員が他人のIDカードを使用して防護区域にある中央制御室まで入域した事案について、重要度「白」(表1-5)と評価されました。また、核物質防護設備の機能の一部が喪失し、実効性のある代替措置を講じていなかったことから、2020年3月以降複数箇所において不正な侵入を検知できない可能性がある状態となっていた事案については、重要度「赤」(表1-5)と評価されました。これらの個別事案の重要度評価の結果を踏まえ、原子力規制委員会は2021年3月に、東京電力柏崎刈羽原子力発電所の原子力規制検査に係る対応区分を「第4区分」(表1-6)に変更し、約2,000人・時間を目安として追加検査を行うことを決定しました。さらに、同年4月14日、原子力規制委員会は東京電力に対し、対応区分が「第1区分」となるまで柏崎刈羽原子力発電所における特定核燃料物質の移動を禁止する是正措置命令を発出しました。

表1-5 実用発電用原子炉施設の個別事案に対する重要度の分類 重要度 安全実績指標の活動実績に応じた分類 緑 機能又は性能への影響があるが限定的かつ極めて小さなものであり、事業者の改善措置活動により改善が見込める水準 白 機能又は性能への影響があり、安全裕度の低下は小さいものの、規制関与の下で改善を図るべき水準 黄 機能又は性能への影響があり、安全裕度の低下が大きい水準 赤 機能又は性能への影響が大きい水準 (出典)原子力規制庁「原子力規制検査等実施要領」(2019年)に基づき作成

表1-6 実用発電用原子炉施設及び核燃料施設等の対応区分の分類 対応区分 施設の状態 第1区分 各監視領域における活動目的は満足しており、事業者の自律的な改善が見込める状態 第2区分 各監視領域における活動目的は満足しているが、事業者が行う安全活動に軽微な劣化がある状態 第3区分 各監視領域における活動目的は満足しているが、事業者が行う安全活動に中程度の劣化がある状態 第4区分 各監視領域における活動目的は満足しているが、事業者が行う安全活動に長期間にわたる又は重大な劣化がある状態 第5区分 監視領域における活動目的を満足していないため、プラントの運転が許容されない状態 (出典)原子力規制庁「原子力規制検査等実施要領」(2019年)に基づき作成

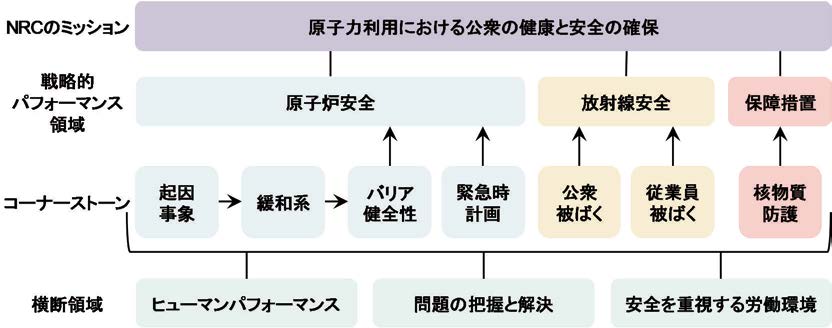

コラム ~原子力規制検査の参考となった取組:米国の検査制度~ 原子力規制検査の運用開始に向けた検査制度の見直しは、米国の原子力規制委員会(NRC)による検査制度「原子炉監視プロセス(ROP)」を参考にして進められました。

ROPは、確率論的リスク評価(PRA)等により得られる定量的なリスク情報を活用し、規制の客観性及び透明性を確保した上で、安全上の重要性が高い問題に予算や人手を集中させることで、より効果的かつ効率的に安全性向上を図ることを目指した制度です。ROPでは、原子力発電所に期待するパフォーマンスを明確化するため、7つの監視領域(コーナーストーン)と3つの横断領域を設定しています。評価結果は4段階(安全上の重要度の高い順に、赤・黄・白・緑)に区分され、評価結果に応じた追加検査や規制措置が原子力事業者に対して講じられます。

米国ROPにおける監視領域

(出典)NRC「ROP Framework」に基づき作成

米国のROP以前の検査制度34は、スリー・マイル・アイランド原子力発電所事故の反省を踏まえて1980年に導入されましたが、規制の実効性や公平性等について批判が相次いだことを受け、NRCが検査制度の見直しを始めました。見直しの過程では、当初のNRC内部での検討が行き詰まりを見せたことから、産業界や公衆を交えたオープンなコミュニケーションが行われ、業界団体である原子力エネルギー協会(NEI35)によるNRCへの提案を大きな契機として産官民での議論が進められました。ROPは、2000年4月の運用開始後も、制度の実効性を継続的に高めるために定期的な検証による改善が続けられており、21年が経過した今なお運用されています。

(2) 原子力安全対策に関する継続的な取組

① 原子力安全規制の継続的な改善

原子力規制委員会は、国内外における最新の技術的知見や動向を考慮し、規制の継続的な改善に取り組んでいます。2021年1月には、IAEAの総合規制評価サービス(IRRS)による指摘事項に対応するため、核燃料物質の運搬に係る関係規則等の改正が行われました。

また、原子力施設の安全性を向上するための取組を一層円滑かつ効果的なものとするため、2020年7月から「継続的な安全性向上に関する検討チーム」が開催されました。原子力に関する規制の在り方、事業者の姿勢と規制機関との関係、信頼の確保、インセンティブ構造、規制手法の選択、リスク情報・費用便益分析の活用についての議論が重ねられており、検討結果は2021年に取りまとめられる予定です。

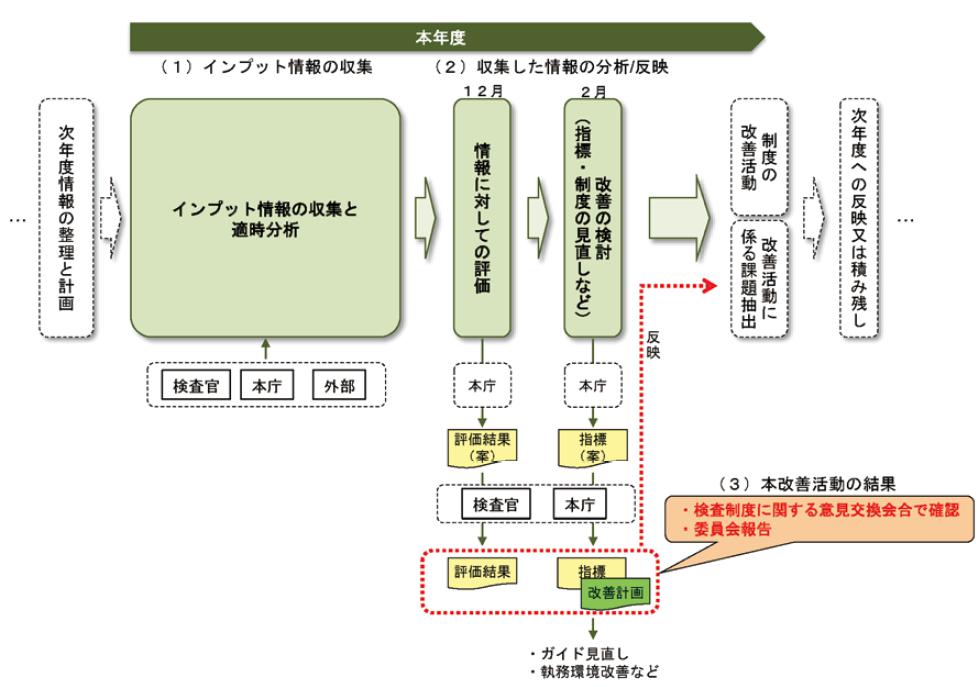

さらに、原子力規制検査の運用に関して確認された課題や検査の実施状況等を踏まえた改善策等を検討するため、2020年8月から「検査制度に関する意見交換会合」が実施されています(図1-18)。2020年度は5回開催され、ガイド類の見直しや確率論的リスク評価(PRA)モデルの適切性等について、外部有識者や事業者等を交えた幅広い意見交換が行われました。

図1-18 原子力規制検査の継続的改善のイメージ

(出典)第2回検査制度に関する意見交換会合資料1 原子力規制庁「原子力規制検査の継続的な制度改善について」(2020年)

② 原子力安全研究

原子力規制委員会では、「原子力規制委員会における安全研究の基本方針」(2016年7月原子力規制委員会決定、2019年5月改正)に基づき、「今後推進すべき安全研究の分野及びその実施方針」を原則として毎年度策定し、安全研究を実施しています。2020年6月に策定した同実施方針では、横断的原子力安全、原子炉施設、核燃料サイクル・廃棄物、原子力災害対策・放射線規制等、技術基盤の構築・維持の5つのカテゴリーについて、今後推進すべき安全研究の分野を選定し、2021年度以降の安全研究プロジェクトの概要を示しています(表1-7)。また、国際的な認識の共有や限られた試験施設を活用した試験データの取得及び最新知見の取得の観点から、IAEAやOECD/NEA等の国際機関、米国の原子力規制委員会(NRC)やフランスの放射線防護原子力安全研究所(IRSN36)等の諸外国の規制関係機関との連携を積極的に推進し、安全研究の国際動向や我が国の課題との共通性等を踏まえた上で、共同研究に積極的に参加しています。

表1-7 「今後推進すべき安全研究の分野及びその実施方針」

(令和3年度以降の安全研究に向けて)において示された分野カテゴリ 分野 カテゴリー 分野 横断的

原子力安全外部事象(地震、津波、火山等) 核燃料サイクル・廃棄物 核燃料サイクル施設 火災防護 放射性廃棄物埋設施設 人的組織的要因 廃止措置・クリアランス 原子炉施設 リスク評価 原子力災害対策・放射線規制等 原子力災害対策 シビアアクシデント(軽水炉) 放射線規制・管理 熱流動・核特性 保障措置・核物質防護 核燃料 技術基盤の構築・維持 - 材料・構造 特定原子力施設 (出典)原子力規制委員会「『今後推進すべき安全研究の分野及びその実施方針』について」(2020年)に基づき作成

経済産業省では、「軽水炉安全技術・人材ロードマップ」(2015年6月自主的安全性向上・技術・人材ワーキンググループ決定、2017年3月改訂)において優先度が高いとされた課題の解決等に向けて、「原子力の安全性向上に資する技術開発事業」を推進しています。

文部科学省では、「原子力システム研究開発事業」において、原子力分野の基盤技術開発の一つとしてプラント安全分野(核特性解析、核データ評価、熱水力解析、構造・機械解析、プラント安全解析等)を挙げ、計算科学技術を活用した知識統合・技術統合を進めています。

原子力機構や国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「量研」という。)では、原子力規制委員会等と連携し、それぞれの専門領域に応じた安全研究を実施しています。具体的には、原子力機構は原子炉施設、核燃料サイクル施設、廃棄物処理・処分、原子力防災等の分野における先導的・先進的な研究等を、量研は長期間を要する低線量の被ばく等による放射線の人への影響評価を含め、放射線安全・防護及び被ばく医療等に係る分野の研究をそれぞれ推進しています。

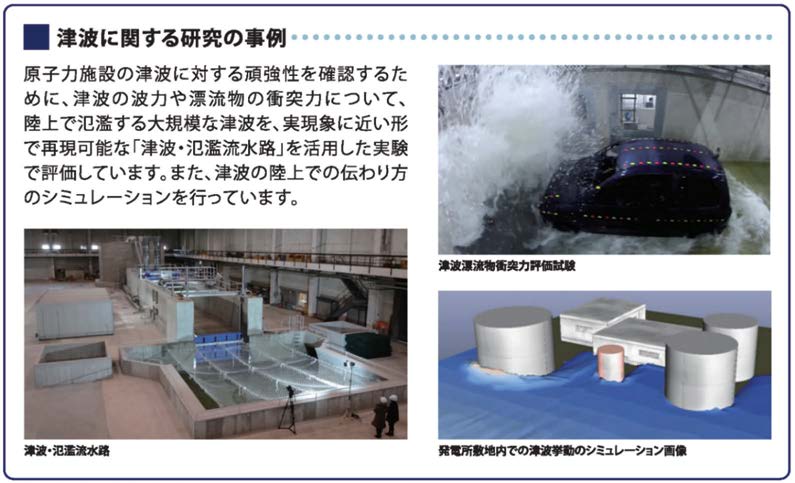

一般財団法人電力中央研究所の原子力リスク研究センター(NRRC)は、原子力事業者等の安全性向上に向けた取組を支援するため、確率論的リスク評価(PRA)手法やリスクマネジメント手法に関する研究を実施しています。また、地震、津波、竜巻、火山噴火等の外部事象に対する原子力施設のフラジリティ(地震動の強さに対する機器、建物・構築物等の損傷確率)評価手法の開発も進めています(図1-19)。2020年7月には研究ロードマップが更新され、リスク研究開発の取組方針が示されました。

図1-19 電力中央研究所による津波に関する研究の事例

(出典)一般財団法人電力中央研究所「原子力リスク研究センターパンフレット」(2017年)

なお、過酷事故に関する各機関の安全研究については、第1章1-3(2)「過酷事故に関する原子力安全研究」にまとめています。

(3) 安全神話からの脱却と安全文化の醸成

① 国民性を踏まえた安全文化の確立

IAEAでは、安全文化を「全てに優先して原子力施設等の安全と防護の問題が取り扱われ、その重要性に相応しい注意が確実に払われるようになっている組織、個人の備えるべき特性及び態度が組み合わさったもの」としています。

2016年にOECD/NEAが取りまとめた規制機関の安全文化に関する報告書においても、安全文化に国民性が影響を及ぼすという指摘があるように、国民性は価値観や社会構造に組み込まれており、個人の仕事の仕方や組織の活動にも影響を及ぼすと考えられます。我が国においては、特有の思い込み(マインドセット)やグループシンク(集団思考や集団浅慮)、同調圧力、現状維持志向が強いことが課題の一つとして考えられます。

国や原子力関係事業者等の原子力関連機関の関係者は、国民や地方公共団体等のステークホルダーの声に耳を傾け、従来の日本的組織や国民性の良いところは生かしつつ、一方で上記のような弱点を克服した安全文化を確立していくことが不可欠です。

② 原子力規制委員会における取組

原子力規制委員会は、IAEA総合規制評価サービス(IRRS)による指摘等を踏まえながら、マネジメントシステムの継続的改善と安全文化の育成・維持に取り組んでいます。2020年4月には、事業者による安全文化や原因分析に係る取組に関して原子力規制委員会が審査及び検査を行う際に用いるガイド37が施行されました。

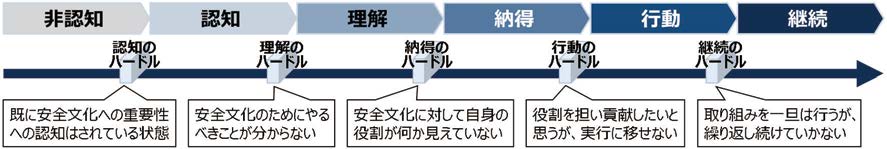

また、2020年1月に行われたIRRSフォローアップミッションの結果等を踏まえ、原子力規制委員会は、2020年7月に「マネジメントシステム及び原子力安全文化に関する行動計画」を策定しました。同計画では、マネジメントシステムの継続的改善について、全ての業務のプロセスとしての整理や、全ての主要プロセスのマニュアル作成等を段階的に進める計画が示されています。また、原子力規制委員会の原子力安全文化の育成・維持に関しては、「認知のハードル」は越えられているが「理解のハードル」以降を越えられていないとの分析(図1-20)等を踏まえ、原子力安全文化に係るPDCAサイクルの実践や、原子力安全文化の「理解」及び自己の役割の「認識」の深化等に段階的に取り組むとしています。

図1-20 原子力規制委員会の安全文化を育成・維持させるためのプロセスと乗り越えるべきハードル

(出典)第16回原子力規制委員会資料1 原子力規制委員会「マネジメントシステム及び原子力安全文化に関する行動計画(案)」(2020年)に基づき作成

③ 原子力事業者等における取組

原子力発電所においては、原子炉等規制法と「原子力安全のためのマネジメントシステム規程38」に基づき、安全文化醸成の活動が行われています。同規程は、原子力規制検査の運用開始等を踏まえて改定の検討が進められており、2020年12月から2021年1月にかけて、安全文化及び安全のためのリーダーシップについて「技術的、人的及び組織的要因の相互作用」を適切に考慮することを明確化した改定案に対する意見募集が行われました。

また、2012年に設置された自主規制組織である一般社団法人原子力安全推進協会39(JANSI)は、安全文化に関して、IAEAで示された考え方等を参考にJANSIとしての7原則を掲げ(表1-8)、それぞれの原則に対して主な要素とその内容を整理し(表1-9)、具体的な対応のための基礎としています。「⑥リスクの認識」については、確率論的リスク評価(PRA)技術の研究開発やリスクコミュニケーション手法の開発・適用等を推進している一般財団法人電力中央研究所の原子力リスク研究センター(NRRC)と緊密に協力しながら、取組を進めています40。さらに、JANSIでは、原子力安全及びモラルの向上を図るため、会員組織の経営者、管理者等の各層を対象に、安全文化推進セミナー等の活動を行っています。

表1-8 IAEAとJANSIの安全文化の比較 IAEAの5つの特徴 JANSIの安全文化の7原則 ① 安全は明確に認識された価値であること ① 安全最優先の価値観 ② 安全のためのリーダーシップが明確であること ② トップのリーダーシップ ④ 安全が全ての活動に組み込まれていること ③ 安全確保の仕組み ③ 安全のアカウンタビリティが明確であること ④ 円滑なコミュニケーション ⑤ 安全は学習によって向上すること ⑤ 問いかけ・学ぶ姿勢 - ⑥ リスクの認識 - ⑦ 活気ある職場環境 (出典)一般社団法人原子力安全推進協会「JANSI の活動と安全文化」(2014年)に基づき作成

表1-9 JANSIの安全文化7原則の主な要素とその内容(抜粋) 安全文化7原則 主な要素 内容 ① 安全最優先の価値観

安全最優先の価値観が組織及び個人に認識されていること組織統制 安全最優先の方針の現場の個人まで周知 リソース管理 リソース(業務と要員、安全対策費用)の配置、提供 設計思想と安全機能 原子力プラントの設計思想と安全機能の理解、運転裕度と深層防護への特別な注意 ⑥ リスクの認識

組織及びそれを構成する個人は、業務や設備の潜在的なリスクを認識することトラブル・事故の未然防止 トラブル・事故の未然防止の仕組み 安全確保行動(リスク認識) 潜在的リスク意識、危険予知能力、行動へ反映 重大事象への備え 外部事象に対する予防措置、過酷事故に関するマニュアルや訓練等への反映 (出典)一般社団法人原子力安全推進協会「JANSIの活動と安全文化」(2014年)に基づき作成

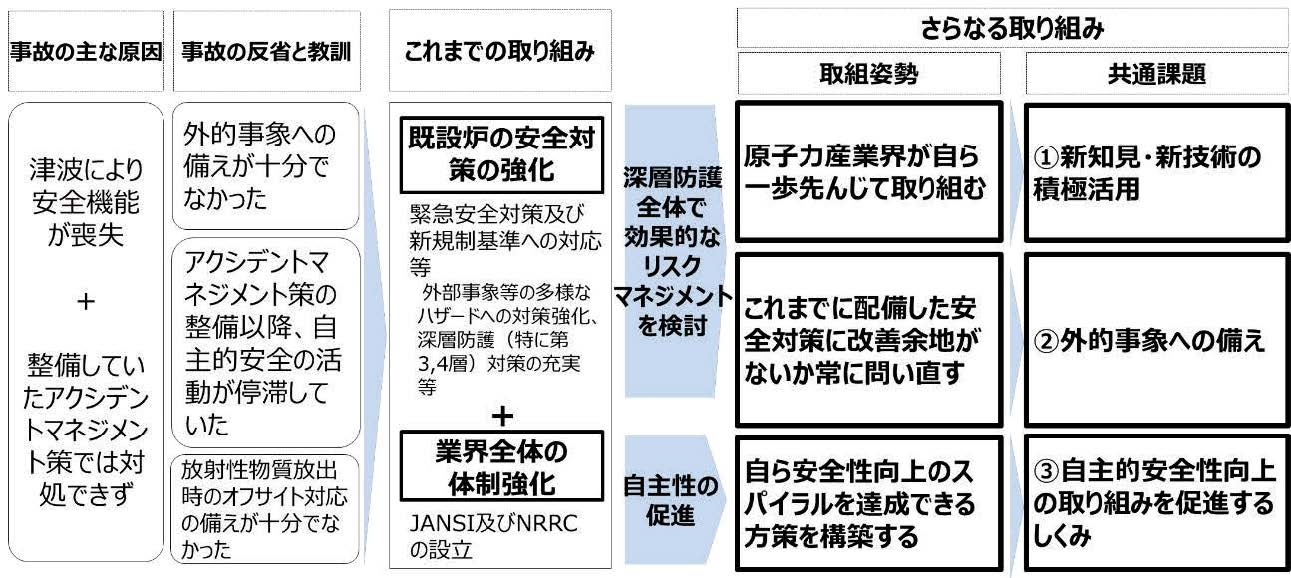

(4) 原子力事業者等による自主的安全性向上

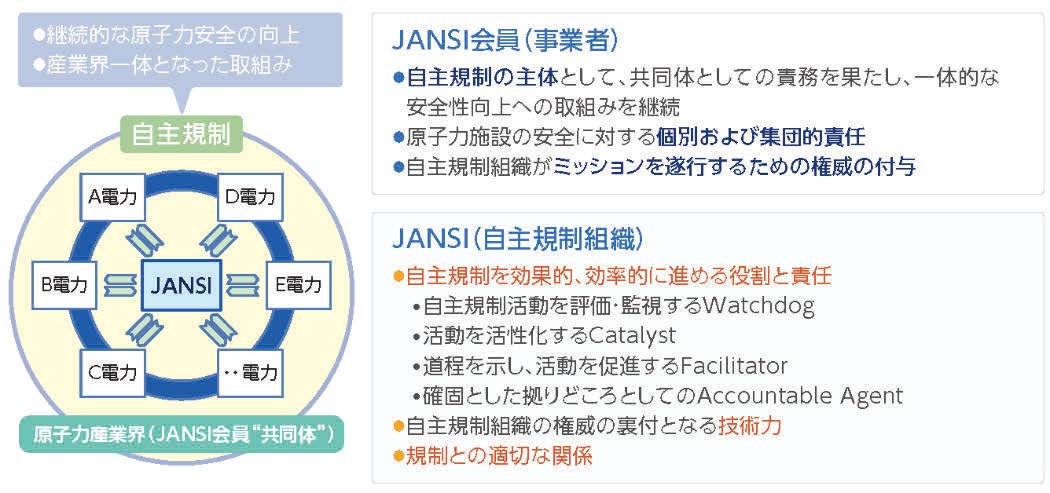

① 原子力安全推進協会(JANSI)における取組

原子力事業者等を含む産業界は、2012年に、自主規制組織である一般社団法人原子力安全推進協会(JANSI)を設立しました。JANSIは、事業者の安全性向上の活動を評価するとともに、提言や支援を行うことにより事業者の安全性及び信頼性を高める活動を牽引する役割を担っています。

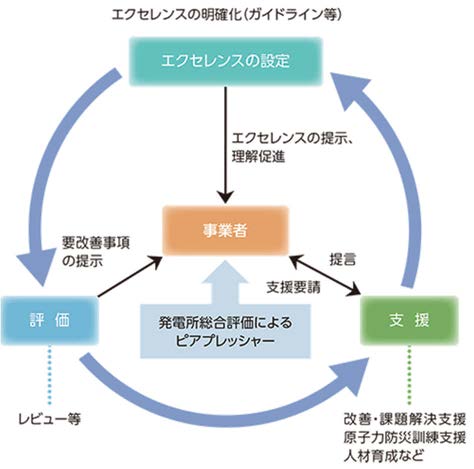

JANSIは「日本の原子力業界における世界最高水準の安全性(エクセレンス)の追求」をミッションに掲げ、エクセレンスの設定、事業者に対する評価及び支援のサイクルを回しています(図1-21)。評価や支援の過程における提言や勧告の策定に当たっては、外部専門家や海外機関によるピアレビューを受けることで、客観性を担保しています。また、JANSIは、「最高経営責任者(CEO41)の関与」、「原子力安全に重点」、「産業界からの支援」、「責任」、「独立性」の5つを原則としています。JANSIと事業者は、原子力産業界における自主規制の目指す姿の実現に向けて、「共同体」として取り組むとしています(図1-22)。

また、JANSIは、活動成果を報告するとともに、活動をより実効性のあるものとするため、国内外の有識者等と意見交換を行う年次会合を開催しています。2021年3月にオンラインで開催された「JANSI Annual Conference 2021」では、東電福島第一原発事故から10年の節目を迎え、事業者及びJANSI等のこれまでの活動を総括するとともに、将来の10年を見据えた活動を展望するため、「自主的継続的安全性向上活動の定着と発展」をテーマとしたパネルディスカッション等を行いました。

図1-21 JANSIの活動サイクル

(出典)一般社団法人原子力安全推進協会「JANSIについて」

図1-22 原子力産業界における自主規制の目指す姿 ~JANSIと事業者の役割と責任~

(出典)一般社団法人原子力安全推進協会パンフレット(2020年)

コラム ~JANSIのモデルとなった取組:米国の原子力発電運転協会(INPO)~

JANSIは、米国の原子力発電運転協会(INPO42)をモデルとしています。INPOは、スリー・マイル・アイランド原子力発電所事故に関する調査委員会(通称「ケメニー委員会」)による提言を受け、産業界の自主的安全性向上を牽引する組織として1979年に設立されました。

INPOは、最高レベルの安全と信頼性を追求することをミッションとし、施設に対するピアレビューや改善支援等に取り組んでいます。ピアレビューの結果は事業者のCEOに通知され、CEOの責任で対応することになります。また、安全性に関する原子力発電所の運営・運転・管理・保守等の情報はCEO間で共有され、意見交換が行われます。これらの情報は原子力発電事業者の知的財産であり、自主的安全性向上を目的としているため会員外には公開されず、これにより会員間の率直な共有が促されています。なお、INPOには米国外の原子力事業者も参画しており、我が国ではJANSIが会員となっています。

2005年から2012年までINPOの会長兼CEOを務めたエリス氏は、原子力のような高度な技術を駆使する産業における自律的な規制を支えるものとして、「トップ自らの関与」、「原子力安全へのフォーカス」、「原子力産業界からの支援」、「プラントの評価結果の公開」、「独立性」の5点を挙げています。

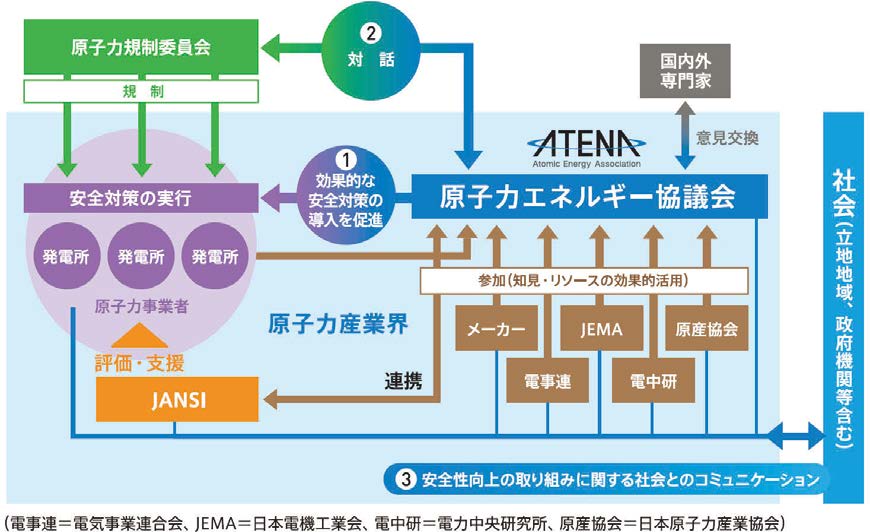

② 原子力エネルギー協議会(ATENA)における取組

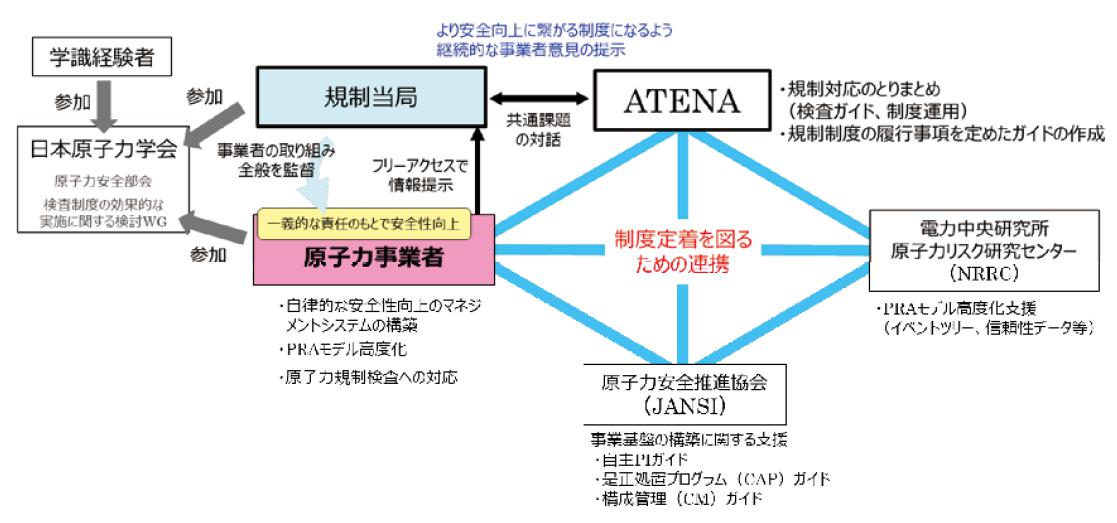

原子力産業界による自律的かつ継続的な安全性向上の取組を定着させていくために、原子力産業界全体の知見・リソースを効果的に活用し、規制当局等とも対話を行いながら、効果ある安全対策を立案し、原子力事業者の現場への導入を促す組織として、2018年に原子力エネルギー協議会(ATENA)が設立されました(図1-23)。

図1-23 原子力エネルギー協議会(ATENA)の役割

(出典)原子力エネルギー協議会パンフレット

ATENAは、原子力発電所の安全性を更に高い水準へ引き上げることをミッションとしており、原子力の安全に関する共通的な技術課題として、新知見・新技術の積極活用、外的事象への備え、自主的安全性向上の取組を促進する仕組みの3点を自ら特定し、課題解決に取り組んでいます(図1-24)。さらに、JANSIを含む原子力産業界全体で連携し、国内外の最新の知見や規制当局による検討会等の状況等を踏まえた上で、共通的な技術課題に対して優先的に取り組むテーマを特定しています。特定されたテーマリストについては、ATENAの取組姿勢である「自ら一歩先んじて」「改善余地がないか常に問い直す」に従い、再評価及び更新が毎年行われています。2020年度には、19件のテーマについて取組を進め、6本のガイドラインと1本の技術レポートが公開されました。

図1-24 原子力産業界として取り組むべき共通的な技術課題の抽出

(出典)原子力エネルギー協議会「2020年度事業の概要」(2020年)

ATENAは、規制当局と安全性向上という共通の目的の下、対話を行っています。原子力規制委員会が開催する「主要原子力施設設置者の原子力部門の責任者との意見交換会(CNO43会議)」では、原子力発電の課題や事業者等の取組等について議論が行われており、2020年7月の第11回CNO会議ではATENAの取組等について意見交換が行われました。また、2019年12月の第10回CNO会議での議論を受けて、原子力規制委員会で「経年劣化管理に係るATENAとの実務レベルの技術的意見交換会」が開催されました。2020年3月から7月にかけて行われた計6回の技術的意見交換会では、プラント長期停止期間中における保全、設計の経年化管理、製造中止品の管理等について意見交換が行われ、その結果が原子力規制委員会に報告されました。

また、ATENAは、原子力産業界の関係者が取り組むべき今後の課題を共有する機会として、毎年フォーラムを開催しています。2021年2月にオンラインで開催された「ATENAフォーラム2021」では、「安全性向上に向けた諸機関の活動~現状と課題~」をテーマとしたパネルディスカッションにおいて、規制当局の期待と現状を踏まえたATENAが本来果たすべき役割、産業界との連携、社会からの信頼について議論が行われました。③ リスク情報の活用

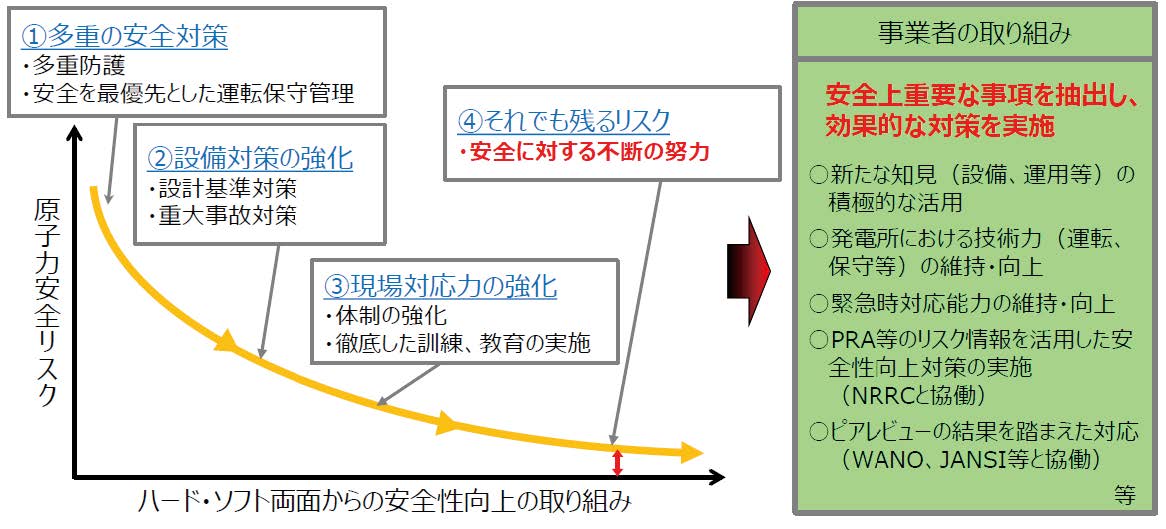

東電福島第一原発事故以前は、発生頻度の低い事象の取扱いに関しては対応が十分ではありませんでした。原子力事業者等は事故の教訓を踏まえ、このような災害のリスクを見逃さず安全性を更に向上させるため、確率論的リスク評価(PRA)手法を活用した安全対策の検討に取り組んでいます(図1-25)。PRAは、原子力発電所等の施設で起こり得る事故のシナリオを網羅的に抽出し、その発生頻度と影響の大きさを定量的に評価することで、原子力発電所の脆弱箇所を見つけ出すための手法です。PRA手法及びリスクマネジメント手法に係る研究開発の中核は一般財団法人電力中央研究所の原子力リスク研究センター(NRRC)が担っており、原子力事業者等はNRRCとの連携を通じてPRAの高度化に取り組んでいます。

図1-25 原子力事業者等によるリスク低減の取組

(出典)第5回原子力委員会資料第1-1号 電気事業連合会「原子力発電の安全性向上におけるリスク情報の活用について」(2018年)

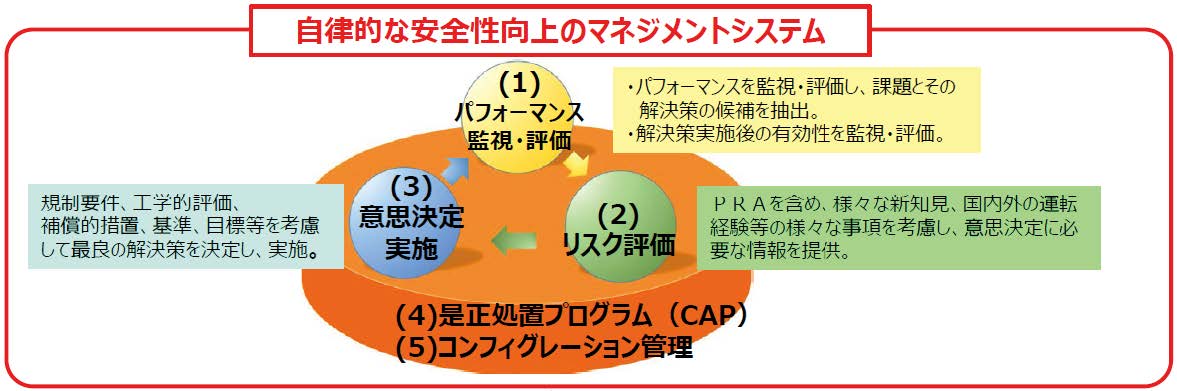

また、原子力発電事業者は、発電所の取組を適切に評価し、より効果的にリスクを低減し安全性を向上させる仕組みとして、PRA等から得られるリスク情報を活用した意思決定(RIDM44)を発電所のリスクマネジメントに導入することを目指しています。原子力発電事業者は、RIDMの導入に向けて、2020年3月末又はプラント再稼働までの期間をフェーズ1と位置付け、RIDMによる自律的な安全性向上のマネジメントの仕組みの整備を進めてきました(図1-26)。具体的には、パフォーマンス監視・評価、リスク評価、意思決定・実施、是正処置プログラム(CAP45)、コンフィグレーション管理の各機能について、指標の設定やガイドラインの策定が行われました。

(注1)CAP:事業者における問題を発見して解決する取組。問題の安全上の重要性の評価、対応の優先順位付け、解決するま で管理していくプロセスを含む。

(注2)コンフィグレーション管理:設計要件、施設の物理構成、施設構成情報の3要素の一貫性を維持するための取組。図1-26 リスク情報を活用した意思決定(RIDM)によるリスクマネジメントの概念図

(出典)第5回原子力委員会資料1-1号 電気事業連合会「原子力発電の安全性向上におけるリスク情報の活用について」(2018年)

このようなフェーズ1での取組状況を踏まえ、原子力発電事業者は、フェーズ2(2020年4月又はプラント再稼働以降)において継続、拡張、発展させていくべき取組をまとめ、2020年6月に「リスク情報活用の実現に向けた戦略プラン及びアクションプラン」を改訂しました。フェーズ2では、フェーズ1で整備したリスクマネジメントを実践し、2020年4月に導入された原子力規制検査46において有効性を示しながら、その改善及び適用範囲の拡大に取り組むとしており、原子力規制検査の制度定着を図るため、産業界の連携が緊密に行われています(図1-27)。

図1-27 原子力規制検査への産業界の対応

(出典)ATENAフォーラム2021原子力エネルギー協議会「安全性向上に向けたATENAの活動~現状と課題~」(2021年)

- 原子力事業者との意見交換は第1章1-2(4)②「原子力エネルギー協議会(ATENA)における取組」、地元関係者との意見交換は第5章5-4(1)「国の取組」を参照。

- 目的達成に有効な複数の(多層の)対策を用意し、かつ、それぞれの層の対策を考えるとき、他の層での対策に期待しないという考え方。

- 第1章1-2(4)「原子力事業者等による自主的安全性向上」を参照。

- 第1章1-3(1)「過酷事故対策」を参照。

- 第2章2-1(2)「我が国の原子力発電の状況」を参照。

- 第1章1-3(1)「過酷事故対策」を参照。

- High Temperature Engineering Test Reactor

- Mixed Oxide

- 東京電力と日本原子力発電株式会社により設立。

- Systematic Assessment of Licensee Performance (SALP)

- Nuclear Energy Institute

- Institut de radioprotection et de surete nucleaire

- 「健全な安全文化の育成と維持に係るガイド」及び「原因分析に関するガイド」。

- 一般社団法人日本電気協会原子力規格委員会が制定した民間規格。規格番号はJEAC4111-2013。

- 第1章1-2(4)①「原子力安全推進協会(JANSI)における取組」を参照。

- 第1章1-2(4)③「リスク情報の活用」を参照。

- Chief Executive Officer

- Institute of Nuclear Power Operations

- Chief Nuclear Officer

- Risk-Informed Decision-Making

- Corrective Action Program

- リスク情報の活用や安全実績指標(PI)の反映等を導入。第1章1-2(1)③2)「新たな検査制度『原子力検査制度』の導入」を参照。

| < 前の項目に戻る | 目次に戻る | 次の項目に進む > |