8-2 基礎基盤の強化とイノベーションの推進

我が国における国立研究開発機関である原子力機構は、産業界等のニーズを踏まえた原子力分野の基礎基盤構築を行っていくことが重要な役割として期待されています。しかし、新規制基準への対応や高経年化により、原子力機構の全89施設のうち、現在廃止中のものを含めて43施設が廃止施設となっており、原子力分野の基礎基盤の弱体化が懸念されています。

加えて、大学等の研究教育基盤や産業界の原子力開発基盤も同様に弱体化の懸念があるため、人材や研究開発設備、体系化された知識基盤の充実強化が必要です。

今後、原子力分野でイノベーションを進めていくためにも、そこから生み出される知識基盤を研究開発機関と産業界が共有し、連携していくことが必要です。

(1) 原子力分野の基盤研究開発に関する取組

① 基礎基盤研究開発と研究開発基盤の強化の重要性

研究用原子炉(以下「研究炉」という。)や放射性物質を取り扱う研究施設等の基盤的施設・設備は、研究開発や人材育成の基盤となる不可欠なものです。しかし、新規制基準への対応や高経年化により、大学及び研究開発機関等における利用可能な基盤的施設・設備等は減少し、研究開発及び人材育成に影響が出ています。このように我が国における基盤的施設・設備の強化・充実が喫緊の課題となっていることから、国、原子力機構及び大学は、長期的な見通しの下に求められる機能を踏まえて選択と集中を進め、国として保持すべき研究機能を踏まえてニーズに対応した基盤的施設・設備の構築・運営を図っていく必要があります。

また、原子力機構等の研究開発機関が有する基盤的施設・設備は、研究開発の進展に貢献するのみならず、それを通じた異分野も含めた多種多様な人材の交流や連携、協働による、効果的かつ効率的な成果の創出への貢献も期待されます。そのため、産学官の幅広い供用の促進や、そのための利用サービス体制の構築(関連人材や技術支援を含む)、共同研究等を充実させることが求められます。現在、原子力に関する基礎的・基盤的な研究開発は、主に原子力機構、量研及び大学等で実施されています。

原子力機構は、原子力に関する総合的研究開発機関として、核工学・炉工学研究、燃料・材料工学研究、環境・放射線工学研究、先端基礎研究、高度計算科学技術研究等、原子力の持続的な利用と発展に資する基礎的・基盤的研究等を総合的に推進しています。核工学・炉工学研究では、原子炉設計のみならず放射線医療や宇宙物理研究等で広く利用されている汎用評価済み核データライブラリーの整備を行っています[10][11]。前述の原子力機構の将来ビジョン「JAEA2050+」では、原子力科学技術の基礎基盤研究と原子力エネルギーのための研究開発の両方において、従来の研究の枠組みを超え、他分野との協働・融合により、イノベーション創出を目指す方針が示されています[9]。

量研は、量子科学技術についての基盤技術から重粒子線がん治療や疾病診断研究等の応用までを総合的に推進する体制となっています。これまで国立研究開発法人放射線医学総合研究所が担ってきた放射線影響・被ばく医療研究についても引き続き実施するとともに、東電福島第一原発事故対応を教訓として、放射線影響に対する研究成果を平易な言葉で国民に伝えることを意識した取組が期待されています。

② 研究炉等の運転再開に向けた審査状況

研究炉等は、我が国の原子力研究開発基盤を支えるとともに、原子力人材を養成する場として必須です。国、原子力機構及び大学は、長期的な見通しの下に求められる機能を踏まえ、国として保持すべき研究機能を踏まえてニーズに対応した基盤的施設・設備の構築・運営を図っていく必要があります。そのためには、施設の規模に応じた安全確保として、新規制基準に対応した上での研究炉等の運転再開や、高経年化した施設の対応を進めていくことが求められます。

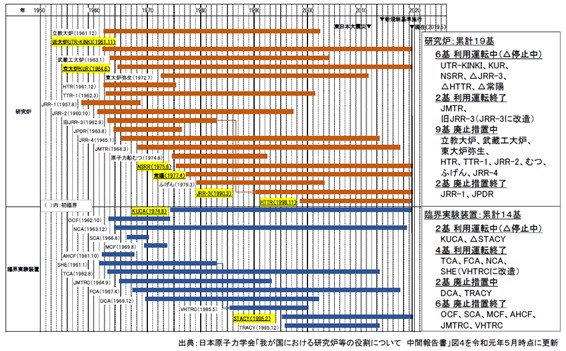

原子力機構及び大学等の研究炉や臨界実験装置は、最も多い時期には20基程度運転していましたが、現在は8基までに減少し(図8-2)、更に高経年化も進んでいます。また、東電福島第一原発事故以降は、新規制基準対応のため、全ての研究炉が一旦休止しました。運転停止中の原子力機構の研究炉のうち、原子炉安全性研究炉(NSRR)、定常臨界実験装置(STACY5)、JRR-3、高温工学試験研究炉(HTTR6)は新規制基準への適合に係る設置変更が許可され[12][13]、NSRRについては2018年6月に運転が再開されました[14]。STACYに関しては2021年2月頃の運転再開が計画されており[15] 、HTTRについては2020年度中の運転再開が計画されています[16]。「常陽」については、現在、新規制基準への適合性確認に係る申請を行い、審査対応を進めています。また、現在、京都大学臨界集合体実験装置(KUCA)、京都大学研究用原子炉(KUR7)、近畿大学原子炉は、新規制基準への適合に係る設置変更が原子力規制委員会により許可(承認)され、使用前及び定期検査合格を経て運転を再開しています[17][18][19]。

図8-2 我が国の主な研究炉等施設

(出典)第21回原子力科学技術委員会資料3-1 文部科学省「原子力イノベーションの実現に向けた研究開発・人材育成の方向性について」(2019年)[20]

③ 原子力研究開発施設の集約化・重点化

文部科学省は、科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会原子力科学技術委員会の下に、原子力研究開発基盤作業部会(現在は原子力研究開発・基盤・人材作業部会に統合)を設置し、国として持つべき原子力研究開発機能の維持に必須な施設及び、その運営の在り方等についての整理・検討を行いました。2018年4月に発表された「中間まとめ」[21]では、国として持つべき原子力の研究開発機能について、東電福島第一原発事故の対処に係る廃炉等の研究開発、原子力の安全性向上に向けた研究、原子力の基礎基盤研究、高速炉の研究開発、放射性廃棄物の処理・処分に関する研究開発等、核不拡散・核セキュリティに資する技術開発等及び人材育成の大きく7つに整理しています。

なお、2018年7月に閣議決定された「第5次エネルギー基本計画」[22]において、多様な社会的要請の高まりも見据えた原子力関連技術のイノベーションを促進するという観点が明記され、産学官の垣根を越えた人材・技術・産業基盤の強化を進めるために、研究開発、技術基盤、人材育成等の課題を総合的に検討していく必要性が指摘されたことを受け、原子力研究開発基盤作業部会も含めた複数の作業部会は、2019年8月に「原子力研究開発・基盤・人材作業部会」に改組・統合されています[23]。

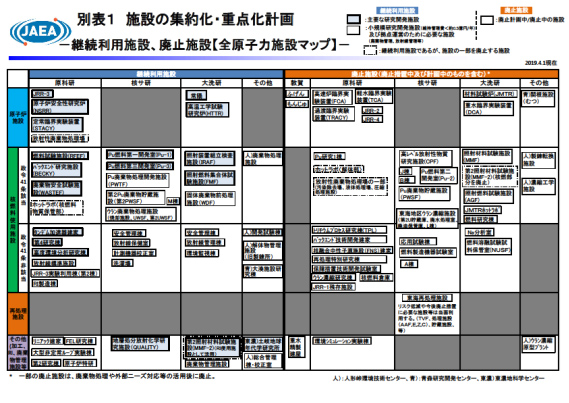

原子力機構が管理・運用している原子力施設は、研究開発のインフラとして欠かせないものです。2020年3月現在、加速器施設等も含めて11施設・設備が供用施設として大学、研究機関、民間企業等に属する外部研究者に提供されており[24]、東電福島第一原発事故以前は、現在量研に移管されたイオン照射研究施設(TIARA8)等も含め、年間1,000件程度の利用実績がありました[25]。しかし、施設の多くは高経年化への対応が課題となっており、また、2011年3月の東電福島第一原発事故を受けて導入された新規制基準への対応のため、継続利用には多額の費用がかかることが見込まれ、閉鎖する施設の廃止措置及び放射性廃棄物の処理・処分等のバックエンド対策にも多額の費用が発生します。これらの状況を踏まえ、原子力機構は、「施設の集約化・重点化」、「施設の安全確保(高経年化対策、新規制基準対応・耐震化対応等)」、「バックエンド対策」を三位一体で進める総合的な計画として、「施設中長期計画」を2017年4月に策定しました(2019年4月改定)[15]。また、バックエンド対策については、東海再処理施設の廃止措置に70年間を要すると見込まれるなど長期にわたる対応が必要であるため、2018年12月に、放射性廃棄物の処理・処分を含めた長期(約70年)にわたる見通しと方針を示した「バックエンドロードマップ」を取りまとめました[26]。なお、前述の「施設中長期計画」は、バックエンドロードマップの当面(第1期)の活動を具体化し、施設の「バックエンド対策」だけでなく「施設の安全確保」、「施設の集約化・重点化」を整合的に計画したものと位置付けられています[27]。

施設の集約化・重点化に当たっては、最重要分野とされる「安全研究」及び「原子力基礎基盤研究・人材育成」に必要不可欠な施設や、東電福島第一原発事故への対処、高速炉研究開発、核燃料サイクルに係る再処理、燃料製造及び廃棄物の処理処分研究開発等の原子力機構の使命達成に必要不可欠な施設については継続利用とする方針の下で、検討が進められました。全89施設のうち、現在廃止中のものを含めて43施設が廃止施設とされています(図8-3)。廃止施設の中には、我が国で唯一の材料試験炉であるJMTR9も含まれており、2019年9月には原子力規制委員会に対して廃止措置計画の認可が申請されました[28]。

図8-3 原子力機構における施設の集約化・重点化計画

(出典)原子力機構「施設中長期計画の概要」(2019年)[29]

原子力機構は、JMTR廃止により機能が失われる照射利用については、後継炉や代替照射機能を検討する方針です。短・中期的には、我が国の原子力研究に係る国際供用の在り方の取りまとめや、海外炉を用いた照射場評価に関する研究を実施し、長期的にはJMTR後継炉検討委員会を設置し、後継炉の提案を検討するとしています[30]。

文部科学省の原子力科学技術委員会の2019年6月の会合では、研究基盤施策に関する今後の検討の方向性や論点として、以下のような点が提起されています[20]。

- 限られた研究施設を我が国全体としてより効果的・効率的に活用するための方策

- 高度な研究施設の大部分を運用し、原子力に関する多様な人材・知見が集う原子力機構の在り方

- 原子力機構については、原子力研究開発・人材育成施策全体のイノベーション志向化の中で、イノベーションハブとして、その中核的役割を果たすことが求められるのではないか

- そのためには、従来の研究開発の主体としての役割に加え、今後は、高度な研究基盤の担い手としての役割に重点を置き、大学や産業界との連携の場として、我が国の人材育成・研究開発を支えていくことを追及すべきではないか

- 具体的には、効果的で使い勝手の良い施設共用の仕組みの構築や、原子力機構が有する研究施設・知見・人材を活用したイノベーション創出のための外部機関との効果的連携の方策を検討すべきではないか

- 海外の研究基盤の活用と、そのための研究開発施策との連携

④ 原子力イノベーション追及の取組

2020年7月に閣議決定された「統合イノベーション戦略2020」[31]においては、原子力について「安全性・信頼性・効率性の一層の向上に加えて、再生可能エネルギーとの共存、水素製造や熱利用といった多様な社会的要請の高まりも見据えた原子力関連技術のイノベーションを促進するという観点が重要である。エネルギー基本計画等に基づき、革新的な原子炉開発を進める米国や欧州の取組も踏まえつつ、戦略的柔軟性を確保するとともに、2050年に向けては、人材・技術・産業基盤の強化に直ちに着手し、安全性・経済性・機動性に優れた炉の追求、バックエンド問題の解決に向けた技術開発を進めていく。」としています。

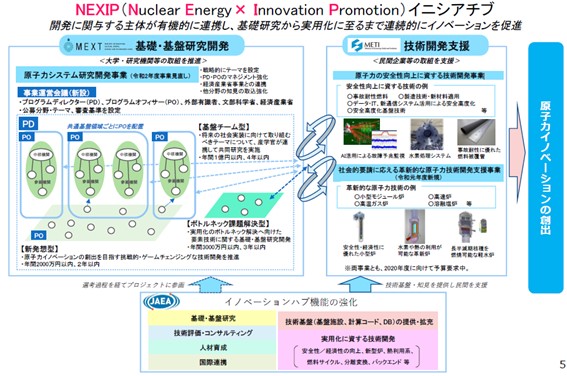

また、原子力委員会が2018年6月に公表した「技術開発・研究開発に対する考え方」を踏まえ、2019年4月の第20回総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会原子力小委員会では、資源エネルギー庁原子力政策課と文部科学省原子力課が共同で、「原子力イノベーションの追求について」と題した資料を公表しました[32]。この中で両者は、以下のような取組を通じて、民間の創意工夫を生かした原子力イノベーションを創出するとの方向性を示しています。両者は、開発に関与する主体が有機的に連携し、基礎研究から実用化に至るまで連続的にイノベーションを促進することを目指し、NEXIP(Nuclear Energy × Innovation Promotion)イニシアチブを立ち上げました。具体的には、文部科学省の「原子力システム研究開発事業」と経済産業省の「原子力の安全性向上に資する技術開発事業」及び「社会的要請に応える革新的な原子力技術開発支援事業」について、原子力機構の研究基盤等も活用しながら、相互に連携することにより、原子力イノベーションの創出が目指されています(図8-4)[33]。

- 技術開発の方向性の共有、ステークホルダーとの対話

- 政府はエネルギー基本計画等を通して、原子力政策全体の方向性を提示。

- 技術開発の方向性や、ユーザー(電気事業者等)のニーズ等の多様な認識を、関係者間で議論・共有し、認識の共有化を図る。

- 技術開発支援

- 技術の成熟度や開発主体に応じた、きめ細かい支援策を講じ、多様な技術開発を推進する。

- ユーザー(電気事業者等)の視点も取り入れた適切な評価・絞り込みを実施する。

- 研究基盤の提供

- 原子力機構が産業界・大学・海外等を繋ぐハブの役割を果たし、多様な技術開発に設備・知見を提供。

- 原子力に限定しない多様な分野の知見を取り入れる。

- 人材育成

- 他組織・他分野との融合や国際協力を通じて、人材育成の拠点を形成。

- 育成プランの修正・統合を進め、効果的な人材育成を実施。

- 規制との対話

- 今後の規制との対話のあり方について検討。

図8-4 NEXIPイニシアチブにおける文部科学省及び経済産業省の研究開発・技術開発支援事業の位置づけ

(出典)第2回原子力科学技術委員会原子力研究開発・基盤・人材作業部会資料1-1 文部科学省「原子力イノベーションの実現に向けた研究開発事業の見直しについて」(2019年)[33]

特に、経済産業省の「社会的要請に応える革新的な原子力技術開発支援事業」は、民間の創意工夫を生かした原子炉技術のイノベーションを実現することを目的とし、2019年度に新たに開始されました。同事業では、民間団体等に補助金を支給し、更なる安全性・信頼性、経済性、機動性の向上や、エネルギーの多目的利用、廃棄物対策の実現等の社会的要請に応える炉型の開発を支援するものです[34]。

コラム ~米国の研究開発支援の取組~

米国でも、原子力研究開発支援の取組が実施されています。支援は主に米国エネルギー省(DOE)からの補助金等の形で行われています。

このうち、原子力発電実現技術(NEET10)プログラムは、DOEの原子力エネルギー局が実施しています。NEETプログラムでは、新型炉や次世代の燃料サイクル技術開発を補完するような、分野横断的な革新的技術開発の支援を目的としており[35]、以下のようなテーマを対象としています[36]。これらの技術開発の取組を支援するために、DOE傘下の国立研究所等が有する幅広い研究開発リソースを民間企業に提供する、原子力分野のイノベーション加速プログラム(GAIN)も活用されています。

- 革新炉や次世代燃料サイクル施設をモニタリングするための、革新的なセンサ・計装システム

- 原子炉建設のコスト低減に寄与する革新的な原子炉機器製造技術

- 冷却材の使用と消費量を最小限にする革新的冷却技術

- 産業部門や運輸部門での活用やエネルギー貯蔵等も考慮した、総合的なエネルギーシステムの開発

- サイバーセキュリティ

(2) 基礎基盤研究を踏まえた原子力研究開発の状況

① 軽水炉利用に関する研究開発

1950年代、1960年代には様々な炉型の数十基の試験炉が建設されましたが[37]、これらのうち、軽水炉は最も多く建設され、利用されてきた炉型です。2017年末時点では、世界で運転中の448基の原子炉のうち軽水炉は367基で、発電設備容量では約89%を占めています。国内外における原子力発電の主流は軽水炉によるものであり、現在も世界の多くの国で継続的に利用され、新規建設も行われています。

そのため、高経年化対策、稼働率向上、発電出力の増強、安全性向上、過酷事故対策、建設期間の短縮、建設性の向上、セキュリティ対策等の様々な課題に対応するための研究開発を今後も行っていく必要があります。また、産業界のみならず関係組織全体でこれらの研究開発に取り組む必要があり、特に、大学や研究開発機関を含む専門家等が、それぞれの立場に立って協力・競争することで課題解決を行っていくことが重要です。

米国の国立研究所では、軽水炉持続プログラム等が進められています。また、欧州における第2、第3世代軽水炉研究開発の横断的国際連携取組であるNUGENIA11でも、EUの研究開発枠組計画による資金提供を受けるプログラムを中心として、EU域内で長期運転を行う軽水炉の安全確保に関する研究プログラム等、様々なプログラムが実施されています[38]。

コラム ~NUGENIAの研究開発テーマ~

NUGENIAは、第2、第3世代軽水炉技術の研究開発連携プラットフォームです。安全で信頼性、競争力のある原子力技術を実現するために、欧州を中心とする原子力関係組織や大学・産業界から100以上の組織が参加しており、これらの参加組織が協力・分担して10数件の研究開発テーマを実施しています。各プロジェクトは2年間から4年間の計画で進められ、その多くはEUの研究開発枠組計画(FP12)による資金提供を受けています。資格認証等の人材育成が組み込まれていることも特徴です。

NUGENIAは、「プラント安全とリスク評価」、「シビアアクシデント」、「原子力発電所運転改善」、「構造物、系統及び機器(SSC)の整合性」、「燃料開発、廃棄物管理、廃止措置」、「先進的大型軽水炉設計・技術」、「欧州検査・資格ネットワーク(ENIQ13)」の7つの主要技術エリアで構成されています[38]。

コラム ~米国エネルギー省(DOE)における軽水炉持続プログラム(LWRS)~

DOEは、既存の商用炉の経済性の改善、安全性や技術的な信頼性の向上に貢献する技術やソリューションの研究開発のために、LWRS14を実施しています。2020会計年度には、LWRSのために4,700万ドルの予算が歳出法により賦与されています。LWRSでは、以下に示すようなプログラムが実施されています[39]。

プログラム名 概要 目的 材料研究

原子炉の材料の長期劣化の挙動を理解し予測するための、科学的な基盤を開発する研究開発

規制機関と原子力産業界の双方に成果を提供しつつ、構造物、系統及び機器の供用期限や材料の経年化緩和アプローチの決定に活用

リスク情報を活用した系統の分析

運転中のプラントの経済的な競争力向上に向けて、統合的なプラントの系統分析のソリューションを提供し、経済性、信頼性及び安全性に関連する意思決定を支援する研究開発

プラントへの影響、物理的な高経年化、劣化プロセスを統合することにより、プラントの経済的パフォーマンス及び安全性を最適化するために活用

プラントの近代化

イノベーション、デジタル技術を活用した効率性の向上を通じて、現在及び将来のエネルギー市場におけるプラントの経済的妥当性に対応する研究開発

技術に重点を置いたビジネスモデルプラットフォームを構築することで、より小さいコストでのパフォーマンスの改善を支援し、プラントの系統やプロセスの近代化を実現

柔軟なプラントの運転及び発電

軽水炉の収益の多様化と向上を目的とし、コージェネレーションのための技術的な実現可能性、潜在的な経済性、許認可における検討事項を明確化するための研究開発

再生可能エネルギー発電の増加に、運転中の原子炉がより容易に対応できるようにするとともに、製造業の低炭素化のために原子力を柔軟にエネルギー源として活用する可能性を実証

物理セキュリティ

費用対効果が高く、最新の物理セキュリティ体制の導入に活用できる方法やツールを検証するための研究開発

企業がセキュリティモデルを構築するに当たって、過度の保守化防止、自動化の活用、セキュリティ状態の最適化、セキュリティ変更の評価においてリスク情報を活用したアプローチの実現に貢献する成果を創出

(出典)DOE「Department of Energy FY 2021 Congressional Budget Request Volume3 Part2」(2020年)[39]

コラム ~米国電力研究所(EPRI)の原子力研究領域~

EPRIは、プロジェクトを提案し、賛同する機関から費用を集めて研究開発を実施しています。そのため、その研究領域には、原子力事業者、原子炉メーカー等の原子力産業界が注力しようと考えている研究開発分野が反映されることになります[40]。

EPRIは、米国原子力規制委員会(NRC)と、原子力安全研究協力に関する覚書を締結しています。覚書では、EPRIの原子力産業界からのニーズを踏まえた研究とNRCの原子力安全規制研究それぞれから得られるデータや成果はEPRIとNRCの両者にとって価値があり、リソースの有効活用や取組の重複回避のため、費用分担が適切で互いの利益となる場合には協力を行うとしています[41]。

このように、EPRIの研究開発の成果は、原子力産業界のみならずNRCによっても活用されています。EPRIの原子力に関する研究分野は、以下の4つの分野に区分されて実施されています[42]。

分野 概要 材料管理

原子炉の材料劣化メカニズムの理解を進め、劣化の検知・特徴付け・緩和・モニタリング、修理の技術を開発する。

【プログラム例:加圧水型軽水炉の蒸気発生器の管理、沸騰水型軽水炉の原子炉圧力容器と内部構造物、加圧水型軽水炉の材料信頼性、溶接修理技術センター非破壊検査】燃料と化学

燃料破損を防止する技術的基盤を提供し、高い信頼性を維持しつつプラントの安全性と経済性を高めるために、燃料の改良オプションを調査する。水化学を改善するためガイダンスと技術を提供する。高レベルと低レベルの放射性廃棄物管理を強化し、放射線被ばくを減らす。

【プログラム例:燃料信頼性、使用済燃料と高レベル廃棄物管理、放射線安全、水化学制御、核燃料の産業研究】プラント性能

高い機器信頼性と強化されたプラント安全に寄与し、原子力発電所所有者が技術的に健全な設計、保守、及び運転上の決定をできるようにするツール、技術、及び実施要領を提供する。

【プログラム例:原子炉メンテナンス・アプリケーションセンター、プラント工学、計測制御、リスクと安全管理】戦略的イニシアティブ

技術やプロセスの採用や、新しいプラントに係るリスクを減らすツールとガイドに、プラント運転経験と研究結果を組み入れる。長期運転やフレキシブルな原子力発電所の運転に関する意思決定のための情報提供を行う。廃炉作業の改良アプローチを提供する。原子力発電所の運転を改善する機会を探究する。

【プログラム例:高度な原子力技術、環境修復と廃炉の技術、弾力的運転、原子力発電所近代化】

(出典)EPRI「Research Areas」[42]

② 高温ガス炉研究開発

高温ガス炉は、外部から手を加えることなく自然に炉心が冷却される固有の安全性を有しています。発電のみならず、900℃を越える高温の熱を供給することが可能であり、その多様な産業利用についても期待されています。

原子力機構は、高温ガス炉の基盤技術の確立を目指し、高温工学試験研究炉(HTTR)を建設し、その運転・試験を進めています(図8-5)。HTTRは、1998年11月に初臨界を達成した後、2010年3月に定格出力3万kW、原子炉出口冷却材温度約950℃での連続運転を実現しました。原子力機構は、2014年11月に、原子力規制庁に新規制基準への適合性審査に係る設置変更許可申請を行い、2020年6月に許可を取得しました。現在、2020年度中の運転再開を目指し、作業を進めています。また、HTTRが達成した950℃の熱供給能力を有効利用できる革新的水素製造技術(熱化学IS15プロセス)の開発を進め、2019年1月には試験設備において約150時間の水素製造試験を実施しました。

図8-5 高温工学試験研究炉 HTTR

(出典)原子力機構大洗研究開発センター「高温工学試験研究炉」[43]

③ 高速炉に関する研究開発

高速炉及びそのサイクル技術(高速炉サイクル技術)は、使用済燃料に含まれるプルトニウムを燃料として再利用する技術です。「第5期科学技術基本計画」[1]及び「第5次エネルギー基本計画」[22]においては、研究開発に取り組むこととしています。

第2章で述べたように、2018年12月、「高速炉開発の方針」[44]に基づき、今後10年程度の開発作業を特定する「戦略ロードマップ」[7]が取りまとめられました。今後、①競争を促し、様々なアイディアを試すステップ、②絞り込み、支援を重点化するステップ、③今後の開発課題及び工程について検討するステップ、の3つのステップに大きく区分して研究開発を進めていく計画が示されており、当面5年間程度は、これまで培った技術・人材を最大限活用し、民間によるイノベーションの活用による多様な技術間競争を促進するとしています。

原子力委員会は高速炉開発についての見解を2018年12月18日に決定し、「高速炉とその核燃料サイクルは、軽水炉使用済燃料の再処理の延長上にあり、日本原燃の再処理工場の竣工と順調な運転を確認するのに今後数年間は必要である。国民の利益や原子力発電技術の維持、国際市場への対応の観点で検討を進めること、また、これまで得られてきた技術的成果や知見を踏まえて、その在り方や方向性を将来にわたって引き続き検討していくことが必要である。その際には、原子力委員会の「技術開発・研究開発に対する考え方」等にて示されている考え方を尊重することを期待する。」と述べています[8]。

1) 高速実験炉原子炉施設(「常陽」)

「常陽」は、1977年4月の初臨界以来、高速増殖炉の開発に必要なデータや運転経験を蓄積しています。これまでに、累積運転時間約70,798時間、累積熱出力約62.4億kWh(発電設備を有しないため電気出力はない)に達しており、588体の運転用燃料、220体のブランケット燃料及び101体の試験燃料等を照射し、高速炉炉心での燃料集合体や燃料ピンの安全性と照射特性を明らかにしてきました。運転再開に向けて、原子力機構は2017年3月に、新規制基準への適合性審査に係る設置変更許可申請を行いましたが、申請書に記載の熱出力と設備能力が整合していない、事故想定等に関して先行する高温工学試験研究炉16(HTTR)の審査で得られた知見が反映されていない等が原子力規制委員会から指摘され、審査保留となりました[45]。原子力機構は設置変更許可申請書を見直して2018年10月に補正申請を行い、原子力規制委員会は同年11月20日の審査会合から審査を開始しました[46] 。

2) 高速増殖原型炉もんじゅ

「もんじゅ」(図8-6)については、トラブル等の影響により2010年以降運転を停止していましたが、2016年12月の原子力関係閣僚会議において、運転再開はせず廃止措置へ移行し、今後の高速炉研究開発における新たな役割を担うよう位置付けることとされました[47]。これを受け、政府は、「もんじゅ」の廃止措置の安全、着実な実施に当たり原子力機構が準拠すべき「『もんじゅ』の廃止措置に関する基本方針」(2017年6月)を定めました[48]。この基本方針に基づき、廃止措置が進められています。原子力規制委員会は、廃止措置の実施状況の監視や、燃料取出し工程等廃止措置に係る課題の検討を行っています。

原子力機構では、敦賀地区に実証部門を創設し、「『もんじゅ』の廃止措置に関する基本的な計画」の策定から約5年半での燃料体取出し作業を終了し、廃止措置作業をおおむね30年で完了することとしています。2018年3月には原子力規制委員会から廃止措置計画の認可を受け[49]、2018年8月からは燃料体の炉外燃料貯蔵槽から燃料池への移送が開始され、2019年9月からは燃料体の炉心から炉外燃料貯蔵槽への移送が開始されています[50][51]。

図8-6 高速増殖原型炉もんじゅ

(出典)原子力機構高速増殖原型炉もんじゅ/もんじゅ運営計画・研究開発センター「もんじゅとは」[52]

3) 高速炉開発に関する日仏協力

ASTRID17は、フランスが開発を進めているナトリウム冷却高速炉です。日仏両政府は、ナトリウム冷却高速炉の安全性向上のための共同設計を実施しているほか、安全性、原子炉技術、燃料等に関する共同研究を進めてきました。

ASTRIDは当初は電気出力600MWeの実証炉開発が計画されていましたが、フランスにおいて高速炉の研究開発方針の見直しが進んだ結果、2019年6月、日仏政府間で高速炉研究開発協力に関する協力覚書が署名され、今後、高速炉協力に関するシミュレーションと実験に基づく研究開発を実施するための枠組みを定めることとなりました[53]。また2019年12月には、原子力機構、三菱重工業株式会社、三菱FBRシステムズ株式会社、仏原子力・代替エネルギー庁(CEA)及び仏FRAMATOME社の間で、ナトリウム冷却高速炉開発の協力に係る実施取決めが締結されました[54]。

④ 核融合研究開発

核融合エネルギーは、軽い原子核同士(重水素、三重水素)が融合してヘリウムと中性子に変わる際、質量の減少分がエネルギーとなって発生するものです。将来的かつ長期的な安定供給が期待されるエネルギー源として、核融合研究開発は1950年代から本格的に開始され、現在は、「原型炉研究開発ロードマップについて(一次まとめ)」(2018年7月)[55]等を踏まえ、量研、大学共同利用機関法人自然科学研究機構核融合科学研究所と大学等が相互に連携・協力して段階的に推進しています。

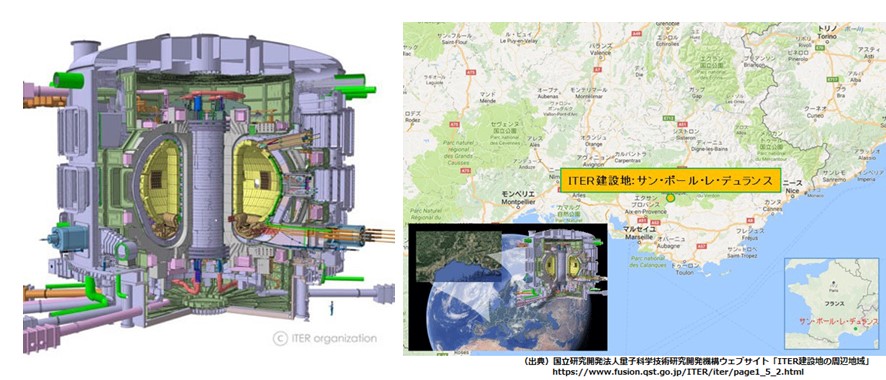

国際熱核融合実験炉(ITER)計画は、核融合エネルギーの科学的、技術的実現性を確立することを目指す国際共同プロジェクトであり、日本、欧州、米国、ロシア、中国、韓国及びインドの7極により進められています(図8-7)[56]。2007年に、ITER計画を実施する国際機関であるITER国際核融合エネルギー機構(以下「ITER機構」という。本部:フランス)を設置し、2025年運転開始(ファーストプラズマ)、2035年核融合運転開始を目標として建設作業が進められています。我が国では量研が国内機関となっており、ITER機構との調達取決めに基づき、超伝導コイル等の主要機器等の製作において欧州に次いで多くを分担するなど、ITER計画の推進に大きな役割を担っています。

図8-7 ITERの概要

(出典)量研「ITERって何?」[57]、「ITER建設地の周辺地域」[58]

また、幅広いアプローチ(BA18)活動は、ITER計画を補完・支援するとともに、核融合原型炉に必要な技術基盤を確立することを目的とした先進的研究開発プロジェクトであり、日欧協力により我が国で実施しています。我が国では量研が実施機関となっており、青森県六ヶ所村にある六ヶ所核融合研究所では、核融合原型炉に必要な高強度材料の開発を行う施設の設計・要素技術開発のほか、核融合原型炉の概念設計及び研究開発並びにITERでの実験を遠隔で行うための施設の整備を進めています[59]。さらに、茨城県那珂市にある那珂核融合研究所では、2020年3月末に先進超伝導トカマク装置JT-60SAの組立が完了し、核融合原型炉建設に求められる安全性・経済性等のデータの取得や、ITERの運転開始や技術目標達成を支援できるような取組等を進めています[60]。

上記プロジェクトのほか、IAEAやIEAの枠組みでの多国間協力、米国、欧州、韓国、中国との二国間協力も推進しています。これらの協力を通じて、ITERでの物理的課題の解決のために国際トカマク物理活動(ITPA19)で実施されている装置間比較実験へ参加するとともに、韓国や中国の超伝導トカマク装置での実験に参加しています。

⑤ 国際協力

革新的な原子炉や核燃料サイクル技術(革新的原子力システム)に関する研究開発は、実用化に至るまで長い時間と膨大な資源が必要です。そのため、人的・資金的資源を分担し、成果を共有する国際的な枠組みで進めることが合理的であるという認識の下、国際協力の枠組みを活用して研究開発を進めています。

1) 第4世代原子力システムに関する国際フォーラム(GIF20)

GIFは、「持続可能性」、「経済性」、「安全性・信頼性」及び「核拡散抵抗性・核物質防護」の開発目標の要件を満たす次世代の原子炉概念を選定し、その実証段階前までの研究開発を国際共同作業で進めるためのフォーラムです。米国DOEの提唱により2001年に発足し、2020年3月時点で、13か国と1機関(アルゼンチン、オーストラリア、ブラジル、カナダ、中国、フランス、日本、韓国、ロシア、南アフリカ、スイス、英国、米国及びユーラトム)が参加しています21[61]。現在、第4世代原子力システムに求められている達成目標を満足させ、2030年代以降に実用化が可能と考えられる6候補概念(①ガス冷却高速炉、②溶融塩炉、③ナトリウム冷却高速炉(MOX燃料、金属燃料)、④鉛冷却高速炉、⑤超臨界圧水冷却炉、⑥超高温ガス炉)を対象に、多国間協力で研究開発を推進するとともに、経済性、核拡散抵抗性・核物質防護及びリスク・安全性についての評価手法検討ワーキンググループで横断的な評価手法の整備を進めています。

- Static Experiment Critical Facility

- High Temperature Engineering Test Reactor

- Kyoto University Research Reactor

- Takasaki Ion Accelerators for Advanced Research Application

- Japan Materials Testing Reactor

- Nuclear Energy Enabling Technologies

- Nuclear Generation II & III Alliance

- Framework Programmes

- European Network for Inspection and Qualification

- Light Water Reactor Sustainability

- Iodine-sulfur

- 常陽と同一敷地内にあります。

- Advanced Sodium Technological Reactor for Industrial Demonstration

- Broader Approach

- International Tokamak Physics Activity

- Generation IV International Forum

- ただし、枠組み協定にアルゼンチンとブラジルは未署名。

| < 前の項目に戻る | 目次に戻る | 次の項目に進む > |