6-3 現世代の責任による放射性廃棄物処分の着実な実施

全ての人間の活動は廃棄物を生み出します。原子力発電所、核燃料サイクル施設、大学、研究所、医療機関等における原子力のエネルギー利用、放射線利用、関連する研究開発、施設の廃止措置等においても、廃棄物が発生します。これらの廃棄物には放射性物質を含むものがあり、放射性廃棄物と呼ばれます。放射性廃棄物を人間の生活環境に有意な影響を与えないように処理・処分することは、原子力利用に関する活動の一部として重要です。この放射性廃棄物の処理・処分に当たっては、原子力利用による便益を享受し放射性廃棄物を発生させた現世代の責任として、その処分を確実に進め、将来世代に負担を先送りしないという認識を持つことが不可欠です。

(1) 放射性廃棄物の処分の概要と安全確保

① 放射性廃棄物の処分の概要

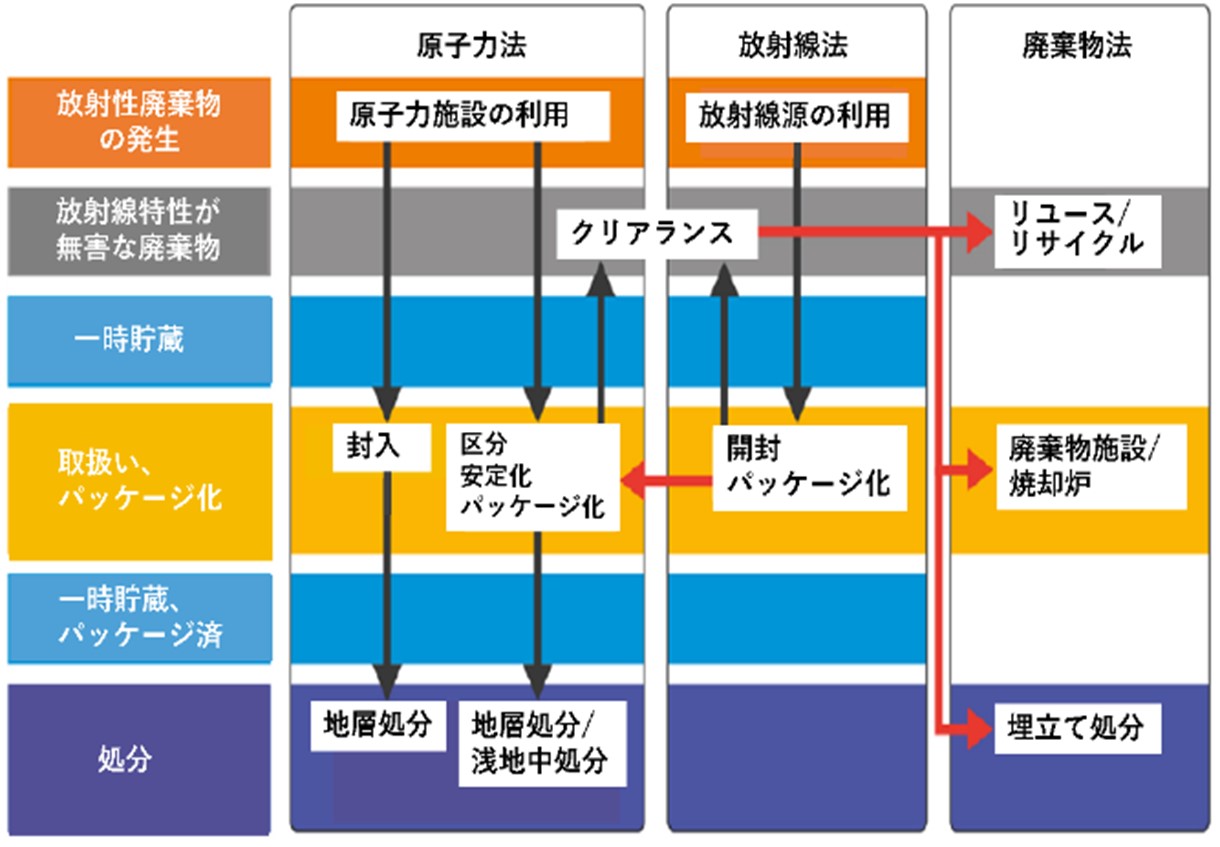

放射性廃棄物の処理・処分に当たっては、原子力利用による便益を享受し放射性廃棄物を発生させた現世代の責任として、その処分を確実に進め、将来世代に負担を先送りしないとの認識を持つことが必要です。また、国際機関の要件18では放射性廃棄物の発生は可能な限り抑制することとされており、一般に、廃棄物発生の低減、当初意図されたとおりの品目の再使用、材料のリサイクル、そして最終的に放射性廃棄物として処分(減容を含む)する、という順序で検討されます。これは、一般の廃棄物と同様の考え方です。我が国でも、これらの努力が行われており、最終的に処分する放射性廃棄物は含まれる放射性核種の種類と量に応じて適切に区分した上で処理・処分する方針を検討・決定し、必要な安全規制等の枠組みの整備を進めています。また、クリアランス制度19に基づき、原子力施設等において用いた資材、その他のものに含まれる放射性物質についての放射能濃度が「放射線による障害の防止のための措置」を必要としないものとして取り扱うことができます。さらに、放射性廃棄物の合理的な処理・処分の実施のために必要な技術に関する研究開発を推進するとともに、国民・地域住民との相互理解活動にも取り組んでいます。② 放射性廃棄物の処分の安全確保

我が国では、放射性廃棄物の処分事業(原子炉等規制法では「廃棄物埋設の事業」と呼ばれます)を行おうとする者は、埋設の種類(第一種廃棄物埋設20、第二種廃棄物埋設21)ごとに、原子力規制委員会の許可を受ける必要があります。許可を受けるに当たり、廃棄する核燃料物質又は核燃料物質によって汚染されたものの性状及び量、廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備並びに廃棄の方法、第二種廃棄物埋設の事業の許可を受けようとする者にあっては、放射能の減衰に応じた第二種廃棄物埋設施設についての保安のために講ずべき措置の変更予定時期等を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならないとされています。原子力規制委員会は、許可を与えるに当たり、その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること並びに廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備が核燃料物質又は核燃料物質によって汚染されたものによる災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであることを審査します [57]。

(2) 放射性廃棄物の処理・処分に関する取組と現状

我が国では、放射性廃棄物は高レベル放射性廃棄物と低レベル放射性廃棄物に大別されます。このうち、高レベル放射性廃棄物は地層処分されます。低レベル放射性廃棄物は更に発生源別及び処分方法別に分類されています。具体的には、再処理施設、MOX燃料加工施設から発生するもの(TRU22廃棄物)、原子力発電所から発生するもの(発電所廃棄物)、ウラン濃縮施設、ウラン燃料加工施設から発生するもの(ウラン廃棄物)、大学、研究所、医療機関等における原子力のエネルギー利用、放射線利用、関連する研究開発から発生するもの(研究施設等廃棄物)に分類されています。このように低レベル放射性廃棄物の発生源、性状等は幅広く、含まれる放射性核種の種類と量に応じて、地層処分、中深度処分、ピット処分、及びトレンチ処分に適切に区分して処分されます。また、地層処分の実施主体は原環機構、地層処分以外の処分の実施主体は、発電所廃棄物等は発生者責任の原則の下で原子力事業者等(一部の発電所廃棄物の処分については、廃棄事業者である日本原燃株式会社がピット処分を実施中)、研究開発施設等の廃棄物は原子力機構となっています。次項では、処分実施主体ごとの対象廃棄物を念頭に、処理・保管・処分の取組と現状を説明します。

① 高レベル放射性廃棄物の処理・処分に関する取組と現状

1) 高レベル放射性廃棄物の発生・処理・保管の現状

原子炉を稼働させると使用済燃料が発生します。この使用済燃料を再処理することで生じる放射能レベルの非常に高い廃液は、ガラス原料と混ぜて溶融し、キャニスタと呼ばれるステンレス製の容器に注入した後、冷却し固体化します。出来上がったガラス固化体と呼ばれる高レベル放射性廃棄物は、発熱量が十分小さくなるまで地上の貯蔵施設で30年から50年間程度貯蔵し、その後、地下300m以深の安定した地層中に処分(地層処分)することとされています。

我が国の原子力発電所では、2020年3月末時点で、合計16,060tU23の使用済燃料が貯蔵管理されています [58]。また、原子力機構核燃料サイクル工学研究所の東海再処理施設(TRP)では、2007年5月までに合計1,140tUの使用済燃料が再処理され [59]、2020年3月末時点で合計316本のガラス固化体が保管されています [60]。日本原燃株式会社六ヶ所再処理施設ではアクティブ試験の過程でガラス固化体が製造され、2020年6月末時点で合計346本のガラス固化体が保管されています [62]。

また、我が国の原子力発電により生じた使用済燃料は、フランス及び英国の施設においても再処理が行われています。再処理に伴って発生するガラス固化体は、安全対策を施した輸送容器(キャスク)に収納され、専用輸送船により我が国に返還され、日本原燃株式会社高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターで保管されています。

フランスからの返還ガラス固化体の輸送は、1995年4月から開始され、2007年3月までに1,310本が返還され終了しました。英国からの輸送は2010年3月より開始され、2016年10月末までに520本が返還されました。国外の再処理に伴う返還ガラス固化体は、今後、英国から約380本の返還が予定されており、フランス及び英国から合計で約2,200本となる予定です [63]。なお、海外での再処理に伴い発生した低レベル放射性廃棄物についても、今後返還が予定されています。

2019年3月末時点で、国内に貯蔵されているガラス固化体は、国内で処理されたものと海外から返還されたものを合わせて2,485本となっています(表6-2) [61] [62]。

表 6-2 高レベル放射性廃棄物(ガラス固化体)の保管量(単位:本24) 施設名 2017年度末の保管量 2018年度内の発生又は受入量 総保管量 備考 原子力機構

東海再処理施設306 3 309 日本原燃(株)再処理事業所(再処理施設) 346 0 346 日本原燃(株)によるアクティブ試験で製造されたもの 日本原燃(株)再処理事業所(廃棄物管理施設) 1,830 0 1,830 フランス及び英国からの返還ガラス固化体 (出典)原子力機構「放射線業務従事者線量等報告書 平成30年度分」(2019年) [61]、日本原燃株式会社、「放射線業務従事者線量等報告書 平成30年度分」(2019年) [62]に基づき作成

2) 高レベル放射性廃棄物の最終処分に向けた取組方針

高レベル放射性廃棄物の処分を計画的かつ確実に実施するため、2000年6月に制定された「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」(平成12年法律第117号。以下「最終処分法」という。)に基づいて、高レベル放射性廃棄物25の処分事業の実施主体である原環機構が設立されるとともに、処分地の選定プロセスが定められました。また、最終処分を計画的かつ確実に実施させるため、経済産業大臣が「特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針」(以下「最終処分基本方針」という。)を定めるとともに、同基本方針に基づき、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する計画」(以下「最終処分計画」という。)を5年ごとに策定することが規定されています。

最終処分法に基づいて、高レベル放射性廃棄物等の処分費用の原環機構への拠出が、電気事業者により2000年以降、毎年着実に行われています。原環機構へ納付された拠出金は、公益財団法人原子力環境整備促進・資金管理センターにより資金管理・運用されています。3) 高レベル放射性廃棄物の処分事業を推進するための取組

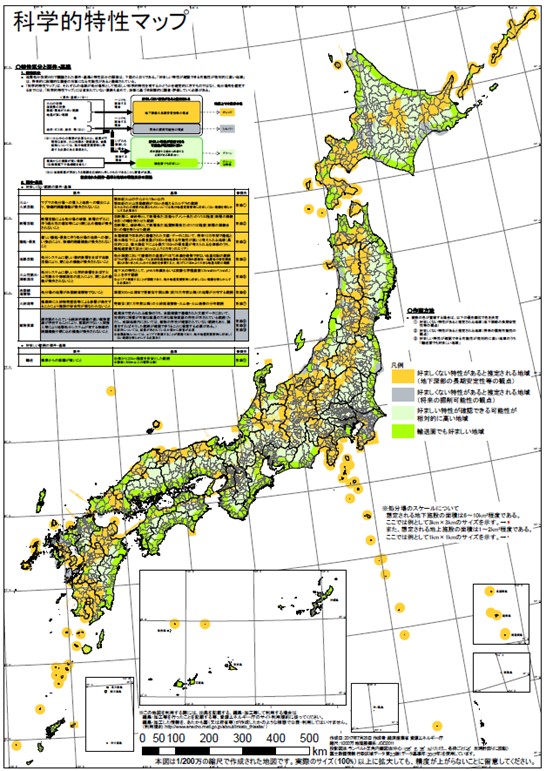

2015年5月、従来の政策の見直しを経て、高レベル放射性廃棄物の最終処分に関する新たな基本方針が決定されました。その中で、国民や地域の理解と協力を得ていくため、地域の地下環境等の科学的特性を国から提示すること等の方針が決まりました。この方針の下、総合資源エネルギー調査会の下で開催された地層処分技術ワーキンググループにおいて、地域の科学的特性を提示するための要件・基準が議論されてきました。この検討結果が、2017年4月に取りまとめられ、これに基づいて、経済産業省は「科学的特性マップ」(図6-5)を作成し、2017年7月に公表しました [64]。

図6-5 科学的特性マップ

(出典)資源エネルギー庁ウェブサイト「科学的特性マップ公表用サイト」 [64]

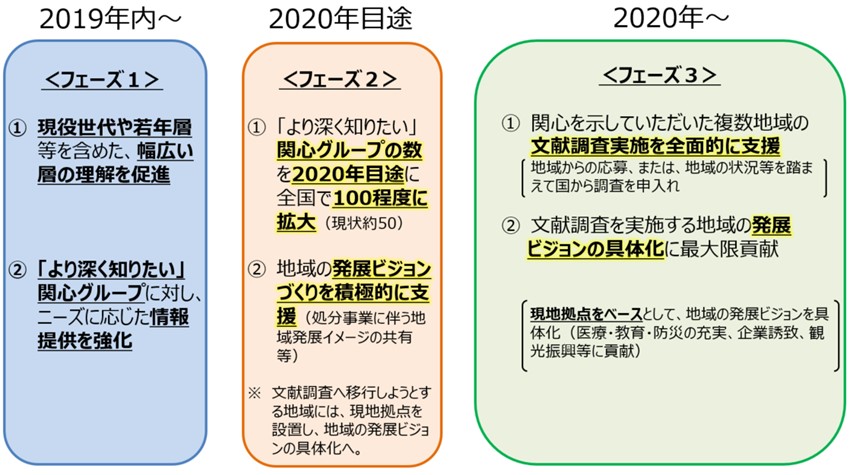

科学的特性マップが公表されて以降、経済産業省及び原環機構によって全国で対話活動が進められており、2018年10月からは、科学的特性マップで好ましい特性が確認できる可能性が高い地域を中心に対話型全国説明会が実施されています [65]。また、科学的特性マップ公表以降の対話活動を踏まえ、総合資源エネルギー調査会放射性廃棄物ワーキンググループにおいても、地層処分事業について「より深く知りたい」と主体的に活動している関心グループが全国各地に広がりつつあり、2020年目途にこれらの関心グループを現在の約50グループから倍増させていくなど、複数地域での文献調査の実施に向けた取組方針が2019年11月に示されています(図6-6) [66]。

図6-6 複数地域での文献調査の実施に向けた当面の取組方針

(出典)総合資源エネルギー調査会放射性廃棄物ワーキンググループ第35回会合資料1資源エネルギー庁「複数地域での文献調査の実施に向けた当面の取組方針について」(2019年) [66]を一部加工

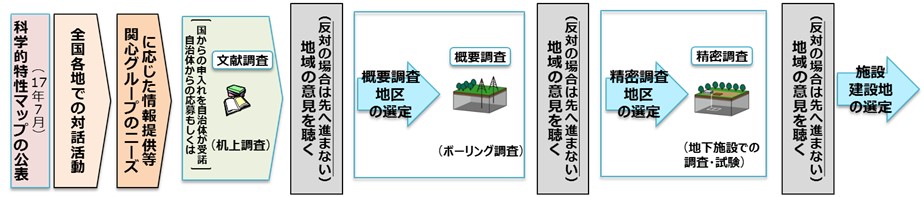

図6-7 処分地選定のプロセス

(出典)総合資源エネルギー調査会放射性廃棄物ワーキンググループ第35回会合資料1資源エネルギー庁「複数地域での文献調査の実施に向けた当面の取組方針について」(2019年) [66]

さらに、原環機構は2018年11月に、どのようにサイトの調査を進め、安全な処分場の設計・建設・操業・閉鎖を行い、閉鎖後の長期間にわたる安全性を確保するかについて、蓄積された科学的知見や技術を統合して包括的に説明するため、「包括的技術報告:我が国における安全な地層処分の実現-適切なサイトの選定に向けたセーフティケースの構築-」(レビュー版)(以下「包括的技術報告書」という。)を取りまとめました。包括的技術報告書は、以下の4点を示すものとされています [67]。

- どのようにして適切な地質環境を選ぶのか

- どのように安全性を確保した処分場をつくるのか

- 処分場が安全であることをどのように確認するのか

- 地層処分の信頼性を更に向上させるために今後何をしていくべきか

一般社団法人日本原子力学会は、原環機構から包括的技術報告書のレビューの依頼を受け、2019年12月にレビュー結果を「『NUMO包括的技術報告書』レビュー報告書」として公表しました。原環機構は、レビュー結果を踏まえて包括的技術報告書の修正を行い、2020年春に改めて公表する予定としました [68]。

最終処分の実現に向けた各国の取組を加速するため、国際協力の強化が進められています。2019年6月に開催された主要20か国・地域(G20)エネルギー・環境閣僚会議において、世界の主要な原子力利用国の政府が参加する「最終処分国際ラウンドテーブル」を初めて立ち上げることについて、賛同が得られました[69]。第1回会合は2019年10月に、第2回会合は2020年2月にパリで開催されました。今後は、2会合の議論を踏まえて、最終処分に関する政府間の国際連携強化に向けた基本的考え方や、各国の対話活動の知見、経験、良好事例、各国が有する研究施設等を活用した研究開発協力の方向性等を盛り込んだ最終報告書を取りまとめる予定となっています [69] [66]。コラム ~英国の地層処分場立地プロセスにおける信頼構築~

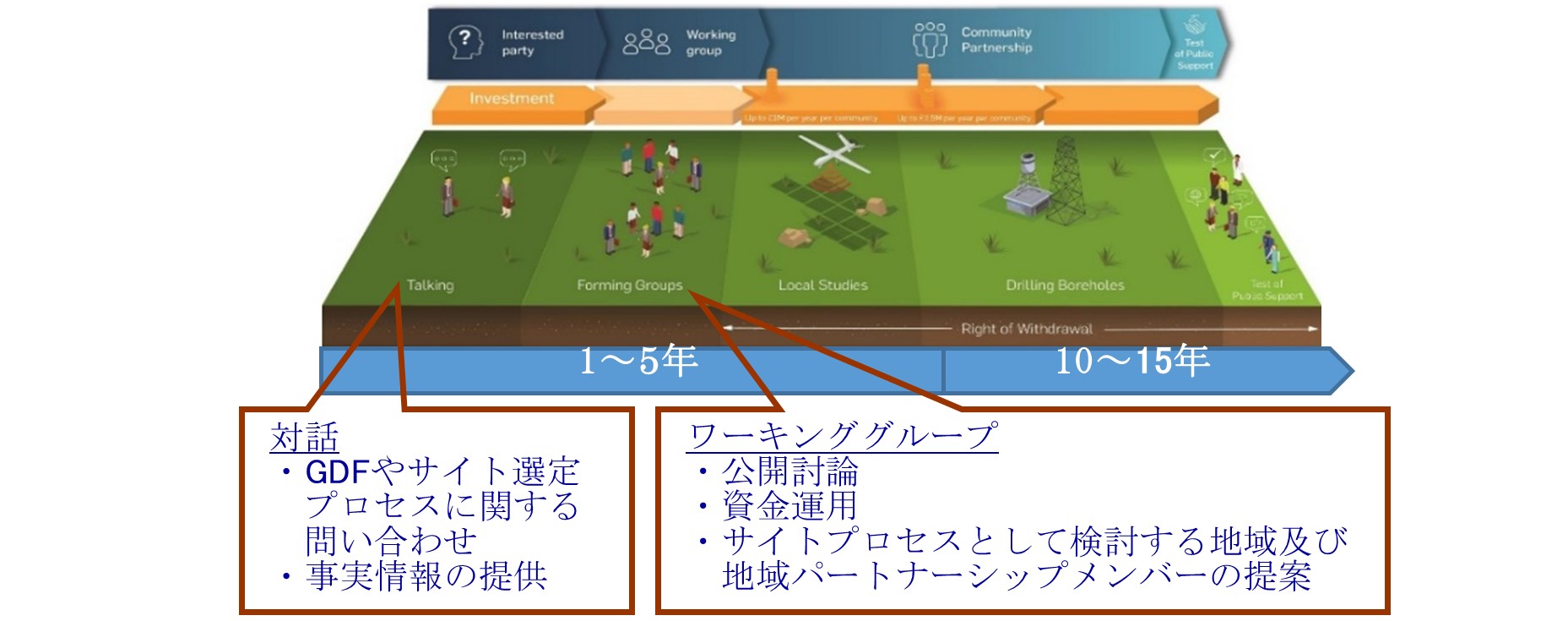

英国では、一部地域が地層処分場(GDF26)の受入れに一旦関心を示したものの、建設サイトの選定に至らなかった経験があります。英国政府は、諸外国の政策をレビューしつつ、過去(一回目)の立地プロセスの失敗から得られた教訓を取りまとめた報告書を公開しています [70]。同報告書には、以下のような教訓が記載されています。

- 技術的な適合性だけに注力し、計画に対する社会の反応を過小評価していた。政策の重点を、純技術的側面から、コミュニティの受容等に関する社会的側面に切り替えるべき。

- 立地プロセスに、参加型の民主主義とコミュニティへの権限移譲を取り入れるべき。

- 原子炉施設が既に立地している地域においては、リスクの認知は、立地プロセスに関与するかどうかの最重要因子ではない。

- 地層処分機関(RWM27)は、技術や工学に偏りがちな視点を社会技術に拡大すべき。

- 立地コミュニティが、立地プロジェクトの枠組みや進展について主要な役割を果たすことを許容しつつ、建設的な対話を進めることが求められる。

また、英国政府は2014年7月に、新しいサイト選定プロセスの基本方針を示しました[71]。基本方針の概要は以下のとおりです。

- 既知の地質情報に基づいて、国家スクリーニングの先行プロセスを確立する。

- GDFとその開発のためのボアホール調査を、「国家的に重要な基盤」と位置づける。公衆協議を不可欠な過程とする、計画決定の適切なプロセスを提供する。

- ワーキンググループを通じた、コミュニティと協働するプロセスを開発する。

- 選定プロセス中に、コミュニティ、開発者、政府が主要な技術的問題に関する独立した第三者のアドバイスにアクセスできるメカニズムを確立する。

実施主体(RWM社)による具体的活動

(出典)英国ビジネス・エネルギー・産業戦略省「IMPLEMENTING GEOLOGICAL DISPOSAL – WORKING WITH COMMUNITIES」(2014年) [71]に基づき作成

4) 高レベル放射性廃棄物の処理・処分に関する研究開発

イ) 高レベル放射性廃棄物の処理に関する研究

原子力機構のガラス固化技術開発施設では、高レベル放射性廃液をガラス固化する施設の開発、運転を行い、ガラス溶融炉の改良等の技術開発を進め、運転技術、保守技術等を蓄積しています [72] [73]。一方、日本原燃株式会社では、2013年に「ガラス固化技術開発施設」が完成して以降、現行のガラス溶融炉でのトラブルへの対処で得た情報や知見を反映させた「新型ガラス溶融炉」の開発のほか、遠隔操作性の確証試験や運転員等の訓練を行ってきました。新型ガラス溶融炉は流下性が格段に向上し、廃液の処理能力も良好で、より安定的な運転が確認されています。同社ではさらに、データの詳細な評価を行い新型ガラス溶融炉を実機へ導入する判断に向けた検討を行うとともに、より安定的に運転することができる世界最高性能のガラス溶融炉の研究開発に挑戦し続けるとしています [74]。ロ) 高レベル放射性廃棄物の処分に関する研究

高レベル放射性廃棄物の処分に関しては、現在、原環機構において、処分事業の安全な実施、経済性及び効率性の向上等を目的とする技術開発を行っています。他方、原子力機構では、深地層の研究施設等を活用し、深地層の科学的研究や安全評価手法の開発等の基盤的・体系的な研究開発を計画的に行っています。

原子力機構は、岐阜県瑞浪市(結晶質岩)と北海道幌延町(堆積岩)において、深地層の研究施設を整備し、地下坑道の掘削とそれに伴う深部地質環境の調査研究等を行っています。深地層の研究施設は、広く国内外の研究者に開放して学術研究の国際拠点として整備するとともに、国民との相互理解促進に貢献する観点から深部地質環境を実体験できる場としても活用されています。なお、瑞浪市の研究施設については2022年1月までに坑道の埋め戻し及び地上施設の撤去を完了する方針です [75]。また、幌延町の研究施設については、2019年8月に、第3期及び第4期中長期目標期間(2028年度までの期間)を目途に同施設で取り組む研究課題等を示した「令和2年度以降の幌延深地層研究計画(案)」を北海道及び幌延町に提出しました [76]。北海道や幌延町による当該研究の必要性等の確認や住民の方々への説明を経て、幌延町は2019年12月9日、北海道庁は2019年12月10日に受入れを表明し、これを受けて原子力機構は同研究計画を策定しました。

茨城県東海村の核燃料サイクル工学研究所は、処分事業や安全規制を支える技術基盤(設計・評価に活用する評価モデルやデータベース等)の整備に関する研究開発を実施しています。

なお、高レベル放射性廃棄物の処分に関する研究の実施に当たっては、地質環境調査・評価技術、工学・設計技術、処分場閉鎖後の長期安全性を確認するための安全評価技術等の多岐にわたる技術分野における個々の技術を全体として統合することが必要となります。そのため、包括的技術報告書を作成する過程で明らかとなった課題のほか、これまでの研究開発過程で抽出された課題、国の審議会等で抽出された課題、科学的特性マップの作成及び提示に際して寄せられた技術的信頼性に関する国民からの声等も含めて網羅的に課題を抽出した上で、研究課題の整理を行い、原環機構が行う技術開発と原子力機構等の研究機関が行う地層処分の研究開発を統合し全体計画として進めることが必要であり、原環機構がリードする「地層処分研究開発調整会議」において、「地層処分研究開発に関する全体計画(2018年度~2022年度)」を策定しました [77]。これらの機関が緊密に連携を図りつつ、研究開発成果の移転・継承や人材育成等にも配慮しながら、地層処分に関する研究開発が計画的に進められています。コラム ~フィンランドにおける放射性廃棄物管理:国、事業者による改善努力~

フィンランドでは地層処分場の建設が進んでおり、2020年代には使用済燃料の地層処分場が世界で初めて操業を開始する予定です。

地層処分が世界で一番進んでいる国の一つ

フィンランドには、2か所の原子力発電所サイトがあります。1983年に政府が決定した原子力廃棄物の管理方針 [78]に従い、2か所のサイトで原子力発電所を運営する原子力事業者2社は、1995年にポシヴァ社を設立してオルキルオトを地層処分サイトに選定し、建設を進めています。廃棄物に応じた貯蔵・処分の検討と実施 [79]

フィンランドの放射性廃棄物は、原子力法で規制される原子力発電所で発生する使用済燃料と放射性廃棄物、及び放射線法で規制される医療・産業・研究の放射線利用から発生する放射性廃棄物があります。前述の原子力廃棄物の管理方針に従い、原子力事業者2社は、各サイトで使用済燃料の中間貯蔵施設と中深度の低中レベル廃棄物(VLJ28)処分場を操業しています。これらの法律の規制の対象から免除された廃棄物(クリアランス物)は一般の廃棄物を規制する廃棄物法で監督され、産業廃棄物と同様に再使用、再利用、焼却あるいは埋立処分が進められています。フィンランド技術研究センター(VTT)の研究炉は、2015年に閉鎖され廃止措置が予定されています。研究炉の使用済燃料は、供給国の米国に返還されるか、場合によっては国内処分が必要になります。廃止措置等に伴い発生する極低レベル放射性廃棄物は、発電所サイトの地表で埋立処分することも検討されています。

その他の放射性廃棄物は量的には少ないものの、認可された貯蔵施設、規制機関の貯蔵施設、及び国有廃棄物の一部を原子力事業者や地元自治体の了解の下でVLJ処分場の付属地下空洞に貯蔵するとともに、処分を始めています。全ての放射性廃棄物を対象に、安全で費用対効果の高い管理方法を検討 [79]

このような状況変化を踏まえ、2017年6月、監督官庁の雇用経済省は「原子力廃棄物管理に関する国家協力グループ(YETI29)」を設置し、2030年までに発生する全ての放射性廃棄物を対象に、安全で費用対効果の高い管理方法を検討しました。YETIが2019年にまとめた報告書では、現状の整理と2030年を目標とする状態の策定が行われ、目標達成に向けた課題が検討されました。その基本は、放射性廃棄物の発生起源、発生者、又は発生方法に関係なく、既存及び将来の全ての放射性廃棄物の適切な処理・貯蔵・処分を整備するため、主に既存の施設を使用して廃棄物の処理処分を実現することでした。この実現のためには、既存施設の事業者への影響、地元自治体の受容性、さらに、原子力法の重要な原則を維持しつつ柔軟性を確保するための制度、規制の改正、整備も必要とされています。YETIは勧告と提言を提示し、各機関に2023年末までに順次対応することを求めています。

(注)赤い矢印は、ある法律の範囲から別の法律の範囲への廃棄物の移動を示しています。

フィンランドにおける放射性廃棄物管理

(出典)Ministry of Economic Affairs and Employment「Final Report of the National Cooperation Group on Nuclear Waste Management」(2019年) [79]に基づき作成

放射性廃棄物管理のための国家計画の見直し [80] [81]

EUの欧州理事会指令(2011/70/EURATOM) [80]はEU加盟国に対し、使用済燃料管理及び放射性廃棄物の高い水準の安全な管理が達成されることを目的とした国家計画の策定や、10年ごとの自己評価等を求めています。フィンランドでは、廃棄物発生者や処分実施主体だけでなく、国、規制機関、有識者等の関係者が協力して、放射性廃棄物管理を常に最新最善の状態に維持、開発していく努力が続けられています。② 低レベル放射性廃棄物の処理・処分に関する取組と現状

原子力施設等の運転、廃止措置に伴い、様々な廃棄物が気体状、液体状、固体状で発生します。一般的に、気体状の廃棄物(放射性気体廃棄物)は、放射性物質の濃度に応じて、減衰、洗浄等により処理し、高性能フィルターで放射性物質を取り除いた後、排気モニターで排気中の放射性物質の濃度を測定して規制基準値以下であることを確認した上で、大気中に放出します。液体状の廃棄物(放射性液体廃棄物)は、ろ過、脱塩、あるいは蒸発濃縮処理します。濃縮廃液はセメント、アスファルト等で固化処理し、ドラム缶に詰められた後に、放射性固体廃棄物として保管します。蒸発分や放射性物質の濃度が極めて低いものについては、再利用する、あるいは放射性物質濃度を測定して規制基準値以下であることを確認した上で海中へ放出しています。固体状の廃棄物(放射性固体廃棄物)は、可燃性、難燃性、不燃性に仕分けしてドラム缶等の容器に入れて保管する、あるいは廃棄物の性状に応じて焼却処理、圧縮処理、溶融処理、セメント充填固化処理等の減容・安定化処理を施した後、ドラム缶等に詰めて保管する、あるいは処分施設に運び処分します。また、特に廃止措置に伴い発生する廃棄物の大半は、放射性物質によって汚染されていない廃棄物や、放射能濃度が極めて低く、人の健康への影響が無視できることから「放射性物質として扱う必要がないもの」です。後者は放射能濃度を測定・評価し、濃度が基準値以下であることを確認したものを、再利用若しくは一般の産業廃棄物として処分することができます [82] [83]。1) 原子力発電所等の低レベル放射性固体廃棄物の保管・処分に関する取組と現状

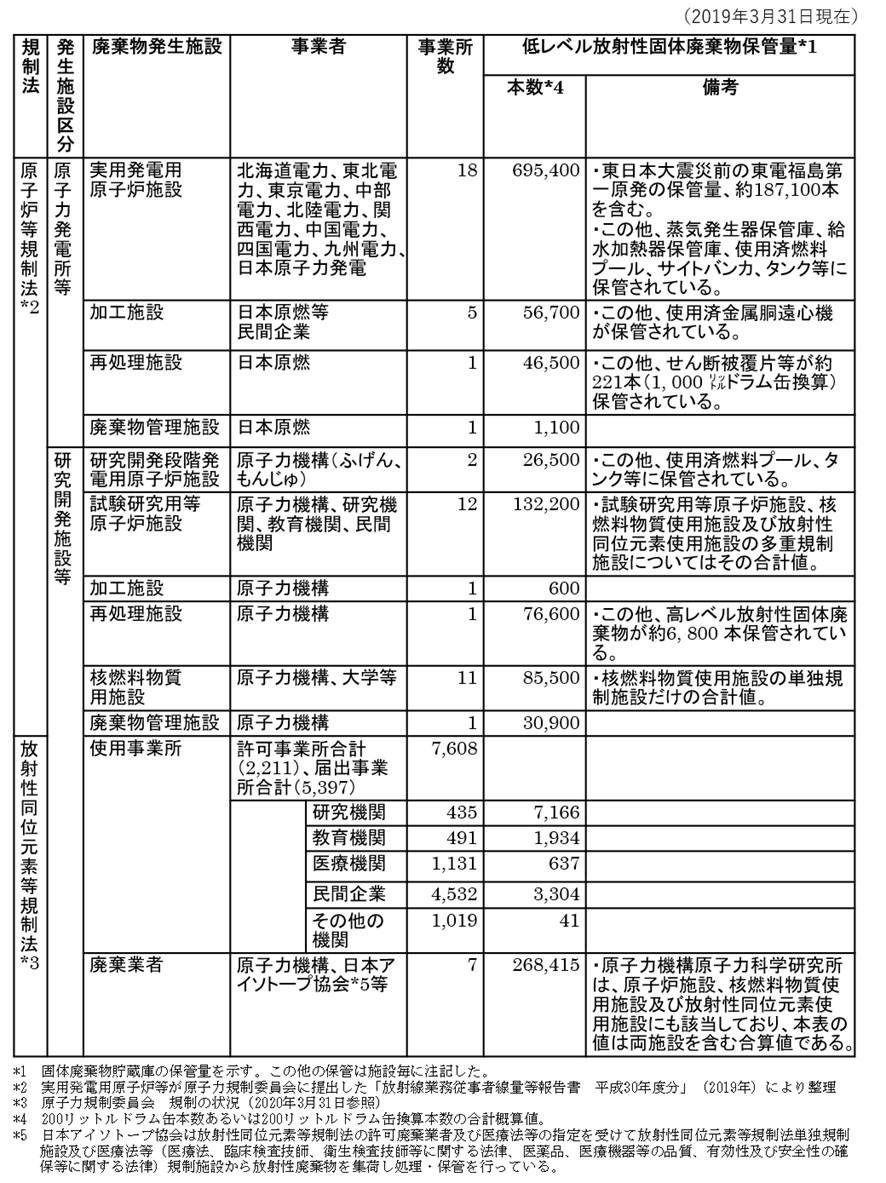

イ) 原子力発電所等の低レベル放射性固体廃棄物の保管の現状

2019年3月末時点の原子力発電所等の低レベル放射性固体廃棄物の保管状況を表6-3に示しています。全国の原子力発電所では約695,400本(200リットルドラム缶換算値、以下同様)保管されています。加工施設(ウラン燃料加工施設、ウラン濃縮施設)では約56,700本、再処理施設では約46,500本、廃棄物管理施設では約1,100本、それぞれ保管されています。また、これらのほかにも固体廃棄物が保管されています [84]。表6-3 低レベル放射性固体廃棄物の保管量

(地層処分相当低レベル放射性廃棄物と想定されるものを含む)

(出典)実用発電用原子炉等が原子力規制委員会に提出した「放射線業務従事者線量等報告書 平成30年度分」(2019年) [84]、原子力規制委員会「規制の状況」 [85]に基づき作成

ロ) 原子力発電所等の低レベル放射性固体廃棄物の処分の取組

(ピット処分)

低レベル放射性廃棄物のうち、原子力発電所の運転に伴い発生する放射能レベルの比較的低い廃棄物(均質固化体及び充填固化体)は、各原子力発電所から青森県六ヶ所村の日本原燃株式会社低レベル放射性廃棄物埋設センターに運ばれ、埋設処分(ピット処分)が行われています。

同センターの1号埋設施設では、濃縮廃液、使用済樹脂、焼却灰等をドラム缶に収納し、セメント等で固めた廃棄体(均質固化体)を対象として、1992年12月から受入れを開始しています。2号埋設施設では、雑固体廃棄物(金属、プラスチック類、保温材、フィルター類等)をドラム缶に収納し、モルタルで固めた廃棄体(充填固化体)を対象として、2000年10月から受入れを開始しています。表6-4のとおり、1号埋設施設及び2号埋設施設を併せて、2019年3月末時点で、ドラム缶換算で合計約30万本の廃棄体を埋設しています [86] [87]。

なお、日本原燃株式会社は、これまでの埋設実績を踏まえて、2018年8月1日に原子力規制委員会に3号廃棄物埋設施設の増設(2号廃棄物埋設施設と同等の充填固化体を埋設対象とする)、1号廃棄物埋設施設の変更(廃棄体の種類の追加及び数量の変更)、2号廃棄物埋設施設の変更(廃棄体の数量の変更)等の申請を行っており、現在、審査が進められています [88]。

表 6-4 日本原燃株式会社濃縮・埋設事業所(廃棄物埋設施設)における

放射性廃棄物の埋設量(2019年3月末時点、単位:本)1号埋設施設 2018年3月末の埋設延べ本数 148,147 受入数量 478 埋設数量 640 2019年3月末の埋設延べ本数 148,787 2号埋設施設 2018年3月末の埋設延べ本数 148,872 受入数量 5,872 埋設数量 5,040 2019年3月末の埋設延べ本数 153,912 合計 2018年3月末の埋設延べ本数 297,019 受入数量 6,350 埋設数量 5,680 2019年3月末の埋設延べ本数 302,699 (出典)日本原燃株式会社「低レベル放射性廃棄物埋設センターの運転情報(日報)」に基づき作成 [86] [87]

(トレンチ処分)

上述のとおり、我が国では今後廃止措置が本格化することとなり、それにより発生する大量の放射性廃棄物の処理・処分が課題となります。日本原子力発電株式会社は東海発電所の解体に伴い発生する放射性廃棄物のうち放射能レベルが極めて低いものを発電所敷地内で埋設処分(トレンチ処分)する計画であり、2015年7月16日に原子力規制委員会に申請し、審査が進められています [89]。埋設を計画している物量は、解体で発生する廃棄物に、運転中に発生した廃棄物と新たに設置する解体工事用機器を合わせた約16,000tです [90]。2) 研究開発施設等の低レベル放射性廃棄物の保管・処分に関する取組と現状

イ) 研究開発施設等の低レベル放射性廃棄物の保管の現状

原子力利用に関する研究開発、産業、医療等の幅広い分野における放射線利用等の活動からも放射性廃棄物が発生しています。

これらの廃棄物は、2019年3月末時点で、原子炉等規制法施設では合計約352,300本保管されています [84]。放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「放射性同位元素等規制法」という。)30による規制を受ける施設では、2019年3月末時点で、合計約281,500本保管されています [85]。なお、法令で届出を義務付けられていない医療法等廃棄物は含まれていません [57]。ロ) 研究開発施設等の低レベル放射性廃棄物の処分の取組

研究開発施設等の廃棄物の処分は原子力機構が実施することとされており、原子力機構は、国や関係組織と連携し処分に取り組むこととしています [37]。国は2008年12月に、研究開発施設等の廃棄物の埋設処分業務を進める際の基本的な考え方等を示した「埋設処分業務の実施に関する基本方針」を策定しました [91]。原子力機構は同基本方針に基づき、2009年11月に埋設処分業務の対象とする放射性廃棄物の種類及びその量の見込み等を示す「埋設処分業務の実施に関する計画」を策定しました。この計画は、策定以降複数回変更されており、最新のものは2019年11月に策定されています [92]。

原子力機構は、2018年12月にバックエンド対策(廃止措置、廃棄物処理・処分等)の長期にわたる見通しと方針をバックエンドロードマップとして取りまとめ、公開しました。バックエンドロードマップでは、研究施設等廃棄物の埋設事業は、放射能レベルの低いトレンチ処分及びピット処分から優先的に進め、第2期(2029年度から2049年度)での本格化を目指すとしており、これに向けての立地手順及び立地基準に基づく立地対応が進められています。また、廃棄体確認や受入基準等の検討では、研究炉廃棄物中の放射能評価手法の確立に向けた検討が進められています [37]。3) 低レベル放射性廃棄物処分の規制に関する取組

原子力規制委員会は、規制基準の整備や審査の円滑化等を目的として、以下に示すような低レベル放射性廃棄物の処分の規制に関する検討等を進めています。イ) ピット処分及びトレンチ処分

2019年2月に原子力規制委員会は、浅地中処分(ピット処分及びトレンチ処分)に係る審査等を円滑に行うため、原子力規制庁が示した施設や廃棄体の性能規定化及び規制期間終了後の被ばく評価シナリオの線量基準等に係る改正方針に基づき、関連する規則等の改正を行うことを決定しました。規則等の改正案に対して、同年7月から意見募集が実施され、その結果も踏まえて上記の規則は2019年12月に改正されました [93]。ロ) 中深度処分

低レベル放射性廃棄物のうち放射能レベルの比較的高い廃棄物は、中深度処分が行われることになっています。原子力規制委員会は、2016年8月に、中深度処分に係る廃棄物埋設施設の設計要求や管理要求に係る基本的な考え方を示す「炉内廃棄物の埋設に係る規制の考え方について」を取りまとめました。同書を踏まえて2017年4月に原子炉等規制法が改正され、中深度処分における坑道の閉鎖措置計画の認可や規制期間終了後の廃棄物埋設地の掘削制限の制度が定められました。その後、原子力規制庁は、「廃炉等に伴う放射性廃棄物の規制に関する検討チーム」及び「廃棄物埋設の放射線防護基準に関する検討チーム」において中深度処分の規制基準に係る技術的内容を検討するとともに、長期の放射線防護の実効性をより高めていくための「ALARA31」の考え方に関する原子力規制委員会の議論を踏まえて、廃棄物埋設施設の位置に係る規制基準の骨子案等を取りまとめました [94]。

原子力規制委員会は、2020年2月に公開の場で事業者から意見を聴取しました [95]。その結果も踏まえて、原子力規制庁は2020年6月頃に、原子力規制委員会に対して中深度処分に係る許可基準規則と解釈及び関連する事業規則の改正案並びに審査ガイド案を報告する予定です [96]。ハ) ウラン廃棄物

ウラン廃棄物やウランに汚染された資材に含まれる放射性物質の主な組成は自然起源のものであり、自然環境中にも存在するものです。また、ウランに汚染された物は、数十年から数百年の期間における放射能の減衰は見込めず、子孫核種が生成し放射能量が増える等の特徴を有しています。そのため、従来の処分やクリアランスの規制基準をそのまま適用することについては課題があります。

原子力規制委員会は、このような課題を踏まえ、海外情報や論点を整理し、ウラン廃棄物の処分等に係る規制の考え方について議論を進めることとしています [97]。ニ) 研究開発施設等の低レベル放射性廃棄物

研究開発施設等で発生する放射性廃棄物の発生源は多岐にわたることから、発生する放射性廃棄物の処分事業を規制する法律も原子炉等規制法、放射性同位元素等規制法のほか、医療法等にまたがり32、複数の許可が必要となります。2017年4月の放射性同位元素等規制法の改正により、放射性同位元素等規制法の廃棄に係る特例として、許可届出使用者及び許可廃棄業者は、放射性同位元素等の廃棄を原子炉等規制法に基づく廃棄事業者に委託できることとされ、原子炉等規制法と放射性同位元素等規制法の間で処分の合理化が図られました [98]。コラム ~諸外国における放射性廃棄物の分類と管理方法~

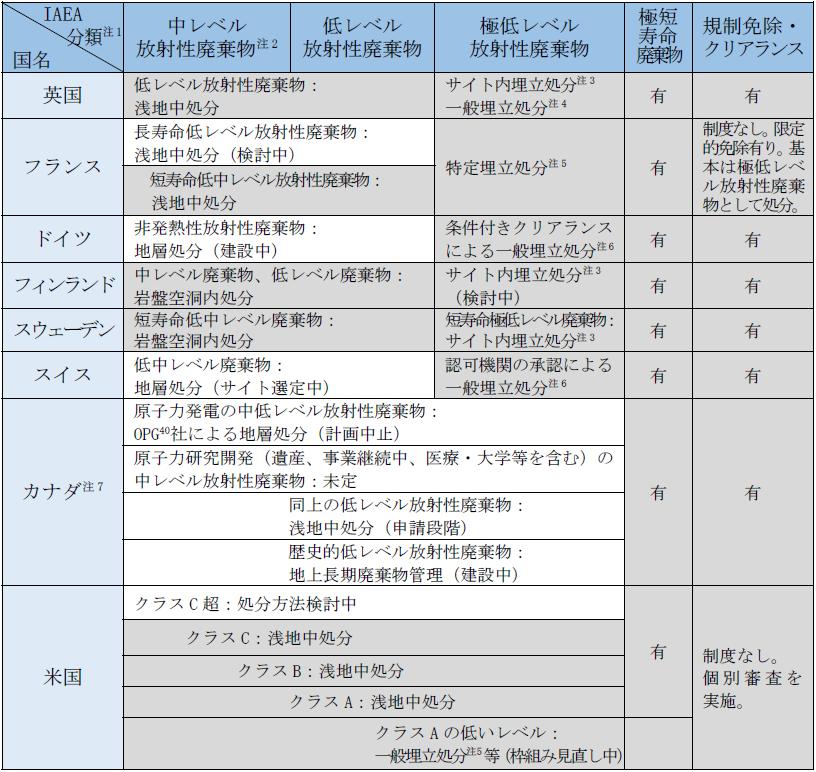

諸外国でも、我が国と同様に、原子力利用や放射線利用等に伴い様々な放射性廃棄物が発生しており、それらを安全に管理(処理、処分)する取組を進めています。

IAEAの安全指針GSG33-1「放射性廃棄物の分類」は、様々な廃棄物分類の概念を検討した上で、長期的な安全に基づくリスクに応じた等級別扱いを反映した廃棄物分類のガイダンスを提供しています。同指針では、、廃棄物とその特性に応じた処分オプションを関連付けた、以下の廃棄物分類スキームを示しています [99]。

- 高レベル廃棄物(HLW34):

多量の熱が発生するほど十分に放射能濃度のレベルが高い廃棄物、あるいは、長寿命放射性核種を大量に含む廃棄物。地下数百メートル程度からそれ以深の、深く安定した地層への処分が適している。- 中レベル廃棄物(ILW35):

長寿命放射性核種を含むため、浅地中処分より高い程度の閉じ込めと隔離が必要となる廃棄物。数十メートルから数百メートル程度の深度での処分が適している。- 低レベル廃棄物(LLW36):

長寿命放射性核種の量が限られており、最長で数百年程度にわたり頑健な隔離と閉じ込めを必要とする廃棄物。工学的な浅地中施設での処分が適している。- 極低レベル廃棄物(VLLW37):

規制免除廃棄物(EW38)の基準を満たさないが、高いレベルの閉じ込めと隔離が必要ない廃棄物。限られた規制上の管理を伴う、浅地中の埋立方式施設への処分が適している。- 極短寿命廃棄物(VSLW39):

研究や医療目的等で利用される、半減期が100日オーダー未満の極短寿命の放射性核種を主に含む廃棄物。最長でも数年程度で減衰するため、保管期間後は規制免除廃棄物に移ることができる。- 規制免除廃棄物(EW):

低濃度の放射性核種しか含まないため、放射線防護目的の規制上の管理から免除することのできる廃棄物。一般の廃棄物として再利用、処分等の取扱いができる。コラム ~諸外国における低レベル放射性廃棄物の分類と処分方法~

(注1)IAEA安全指針 GSG-1放射性廃棄物の分類(2009) [99]

(注2)地層処分対象を除く

(注3)原子力施設サイトの許可された埋立処分場

(注4)認可された一般の埋立処分場

(注5)原子力施設ではないが原子力施設から発生した廃棄物に限定

(注6)一般の埋立処分場

(注7)この他、ウラン採鉱・製錬廃棄物がある

免除・クリアランスされた廃棄物は規制上の放射性廃棄物としての管理は受けない。

網掛けは、操業中あるいは実施中であることを示す。網掛けなしは、建設中、サイト選定中、検討中、見直し中のいずれかである。

(出典)内閣府作成(3) クリアランス

① クリアランス制度

原子力施設等の廃止措置に伴って発生する廃材等の大部分は、放射性物質によって汚染されていない廃棄物や、放射能濃度が極めて低く、人の健康への影響が無視できることから「放射性物質として扱う必要がないもの」です。このうち、後者については、放射能濃度を測定・評価し、濃度が基準値以下であることを原子力規制委員会が確認したものを、原子炉等規制法による規制から外し、再利用若しくは一般の産業廃棄物として処分することができる制度を「クリアランス制度」と呼びます。② クリアランスの実績

我が国では、これまで、原子炉等規制法に基づく原子力発電所、加工施設、一部の核燃料物質使用施設等の原子力施設の運転及び廃止措置・解体により発生した金属くず、コンクリート破片等にクリアランス制度が適用されています。2019年4月時点で、原子力施設から発生した金属969tとコンクリート3,866tがクリアランスされており、その一部は、表6-5に示すように再利用されています [100]。これまでのところ、再利用を行う原子力事業者は、再利用先を原子力施設等に限定(限定再利用)していますが、今後本格化する廃止措置等を円滑に進めるに当たっては再利用の拡大が必要です。

なお、放射性同位元素の使用施設から発生する放射性廃棄物等についてもクリアランス制度が導入されていますが、実績はありません[101][100]。

表6-5 クリアランスされた金属等の限定再利用の実績例 原子力施設 再利用の実績 日本原子力発電(株) 東海発電所の廃止措置工事から発生した金属から遮へい体、ブロック、車両進入防止ブロック、ベンチ、テーブル、埋込金物、クレーン荷重試験用ウェイト等の加工品を製作し、関連場所で使用又は展示を実施。また、経済産業省委託事業「原子力発電所等金属廃棄物利用技術開発」(2015年度から2017年度)において、クリアランス金属を再利用した中深度処分(余裕深度処分)用容器(内容器)の試験製作が実施されている。 原子力機構

原子力科学研究所研究用原子炉JRR-3の改造工事により発生し保管廃棄されていたコンクリートを同研究所内の路盤材等に再利用した。 原子力機構人形峠環境技術センター 使用済遠心機処理の合理化として、解体、除染した使用済遠心分離機から発生したアルミ材を構内等で花壇の構造物、土留め及び同センターの正門前広場に設置したテーブルとベンチに再利用した。 (出典)原子力規制委員会「クリアランス制度の実績」 [100]、電気事業連合会「クリアランス制度に関する国内外の状況」 [102]に基づき作成

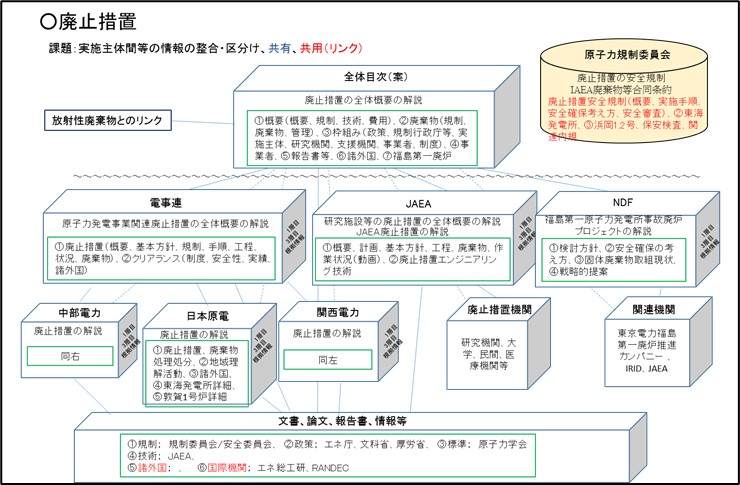

(4) 廃止措置・放射性廃棄物連携プラットフォーム(連携プラットフォーム(仮称))

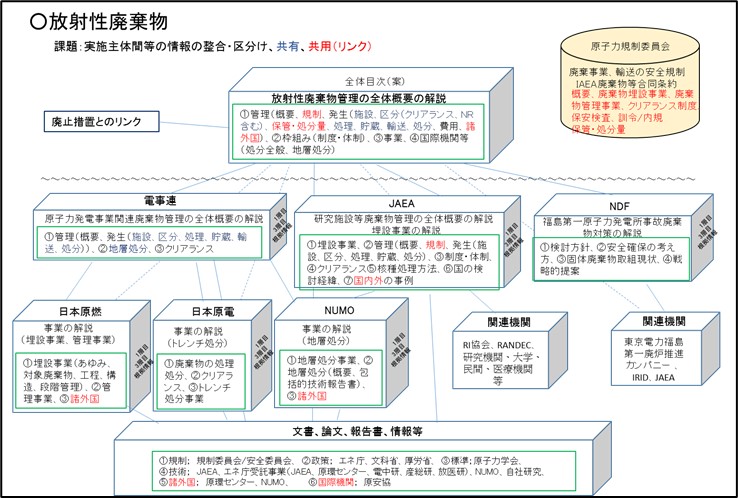

原子力委員会が2017年7月に決定した「原子力利用に関する基本的な考え方」では、我が国の原子力分野では「科学的知見や知識も組織ごとに存在している状況である」ため、「原子力関連機関が、情報交換しつつ、それぞれの役割を互いに認識し尊重し合いながら連携や協働を行う場を構築し、まずは、科学的知見や知識の収集・体系化・共有により厚い知識基盤の構築を進めるべき」とされました。当該取組を進めるべき具体的な分野の一つとして「廃止措置・放射性廃棄物」が挙げられたことを受けて、原子力委員会が声かけを行い、関係機関による連携プラットフォーム(仮称)が2017年11月に設立されました。これまでに7回の会合を開催し、当該分野における情報体系の整備や、海外情報を含む各関係機関の取組の紹介による情報共有等を実施しています [103](図6-8)。図6-8 連携プラットフォームにおいて整理された関係機関の連携イメージ

(出典)第14回原子力委員会資料第2-4号 「廃止措置・放射性廃棄物~連携プラットフォーム(仮称)の活動状況 ①~」(2018年) [103]

- IAEA「Predisposal Management of Radioactive Waste, IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 5」(2009年) [104]の要件8:放射性廃棄物発生と抑制。

- 6-3(3)「クリアランス」を参照。

- 人の健康に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして政令で定める基準を超える放射性廃棄物を埋設の方法により最終処分すること。いわゆる地層処分。

- 「第一種廃棄物埋設」に該当しない放射性廃棄物を、埋設の方法により最終処分すること。具体的な処分方法として、中深度処分、ピット処分及びトレンチ処分があります。

- Transuranic

- ウランが金属の状態であるときの重量。

- 原子力機構東海再処理施設において保管されているガラス固化体は高さ 約1,040 mm、外径 約430 mmの容器、日本原燃(株)再処理事業所再処理施設で保管されているガラス固化体は高さ約1,340mm、外径約430mmの容器。

- 2007年の法改正により、地層処分相当のTRU廃棄物の処分も行うことになりました。

- Geological Disposal Facility

- Radioactive Waste Management

- voimalaitosjätteeksi

- ydinjätehuollon yhteistyöryhmän

- 原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成29年4月14日法律第15号)に基づき、2019年9月1日に名称が「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」から改められました。

- As Low As Reasonably Achievable

- 「医療法」、「臨床検査技師等に関する法律」、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」及び「獣医療法」等。

- General Safety Guide

- High Level Waste

- Intermediate Level Waste

- Low Level Waste

- Very Low Level Waste

- Exempt Waste

- Very Short Lived Waste

- Ontario Power Generation

| < 前の項目に戻る | 目次に戻る | 次の項目に進む > |