第2章 地球温暖化問題や国民生活・経済への影響を踏まえた原子力のエネルギー利用の在り方

2-1 原子力のエネルギー利用の位置付けと現状

我が国では、2011年の東電福島第一原発事故により、一度全ての原子力発電所の稼働が停止しました。2020年3月末時点で、9基の原子炉が原子力規制委員会による厳格な審査に合格し、立地自治体の同意を得て再稼働していますが、発電電力量に占める原子力発電比率は事故前と比較して大きく低下しています。

一方、世界では、新たに脱原子力を検討・決定する国も出現していますが、特にアジアや中東地域では増大する電力需要を賄うために、また欧州の一部の国でも地球温暖化対策のために、原子力発電を活用していこうとする動きが見られます。さらに、国際エネルギー機関(IEA1)では、2019年5月に公表した報告書において、原子力が過去数十年にわたり電力生産で二酸化炭素発生の抑制に貢献してきたことを評価し、引き続きその必要性を提言しています[1]。

我が国においても、地球温暖化問題に対応しつつ、国民生活と経済活動の基盤であるエネルギーを安定的かつ低廉に供給することを通じて、国民生活の向上と我が国の競争力の強化に資することが求められています。現在ある技術として、原子力のエネルギー利用は有力な選択肢であり、安全性の確保を前提に、エネルギー安定供給、地球温暖化問題への対応、国民生活・経済への影響を踏まえながら原子力エネルギー利用を進めることが求められています。

(1)我が国の原子力発電の状況

① エネルギー利用の方針

「原子力利用に関する基本的考え方」(2017年7月原子力委員会決定、政府として尊重する旨閣議決定)では、地球温暖化問題に対応しつつ、国民生活と経済活動の基盤であるエネルギーを安定的かつ低廉に供給することを通じて、国民生活の向上と我が国の競争力の強化に資することが求められていることが確認されています。その上で、現在ある技術として、原子力のエネルギー利用は有力な選択肢であり、安全性の確保を前提に、エネルギー安定供給、地球温暖化問題への対応、国民生活・経済への影響を踏まえながら原子力エネルギー利用を進めるべきであるとの基本目標が示されています。

現行の第5次エネルギー基本計画(2018年7月閣議決定)では、安全性(Safety)を前提とした上で、エネルギーの安定供給(Energy Security)を第一とし、経済効率性の向上(Economic Efficiency)による低コストでのエネルギー供給を実現し、同時に、環境への適合(Environment)を図るため、最大限の取組を行うという「3E+Sの原則」を2030年に向けたエネルギー政策の立脚点としています。こうした視点に基づき、原子力発電については、「優れた安定供給性と効率性を有しており、運転コストが低廉で変動も少なく、運転時には温室効果ガスの排出もないことから、安全性の確保を大前提に、長期的なエネルギー需給構造の安定性に寄与する重要なベースロード電源」と位置付けています。その上で、2030年に向けた政策の方向性として、「いかなる事情よりも安全性を全てに優先させ、国民の懸念の解消に全力を挙げる前提の下、原子力発電所の安全性については、原子力規制委員会の専門的な判断に委ね、原子力規制委員会により世界で最も厳しい水準の規制基準に適合すると認められた場合には、その判断を尊重し原子力発電所の再稼働を進める。その際、国も前面に立ち、立地自治体等関係者の理解と協力を得るよう、取り組む。原発依存度については、省エネルギー・再生可能エネルギーの導入や火力発電所の効率化等により、可能な限り低減させる。その方針の下で、我が国の今後のエネルギー制約を踏まえ、安定供給、コスト低減、温暖化対策、安全確保のために必要な技術・人材の維持の観点から確保していく規模を見極めて策定した2030年のエネルギーミックスにおける電源構成比率の実現を目指し、必要な対応を着実に進める。」としています[2]。

2030年のエネルギーミックスにおける電源構成比率については、第5次エネルギー基本計画において、再生可能エネルギーと原子力発電による「ゼロエミッション電源比率」を、再生可能エネルギーの導入促進や原子力発電所の再稼働を通じて、44%程度とすることを見込んでいます(2018年度実績は23%程度[3])。

温室効果ガス削減の取組については、「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」(2019年6月閣議決定。以下「長期戦略」という。)において、「我が国は、最終到達点として『脱炭素社会』を掲げ、それを野心的に今世紀後半のできるだけ早期に実現していくことを目指す。それに向けて、2050年までに80%の温室効果ガスの排出削減という長期的目標を掲げており、その実現に向けて、大胆に施策に取り組む。我が国は、これまでの延長線上にない非連続なイノベーションを通じて環境と成長の好循環を実現し、温室効果ガスの国内での大幅削減を目指すとともに、世界全体の排出削減に最大限貢献し、経済成長を実現する。」としています。そのうち原子力については、「低廉かつ安定的な電力供給や地球温暖化といった長期的な課題に対応していくことが求められるところ、国民からの社会的な信頼を獲得し、安全確保を大前提に、原子力の利用を安定的に進めていくためにも、エネルギー基本計画に基づき、再稼働や使用済燃料対策、核燃料サイクル、最終処分、廃止措置等の原子力事業を取り巻く様々な課題に対して、総合的かつ責任ある取組を進めていくことが必要である。いかなる事情よりも安全性を全てに優先させ、国民の懸念の解消に全力を挙げる前提の下、原子力発電所の安全性については、原子力規制委員会の専門的な判断に委ね、原子力規制委員会により世界で最も厳しい水準の規制基準に適合すると認められた場合には、その判断を尊重し原子力発電所の再稼働を進める。その際、国も前面に立ち、立地自治体等の関係者の理解と協力を得るよう、取り組む。」としています[4]。② 我が国の原子力発電の状況

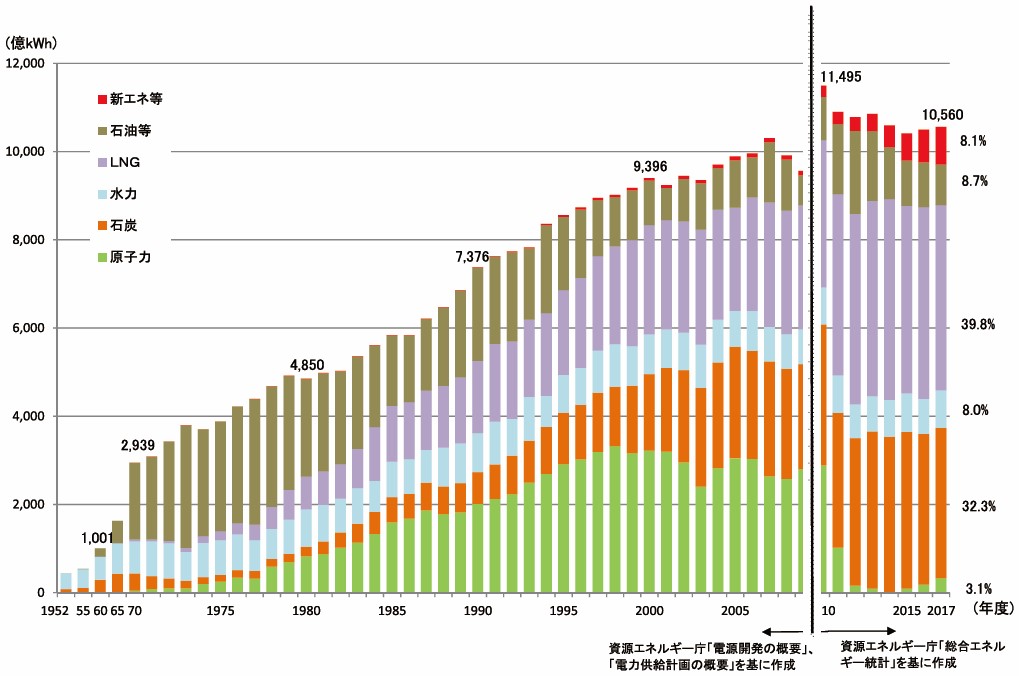

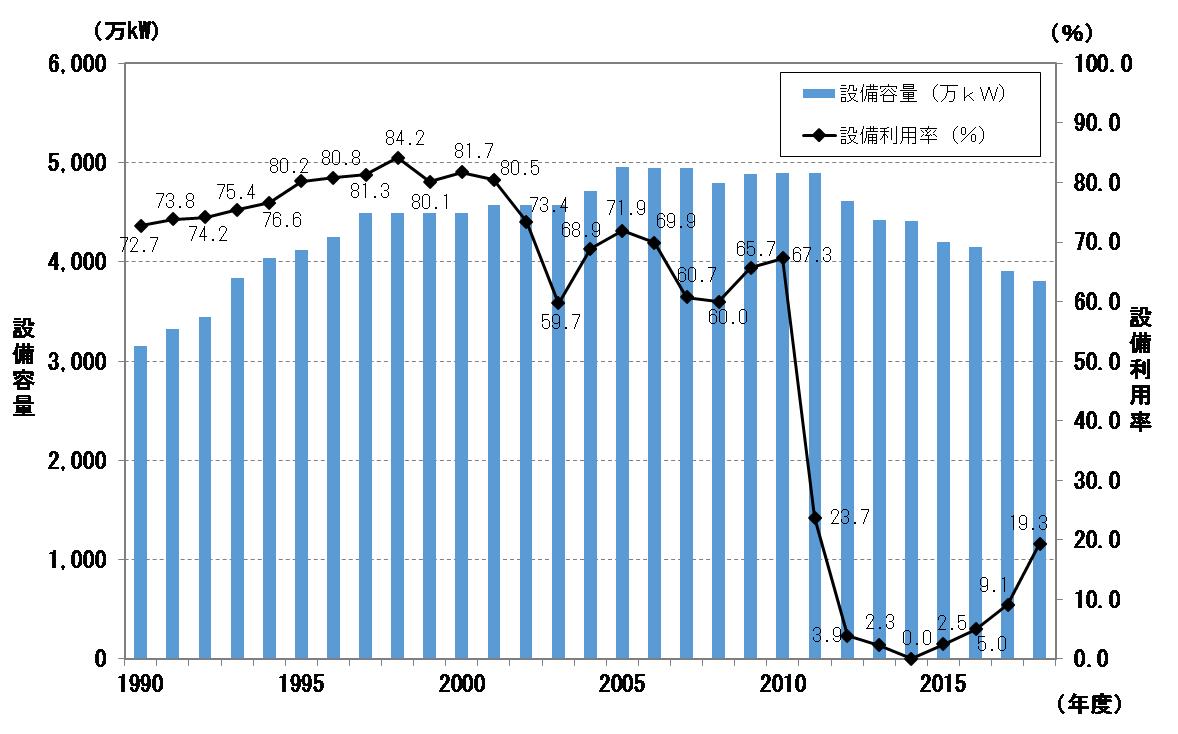

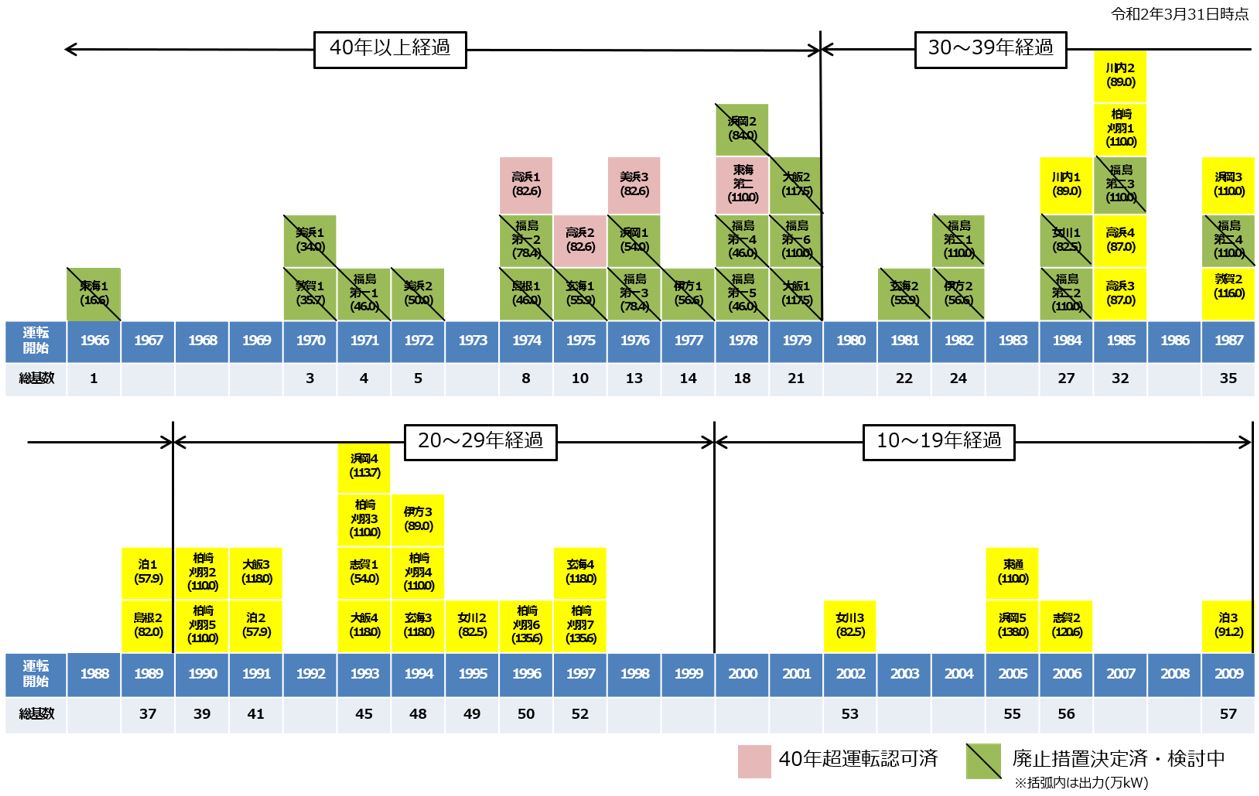

1963年10月26日に日本原子力研究所(現原子力機構)の動力試験炉JPDR2(軽水型、電気出力12,500kW)が運転を開始し、我が国初の原子力発電が始まりました。2010年度における我が国の発電設備に占める原子力発電設備容量の割合は20.1%、原子力発電の設備利用率は67.3%、発電量に占める原子力発電電力量の割合は25.1%でした。しかし、2011年の東電福島第一原発事故を受けて、我が国の原子力利用を取り巻く環境は大きく変化しました。事故後、全国の原子力発電所は順次運転を停止し、2012年5月には、我が国で稼働している原子炉の基数が42年ぶりに0基となりました(図2-1)。

その後、2020年3月5日時点までに九州電力株式会社の川内原子力発電所1、2号機と玄海原子力発電所3、4号機、四国電力株式会社の伊方発電所3号機、関西電力株式会社の高浜発電所3、4号機と大飯発電所3、4号機の9基が再稼働しています。ただし、新規制基準は特定重大事故等対処施設の設置期限を本体工事計画認可日から5年と設定しており、原子力規制委員会は2019年4月24日に、設置期限に間に合わない再稼働炉の運転停止を求める方針を改めて確認しました。これを受け、九州電力株式会社は2019年10月3日、特定重大事故等対処施設の完成遅れに伴い、川内1号機を2020年3月16日に、同2号機を同5月20日にそれぞれ停止することを正式発表しました。また、2020年1月29日には関西電力株式会社も、高浜発電所3号機を2020年8月2日に、同4号機を同10月7日にそれぞれ停止することを正式発表しました[5]。

再稼働済みの原子炉を含めて、2020年3月5日時点で原子炉設置変更許可がなされた炉は、16基となっています(表2-1)。このうち、東北電力株式会社の女川原子力発電所2号機に関しては、2020年2月26日に原子炉設置変更許可が決定されました。そのほかに、建設中の原子力発電所も含め、新規制基準への適合性を審査中の炉が11基、適合性の審査へ未申請の炉が9基となっています(表2-2)[5]。

一方、事故後、東電福島第一原発では6基全てが廃炉となり、更に日本原子力発電株式会社の敦賀発電所1号機、関西電力株式会社の美浜発電所1、2号機と大飯発電所1、2号機、中国電力株式会社の島根原子力発電所1号機、四国電力株式会社の伊方発電所1、2号機、九州電力株式会社玄海原子力発電所1、2号機、東北電力株式会社の女川原子力発電所1号機、東京電力ホールディングス株式会社の東電福島第二原発4基が廃止措置あるいはそのための準備段階にあります。したがって、2020年3月31日の時点で、廃止措置計画が認可され廃止措置中の原子炉が13基、廃止措置が決定された原子炉が5基となり、特定原子力施設に係る実行計画を基に廃炉が行われる東電福島第一原発6基を合わせて合計24基の実用発電用原子炉が運転を終了しています [5] [6] [7]。

表2-1 設置変更許可を受けた発電所と営業運転再開日(2020年3月時点) 発電所名(設備番号) 設置変更許可日 営業運転再開日 九州電力(株)川内原子力発電所1号機

2014年9月10日

2015年9月10日

九州電力(株)川内原子力発電所2号機

2014年9月10日

2015年11月17日

関西電力(株)高浜発電所3号機

2015年2月12日

2016年2月26日

関西電力(株)高浜発電所4号機

2015年2月12日

2017年6月16日

四国電力(株)伊方発電所3号機

2015年7月15日

2016年9月7日

関西電力(株)高浜発電所1号機

2016年4月20日

―

関西電力(株)高浜発電所2号機

2016年4月20日

―

関西電力(株)美浜発電所3号機

2016年10月5日

―

九州電力(株)玄海原子力発電所3号機

2017年1月18日

2018年5月16日

九州電力(株)玄海原子力発電所4号機

2017年1月18日

2018年7月19日

関西電力(株)大飯発電所3号機

2017年5月24日

2018年4月10日

関西電力(株)大飯発電所4号機

2017年5月24日

2018年6月5日

東京電力柏崎刈羽原子力発電所6号機

2017年12月27日

―

東京電力柏崎刈羽原子力発電所7号機

2017年12月27日

―

日本原子力発電(株)東海第二発電所

2018年9月26日

―

東北電力(株)女川原子力発電所2号機

2020年2月26日

―

(出典)一般社団法人日本原子力産業協会「日本の原子力発電炉(運転中、建設中、建設準備中など)」(2020年3月5日)[5]に基づき作成

表2-2 我が国の原子力発電設備容量(2020年3月時点) 種別 基数 総容量(万kW) 新規制基準に基づき設置変更の許可がなされた炉

16

1,624.5

(うち営業運転を再開した炉)

(9)

(913.0)

新規制基準への適合性を審査中の炉

9

859.3

新規制基準に対して未申請の炉

8

824.5

合計

33

3,308.3

建設中の炉 新規制基準への適合性を審査中の炉

2

275.6

新規制基準に対して未申請の炉

1

138.5

合計

3

414.1

(出典)一般社団法人日本原子力産業協会「日本の原子力発電炉(運転中、建設中、建設準備中など)」(2020年3月5日)[5]に基づき作成

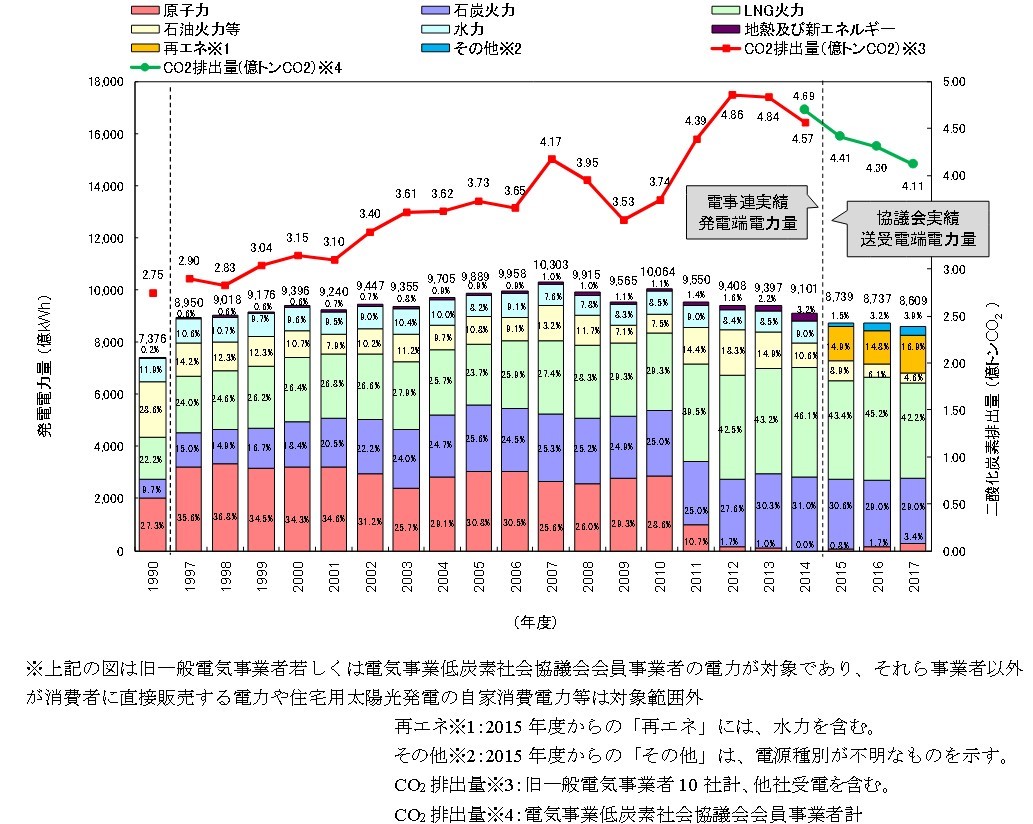

図2-1 我が国の発電電力量の推移

(出典)経済産業省「平成30年度 エネルギー白書」(2019年)3[8]

(出典)独立行政法人原子力安全基盤機構「平成25年版原子力施設運転管理年報」(2013年)及び電気事業連合会「INFOBASE」(2019年)[9]に基づき作成

2012年の原子炉等規制法の改正により、我が国では、原子炉の運転期間が運転開始から40年と規定されました。ただし、運転期間の満了に際し、原子力規制委員会の認可を受けた場合に、1回に限り運転期間を最大20年延長することを認める制度(運転期間延長認可制度)も導入されています。2020年3月31日時点で、関西電力株式会社高浜発電所1、2号機、美浜発電所3号機及び日本原子力発電株式会社東海第二発電所が、運転期間の延長を認められています(図2-3)[10]。

図2-3 既設発電所の運転年数の状況(2020年3月31日時点)

(出典)原子力規制委員会ウェブサイト「実用発電用原子炉の運転期間延長等に係る審査」情報に基づき、総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電気料金審査専門小委員会廃炉に係る会計制度検証ワーキンググループ(第3回)資料第4号 資源エネルギー庁「廃炉を円滑にすすめるための会計関連制度の課題」(2014年)を一部編集

(2) 電力供給の安定性・エネルギーセキュリティと原子力

エネルギーの安定供給に関しては、我が国では1970年代のオイルショック後、石油依存からの脱却と電力需要の増加への対応、更には電力低炭素化の流れの中で、原子力を含めた電源の多様化を進めてきました。しかし、東電福島第一原発事故後、原子力発電所が運転を停止する中で、我が国の電源構成は、石炭、液化天然ガス(LNG6)等の化石燃料に大きく依存する構造となっています(図2-1)。

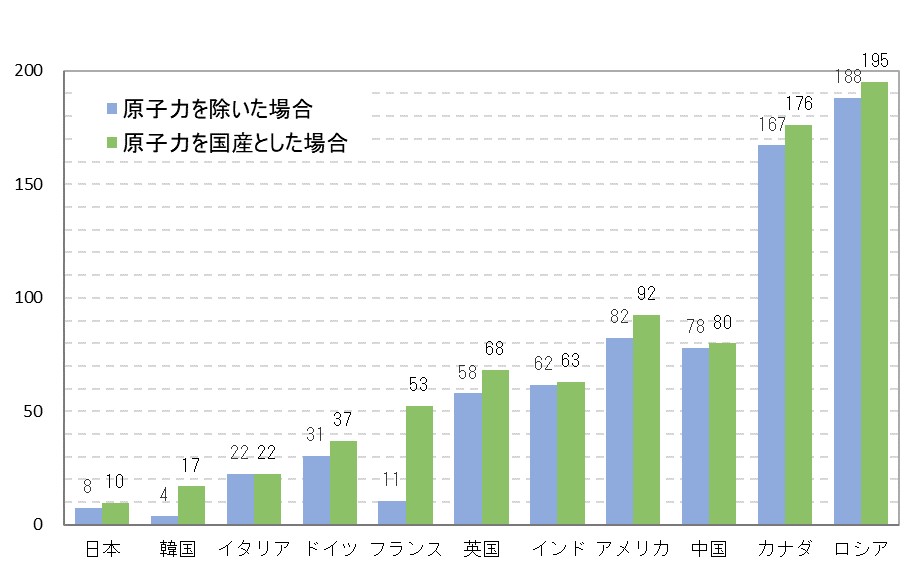

エネルギーセキュリティの観点から見ると、エネルギー資源に乏しい国にとって、輸入に依存する化石燃料の価格変動に大きく左右されず、出力が安定している原子力発電は、エネルギー自給率を向上させ、エネルギーセキュリティを確保する重要な手段の一つです。国産資源に恵まれているカナダやロシアがエネルギー輸出国となっている一方で、自国にエネルギー資源を持たない韓国やフランス等は、原子力を除いた場合のエネルギー自給率が低くなっています。原子力を除いた場合、フランスのエネルギー自給率は11%と我が国より若干高い程度ですが、原子力利用により自給率は53%へと大幅に上昇します(図2-4)[11]。図2-4 主要国のエネルギー自給率(2017年)

(出典)IEA「World Energy Balances」(2019年)[11]に基づき作成

(3) 電力供給の経済性と原子力

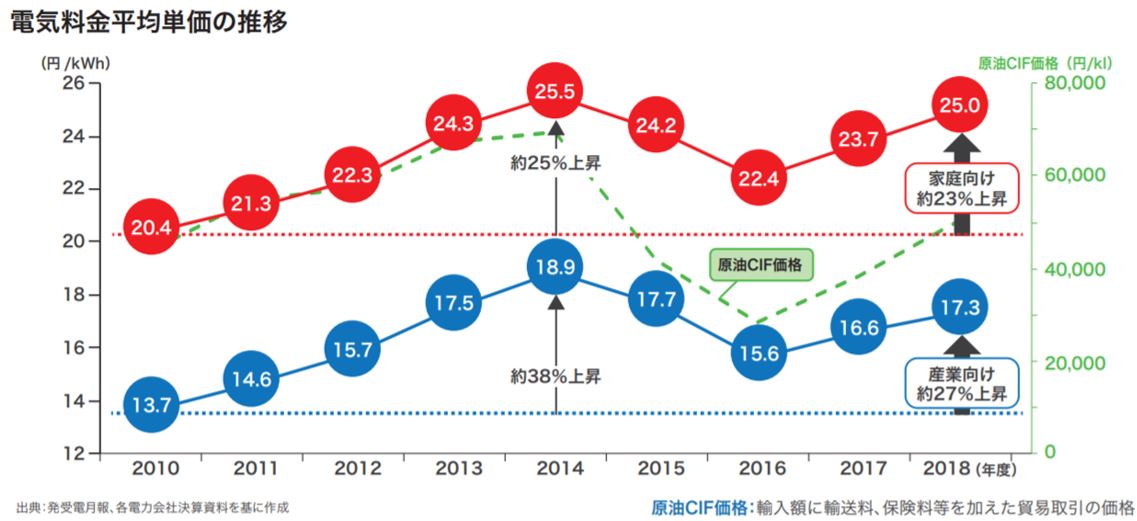

3Eの構成要素である経済効率性の向上(Economic Efficiency)のためには、低コストでのエネルギー供給を実現することが重要です。化石燃料電源への依存度上昇は、エネルギー資源の大部分を輸入に頼る我が国において、電力コストにおける燃料費増大、ひいては消費者が負担する電気料金の上昇につながります。2011年の東電福島第一原発事故後、原子力発電所の運転が停止され火力発電の焚き増しが行われたことで、我が国では化石燃料の輸入が増加しました。10電力会社合計の電力コストに占める燃料費の割合は、東電福島第一原発事故の前年(2010年)の22%から2013年には38%に達し[12]、電気料金の上昇をもたらしました。2015年から2016年にかけては、一部の原子力発電所の再稼働と化石燃料の価格下落により電気料金上昇に歯止めがかかりましたが、以後は再び上昇傾向にあり、家庭向け電気料金、産業向け電気料金ともに高い水準が続いています(図2-5)。

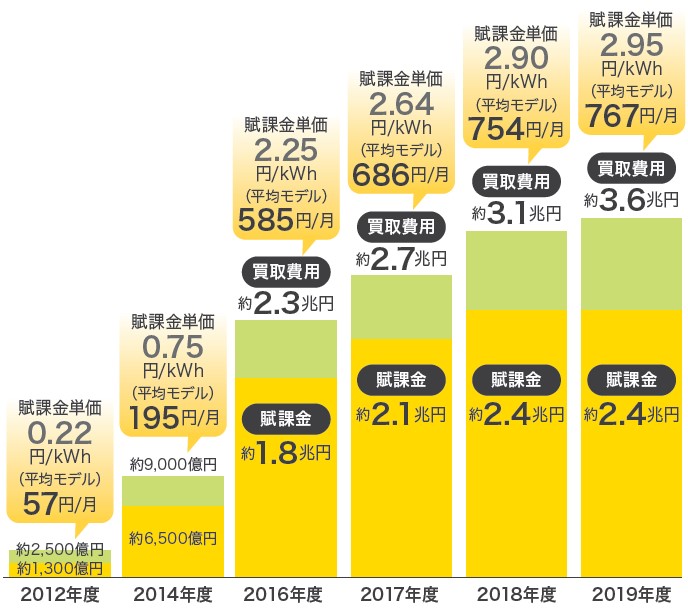

こうした原子力発電所の停止や燃料費の増大、再生可能エネルギー固定価格買取制度(FIT7)の導入等により、近年、我が国では電気料金が上昇しています(図2-6)。化石燃料の市場価格変動やFIT賦課金の増大による影響を抑制し、電気料金の急激な上昇を避ける上でも、原子力規制委員会の審査に合格した原子力発電所の再稼働を進めていくことが重要です。

図2-5 我が国の電気料金の推移

(出典)資源エネルギー庁「日本のエネルギー2019年」(2020年)[13]

図2-6 固定価格買取制度による買取費用及び賦課金の推移

(注)平均モデル:東京電力EPや関西電力がHPで公表している月間使用電力量260kWhのモデル

(出典)資源エネルギー庁「2019-日本が抱えているエネルギー問題(前編)」(2019年)[14]

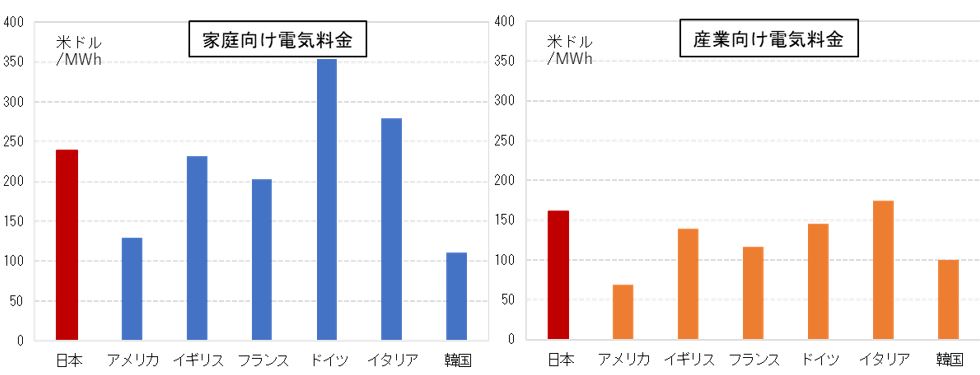

我が国の電気料金は、国際的に見ても高い水準にあります。我が国以外では、ドイツやイタリアのように、脱原子力政策を採用する国で電気料金が高い傾向があります(図2-7)。

電気料金の上昇は、国民生活のみならず、製造業をはじめとする産業にも大きな負担となります。とりわけ、生産コストに占める電力の割合が高い電力多消費産業では、電気料金の上昇とFITに伴う賦課金の負担の増大が、事業の継続や国際競争力の維持に深刻な影響を及ぼすことが懸念されます。図2-7 電気料金の国際比較

(出典)IEA「Key World Energy Statistics」(2019年)に基づき作成

総合資源エネルギー調査会(基本政策分科会 長期エネルギー需給見通し小委員会)では、2011年12月に公表されたコスト等検証委員会報告書後の状況変化等に対応し、各種電源の発電コストの試算を2015年に行っています。2015年の試算は、2011年の発電コスト検証、また、経済協力開発機構原子力機関(OECD/NEA)で各国の発電コスト試算を行った際と同様に、新設のモデルプラント方式による試算をしており、原子力発電については、発電に直接掛かる費用のほか、再処理費、高レベル廃棄物処分費等を含む核燃料サイクル費用、原子炉の廃止措置費用等の将来発生する費用等も全て含み、10.1~円/kWhと試算されています。

我が国では、LNG、石油、石炭等の化石燃料やウラン等、発電に用いる燃料を輸入に依存しています。ただし、化石燃料とウランでは、発電に必要な燃料の量が大きく異なります。100万kWの発電所を1年間運転するために必要なLNGは95万t、石油は155万t、石炭は235万tです。一方、ウランの必要量はわずか21tです(図2-8)[15]。

自国にエネルギー資源を持たない我が国にとって、必要な燃料の量が多いということは、燃料の購入費用だけでなく、燃料の国内への輸送コストの増大にも影響します。化石燃料の場合、燃料価格は産出国の政治情勢や為替レートの変動の影響を受けます。エネルギーセキュリティ確保の観点からも、燃料確保に係るコsストが大きいことは、望ましくありません。

図2-8 100万kWの発電設備を1年間運転するために必要な燃料

(出典)資源エネルギー庁「原発のコストを考える」(2017年)[15]

(4) 地球温暖化対策と原子力

3Eの構成要素の一つである環境への適合(Environment)に関しては、化石資源の利用やそのほかの経済活動によって排出される温室効果ガスによる地球温暖化問題が重要な環境問題として世界的に注目されています。こうした中、2020年以降の温暖化対策の国際枠組みを定めた「パリ協定」では、世界共通の目標として、産業革命以前からの平均気温上昇を2℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力を追求することにも言及しています[16]。この目標を達成するためには、今世紀後半に温室効果ガスの人為的な発生源による排出量と吸収源による除去量との間の均衡を達成することを目指すことになります。

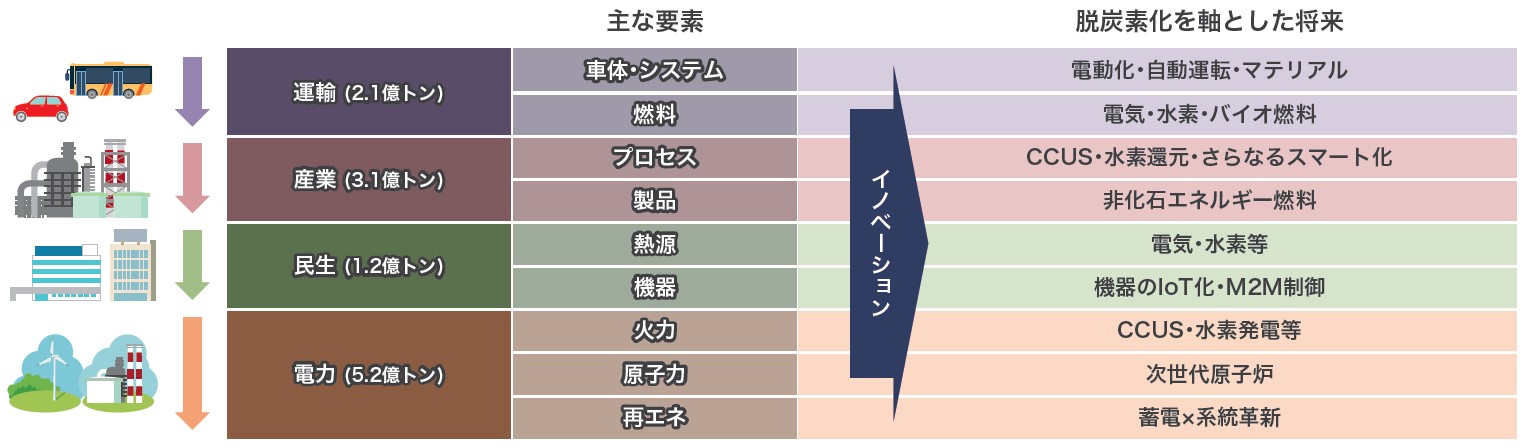

長期戦略において示されているとおり、気候変動問題の解決は、従来の取組の延長では実現することが困難であり、非連続なイノベーションが不可欠です。これらを実現するためには、巨大な資金、技術力を有するビジネスの力を最大限活用することが重要です。ビジネス主導による非連続のイノベーションを通じて「環境と成長の好循環」を実現するためには、「イノベーションの推進」を図り、技術開発とその普及を進めていく必要がありますが、それに加えて、ファイナンスの流れをイノベーションに向けるための「グリーン・ファイナンスの推進」及びイノベーションの成果の国際的な普及の方策としての「ビジネス主導の国際展開、国際協力」の3つを大きな柱として推進することが重要です。

特に、「イノベーションの推進」については、脱炭素社会を実現していく上では、最先端の技術を創出するイノベーションと合わせて、今ある優れた技術の普及も含め、技術の社会実装に向けた「実用化・普及のためのイノベーション」の推進が不可欠です。そのため、技術のイノベーションに関しては、高効率等の科学的な価値観だけではなく、社会実装可能なコストを実現すること、すなわち「コスト」を下げる技術のイノベーションが求められています。これを踏まえ、政府では、社会実装可能なコスト目標を定め、官民のリソースを最大限に投入し、国内外において技術シーズの発掘や創出を図るとともに、必要な環境整備を図り、実際のビジネスにつながる取組を強化していくこととしています。

図2-9 脱炭素化に向けたイノベーション

(出典)資源エネルギー庁「2019-日本が抱えているエネルギー問題(後編)」[17]

実用段階にある脱炭素化の選択肢である原子力については、軽水炉技術の向上、次世代原子炉の開発をはじめとして、国内外の原子力利用を取り巻く環境変化に対応し、その技術課題の解決のために原子力関連技術のイノベーションに積極的に取り組む必要があります(図2-9、図2-10)。

世界では、このようなイノベーション創出を促す動きが見られます。例えば、米国では、革新的な原子力技術の市場投入を加速するGAIN8プログラムが2015年11月に立ち上げられました。このプログラムでは、開発段階に応じた政府の柔軟な補助率設定を通じた財政支援や、国立研究所のサイト利用権提供を行うなど、財政面、技術面、規制面等の多様な観点から複数のステークホルダーが絡んだ有機的・重層的な支援が行われています。

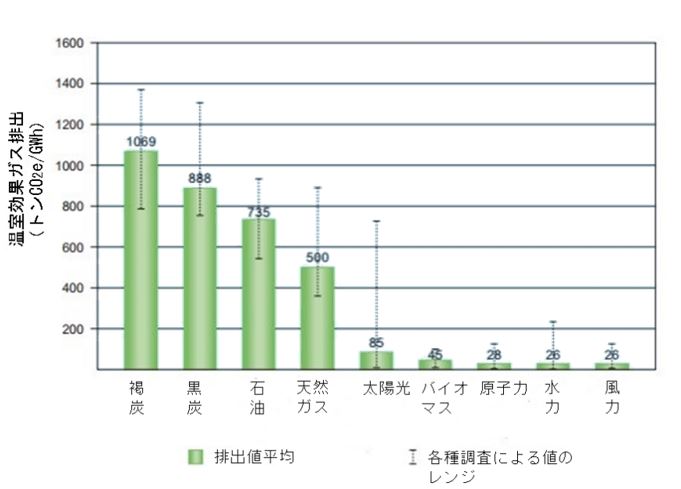

図2-10 各種電源別のライフサイクル温室効果ガス排出量

(出典)世界原子力協会(WNA)「Comparison of Lifecycle Greenhouse Gas Emissions of Various Electricity Generation Sources」(2011年)に基づき作成

第5次エネルギー基本計画や長期戦略と同様に、「第五次環境基本計画」(2018年4月閣議決定)では「原子力は、運転時には温室効果ガスの排出がない低炭素のベースロード電源であり、原子力発電所の安全性については、原子力規制委員会の専門的な判断に委ね、原子力規制委員会により規制基準に適合すると認められた場合には、その判断を尊重し原子力発電所の再稼働を進める。その際、立地自治体等の関係者の理解と協力を得るよう取り組む。」としています[18]。

我が国では、東日本大震災後、国内全体の節電努力等によって、発電・消費される電力量自体は低下したにもかかわらず、2011年から2012年にかけて、電力由来の二酸化炭素排出量の総量が急激に増加しました。これは、震災後、原子力発電所の運転停止に伴い、二酸化炭素排出量が多い火力発電の焚き増しが行われたことによるものです。その後、電力由来の二酸化炭素排出量の総量は減少傾向に転じていますが、これは発電電力量の減少傾向が継続したことに加え、再生可能エネルギーの増加、再稼働した原子力発電所の寄与によると考えられます。(図2-11)。原子力発電所の再稼働を進めることは、温室効果ガス排出削減の観点からも重要であると考えられます。

図2-11 電源種別の発電電力量と二酸化炭素排出量

(出典)環境省「2017年度(平成29年度)の温室効果ガス排出量(確報値)について」(2019年)[19]

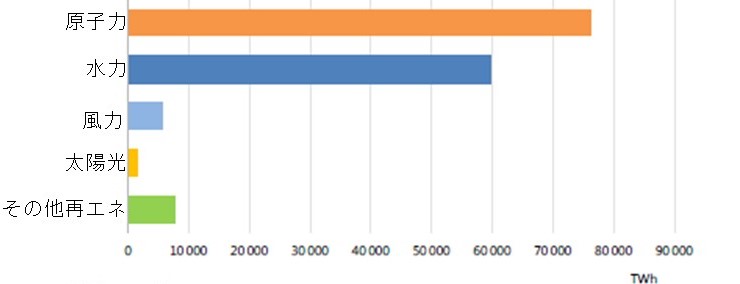

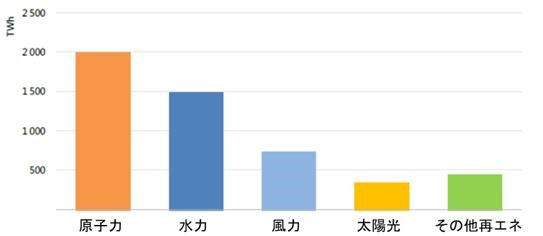

温暖化対策における原子力の役割に関して、国際エネルギー機関(IEA)が2019年5月に公表した報告書「クリーンエネルギーシステムにおける原子力」においては、原子力発電が過去数十年にわたり電力生産部門において温室効果ガス排出抑制に貢献してきていることを評価しています。過去約50年間、原子力は先進国の全ての低炭素電力の約半分を供給しており、1971年から2018年の間に原子力によって供給された電力量は約76兆kWhで、風力と太陽光による発電電力量の合計の10倍以上にのぼるとしています(図2-12)。世界ではこの期間に、原子力発電によって630億tの二酸化炭素の発生が回避されたことになります。同報告書では、今後、パリ協定に沿って二酸化炭素排出量削減を目指すに当たり、原子力を他の低炭素エネルギー源と同等に取り扱い、既存炉の運転延長を図るとともに新増設を行うことが必要であると提言した上で、過去20年間の実績の分析から、原子力を世界のエネルギーに係る議論の場に加えるべきであるとしています[1]。

図2-12 先進国における1971年から2018年までの低炭素電源による発電電力量合計(電源別)

(出典)IEA「Nuclear Power in a Clean Energy System」(2019年)[1]に基づき作成

コラム ~低炭素電源としての原子力の必要性:国際エネルギー機関の報告書~

国際エネルギー機関(IEA)は、全ての燃料と全てのエネルギー技術を包括する世界の主要なエネルギー組織という立場から、原子力の役割を無視することはできないとの見解を示しています。IEAは2019年5月に、同機関として初めて、クリーンエネルギーシステムにおける原子力の役割に関する報告書を公表しました。

同報告書では、世界が国際的な気候目標を含め、主要な持続可能エネルギー目標を達成できずにいる唯一の重要な原因は、低炭素発電の拡大に失敗していることにあるとしています。その上で、「果たして、原子力利用なしにクリーンエネルギーへの移行を達成できるのか」と問いかけ、「再生可能エネルギーやエネルギー効率向上やその他革新技術とともに、原子力は持続可能なエネルギー目標達成とエネルギー安定供給に大きな貢献ができる」としています。

2018年の先進国における低炭素電源による発電電力量のうち、原子力は最大の約40%を占めます。同年の年間原子力発電電力量はおよそ2兆kWhで、水力発電の1.3倍、太陽光発電と風力発電の合計の約2倍に相当します。2018年の先進国における低炭素電源による発電電力量(電源別)

(出典)IEA「Nuclear Power in a Clean Energy System」(2019年)に基づき作成

同報告書では、既存の原子力発電所の寿命延長を拡大せず、新規の原子力発電所建設プロジェクトも実施しない場合、原子力発電設備容量は2040年までに大きく減少し、持続可能なエネルギーシステムの実現は非常に困難になるとの見通しを示しています。さらに、減少する原子力の代わりにガス火力や石炭火力発電を増強する場合、2040年までの世界の累積二酸化炭素排出量は、原子力を利用した場合と比べて約40億t増加し、排出削減目標の達成が困難になるとしています。

コラム ~低炭素電源としての原子力の必要性:経済協力開発機構原子力機関の報告書~

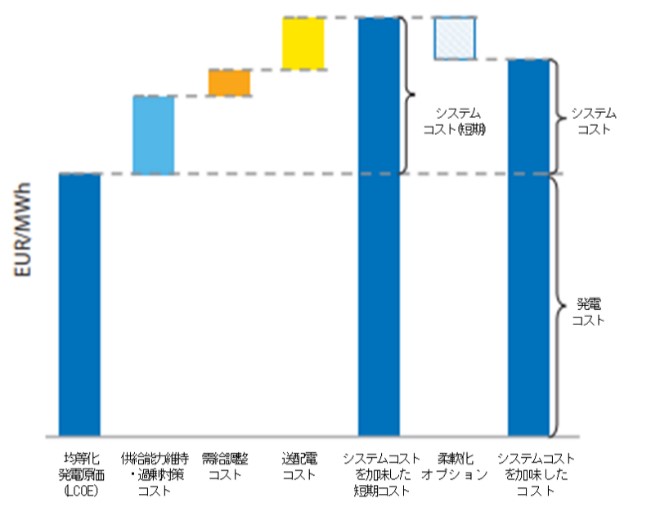

経済協力開発機構原子力機関(OECD/NEA)は、報告書「低炭素化のコスト:原子力・再生可能エネルギーのシェア向上時におけるシステムコスト」[20]において、風力や太陽光等の気象条件によって変動する再生可能エネルギー電力を評価する際には、次の4種類の電力システム全体のコストを考慮する必要があると述べています。

- 供給能力維持・過剰対策コスト(Profile cost):

再生可能エネルギーによる電力変動を調整するため、再生可能エネルギー以外の電力量調整用電源の容量確保が必要となる。また、調整用プラントの急速稼働と停止の繰り返しによる利用効率の低下や設備消耗に対応するコストも必要である。4種類のコストのうち、最大の比率を占める。- 需給調整コスト(Balancing cost):

発電プラントの計画外停止等の供給変動に対応した電力系統の安定性確保が必要となる。再生可能エネルギー源は出力の不確実性が高く需給調整コストが増大する9。- 送配電コスト(Grid cost):

既存インフラの容量増大(系統強化)や新規インフラの構築(系統拡張)が含まれる。また、長距離送電を行う場合には伝送損失が増加する。特に、分散型の太陽光設備等で発電量が地域の需要を上回る場合、逆潮流に対応するため、配電網整備への投資が必要となることがある。- 送電線への接続コスト(Connection cost):

発電プラントを最も近い接続ポイントで送電網に接続するためのコストであり、洋上風力のように遠距離から接続する場合に大きくなる。電源コストにおけるシステムコスト

(出典)OECD/NEA「The Costs of Decarbonisation:System Costs with High Shares of Nuclear and Renewables」(2019年)[20]に基づき作成

コラム ~温室効果ガス削減に向けて~

エネルギー資源は、発電だけでなく輸送や産業等の幅広い分野で利用されています。化石燃料の利用を抑え、温室効果ガスの削減を実現するためには、電力の低炭素化と、化石燃料利用を電力に置き換えていく電化シフトを同時に進めていくことが重要です。 天然ガスは、化石燃料の中では温室効果ガスの排出量が少ない資源ですが、採掘コストがかかることに加え、パイプライン経由での輸送あるいは液化して船や鉄道等での輸送を行う必要があり、輸送にもコストがかかります。これに対し、固体である石炭は輸送しやすく、採掘コストも低く、安価に入手可能です。そのため、安価かつ安定的に調達できるエネルギー源が石炭に限られる国もあり、途上国等では石炭火力を選択してきたという現実があります。温室効果ガス排出抑制の観点から、石炭火力発電からの撤退・縮小を計画する先進国があるものの、特に新興国では今後も新増設による拡大が計画されています。石炭は、製鉄やセメント製造等の産業分野でも、新興国、先進国を問わず世界で広く使われています。

低炭素電源として導入が進む再生可能エネルギーですが、発電に適した場所は電力の大消費地である大都市から遠い地方(例えば我が国では九州や北海道)にも広く分散しています。こうした電力を大量に利用するためには、集電線(分散している再生可能エネルギーの発電機から送電線まで電気を集める線)や送電線、間歇性の電源である再生可能エネルギーをバックアップし、需要に応じて安定的に電力供給するための火力発電等の電源も必要です。将来的に、こうした補完的な火力電源も別の手段に置き換えていくためには、大規模な蓄電設備導入等、様々の新たなインフラやイノベーションが必要になります。再生可能エネルギーは、これらのことを考慮しつつ導入していく必要があります。

技術のイノベーションに関しては、高効率・高性能等の科学的な価値観だけではなく、社会実装が可能となるように「コスト」を下げることが求められています。

原子力発電は、発電過程で温室効果ガスを排出せず、確立済みの技術とインフラに基づき利用できる電源です。一方、上述のとおり、再生可能エネルギーはインフラを整備しつつ拡大を図っている段階にあります。地球温暖化対策を社会が受容可能なコストで実施するためには、再生可能エネルギーと原子力について二者択一的な判断をすることは適切ではありません。我が国では、新規制基準への適合が認められた原子力発電所の再稼働を進めるとともに、主力電源化を目指す再生可能エネルギーの利用促進を図っていく必要があります。前段のコラムで取り上げたOECD/NEAの報告書でも、再生可能エネルギーを大量に用いる場合のコストを分析し、原子力と再生可能エネルギーの両方を低炭素電力システムの構成要素と位置付けています。

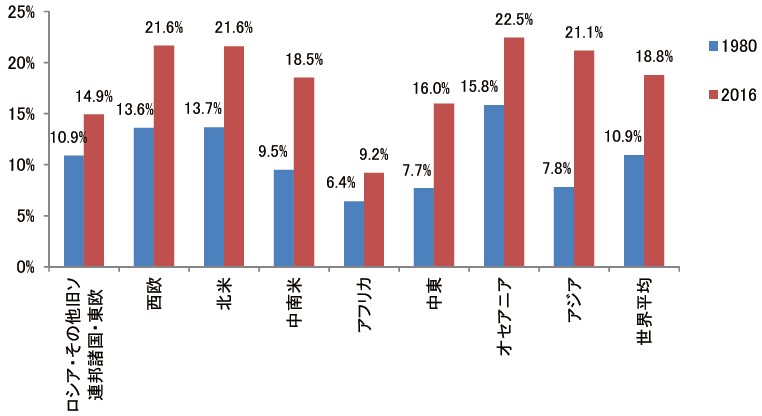

生活の質の向上に伴い、過去数十年で世界の電化率が上昇してきましたが、新興国における経済発展に伴い、今後も世界の電力需要が増大していくことが想定されます。経済発展の途上にある新興国にとって、電力供給能力の急拡大を実現する上で、エネルギー源のコスト抑制が非常に重要であることはもちろんですが、我が国のようにエネルギー資源に乏しい国が社会の電化を進める際にも、コストの問題は決して無視できません。世界の地域別電力化率の変化

(出典)経済産業省「平成30年度 エネルギー白書」(2019年)[8]

我が国は、化石燃料を主なエネルギー源としてきましたが、第1次オイルショックで石油の値段が高騰して以来、化石燃料の消費を減らす省エネルギーを積極的に推し進めてきました。既に高いレベルの省エネルギーを達成している状態にあることから、我が国については温室効果ガスの排出量を追加的に1t削減するために必要なコスト(二酸化炭素限界削減費用)が世界で最も高いレベルにあるという試算があります。

我が国では、電力のみならず天然ガス等のエネルギー源のコストが諸外国に比べて高く、そのコストは製品やサービスの価格に反映されるため、国際競争力や経済活動に影響を及ぼします。エネルギー源のコストを考慮し、経済や国民生活への影響を抑えつつ地球温暖化対策を進めていく必要があります。

2030年における約束草案の二酸化炭素限界削減費用の国際比較

(出典)第1回原子力委員会資料第1号 公益財団法人地球環境産業技術研究機構(RITE)秋元圭吾「地球温暖化対応を踏まえたエネルギー戦略と課題」(2017年)[21]

(5) 世界の原子力発電の状況と中長期的な将来見通し

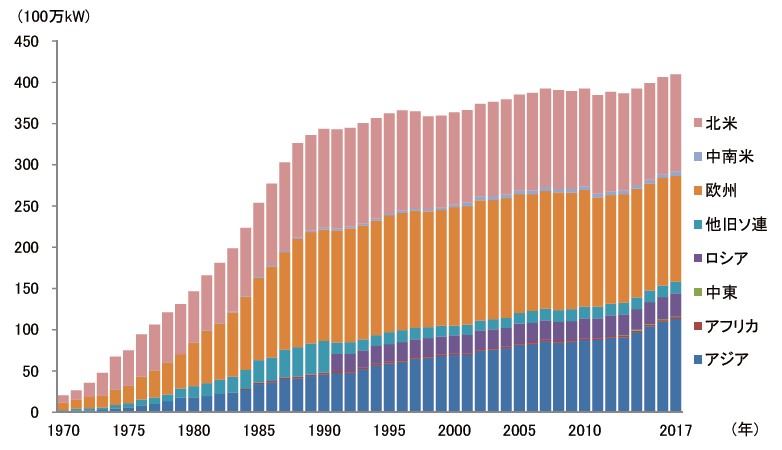

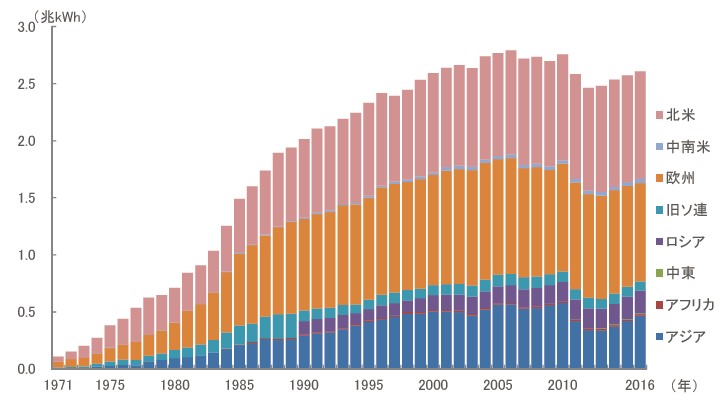

2020年2月時点で、世界で運転中の原子炉は441基にのぼり、原子力発電設備容量は3億9,157万kWに達しています(図2-13)。さらに、建設中のものを含めると総計495基、4億5,260万kWとなります。世界最大の原子力利用国である米国では、2020年2月時点で96基の原子炉が稼働しています[22]。世界の原子力発電電力量は、2000年代に年間2.5兆kWhを超えました。2010年代に入り、2011年の東電福島第一原発事故の影響もあり、一旦落ち込みましたが、その後回復の兆しを見せています(図2-14)。

図2-13 世界の原子力発電設備容量(運転中)の推移(地域別)

(出典)経済産業省「平成30年度 エネルギー白書」(2019年)10 [8]

図2-14 世界の原子力発電電力量の推移(地域別)

(出典)経済産業省「平成30年度 エネルギー白書」(2019年)11 [8]

ウクライナ(旧ソ連)のチェルノブイリ原子力発電所の事故12 、東電福島第一原発事故を経て、西欧諸国の中にはドイツ、イタリア、スイス等のように脱原子力政策に転じる国々が現れました。アジアでも、2017年に台湾や韓国が脱原子力の方針を示しました。韓国の文在寅(ムン・ジェイン)政権は、2基を除いて原子炉新増設計画を白紙撤回し、段階的に脱原子力を進める方針を示しています。一方、台湾では2018年11月に実施された住民投票の結果、2017年の法改正で盛り込まれた、2025年までの脱原子力を定める条文が削除されました。

そのほかのアジア、東欧、中近東等では、経済成長に伴う電力需要と電力の低炭素化に対応するため、東電福島第一原発事故後も原子力開発が進展しています(図2-13)。2011年以降、2019年までの間に、世界では56基の原子炉の営業運転が開始されているとともに、47基の原子炉が建設開始され、58基が閉鎖されています13。特に、中国やインドでは、国産炉開発と国外からの原子炉導入により原子力開発が積極的に進められています。

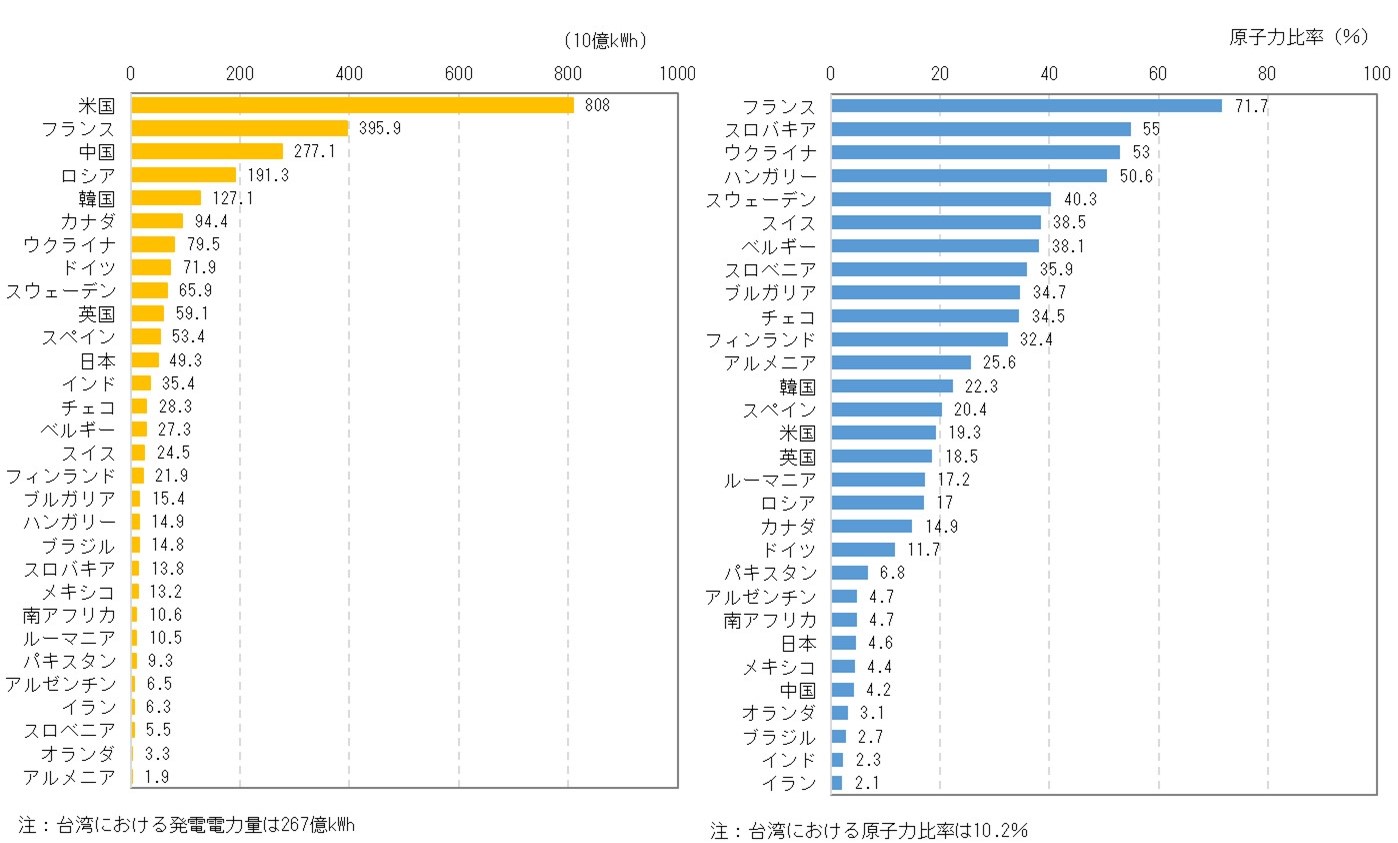

また、英国等の原子力利用先進国においても、電力自由化環境の下で様々な政策措置が模索されており、低炭素電源としての原子力発電の重要性が再認識され、長期にわたって投資回収を図ることができる仕組みを導入して、原子力発電所の建設や計画が進められています。なお、原子力による発電電力量で世界第2位、発電電力量に占める原子力比率では世界首位を占めるフランス(図2-15)では、原子力発電電力量の比率を2025年までに現在の約75%から50%に縮減する原子力目標を2012年に掲げていましたが、目標達成時期は2025年から2035年に先送りされています。フランス政府が2020年4月に発表した長期的なエネルギー計画では、原子力比率縮減のため2035年までの原子炉の閉鎖計画が示されましたが、2035年以降の低炭素電源確保のため、第3世代炉である欧州加圧水型原子炉(EPR14)を新設するオプションも維持する方針が示されています。

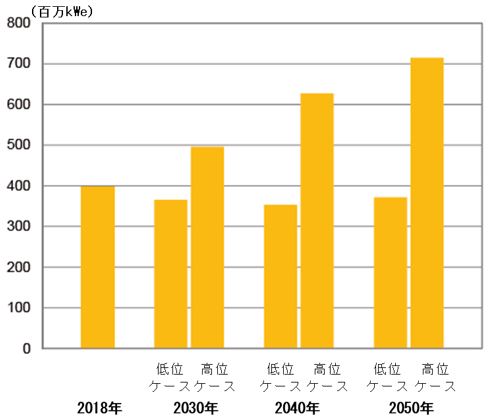

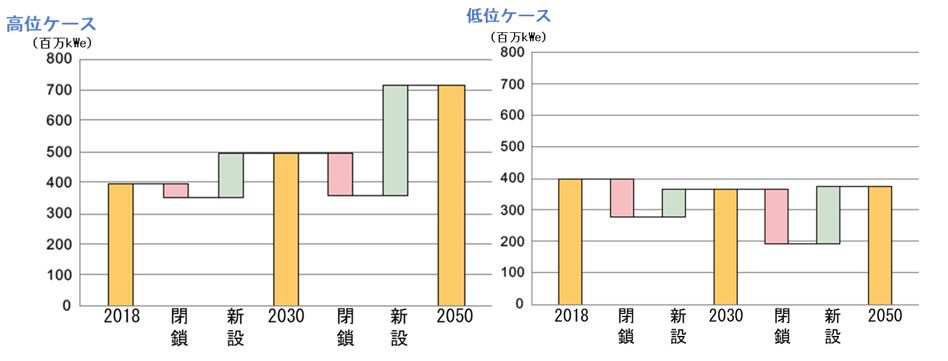

国際原子力機関(IAEA)が2019年9月に発表した年次報告書「2050年までのエネルギー、電力、原子力発電の予測2019年版」では、原子力発電の設備容量について、①現在の市場や大幅な技術革新等、原子力を取り巻く環境が大きく変化しないと仮定した保守的な「低位ケース」と、②新興国の経済成長や電力需要の増大の継続を仮定し、パリ協定締約国による温室効果ガス排出削減で原子力の果たす役割が拡大することを前提にした「高位ケース」を設定して、それぞれ見通しを示しています。同報告書では、一部の地域では低いガス価格や補助金に支えられた再生可能エネルギー電力が原子力の成長見通しに引き続き影響を及ぼすものの、新興国における原子力への関心や国際的な低炭素化への関心の高まりが原子力に有利に働く可能性が指摘されています。また、2018年には既存炉の閉鎖時期、運転延長、新規建設に関して一定程度の見通しが立った国・地域もあり、前年と比較すれば不確定要素が減ったことから、2018年版報告書と比較して、低位ケースと高位ケースの幅が小さくなっています。2018年版の低位ケースでは、2050年まで持続的に原子炉の閉鎖が新設を上回る見通しが示されていましたが、2019年版の低位ケースでは、2030年の約3.7億kWから2040年に一旦容量が低下するものの、2050年には2030年をわずかに上回ることが見込まれています。一方、2019年版の高位ケースでは、2030年に約5.0億kW、2050年に約7.2億kWに拡大すると予測されていますが、これは既存炉の閉鎖計画を踏まえて2018年版より低い見通しとなっています(表2-3、図2-16、図2-17)[23]。図2-15 各国の原子力発電電力量(左)及び発電電力量に占める原子力比率(右)(2018年)

(出典)IAEA「Energy, Electricity and Nuclear Power Estimates for the Period up to2050」(2019年)[23]に基づき作成

表2-3 IAEAによる2050年までの発電設備・原子力容量推移見通し 発電設備容量 2018年 2030年(注) 2040年(注) 2050年(注) 低 高 低 高 低 高 合計(百万kWe) 7,188 9,782 11,811 13,633 原子力(百万kWe) 396 366 496 353 628 371 715 原子力比率(%) 5.5 3.7 5.1 3.0 5.3 2.7 5.2 (注)原子力については、寿命到来による閉鎖予定を考慮して推計。

(出典)IAEA「Energy, Electricity and Nuclear Power Estimates for the Period up to2」(2019年)[23]に基づき作成

図2-16 IAEAによる2050年までの原子力発電設備容量推移見通し

(出典)IAEA「Energy, Electricity and Nuclear Power Estimates for the Period up to2050」(2019年)[23]に基づき作成

図2-17 IAEAによる2050年までの原子力発電所閉鎖・新設見通し

(出典)IAEA「Energy, Electricity and Nuclear Power Estimates for the Period up to2050」(2019年)[23]に基づき作成

- International Energy Agency

- Japan Power Demonstration Reactor

- 資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」「電源開発の概要」、「電力供給計画の概要」を基に作成。

- 発電設備の最大能力で、発電所が単位時間に作ることができる電力量(単位はW、kW)。

- 発電所が、ある期間において実際に作り出した電力と、その期間休まずフルパワーで運転したと仮定した時に得られる電力量(定格電気出力とその期間の時間との掛け算)との比率を百分率で表したもの。年間の設備利用率(%)=[実際の年間発電電力量(kWh)÷(設備容量(kW)×365日×24時間)]×100

- Liquefied Natural Gas

- Feed in Tariff

- Gateway for Accelerated Innovation in Nuclear

- 火力・水力・原子力発電は回転機器であるタービンを用いて発電しており、電力系統の周波数変動を監視し、タービンの回転慣性力も利用して急激な電力負荷変動に対応し、安定供給を確保することが可能。

- 日本原子力産業協会「世界の原子力発電開発の動向2018年版」を基に経済産業省が作成。

- IEA「World Energy Balances2018Edition」を基に経済産業省が作成。

- 1986年4月26日に、旧ソ連ウクライナ共和国のチェルノブイリ原子力発電所4号機で発生した事故。急激な出力の上昇による原子炉や建屋の破壊に伴い大量の放射性物質が外部に放出され、ウクライナ、ロシア、ベラルーシや隣接する欧州諸国を中心に広範囲にわたる放射能汚染をもたらしました。INES(国際原子力事象評価尺度)でレベル7と評価されています。

- 世界の原子炉の運転開始、着工、閉鎖の推移は、資料編を参照。

- European Pressurized Reactor

| < 前の項目に戻る | 目次に戻る | 次の項目に進む > |